Transport production and education clusters as a factor of sustainable development of the transport industry and regional economy

Drobot E.V.1,2, Makarov I.N.3,4,5, Sotnikov N.B.6, Sotnikov I.B.7, Kokoreva A.A.3

1 Первое экономическое издательство, Russia

2 Центр дополнительного профессионального образования, Russia

3 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Russia

4 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Липецкий филиал)

5 Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

6 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации

7 Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации

Download PDF | Downloads: 10

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 10 (October 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54899414

Abstract:

The article presents the results of the authors’ study of the peculiarities of production and educational clusters, which can act as a factor of sustainable development of the transport industry and the economy of the region as a whole. The authors’ interpretations of the concepts of cluster and cluster policy are presented. The authors of the article consider the relationship “industrial and educational complex – sustainable development of the transport industry – sustainable development of the regional economy”. It is proved that the interaction “region – university – main employers” within the framework of creating a system of optimally spatially distributed clusters, following the example of industrial and educational clusters, will significantly contribute to reducing the severity of the personnel problem in the transport industry.

Keywords: cluster, clustering, cluster policy, industrial and educational cluster, regional economy, transport industry, sustainable development

JEL-classification: I23, I25, L91, R11, R12, R13, R58

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня кластерная политика является одним из наиболее обсуждаемых решений проблемы устойчивого территориального развития. Однако в научном сообществе до сих пор нет четкого определения кластеров, как нет и единого мнения о влиянии кластерной политики на устойчивое территориальное развитие и рост конкурентоспособности.

Отсутствие единого определения кластера привело к появлению множества определений кластерной политики и различных подходов к ее разработке. В большинстве случаев она включает в себя различные виды скоординированной политики регионального развития. Однако необходимо к региональному аспекту дополнительно рассматривать отраслевые аспекты.

Следует отметить, что по поисковому запросу «кластер» на портале ELIBRARY.ru на 10 сентября 2023 г. можно обнаружить 37718 публикаций из 44962453 (т.е. 0,08%). В данной подборке 14710 публикаций, т.е. 39%, посвящены образовательным кластерам и проектам. Таким образом, очевиден интерес научного сообщества к проблематике развития образовательных кластеров, в т.ч. в контексте их связи с производством.

Итак, исследованию особенностей развития кластеров в экономике посвящено достаточно много научных исследований. Наибольший интерес в контексте нашего исследования, на наш взгляд, представляют следующие научные публикации. Прежде всего, это научные исследования Майкла Портера, посвященные кластерам и их влиянию на конкурентоспособность стран, регионов и отраслей [26; 34, c. 77–90]. Еще один зарубежный исследователь, Дж. Кортрайт, также достаточно подробно пишет о влиянии кластеров на конкурентоспособность и уровень социально-экономического развития регионов [32]. Среди работ российских экономистов также присутствует достаточно много интересных научных исследований. Андреева Т.А. анализирует особенности совершенствования организационных механизмов реализации мультиагентных проектов в кластерных образованиях [2, c. 553–566]. Булетова Н.Е., Губин А.М. исследуют суть кластерного подхода к моделированию межрегиональных интеграционных процессов в условиях цифровизации [4, c. 521–534]. Грошев А.Р. с соавторами в своих исследованиях рассматривают кластерные инициативы, а также системные противоречия в управлении процессами кластеризации в региональной экономике [7, c. 2965–2978; 8, c. 91–106]. Исайченкова В.В. предлагает подход к формированию эффективных промышленно-производственных кластеров [15, c. 1879–1890]. Кошелева Т.Н. пишет о роли транспортного сектора в развитии регионального кластера [16, c. 359–372; 17, c. 141–154]. О концепции устойчивой конкурентоспособности промышленных кластеров пишет Краковская И.Н.: основные положения [19, c. 343–364]. На вопрос о том, как кластеры влияют на социально-экономическое развитие региона размещения, пытается ответить Мухамадеев А.Ф. [23, c. 2637–2650]. Крицкий Д.В. разрабатывает подход к системной оценке эффективности территориального кластера [20]. И, наконец, Уткин А.И. предлагает инновационную систему сбалансированных показателей для управления социально-экономическим развитием регионального кластера [30, c. 1731–1746].

Что касается производственно-образовательных кластеров, то проблемы их развития также достаточно часто рассматриваются в современных научных статьях. Факторы, определяющие условия концептуального подхода к формированию научно-образовательного комплекса России, рассмотрены Владимировой О.Н. и Славиковским А.О. [5, c. 1595–1612]. Рахова М.В. рассматривает формы эффективного взаимодействия образовательных организаций и представителей бизнеса [27]. Носырева А.Н. предлагает учитывать интересы стейкхолдеров при формировании стратегических направлений развития образовательных организаций профессионального образования [24, c. 857–870].

Кроме того, в структуре любого кластера чрезвычайно важное значение имеет состояние транспортной отрасли, которая является основным элементом развития инфраструктуры любого региона. Проблематике функционирования транспортных систем и комплексов уделяется достаточное внимание российскими экономистами [1, 3, 9, 10, 12, 13, 17, 21, 22, 28, 29], однако в контексте взаимосвязи «производственно-образовательный комплекс – устойчивое развитие транспортной отрасли – устойчивое развитие экономики региона» исследований не так много. Можно отметить следующие научные статьи, в которых затрагивается проблематика производственно-образовательных кластеров в контексте подготовки кадров для транспортной отрасли. Гаранин М.А., Збарский А.М. предлагают модель трансформации отраслевых транспортных образовательных организаций [6]. Звягин А.А., Артемьев А.А. дают оценку производственно-образовательный кластер на базе ТвГТУ [14, c. 43–62]. Кошелева Т.Н. и Отверченко Л.Ф. исследуют особенности образовательной инфраструктуры в условиях обеспечения занятости на рынке труда сервисного обслуживания в транспортной сфере [18, c. 1253–268].

На наш взгляд, интерес представляет исследование особенностей формирования транспортных производственно-образовательных кластеров, которые могут выступать в качестве фактора устойчивого развития транспортной отрасли и экономики региона в целом.

Что, собственно, и послужило целью настоящего исследования.

И снова о кластерах

Использовав приложение Google Trends, которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира, мы проанализировали популярность термина «кластер» (рис. 1, 2).

|

100

75 50 25 |

|

|

|

11

сентября 2022 г. 8 января 2023

г. 7

мая 2023 г. 3 сентября

2023 г.

|

Примечание: Данные представлены за 12 месяцев. Выбранный регион – Россия. Числа обозначают уровень интереса к теме по отношению к наиболее высокому показателю в таблице для определенного региона и периода времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 50 – уровень популярности запроса, вдвое меньший по сравнению с первым случаем. 0 баллов означает местоположение, по которому недостаточно данных о рассматриваемом запросе.

Рисунок 1. Динамика популярности термина «кластер» с 11.09.2022 г. по 03.09.2023 г. в России

Источник: составлено авторами на основе Google Trends.

Примечание: Данные, представленные на карте и диаграмме, показывают, где чаще всего выполнялся поиск по запросу «кластер». Запросам присваиваются баллы от 0 до 100, где 100 баллов означают местоположение с наибольшей долей популярности запроса, 50 баллов – местоположение, уровень популярности запроса в котором вдвое ниже, чем в первом. 0 баллов означает местоположение, по которому недостаточно данных о рассматриваемом запросе. Чем больше баллов, тем выше доля соответствующих запросов от всех запросов, а не их абсолютное количество.

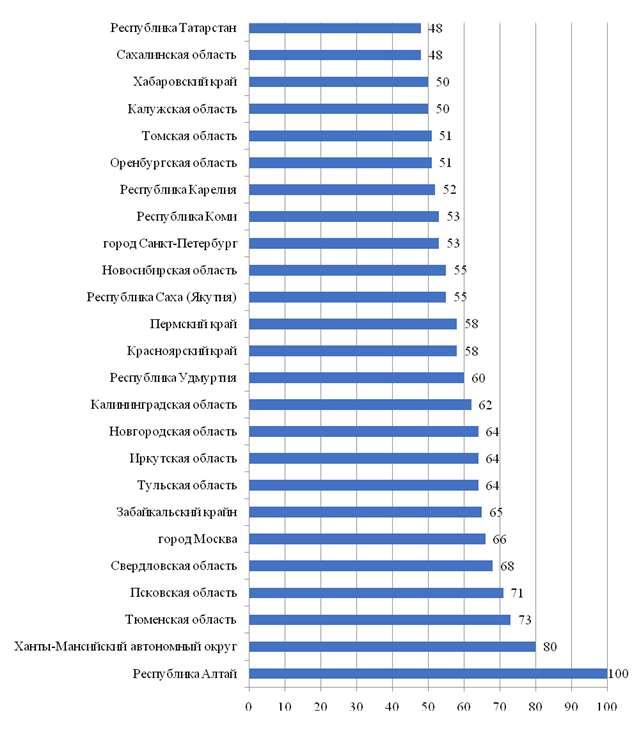

Рисунок 2. Популярность термина «кластер» на 10.09.2023 г. в субъектах (субрегионам) Российской Федерации: топ-25

Источник: составлено авторами на основе Google Trends.

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что интерес к термину «кластер» не опускался в мире ниже 33 баллов (данные на 1-7 января 2023 г.). Пик популярности термина «кластер» в России за 12 месяцев пришелся на 15–21 января 2023 г. (100 баллов). В основном поиск по запросу «кластер» осуществлялся из таких субъектов Российской Федерации, как Республика Алтай (100 баллов), Ханты-Мансийский автономный округ (80 баллов) и Тюменская область (73 балла). В 23 субъектах Российской Федерации популярность термина «кластера» составила 50 баллов и выше.

Как трактуется понятие «кластер» в современных научных публикациях? Здесь нам хотелось бы привести несколько определений. Как уже отмечалось выше, основным теоретиком в области проблем кластеризации является Портер М., который определяет кластер как группу «географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [26, c. 207]. Розенфельд С. дает такое определение: «Кластер – это группа фирм, связанных экономических субъектов и учреждений, которые расположены недалеко друг от друга и извлекают производственные преимущества из своей взаимной близости и связей» [35, c. 1]. Андреева Т.А. пишет о том, что кластер является мультиагентной системой по существу [2, c. 553–566]. И еще одно определение, предложенное Грошевым А.Р. и Пелиховым Н.В.: «Кластеры – это системные образования с достаточно сильными внутренними взаимосвязями» [7, c. 94].

На наш взгляд, кластер – это система взаимосвязанных производств материальной сферы и человеческого капитала, за счет сопряженности которых формируется кластерный синергетический эффект.

Что такое «кластерная политика»?

При формировании кластерной политики как основы выхода отрасли на траекторию устойчивого развития необходимо определиться не только с пониманием сущности кластера, но и понять основы кластерной политики с учетом специфики развития транспортной отрасли.

Портер М. определяет кластерную политику как государственную политику, нацеленную на развитие кластеров и рост национальной конкурентоспособности, а также на развитие всех существующих хозяйственных агломераций до уровня кластеров, что способствует эффективному использованию потенциала региона [26; 34, с. 77–90].

Розенфельд С. пишет о том, что кластерная политика выступает в качестве одной из основ современного экономического развития и является необходимым институтом менее развитых регионов [35].

Погодина Е.А., Катаев Е.Н., исследуя кластерную политику, выделяют следующие ее основные параметры. Во-первых, это политика государства, которая подразумевает создание программных документов и соответствующих нормативно-правовых актов, реализация которых осуществляются органами государственной власти, независимо от уровня, будь то федеральный, региональный или местный уровень. Во-вторых, это комплекс мероприятий и мер, которые предполагают реализацию в целях кластерного развития. В-третьих, кластерная политика является смешанной формой, то есть объединяет другие виды политики, такие как промышленная, региональная, инновационная и пр. В-четвертых, она нацелена на создание благоприятной среды для развития и функционирования кластеров. В-пятых, она нацелена на рост конкурентоспособности как самого кластера и его участников, так и сектора или территории (региона). В-шестых, кластерная политика нацелена на развитие инноваций. В-седьмых, она направлена на развитие малого и среднего бизнеса. В-восьмых, кластерная политика нацелена и на экономическое развитие территории [25, с. 60-61].

Эти же авторы приводят следующее обещающее определение: «Кластерная политика – это политика государства, включающая комплекс мер и мероприятий, нацеленных на развитие кластеров, рост конкурентоспособности кластеров и территории, инновационное развитие, развитие кооперационных связей и экономическое развитие территории в целом [25, с. 61-62].

Кластерная политика, по нашему мнению, – это политика формирования системы пространственно распределенных кластеров, способствующих переходу инфраструктурных отраслей (в частности, транспортного комплекса и системы образования) на траекторию устойчивого развития.

Кластерная политика с учетом специфики развития транспортной отрасли должна включать координацию действий всех стейкхолдеров, заинтересованных в развитии территории, с подготовкой профильных специалистов для транспортной отрасли, что возможно также, на наш взгляд, посредством организации целевого набора и целевого обучения в вузах.

Роль транспортной инфраструктуры и транспортные образовательно-производственные кластеры

Основной положительный эффект, вызываемый развитием транспортной структуры, проявляется в стимулировании торговли и инвестиционного потока благодаря следующим факторам: увеличению доступности ресурсов, снижению стоимости производства, увеличению объемов производства и эффективности использования производственных мощностей, снижению транспортных расходов и увеличению мобильности капитала и миграции населения. В результате менее развитые регионы получают технологическое развитие благодаря обмену и передаче инноваций и технологий, что приводит к технологическому выравниванию и росту производства, более эффективному использованию рабочей силы, увеличению занятости и в конечном итоге к увеличению ВВП на душу населения. Повышение эффективности труда в высококвалифицированных отраслях приводит к росту количества людей с высшим образованием и к морально-этическим изменениям в социальных отношениях в обществе.

Развитие транспорта и торговли существенно повлияло на экономическое развитие общества, приводя к увеличению объемов производства, расширению рынков сбыта, улучшению доступности ресурсов и снижению стоимости производства. Это в свою очередь стимулирует рост экономики, увеличивает уровень занятости, способствует появлению новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения.

С развитием транспортной структуры и торгового сектора происходит обмен инновациями, технологиями, что ведет к технологическому развитию регионов и технологическому выравниванию, что улучшает эффективность использования рабочей силы и способствует росту производства. Кроме того, повышение уровня занятости в высококвалифицированной деятельности способствует росту количества лиц с высшим образованием в стране и приводит к морально-этическим переходам в построении социальных отношений в обществе.

Таким образом, развитие транспорта и торговли играет важную роль в экономическом и социальном развитии общества, создавая условия для роста производства, повышения уровня жизни населения и улучшения социальных отношений.

Если рассматривать философию развития отношений между транспортом и человеческим трудом, то можно увидеть следующую двустороннюю связь: начальная организация транспорта была определена географическими особенностями территорий и ограничивала грузоперевозки по весу и направлению, что в свою очередь вело к перемещению грузов с более высоких мест в более низкие. С развитием морского транспорта начали перевозить грузы по морям, что способствовало развитию торговли на уровне моря. Однако дорогостоящие товары с небольшим весом доставлялись только в низко расположенные районы, а сырье – нет. Строительство железных дорог кардинально изменило ситуацию: сырьевые товары стали доступны для поставок в регионы, расположенные на значительной высоте над уровнем моря, что расширило возможности и направления поставок. Это означает, что развитие транспортной инфраструктуры способствовало развитию сектора сырьевых товаров в разных направлениях.

Развитие авиационной промышленности позволило быстро и удобно перевозить дорогостоящие товары небольшого веса. Это привело к тому, что скорость стала ключевым фактором в развитии транспортной инфраструктуры, и сейчас товары всех видов доставляются в любое место со скоростью 400 км/ч и выше. Воздушный транспорт ограничен в перевозке тяжелых грузов, таких как сырье. Однако железнодорожный транспорт быстро достиг высоких скоростей, изменяя технологии движения поездов. Теперь железные дороги обеспечивают доставку сырья в любом направлении, где есть железнодорожные пути.

Таким образом, развитие железных дорог позволило доставлять товары любого веса в любое место со скоростью. Это стало ключевым фактором в развитии населенных пунктов, стран и цивилизаций в целом. Параллельно с этим происходили изменения в социальных параметрах общества. Изначальная грамотность перестала быть достаточной, и рабочие вынуждены были посвятить больше времени обучению. В настоящее время часть рабочего времени отводится на обучение, а иногда и все рабочее время, особенно в области медицины, инженерного искусства и компьютерных технологий. Это привело к изменению распределения рабочего времени и смене акцента с ручного труда на образование и знания.

С ростом производства и переработки сырья, связанной с развитием железнодорожной инфраструктуры и использованием более эффективных технологий, происходят изменения в системе трудовых отношений, направленных на уменьшение физической нагрузки и использование инженерных решений в управлении. Общество становится способным выполнять работы, которые ранее были невозможны из-за ограниченности ресурсов, что приводит к изменениям в общественных отношениях, экономической организации и культурно-бытовом образе жизни. Это, в свою очередь, стимулирует развитие научных и инженерных технологий и способствует новому векторному распределению товаров и сырья в экономике.

Основной причиной, понуждающей задуматься о формировании подобного типа кластерных систем, является проявившаяся в последние годы острая потребность в трудовом ресурсе.

Конечно, нельзя не учесть тенденцию роботизации транспортной отрасли, однако замена труда овеществленным капиталом, который фактически представляют собой производственные роботы и автономные транспортные средства, не решает проблем кадрового обеспечения транспортной отрасли.

Здесь проблема состоит из следующих аспектов:

- качество подготовки сотрудников транспортной отрасли

- мотивация студентов к обучению и дальнейшему трудоустройству в транспортной отрасли

- наличие программ подготовки специалистов транспортной отрасли в перефирийных регионах страны.

Формирование взаимодействия «регион – вуз – основные работодатели» в рамках создания системы оптимально пространственно-распределенных кластеров по примеру промышленно-образовательных кластеров, несомненно, в значительной степени будет способствовать снижению остроты кадровой проблемы в транспортной отрасли.

Поэтому необходимо осуществлять подготовку специалистов транспортной отрасли, с учетом кадровых потребностей региона, а при подготовке специалистов основные образовательные программы вузов необходимо своевременно корректировать на основе запросов основных работодателей.

Заключение

Экономическая система зависит от развития транспортной инфраструктуры, а транспортные системы, в свою очередь, являются важным фактором в товарообороте и экономическом развитии страны. Исторически, развитие транспортной системы ограничивало или определяло возможности товарного обмена. В связи с этим, необходимо уделять особое внимание созданию кластерных структур в регионах. Эффективное функционирование транспортных производственно-образовательных кластеров может способствовать устойчивому развитию транспортной отрасли и экономики региона в целом. И, как отмечалось выше, необходимо, чтобы в кластерной политике учитывалась специфика развития транспортной. Кроме того, действия всех стейкхолдеров, заинтересованных в развитии территории, необходимо координировать с подготовкой профильных специалистов для транспортной отрасли, что можно реализовать посредством целевого набора и целевого обучения в вузах.

References:

Ablyazov T.Kh., Marusin A.V. (2019). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak mekhanizm razvitiya transportnoy infrastruktury v usloviyakh formirovaniya tsifrovoy ekonomiki [Public-private partnership as a mechanism of the development of transport infrastructure in the conditions of the formation of the digital economy]. Journal of international economic affairs. 9 (2). 1271-1280. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.2.40593.

Andreeva T.A. (2022). Sovershenstvovanie organizatsionnyh mekhanizmov realizatsii multiagentnyh proektov v klasternyh obrazovaniyakh [Improving the organizational mechanisms of multi-agent projects in clusters]. Leadership and Management. 9 (2). 553-566. (in Russian). doi: 10.18334/lim.9.2.114207.

Bobrova V.V., Berezhnaya L.Yu. (2021). Mekhanizm vliyaniya transportnoy infrastruktury na sotsialno-ekonomicheskoe razvitie prigranichnogo regiona [The mechanism of influence of transport infrastructure on the socio-economic development of the cross-border region]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (10). 2381-2398. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.10.113740.

Buletova N.E., Gubin A.M. (2023). Modelirovanie mezhregionalnyh integratsionnyh protsessov: klasternyy podkhod v usloviyakh tsifrovizatsii [Modeling of interregional integration processes: cluster approach amidst digitalization]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (1). 521-534. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.1.117060.

Cortright J. (2006). Making sense of clusters: regional competitiveness and economic development

Drobot E.V., Krivyh N.N., Makarov I.N., Strelnikova T.D. (2021). Innovatsionnyy potentsial razvitiya gorodskikh transportnyh sistem: novye potrebnosti v realnosti povtoryayushchikhsya epidemiy [Innovative potential for the development of urban transport systems: new needs in the reality of recurring epidemics]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (2). 657-680. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.2.111857.

Drobot E.V., Makarov I.N., Kolesnikov V.V., Zhidkov N.S. (2023). Formirovanie novoy sistemy transportno-logisticheskoy infrastruktury kak neobkhodimoy sostavlyayushchey rosta ekonomiki Rossii i stran Azii [New system of transport and logistics infrastructure as a necessary component of economic growth in Russia and Asian countries]. Journal of Central Asia Economy. 7 (1). 37-48. (in Russian). doi: 10.18334/asia.7.1.117423.

Garanin M.A., Zbarskiy A.M. (2023). Model transformatsii otraslevyh transportnyh obrazovatelnyh organizatsiy [A model for transforming sector-specific transportation training organizations]. Russian Journal of Innovation Economics. 13 (3). (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.3.118359.

Groshev A.R., Pelikhov N.V. (2019). Klasternye initsiativy: sistemnye osobennosti stanovleniya, razvitiya i upravleniya [Cluster initiatives: system features of formation, development and management]. Leadership and Management. 6 (2). 91-106. (in Russian). doi: 10.18334/lim.6.2.40876.

Groshev A.R., Pelikhov N.V., Permyakov P.Yu. (2019). Sistemnye protivorechiya v upravlenii protsessami klasterizatsii v regionalnoy ekonomike [Systemic contradictions in management of clustering processes in the regional economy]. Journal of international economic affairs. 9 (4). 2965-2978. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.4.41269.

Isaychenkova V.V. (2019). Formirovanie effektivnyh promyshlenno-proizvodstvennyh klasterov v usloviyakh tsifrovizatsii [Formation of effective industrial clusters in conditions of digitalization]. Journal of international economic affairs. 9 (3). 1879-1890. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.3.40934.

Kimberly Zeuli, Kathleen O’Shea, Austin Nijhuis (2017). Building Strong Clusters for Strong Urban Economies: Insights for City Leaders from Four Case Studies in the U.S

Kosheleva T.N. (2022). Napravleniya formirovaniya mekhanizma servisnogo obsluzhivaniya v transportnoy sfere v ramkakh regionalnogo klastera [Directions for the formation of a service maintenance mechanism in the transport sector within the framework of a regional cluster]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (1). 359-372. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.1.113252.

Kosheleva T.N. (2023). Upravlenie formirovaniem modeli ustoychivogo tsifrovogo razvitiya transportnyh struktur i predpriyatiy sfery transportnogo obsluzhivaniya s uchetom osobennostey tsifrovoy infrastruktury [Managing the formation of sustainable digital development model of transport structures and transport service companies, taking into account the characteristics of digital infrastructure]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (1). 141-154. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.1.117054.

Kosheleva T.N., Otverchenko L.F. (2023). Napravleniya transformatsii elementov obrazovatelnoy infrastruktury v usloviyakh obespecheniya zanyatosti na rynke truda servisnogo obsluzhivaniya v transportnoy sfere [Transforming the elements of educational infrastructure in the conditions of employment in the labor market service in the transport sector]. Russian Journal of Labour Economics. 10 (8). 1253-1268. (in Russian). doi: 10.18334/et.10.8.118717.

Krakovskaya I.N. (2023). Kontseptsiya obespecheniya ustoychivoy konkurentosposobnosti promyshlennyh klasterov Rossii: osnovnye polozheniya [The concept of sustainable competitiveness of industrial clusters in Russia: the main provisions]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (2). 343-364. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.2.116984.

Kritskiy D.V. (2022). Sistemnaya otsenka effektivnosti territorialnogo klastera (na primere syrevogo klastera Kuzbassa) [Systematic assessment of the effectiveness of the territorial cluster (using the example of the Kuzbass raw materials cluster)] (in Russian).

Makarov I.N., Pivovarova O.V., Evsin M.Yu., Selischev O.N. (2022). Razvitie transportnoy i informatsionnoy infrastruktury neurbanizirovannyh territoriy i gorodskikh aglomeratsiy: rol organizatsionno-upravlencheskikh innovatsiy [Development of transport and information infrastructure of non-urbanized territories and urban agglomerations: the role of organizational and managerial innovation]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (4). 2299-2314. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.4.116689.

Mitryukova K.A. (2023). Vliyanie transportnoy infrastruktury na sotsialno-ekonomicheskoe razvitie regionov: prakticheskaya znachimost i nauchnye raznoglasiya [Influence of transport infrastructure on the regional socio-economic development: practical significance and scientific controversy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (7). 2399-2412. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.7.118352.

Mukhamadeev A.F. (2020). Metodicheskie podkhody k identifikatsii klasterov i otsenke ikh vliyaniya na sotsialno-ekonomicheskoe razvitie regiona razmeshcheniya [Methodological approaches to identifying clusters and assessing their impact on the socio-economic development of the region]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (11). 2637-2650. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.11.111197.

Nosyreva A.N. (2023). Razrabotka organizatsionnogo mekhanizma ucheta interesov steykkholderov v formirovanii strategicheskikh napravleniy razvitiya obrazovatelnyh organizatsiy professionalnogo obrazovaniya [Organizational mechanism for taking into account the interests of stakeholders in the formation of strategic directions for the development of vocational educational institutions]. Leadership and Management. 10 (3). 857-870. (in Russian). doi: 10.18334/lim.10.3.118413.

Pogodina E. A., Kataev E. N. (2014). Teoreticheskie podkhody k sushchnosti ponyatiy «ekonomicheskiy klaster» i «klasternaya politika» [Theoretical approaches to the essence of the concepts of "economic cluster" and "cluster policy"]. National interests: priorities and security. 10 (37(274)). 54-66. (in Russian).

Porter M. E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition Harvard Business Review. (76(6)). 77-90.

Porter M.E. (2001). Konkurentsiya [Competition] (in Russian).

Rakhova M.V. (2023). Formirovanie professionalnyh kompetentsiy pri podgotovke marketologov: formy effektivnogo vzaimodeystviya obrazovatelnyh organizatsiy i predstaviteley biznesa [Developing professional skills in educating marketers: forms of effective interaction between educational organizations and representatives of the business community]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (9). (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.9.118925.

Rosenfeld S. (2002). A Governor's Guide to Cluster-based Economic Development

Tinkov S.A. (2022). Asimmetriya razvitiya i «uzkie mesta» transportnoy sistemy Rossiyskoy Federatsii [Development asymmetry and bottlenecks of the Russian transport system]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (3). 1003-1016. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.3.114316.

Tinkov S.A. (2023). Uchet transportnyh aspektov v metodikakh otsenki kachestva zhizni [Transport considerations in quality of life assessment]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (4). 1023-1040. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.4.117483.

Utkin A.I. (2022). Innovatsionnaya sistema sbalansirovannyh pokazateley v upravlenii tsifrovoy transformatsiey sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya regionalnogo klastera [Innovative balanced scorecard in the digital transformation management of socio-economic development of the regional cluster]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (3). 1731-1746. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.3.116306.

Vladimirova O.N., Slavikovskiy A.O. (2021). Faktory, opredelyayushchie usloviya kontseptualnogo podkhoda k formirovaniyu nauchno-obrazovatelnogo kompleksa Rossii [Factors determining the conditions of the conceptual approach to the formation of the Russian scientific and educational complex]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (4). 1595-1612. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.4.113853.

Yagolnitser M.A. (2014). Diagnostika usloviy formirovaniya innovatsionnyh klasterov v regionakh Rossii: matematiko-statisticheskiy podkhod [Diagnosis of conditions for the formation of innovation clusters in Russian regions: mathematical and statistical approach]. The Economic Revival of Russia. (2(40)). 93-104. (in Russian).

Zbarskiy A.M., Garanin M.A. (2023). Formirovanie landshafta seti otraslevyh transportnyh kompleksov [Designing the network landscape of sectoral transport complexes]. Russian Journal of Labour Economics. 10 (7). 1079-1100. (in Russian). doi: 10.18334/et.10.7.118655.

Zbarskiy A.M., Gorbunov D.V., Ivascheva K.A. (2023). Model innovatsionnoy transportnoy ekosistemy [The model of the innovative transport ecosystem]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (7). 2385-2398. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.7.118347.

Zvyagin A.A., Artemev A.A. (2021). Tverskoy proizvodstvenno-obrazovatelnyy klaster na baze TvGTU kak lokomotiv innovatsionnoy ekonomiki regiona [Tver industrial-educational cluster on the basis of Tver State Technical University as an engine of innovative economy of the region]. High-tech Enterprises Economy. 2 (1). 43-62. (in Russian). doi: 10.18334/evp.2.1.111853.

Страница обновлена: 28.04.2025 в 02:31:00

Russia

Russia