Scientific and technological sovereignty: new challenges and solutions

Zemskov V.V.1![]()

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 60

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 6, Number 4 (October-December 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=55929830

Abstract:

The article examines the problems associated with ensuring scientific and technological sovereignty amidst the sanctions pressure of the United States and the collective West on the economic processes taking place in Russia. The collective West is going to introduce the 11th package of sanctions, which may extend not only to Russia, but also to third countries.

The subject of the study is the identification of new challenges and threats, as well as decisions taken to ensure the scientific and technological sovereignty of our country.

The Russian economy is under severe pressure not only from economic sanctions, but also psychological, Russophobic and power pressure.

In these circumstances, it is necessary to take a number of anti-sanctions measures that should minimize the consequences of the sanctions imposed, and above all, ensuring scientific and technological sovereignty and economic security.

The author defines new challenges and threats, as well as the decisions to be made, taking into account the scientific and technological sovereignty of our country.

In order to ensure scientific and technological sovereignty, it is necessary to analyze the impact of new challenges and threats on progressive development, as well as consideration of priority anti-sanctions maneuver measures.

The article concludes that the sanctions war unleashed by the collective West had a negative impact on the pace of economic development of the country. According to the IMF, by the end of 2022, the fall in the size of Russia's gross domestic product should be (-2.2%), which will negatively affect the replenishment of the federal budget and the standard of living.

Keywords: economic sanctions, new challenges and threats, anti-sanctions maneuver, scientific and technological sovereignty, economic security

JEL-classification: F52, H56, H12, O33

Введение. На протяжении всего развития человеческого общества, лучшие его умы пытались ответить на один вопрос: что понимается под суверенитетом? Каждый исследователь понимал его по-своему. Подтверждением этого может являться определение понятие «суверенитета», данным В.М. Гесенном, «до тех пор будет представлять из себя непроходимый лабиринт бесчисленных контроверз и недоразумений, пока терминология в этой области не будет установлена на прочных и непоколебимых основах» [6]. Действительно, на законодательном уровне до сих пор не закреплено универсальное понятие «суверенитет», так как в последние столетия ХХ века данное понятие наиболее политизировано, и не имеет под собой общеэкономического обоснования, принимаемого большинством государств.

Если проанализировать толкования термина «суверенитета» в экономической литературе, то обнаружим, что в данное понятие вкладываются различные значения. Так, С.В. Черниченко говорит о суверенитете как о «верховенстве государства в пределах его границ и независимости на международной арене [23]. Ученые Е.Г. Пономарева и Г. А. Рудов, суверенитет понимают, как «систему внутриполитических и внешнеполитических возможностей и способностей государства, направленных как на обеспечение собственного развития, так и противостояние любому давлению извне» [15]. По мнению А.С. Строевой «суверенитет – это способность государства контролировать свою территорию, осуществлять в отношении нее, и проживающего на ней населения верховенство власти и его независимость в международных отношениях» [21]. А.А. Кокошин определяет «реальный суверенитет – как о способности государства на деле (а не декларативно) самостоятельно проводить свою внутреннюю, внешнюю и оборонную политику, заключать и расторгать договоры, вступать или не вступать в отношения стратегического партнерства» [9]. М. Марченко, приводит виды суверенитета: полный суверенитет, формальный и ограниченный суверенитет [11].

В развитие теоретических основ суверенитета свою лепту внес также Карл Маркс. Карл Маркс подчеркивал, что «единственным суверенном может быть только народ, а не монарх или государство. Государство – это лишь представитель суверенности народа, ее символ [19].

Проанализировав все сказанное, можно сделать вывод, что в основе «суверенитета» лежит старофранцузское «soverin», использовавшееся для обозначения превосходной степени [25].

Исходя из приведенных определений суверенитета, можно выделить модели трактовки:

- как верховенство государства в пределах своих границ;

- как способность государства на собственное развитие при, одновременном противодействию внешнему давлению;

- как необходимая обеспеченность полного суверенитета;

- как способность проводить свою внешнюю политику.

На основе этих приведенных характеристик, можно выделить общеизвестные виды суверенитета: государственный, народный и национальный суверенитет. Соответственно последний может состоять из экономического суверенитета, финансового суверенитета, научного суверенитета, технологического суверенитета (в контексте исследования – научно-технологического).

Как отметил Президент России В.В. Путин, «от уровня научного и технологического развития зависит, безусловно, конкурентоспособность национальной экономики и отечественных компаний» [17].

Следовательно, от развития научно-технологического суверенитета зависит благополучие каждого человека, которое выражается:

- в обеспечении охраняемых законом ценностей;

- в обеспечении экономической безопасности государства и хозяйствующих субъектов;

- в использовании новых знаний для развития прорывных технологий;

- в повышении конкурентоспособности продукции и национальной экономики;

- в обеспечении военной безопасности страны и др.

В качестве охраняемых законом ценностей [3] выделяется:

- жизнь и здоровье граждан;

- благоприятную окружающую среду, состояние животного и растительного мира;

- имущество государства, общества и граждан;

- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры);

- интересы государства, в том числе в области обороны и безопасности.

Таким образом, под научно-технологическим суверенитетом понимается способность государства формировать условия для повышения уровня конкурентоспособности экономики, базирующиеся на использовании новых знаний в разработке прорывных технологий, обеспечивающих устойчивое экономическое и социальное развитие.

Методы исследования. В качестве основных методов проведения исследования использованы: фактологический; сравнительный; исторический анализ данных; структурно-функциональный анализ в целях уточнения специфических особенностей технологического развития, а также минимизации возникающих препятствий, трудностей и недостатков современного состояния научно-технологического суверенитета.

Результаты. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года [16] под вызовом понимает «крупную проблему социально-экономического, научно-технологического, экологического или иного характера, требующую принятия комплексных мер, направленных на ее решение на национальном или глобальном уровне».

Теперь проанализируем на некоторых данных современные вызовы в области развития науки и техники в России (табл.1).

Таблица 1. Основные показатели развития науки и техники

|

Наименование показателей

|

2000

|

2010

|

2019

|

2020

|

2021

|

|

Число организаций, выполнявших исследования и

разработки - всего

|

4 099

|

3 492

|

4 051

|

4 175

|

4 175

|

|

Финансирование науки из средств федерального

бюджета, млрд. руб.

|

17,4

|

237,6

|

489,2

|

549,6

|

626,6

|

|

Внутренние затраты на исследования и

разработки, млрд. руб.

|

76,7

|

523,4

|

1 134,8

|

1 174,5

|

1 301,5

|

|

Подано заявок на выдачу патентов

|

28688

|

42 500

|

35511

|

34984

|

30977

|

|

Выдано патентов

|

17592

|

30322

|

34008

|

28788

|

23662

|

|

Использование охраняемых результатов

интеллектуальной деятельности

|

5 157

|

19601

|

52 653

|

59897

|

67694

|

Как видно из таблицы 1, в экономике России имеется положительный тренд в области поступательного развития науки и техники. Это свидетельствует о том, что в стратегическом плане Россия стремиться добиться научно-технологического суверенитета. Но в тактическом плане не произошло коренного перелома в обеспечении технологического суверенитета. Это тезис подтверждается мнением заместителя Министра науки и высшего образования РФ Дарьи Кирьяновой, «концепция технологического развития страны разрабатывается до 2030 года. Суверенитет в этом направлении возможен только при двух условиях: паритет с дружественными странами-лидерами в критических технологиях и технологическое лидерство в сквозных технологиях» [22].

При этом основными факторами, способствующими достижению этой цели, являются, во-первых, понимание руководством страны о роли научно-технологического вклада в экономическое развитие страны, во-вторых, формирование условий для эффективного использования новых знаний в совершенствовании и разработке новых прорывных технологий, способствующих укреплению конкурентоспособности национальной экономики, в-третьих, своевременная оценка уровня научно-технологических исследований позволяет выявить внутренние и внешние вызовы с целью принятия мер, направленных на их решение.

В настоящее время, несомненно, основными вызовами в области научно-технологического суверенитета, являются:

- ограничительные меры в отношении России, введенные западными странами, с целью торможения поступательного развития;

- отсутствие отечественных технологий в критических отраслях экономики;

- недостаточное технологическое обеспечение восстановления производственных систем;

- цифровизация не стала драйвером экономического развития.

Рассмотрим, какие решения могут быть приняты по нейтрализации отмеченных вызовов.

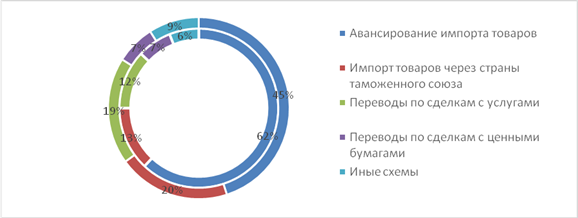

Ограничительные меры в отношении России не прошли бесследно. Санкции со стороны западных стран и США затронули почти все ключевые сферы экономики, которые обеспечивали налоговые и неналоговые доходы бюджета [10]. Следует отметить, что эти незаконные санкции повлияли оттоку денежных средств из экономики России, что повлияло на снижение темпов экономического развития [8]. При этом многие контракты с выплатой авансовых платежей заключались на поставку различного технологического оборудования. Динамика вывода денежных средств представлена на рисунке 1.

Федеральной таможенной службой России в 2019 году были выявлены три наиболее популярные способы хищения денежных средств с выводом в иностранную юрисдикцию [4]:

- заключение фиктивных внешнеторговых сделок с целью вывода денежных средств;

- «карусель» – преступная схема, упомянутая ранее при описании схем незаконного возврата НДС. Она заключается в многократном перемещении одного и того же товара через таможенную границу: от фирмы-нерезидента к отечественной компании и наоборот;

- создание фирм-однодневок. Фиктивная компания из России заключает договор с поставщиком-нерезидентом и уплачивает ему аванс, после чего прекращает существование.

Рисунок 1. Структура вывода денежных средств за рубеж

Источник: составлено автором.

Теперь о принимаемых мерах противодействия. В качестве противодействия санкционным мерам, Россия заблокировала ввоз продовольственных товаров на свою территорию из недружественных стран.

Отсутствие отечественных технологий в критических отраслях экономики негативно сказывается на научно-технологическом суверенитете. Под критическими отраслями экономики в контексте данного научного исследования понимаются те отрасли, которые являются движущей силой или драйвером экономического развития, и будут способствовать быстрому продвижению России на передовой технологический уровень. К ним можно отнести космическую, электронную, ядерную, авиационную, станкостроение, двигателестроение и т.п. Необходимо отметить, что это не полный перечень критических отраслей России, способствующих достижению национальной безопасности.

В Российской Федерации основной перечень критических технологий был утвержден Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899. В перечень критических технологий отнесено 26 видов технологий, которые составляют основные области исследований и разработок [1]. По данным Минэнерго России, в настоящее время под угрозой срыва успешного развития, находятся высокотехнологические проекты на 170 млрд. руб. [13]. По оценкам РЭА, доля иностранного оборудования в электроэнергетике сейчас составляет в среднем 23%, по газотурбинным установкам (ГТУ) достигает 60%, трансформаторному оборудованию – 46%. Многие западные компании, работавшие в РФ, в частности производители мощных газовых турбин немецкая Siemens и американская General Electric, прекратили поставки, возникли трудности с исполнением сервисных контрактов. Все это порождает системные риски в критических отраслях, напрямую влияющие на научно-технологический суверенитет страны.

Сегодня в число отечественных разработчиков газотурбинных установок (ГТУ) входят «Силовые машины» и «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Положительным примером развития новых технологий является разработка ядерного реактора БН-800, достоинство которого заключается в следующем:

- возможность использования МОКС-топлива;

- самозащита от внешних и внутренних воздействий;

- работа по закрытому топливному типу;

- возможность работы на отходах обычных АЭС.

Недостаточное технологическое обеспечение восстановления производственных систем. От надежности производственных систем во многом зависит экономическое благополучие хозяйствующих субъектов, а, следовательно, и экономическая безопасность государства.

Факторами, обеспечивающими научно-технологический суверенитет, являются:

- технологическое обеспечение восстановления производственных систем с целью обеспечения непрерывности технологического процесса;

- стабильность технологических процессов на базе использования аналогов и типовых решений;

- формирование соответствующих резервов для обеспечения непрерывности технологического процесса (финансовые, энергомощности, технические узлы и агрегаты, а иногда и производство нестандартного оборудования и т.п.).

Важную роль в целях технологического обеспечения восстановления производственных систем играет разработка нестандартного оборудования, которое создается под конкретные нетиповые функции и процессы. В связи уходом с российского рынка западных технологий, виды применяемых нестандартных решений в целях обеспечения научно-технологического суверенитета, становятся актуальными. Здесь основными видами нестандартных решений могут быть:

- производство нового технологического оборудования, превышающего по своим характеристикам зарубежные аналоги;

- реконструкция и модернизация отдельных узлов и деталей;

- производство аналоговых изделий и узлов зарубежных технологий.

При этом преимуществом нестандартных решений является отсутствие технологических ограничений в виде утвержденных ГОСТов.

Цифровизация. В сфере технологического суверенитета сквозные цифровые технологии (искусственный интеллект, нейросети, большие данные, облачные хранения данных и т. д.) формируют новый класс современных технологий, обеспечивающих устойчивый рост экономики. Как отмечено в работе [5], возможности применения сквозных цифровых технологий заключаются в следующем:

- способом для снижения издержек производства и реализации традиционной экономики за счет внедрения электронного документооборота;

- инструментом снижения коррупциогенных факторов в деятельности хозяйствующих субъектов и государственных органов;

- повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности за счет взаимодействия органов и субъектов контроля;

- широкими возможностями использования облачных данных в проектировании новых отечественных технологий.

Какие решения принимает государство с целью придания цифровизации как движущей силе экономического развития? Во-первых, это государственная поддержка 36 видов деятельности, относящихся к ИТ-сфере: налог на прибыль, устанавливается в размере 0%, страховые взносы – 7,6%. Наравне с этим, Российский фонд развития информационных технологий выдает гранты на разработку и внедрение продукта, грантовое финансирование выросло до 80% от сметной стоимости проекта с увеличением размера гранта с 300 млн. руб. до 500 млн. руб. А фонд «Сколково» предельный размер гранта увеличил с 120 млн. руб. до 300 млн. руб.

В качестве примера можно привести отечественную платформу CyberStudio, предназначенную для решения сквозной оптимизации технологических процессов, предиктивной аналитики оборудования и оперативного построения моделей машинного обучения. Платформа эффективно используется нефтегазовым сектором, металлургией, горнодобывающей, золотодобывающей отраслями.

Кроме того, в 2022 году только на реализацию соответствующей государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» выделены ассигнования из бюджета в объеме 464 миллиарда рублей.

Не следует забывать и про риски, существующие в инфраструктуре цифровизации, начиная от разработки отечественных платформ для различных производственных систем, и заканчивая ресурсным обеспечением (подготовка высококвалифицированных кадров, их мотивация и поддержка). Так, газета «Коммерсант» [20] сообщает о том, что «Минпромторг России запускает разработку «Модульной мультисервисной промышленной платформы» (ММПП, цифровая платформа, которая должна, стать экосистемой российского промышленного программного обеспечения) с объемом финансирования в 2,67 млрд. руб.». Но как отмечают представители российского бизнеса, в настоящее время потребности в такой системе у профильных предприятий нет. Отсюда следует вывод о том, что, прежде чем, запускать какой-то проект в области информационных технологий, рекомендуется проводить тщательный Swot-анализ на предмет востребованности.

Антисанкционный маневр [1]. В контексте данного научного исследования под антисанкционным маневром России понимается процесс поддержания национальной экономики в устойчивом развитии несмотря на влияние западных санкционных мер за счет максимального использования резервов российской экономики [24].

Как отметила Российская газета [12], за нарушение антисанкционных мер предлагается ввести административную ответственность: штраф для граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций может составить от 20% суммы сделки; для должностных лиц – от 20% суммы сделки, но не более 30 тысяч руб.

Обобщая практический опыт последних лет государственного управления, можно выделить следующие сценарии антисанкционного маневра России. Первый сценарий – эффективное использование существующих рыночных механизмов. Здесь можно выделить поддержание частного предпринимательства через реализации механизма государственно-частного партнерства, дальнейшее развитие экономического либерализма за счет сокращения надзорных функций государства в сфере экономики. При таком сценарии основными рисками могут быть: коррупционные риски; трансграничные риски, связанные с движением капитала; риски технологической отсталости и другие риски.

Второй сценарий – переход на мобилизационную экономику, который предполагает частичную национализацию стратегических и критических отраслей экономики, приоритетом является выполнение государственных заказов за счет использования всех имеющихся ресурсов, как государственных, так и частных [14]. При таком сценарии основными рисками могут быть: ограничение прав и обязанностей граждан; увеличение бюджетных расходов на исполнение государственных функций; снижение эффективности хозяйственной деятельности и др.

Третий сценарий – развитие государственного капитализма с опорой на самодостаточность, под которой понимаются экономический суверенитет, научно-технологический суверенитет, кадровый суверенитет, образовательный суверенитет, обеспечивающие повышение уровня конкурентоспособности государства, хозяйствующих субъектов. При таком сценарии основными рисками могут быть: неправильное определение оптимального соотношения между формой государственного капитализма и рыночной формой управления; наличие противоречий между интересами узкого круга привилегированных лиц (государственных чиновников, менеджеров государственных компаний) и остальной частью населения, что, в конечном счете, может привести к социальному неравенству, как будущей основе политических и экономических потрясений. Хотя, в настоящее время, в России это уже наблюдается.

Таким образом, все эти рассмотренные сценарии антисанкционного маневра, являются предметом научной и публичной дискуссии для широкого круга заинтересованных лиц.

Заключение

Научно-технологический суверенитет представляет собой комплексное понятие. Важнейшим фактором научно-технологического суверенитета становятся партнерские связи с дружественными странами. Особо следует обратить внимание на взаимоотношения с компаниями из недружественных стран. Не зря, Александр Шохин на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), поднимал вопрос перед Президентом Путиным В.В. о смягчении антисанкционных мер к добросовестным компаниям из недружественных стран, т.к. внешнеторговый оборот России с такими государствами составил больше половины от общего объема оборота [2].

Важную роль в целях технологического обеспечения восстановления производственных систем играет разработка нестандартного оборудования, которое создается под конкретные нетиповые функции и процессы.

Следует помнить, что в обеспечении научно-технологического суверенитета лежит успешное решение основных вышеотмеченных вызовов.

Негативным фактором в обеспечении научно-технологического суверенитета являются системные риски в критических отраслях, напрямую влияющие на экономическое и социальное развитие страны. Без минимизации или устранения системных рисков невозможно решить стратегические задачи по повышению конкурентоспособности государства, хозяйствующих субъектов [7].

Одной из первоочередных защитных мер от западных санкций является использование механизма антисанкционного маневра России, способствующий, по мнению автора, поддержанию национальной экономики в устойчивом развитии.

[1] Подготовлено по итогам выступления Караваевой И.В., д.э.н., профессор, д. член РАЕН, г.н.с., руководитель сектора экономической безопасности ИЭ РАН на VIII Международной научно-практической конференции «Вклад транспорта в национальную экономическую безопасность». Российский университет транспорта (МИИТ), 06.04.2023.

References:

Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik. 2022 [Russian Statistical Yearbook. 2022] (2022). M.: Rosstat. (in Russian).

Afanasev A.A. (2022). Formirovanie ogranichenno otkrytoy ekonomiki suverennogo tipa v sovremennoy Rossii [Formation of a limited open economy of a sovereign type in modern Russia] M.: OOO «Pervoe ekonomicheskoe izdatelstvo». (in Russian).

Chernichenko S.V. (1999). Teoriya mezhdunarodnogo prava [Theory of international law] Moscow: NIMP. (in Russian).

Eshtokin S.V. (2022). Skvoznye tekhnologii tsifrovoy ekonomiki kak faktor formirovaniya tekhnologicheskogo suvereniteta strany [End-to-end technologies of the digital economy as a factor in shaping a country's technological sovereignty]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (3). 1301-1314. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.3.116193.

Gessen V.M. (1912). Obshchee uchenie o gosudarstve [The general doctrine of the state] SPb.: Kassa vzaimopomoshchi studentov S.-Peterb. politekhn. in-ta imp. Petra Velikogo. (in Russian).

Gorodetskiy A.E., Karavaeva I.V., Lev M.Yu., Bukhvald E.M., Kazantsev S.V., Kolomiets A.G., Kolpakova I.A., Ivanov E.A., Bykovskaya Yu.V., Sazonova E.S. (2021). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii v novoy realnosti [Russia's Economic Security in the New Reality] M.: Institut ekonomiki Rossiyskoy akademii nauk. (in Russian).

Karavaeva I.V., Bykovskaya Yu.V., Kazantsev S.V., Lev M.Yu., Kolpakova I.A. (2022). Otsenka prognozno-ekonomicheskikh pokazateley Rossiyskoy Federatsii v period chastichnoy mobilizatsii [Evaluation of forecast and economic indicators of the russian federation amidst partial mobilization]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (1). 2655-2676. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.10.116423.

Kazantsev S.V. (2016). O strategii ekonomicheskoy bezopasnosti [On a strategy of economic security]. The world of new economy. (3). 6-13. (in Russian).

Kazantsev S.V. (2022). Zhizn pod sanktsiyami [Life under sanctions]. Ekonomicheskaya bezopasnost. 5 (2). 371-386. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.5.2.114789.

Kokoshin A. (2006). Realnyy suverenitet [Real sovereignty] M.: Evropa. (in Russian).

Lev M.Yu., Bolonin A.I., Leschenko Yu.G. (2022). Nalogovoe administrirovanie kak mekhanizm ukrepleniya ekonomicheskoy bezopasnosti nalogovoy sistemy gosudarstva [Tax administration as a mechanism for strengthening the tax system economic security]. Ekonomicheskaya bezopasnost. 5 (2). 525-546. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.5.2.114626.

Marchenko M.N. (2015). Problemy obshchey teorii gosudarstva i prava [Problems of the general theory of state and law] M.: Prospekt. (in Russian).

Ponomareva E.G., Rudov G.A. (2016). «Printsip domino»: mirovaya politika na rubezhe vekov [The Domino Principle: World Politics at the Turn of the Century] M.: Kanon +. (in Russian).

Stroeva A.S. (2014). Mezhdunarodno-pravovoe priznanie Kosovo [International legal recognition of Kosovo] M.. (in Russian).

Wildhaber L. (1983). Sovereignty and International Law

Страница обновлена: 02.04.2025 в 14:28:35

Russia

Russia