A model for transforming sector-specific transportation training organizations

Garanin M.A.1, Zbarskiy A.M.2

1 Самарский государственный университет путей сообщения

2 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», Russia

Download PDF | Downloads: 18 | Citations: 1

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 3 (July-september 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54754208

Cited: 1 by 30.01.2024

Abstract:

The article contains the results of a study aimed at improving industrial transport university complexes. The development of industrial transport education in Russia since 1701 is shown. Four main stages of development of industrial transport educational organizations are identified.

The connection of universities with the market and the role of the state in the development of transport education in the country is shown. The analysis of the current situation in the system of transport education in Russia is given; development trends are outlined; and the need for transformation of educational organizations is proved. The review of the existing methodological solutions of the transformation process is carried out.

A process model of transformation of industrial transport educational organizations has been developed. The algorithm of universities' transformation based on three levels of management is presented.

The transformation of universities will allow them to be included in the future configuration of the educational system, in which universities will become a sphere of attraction for leaders of industry changes and will contribute to the formation of new markets.

Keywords: transport education, transformation, market, process model

JEL-classification: I23, I26, L91

Введение

К концу второго десятилетия XX века в пространстве высшего образования сформировались категории университетов: национальные исследовательские, опорные, федеральные. Отдельную категорию составляют отраслевые университеты, приобретшие форму университетских комплексов в отдельных регионах и отраслях. Подведомственные различным министерствам и ведомствам, такие образовательные организации выпали из повестки основных преобразований, реализуемой министерством науки и высшего образования. За последние 30 лет такие отраслевые образовательные организации развивались по своей траектории. Систему высшего образования всегда отличала инертность и консерватизм. Во многом благодаря этому система выживала в период разрушительных преобразований. Сегодня отраслевые транспортные организации, поддерживаемые отраслями и бизнесом, играют свою роль в регионах, включаясь в региональные повестки.

Несмотря на это, существует проблема отсутствия единых подходов к развитию отраслевых транспортных образовательных организаций, позволяющих задать рамки трансформации, области рекомендуемых преобразований и коридор преобразований. Роль регулятора ограничивается формированием и контролем ключевых показателей эффективности, учитывающих отраслевую специфику, а также контролем исполнения обязательных условий, включая лицензионные требования, а также требования федеральных стандартов. Из фокуса внимания уходят показатели инновационной деятельности, а также показатели, отражающие роль образовательных организаций в регионе.

Целью исследования является разработка модели трансформации отраслевых транспортных образовательных организаций. Под трансформацией понимаются внутренние и внешние преобразования образовательных организаций, обеспечивающие снижение расхождение между возможностями образовательных организаций и запросами общества. Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие основные задачи: рассмотрены этапы развития отраслевых транспортных образовательных организаций; изучена текущая ситуация и необходимость трансформации образовательных организаций; проведен обзор существующих методических и методологических решений процесса трансформации; разработана и предложена процессная модель трансформации отраслевых транспортных образовательных организаций.

Методы исследования

Методологической основой исследования являются: системно-классическая теория, институциональная, эволюционная теории, основные направления ресурсной концепции и теории динамических способностей, обеспечивающие объективные основы исследования сферы услуг, закономерности и последствия трансформации во времени типов и моделей экономического развития. В исследовании использовались результаты научных исследований отечественных и зарубежных ученых в области совершенствования и развития высшего образования. В ходе решения поставленных задач в работе нашли применение частно научные методы – метод математического моделирования, методы системного анализа, метод экспертных оценок и др.

Этапы развития отраслевых транспортных образовательных организаций

В наше время сеть образовательных организаций России, осуществляющих подготовку специалистов для транспорта, имеет разветвленную структуру. Она включает подведомственные федеральным агентствам университетские комплексы, включающие филиалы, а также муниципальные и государственные образовательные организации, подведомственные министерству науки и высшего образования, а также министерству просвещения. На рис. 1 представлено генеалогическое древо развития сети отраслевых транспортных университетов. Понятие «отраслевое транспортное образование» включает сеть образовательных организаций, подведомственных федеральным агентствами министерства транспорта РФ, имеющих исторические тесные связи с предприятиями транспорта, высокую долю трудоустройства выпускников в отрасль. Значительная доля потребности в кадровом обеспечении отрасли (свыше 90 %) покрывается указанными образовательными организациями.

Развитие отраслевых транспортных образовательных организаций включает 4 основных этапа. Выделение этапов развития основано на двух факторах: доминирующей модели университета в мире и роли государства к системе развития человеческого капитала.

Первый фактор. Доминирующая модель университета тесно связано с понятием «рынок». С начала XVIII века (появления первого транспортного учебного заведения) выделены три точки зрения на университетскую модель: университет – накопление и передача накопленных знаний (догумбольдтовский период); университет – получение новых знаний в ходе научных исследований (гумбольдтовский период); университет – среда для формирования новых рынков. Нетрудно заметить, что только в последнем варианте университет рассматривается в качестве основы для экономики.

Второй фактор. Роль государства в развитии системы подготовки кадров также менялась. Она определялась основными задачами, стоящими перед страной. XVIII век – развитие флота. XIX век – транспортное соединение регионов страны. XX век – развитие промышленности (довоенный период), восстановление и развитие отраслей народного хозяйства (послевоенный период). Конец XX века – выход образовательных организаций в рынок. Начало XXI века – экстенсивное инновационное развитие государства в условиях технологического суверенитета и промышленной революции.

Учитывая описанные факторы, можно выделить следующие этапы развития отраслевых транспортных образовательных организаций:

1 этап. XVIII век – появление первых морских учебных заведений, необходимость наличия которых диктовалась потребностями государства в формировании и развитии гражданского и военного флотов. Этапу соответствует жесткое государственное управление образовательными организациями на основе государственного заказа.

2 этап. XIX век – появление первых политранспортных образовательных организаций, осуществляющих подготовку инженеров для железнодорожного транспорта и транспортных сооружений (дорог, мостов, тоннелей). Указанные учебные заведения развивались по модели гумбольдтовского университета, т. е. формировании образовательных программ на основе исследований. Формируется ведомственное управление образовательными организациями.

3 этап. XX век – факультетское разделение существующих образовательных организаций (специализация вузов по видам транспорта), появление новых образовательных организаций, обусловленное развитием железнодорожного, воздушного, а также морского и речного видов транспорта. Государственное управление образовательными организациями дополняется свободой при появлении рынка образовательных услуг (конец XX века).

4 этап. XXI век – самоопределение образовательных организаций в условиях регуляторной роли государства. Научно-инновационная деятельность – основа современного университета, основной ресурс – научно-педагогические работники. Задача менеджмента – конфигурование ресурсами для достижения наилучшего результата. Фокусирование государства на университетах, как основного ресурса для инновационного развития и среды для развития человеческого капитала.

Отметим три 3 «ветви» отраслевого транспортного образования:

– образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов для железнодорожного транспорта;

– образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов для морского и речного транспорта;

– образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов для воздушного транспорта.

Следует отметить, что сегодня имеется тенденция к укрупнению вузов, объединяющих несколько видов транспорта: российский университет транспорта и дальневосточный государственный университет транспорта, а также ряд других вузов осуществляют подготовку специалистов для нескольких видов транспорта.

Текущая ситуация и необходимость трансформации образовательных организаций

Основой сети отраслевых транспортных образовательных организаций являются отраслевые транспортные университеты. Эволюция университетского развития за свою историю пережила различные взгляды и понимание общества целей и ценностей университета: от университета – толкователя и транслятора теологических догм до университета (Университет 1.0) – пространства создания и внедрения инноваций, а также развития территории (Университет 3.0). Нельзя не отметить важность гумбольдтовской модели университета (Университет 2.0), определившей развитие национальных вузов в XIX – XX веках.

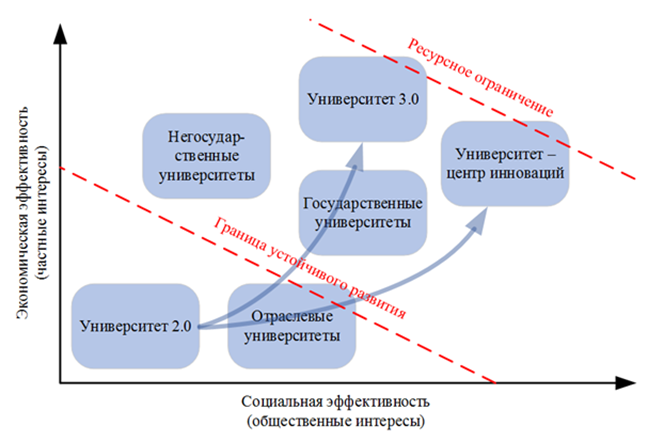

В работах [29 – 30] показано развитие университетов через призму экономических и общественных интересов (рис. 1). Сочетание этих интересов формирует границу устойчивого развития университета. Задачей менеджмента вуза является преодоление этой границы. В понятие «менеджмент вуза» включается не только команда управления (ректорат), но и весь спектр институтов управления: ученый совет, попечительский и наблюдательный советы. Естественным ограничением кривой развития университета являются ресурсные возможности. Если первая описанная граница имеет измеримое выражение – позиции университета на рынке образовательных услуг, определяемые общепринятыми индикаторами, то последнее понятие весьма условно, поскольку каждым университетом понимается по-разному. К ресурсам следует отнести: материально-техническую базу, финансы, человеческий капитал, а также систему внешних связей университета с бизнесом, регулятором и учредителем. Эффективность управления определяется умением конфигурирования этими ресурсами в быстро меняющихся условиях. Наибольший потенциал развития кроется в развитии сотрудников. Рис. 1 демонстрирует траектории развития университета.

Рис. 1. Траектории развития университетов РФ

Источник: составлено авторами

Сегодня необходимость таких изменений очевидна [2 – 4, 6 ,12, 24]. Совокупность внутренних и внешних изменений университета, позволяющих обеспечить переход к новой инновационной модели (университет – центр инноваций), идентифицирован как трансформация [24, 26, 28 – 30].

Ближайшие 10 – 15 лет являются периодом самоопределения для университетов. Государственная поддержка регулятора, распространявшаяся ранее преимущественно на подведомственные учебные заведения, сегодня расширила свой охват на отраслевые университеты. Основной формой получения финансовой поддержки является конкурсная основа, причем последние инструменты развития (программа «Приоритет 2030», «Профессионалитет» и др.) в число основных критериальных параметров системы поддержки принятия решения о финансировании включают качество программы развития, степень поддержки региональных органов исполнительной власти и учредителя, а также профессионализм команды управления. Опыт и история развития университетов не являются превалирующими индикаторами, это сильно увеличивает вероятность получения поддержки для региональных и отраслевых вузов. Несмотря на описанные благоприятные факторы, высокую роль имеют процедурные вопросы процесса трансформации, повышающие значение методической и методологической основы.

Обзор существующих методических и методологических решений процесса трансформации

Методологической основой исследования стали труды ученых: Абросимова О. М. [1], Волков А. Е. [2, 6, 7], Марача В. Г. [3], Назайкинская О. Л. [4 - 7], Рац М. В. [8] , Розин В. М. [9], Сазонов Б. В. [10], Фрумин И. Д. [6, 7, 11], Щедровицкий П. Г. [12-14]. Работы указанных авторов раскрываю методологические и методические аспекты трансформации российских образовательных организаций с учетом мировой повестки. Обобщая труды исследователей можно выделить следующие акценты:

- наличие дихотомии, включающей приверженность системы высшего образования традициям и потребности к новым технологиям динамично развивающегося бизнеса;

- инертную академическую и административную среду значительной части региональных и отраслевых российских высших учебных заведений, изолированную в течение длительного времени от мировой повестки;

- попытки имитации двух основных процессов университета («per modum exposicionis» и «per modum commentarii») – образование (наличие актуальных и востребованных образовательных программ) и научно-инновационной (проведение актуальных востребованных бизнесом научных исследований и формирование на их основе актуальных образовательных программ и инновационных разработок);

- рост востребованности устойчивости к неопределенности, как наиболее ценной компетенции выпускников со стороны кадровых агентств для назначения на управленческие должности;

- длительное отсутствие полноценного «социально-гуманитарного» крыла в отраслевых вузах советской модели образования.

Стержнем университетской структуры представляется научная и инновационная деятельность. Следует отметить, что такой формат является логическим развитием эволюции университетов. При этом наука и ее производные не всегда были связаны с техническим прогрессом. Ситуация поменялась в конце XIX века. До того времени технический прогресс развивался благодаря предпринимателям и инженерам. Дальнейшее развитие, уже на рубеже XIX и XX веков столкнулось с необходимостью углубленного, фундаментального понимания процессов, таких, как: строение вещества, электрические и магнитные поля, высшая математика и др. Идеальной моделью является интеграция центров компетенций университетов в «индустриальные машины» крупного и среднего бизнеса.

Методологические основы трансформации современных образовательных организаций исходят из идентификации современного университета как научно-образовательного центра, среды притяжение лидеров изменений. Процесс трансформации же предполагает внутренние и внешние изменения университета, позволяющие обеспечить устойчивый переход к инновационному типу. Внешние изменения включают формирование научно-инновационной экосистемы вокруг университета.

Методологические решения процесса трансформации базируются на анализе практики и обобщении последних результатов в области управления образовательными организациями высшего образования [1 – 30]; на существующих успешных примерах адаптации образования к быстроизменяющимся условиям современного этапа развития экономики [1-16]; на возрастающей необходимости изменений, охватывающих как внутренние процессы (образование, науку, инновации и саму систему управления университетами), так и внешние процессы (систему финансирования университетов, взаимодействие между университетами и государством, между государством и бизнесом, между бизнесом и университетами) [1 – 30].

Методические решения включают процессную модель трансформации, которые наряду с организационно-управленческими, нормативно-правовыми, социально-экономическими и информационно-технологическими условиями, сочетающими традиционные механизмы с новыми инструментами, отвечающими за область развития. Совокупность указанных условий позволяет обеспечить оперативное конфигурирование стратегическими ресурсами университета с целью создания конкурентных преимуществ.

Процессная модель трансформации отраслевых транспортных образовательных организаций

Рассмотрение вопросов совершенствования системы отраслевого транспортного образования опиралось на позицию ведущих руководителей – экспертов транспортной отрасли, давших описание в своих работах основных факторов системы подготовки кадров для транспортной отрасли: Ефимов В. Б. [15], Клименков А. Н. [16], Колесников В. И. [17], Лёвин Б. А. [18, 19], Мишарин А. С. [20], Панычев А. Ю. [21, 22], Пашков К. А. [23].

Наиболее полно вопросы трансформации отраслевых транспортных университетов раскрыты в работах [24 – 30], выполненных на базе Самарского государственного университета путей сообщения. В указанных работах рассматривается весь спектр вопросов преобразования внутренних процессов университета (образование, наука, инновации) и внешних процессов университета (взаимодействие с бизнесом, регулятором и учредителем). С учетом рекомендаций и факторов, описанных в работах [17 – 30], был разработан алгоритм трансформации отраслевых транспортных образовательных организаций (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм трансформации университетов

Источник: составлено авторами

Алгоритм имеет форму контура, позволяющего осуществлять управление процессом на основе обратной связи, включающей оценки результатов и корректировку. Алгоритм включает три уровня управления: уровень регулятора, уровень ученого совета и ректората, а также уровень управления основными процессами (образование и научно-инновационная деятельность). Последние процессы должны быть интегрированы в рынок образования и научно-инновационную экосистему соответственно. Оценка эффективности отнесена к независимому институту, в качестве которого выступают независимые рейтинговые агентства.

Принципы трансформации можно сформулировать следующим образом: принцип комплексности – вовлечение в процесс трансформации всех структурных подразделений университетов; принцип системности – рассматриваются процессы университета, а также весь комплекс внутренних и внешних связей университета; принцип научно-методической обоснованности – научное обоснование проводимых изменений; принцип последовательности – разработка и реализация изменений согласно утвержденной программе; принцип целесообразности – важно не разрушать все до основания, сохранив эффективно работающие механизмы; принцип публичности – разъяснение коллективу работников и обучающихся проводимых изменений; принцип ответственности – ответственность на всех уровнях принятия решений; принцип ресурсной обеспеченности – планирование и учет всех ресурсов; принцип прогнозирования – сценарное формирование траекторий развития и оценка рисков реализации программы; принцип результативности – ориентация на конкретный измеряемый результат.

Заключение

Результаты проведенного исследования позволяют обеспечить устойчивое развитие отраслевых транспортных образовательных организаций в условиях быстро меняющейся внешней среды. Предлагаемая модель управления трансформации университета включает организационно-управленческие, нормативно-правовые, социально-экономические, информационно-технологические условия, позволяющие отраслевому транспортному университету, как основы системы кадрового обеспечения транспортной отрасли, решить амбициозные задачи по трансформированию в новый тип (университет – центр инноваций).

Трансформация позволяет «вписать» образовательные организации в будущую систему образования, в которой университетам принадлежит ключевая роль среды притяжения лидеров изменений отрасли и формирования новых рынков. Изменения последних лет только усиливают актуальность проводимых изменений. Пересмотр отношения к болонской системе, импортозамещение и импортопревосходство, технологический суверенитет, а также проникновение сквозных цифровых технологий в сферу образования позволяют пересмотреть подход к системе отраслевого профессионального образования. Ядром, центром трансформации являются сами образовательные организации. Основным ограничением проводимых изменений остается инертность мышления команд управления университетам, им же принадлежит и основная роль и инициатива проводимых изменений.

References:

Abramova M.O., Akoev M.A., Anisimov N.Yu. Rossiyskoe vysshee obrazovanie: uroki pandemii i mery po razvitiyu sistemy [Russian Higher Education: Lessons from the Pandemic and Measures to Develop the System] (0). (in Russian).

Abrosimova O. M., Korsheva M.A. (2018). Obrazovanie budushchego v usloviyakh industrii 4.0: vzglyad studentov [The Education of the Future in Industry 4.0: A Student's View] Abrosimova O. M., Korsheva M. A. Formation of general cultural and professional competencies of a financier. 3–8. (in Russian).

Efimov V. B. (2010). Ob innovatsionnom razvitii transportnogo kompleksa RF [On the innovative development of Russian Federation's transport system]. Transport Rossiyskoy Federatsii. (1(26)). 4–7. (in Russian).

Filatova M. N., Sheynbaum V.S., Schedrovitskiy P.G. (2018). Ontologiya kompetentsii [Ontology of teamwork competency and approaches to its development at engineering university]. Higher education in Russia. (6). 71-82. (in Russian).

Frumin I..D., Volkov A.E., Remorenko I.M. (2020). Uroki pervogo etapa pandemii COVID-19: kak sistema vysshego obrazovaniya spravilas so stress-testom [Lessons from the first phase of the COVID-19 pandemic: How the higher education system handled the stress test] (in Russian).

Garanin M. A. (2021). Strategic university management based on the theory of the resource concept Nuances: estudos sobre Educação. (1). 021009. doi: 10.32930/nuances.v32i00.9122.

Garanin M. A. (2022). Implementation of innovations in higher education institutions Revista on line de politica e gestao educacional. 022072. doi: 10.22633/rpge.v26iesp.2.16571.

Garanin M. A., Bolgova V.V. (2018). Model otsenki kachestva raboty prepodavatelya v mekhanizme kontrolya kachestva realizatsii osnovoy professionalnoy obrazovatelnoy programmy [The model of quality assessment of teacher’s work in the control mechanism of quality implementation of core educational program]. Journal “ASR: Pedagogy and Psychology”’. (2(23)). 63-67. (in Russian).

Garanin M. A., Krasnova E. A. (2021). Management Model of Innovative University Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revolutionary Leap. 1463-1475.

Garanin M.A. (2019). Model upravleniya universitetom kak tsentrom razvitiya kompetentsiy [The model of the university as a centre of competence development]. Creative Economy. 13 (1). 183-194. (in Russian). doi: 10.18334/ce.13.1.39667.

Garanin M.A. (2019). Transformatsiya universiteta v tsentr prostranstva vnedreniya innovatsiy [Transformation of the university into the center of the innovation space]. Russian Journal of Innovation Economics. 9 (3). 955-968. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.3.40957.

Garanin M.A., Gorbunov D.V. (2018). Rol obrazovatelnoy programmy v universitete 4.0 [The role of the educational program at the university 4.0]. Creative Economy. 12 (12). 2017-2034. (in Russian). doi: 10.18334/ce.12.12.39666.

Klimenkov A. N. (2013). Transportnoe obrazovanie: problemy i perspektivy razvitiya [Transport education: problems and prospects]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. (2(71)). 280–282. (in Russian).

Kolesnikov V. I., Vereskun V. D., Vorobev V.S. (2008). Modernizatsiya transportnoy sistemy Rossii i perspektivy razvitiya zheleznodorozhnogo transporta [Modernization of Russia's transport system and prospects for the development of rail transport]. Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta putey soobscheniya. (2). 76–84. (in Russian).

Kuzminov Ya., Sorokin P., Frumin I. (2019). Obschie i spetsialnye navyki kak komponenty chelovecheskogo kapitala: novye vyzovy dlya teorii i praktiki obrazovaniya Foresight. (2). 19-41.

Lyovin B. A. (2007). Vzaimodeystvie gosudarstva, biznesa i vysshey shkoly – prioritet otraslevogo obrazovaniya [Interaction of the state, business and higher school - a priority of sectoral education]. Transport Rossiyskoy Federatsii. (11 (11)). (in Russian).

Lyovin B. A. (2009). Podgotovka kadrov dlya transportnogo kompleksa Rossii v usloviyakh reformy vysshey shkoly [Training of Personnel for the Transport Complex of Russia in the Context of Higher School Reform]. Transport Rossiyskoy Federatsii. Zhurnal o nauke, praktike, ekonomike. (2(21)). (in Russian).

Maracha V. G. (2002). Obrazovanie na rubezhe vekov: metodologicheskie soobrazheniya [Education at the Turn of the Century: Methodological Considerations] Education for the 21st Century: Problems and Prospects. 38–53. (in Russian).

Misharin A. S., Evseev O. V. (2013). Aktualizatsiya transportnoy strategii Rossiyskoy Federatsii na period do 2030 goda [Actualization of Russian Federation's transport strategy through to 2030]. Transport Rossiyskoy Federatsii. (2(45)). 3–14. (in Russian).

Panychev A. Yu. (2014). Model transportnogo obrazovaniya: vybor perspektivy razvitiya ili stsenariya vyzhivaniya [The model of transport education: the choice of development prospects or a survival scenario]. Transport Rossiyskoy Federatsii. Zhurnal o nauke, praktike, ekonomike. (4 (53)). (in Russian).

Panychev A. Yu. (2015). Usloviya, perspektivy i ekonomika kachestva transportnogo obrazovaniya Vestnik RGEU RINKh. (3 (51)). 90-96.

Pashkov K. A. (2015). Kuda idet reforma transportnogo obrazovaniya? [Where does the transport education reform lead to?]. Transport Rossiyskoy Federatsii. Zhurnal o nauke, praktike, ekonomike. (6(61)). 3-8. (in Russian).

Rats M. V. (1996). O fundamentalnom i prikladnom v nauke i obrazovanii. – Tekst : neposredstvennyy [On the Fundamental and Applied in Science and Education]. Russian Studies in Philosophy. (9). 169–176. (in Russian).

Rozin V.M. (2002). Etyudy po sotsialnoy inzhenerii: ot utopii k organizatsii [Etudes in Social Engineering: From Utopia to Organization] (in Russian).

Sazonov B. V. (2004). Organizatsiya kak sotsialnyy institut. Smena paradigm [Organization as a social institution. A Paradigm shift] (in Russian).

Schedrovitskiy P. G. (1993). Ocherki po filosofii obrazovaniya [Essays on Philosophy of Education] (in Russian).

Schedrovitskiy P. G. (2016). Strategichnost upravleniya: mif ili realnost? [Strategic management: myth or reality?]. Konstruirovanie buduschego. (2). 40-45. (in Russian).

Volkov A. E., Kuzminov Ya.I., Remorenko I.M. (2008). Rossiyskoe obrazovanie - 2020: model obrazovaniya dlya innovatsionnoy ekonomiki Material dlya obsuzhdeniya [Russian Education 2020: an Education Model for the Innovative Economy. Discussion material]. Voprosy obrazovania / Educational Studies Moscow. (1). 32–65. (in Russian).

Volkov A. E., Nazaykinskaya O.L., Gangan L.A. (2020). Defitsity upravlencheskikh komand i orientiry po sovershenstvovaniyu modeli universitetskogo upravleniya [Deficiencies of management teams and benchmarks for improving the university management model] (in Russian).

Страница обновлена: 26.04.2025 в 00:29:05

Russia

Russia