Higher education: staffing problems and solutions

Krasnikova A.S.1, Podolskiy A.G.2, Beregovskaya E.O.1

1 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет), Russia

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение «46 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 23 | Citations: 3

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 3 (March 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50792824

Cited: 3 by 07.12.2023

Abstract:

The article reveals the relationships between a teacher and a student, and their impact on the further employment of graduates. The structure of the educational process and its relationship with organizations that create innovative products is presented. The integral criterion of the student's competence assessment level is presented. Various options for combining soft-skills and hard-skills competencies according to the levels of prospects and attractiveness are presented. The competence assessment matrix is suggested. This tool helps universities statistically understand the key shortcomings in training programs and organize a large-scale transformation to improve the learning environment within the framework of interaction with high-tech companies, as well as analyze each student's level of competence.

Keywords: competences, teacher lifecycle, professional identity, student employability, high-tech company

JEL-classification: I23, J24, M54

ВВЕДЕНИЕ

Существует прямая и обратная взаимосвязь между студентом и преподавателем. Прямая заключается в том, что преподаватель передаёт необходимый набор знаний студенту для дальнейшего использования на практике. Обратная связь проявляется в результативности в качестве решаемых задач в ходе контрольно-проверочных работ, в качестве и новизне докладов на семинарах и конференциях, а также в публикационной активности. Эффективность преподавательской деятельности зависит от компетенций, приобретённых студентами в течение всего периода обучения. Результативность передачи компетенций зависит от преподавательского объема накопленных навыков коммуникаций и приобретенного практического опыта за рамками университета, а также от стремления студентов к саморазвитию и актуализации существующих навыков.

Обратная связь играет важную роль в формировании ключевых компетенций у студента. Преподаватель должен передавать студенту накопленные знания и способы их практического применения, а студент должен систематизировать полученные знания и развивать их с помощью изучения дополнительной литературы и применения их на практике.

Процесс обучения включает в себя три составляющие: передача стандартизированных теоретических знаний, изучение перспективных инновационных технологий, практическое закрепление полученных навыков. Результатом такого подхода к обучению является развитие разносторонних компетенций у студента.

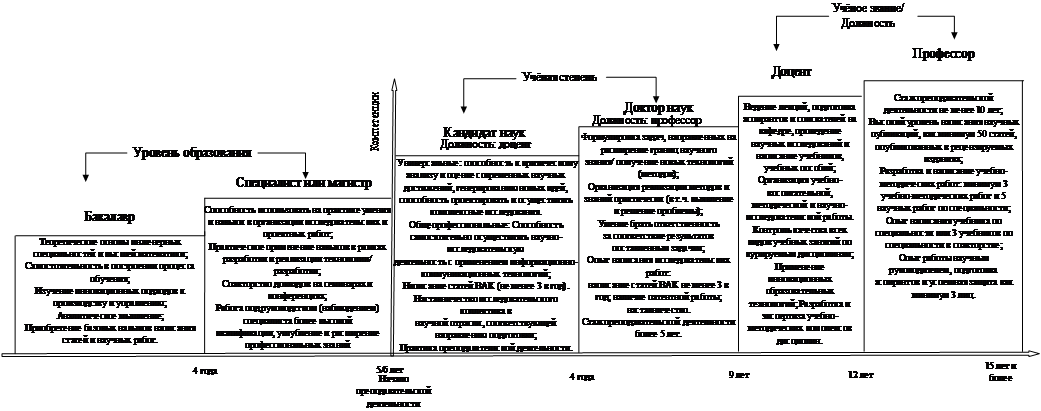

Каждая стадия жизненного цикла преподавателя (рисунок 1) расширяет набор профессиональных компетенций, чем больше опыт и выше звание преподавателя – тем больше преподаватель должен понимать какие компетенции сейчас востребованы на рынке труда, для того, чтобы формировать конкурентоспособного специалиста.

Базовые компетенции приобретаются в процессе получения высшего образования. В процессе обучения по направлению бакалавр основные компетенции направлены на формирование навыка самодисциплины, развитие аналитических способностей и поиск интересующей практико-исследовательской области, для дальнейшего развития в ней. Ключевым недостатком, как уже было отмечено выше, данного этапа образования является отсутствие практики при поддержке университета, однако большинство студентов на этом этапе занимается поиском актуальных вакансий, анализирует насыщенность рынка труда и ищет привлекательные отрасли, а также самостоятельно развивает практико-ориентированные навыки.

В процессе получения диплома магистра обучающийся расширяет знания в узкоспециализированной области и закрепляет навыки научно-исследовательской деятельности. Специалист или магистр приобретает набор необходимых компетенций в обучении и управлении группой лиц, а также в практической реализации проектной работы.

Схема жизненного цикла преподавателя представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Жизненный цикл преподавателя. [Источник: предложено авторами]

Нельзя не отметить важность результативности каждого этапа жизненного цикла преподавателя, на которых формируются компетенции преподавателя. Насколько осознанно будущий преподаватель подходит к выполнению каждого этапа формирования компетенций, настолько продуктивно будут передаваться опыт и знания студентам.

Однако, важно отметить, что каждый этап ЖЦ преподавателя формирует недостаточное количество практических знаний, из-за чего возникает несоответствие сформированного уровня выходных компетенций студентов и ожидаемого работодателем уровня компетенций. Те специалисты, для которых в дальнейшей работе важны практические базовые навыки владения профессией, испытывают разочарование от процесса обучения, а те студенты, для которых важно развитие в области исследований и разработок получают полноценный набор навыков и умений в процессе получения высшего образования. Чтобы предотвратить данный дисбаланс необходимо создавать практико-коммуникационную образовательную среду – среду эффективного взаимодействия студента, преподавателя (работодателя).

Профессиональная идентичность преподавателя

Профессиональная идентичность преподавателя определяет путь профессионального развития. Преподаватели на каждой стадии своего жизненного цикла приобретают набор компетенций, необходимых для обучения будущих специалистов. Становление преподавателя представляет собой динамичный, нелинейный и нестабильный процесс. От того, насколько полноценно и прогрессивно сформировано понимание собственной профессиональной идентичности – во многом зависит результативность педагогической деятельности.

Категориальный анализ понятия «профессиональная идентичность» обладает разновидностью современных трактовок и подходов.

Таблица 1. Варианты определения термина «Профессиональная идентичность»

|

Автор

|

Определение

|

|

Е. П. Ермолаева

|

Продукт

длительного личностного и профессионального развития. Профессиональная

идентичность складывается только на достаточно высоких уровнях овладения

профессией и выступает как устойчивое согласование основных элементов

профессионального процесса [2].

|

|

С.

Т. Джанерьян

|

Понятие

трактуется, как система представлений человека о себе как субъекте

профессиональной деятельности, осмысленная им как ценность, цель или средство

в соответствии с реализуемым им ценностно-смысловым отношением к его

профессиональной деятельности. Идентичность – динамичный процесс

самоотождествления и соотнесения с определенной профессиональной группой [3].

|

|

Л.

В. Бур

|

Профессиональная

идентичность формируется в процессе профессионального обучения в вузе, затем

в самой профессиональной деятельности. Профессиональная идентичность как

форма проявления социальной идентичности рассматривается вместе с понятиями

«профессиональная Я-концепция» и «профессиональное Я», подчеркивается

постоянное профессиональное саморазвитие, самодетерминация [4].

|

|

Э.

Эриксона

|

Это

чувство самотождественности, собственной истинности, сопричастности миру и

другим людям [5].

|

|

И.

С. Кон

|

Понятие

рассматривается через осознанную принадлежность к определенной категории

людей. Таким образом, это структура сознания, а именно – самосознания [6].

|

|

К.

Уилбер

|

В

понимании автора существует пять уровней самоидентификации, каждый

последующий представляет собой определённый тип ограничения. В результате

перехода на другой уровень спектра сознания, человек перестраивает

самосознание, расширяя его территорию. Происходит постоянное

перераспределение, перезонирование и переделка самосознания личности;

признание и обретение все более глубоких и всеобъемлющих уровней своего «Я» [7].

|

|

Р.

Ассаджиоли, А.Б. Орлов

|

Профессиональная

идентичность связана с постоянным осознанием того обстоятельства, что

человеческая сущность может иметь любые роли и личины, но никогда не сводится

к ним, всегда остается за ними, так или иначе проявляя себя в них. Подлинная

идентичность означает также постоянный поиск ответа на вопрос «Кто я?» [8].

|

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что профессиональная идентичность – это характеристика личности, выраженная в осознании себя, как профессионала своей деятельности, стремящегося к получению новых знаний и решению сложных задач, и позволяющая самостоятельно выбирать стратегию профессионального развития с целью создания высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции.

Профессиональная идентичность играет ключевую роль для преподавателя при формировании профессиональных компетенций, от понимания значимости своей профессии зависит качество педагогической деятельности, а также уровень приверженности своему делу, добросовестное исполнение обязанностей, внимательное и требовательное отношение к студентам и эффективность коммуникаций. Формирование профессиональной идентичности происходит в период всего жизненного цикла преподавателя.

Качественный учебно-методический комплекс обязательно должен включать в себя следующие компоненты: программа дисциплин, методические указания к изучению дисциплин, вопросы или тесты для самоконтроля, курсовые задания и экзаменационные материалы. А также ряд дополнительных, но не менее важных компонентов: учебные пособия, курсы лекций, руководство к практическим и лабораторным занятиям, презентации лекций, видео- и аудио-лекции, лабораторные и практические занятия, видео записи выполнения лабораторных работ, бесплатный доступ к различным образовательным площадкам, а также к программному обеспечению для решения поставленных задач образовательного процесса [9]. Учебно-практический комплекс должен основываться на сотрудничестве университетов с производственными предприятиями для выпуска инженеров высокого уровня, способных создавать конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию [10, 11, 12, 13].

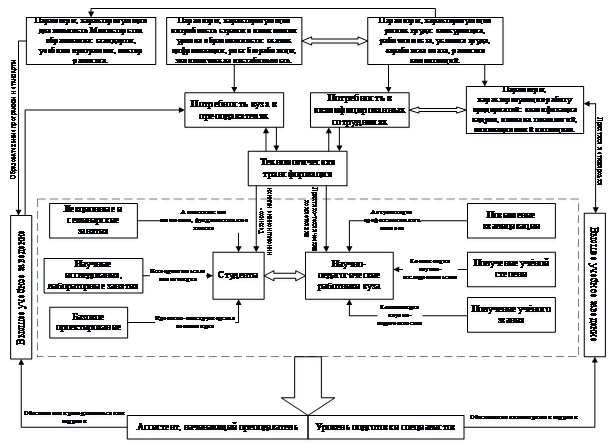

На рисунке 2 показана обобщенная структура образовательного, научного и социального взаимодействия предприятия и университета.

Рисунок 2. Структура образовательного процесса и его взаимосвязь с организациями, создающими инновационную продукцию. [Источник: предложено авторами]

Данная структура отражает взаимосвязь субъектов образовательной системы с научно-техническим и промышленным сектором экономики. Входные параметры – это то, что оказывает влияние на систему со стороны внешней среды на высшее учебное заведение. Это рынок труда, Министерство науки и высшего образования, высокотехнологичные предприятия, государство, технологическая трансформация. Выходные параметры – это то, что оказывает существенное влияние на внешнюю среду, к ним относятся выпускники инженерных специальностей. От уровня компетенций которых будет зависеть их влияние на удовлетворение потребностей рынка, на обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами.

В современных условиях развития технологий возникла жёсткая мировая конкурентная борьба. Во время «железного занавеса» страна остро нуждается в молодых инженерах, обладающих высокими навыками hard skills, совместно с метакомпетенциями, генерирующие новые умения. Именно hard-компетенции наделяют специалиста конкурентоспособностью.

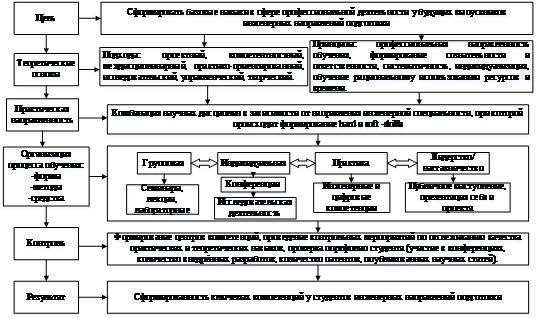

Для развития технологий необходимы инженерные компетенции, сосредоточенные на разработке опытных образцов, полезных моделей. Высокий уровень владения техническими инструментами повышает результативность работы; обеспечивает быстроту в принятии управленческих решений; позволяет гибко приспосабливаться к изменениям во внешней среде; увеличивает скорость создания инноваций [14, 15, 16]. Необходимо создавать модель взаимодействия со студентами, чтобы создавать сбалансированный набор компетенций (рисунок 3).

Рисунок 3. Модель формирования инженерных специалистов в вузах. [Источник: предложено авторами]

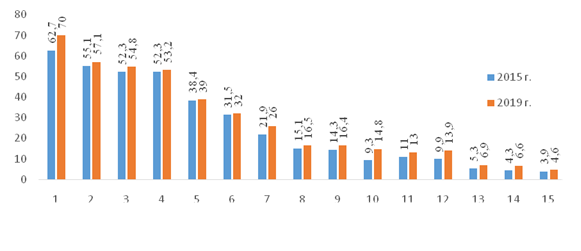

Исследования НИУ ВШЭ [17] и данные государственной статистики [18] об использовании специализированного программного обеспечения, которое требует от персонала российских учреждений соответствующих навыков и знаний, представлены на рисунке 4. Данные рисунка свидетельствуют о низком уровне применения специального софта по сравнению с общими компьютерными программами для управления предприятием.

Приведённая статистика отражает инструменты, которые активно используют высокотехнологичные предприятия, из этого следует, что метакомпетенции для будущих специалистов являются базовыми наряду с hard-компетенциями. Система обучения в вузах не позволяет подробно овладеть навыками использования специализированного программного обеспечения, однако при наличии практики на предприятиях студенты смогут полноценно ознакомиться с работой данных систем и приобрести цифровые компетенции.

1 – Системы электронного документооборота

2 – Программные средства для осуществления финансовых расчетов в электронном виде

3 – Программные средства для решения организационных, управленческих и экономических задач

4 – Электронные справочно-правовые системы

5 – Программные средства для управления закупками товаров (работ, услуг)

6 – Программные средства для предоставления доступа к базам данных через глобальные информационные сети, включая Интернет

7 – Программные средства для управления продажами товаров (работ, услуг)

8 – Программные средства для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими процессами

9 – Обучающие программы

10 – ERP-системы (системы управления ресурсами предприятия)

11 – Программные средства для проектирования

12 – CRM-системы (управление отношениями с клиентами)

13 – Редакционно-издательские системы

14 – SCM-системы (управление цепями поставок)

15 – Программные средства для научных исследований

Рисунок 4. Доля предприятий, применяющих специализированные программные средства (% от общего количества предприятий) [20]

В рамках федерального проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях» в 2021 году во исполнение перечня поручений Президента РФ на базе ведущих исследовательских университетов в 21 регионе России был создан 41 центр компетенций. Задача центров – быть связующим звеном между обучающимися в университетах, работодателями и государственной властью региона. На данный момент в проект вовлечены более 70 тыс. студентов, и эта цифра с каждым днем увеличивается. Планируется, что к 2023 году порядка 300 тыс. студентов пройдут диагностику компетенций [19]. В 2021 году только 3% студентов, показав высокий уровень компетенций, прошли тестирование по четырем инструментам и шести компетенциям. По этой причине встает вопрос о пересмотре профилей должностей, не соответствующих современным требованиям, и изменении процесса обучения в образовательных учреждениях, которые должны предлагать обучение согласно новым цифровым тенденциям [21-24].

Оценка уровня компетентности студентов

Показатели компетенций студента представляют собой преимущественно качественные характеристики. Интегральный показатель образуется сверткой значений частных критериев, приведенных к сопоставимому виду путем нормирования. Частные критерии оцениваются экспертами (преподавателями, специалистами) в баллах от 0 до 10 после проведения тестирования и решения практических задач. Для каждой инженерной квалификации оценка ведётся по индивидуальным компетенциям, учитывающим специфику квалификации. Интегральный критерий определяется по формуле:

где:

![]() –

частный критерий;

–

частный критерий;

![]() –

вес частного критерия;

–

вес частного критерия; ![]()

![]()

N – количество критериев,

v – номер критерия.

Для каждого частного критерия устанавливается весовой коэффициент. Потенциал компетенций hard skils ранжирован по шести уровням:

1. Отсутствие компетенции – 0 баллов

2. Очень низкий – 1–2 баллов.

3. Низкий – 3–4 баллов.

4. Средний – 5–6 баллов.

5. Высокий – 7–8 баллов.

6. Очень высокий – 9–10 баллов.

Компетенции soft-skills для каждой инженерной специальности будут едины (таблица 2).

Таблица 2. Частные критерии soft-skills для оценки компетенций студентов

|

Компетенции

|

Вес частного критерия, n

|

|

Умение планировать

|

0,3

|

|

Умение работать в коллективе/команде

|

0,25

|

|

Способность расставлять приоритеты

|

0,25

|

|

Обучаемость

|

0,1

|

|

Многозадачность

|

0,1

|

Компетенции hard-skills для каждой инженерной специальности будут отличаться из-за особенности деятельности каждой инженерной профессии (таблица 3).

Таблица 3. Ключевые параметры hard-skills для оценки компетенций студентов

|

Квалификация

|

Компетенции

|

Вес критерия, n

|

|

инженеры-организаторы (менеджеры): мастер, начальник участка,

цеха, отдела, лаборатории, директор предприятия и т.п.

|

1. Управление производственным процессом

|

0,45

|

|

2. Управление персоналом

|

0,3

| |

|

3. Свободное владение технической, проектной документацией

|

0,15

| |

|

4. Навыки использования scrum

|

0,07

| |

|

5. Производственное планирование

|

0,03

| |

|

инженеры-технологи – участвуют в проектировании и внедрении

технологических процессов

|

1. Уверенный пользователь программ САПР

|

0,6

|

|

2. Разработка проектной, технической документации

|

0,2

| |

|

3. Креативность, поиск оптимальных

решений

|

0,1

| |

|

4. Знание нормативно-технической документации

|

0,05

| |

|

5. Проведение расчётов на прочность, износостойкость,

выносливость и т.д.

|

0,05

| |

|

инженеры по эксплуатации − обеспечивают функционирование

производственных процессов (механики, энергетики, технологи и т.д.)

|

1. Техническое обслуживание и эксплуатация

|

0,42

|

|

2. Контроль исправности оборудования

|

0,35

| |

|

3. Управление производственным процессом

|

0,1

| |

|

4. Знание инженерной системы обслуживающей области

|

0,08

| |

|

5. Ведение технической документации

|

0,05

| |

|

инженеры-исследователи – занимаются научно-исследовательской

работой в заводских лабораториях или в научно-исследовательских организациях

|

1. Знание языков программирования, аналитические способности

|

0,3

|

|

2. Опыт разработок патентных образцов

|

0,3

| |

|

3. Уверенный пользователь программ САПР

|

0,2

| |

|

4. Знание особенностей и схемотехники оборудования

|

0,15

| |

|

5. Разработка технической документации

|

0,05

|

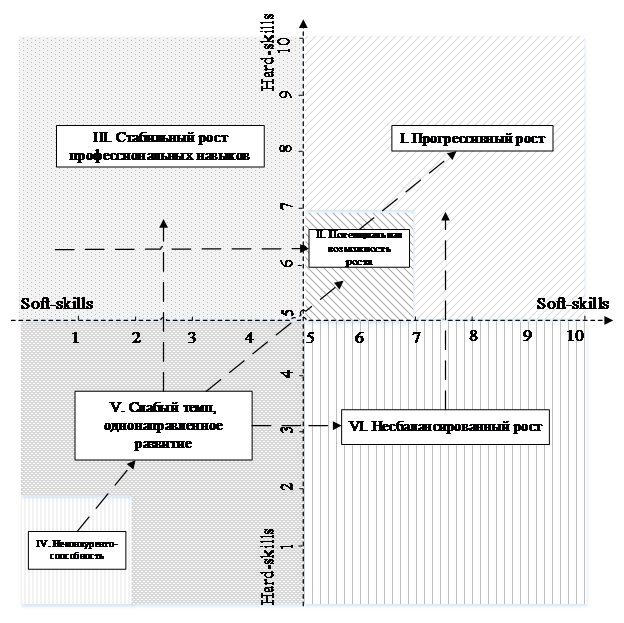

Различные варианты комбинирования soft-skills и hard-skills компетенций по уровням перспективности и привлекательности будут представлены в матрице оценки компетенций (рисунок 5). По горизонтали показаны уровни потенциала soft-skills компетенций от 1 до 10. Возрастание уровня потенциала свидетельствует о повышении потенциальных возможностей студента стать востребованным на рынке труда. По вертикали отражены уровни hard-skills компетенций студента от очень низкого до очень высокого.

Рисунок 5. Матрица оценки компетенций и разработки стратегии развития [Источник: предложено авторами]

Получив интегральную оценку V по предложенным компетенциям можно определить в какой из областей относительно выбранной оси будет располагаться результат.

Уровню сформированности и развития компетенций студента соответствует конкретная стратегия. Так, в матрице, отражающей все возможные сочетания уровней hard и soft компетенций, область I «Прогрессивный рост» характеризует высокий и наивысший потенциал компетенций студента. Благодаря очень высокому (высокому) потенциалу практико-ориентированных компетенций и очень высокому (высокому) потенциалу личностных компетенций студента есть возможность и способность трансформировать имеющиеся навыки, адаптироваться к изменениям внешней среды, участвовать в исследованиях и разработках при высокотехнологичном предприятии и быть востребованным на рынке труда. В данном случае студенту необходимо практиковать свои навыки путём самоконтроля, самоорганизации, больше коммуницировать со специалистами, обладающими большим опытом работы в области инженерии, заниматься развитием эмоционального интеллекта.

Область II «Потенциальная возможность роста» характеризует средний уровень по всем составляющим потенциала компетенций студента и говорит о том, что существует потенциал развития у студента, нужно развивать и усиливать компетенции по всем направлениям.

Движение в направлении повышения уровня hard компетенций у студента является положительной тенденцией развития, так как навыки soft-skills легче развить, нежели hard-skills. Студент, находящийся в области III «Стабильный рост профессиональных навыков» соответствует высокому и очень высокому уровню квалификации и компетентности, однако необходимо приложить большие усилия по развитию soft-skills, чтобы перейти в область I и II.

Нахождение студента в области IV «Неконкурентоспособность» предполагает выбор стратегии по усилению навыков soft-skills и hard-skills, это самая опасная область для будущего специалиста, работа по приобретению всех необходимых компетенций требует серьёзных временных затрат.

Область V «Слабый темп, однонаправленное развитие» не такая критичная, по сравнению с IV, необходимо выявлять уязвимые стороны и прорабатывать их, а также ускорять темп наращивания конкурентных компетенций.

Область VI «Несбалансированный рост» показывает противоположную ситуацию – высокий и очень высокий потенциал soft-skills и средние экспертные значения по оценке hard - компетенций, что требует развития у студента навыков технической, научной, профессиональной, управленческой и исследовательской направленности. Результатом должно быть выравнивание уровня всех компетенций, составляющих востребованного специалиста.

Данный анализ помогает статистически понять вузам ключевые недостатки в программах обучения и организовать масштабную трансформацию по улучшению учебной среды в рамках взаимодействия с высокотехнологичными предприятиями, а также проанализировать каждому студенту свой уровень компетенций.

Заключение

В рамках данной статьи были показаны основные проблемы высшего образования и предложен механизм оценки ключевых компетенций студентов инженерных вузов и способ выявления узких мест, которые должны быть положены в основу решения текущих проблем. В настоящее время перед ведущими российскими техническими университетами стоит главная задача - подготовка высококвалифицированных инженеров путём интеграции вузов с промышленными предприятиями для максимально возможного удовлетворения потребностей рынка труда, а также усиления потенциала страны в целом.

References:

Informatsionnoe obshchestvo v Rossiyskoy Federatsii 2020 [Information Society in the Russian Federation 2020] (2020). M.: NIU VShE. (in Russian).

Tendentsii razvitiya informatsionnogo obshchestva v Rossiyskoy Federatsii 2020 [Trends in the development of the information society in the Russian Federation 2020] (2020). M.: NIU VShE. (in Russian).

Abramov E.G. (2010). Otsenka i upravlenie formirovaniem intellektualnyh aktivov naukoemkikh organizatsiy [Valuation and management of intellectual assets of knowledge-intensive organisations] Moscow: Kreativnaya ekonomika. (in Russian).

Abramov E.G., Avdonin B.N., Batkovskiy A.M., Batkovskiy M.A. (2010). Diagnostika i monitoring ekonomicheskoy ustoychivosti predpriyatiy radioelektronnogo kompleksa s uchetom otsenki ikh innovatsionnogo potentsiala [Diagnostics and monitoring of the economic sustainability of radio-electronic enterprises, taking into account the assessment of their innovation potential]. Elektronnaya promyshlennost. (3). 51-71. (in Russian).

Baeva O.N., Kazarina L.A., Baganov V.Yu. (2022). Distsiplina «Upravlenie kareroy» v programmakh magistratury: zachem i chemu uchit (k voprosu o formirovanii universalnyh kompetentsiy) [The discipline “Career Management” in master's programs: why and what to teach (concerning the formation of universal competencies)]. Russian Journal of Labour Economics. 9 (5). 983-1004. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.5.114778.

Bura L.V. (2020). Formirovanie professionalnoy identichnosti obuchayushchikhsya bakalavriata [Formation of professional identity of undergraduate students]. Gumanitarnye nauki (g.Yalta). (3(51)). 41-48. (in Russian).

Dudin M.N., Bryntsev A.N., Usmanov D.I. (2021). Primenenie proektnogo menedzhmenta v protsesse realizatsii institutsionalnogo perekhoda Rossii k tsifrovoy ekonomike [Application of project management in the process of implementing russia's institutional transition to the digital economy]. Problemy rynochnoy ekonomiki. (1). 62-85. (in Russian). doi: 10.33051/2500-2325-2021-1-62-85.

Dzhaneryan S.T. (2005). Professionalnaya Yakontseptsiya: sistemnyy podkhod [Professional self-conception: a systems approach] Rostov n/D. (in Russian).

Erikson E.H. (1956). The concept of ego identity Amer. Psychoanal. Assn. (4). 56-121.

Ermolaeva E.P. (2001). Professionalnaya identichnost i marginalizm: kontseptsiya i realnost [Professional marginalism: conception and reality]. Psychological journal. 22 (4). 51-59. (in Russian).

Gorelov N.A., Abramov E.G. (2022). Ot redaktsii: Trud v kontekste importozameshcheniya [From the editor: Labour in the context of import substitution]. Russian Journal of Labour Economics. 9 (7). 1111-1114. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.7.115061.

Karandasheva A.V. (2022). Sovershenstvovanie kompetentsiy sotrudnikov: neobkhodimoe uslovie i etap tsifrovoy transformatsii organizatsii [Improving the employeeʼs competencies: a necessary condition and stage of the companyʼs digital transformation]. High-tech Enterprises Economy. 3 (1). 47-58. (in Russian). doi: 10.18334/evp.3.1.113873.

Kim I.N. (2018). Formirovanie bazovyh sostavlyayushchikh professionalnoy kompetentnosti prepodavatelya vuza [Forming the basic components of a university teacher's professional competence]. Power. 1-16. (in Russian).

Kon I.S. (1984). V poiskakh sebya [In search of yourself] M.: Politizdat. (in Russian).

Krichevskiy M.L., Martynova Yu.A. (2021). Formirovanie prognoznyh otsenok raskhodov na obrazovanie v Rossii [Forecast estimates of education expenditures in Russia]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (4). 1643-1658. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.4.113852.

Molchanov I.N. (2022). Obrazovanie i nauka: tendentsii razvitiya kadrovogo potentsiala [Education and science: trends in the development of human resources]. Leadership and Management. 9 (3). 691-708. (in Russian). doi: 10.18334/lim.9.3.114932.

Orlov A.B. (1995). Lichnost i sushchnost: vneshnee i vnutrennee Ya cheloveka [Identity and essence: the outer and inner self]. Voprosy Psychologii (Issues of Psychology). (2). 5-19. (in Russian).

Pavlovskaya K.A. (2022). Ispolzovanie informatsionno-kommunikatsionnyh tekhnologiy v obrazovatelnom protsesse tekhnicheskogo vuza [ICT in the educational process of technical university] The engineer of the present and the future: the practice and prospects of partnership in higher technical education. 163-166. (in Russian).

Ryabchikova N.N. (2022). Vysshee agrarnoe obrazovanie i nauka v sisteme klasterno-setevogo upravleniya ekonomikoy Rossii [Higher agricultural education and science in the system of cluster-network management of the Russian economy]. Food Policy and Security. 9 (1). 121-140. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.9.1.113882.

Simarova I.S., Alekseevicheva Yu.V., Zhigin D.V. (2022). Tsifrovye kompetentsii: ponyatie, vidy, otsenka i razvitie [Digital competencies: concept, types, assessment and development]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (2). 935-948. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.2.114823.

Uilber K. (1998). Nikakikh granits [No boundaries] M.: Izd. Transpersonalnogo instituta. (in Russian).

Utyaganova D.M., Abramov E.G. (2021). Kakie kachestva neobkhodimy studentam dlya uspeshnogo trudoustroystva: pozitsiya rabotodateley v 2021 g [What competencies students need for successful employment: the employers' position in 2021]. Russian Journal of Labour Economics. 8 (12). 1485-1500. (in Russian). doi: 10.18334/et.8.12.114133.

Vasina V.N., Chernenko I.M. (2021). Tsifrovoy chelovecheskiy kapital na rossiyskom rynke truda: rol interneta i kompyuternyh kompetentsiy v formirovanii zarabotnoy platy [Digital human capital in the Russian labour market: the role of the Internet and computer skills in the formation of wages]. Russian Journal of Labour Economics. 8 (12). 1427-1444. (in Russian). doi: 10.18334/et.8.12.113908.

Страница обновлена: 26.05.2025 в 14:40:23

Russia

Russia