Approaches to building the science and technology sector in Russia

Frantseva M.V.1

1 Министерство науки и высшего образования РФ

Download PDF | Downloads: 40 | Citations: 2

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 1 (January-March 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=52456637

Cited: 2 by 07.12.2023

Abstract:

The sanctions imposed on the Russian Federation by foreign states limit the possibilities for its development, force it to quickly formulate and implement a special path built on a unique combination of national values and an effective science and technology sector. The author analyzes the possibilities of building a unique science and technology sector in the country. A review of theoretical approaches to this issue is given. The main types of science and technology activities are highlighted. The structural and functional capabilities for its development are studied. Basic methodological provisions that ensure the formation of a science and technology sector are proposed. A model of this complex to implement its priorities in science and technology development are formulated.

Keywords: science and technology progress, science and technology sector, organizational approach, structural and functional approach

JEL-classification: I23, I26, I28, O31, O33

Введение

В условиях развернутой глобальной технологической гонки по созданию новых технологий, производству высокотехнологичной продукции, с одной стороны, негативному санкционному давлению на экспортно ориентированные отрасли экономики России с другой, технологическое лидерство становится не только определяющим фактором экономической независимости и глобальной конкурентоспособности страны, но и основой ее национальной безопасности.

Существующая системная детерминанта осложнения научно-технологического развития страны прежде всего проявляется в политическом давлении на сектор исследований и разработок со стороны иностранных государств. Санкционные ограничения коснулись доступа к зарубежному оборудованию, материалам, программному обеспечению, базам данных, что привело к трудностям выстраивания международной кооперации ученых, профессиональных сообществ, а также блокированию производственно-технологических кооперационных цепочек. Подавляя инновационную и инвестиционную активность субъектов научно-технологического развития, санкции оказывают непосредственное негативное влияние прежде всего на диффузию инноваций.

Однако именно обеспечение диффузии инноваций при ориентации государства в практике управления институциональной средой на осуществление непрерывного инновационного процесса, обновление технологической базы, а также активное наращивание человеческого потенциала является ключевым условием научно-технологического развития.

Существующая геополитическая турбулентность может вызывать как новые для России риски, связанные с уменьшением эффективности научной и технологической деятельности, так и наоборот, – формировать векторы трансформации и ускорения научно-технологического развития страны.

В этой связи на фоне происходящей фундаментальной перестройки глобальных процессов генерации, распространения и использования инноваций, задача ускоренного научно-технологического развития не может быть решена без структурной сборки его институциональной и организационной основы. Такой основой может выступить научно-технологический комплекс.

Цель работы – провести анализ возможностей управления научно-технологическим комплексом в России на базе структурно-функционального и организационного подходов, определить условия, которые будут способствовать его развитию в нашей стране.

Научную новизну исследования составляет уточнение понятия «научно-технологический комплекс», а также сформулированные основы конфигурации структурных элементов научно-технологического комплекса, которые могут быть применены для построения инновационных систем в Российской Федерации.

Научно-технологический комплекс: теоретические аспекты управления.

В целях изучения научно-технологического комплекса как инструмента научно-технологического развития в рамках настоящей статьи необходимо понятийное уточнение.

Проанализировав существующие определения термина «научно-технологический комплекс», Е.В. Семенов подчеркивает их неоднозначность и неопределенность, что делает данный термин фактически непригодным к использованию в документах государственного планирования [1, c. 7–32].

В основе определения термина «научно-технологический комплекс», по мнению Е.В. Семенова, должен быть организационный подход, при котором научно-технологический комплекс представляется совокупностью взаимосвязанных организаций и других субъектов, осуществляющих свою деятельность в рамках цепочки создания инноваций, важных для развития общества, начиная от стадии фундаментальных исследований и технологических разработок и завершая внедрением в практическое использование [2, c. 93].

Исходя из этой логики авторы статьи «Научно-технологический комплекс России: понятийный аппарат и основы организации» заостряют внимание на возможностях государственного планирования и управления в стратегической перспективе. С их точки зрения должно быть сформировано целевое видение приоритетных направлений развития научно-технологического комплекса, вокруг которых должна быть организована соответствующая деятельность заинтересованных субъектов [3, c. 49–58].

Развивая мысль авторов в рамках данной работы, считаем возможным предложить собственное определение понятия. Научно-технологический комплекс – это инструмент государственного управления научно-технологическим развитием, представляющий собой систему осуществления научно-технологической деятельности полного инновационного цикла в соответствии с приоритетами научно-технологического развития, включающую в себя ее субъекты, формы их кооперации, а также необходимую институциональную среду.

Предложенное определение формулирует основную сущностную цель научно-технологического комплекса и суть государственной научно-технической политики: осуществление научно-технологической деятельности полного инновационного цикла, которая соответствует приоритетам развития страны в соответствии с целевым видением, зафиксированном в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации [4].

В настоящее время в условиях необходимости быстрой мобилизации и концентрации финансовых и кадровых ресурсов для создания отечественных технологий, задача жесткой приоритизации научно-технической и инновационной политики, а также ее увязки с другими политическими задачами поставлена крайне остро. Именно такой подход имеет потенциал сформировать основы новой индустриализации страны, в ходе которой будет ликвидировано технологическое отставание основных отраслей и созданы новые инновационные направления роста.

С.Ю. Глазьев отмечает, что правильный выбор приоритетов развития способен обеспечить кардинальное повышение конкурентоспособности экономики для совершения скачка из технологической отсталости на передовую экономического развития [5, c. 467].

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в современном мире связаны, в первую очередь, с междисциплинарными исследованиями и разработками, которые способны внести максимальный вклад в ускорение экономического роста, обеспечение безопасности населения и повышения конкурентоспособности страны за счет развития технологической базы экономики и наукоемких производств. Приоритетные направления формируются для достижения национальных целей и обеспечиваются через освоение ключевых (критических) технологий, которые, в свою очередь, выступают целевым ориентиром освоения технологического уклада, развития отраслей экономики [4].

Исходя из акцента на междисциплинарных и межотраслевых исследованиях возникает задача развития интеграции между субъектами, организациями, исследовательскими центрами и отдельными научными группами и учеными. Их деятельность, в свою очередь, должна быть сфокусирована на развитии комплекса межотраслевых (междисциплинарных) критических технологий, которые, могут находить применение в различных областях общественной жизни и совокупно вносить значимый вклад в реализацию приоритетных направлений развития науки, технологий.

Приоритетные и критические технологии, направленные на преодоление определенных вызовов, имеют научную основу и базируются на современной теории технологического развития, формируются исходя из национальных интересов и актуальных проблем социально-экономического развития с учетом мировых тенденций научно-технологического развития.

Структурно-функциональный подход к формированию научно-технологической деятельности.

Научно-технологический комплекс фактически воплощает в себе условия для осуществления научно-технологической деятельности.

Рассмотрим нормативное закрепление основных положений развития научно-технологической деятельности в нашей стране, которое формирует определенную структуру институтов, ее регламентирующих. Базовым является Федеральный закон от 23.08.1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», согласно которому «научно-технологическая деятельность – деятельность (включая научную, образовательную, конструкторско-технологическую, испытательную, информационную, инжиниринговую, консалтинговую), направленная на создание, коммерциализацию, распространение и использование инновационных технологий, обеспечивающая производство на их основе высокотехнологичной продукции (услуг), а также на создание научной и технологической инфраструктуры и обеспечение ее деятельности» [6].

На основе анализа, проведенного авторами исследования «Научно-технологический комплекс России: понятийный аппарат и основы организации» [3, c. 49–58], а также рекомендаций ЮНЕСКО [7, c. 2], выделим основные виды научно-технологической деятельности:

1. Исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития от фундаментальных и прикладных квалифицированных исследований до опытно-конструкторских разработок, включая испытания на опытном производстве.

2. Деятельность научной и технологической инфраструктуры: крупные уникальные установки, центры коллективного пользования, испытательные стенды и др. инфраструктурные объекты, обеспечивающие проведение прорывных исследований; научно-технические услуги, облегчающие реализацию исследований; услуги по сбору и обработке научно-технической информации, которая обосновывает и развивает результаты исследований ученых; патентно-лицензионная деятельность, необходимая для закрепления результатов исследований в нормативном виде; инженерно-консультационные услуги; программное обеспечение, необходимое для проведения исследований, сбора и анализа данных; коммерциализация и трансфер технологий; инжиниринговые услуги.

3. Подготовка кадров (научно-технологическое образование научных работников и специалистов): высшее образование, аспирантура, курсы дополнительного профессионального образования, уникальные образовательные сессии в рамках научных конференций и др.

4. Деятельность по сбору, обработке и распространению научной информации, проверке, стандартизации и образованию.

С учетом выделенных видов и специфики научно-технологической деятельности предлагаем классификацию субъектов научно-технологического комплекса:

1. Институциональные, которые осуществляют научные исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития. К ним относятся научно-исследовательские организации, R&D-подразделения (Research & Developmet / исследования и разработки) предприятий, малые инновационные предприятия и иные наукоемкие организации.

2. Способствующие:

- субъекты управления научно-технологическим развитием;

- инфраструктура поддержки и развития инноваций, включающая как субъектов, отвечающих за коммерциализацию и внедрение разработок в реальный сектор экономики, так и информационные системы и базы данных научно-технической информации;

- система подготовки и повышения квалификации научных кадров, а также персонала, который обеспечивает научно-исследовательскую деятельность.

Формы кооперации и интеграции субъектов научно-технологического комплекса создают его структурную основу для реализации конкретных приоритетных задач и могут быть как отраслевыми, так и технологически сквозными, решая проблемы нескольких приоритетных направлений.

При этом внутри научно-технологического комплекса формируются целевые подсистемы по решению задач отдельных приоритетных направлений. Такие подсистемы осуществляют необходимую научно-технологическую деятельность полного инновационного цикла.

Институциональную среду обеспечения научно-технологической деятельности формирует нормативно-правовая база управления и финансирования научно-технологического развития.

Организационный подход к сборке научно-технологического комплекса.

Рассмотрим возможную конфигурацию структурных элементов научно-технологического комплекса на уровне страны.

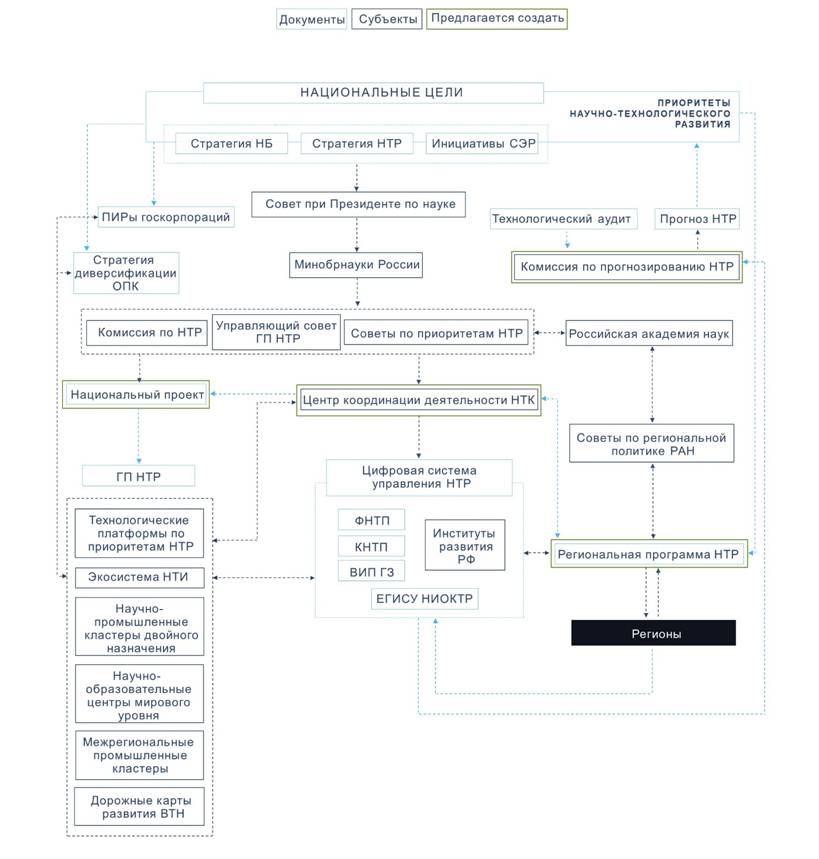

Используемые сокращения:

НТР – научно-технологическое развитие

НТК – научно-технологический комплекс

Национальные цели – национальные цели Российской Федерации [8]

Стратегия НБ – Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [9]

Стратегия НТР – Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации [4]

Инициативы СЭР – Инициативы социально-экономического развития [10]

Стратегия диверсификации ОПК – стратегия страны в области диверсификации оборонно-промышленного комплекса

Комиссия по НТР – Комиссия по научно-технологическому развитию Российской Федерации [11]

ПИРы – программы инновационного развития

ГП НТР – государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» [12]

НТИ – Национальная технологическая инициатива

ФНТП – Федеральные научно-технические программы [4]

КНТП – Комплексные научно-технические программы и проекты полного инновационного цикла [4]

ВИП ГЗ – Важнейшие инновационные проекты государственного значения [4]

ЕГИСУ НИОКТР – Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ [13]

Дорожные карты развития ВТН – дорожные карты развития высокотехнологичных направлений [14]

Рис. 1. Возможная модель научно-технологического комплекса, выстроенного в соответствии с приоритетами научно-технологического развития страны

Источник: авторская работа

Ключевой гипотезой при разработке данной модели является тезис, что для эффективной реализации приоритетов научно-технологического развития в России уже созданы основные необходимые элементы; результативность модели достигается за счет организации структуры взаимодействия элементов. Однако, в целях выстраивания отрасли непрерывного производства инноваций необходима корректировка, дополнение, а в некоторых случаях пересмотр основ ряда существующих в стране документов государственного регулирования и стратегического планирования, большинство из которых в настоящее время не рассматривает технологическое развитие системно в соответствии с STI-подходом (использование науки, технологий и инноваций «science», «technology», «innovation» как средства обеспечения устойчивого развития общества), а сосредоточено на конкретных исследованиях и разработках, которые не всегда соотносятся с концепцией «больших вызовов».

Предлагаемый подход базируется на следующих базовых методологических положениях:

1. Приоритеты научно-технологического развития должны определяться методом прогнозирования на основе постоянного мониторинга научно-технической сферы с учетом тенденций научно-технологического развития, результатов технологического аудита, и быть ориентированными на освоение перспективного технологического уклада. Прогнозирование может осуществляться специально созданным экспертно-аналитическим органом – комиссией по прогнозированию научно-технологического развития.

2. Приоритеты научно-технологического развития должны выступать основой целеполагания при стратегическом планировании как на уровне государства и регионов, так и на уровне стратегий и программ инновационного развития государственных корпораций, компаний, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса в целях их диверсификации и наращивания гражданских компетенций.

3. Необходимо закрепление единого перечня приоритетов научно-технологического развития. К сожалению, до сих пор существует методологический разрыв, который заключается в важности концентрации кадровых, инфраструктурных, финансовых и других ресурсов прежде всего на разработке решений, отвечающих «большим вызовам» и приоритетам научно-технологического развития, но, при этом, в нормативных документах страны приоритеты фактически задвоены и действуют в рамках сразу двух параллельно существующих указов Президента Российской Федерации: от 1 декабря 2016 года № 642 [4] и от 7 июля 2011 г. № 899 [15]. При этом правила формирования, корректировки и реализации приоритетных направлений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 340 [16], фактически устарели и не могут без существенной доработки применяться для корректировки действующих приоритетов.

4. Необходимым представляется и расширение приоритетов научно-технологического развития вызовами, имеющими меньший масштаб, но обладающими высокой объективной значимостью: поддерживающими, поисковыми, фоновыми исследованиями. Необходима также концентрация усилий на решении проблем отставания в сфере развития качества жизни, реальной демотивации экономических агентов, технико-экономической деградации и др. [17, c. 117–134].

5. Управление научно-технологическим развитием в регионах должно строиться на основе региональной программы такого развития. Методология разработки программы должна учитывать задачи федеральных стратегических документов и опираться на накопленные научно-образовательные и производственные компетенции регионов, а также вектор планируемого будущего научно-технологического развития.

6. Структурную основу научно-технологического комплекса должны составлять системы кооперации и интеграции его субъектов. Такими системами могут выступать существующие, но переосмысленные под задачи научно-технологического комплекса и приоритетов научно-технологического развития технологические платформы, экосистема Национальной технологической инициативы, научно-промышленные кластеры двойного назначения, межрегиональные и региональные промышленные кластеры, научно-образовательные центры мирового уровня и др.

7. На базе Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации, Российской академии наук, Советов по приоритетам научно-технологического развития, Управляющего совета государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», Совета по региональной политике Российской академии наук должен быть создан центр координации деятельности научно-технологического комплекса.

8. Ресурсное обеспечение научно-технологического комплекса необходимо объединить в отдельном национальном проекте с реализацией отдельных приоритетных направлений научно-технологического развития в формате федеральных проектов, включенных в национальный проект. В национальный проект должны войти все задачи по обеспечению полного инновационного цикла, связанные как с сектором исследований и разработок, так и дальнейшего промышленного освоения на базе крупного, малого и среднего наукоемкого бизнеса. В связи с чем финансирование целей национального проекта должно быть обеспечено за счет профильной государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» [12], а также отраслевых государственных программ.

Сформированный на государственном уровне научно-технологический комплекс должен обеспечить переход экономики на инновационный путь, который невозможен без внедрения необходимых условий его функционирования:

1. Обеспечение достаточности текущих и потенциальных научно-исследовательских, образовательных и производственных мощностей.

2. Формирование реальных конкурентных преимуществ научно-технологического комплекса на существующих и прогнозируемых рынках сбыта.

3. Наличие механизмов обеспечения приоритетного финансирования проектов научно-технологического комплекса, баланса бюджетного и внебюджетного финансирования.

4. Дополнение существующих механизмов реализации приоритетов Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации целевыми комплексными научно-техническими программами и проектами полного инновационного цикла (КНТП), федеральными научно-техническими программами (ФНТП), важнейшими инновационными проектами государственного значения (ВИП ГЗ), которые имеют важнейшее значение для научно-технологического комплекса.

5. Фокусировка ресурсов институтов развития Российской Федерации на поддержке проектов, соответствующих приоритетам научно-технологического развития.

Заключение

Обобщая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что механизмом формирования новой системы экономики и обеспечения ее воспроизводства и смены технологических укладов становится научно-технологический комплекс.

Научно-технологический комплекс при этом рассматривается в расширенном понимании и включает в себя всех субъектов, осуществляющих научно-технологическую деятельность, институциональную среду ее обеспечения, а также формы кооперации субъектов, возникающие в процессе такой деятельности.

При этом научно-технологический комплекс – это прежде всего система, при анализе которой важно рассматривать эффективность отдельных субъектов, а также количество и качество кооперационных связей, способствующих условий экономического стимулирования в рамках целей приоритетных направлений научно-технологического развития.

Дополнительно, в свете реализации задачи изменения модели национальной экономики с экспортно-сырьевой к широко диверсифицированной, особенно остро стоит задача построения стандартизированной системы оценки эффективности деятельности субъектов научно-технологического комплекса, которая будет способна измерять текущее положение, а также экономические и социальные эффекты предпринимаемых мер поддержки. При этом такая система показателей должна учитывать отложенный и диффузный характер социально-экономических эффектов от внедрения результатов научно-технологической деятельности.

Предложенные подходы, отражение и анализ рассмотренных вопросов могут выступить методологической основой разработки стратегических документов в области научно-технологического развития, а также построении целого комплекса инновационных систем в нашей стране.

References:

Belyakov G.P., Ryzhaya A.A., Belyakov S.A. (2020). Nauchno-tekhnologicheskiy kompleks Rossii: ponyatiynyy apparat i osnovy organizatsii [Russian scientific and technological complex: organization basics and conceptual framework]. Fundamental research. (11). 49-58. (in Russian).

Bronitskiy T.L., Vishnevskiy K.O. (2022). Razvitie otdelnyh vysokotekhnologichnyh napravleniy / Belaya kniga [Development of selected high-tech areas. White Paper]. Natsionalnyy issledovatelskiy universitet «Vysshaya shkola ekonomiki». (in Russian).

Glazev S.Yu. (2018). Ryvok v budushchee. Rossiya v novyh tekhnologicheskom i mirokhozyaystvennom ukladakh [Leap into the Future. Russia in the New Technological and World Economic Patterns] (in Russian).

Nikonova A.A. (2019). Sistemnyy analiz strategii nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya Rossii [Sistemic requirements and their implementation in the science and technological strategy in Russia]. Economics of Contemporary Russia. (1(84)). 117-134. (in Russian).

Semenov E.V. (2013). Nauchno-tekhnologicheskaya sfera: sposoby predstavleniya obekta [Scientific and technological sphere: ways of representation of object]. Nauka. Innovatsii, Obrazovanie. (14). 82-98. (in Russian).

Semenov E.V. (2013). Opyty s ruchnym upravleniem nauchno-tekhnologicheskim kompleksom [Experiments with manual control of the science and technology complex]. Upravlenie naukoy i naukometriya. (13). (in Russian).

Страница обновлена: 29.04.2025 в 15:51:31