Demographic and personnel aspects of rural development in the Siberian Federal District

Leushkina V.V.1![]()

1 Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, Russia

Download PDF | Downloads: 10 | Citations: 4

Journal paper

Russian Journal of Labour Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 9, Number 10 (October 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49850139

Cited: 4 by 30.01.2024

Abstract:

In Russian practice, it is not always possible to achieve a balance between short-term economic goals related to agricultural production and long-term interests of demographic and personnel development of rural areas, especially in remote areas of the country. The problem of demographic aging and the demographic burden of the village leads to threats of its disappearance as the main element of the socio-cultural and economic heritage of the country.

The article deals with the personnel and demographic problem of rural development in the Siberian Federal District. The results of an analytical assessment of personnel and demographic indicators, the development of non-urban areas of the Siberian Federal District are presented; the role of rural youth in the development of rural areas is noted.

Within the framework of the study, the authors used methods of statistical and comparative analysis, logical reasoning. Statistical data, regulatory legal acts, research of domestic scientists were used as the information base. The results of the study are aimed at the executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation to improve their activities in the development of the Decree on the National Development Goals of Russia and the Strategy for Sustainable Development of Rural Areas of the Russian Federation.

Keywords: rural territories, development, rural youth, demographic aging, demographic burden, unemployment, human resources, Siberian Federal District

JEL-classification: J11, J24, J64

Введение. В настоящее время в условиях действующих санкций в направлении Российской Федерации и развернувшихся военных действий первоочередной задачей России стал переход на устойчивое развитие и обеспечение продовольственной безопасности населения, что предполагает наступление эры расцвета российских деревень, стратегической целью которой является сохранность и увеличение доли сельского населения в общей численности населения России. Сохранность сельского населения, удержание и привлечение молодых квалифицированных кадров на село до сих пор носит проблемный характер и не решается в реальной жизни, хотя Правительством РФ разработаны правовые документы, в рамках которых лежит сохранение социального и экономического потенциала сельских территорий, выполнение общенациональных функций, поддержание социального контроля и освоенности сельских территорий, особенно на отдаленных территориях с тяжелыми климатическими условиями [20, 22, 24], каковой и является Сибирь.

В трудах отечественных ученых проблема развития села освещена с разных точек зрения и остается актуальной, поскольку не сформировано единого мнения и не выработан четкий механизм реализации устойчивого развития сельских территорий.

Проведенный анализ научных взглядов на понятие «развитие сельских территорий» выявил, что наибольшая часть ученых видят решение проблемы устойчивого развития негородских территорий на основе мероприятий демографического характера, кадровых возможностей и повышения уровня жизни сельского населения.

Так, Мартынов К.П., Вартанова М.Л., Безвербный В.А., Косенчук О.В., оценивая многофункциональность сельских территорий, отмечают, что сельское население является важнейшей составляющей демографической ситуации в стране и градообразующей базой для городских поселений, указывая на то, что в рамках этого главной задачей государства является решение проблем социально-демографической ситуации сельских территорий и повышение уровня и качества жизни сельского населения, ведь именно они выполняют важнейшую экологическую и рекреационную функцию. В настоящее время использование рекреационных ресурсов позволит сельскому населению завоевать сферы занятости, такие как агротуризм, санаторно-курортный отдых [2, 3, 9, 12, 18] (Vartanova, Bezverbnyy, 2019; Kosenchuk, 2020; Martynov, 2014; Pogrebtsova, 2022).

Баландин Д.А. и Федосеева С.С. в своих работах указывают на отставание показателей экономической безопасности сельских территорий через диспропорции пространственного развития и второстепенность сельских территорий для регионального управления, основными причинами которых является отсутствие соответствующих компетенций у профильных органов управления, нестабильность кадров, комплекс управленческих просчетов, наблюдаемых на протяжении многих лет [1] (Balandin, Fedoseeva, 2022).

Хандажапова Л.М., Лубсанова Н.Б. на основе социологических опросов выделили основные проблемы сельских территорий, которые носят социально-демографическую составляющую и включают в себя: безработицу, низкий уровень доходов, распространение алкоголизма, низкое качество медицинского обслуживания, загрязненность окружающей среды, организацию досуга, проблемы землепользования [26] (Khandazhapova, Lubsanova, 2015). В свою очередь, исследования Нестеровой А.М. указывают на развитие сельских территорий при условии существования эффективной доминирующей отрасли, которая являлась бы залогом устойчивости экономики всего региона [14] (Nesterova, 2012).

В исследованиях Ярковой Т.М. проблемы социально-экономического развития сельских территорий формируют низкий интерес общества и бизнеса к их стабилизации и развитию. Ученая указывает на доминирующее значение экономического развития сельских территорий над социальным [28] (Yarkova, 2022). В исследованиях Олесиюк О.С. и Светлакова А.Г. продемонстрирована связь между социально-демографическими и экономическими показателями развития негородских территорий и явными ключевыми проблемами формирования демографических ресурсов устойчивого развития сельских территорий [15] (Olesiyuk, Svetlakov, 2021).

По мнению Костяева А.И., Стукача В.Ф., Кондратьевой О.В., многофункциональность предполагает в целом изменение характера сельских территорий [8, 10, 23] (Kondrateva, Alekberov, 2017; Boytsov, Vinnitskiy, Zhukovskiy, Kostyaev, 2012; Stukach, Zinich, Astashova, Leushkina, Novikov, Kondrateva, 2017). Так, Е.В. Жирнель и Л.М. Кулакова развитие негородских территорий видят через модернизацию их экономики [4] (Zhirnel, Kulakova, 2015), а Калягина Л.В. в своей работе рассматривает направления диверсификации сельской экономики через развитие рекреационных услуг сельской местности Сибирского федерального округа (СФО) [5] (Kalyagina, 2017).

Анализируя работы отечественных ученых, можно сделать вывод, что распространенной точкой зрения в решении проблемы устойчивого развития сельских регионов является совершенствование в первую очередь демографического развития и кадрового потенциала территории, инфраструктуры села на примерах конкретных регионов.

Цель исследования: провести эмпирический анализ демографической и кадровой ситуации сельских территорий в Сибирском федеральном округе и определить уровень ее влияния на развитие села.

Авторская гипотеза. Демографическое старение и развитие кадрового потенциала сельских территорий СФО приводит к спаду социальной инфраструктуры села и его экономического развития.

Исследования развития сельских территорий Сибирского федерального округа основывались на данных выборочного наблюдения демографической и кадровой составляющей, проведенного Федеральной службой государственной статистики.

Методологический подход к исследованию кадровой и демографической составляющей Сибирского федерального округа был основан на принципах причинности и детерминизма, основанных на методах статистического анализа, сравнения и обобщения полученных результатов.

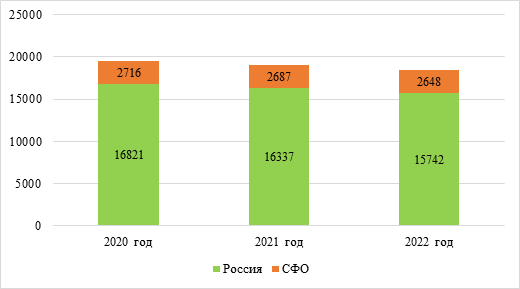

Демографическая составляющая сельских территорий России носит плачевный характер, так, специалисты Центра экономических и политических реформ прогнозируют, что к 2033–2036 гг. произойдет чуть ли не полное вымирание российских деревень [19], ведь уже средняя плотность сельского населения составляет 2 человека на квадратный километр [17]. В 2020 году на территории Российской Федерации существовало 156 324 населенных пунктов, из которых на долю сельских приходилось 98,5% [6]. По сведениям Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО), в 2021 году по сравнению с 2020 годом количество сельских поселений в России снизилось на 484. В СФО спад за один год количества сельских поселений (в 2021 году) составил 1,07% с превалирующим количеством в Краснодарском крае (25 сельских поселений) и по одному населенному пункту в Республике Хакасия и Омской области, двух населенных пунктов не стало в Новосибирской области. В 2022 году по сравнению с 2021 годом интенсивное исчезновение сельских поселений (75%) отмечается в Кемеровской области и в Алтайском крае – 1,4, в среднем по Сибирскому федеральному округу – на 2,5% (рис. 1).

Рисунок 1. Число сельских поселений в Российской Федерации и СФО по состоянию на 1 января текущего года

Источник: составлено авторами на основе результатов Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований URL: https://oktmorus.ru/ (дата обращения: 13.08.2022) [6].

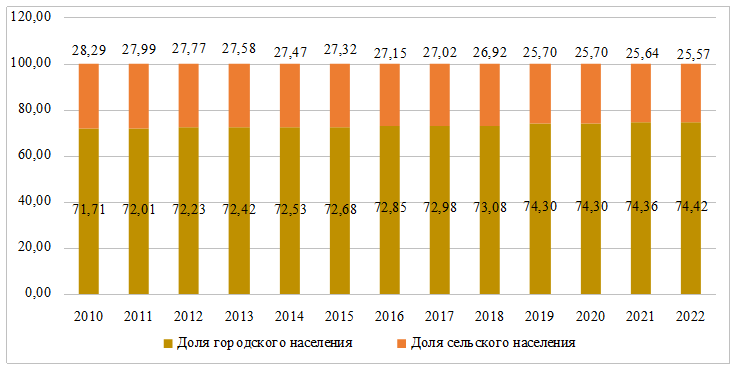

Западно-Сибирский экономический район является третьим по площади и четвертым по численности населения, так, в 2020 г. количество проживающих в сельской местности составляло 12 634 512 человек, что составляет 25,7% от общей доли населения [13], к 2022 году значение данного показателя составило уже 25,57% (рис. 2).

За последние десять лет в Сибирском федеральном округе отмечается ежегодное сокращение общей численности населения. За период с 2010 г. по 2022 г. доля сельского населения уменьшилась на 2,72 п.п. с увеличением количества городского населения на 2,71 п.п., что указывает на повышающий миграционный отток сельского населения на территории городов (рис. 2).

Рисунок 2. Доля городского и сельского населения, проживающего в Сибирском федеральном округе, %

Источник: составлено авторами на основе результатов Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) «Население федеральных округов России 2021: численность, статистика» – URL: http://www.statdata.ru/naselenie-federalnyh-okrugov-rossii (дата обращения: 13.03.2022) [13], «Численность постоянного населения по возрасту на 1 января, человек» – URL: https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd_internal/DBInet.cgi?pl=2409019 (дата обращения: 13.03.2022) [27].

Основной социальной группой эффективного развития села является трудоспособная молодежь, которая формирует трудовой потенциал деревни [11] (Leushkina, Zinich, 2022). В России сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории молодежь – это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно [25].

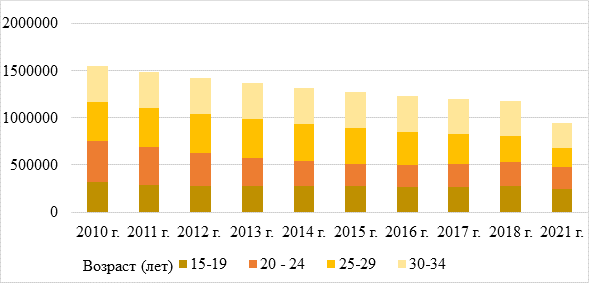

Оценка результатов Федеральной службы государственной статистики с 2010 года по 2021 год указывает на постоянный ежегодный спад численности молодого сельского населения Сибирского федерального округа (рис. 3). Так, к 2021 году по сравнению с 2010 годом доля сельской молодежи СФО в возрасте от 15 до 19 лет сократилась на 21,2%, 20–24 лет – на 48,4%, 25–29 лет – на 50,9%, 30–34 лет – 29,2% (рис. 3). Повышающие ежегодные долевые значения молодежного оттока с села связаны с низким уровнем жизни на селе и тяжелыми условиями труда.

Рисунок 3. Численность молодого сельского населения Сибирского Федерального округа по возрасту на 1 января, чел.

Источник: составлено авторами на основе результатов Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) «Население федеральных округов России 2021»: численность, статистика – URL: http://www.statdata.ru/naselenie-federalnyh-okrugov-rossii (дата обращения: 13.03.2022) [13], «Численность постоянного населения по возрасту на 1 января, человек» – URL: https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd_internal/DBInet.cgi?pl=2409019 (дата обращения: 13.03.2022) [27].

Учитывая процессы внутренней миграции молодежи (из села в город), количество молодых людей, проживающих в городе и городских поселениях, к 2036 году достигнет 77,8% [9] (Kosenchuk, 2020). Основополагающими факторами, влияющими на миграцию населения, остаются социально-экономические процессы региона.

В последнее пятилетие отмечается старение населения, особенно на сельских территориях. Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и более во всем населении превышает 7%. В настоящее время каждый седьмой россиянин – 5,5% жителей страны на начало 2020 года – находится в возрасте 65 лет и более.

Процесс демографического старения населения в гораздо большей степени характерен для женщин. В структуре населения женщины составляют около двух третей (66,6%). В возрастной группе 85 лет и более численность женщин превышает численность мужчин в 3,2 раза. Ведь на данный период времени каждый четвертый житель России (36,9 млн человек на 1 января 2021 г.) – в пенсионном возрасте. Численность детей и подростков до 16 лет на 9,5 млн человек, или на 25,7%, меньше, чем лиц старше трудоспособного возраста.

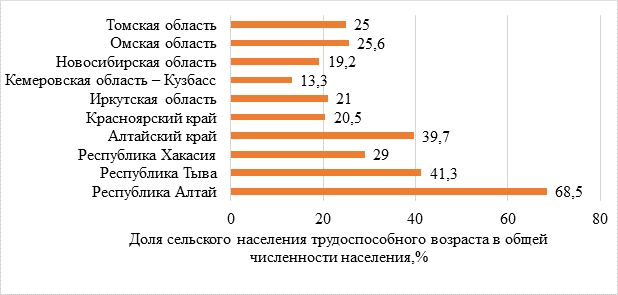

Сибирский федеральный округ по-прежнему характеризуется демографическим старением населения. Впервые численность населения старше трудоспособного возраста сравнялась с численностью детей и подростков в 2002 году. Данная проблема стала остро стоять перед Правительством РФ и до сих пор не имеет возможности устранения. В последующие годы лица старших возрастов имели численный перевес. В 2019 году в связи с изменением границ трудоспособного возраста динамика сменила направленность. Доля сельского населения в трудоспособном возрасте в среднем по СФО на 1 января 2021 года составила 23,9%, наименьшее значение данного показателя отмечается в Кемеровской области – 13,3%. Следует отметить Республику Алтай, которая превалирует по данному показателю среди всей Сибири (68,5%) (рис. 4).

Рисунок 4. Доля сельского населения трудоспособного возраста в общей численности населения СФО на 1 января 2021 г.

Источник: составлено авторами на основе результатов Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Росстат – Сибирский федеральный округ – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/511 (дата обращения: 13.03.2022) [21].

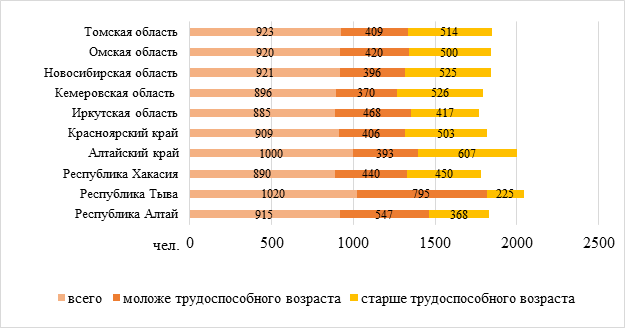

Показатель демографической нагрузки в среднем по России за 2021 год составляет 785 человек на 1000 человек населения трудоспособного возраста, в т.ч. нагрузка детьми – 334 и людьми пенсионного возраста – 451.

Рисунок 5. Демографическая нагрузка на сельское население трудоспособного возраста по СФО на 1 января 2021 г. (на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится нетрудоспособных)

Источник: составлено авторами на основе результатов Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Росстат – Сибирский федеральный округ – URL: https://rosstat.gov.ru/folder/511 (дата обращения: 13.03.2022) [21].

Демографическая нагрузка на городское население в Сибири составляет 752 человека на 1000 человек населения трудоспособного возраста, в т.ч. нагрузка детьми – 343 и людьми пенсионного возраста – 409, а в свою очередь, нагрузка на сельское трудоспособное население превышает значение данного показателя на 179 человек, нагрузка детьми – на 84 человека, людьми пенсионного возраста – на 105 чел. Так, среди СФО лидерами по демографической нагрузке на сельское население трудоспособного возраста являются Алтайский край, Республика Тыва, Томская область, Новосибирская и Омская область (рис. 5).

Неблагоприятный социально-демографический и экономический климат Сибирского федерального округа ежегодно провоцирует повышение безработицы среди населения в возрасте 15 лет и старше, которая на начало 2021 года составила 604 тыс. безработных (7,2%). Так, в апреле – июне количество безработных составило 654 тыс. чел. (+168 тыс. чел. за квартал), а по итогам года прирост составил 113 тыс. чел. В 2020 году СФО также входил в лидеры по приросту уровня безработицы.

Таблица 1

Количество безработных в Сибирском федеральном округе, тыс. чел.

|

СФО

|

2021 г.

|

2020 г.

|

2019 г.

|

|

Республика Алтай

|

11,6

|

13,8

|

10,5

|

|

Республика Тыва

|

19,1

|

23,5

|

14,4

|

|

Республика Хакасия

|

16,2

|

20,9

|

14,9

|

|

Алтайский край

|

60,6

|

65,2

|

66,1

|

|

Красноярский край

|

52,0

|

87,9

|

66,6

|

|

Иркутская область

|

68,8

|

89,0

|

77,0

|

|

Кемеровская область

|

68,5

|

85,4

|

70,8

|

|

Новосибирская область

|

87,4

|

92,8

|

86,9

|

|

Омская область

|

65,4

|

90,8

|

65,5

|

|

Томская область

|

30,1

|

35,1

|

29,9

|

|

В среднем

|

47,97

|

60,44

|

50,26

|

Наиболее высокий уровень безработицы отмечается в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях, значение данного показателя превышает среднее значение по СФО с варьированием от 52 до 92,8 тыс. чел.

Высокий уровень безработицы данных субъектов связан с:

- отсутствием официального трудоустройства фермерских хозяйств, которые по статистике числятся как категория безработных;

- пандемийный период;

- отток квалифицированных кадров;

- низкий уровень заработной платы;

- отсутствие привлекательности ведения бизнеса на селе.

Проведенный анализ демографического и кадрового факторов СФО за 2010–2021 гг. указывает на:

- ежегодный повышающийся миграционный отток сельского населения на территорию городов (за 11 лет доля сельского населения уменьшилась на 2,72 п.п. с увеличением количества городского населения на 2,71 п.п.);

- ежегодное снижение количества сельских поселений в среднем на 2,5%;

- сокращение молодежного трудового потенциала деревни (в возрасте от 15 до 19 лет на 21,2%, 20–24 лет – на 48,4%, 25–29 лет – на 50,9%, 30–34 лет – 29,2% за 2021 год);

- сокращение доли сельского населения в трудоспособном возрасте (в среднем по СФО на 1 января 2021 года на 23,9%);

- увеличение демографической нагрузки на сельское население трудоспособного возраста (в среднем по СФО на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 928 нетрудоспособных в 2021 году, в то время как в 2010 году приходилось 688 чел.);

- с высоким уровнем безработицы, который варьирует в среднем по округу от 47,97 до 60,44 тыс. человек.

Все вышеуказанные изменения не приводят к улучшению обстановки внутри Сибирского села, особенно в рамках реализации Указа о национальных целях развития России до 2030 года и Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года [16] (Papelo, Kovtun, Akberov, Ternovoy, 2013), а в большей степени провоцируют увеличение демографической нагрузки на сельское население трудоспособного возраста (особенно на женский пол) и образуют лавинообразный процесс старения и вымирания Сибирской деревни.

В связи с чем правительству Сибирского федерального округа необходимо дополнительно проработать подходы в работе с сельской молодежью на муниципальном и региональном уровнях в направлении:

- молодежная программа «Молодежная практика – мое село» для выпускников учебных заведений, целью которой является полугодовое трудоустройство молодых специалистов для получения практического опыта. За это время у молодого специалиста набираются первоначальные знания для дальнейшего трудоустройства в агропромышленном комплексе;

- проект «Молодежный кадровый резерв – мое село» для подготовки управленческих кадров на территории сельских поселений, в рамках которого планируется отбор молодых амбициозных и образованных специалистов для продвижения и смены кадров в сферах АПК;

- проект «Молодежная трансформация», в рамках данного проекта планируется трудоустройство молодежи из южных районов в северные районы на приоритетных условиях с повышенным уровнем заработной платы.

Данные мероприятия позволят привлечь молодежь на село и не на короткий период времени, а на долгую перспективу. Также это даст возможность федеральным и региональным государственным органам управления развить сельское хозяйство, снизить миграционные показатели и демографическую нагрузку в реальной жизни.

References:

Balandin D.A., Fedoseeva S.S. (2022). Prostranstvennye aspekty obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti selskikh territoriy v novoy realnosti [Spatial aspects of ensuring the economic security of rural territories in the new reality]. Economic security. 5 (3). 1041-1060. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.5.3.114908.

Boytsov A.S., Vinnitskiy K.P., Zhukovskiy P.Ya., Kostyaev A.I. (2012). Razvitie selskikh territoriy v Rossii i Polshe [Rural development in Russia and Poland]. Agro-industrial complex: economics, management. (11). 85-89. (in Russian).

Khandazhapova L.M., Lubsanova N.B. (2015). Problemy ustoychivogo razvitiya selskikh territoriy Rossii v regionalnyh issledovaniyakh [Sustainable development of rural areas of Russia as the subject of regional studies]. National interests: priorities and security. 11 (21(306)). 25-31. (in Russian).

Kondrateva O.V., Alekberov A.A. (2017). Itogi realizatsii federalnoy tselevoy programmy «ustoychivoe razvitie selskikh territoriy na 2014 - 2017 gody i na period do 2020 goda» v Omskoy oblasti [Results of the implementation of the federal target program "Sustainable development of rural areas for 2014-2017 and for the period up to 2020" in the Omsk region] The role of agricultural science in the sustainable development of rural areas. 681-684. (in Russian).

Kosenchuk O.V. (2020). Formirovanie i razvitie mnogofunktsionalnogo selskogo khozyaystva regiona [Formation and development of multifunctional agriculture in the region] Novosibirsk. (in Russian).

Leushkina V.V., Zinich A.V. (2022). Molodezh na rynke truda Rossii [Youth in the Russian labour market]. Russian Journal of Labour Economics. 9 (3). 689-702. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.3.114336.

Martynov K.P. (2014). Osobennosti ustoychivogo mnogofunktsionalnogo razvitiya selskikh territoriy Rossii [Features of sustainable multifunctional development of rural territories of Russia]. Modern scientific researches and innovations. (10-2(42)). 64-68. (in Russian).

Nesterova A.M. (2012). Formirovanie Prikaspiyskoy aglomeratsii v obespechenii mnogofunktsionalnogo razvitiya pribrezhnyh territoriy Respubliki Dagestan [Formation of the Caspian agglomeration in ensuring the multifunctional development of the coastal territories of the Republic of Dagestan]. Economic sciences. (91). 64-68. (in Russian).

Olesiyuk O.S., Svetlakov A.G. (2021). Sovremennye protivorechiya v snizhenii sotsialnoy napryazhennosti v negorodskikh (selskikh) territoriyakh [Modern contradictions in reducing social tension in non-urban (rural) areas]. Food Policy and Security. 8 (1). 85-96. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.8.1.111788.

Papelo V.N., Kovtun B.A., Akberov K.Ch., Ternovoy A.I. (2013). Ctrategirovanie ustoychivogo razvitiya selskikh territoriy: problemy i napravleniya sovershenstvovaniya [Strategizing of the sustainable development of rural territories: problems and improvement directions]. Fundamental research. (11-5). 1017-1024. (in Russian).

Pogrebtsova E.A. (2022). Bezrabotitsa v usloviyakh postkovidnogo perioda: vidy i puti ee minimizatsii [Unemployment in the post-covid period: types and ways to minimize it]. Aktualnye voprosy sovremennoy ekonomiki. (1). 168-175. (in Russian).

Stukach V.F., Zinich A.V., Astashova E.A., Leushkina V.V., Novikov Yu.I., Kondrateva O.V. (2017). Nauchnye osnovy adaptatsii molodezhi k rynku agrarnogo truda v kontekste razvitiya chelovecheskogo kapitala [The scientific basis for the adaptation of young people to the agricultural labor market in the context of human capital development]. British Journal for Social and Economic Research. 2 (6). 17-24. (in Russian). doi: 10.22406/bjser-17-2.6-17-24.

Vartanova M.L., Bezverbnyy V.A. (2019). Povyshenie urovnya i kachestva zhizni naseleniya – glavnaya zadacha ustoychivogo razvitiya selskikh territoriy [Improving the level and quality of life of the population as the main task of sustainable development of rural areas]. Journal of International Economic Affairs. 9 (3). 1925-1938. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.3.40930.

Yarkova T.M. (2022). Razvitie selskikh territoriy: sotsialno-ekonomicheskiy aspekt [Rural development: socio-economic aspect]. Food Policy and Security. 9 (1). 67-78. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.9.1.114341.

Zhirnel E. V., Kulakova L.M. (2015). Ustoychivoe razvitie i modernizatsiya ekonomiki selskikh territoriy [Sustainable development and modernization of the economy of rural areas in Russia]. Trudy Karelskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. (3). 35-44. (in Russian).

Страница обновлена: 16.04.2025 в 07:19:33

Russia

Russia