The relationship between human capital and spatial development in the context of ensuring regional economic security

Pochepaev I.A.1, Makarov I.N.2,1, Khryuchkina E.A.3

1 Международный Банковский Институт имени Анатолия Собчака

2 Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

3 Елецкий филиал Российского нового университета, Russia

Download PDF | Downloads: 24 | Citations: 1

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 16, Number 12 (december 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50350102

Cited: 1 by 07.12.2023

Abstract:

The article is devoted to the theoretical analysis of the impact of human resources as one of the aspects of the manifestation of human capital on the economic security of spatial development. The authors note that a person is a unique irreplaceable resource of spatial development. In order to turn into a human resource invaluable in the conditions of the complexities of the modern world, the population of the territory must undergo an appropriate training course and form systems of skills and knowledge that contribute to the development of territorial economic systems in the process of their application to the production of economical good.

Keywords: person, human capital, human resources, territory, region

JEL-classification: R11, R12, R13, E24, O15

Введение

На сегодняшний день существуют российский и западный подходы к исследованию присущей экономической безопасности действующих социально-экономических систем (вне зависимости от уровня последних) теоретико-методологической специфики. Согласно М.Д. Кузьмину, «западные ученые понимали экономическую безопасность в связи с национальными интересами, наличием военной и экономической угрозы извне» [2, с. 14]: «При этом, уже в первой половине ХХ века западные ученые рассматривали такие составляющие экономической безопасности как энергетическая и продовольственная безопасность, технологическое лидерство, обеспеченность ресурсами и «стратегическими запасами» [2, с. 14].

«Главной причиной различия подходов государств Запада и РФ является их отличное друг от друга общественное развитие. Российские исследователи связывают экономическую безопасность с защищенностью жизненно важных интересов и способностью удовлетворять потребности общества. Экономическая безопасность рассматривается в связи с угрозами, рисками и опасностями, затрагивающими отношения товарообмена» [2, с. 14].

Понятие «экономической безопасности» не является новым. «Если в западных странах уже с начала XX века общепринятым был термин «национальная безопасность», в нашей стране данное понятие появилось лишь в 1990-х годах. В СССР идеология и законодательство тоталитарного общества исходило из примата интересов государства над интересами нации (государственной безопасности над национальной).

Именно элементы подобного подхода в существенной степени ставят под сомнение комплексную, системную эффективность обеспечения национальной экономической безопасности страны» [1, с. 10].

Обзор проблематики роли человеческого капитала в формировании экономической безопасности в отечественной периодической литературе последних лет связан с трудами Минаева Н.Н. [5, 18], Самородовой Е.М. [6], Дробот Е.В. вместе с рядом соавторов [8 - 17], и такими авторами как Владимирова Ц.Д. [7], Мыльникова Е.М., [19], Кузнецова Н.А. [20], Петров М.А [24].

Целью написания данной рабаты является выявление факторных связей между формированием человеческого капитала территории и потенциалом ее экономической безопасности.

В качестве элементов работы, содержащих признаки научной новизны, мы выделяем позиции, связанные с обоснованием необходимости активного государственного участия, стратегического прогнозирования и управления, в процессе формирования кадрового потенциала региона как основы его экономической безопасности.

Основная часть

Как целостность системы экономической безопасности, так и устойчивость любой другой системы непосредственно зависят от аналогичных характеристик, присущих ее отдельных элементам. Данное утверждение полностью согласуется с позицией системного анализа.

Исходя из принципа «слабого звена», любая система будет надежна лишь в том случае, если аналогичное качество (прочность, надежность) будет присуще ее самому слабому звену или элементу. В социально-экономической системе возможно выделение макро-, мезо- и микроуровней. В случае макроуровня, слабыми звеньями являются отрасли и регионы, иными словами – мезоуровневые системы. Аналогично, частные домохозяйства, предприятия и частные лица, то есть микроуровневые системы, являются слабыми звеньями мезоуровневых систем.

Становится возможным заключить, что региональная экономическая безопасность является фундаментальным условием обеспечения национальной эконмической безопасности. Соответственно, фундаментальным условием региональной экономической безопасности является обеспечение безопасности домохозяйств, или человеческого капитала – ключевого ресурса социально-экономической системы региона и страны в целом, и безопасности хозяйствующих субъектов, предприятий, совокупность которых образует региональный производственный потенциал.

Далее более подробно остановимся на существующей с точки зрения системного подхода взаимосвязи региональной экономической безопасности и человеческого капитала.

1. Экономической безопасности одновременно присущи динамические и статические элементы и характеристики. Динамические элементы представляют собой аспекты обеспечения перспектив развития и роста, устойчивости самой системы. Статические элементы непосредственно связаны с имеющейся реальной возможностью к противостоянию возникающим угрозам и вызовам, предотвращения влияния последних. Применительно к рассматриваемым нами вопросам кадрового обеспечения производства на мезоуровне, а также самого человеческого капитала в целом, динамический и статический аспекты могут быть представлены следующим образом: постоянное воспроизведение человеческого капитала должно происходить так, чтобы его качество соответствовало предъявляемым к высокоэффективному производству и его кадровому обеспечению требованиям.

2. Комплексно характеризуя социально-экономическую систему, экономической безопасности присущи различные аспекты: инфраструктурный, институциональный и ресурсный. Соответственно, и обеспечение экономической безопасности должно производиться по трем направлениям:

- инфраструктурное;

- институциональное;

- ресурсное.

На сегодняшний день существует множество различных взглядов и мнений относительно категории экономической безопасности. Соответственно, содержание последней в рамках настоящего исследования требует своей конкретизации. В частности, следует более подробно остановится на роли, которая отводится человеку, поскольку именно последний является главным носителем труда – фундаментального фактора производства, определяющего работоспособность социально-экономической системы региона, а также капитала (интеллектуального, человеческого).

Определение ряда принципов, в соответствии с которыми будет проводится анализ такого комплексного и сложного явления, как социально-экономическая система региона, позволит более полно исследовать отводимую региональному населению роль в процессе становления и развития на мезоуровне системы экономической безопасности. В данном контексте становиться возможным одновременно исследовать «экономическую безопасность» с нескольких точек зрения:

1) Институциональный подход: совокупность экономических институтов и их состояний образует экономическую безопасность. Непосредственным носителем неформальных институтов (то есть, определяющих стратегию индивидуального хозяйственного поведения и выработки жизненного пути паттернов) являются жители самого региона.

2) «Исходя из принципов системного подхода – в данном случае «экономическая безопасность» будет характеризовать определенное состояние системы, обеспечивающее ее функциональность, динамическую стабильность и потенциал развития – соответственно, в преломлении в вопросу кадрового обеспечения – необходимо формирование и функционирование эффективной системы подготовки кадров для экономики региона.

3) С точки зрения согласования и обеспечения возможности реализации национальных интересов (государства) и интересов представителей частного сектора экономики – с позиции человеческого капитала и кадрового обеспечения мы связываем данный пункт с возможностью самореализации квалифицированного специалиста и, в первую очередь, наиболее талантливых людей; при этом самореализация должна включать возможность продвижения по социальной лестнице – то есть, предполагает функционирующие социальные лифты. А в настоящее время процессы связанные с формированием человеческого капитала в регионах нашей страны имеют свои особенности: в частности, получив относительно достойное образование, многие талантливые люди и люди с интеллектом или способностями, и иногда и амбициями, как почти равнозначной заменой оных способностей, либо иными данными, заметно превышающими средний уровень, покидают место своего рождения (регион), поскольку они не находят применения своим способностям, перспектив для личностного и/или социального роста, достойного уровня оплаты труда.

4) С позиции ресурсного похода – наличия необходимых ресурсов для обеспечения функционирования и развития национальной социально-экономической системы и системы обеспечения экономической безопасности как ее структурно-функциональной подсистемы, в том числе, исходя из необходимости формирования соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей безопасное функционирование и потенциал развития социально-экономической системы» [1, с. 12].

Можно заключить, что на экономическую безопасность сложное и многогранное влияние оказывает именно человеческий капитал и кадровая составляющая. Становится весьма острым вопрос разработки комплекса мер, практическая реализация которых будет способствовать становлению и развитию национального интеллектуального капитала, что в свою очередь благотворно скажется на функционировании социально-экономической системы вне зависимости от уровня последней (макро-, мезо- и микроуровень). Ввиду того, что непосредственным создателем и носителем актуальных знаний является сам человек, то формирование интеллектуального капитала происходит параллельно с формированием капитала человеческого.

Отождествление дефиниций «человеческий капитал» и «интеллектуальный капитал» является ошибочным. Последний в том числе включает в себя формализуемую часть навыков и знаний человека, вне зависимости от того были они произведены им или обретены в процессе жизнедеятельности, отчуждаемые результаты человеческой креативной и интеллектуальной деятельности.

В рамках данного исследования удалось определить, что носитель навыков и, соответственно, знаний, по праву является человек со своими индивидуальными характеристиками. Также человеку присуща такая категория знаний как идеосинкразические знания. Человеку характерен интеллект, присущи способности, что и представляет в ключе основу интеллектуального капитала, точнее говоря его фундамент. Стоит отметить, ы отличие от интеллектуального капитала, дефиниция «человеческий капитал» видится более широкой и объемной. «Интеллектуальный капитал включает в себя имеющийся у человека запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые содействуют росту производительности его труда и приносят ему доход в форме заработной платы или ренты» [4, с. 358].

Объяснение тому достаточно просто: в пределах, входящих в состав системы образования организаций, происходит воспитание и обучение человека, в процессе которых непосредственно формируются его навыки, знания и умения. Таким образом, фундаментальной основой формирования человеческого капитала в масштабах государства является система учреждений образования, роль которых по мере развития информационной экономики и инноваций неуклонно растет. Многочисленные исследователи сходятся во мнении, что одной из наиболее острых «болевых точек», присущих отечественной социально-экономической системе, а также другим инновационно-развивающимся государствам мира, является именно эффективность системы образования в вопросе формирования человеческого и интеллектуального капиталов.

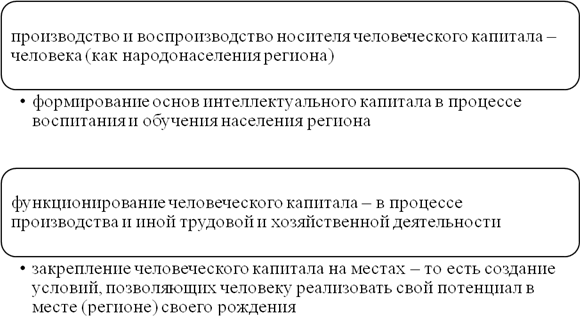

Рисунок

1 - Взаимодействие кадрового потенциала и потенциала экономической безопасности

региона

Рисунок

1 - Взаимодействие кадрового потенциала и потенциала экономической безопасности

региона

(составлено авторами)

Итак, конкурентоспособность на различных своих уровнях (индивидуальный, хозяйствующих субъект, экономическая отрасль и национальный уровень) непосредственно зависит от глубины актуального знания. Таким образом, в процессе модернизации российской промышленности приоритетной задачей является обеспечение последней высококвалифицированными кадрами.

Далее в настоящем исследовании предпримем попытку адаптировать к социально-экономическим системам и обеспечению их экономической безопасности постулаты Карла Маркса о существовании базиса. Базисом экономической безопасности является достаточность расширенного воспроизводства человеческого капитала, который в свою очередь обеспечивает стабильную работоспособность региональной социально-экономической системы, главными элементами которой являются следующие:

Очевидно, что по мере социально-экономического развития будет возрастать значимость и актуальность человеческого капитала в экономической безопасности.

В постиндустриальную эпоху экономическое развитие протекает в условиях усиления влияния человеческого фактора, и смещении самого вектора потребления: сфера услуг постепенно вытесняет сферу материальных продуктов. Как следствие, в структуре совокупного спроса и производственной сферы все большую часть начинают занимать именно общественные продукты. Наблюдается всевозрастающий спрос на достигнутые в ходе фундаментальных исследований результаты, на услуги систем здравоохранения и образования. Кроме того, по мере наращения угроз общественной безопасности, возрастает спрос на предоставляемые службами общественной безопасности услуги.

Возможно ли оптимизировать эти угрозы общественной безопасности, и если да, то каким образом?

По мнению Д.Ю. Миропольского, здесь речь идет исключительно о усилении роли государства в управлении хозяйственными процессами [3, с. 165].

Между тем, здесь речь идет не о полном возвращении к фундаментальным постулатам командной экономики, а лишь о неизбежном укреплении ее основ, как важной и необходимой меры, способствующих обеспечению кадровой составляющей региональной экономической безопасности.

Наконец, анализируя плановую экономику в ретроспективе становится очевидно, что в вопросе использования кадровой составляющей она была мало эффективно. Так, талантливые люди, склонные к ведению бизнеса, наделенные большими амбициями попросту не имели возможностей для самореализации.

Напротив, индивидуальной трудовой и творческой активности в условиях капитализма содействует целый ряд весьма значимых стимулов:

1. Финансовый стимул – наличие реальных перспектив для личного обогащения.

2. Доступность для индивида ведения исследовательской деятельности по важным для него направлениям. Значимость данного стимула для творческих людей была доказана великими философами и учеными прошлых эпох (Спиноза и Коперник, Диоген и Сократ).

3. Доступность самореализации для каждого индивида, получения известности и признания на профессиональном поприще и в социуме.

Приоритетной задачей современной эпохи является обеспечение доступности и действенности выше перечисленных стимулов. Именно они определяют возможность развития и роста индивида в личностном и социальном плане, его самореализацию.

Заключение

Таким образом, на основе проведенного анализа мы неизбежно приходим к выводу о необходимости создания на территориях необходимых условий, способствующих развитию человеческого капитала территории.

Население территории для превращения в кадровый ресурс, бесценный в условиях сложностей современного мира, должно пройти соответствующий курс обучения и сформировать системы навыков и знаний, способствующих развитию территориальных хозяйственных систем в процессе их применения к производству экономических благ.

Вопрос же о возвращении системы государственного планирования и административного управления экономикой в контексте управления кадровым резервом регионов и обеспечения, таким образом, их экономиченской безопрасности и устойчивого развития на сегодняшний день остается открытым.

Приемная кампания 2022 года в большинстве регионов показала необходимость комплексного подхода к решению данной проблемы – в частности, тот факт, что бюджетных мест на технические направления ВУЗов оказалось существенно больше, чем абитуриентов с необходимыми для поступления на эти направления наборами экзаменов, а также незакрытые бюджетные места в педагогических ВУЗах, особенно связанные с физико-химической подготовкой (учителя физики, химии и других естественно-научных профилей), свидетельствует о необходимости комплексного подхода к решению данной задачи. И здесь в любом случае не обойтись без решения вопроса внутренне согласованного долгосрочного планирования и стратегирования хозяйственного развития, которое должно осуществляться не только на уровне национальной и региональной экономик, но и на уровне отдельных муниципалитетов.

References:

Agadullin N.F. (2007). Natsionalnaya ekonomicheskaya bezopasnost kak kategoriya ekonomicheskoy teorii [National economic security as a category of economic theory] (in Russian).

Borodkina V.V. (2014). Otsenka ustoychivosti territorialnogo razvitiya [Sustainability assessment of territorial development]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (2). 31-38. (in Russian).

Drobot E.V. (2015). K voprosu formirovaniya sistemy globalnyh obshchechelovecheskikh tsennostey [To a question of global universal values system formation]. Journal of International Economic Affairs. (1). 8-11. (in Russian).

Drobot E.V., Makarov I.N., Komissarov R.S. (2019). Formirovanie liderstva na rynke na osnove upravleniya znaniyami [The formation of market leadership on the basis of knowledge management]. Leadership and management. (4). 349-360. (in Russian).

Drobot E.V., Makarov I.N., Pochepaev I.A. (2020). Kontseptualnye osnovy ustoychivogo razvitiya v XXI veke: printsip triedinstva i podkhody k otsenke vozdeystviya biznesa [Conceptual foundations of sustainable development in the 21st century: the triple bottom line concept and approaches to business impact assessment]. Leadership and management. (4). 643-658. (in Russian).

Drobot E.V., Makarov I.N., Pochepaev I.A. (2021). Kak kompanii mogut ispolzovat chelovecheskie resursy dlya dostizheniya tseley ustoychivogo razvitiya [How companies can use human resources to achieve sustainable development goals]. Leadership and management. (1). 85-108. (in Russian).

Drobot E.V., Makarov I.N., Ryazantseva E.A., Filonenko N.Yu., Krylova A.D. (2019). Chelovecheskiy kapital i resurs doveriya v kontekste grupp i individov [Human capital and trust resource in the context of groups and individuals]. Leadership and management. (2). 61-72. (in Russian).

Drobot E.V., Makarov I.N., Yarikova E.V. (2019). Prostranstvennoe razvitie Rossii: problemy differentsiatsii v usloviyakh globalizatsii [Spatial development of Russia: problems of differentiation in the conditions of globalization]. Journal of International Economic Affairs. (2). 855-866. (in Russian).

Drobot E.V., Yarikova E.V. (2019). Faktory regionalnogo razvitiya Rossii: vliyanie prostranstva i rasstoyaniy i vozmozhnosti ikh nivelirovaniya [Factors of regional development of Russia: the influence of space and distance and the possibility of their leveling]. Journal of International Economic Affairs. (3). 1775-1784. (in Russian).

Evdokhina O.S., Kuznetsova N.A., Zinich L.V. (2021). Napravleniya povysheniya effektivnosti ispolzovaniya chelovecheskogo kapitala bankov [Directions for improving the human capital efficiency in the banking sector]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (12). 2927-2942. (in Russian).

Fenin K.V. (2019). Teoreticheskoe issledovanie kontseptualnogo soderzhaniya dvukh fundamentalnyh podkhodov k interpretatsii dinamiki territorialnogo ekonomicheskogo neravenstva [The theoretical study of the conceptual content of two fundamental approaches to the interpretation of the dynamics of territorial economic inequality]. Journal of International Economic Affairs. (1). 339-352. (in Russian).

Grachev S.A. (2019). Razrabotka instrumentariya otsenki rezultativnosti funktsionirovaniya chelovecheskogo kapitala v innovatsionnoy ekonomike regiona [Development of tools for evaluating the performance of human capital in the innovation economy of the region]. Russian Journal of Innovation Economics. (3). 763-770. (in Russian).

Kokuytseva T.V., Shimanskiy A.A. (2020). Teoreticheskie osnovy formirovaniya i razvitiya chelovecheskogo kapitala v rossiyskoy i zarubezhnoy literature [Theoretical foundations for the formation and development of human capital in Russian and foreign literature]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 233-248. (in Russian).

Kuzmin M.D. (2014). «Bezopasnost» i «Ekonomicheskaya bezopasnost» kak kategorii sotsialnogo poznaniya ["Security" and "economic security" as categories of social knowledge] (in Russian).

Lischuk E.N., Kapelyuk S.D. (2021). Transformatsiya trebovaniy k chelovecheskomu kapitalu v usloviyakh pandemii [Transforming human capital requirements in the context of a pandemic]. Russian Journal of Labor Economics. (2). 219-232. (in Russian).

Makarov I.N., Drobot E.V., Avtsinova A.A., Filonenko N.Yu. (2019). Prostranstvennoe razvitie Rossii: problemy mezhregionalnoy differentsiatsii [The spatial development of Russia: problems of interregional differentiation]. Journal of International Economic Affairs. (4). 2953-2964. (in Russian).

Makarov I.N., Drobot E.V., Egorov V.A., Shirokova O.V. (2020). Intellektualnaya osnova reindustrializatsii: vozmozhny li GChP-proekty formirovaniya kapitala znaniy v otechestvennoy ekonomike? [Intellectual basis of reindustrialization: are PPP projects of knowledge capital possible in the domestic economy?]. Leadership and management. (2). 161-172. (in Russian).

Minaev N.N., Zharova E.A. (2021). Analiz nakopleniya chelovecheskogo kapitala v regionakh Rossii v usloviyakh tekhnologicheskikh sdvigov i perekhoda k tsifrovoy ekonomike [Analysis of human capital’s accumulation in regions of Russia]. Russian Journal of Labor Economics. (6). 565-584. (in Russian).

Minaev N.N., Zharova E.A. (2021). Zakonomernosti raspredeleniya chelovecheskogo kapitala v regionakh Rossii [Patterns of human capital distribution in Russian regions]. Russian Journal of Labor Economics. (7). 683-700. (in Russian).

Minaev N.N., Zharova E.A. (2022). Modeli upravleniya chelovecheskim kapitalom na osnove mezhregionalnogo balansa [Human capital management models based on the interregional balance]. Russian Journal of Labor Economics. (6). 1057-1068. (in Russian).

Minaev N.N., Zharova E.A. (2022). Otsenka sbalansirovannosti chelovecheskogo kapitala v Rossiyskoy Federatsii [Assessing the human capital\'s balance in the Russian Federation]. Russian Journal of Labor Economics. (7). 1115-1132. (in Russian).

Minaev N.N., Zharova E.A. (2022). Podkhody k razrabotke modeley upravleniya chelovecheskim kapitalom Rossii na osnove metodiki mezhregionalnogo balansa [Approaches to the development of human capital management models in Russia based on the interregional balance methodology]. Russian Journal of Labor Economics. (4). 795-810. (in Russian).

Miropolskiy D.Yu., Maksimtsev I.A., Tarasevich L.S. (2014). Osnovy teoreticheskoy ekonomiki [Fundamentals of theoretical economics] (in Russian).

Mylnikova E.M., Nagibina N.P. (2019). Model privlekatelnosti territorii – «mnogougolnik territorialnoy privlekatelnosti» [Model of territory attractiveness - "polygon of territorial attractiveness"]. Journal of International Economic Affairs. (2). 1321-1328. (in Russian).

Nureev R.M. (2009). Rossiya: osobennosti institutsionalnogo razvitiya [Russia: peculiarities of institutional development] (in Russian).

Ryabchikova N.N. (2020). Talant-menedzhment kak neobkhodimoe napravlenie razvitiya chelovecheskogo kapitala v agropromyshlennom klastere [Talent management as a necessary direction of human capital development in the agro-industrial cluster]. Leadership and management. (3). 459-472. (in Russian).

Samorodova E.M. (2022). Vzaimosvyaz tsifrovizatsii obshchestvennoy zhizni, natsionalnogo chelovecheskogo kapitala i sotsialno-ekonomicheskogo blagopoluchiya: rezultaty korrelyatsionnogo analiza [Interrelation of digitalization of public life, national human capital and socio-economic well-being: correlation analysis results]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 25-44. (in Russian).

Samorodova E.M., Marchenkova L.M. (2020). Razvitye i razvivayushchiesya strany: zavisimost sotsialno-ekonomicheskogo progressa ot urovnya razvitiya chelovecheskogo kapitala i vozmozhnostey ego nakopleniya (rezultaty korrelyatsionnogo analiza) [Developed and developing countries: dependence of socio-economic progress on the level of human capital development and its accumulation opportunities (results of correlation analysis)]. Journal of International Economic Affairs. (3). 603-628. (in Russian).

Suleymankadieva A.E., Petrov M.A., Aleksandrov I.N., Popazova O.A. (2021). Razvitie chelovecheskogo kapitala v usloviyakh perekhoda obshchestva k novomu tekhnologicheskomu ukladu [Human capital development amidst society's transition to a new technological mode]. Russian Journal of Innovation Economics. (4). 1557-1572. (in Russian).

Vladimirova Ts.D. (2019). Vyzovy informatsionnoy ekonomiki: razvitie chelovecheskogo kapitala [Challenges of the information economy: human capital development]. Russian Journal of Labor Economics. (3). 1029-1042. (in Russian).

Страница обновлена: 26.05.2025 в 14:44:32

Russia

Russia