Managing infrastructure innovation in closed systems: public policy and public-private partnerships in a mobilization economy

Makarov I.N.1, Nekrasova E.A.2, Selishchev O.V.3,4, Rasevich E.A.5

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Липецкий филиал), Russia

2 Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Russia

3 Липецкий государственный педагогический университет

4 Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»

5 Управление культуры Правительства Липецкой области

Download PDF | Downloads: 13 | Citations: 3

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 16, Number 9 (September 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49710066

Cited: 3 by 07.12.2023

Abstract:

The article is devoted to the analysis of public-private partnership as a tool for the implementation of public policy in areas producing public and mixed benefits necessary not only for innovation, but also for the simply sustainable development of socio-economic systems.

The authors prove that the role of public-private partnership increases in the conditions of a closed economic system due to its ability to form a synergetic effect due to the consolidation of resources and the advantages of the public and private sectors of the economy. This article is addressed to students of economic areas of universities, researchers and specialists in public-private partnership.

Keywords: region, infrastructure, public-private partnership, policy, coordination

JEL-classification: L32, O31, R11, R12, R13

Введение

Для современной России как для правового государства наиболее важной является проблема развития инфраструктуры социально-ориентированных отраслей: жилищно-коммунальной, здравоохранения, образования, культуры, транспортной и прочих. В силу финансовых ограничений государственные органы не всегда в состоянии самостоятельно обеспечивать и поддерживать должный уровень их функционирования, что приводит к необходимости привлечения частного капитала при решении социальных проблем. Речь идёт о механизме государственно-частного партнёрства, который способен в сложных экономических условиях (последствия мирового кризиса, санкции, падение курса национальной валюты) помочь государству выполнять свои обязанности перед обществом. Этим и обусловлена актуальность выбранной темы.

Партнёрские отношения между государственной властью и бизнесом популярны не только в России, но и за рубежом. Именно в этом и заключается причина многообразия определений термина «ГЧП». В каждой стране существует собственный подход и методология его развития.

Существенный вклад в разработку данной темы внесли отечественные учёные Г.А.Борщевский, В.Г. Варнавский, Г.Т. Гафурова, А.С.Корчагина и иные исследователи, представленные в списке литературы [1 – 17]. В своих фундаментальных трудах они не только рассмотрели вопросы повышения конкурентоспособности национальных экономик, но и проанализировали общее развитие инвестиционных процессов с использованием механизма ГЧП.

Целью данной статьи является исследование сущности государственно-частного партнерства и его значимости как инструмента государственной политики в условиях замыкающейся хозяйственной системы.

В качестве вывода, имеющего признаки научной новизны, следует рассматривать положение о возрастающей роли государственно-частного партнерства как инструмента консолидации ограниченных ресурсов государства и частного сектора экономики, что особенно важно в условиях замыкающейся экономики.

Данная статья адресована студентам экономических направлений ВУЗов, исследователям и специалистам по государственно-частному партнёрству.

Основная часть

В России институт ГЧП на сегодняшний день находится в процессе становления. Быстрому и успешному развитию сферы препятствует несовершенство нормативно-правовой базы и непропорциональное распределение рисков между партнёрами. Всё это создаёт обоснованные угрозы для досрочного прекращения реализации осуществляемых проектов и как следствие ни одна из сторон не достигает желаемого результата.

Реализация проектов ГЧП на практике особенно важна для страны такого масштаба как Россия. Применение инструментов государственно-частного партнёрства в субъектах РФ позволит улучшить качество предоставляемых социальных услуг и привлечь новые технологии в регионы.

Фундаментальной основой ГЧП является теория государственного регулирования национальной экономики. Государственный аппарат проникает во все сферы организации и ведения современного хозяйства, путём издания нормативно-правовых актов, модификации экономических инструментов и регламентирования взаимоотношений с бизнесом.

Степень вовлечённости государства в экономические процессы должна соответствовать требованиям экономики, определяющим также уровень «свободы» бизнеса от государственной власти на данный период времени.

Существует комплекс причин, побуждающих государство обращаться в решении определённых проблем к механизму ГЧП, актуальность которых возрастает в условиях мобилизационной экономики:

1. Низкий уровень эффективности функционирования государственных предприятий, связанный с непрозрачной системой их финансирования и проведения гос. закупок;

2. Недостаток квалифицированных управленческих и технических кадров;

3. Потребность в финансовых вложениях, объём которых превышает количество, имеющихся у государства ресурсов.

Временной отрезок от момента инициирования до момента окончания проекта – жизненный цикл ГЧП-проекта, состоящий из множества стадий, фаз и этапов, выполняющихся последовательно и завершающихся достижением результатов, составляющих цель всего проекта.

Чаще всего на практике жизненный цикл ГЧП-проекта включает в себя следующие стадии:

1. Прединвестиционная стадия – подготовка к запуску проекта.

2. Инвестиционная стадия – реализация проекта (строительство, реконструкция объекта ГЧП). На этой стадии выполняются основные работы.

3. Операционная стадия – запуск объекта в эксплуатацию с целью выполнения работ и оказания услуг, получение инвестором прибыли в соответствии с соглашением о ГЧП.

4. Стадия завершения – возвращение объекта государству.

Все стадии можно объединить в два этапа:

1. «Затратный этап» – вложение государственных средств и частных инвестиций в объекты инфраструктуры;

2. «Доходный этап» – оказание услуг в ходе эксплуатации объекта инфраструктуры и возвращение вложенных инвестиций.

Наличие второго этапа – это ключевое отличие проектов ГЧП от государственного заказа. Важно понимать, что существующие меры государственной поддержки предпринимательства от государственного кредитования до льготного налогообложения не являются формами ГЧП в связи с отсутствием основополагающих признаков (софинансирование, разделение рисков). Не следует так же воспринимать институт ГЧП, относящийся в большей степени к смешанной экономке, как элемент приватизации и национализации, которые характерны для переходных экономик.

Суть ГЧП заключается в предоставлении субъектами бизнеса объектов, в которых нуждается либо Российская Федерация, либо субъект РФ, либо муниципальное образование. Государство в таком случае получает партнёра в области финансирования государственных проектов. Предприниматели же в свою очередь получают налоговые послабления, льготы и преференции.

Расходы инвестора чаще всего компенсируются за счёт доходов от реализации того или иного проекта.

Для успешной реализации проекта создаётся структура, в ведении которой находится непосредственное управление проектом. Она включает:

1. Уполномоченных представителей от обеих сторон, а именно инвестора, заказчика, контролирующий орган, эксплуатирующую организацию, исполнителя и эксперта;

2. Проектную команду, то есть участников, принимающих непосредственное участие в управлении и реализации проекта.

Важно понимание того, что каждая сторона преследует свои собственные интересы и цели, которые могут быть достигнуты только в ходе реализации конкретного проекта.

Как правило, государство уделяет внимание в большей степени улучшению качества предоставляемых государственных услуг в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования, науки, культуры и искусства, в транспортной сфере и многих других, то есть в области социально ориентированных отраслей. Бизнес же, прежде всего, заинтересован в стабильном увеличении прибыли и доходов от проектов. Поэтому полностью исключить государственное присутствие в этих сферах невозможно, в любом случае осуществляется государственный контроль либо над имуществом, либо над определённой деятельностью. Вся сфера не передаётся полностью в руки бизнеса. При этом государство может делегировать инвестору некоторые полномочия в области реализации решений, консультации и принятия участия в разработке нормативных актов и целевых программ.

Особую роль ГЧП играет в развитии экономики регионов, способствуя модернизации местных рынков капитала, товаров и услуг.

ГЧП на сегодняшний день – это устойчивая и сложившаяся модель взаимодействия крупного предпринимательства и государственной власти. Это один из ключевых элементов осуществления инновационных проектов и формирования инновационного фонда страны. В РФ крупному бизнесу в рамках осуществления проектов ГЧП могут предоставляться следующие формы государственной поддержки:

1. Софинансирование проекта путём с распределения расходов на управление и разработку проектной документации;

2. В случае необходимости привлечения заёмных средств, предоставление государственных гарантий;

3. Передача части рисков инвестору.

Важно понимание того, что инвестирование – это процесс, который в любой форме, в том числе и ГЧП неизбежно связан с определёнными рисками. Риск в данном случае – это потеря части вложенных ресурсов, недополучение прибыли или появление дополнительных расходов на стадии осуществлении проекта.

Объективная оценка рисков – первый шаг к разработке финансовой и правовой документации, поэтому целесообразно привлечение к этому процессу сторонних консультантов. Формы и последствия рисков зависят от направленности отрасли, в которой реализуется проект.

При реализации ГЧП проектов риски делятся между сторонами в зависимости от того, в чьей компетенции устранить ту или иную угрозу с наименьшими финансовыми, ресурсными и кадровыми потерями.

Эффективное распределение рисков между соответствующими сторонами сокращает возможные расходы на финансирование проекта, при этом это не предполагает перенос большей части ответственности на частного инвестора.

Так же на органы публичной власти возлагается ответственность за контроль исполнения проектов ГЧП, который включает в себя мониторинг и управление возможными рисками и надзор за оперативностью работы инвестора.

На сегодняшний день проблема повышения конкурентоспособности региона в условиях рыночной экономки и формирования новой системы, которую мы условно назовем «мобилизационной», сохраняет свою актуальность.

Понимание органами власти необходимости формирования благоприятного инвестиционного климата и привлечения частных инвестиций – ключ к успешному региональному развитию.

Как показывает практика, развитие инфраструктурных отраслей и привлечение частного капитала на региональном уровне всё чаще осуществляется с использованием механизма государственно-частного партнёрства, который с одной стороны решает наиболее важные общественные проблемы, выполняя тем самым полномочия органов исполнительной власти, а с другой – поддерживает бизнес, позволяя ему участвовать в реализации крупных инвестиционных проектов, выживая, таким образом, в сложившихся кризисных условиях.

Вместе с тем, как свидетельствует анализ отечественного и зарубежного опыта, росту масштабов государственного сектора, не сопровождающегося использованием инструментария ГЧП (хотя в этом случае более уместно говорить о росте государственного и смешанного секторов экономики), как правило, сопутствуют снижение эффективности функционирования, контроля и управляемости хозяйствующих субъектов.

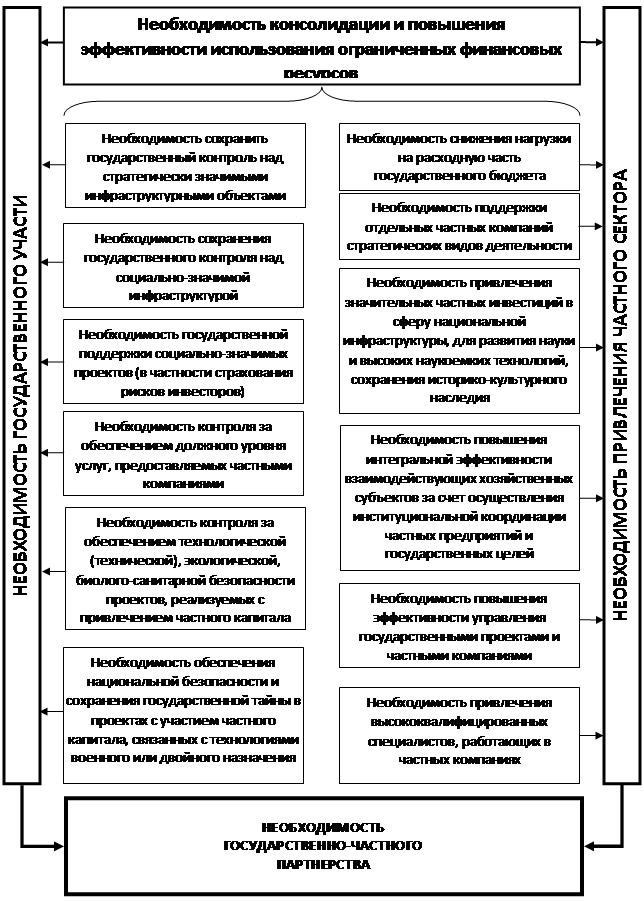

С учетом вышесказанного, можно выделить ряд наиболее важных причин, обуславливающих необходимость существования и развития партнерских отношений между государством и частным сектором экономики (рис. 1).

Рис. 1. Основные причины, обуславливающие необходимость государственно-частного партнерства в условиях закрывающейся хозяйственной системы

(источник сформулировано авторами)

Причины, отмеченные на рисунке 1, были характерны для развития партнерства на протяжении большей части прошлого века, но их значимость сохраняется в настоящее время и, наиболее вероятно, в ближайшее время не претерпит принципиальных изменений.

Заключение

Как можно заключить на основе международного и отечественного опыта, единство и системный эффект в государственно-частном партнёрстве обеспечивается посредством согласования интересов в рамках единой институциональной структуры тесно связанной системой (сетью) формальных контрактов и неформальных договоренностей в рамках единой юридически закрепленной (оформленной) структуре. Использование подобных структур с целью институциональной координации экономического поведения хозяйствующих субъектов в условиях замыкающейся хозяйственной системы несомненно будет способствовать экономии на транзакционных затратах, а также существенному повышению эффективности и государства и хозяйствующих субъектов частного сектора экономики, что принципиально важно в условиях формирующейся модели мобилизационной экономики.

References:

Ablyazov T.Kh., Marusin A.V. (2019). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak mekhanizm razvitiya transportnoy infrastruktury v usloviyakh formirovaniya tsifrovoy ekonomiki [Public-private partnership as a mechanism of the development of transport infrastructure in the conditions of the formation of the digital economy]. Journal of International Economic Affairs. 9 (2). 1271-1280. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.2.40593.

Bolekhov I.E. (2012). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo, kak priznak innovatsionnoy ekonomiki [State-private partnership as attribute of innovative economy]. Creative economy. (9(69)). 120-125. (in Russian).

Bukhvald E.M. (2020). Pravovye osnovy gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v usloviyakh realizatsii natsionalnyh proektov v Rossiyskoy Federatsii [The legal framework of public-private partnerships in the context of implementation of national projects in the Russian Federation]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (3). 503-516. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.3.100564.

Drobot E.V., Makarov I.N., Kolesnikov V.V., Morozova N.S., Kadilnikova L.V. (2021). Teoreticheskiy bazis formirovaniya sinergeticheskikh effektov mezhotraslevyh proektov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva innovatsionnogo razvitiya proizvodstva [The theoretical basis of synergetic effects of intersectoral ppp projects for the innovative development of production]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (3). 1093-1104. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.3.113482.

Drobot E.V., Makarov I.N., Kolesnikov V.V., Nazarenko V.S., Nekrasova E.A., Shirokova O.V. (2021). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo i kvazipartnerskie formy v innovatsionnom razvitii natsionalnoy promyshlennosti: institutsionalnyy analiz [Public-private partnership and quasi-partner forms in the innovative development of national industry: institutional analysis]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (3). 1135-1150. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.3.113479.

Drobot E.V., Makarov I.N., Nekrasova E.A., Kadilnikova L.V. (2019). Sistemy interesov i protivorechiy uchastnikov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [System of interests and conflicts of participants of state-private partnership]. Journal of International Economic Affairs. 9 (3). 2051-2060. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.3.40925.

Drobot E.V., Makarov I.N., Titova M.V., Sukhina Yu.V., Nazarenko V.S. (2021). Dinamika, ekonomicheskie i pravovye osobennosti razvitiya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v regionakh Rossii [Dynamics, economic and legal particularities of the public-private partnership development in the Russian regions]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (9). 2189-2206. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.9.113515.

Drobot E.V., Yarikova E.V. (2019). Institutsionalnyy analiz organizatsii gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v realizatsii infrastrukturnyh proektov [Institutional analysis of public-private partnership in the implementation of infrastructure projects]. Journal of International Economic Affairs. 9 (4). 2989-3000. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.4.40838.

Ganin A.N. (2016). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak model innovatsionnogo razvitiya subekta radioelektronnoy promyshlennosti [State and private partnership as the model for the innovative development of the radio-electronic industrial subject]. Creative economy. 10 (10). 1103-1114. (in Russian). doi: 10.18334/ce.10.10.36666.

Lanshina T.A. (2017). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v vozobnovlyaemoy energetike [Public-private partnership in renewable energy]. Journal of Public-Private Partnership. 4 (3). 197-205. (in Russian). doi: 10.18334/ppp.4.3.38576.

Makarov I.N. (2011). Znanie, vremya i gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: realii informatsionnoy ekonomiki [Knowledge, time and state-private partnership: actual of informational economy]. Creative economy. (4(52)). 9-15. (in Russian).

Makarov I.N. (2017). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sisteme finansovogo vzaimodeystviya gosudarstva i finansov korporatsiy kak instrument regulirovaniya ekonomicheskikh i sotsialnyh protsessov [Public-private partnership in a system of financial interaction between the state and corporate finances as a tool for regulation of economic and social processes]. Journal of International Economic Affairs. 7 (1). 87-96. (in Russian). doi: 10.18334/eo.7.1.37395.

Makarov I.N., Kolesnikov V.V. (2011). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v obrazovanii kak baza formirovaniya konkurentosposobnyh trudovyh resursov v usloviyakh informatsionnoy ekonomiki [State and private partnership in education as base for formation of competitive labour resources in conditions of informational economy]. Creative economy. (9(57)). 22-27. (in Russian).

Makarov I.N., Spesivtsev V.A., Sokolov V.P. (2019). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo i interesy regionalnogo razvitiya: sistemno-institutsionalnyy analiz [Public-private partnership and the interests of regional development: a systematic institutional analysis]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 9 (4). 371-384. (in Russian). doi: 10.18334/epp.9.4.41550.

Schebetova O.V. (2010). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak mekhanizm gosudarstvennoy podderzhki razvitiya transportnogo kompleksa [Public-private partnership as a mechanism of state support for the development of the transport complex]. Russian Journal of Entrepreneurship. 11 (10). 117-124. (in Russian).

Tappaskhanova E.O., Mustafaeva Z.A. (2012). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v zdravookhranenii [Development of public-private partnerships in healthcare]. Russian Journal of Entrepreneurship. 13 (13). 112-118. (in Russian).

Vavilina A.V., Kirillova O.Yu., Malinovskaya M.I. (2019). Rol i perspektivy gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v razvitii regionalnoy infrastruktury Rossii [The role and prospects of public-private partnerships in developing regional infrastructure in Russia]. Journal of International Economic Affairs. 9 (2). 1255-1270. (in Russian). doi: 10.18334/rp.20.5.40684.

Страница обновлена: 26.04.2025 в 20:55:57

Russia

Russia