Conditions for balanced innovative development of the Arctic

Gerasykina I.N.1![]() , Varlamov A.V.2

, Varlamov A.V.2![]()

1 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Russia

2 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Russia

Download PDF | Downloads: 16 | Citations: 1

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 16, Number 5 (May 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48611714

Cited: 1 by 22.06.2022

Abstract:

The conceptual vision and methodological foundations of the balanced innovative development of the Arctic as a large-scale socio-economic system based on the integration of universal provisions of the theories of systems, self-organization and synergetics are presented. The conditions of balanced innovative development of the Russian Arctic are given. These conditions allow to fully realize the state strategic goals. The priorities and features of the Arctic management system are highlighted. In the conditions of natural and socio-economic transformations, special attention is paid to modeling the sustainable innovation trend of the Arctic and forecasting the dynamics of its trajectory.

Keywords: principles of management of the Russian Arctic zone, Arctic innovative development, management of socio-economic systems, synergy

Funding:

Данная статья подготовлена в рамках выполнения Государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ на тему «Структурные сдвиги в экономике и обществе по результатам достижения целевых индикаторов реализации Национальных проектов, дающие возможности для организации новых сфер социально-экономической деятельности, в том числе коммерческой, как в России, так и за рубежом» (проект № FSSW-2020-0010).

JEL-classification: R11, R12, R13

1 ВВЕДЕНИЕ

Проблема обеспечения сбалансированного инновационного развития территорий РФ на фоне низких темпов экономического роста и структурной несоразмерности, а также глокализации и высокой интеграции отраслей народного хозяйства требует научного осмысления (поиска новых способов формирования и активизации системного взаимодействия, методов управления, сводимых к максимальному учету естественных закономерностей и природы развития) и разработки концептуально-методологической платформы. Имеющийся на сегодня запас знаний экономической науки, представленный большим разнообразием научных подходов и школ, не всегда способен решать задачи преодоления экономических кризисов и депрессий, периодически возникающих в экономических системах и тем более обеспечения инновационного и устойчивого развития в условиях активной структурно-волновой динамики.

При этом разрабатываемые стратегические программы должны учитывать результаты научных исследований объекта управления (эволюционные особенности, характер структурных и циклических изменений, эндо- и экзогенные факторы развития, глубинные связи параметров и т.д.) и фокусироваться на достижении сбалансированного инновационного развития территорий (особенно активно осваиваемых, таких как Арктика) страны; оптимизации структуры экономики; улучшении инвестиционного климата; повышении качества и доступности производимых товаров; обеспечении жильем граждан в условиях необходимости повышения качества жизни населения страны. Обозначенные приоритеты обуславливают повышение эффективности систем управления сложноорганизованными социо-экономическими системами на основе нетривиальных подходов и совершенных механизмов достижения целей. При этом разумно прибегнуть к многопозиционному воздействию, обеспечивая соответствующие условия (нормативно-правовое поле, безопасное экономическое пространство, высокий уровень предпринимательской культуры) и многоаспектную инфраструктуру.

Социально-экономические проблемы в России в большей мере детерминированы структурной диспропорцией и имманентной цикличностью, что увеличивает разрушительную силу протекающих процессов, усиливая при этом и без того неустойчивые мирохозяйственные связи. В связи с этим вопросы развития Арктической зоны требуют четко выверенных действий, основанных на научных положениях, точных прогнозах инновационно-технологической динамики для принятия своевременных и обоснованных управленческих мер, дабы исключить ошибки и деструктивные последствия.

2 ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Предмет исследования - организационно-управленческие отношения, возникающие при обеспечении сбалансированного инновационного развития социально-экономической системы.

Объект исследования – система управления сбалансированным инновационным развитием Арктики.

Цель исследования – представить и обосновать сущность базовых условий сбалансированного инновационного развития Арктики в рамках реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Научная гипотеза заключается в выдвижении предположения о том, что сбалансированное инновационное развитие Арктической территории возможно при одновременном достижении (обеспечении) в системе управления ряда важных условий:

− условия энтропийного равновесия применительно к обеспечению сбалансированности и инновационности развития;

− условия Фибоначчи («золотое сечение»), организующего оптимальное соотношение границ порядка и хаоса для стратегических параметров объекта управления (Арктической территории);

− условия конвергенции производственного опыта, творческого подхода, научных концепций и методологии при выработке управленческих решений;

− условия достижения синергизма и синергетических (в контексте системных) эффектов;

− условия применения экономико-математического моделирования организационно-управленческих воздействий;

− условия реализации и развития института государственно-частного партнерства.

Методы исследования: аппроксимация статистических данных, регрессионный и фазовый анализ, системный синтез, экономико-математическое моделирование.

Методологическая база исследования – интегрированные положения теорий самоорганизации И. Р. Пригожина [14], синергетики Г. Хакена [23] и общей теории систем Л. Берталанфи [4] как попытка углубить многочисленные мировоззренческие взгляды, концепты, школы и направления в указанных областях, образуя концепцию сбалансированного инновационного развития той или иной экосистемы. Подобный подход поддерживается известными учеными (И. Р. Пригожин и Стенгерс [14]; Л. Берталанфи [4]; Д. С. Чернавский [20]; Г. Николис и И. Р. Пригожин [12]; И. В. Прангвишвили и А. И. Иванус [13]), а в рамках этого научного течения объясняются современные экономические тренды (Акаев и др. [1, 2], W. Scott и S. Gough [17]) и непрогнозируемые реакции социально-экономической системы на определенные управленческие воздействия.

3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Под сбалансированным инновационным развитием Арктики следует понимать согласованное с её имманентными свойствами преобразование экосистемы (в части бережной эксплуатации природных ресурсов, климатической, биологической и химической безопасности, направлений инвестиций, инфраструктурной и институциональной динамики и др.), структурных взаимосвязей и протекающих в ней процессов, обеспечивающее системный потенциал для перехода на качественно новый, но имманентно присущий, уровень развития [7].

Система управления сбалансированным инновационным развитием Арктической территории должна быть нацелена на саморегулирование и в большей мере на самоорганизацию. Но всё же, решающая роль отводится государству как надсистеме, призванной обеспечить благоприятную среду (например, институциональные условия, способствующие либо подъёму, либо парализации и спаду системного потенциала) для развития ее важной составной части. К примеру, уже с 2020 г. для экономических резидентов г. Мурманска государством предусмотрены весомые преференции: страховые взносы для созданных рабочих мест – 7,6% на 10 лет; налог на прибыль вместо 20% составляет 5% в течение пяти лет, а в последующие годы – 12% на фоне полного освобождения от налога на имущество (первые 5 лет) и налога на землю в течение трех лет [22]. Безусловно, в отношении Арктики, государство выступает субъектом управления, определяет приоритеты развития и, соответственно, призвано обеспечить их достижение [27].

В этом контексте возникают серьёзные и сложные вопросы: как понять приоритеты такой экосистемы как Арктика? Как убедиться в правильности выбранного направления? Как определить индикаторы достижения целей и их достаточные величины?

Управлять сложными системами субъективно бессмысленно, поскольку неточные и принудительные управляющие воздействия только вредят им и отвергаются, провоцируя излишнюю энтропию. Управленческие воздействия должны, прежде всего, учитывать имманентно присущие управляемому объекту естественные пути эволюции, определяемые в результате систематического мониторинга среды, структуры и уровня ее гетерогенности, энтропийной динамики; степени влияния управляющих параметров на параметры порядка, что выявляется при аппроксимации их значений в динамике в процессе регрессионно-дифференциального моделирования [8].

Квинтэссенцией сбалансированного инновационного развития определенной экосистемы выступает выверенное (качественно и количественно) внешнее управляющее воздействие, сочетающееся с некой подходящей для этого организационной упорядоченностью. Количественные и качественные трансформации управленческого сигнала провоцируют возникновение резонанса в экосистеме, и соответственно, усиление ее неравновесности, что порождает интегративные действия ее компонентов; разрушение прежнего порядка и структуры и как следствие, – образования новых свойств.

Заметим, что система управления сбалансированным инновационным развитием Арктики должна способствовать постоянному формированию системного (синергетического) потенциала, саморегулированию и самоорганизации. Учитывая принципиальные особенности состояния «устойчивость» и характеристики инновационных трендов, выражающиеся в гармоничном сочетании в рассматриваемой системе «порядка» и «хаоса», их репликация в сложноорганизованных структурах представляется следующим образом:

– во-первых, порядок образуется за счет привносимого в экосистему хаоса (он образуется из-за постоянного обмена с надсистемой энергией, веществом и информацией);

– во-вторых, системная устойчивость обеспечивается некоторой мерой внутренней организованности и умением адекватно реагировать на турбулентность внешней среды.

Обозначим и раскроем содержание основных принципов управления арктической территорией, выступающих необходимыми условиями сбалансированного и инновационного ее развития.

Интегративное качество обеспечивается целостностью взаимодействия структурных элементов и процессов экосистемы, что достигается организационно-хозяйственными связями. Стратегия сбалансированного инновационного развития Арктики не приемлет ограниченности и ориентированности на точечное решение задач территориального и технологического развития. Поэтому должна быть в виде гармоничной совокупности взаимосвязанных проектов и программ, образующих многопозиционный механизм, согласующийся с приоритетами развития страны.

Освоение Арктики возможно только при реализации самоподдерживаемого развития. Имеем в виду сдерживание экстенсивного потребления ресурсов, направленное на приведение всевозможных потоков, поддерживающих эту территорию, к допустимой величине. Экстенсивное и безудержное общественное потребление не возобновляемых ресурсов, разрушительная и паразитическая деятельность человека неотвратимо пробуждают изменение климата, техногенные и природные катастрофы. В этой связи необходимо согласование противоречивых стратегических приоритетов: с одной стороны, – видоизменение деятельности субъектов хозяйствования в сторону снижения давления на биосферу при стремлении к социальной справедливости, а с другой – развитие информационно-интеллектуальных технологий, экономцентричной логики и праксеологии. Принципиальна реализация концепта ресурсо-энергоэффективности и вторичной переработки. В противном случае, нам не избежать нарушения энтропийного равновесия, и быстрого роста энтропии в экосистеме.

Рассмотрим условие энтропийного равновесия применительно к обеспечению сбалансированности и инновационности развития Арктики. Её жизнеспособность обеспечивает баланс некоторой меры организованности и беспорядка. Нежелательно допускать как критического уровня организации экосистемы, так и высокой степени хаоса, который возникает в следствии неустойчивой структуры, излишней открытости и соответственно неконтролируемого притока разной энергии. При этом необходимо: управлять амплитудой, частотой энтропийных колебаний и отводить излишки в другие и надсистемы.

Учитывая универсальность закономерности энтропийного равновесия, реализация проектов по освоению шельфа, активной разработке природных месторождений, строительству северного морского пути и железнодорожных магистралей приведет к нарушению энтропийного равновесия, повышенной нагрузке на экосистему и необратимым ее изменениям (климатические риски, ускоренная деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, исчезновение видов и популяций животных и др.). В таком случае необходимо идентифицировать зоны повышенной вероятности возникновения деградационных и деструктивных процессов для искусственного нивелирования энтропии в них. Например, – недопущение аварий при транспортировке углеводородов; ликвидация радиационно опасного объекта (береговая база на губе Андреева); образование особо охраняемых природных зон для сохранения популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.

В отношении информационной энтропии надо заметить, что новые знания от генерирующих центров волнами распространяясь приживаются и используются в тех областях, где имею место соответствующая инфраструктура и условия. Эти волны в зависимости от масштабов инноваций отличаются периодами, амплитудой, частотой и мощностью распространения. Такие параметры требуют контроля со стороны управляющей системы, дабы не допустить большой величины энтропии и не спровоцировать разрушение определенной экосистемы.

Устойчивость развития, под которой понимаем постоянную динамику в определенных и допустимых пределах, исходит из следующего условия Фибоначчи («золотое сечение»), организующего оптимальное соотношение границ порядка и хаоса для стратегических параметров объекта управления. Руководствуясь этим принципом можно принять лучшее из возможных управленческих решений используя рефлексивный синтез мыслимых альтернатив и соизмеряя управленческие действия с гармоничной структурой [13].

Следующее важное условие устойчивого развития Арктики состоит в конвергенции производственного опыта, творческого подхода, научных концепций и методологии при выработке управленческих решений. Формирование контента знаний происходит фрактальным образом как самоорганизующаяся система, где каждая новая компетенция может спровоцировать флуктуацию в системе, приводящую к изменению устоявшихся онтологических представлений.

Обеспечение гармоничного инновационного развития той или иной территории предполагает разработку взаимосвязанных программ и проектов, основанных на результатах объективного комплексного исследования максимально широкого круга переменных (природные, географические, государственные, политические, социальные, экономические, интеллектуальные, технологические и др.). Сегодня конвергенция принципиальна в силу глобализации социально-экономической деятельности, в частности, институтов и принципов, форм и методов, механизмов и технологий. Вместе с этим претерпел трансформацию и закон стоимости – теперь он не основной регулятор развития экономических систем. В таких условиях конвергенция необходима с императивом взаимного обмена опытом и достижения нового знания в стремлении к инновационным преобразованиям для приобретения общественного блага. В равной степени этому способствует и условие – корпоративное взаимодействие. Капиталистический строй ориентирует хозяйствующие субъекты к укрупнению, поиску эффективных форм кооперации и взаимного сотрудничества для достижения синергии и других системных эффектов.

На практике продуктивными формами кооперации часто выступают корпоративные ассоциации, консорциумы, кластеры, и другие производственные объединения, дающие возможность побеждать в тендерных состязаниях, лоббировать коллективные интересы в органах власти, получать преференции, проводить аналитические исследования и осуществлять крупные научно-технические проекты, взаимодействовать с зарубежными участниками.

Важно в полной мере реализовывать системный подход как важнейшее условие интегративного восприятия Арктики, её целостного осмысления, понимания закономерностей материального и нематериального бытия, учёта имманентных ее закономерностей для использования этих знаний в производственной и инвестиционной деятельности. А системный синтез позволит идентифицировать управляющие параметры рассматриваемой территории и выявить их взаимовлияние для моделирования и прогнозирования тренда развития, определения зоны и силы управляющего воздействия [14, 26].

Важным условием сбалансированного инновационного развития Арктики выступает государственно-частное партнерство (ГЧП) как совокупность форм установленного взаимодействия реального сектора экономики с государственными структурами для решения социально значимых задач на паритетных соглашениях. Очевидно, что ГЧП – это, во-первых, инструмент государственного механизма привлечения ресурсов из бизнес-среды, а во-вторых, социально значимый механизм кооперации государства и бизнеса [28]. Импонирует, что данное условие реализуется в достаточном объеме и в период 2020–2024 гг. Правительство РФ намерено вложить в Арктические проекты и Северный морской путь около 110 млрд руб. При этом 80 млрд руб. планируют инвестировать частные компании. Объем внебюджетных инвестиций в арктическую территорию к 2024 г. достигнет 176,1 млрд руб., а доля валового регионального продукта – 7,2% [24].

При этом не только возрастает уровень инновационности результатов бизнес-процессов вследствие совершенствования техники и технологии, форм и инструментов организации производства, но и возникает приращение производственных мощностей и инфраструктурных благ. В условиях активного освоения Арктических широт логично задействовать ГЧП, ибо оно являет собой сформировавшийся и результативный механизм привлечения не только финансово-материальных, но и интеллектуальных средств в развитие общественной инфраструктуры.

Условие когерентности субъектов хозяйствования в Арктической зоне детерминирует предпосылку положительного синергетического эффекта для инновационного развития в том смысле, что никакие манипуляции с производственными факторами не дадут желаемых результатов без согласованной по стратегическим (тем, что выявляются в ходе комплексного исследования) параметрам направления развития Арктики. Значит, для инновационного прорыва управляющей системе необходимо образование условий (в первую очередь институциональных), способствующих максимальной мобилизации системного (синергетического) потенциала этой территории 10]. Как минимум, для развития предпринимательства необходимо субсидирование процентных ставок в размере 6,8% годовых и компенсация страховых взносов, сниженная до 8%. К примеру, сейчас на получение льготных кредитов претендует 8 субъектов хозяйствования в Арктической зоне. Они готовы реализовать проекты объемом в 3,3 млрд руб. в области логистики, промышленности, сельского хозяйства, туризма и др. сферах деятельности [25]. Среди крупных одобренных инфраструктурных проектов: «Освоение Сырдасайского месторождения»; «Строительство специализированного терминала навалочных грузов в морском порту Мурманск»; «Техническое перевооружение морского порта Витино и нефтебазы в Мурманской области»; «Строительство завода по выращиванию смолта лосося и малька озёрной форели в Мурманской области»; «Освоение месторождения металлов платиновой группы «Федорова Тундра»; «Освоение свинцово-цинкового месторождения «Павловское».

Суть следующего условия, способствующего сбалансированному развитию Арктики, - достижение синергизма и синергетических (в контексте системных) эффектов, можно выразить так: любой образованный, возведенный и функционирующий объект должен сопровождаться как минимум синергизмом, чтобы использование ресурсов происходило с раскрытием и использованием их потенциалов для преумножения какого-либо блага. Такой факт будет свидетельствовать о хорошей системной организации и грамотном менеджменте. Поэтому, управление развитием Арктической территории должно детерминироваться процессом формирования синергетических эффектов.

Важнейшее условие устойчивого инновационного развития Арктики – экономико-математическое моделирование организационно-управленческих воздействий для идентификации имманентно присущих этой территории трендов, определения направлений, спектра и меры воздействия для достижения желаемого состояния. Кроме этого, экономико-математическое моделирование дает возможность получать достоверные прогнозы при обосновании управленческих решений.

Исследования

[7, 8, 9, 10, 11, 19]

показывают, что традиции

современного факторного и регрессионного анализа в большинстве случаев базируются

на линейных моделях, в основу которых помещают, как правило, алгебраические

полиномы. В реальности это выглядит абсурдно как: вложение инвестиций в

экономический субъект по графику x1(t) позволит достичь чистого дисконтированного дохода

(может быть любой другой показатель экономической эффективности) ![]() с

учетом рыночных требований на продукцию (возмущающего воздействия) z1(t). При этом

считается, что существует линейная связь между факторами и значением

показателя, где единственная динамическая переменная – временной лаг Δt (например, в моделях вида,

формула 1).

с

учетом рыночных требований на продукцию (возмущающего воздействия) z1(t). При этом

считается, что существует линейная связь между факторами и значением

показателя, где единственная динамическая переменная – временной лаг Δt (например, в моделях вида,

формула 1).

![]() (1)

(1)

Такой подход к моделированию, где учитываются только прямые связи между факторами и силой реакции с единственной динамической переменной не позволит качественно прогнозировать последствия управленческих действий. Тем более что в моменты кризисных состояний, когда экосистема практически непредсказуема, рациональны когнитивное моделирование, искусственные усилители интеллекта, человеко-машинные интерактивные системы, способствующие оперативному менеджменту в части принятия обоснованных и конструктивных управленческих решений.

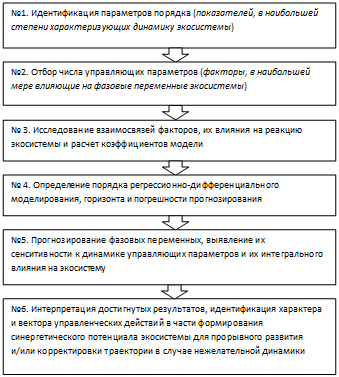

Уместно применять регрессионно-дифференциальное моделирование (РДМ) при прогнозировании развития Арктики. Методически этот подход представлен последовательностью действий (рис. 1) и обеспечивает высокое качество прогнозных результатов в части управленческих решений и инноваций с учетом государственных приоритетов, особенностей экосистемы, структурно-циклических и колебательных процессов.

Источник: составлено автором

Рисунок 1. Алгоритм моделирования развития Арктики

4 ВЫВОДЫ

Обозначенные условия сбалансированного инновационного развития Арктики как результат онтологического исследования универсальных положений теорий систем, диссипации, самоорганизации и синергетики будут в полной мере способствовать реализации стратегических приоритетов ее развития и обеспечению национальной безопасности.

Устойчивое инновационное развитие – результат когерентности внутренних резервов (ресурсный, экономический, научно-технический и др.) экосистемы и внешних условий (наука, политика, право, экология, экономика и др.).

Интенции сбалансированного инновационного управления Арктической зоной заключаются в ориентации на работу глубинных механизмов развития, которые необходимо идентифицировать и совершенствовать в соответствующих направлениях. Поэтому, предлагаемый методологический подход, прежде всего, определён:

а) многопозиционными воздействиями, устойчивыми и рабочими взаимосвязями (обязательно наличие функционирующих обратных связей), интеграцией системных процессов и явлений. Действующая обратная связь обусловливает эмерджентность, синергию, гистерезис и гомеостаз. Различные формы обратной связи (например, институты и профессиональные сообщества) важны для поддержания динамического равновесия рассматриваемой экосистемы. Менеджмент не эффективен тогда, когда обратная связь не гарантирует (запаздывание, искажение, перегруз каналов) управляющей системе достаточный информационный поток о состоянии объекта управления;

б) структурой, масштабом и инертностью экосистемы;

в) пошаговым и синхронным движением к принятой социальной модели, учитывающим инерционность, взаимосвязи и взаимозависимости социальных явлений.

В условиях очевидных и ожидаемых природных и социально-экономических трансформаций существенно возрастает роль комплексных научных исследований для получения максимального объема достоверных данных и последующего их применения при прогнозировании трендов.

В этой связи предлагается методический подход к моделированию траектории развития Арктики, учитывающий структурно-циклическую динамику, системные особенности, нелинейные структурные связи и гистерезисные явления, а также качественно прогнозирующий значения интересующих показателей на базе статистических данных и последствия управленческих решений в условиях инновационных преобразований.

References:

Akaev A.A., Korotaev A.V., Malinetskiy G.G., Malkov S.Yu. (2012). Modelirovanie i prognozirovanie globalnogo, regionalnogo i natsionalnogo razvitiya [Modeling and forecasting of global, regional and national development] M.: Kn. dom «LIBROKOM». (in Russian).

Akaev A.A., Rumyantseva S. Yu., Sarygulov A.I., Sokolov V.N. (2016). Strukturno-tsiklicheskie protsessy ekonomicheskoy dinamiki [Structural and cyclical processes of economic dynamics] SPb.: Izd-vo Politekhn. un-ta. (in Russian).

Alekseeva M.B., Bogachev V.F., Gorenburgov M.A. (2019). Systemic diagnostics of the Arctic industry development strategy Journal of Mining Institute. 238 450-458. doi: 10.31897/PMI.2019.4.450.

Bertalanfi L. (1976). Obshchaya teoriya sistem – obzor problem i rezultatov. Sistemnye issledovaniya [General theory of systems – overview of problems and results. System research] M.: Nauka. (in Russian).

Chainikova G.R., Zatonskiy A.V., Mitiukov N.W., Busygina H.L. (2018). Development of foreign language lexical competence on the basis of a learner's terminological thesaurus and dictionary European Journal of Contemporary Education. 7 (1). 51-59.

Chernavskiy D.S. (2004). Sinergetika i informatsiya (dinamicheskaya teoriya informatsii), Izd. 2-e [Synergetics and information (dynamic information theory)] M.: URSS. (in Russian).

Dallago V. (2002). The Organizational Effect of the Economic System Journal of Economic Issues. 36 (4). 953-979. doi: 10.1080/00213624.2002.11506531.

Dyatlov S.A. (2015). Entropiynaya ekonomika: metodologiya issledovaniya globalnogo ekonomicheskogo krizisa [Entropy Economics: Methodology of Global Economic Crisis Research] SPb.: Izd-vo SPbGEU. (in Russian).

Flores M., Lescano M., Brandi R., Cassano A., Labas M. (2014). A Novel Approach to Explain the Inactivation Mechanism of Escherichia Coli Employing a Commercially Available Peracetic Acid Water Science and Technology. 69 (2). 358-363. doi: 10.2166/wst.2013.721 .

Geraskina I.N., Goncharenko L.P. (2020). Concept and Methodological Aspects of Providing Balanced Innovative Development of Transportation System of the Russian Federation Nauka i tekhnika. 19 (2). 101-107. doi: 10.21122/2227-1031-2020-19-2-101-107.

Geraskina I.N., Kuligin K.N. (2019). Methodological aspects of providing balanced innovative development of construction complex of the Russian Federation International scientific conference on construction and architecture: theory and practice for the innovation development 2019, catpid 2019. 077046. doi: 10.1088/1757-899X/698/7/077046.

Geraskina I.N., Petrov A.A., Zatonskiy A.V. (2017). Modeling of the investment and construction trend in Russia International Journal of Civil Engineering and Technology. 8 (10). 1432-1447.

Khaken G. (2015). Sinergetika: printsipy i osnovy, perspektivy i prilozheniya [Synergetics: principles and fundamentals, perspectives and applications] Moscow: URSS: LENAND. (in Russian).

Matvienko I.I. (2020). Analiz innovatsionnogo razvitiya regionov Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii [Analysis of innovative development of the Arctic zone regions in the Russian Federation]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (1). 307-324. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.1.100663.

Nikolis G., Prigozhin I. (1979). Samoorganizatsiya v neravnovesnyh sistemakh [Self-organization in nonequilibrium systems] M.: Mir. (in Russian).

Prangishvili I.V., Ivanus A.I. (2004). Sistemnaya zakonomernost zolotogo secheniya, sistemnaya ustoychivost i garmoniya [System regularity of the golden section and system stability and harmony]. Control Sciences (Problemy Upravleniya). (2). 2-8. (in Russian).

Prigozhin I.R., Stengers I. (2008). Poryadok iz khaosa: Novyy dialog cheloveka s prirodoy [Order out of chaos: new dialogue between man and nature] M.: URSS. (in Russian).

Scott W., Gough S. (2003). Sustainable Development and Learning: Framing the Issues London; New York: Routledge Falmer.

Serebrennikov E.V. (2019). Strategicheskie i ekologicheskie osobennosti razvitiya dobychi uglevodorodov v rossiyskoy Arktike [Strategic and environmental features of the development of hydrocarbon production in the Russian Arctic]. Innovation and Investment. (5). 282-288. (in Russian).

Serova N.A., Serova V.A. (2019). Osnovnye tendentsii razvitiya transportnoy infrastruktury rossiyskoy Arktiki [Critical tendencies of the transport infrastructure development in the Russian Arctic]. Arktika i Sever. (36). 42-56. (in Russian). doi: 10.17238/issn2221-2698.2019.36.42.

Tortsev A.M., Smirennikova E.V., Studyonov I.I., Novoselov A.P. (2018). Teoretiko-metodicheskie aspekty otsenki innovatsionnogo razvitiya regionov Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii [Theoretical and methodological aspects of evaluation of innovative development of the Arctic regions of the Russian Federation]. Russian Journal of Innovation Economics. 8 (3). 417-434. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.8.3.39386.

Tsukerman V.A., Kozlov A.A. (2018). O razvitii infrastruktury innovatsionnoy podderzhki promyshlennoy deyatelnosti v Arktike [On the development of infrastructure for innovative support of industrial activity in the Arctic]. Drukerovskij vestnik. (3(23)). 192-201. (in Russian).

Varlamov A.V. (2015). O printsipakh metodologii upravleniya krossregionalnymi biznes-sistemami Severa Rossii [On the principles of the methodology of cross regional business systems management of the Russian North]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (12-4(65)). 278-281. (in Russian).

Zatonskiy A., Sirotina N., Bazhenov R., Altukhova I., Alutina E. (2021). Finite-differential models used as a basis for it support in problem-solving Iii international conference on advanced technologies in aerospace, mechanical and automation engineering - mist: aerospace-iii-2020; 9-th international workshop on mathematical models and their applications (iwmma-2020). 120-140. doi: 10.1088/1757-899X/1047/1/012040.

Страница обновлена: 26.04.2025 в 08:55:36

Russia

Russia