Technological security of Russia: current state, threats and ways to ensure

Gretchenko A.I.1,2![]() , Gretchenko A.A.1

, Gretchenko A.A.1![]()

1 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Russia

2 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 130 | Citations: 27

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 5, Number 2 (April-June 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48777065

Cited: 27 by 30.01.2024

Abstract:

Technological security is closely related to the economic and political spheres of life, without which it is impossible to create new and develop existing provisions to ensure it. The purpose of technological security is to ensure the development of projects in science and innovation within the existing strategic directions.

The authors of the article present a system for assessing the technological security of the state. This system includes a certain set of measures that together provide valuable information about the country's technology industry. At the same time, the basic principles of assessing this industry proceed from the need not only for a preliminary analysis of indicators, but also their threshold values.

In the final part of the scientific article, the main challenges and threats to the technological security of the Russian Federation are considered.

Keywords: national security, technological security, scientific and technical sovereignty, external and internal threats

JEL-classification: F52, H56, H12, O31

Введение. Национальная безопасность Российской Федерации представляет сложный механизм, который состоит из множества разных отраслей, например: экономической, социальной, технологической, экологической и иных. Все они тесно взаимосвязаны между собой и оказывают прямое воздействие друг на друга.

Без развития технологической и инновационной составляющих невозможно нормальное функционирование какого-либо государства, так как они помогают развивать различные отрасли страны, например, обеспечивают устойчивый рост высокотехнологичной промышленности, которая позволяет занимать конкурентоспособное место на мировой арене, также она влияет на социальную отрасль, например, обеспечивая медицинские учреждения новым высокотехнологичным оборудованием, и многое другое. Положение технологической безопасности строится на регулярном увеличении потенциала страны, основанного на принципах науки, а также создании наработок в области спецтехнологий во всех областях жизнедеятельности, за счет которых может произойти повышение высокоинтеллектуальной конкурентоспособности страны. Для оценки технологической безопасности необходимо использовать ряд показателей, имеющих пороговые значения и их виды, что в совокупности позволит произвести более полную оценку.

Так, можно утверждать, что в современных условиях невозможно дальнейшее развитие страны без обращения должного внимания на ее технологическую составляющую.

В научной литературе фигурирует большой спектр подходов к определению технологической безопасности, в каждом из которых раскрывается своя сущность. Так, внешнеэкономический толковый словарь дает свое толкование технологической безопасности, которое строится на определенном этапе развития разработок в области новых знаний/умений и возможности их применения, а также на отраслях экономики, оснащенных инновационным потенциалом, вследствие реализации которого у государства появляется независимость даже в критической обстановке [5] (Aksyonova, Shindikova, 2020).

В учебном пособии «Основы экономической безопасности» под редакцией Г.Ю. Гагариной технологическая безопасность определяется как одно из составных положений безопасности техногенной сферы, характеризующее уровень защищенности личности, общества и окружающей среды от угроз, сопряженных с использованием в процессе производства существующих или вновь созданных технологий. Данное положение включает инструменты, обеспечивающие степень совершенствования инноваций в главных направленностях для поддержки независимости государства [11, 15] (Gagarina, 2017; Gretchenko, Belyakov, Gretchenko, 2020).

Технологическая безопасность тесно связана с экономической и политической сферами жизнедеятельности, без которых невозможно создание новых и развитие уже существующих положений ее обеспечения. Так, технологическую безопасность можно назвать посредником между наукой и производством, вследствие чего формируются этапы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) [13, 14, 24, 25] (Lepesh, 2019; Leshchenko, 2019).

А.А. Аксенова и И.Г. Шиндикова выделяют четыре подхода к определению технологической безопасности [5] (Aksyonova, Shindikova, 2020):

1. Степень обеспечения уровня НИОКР как поддержка осуществления государством принятия автономных решений проблем в области национальной экономической безопасности.

2. Взаимная система помощи производств в рамках внутренней экономики страны за счет придания главной роли научно-техническому укладу.

3. Процесс технологического обеспечения развития общественных отношений (социума) с помощью таких категорий, как наличие передовых технологий в области производственного процесса, а также совершенствование степени обеспечения инновациями.

4. Уровень научно-технической развитости экономических агентов, который должен наибольшим образом отвечать мировым стандартам, с целью поддержания технологической безопасности страны в целом.

Технологическая безопасность основывается на тесной связи с научно-техническим суверенитетом, что подчеркивает независимое положение страны на мировой арене. Целью обеспечения технологической безопасности служит обеспечение развития проектов в области науки и инноваций в пределах действующих стратегических направлений.

Следует отметить, что для повышения уровня обеспечения технологической безопасности необходимо соблюдение следующих условий:

- создание среды для оптимального привлечения потенциала, соответствующего продвижению научно-технологического развития по намеченным направлениям;

- реализация целей и задач в сфере управления инновационными отраслями для достижения приоритетов личности, общества и государства;

- развитие национальной научно-технической системы по поддержке реализации проектов и создание инфраструктуры их обеспечения (за счет не только бюджета страны, но частного финансирования).

Переход в эпоху новых технологий характерен также тем, что развитие сферы инноваций произошло в основном для фундаментальных наук, в частности тех, которым характерен более быстрый процесс коммерциализации в научной сфере. Вследствие чего выделяют три структурные составляющие в области создания и развития технологической составляющей национальной экономической безопасности [12, 22, 24] (Glazev, 2020; Karavaeva, Lev, 2021; Lepesh, 2019):

1. Инкубатор – основывается на предоставлении необходимых условий для успешной реализации продукта небольшим фирмам, целью которых является рисковая деятельность по организации процесса включения в работу новых технологий и производству новых инновационных товаров.

2. Технопарк – характеризуется наличием в своем составе учебных организаций, центров науки, организаций производственного характера, офисных центров, а также комплексов, специализирующихся на деятельности информационных и выставочных площадок.

3. Технополис – представляется в виде наукограда, организующего свою работу на основе комплексов изучения и создания совокупности научно-технических потребностей государства за счет создания в них не только производства инновационных товаров, но и подготовки высококвалифицированных рабочих на основе отрасли функционирования данного комплекса. Технополис может включать в себя технопарки и инкубаторы.

Таким образом, технологическая безопасность предполагает сосредоточение государственных направлений регулирования на мерах, реализация которых заключается не только в создании инновационных проектов, обеспечивающих данную безопасность в долгосрочной перспективе, но и построение инициатив в области фундаментальных НИОКР в зоне реализации государственной инициативы. Также стоит отметить организационную структуру технологической безопасности, в частности наличие проектов в области создания инкубаторов, технопарков и технополисов, роль которых является ключевой в обеспечении снятия ограничений в развитии науки и технологий.

Система оценки технологической безопасности государства представляет определенный комплекс мер, который в совокупности дает полную картину состояния технологической отрасли в стране. При этом основные принципы оценки данной отрасли исходят из необходимости не только предварительного анализа показателей, но и разработки дальнейшего сценария технологического развития в стране [8, 10] (Belyakov, Gretchenko, Ryzhaya, 2021; Varshavskiy, 2015).

Также стоит отметить, что необходимо проводить развернутый анализ широкого спектра внешних и внутренних угроз, касающихся технологической безопасности страны, предоставлять их экономическую и технологическую оценку, а также проводить анализ научно-технологического, инновационного и производственного потенциала.

Так, для того, чтобы оценить уровень технологической безопасности Российской Федерации, необходимо использовать определенные показатели, анализ которых позволит не только определить уровень обеспечения безопасности, но и выявить сильные и слабые стороны данной отрасли. Для повышения эффективности такой оценки приоритетное значение приобретает пороговое значение какого-либо показателя, так как именно он позволяет отразить состояние той или иной отрасли в системе технологической безопасности. Как отмечают отдельные российские ученые-экономисты, пороговые значения, являясь ключевыми индикаторами, позволяют дифференцировать между собой различные тренды на классы состояний обеспечения технологической безопасности [6, 7, 23] (Belyakov, Gretchenko, 2020; Belyakov, Gretchenko, Gretchenko, 2020; Lapshin, Lapshin, 2016).

Для более точной оценки государственной политики, направленной на поддержание и развитие технологической безопасности страны, необходимо разделять показатели на ресурсные и результативные. К ресурсным показателям относят те, что составляют комплекс конкретных ресурсов, например денежные средства, человеческий потенциал и иные. К результативным показателям относятся показатели, характеризующие инновационную активность, способность имеющихся ресурсов, использование которых обеспечивает определенные результаты.

Данные показатели позволят дать наиболее полную оценку состояния технологической безопасности Российской Федерации, определить ее сильные и слабые стороны, оценить инновационный потенциал.

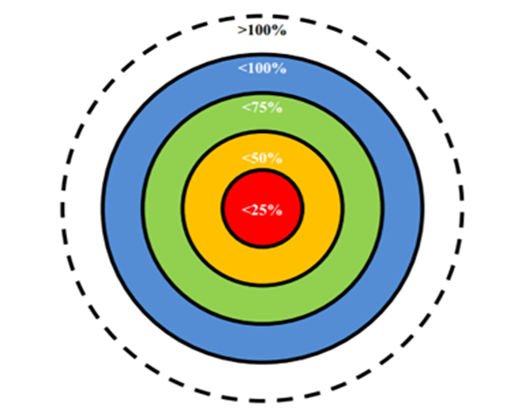

Следует отметить, что существуют различные теории оценки отраслей национальной безопасности страны. Одной из них является зонная теория. Она предполагает оценку состояния безопасности той или иной отрасли на основании следующего рисунка 1.

Рисунок 1. Зоны риска

Источник: [30, 29] (Senchagov, Mityakov, 2011; Senchagov, 2005).

Так, «красная зона» является зоной катастрофического риска, то есть наиболее опасной из всех. Показатель, имеющий данное значение, свидетельствует о реальных угрозах технологической безопасности, и поэтому требует быстрого реагирования государства. Что касается «желтой зоны», то она представляет собой зону критического риска. Показатели, имеющие данное значение, свидетельствуют о существовании различных кризисных явлений в технологической отрасли и также требуют немедленного реагирования государства для принятия конкретных стратегических решений. «Зеленая зона» является зоной значительного риска. Показатель, имеющий данное значение, свидетельствует о некоторых негативных явлениях и тенденциях в технологической безопасности. «Синяя зона» является зоной умеренного риска. Показатели, имеющие данное значение, весьма нормальны, так как находятся в приемлемом положении, стоит отметить, что данная ситуация довольна типична для большого числа индикаторов и не представляет реальных угроз для технологической безопасности. «Белая зона» является зоной стабильности. Показатель, имеющий данное значение, свидетельствует о позитивном развитии технологической безопасности.

Для

примера рассмотрим показатель динамики внутренних затрат Российской Федерации

на исследования и разработки в ВВП, % (рис. 2).

Для

примера рассмотрим показатель динамики внутренних затрат Российской Федерации

на исследования и разработки в ВВП, % (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика внутренних затрат Российской Федерации

на исследования и разработки в ВВП, %

Источник: составлено авторами на основе [19].

Из представленного рисунка 2 видно, что на конец 2019 года данный показатель находится в зоне значительного риска с показателем 1,14%. Данный фактор свидетельствует в первую очередь о некоторых негативных явлениях и тенденциях в технологической безопасности страны. Таким образом, за анализируемый период времени показатель не смог выйти в зону умеренного риска или стабильности, что также говорит о проблемах в данной сфере.

Для того чтобы оценить уровень технологического развития, выявить потенциальные риски и угрозы, а также представить дальнейшее эффективное развитие данной отрасли в виде конкретных целей и задач, необходимо проводить анализ и оценку состояния технологической безопасности государства. При этом следует использовать различные показатели.

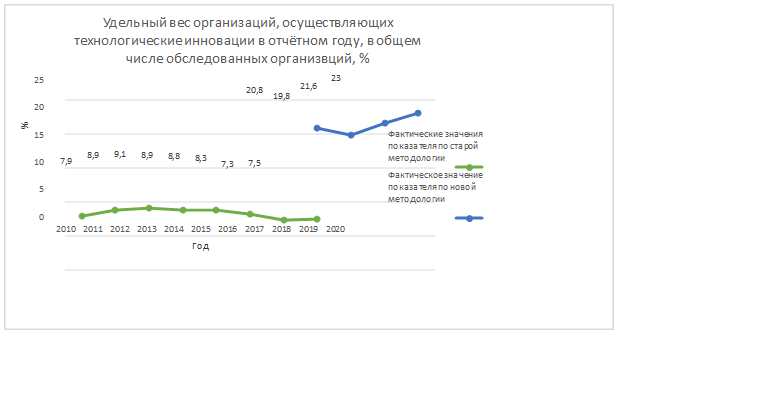

Одним из важнейших макроэкономических показателей, характеризующим долю организаций (удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций), можно оценить состояние технологической безопасности государства (рис. 3).

Рисунок 3. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, %

Источник: составлено авторами на основе [31].

Методология оценки данного показателя «Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций, %» значительно изменилась с 2017 года, поэтому на диаграмме приведено два показателя для сравнительной оценки [16] (Gretchenko, Kaverina, 2017).

На 2020 год данный показатель ровнялся 24%, а пороговое значение составляло не менее 26%. Таким образом, данный показатель находится ниже порогового значения, а значит, имеется негативная тенденция, обусловленная не только различными факторами, но и неэффективностью государственной политики, направленной на данную отрасль. Так, плановое значение на 2020 год в 25% не было достигнуто [2, 4, 17], что говорит о достаточно низкой доле предприятий, осуществляющих технологические инновации. Однако несмотря на данный факт, необходимо отметить, что показатель находится в тенденции роста за последние три года.

Лидирующими странами по данному показателю выступают: Бельгия (62,1%), Норвегия (60,4%), Финляндия (58,2%), Нидерланды (52,2%), Исландия (50,1%) и Германия (50%) [18, 19]. При этом большее число предприятий, функционирующих в высокотехнологичной отрасли, входят в категорию микробизнеса или малого бизнеса. Это объясняется тем, что двигателем инноваций в экономике является именно малый бизнес. Он наиболее гибко реагирует на изменения, происходящие на рынке, что позволяет ему достаточно просто вписаться в систему рыночных отношений, адаптируясь под нужды потребителей или предлагая им свои новшества. Так, посредством свежих идей появляются новые предприятия, создающие новые тренды на рынке.

Рисунок 4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %

Источник: составлено авторами на основе [31].

На рисунке 4 представлен показатель, который характеризует долю инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции. Следует отметить, что пороговое значение определено как не менее 16%. Однако значение данного показателя на конец 2020 года достаточно далеко от порогового и равняется 5,8% [21]. Это еще раз свидетельствует о том, что высокотехнологичное производство в Российской Федерации не является в настоящее время приоритетным направлением в экономике.

Внутренние затраты на научные исследования и разработки по отношению к ВВП также позволяют отразить долю расходов государства в высокотехнологическую отрасль. На рисунке 5 построен график на основе международной статистической базы KNOEMA.

Рисунок

5. Внутренние

затраты на НИОКР к ВВП России, %

Рисунок

5. Внутренние

затраты на НИОКР к ВВП России, %

Источник: составлено авторами [40].

Судя по представленному графику, можно сделать вывод, что расходы на инновационную деятельность в Российской Федерации невелики по сравнению с другими развитыми странами. Так, например, доля расходов на инновационную деятельность на конец 2020 года составила 1,1% в 1174534,3 млн руб., тогда как пороговое значение – не менее 4%. Россия значительно отстает по данному показателю от других, более развитых стран, например, в Швеции данный показатель составляет 4,2% и с каждым годом повышается [18, 26]. В то время как в России показатель расходов стоит на месте.

Увеличение доли финансирования в инновационной среде, а именно на исследования, научные разработки и стартапы, особенно делая акцент на малых и средних предприятиях, позволит начать бизнесу переходить от идей и готовому продукту, что значительно увеличит долю инноваций в стране и благоприятно повлияет на национальную экономику.

Важнейший макроэкономический показатель, который позволяет отразить изобретательскую активность населения, представлен на рисунке 6. Так, на конец 2020 года он был равен 1,63%. Данное значение является ниже порогового уровня, так как не превышает 6% и свидетельствует о значительной угрозе в области научно-исследовательских разработок и инноваций, так как страна не реализует свой потенциал.

Рисунок 6. Число

отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в Российской Федерации,

в расчете на 10 тыс. чел. населения, %

Рисунок 6. Число

отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в Российской Федерации,

в расчете на 10 тыс. чел. населения, %

Источник: составлено авторами [19].

Также следует отметить тенденцию сокращения числа патентных заявок за последнее время, так, Россия находится на 12-м месте с показателем 28 700 шт. Лидирующие позиции занимают Китай (1460244 шт.), США (515180 шт.), Япония (460 369 шт.) [28, 32].

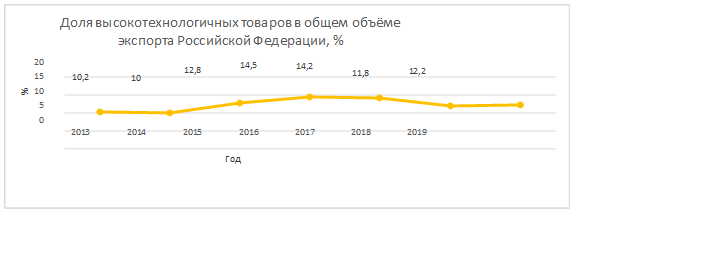

Показатель доли высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта позволяет отразить долю высокотехнологичных товаров в экспорте страны, а также оценить ее конкурентоспособность на мировой арене (рис. 7).

Рисунок

7. Доля

высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта

Рисунок

7. Доля

высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта

Российской Федерации, %

Источник: составлено авторами [19].

Отметим, что данный показатель несколько выше порогового значения (11%), что говорит о позитивной тенденции развития высокотехнологичных производств. В первую очередь этого удалось добиться благодаря росту числа предприятий, занимающихся научными исследованиями и разработками, а также финансированием некоторых особенно важных из них.

Россия занимает высокую позицию по доле экспорта в ВВП, доля страны в мировом экспорте высокотехнологичных товаров составляет всего 0,5%, что является довольно низким показателем по сравнению с более развитыми странами [27] (Nikulin, Gretchenko, 2018).

Проводя анализ показателей, отражающих уровень технологической безопасности Российской Федерации, можно сделать вывод, что большинство из них находятся в довольно критическом положении, так как не превышают пороговое значение, что говорит о различных угрозах в данной отрасли (табл. 1). Так, государству необходимо реструктурировать свою политику, направленную на поддержку и развитие высокотехнологичной отрасли и инновационной активности, предоставляя эффективные меры.

Таблица 1

Пороговые значения и показатели, отражающие технологическую безопасность Российской Федерации

|

Показатель

|

Пороговое значение

|

Показатель за 2020 год

|

|

Удельный

вес организаций, осуществляющих технологические инновации в отчетном году, в

общем числе обследованных организаций, %

|

26

|

24

|

|

Удельный

вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,

выполненных работ, услуг, %

|

16

|

5,8

|

|

Внутренние

затраты на научные исследования и разработки по отношению к ВВП, %

|

4

|

1,2

|

|

Число

отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в РФ, в расчете на 10

тыс. чел. населения

|

6

|

1,73

|

|

Доля

высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта Российской Федерации, %

|

11

|

12,3

|

Далее рассмотрим основные вызовы и угрозы технологической безопасности Российской Федерации [31, 33].

Выявление различных вызовов и угроз в какой-либо отрасли национальной безопасности государства очень важно. Это помогает выявить слабые места и своевременно направить эффективные меры по решению данных негативных тенденций, что позволит повысить уровень безопасности в отраслях национальной экономики.

При этом вызовы и угрозы принято классифицировать на внешние и внутренние, что позволяет более полно оценить масштаб возникшей ситуации. К внутренним угрозам принято относить те, что зарождаются под влиянием негативных тенденций, происходящих в самой стране, например: неэффективная государственная политика, слабый уровень финансирования какой-либо отрасли и иные. Что же касается внешних угроз, то они разрождаются посредством влияния различных мировых негативных тенденций, например: введение санкций рядом государств по отношению к конкретной стране, создание и обострение конфликтов на мировой арене и иные.

Оценивая показатели, отражающие уровень технологической безопасности Российской Федерации, и разработанные стратегии страны: «Стратегия экономического развития РФ», «Стратегия научно-технологического развития РФ» и иные нормативные акты, были выделены следующие основные вызовы и угрозы в данной отрасли (табл. 2).

Таблица 2

Внутренние и внешние вызовы и угрозы

технологической безопасности Российской Федерации

|

Внутренние

|

Внешние

|

|

Низкие

темпы экономического роста

|

Стремление

развитых государств использовать свои преимущества в уровне развития

экономики

|

|

Высокий

уровень зависимости национального производственного сектора от импорта

|

Высокий

спрос на высококвалифицированных ученых и разработчиков, усиление

международной конкуренции за талантливые кадры

|

|

Недостаточный

объем государственных и частных инвестиций в реальный сектор экономики

|

Высокий

уровень зависимости национального производственного потенциала от различных

зарубежных высокотехнологичных товаров и услуг

|

|

Низкий

уровень инновационной активности, отражающийся в отставании области

разработок и внедрения высоких технологий

|

|

Так, например, одной из ключевых внутренних угроз является недостаточный объем государственных и частных инвестиций. Так, внутренние затраты по отношению к ВВП на научно-исследовательские разработки на конец 2020 года составили 1,1% в 1174534,3 млн руб., даже не превышая порогового значения в 3% [33, 35] (Gretchenko, Gretchenko, 2021).

Малый объем привлечения денежных средств в данную отрасль порождает множество проблем, например: невозможность большого числа предприятий реализовать свой инновационный потенциал, малая доля научно-исследовательских центров, отток высококвалифицированных кадров за рубеж, малая доля обновляемых производственных фордов и иные.

Следует отметить, что также необходимо увеличение доли финансовых средств в высокотехнологичный и инновационный сектора, привлечение частных инвестиций в данные отрасли, а также создание партнерских связей с другими странами с целью привлечения зарубежных инвестиций.

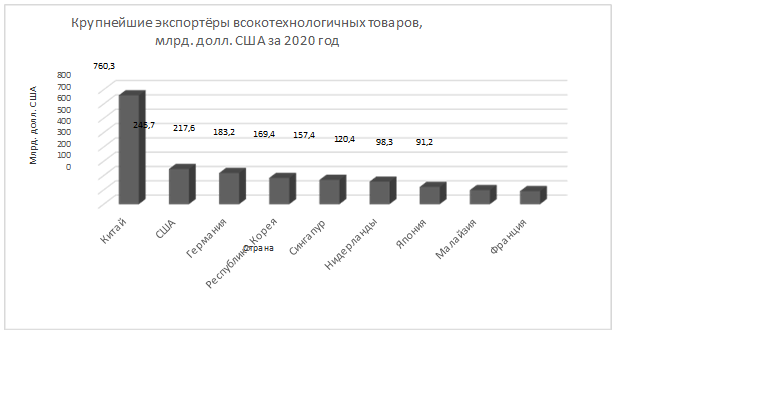

Одной из важных внешних угроз является высокий уровень зависимости национального производственного потенциала от различных зарубежных высокотехнологичных товаров и услуг [36, 37] (Gretchenko, Gorokhova, Demenko, Gretchenko, 2018; Gretchenko, Nikitskaya, Gretchenko, Demenko, 2018). Действительно, многие предприятия закупают иностранные высокотехнологичные продукты, например производственные станки, автомобили и иные товары. При этом появляется большая зависимость отечественных предприятиях от стран – поставщиков такой продукции, что является достаточно значимой угрозой (рис. 8).

Рисунок 8. Крупнейшие экспортеры высокотехнологичных товаров,

млрд долл. США за 2020 год

Источник: составлено авторами [40].

Так, Россия не входит в ряд 10 стран – экспортеров высокотехнологичных товаров. Лидирующую позицию же с большим отрывом занимает Китай с показателем 760,3 млрд долл. США на конец 2020 года.

Решить данную проблему возможно при использовании комплексного подхода, так как она исходит из совокупного влияния негативных факторов, например: малого числа производств, работающих в инновационной сфере, недостаточного числа высококвалифицированных кадров, недостаточного финансирования высокотехнологических разработок и иных. Так, для решения данной проблемы следует решить ряд важнейших макроэкономических задач, в частности:

- провести комплексную модернизацию производственно-технологической базы отраслей реального сектора экономики с учетом требований промышленной и экологической безопасности;

- обеспечить государственную поддержку высокотехнологичного малого и среднего бизнеса в Российской Федерации;

- сформировать новые производственные кластеры на отдельных территориях, на которых установлен льготный режим осуществления промышленно-производственной и технико-внедренческой деятельности;

- расширить использование производственно-технологического и инновационного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса для развития производства продукции гражданского назначения [3, 39] (Gretchenko, Nikitskaya, Valishvili M.A. Gretchenko, 2018).

Заключение

Внутренние и внешние вызовы и угрозы представляют большую опасность для уровня технологической безопасности Российской Федерации. При этом они требуют быстрого и эффективного реагирования самого государства. Только разработка комплексного подхода, содержащего ключевые цели и задачи дальнейшего действия, могут позволить решить данную проблему.

Государственное регулирование в высокотехнологической и инновационной отраслях играет важную роль. Так, посредством осуществления государственной политики возможно не только определять дальнейшие перспективы данной отрасли и способствовать ее развитию, но и своевременно и эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы [34, 38] (Gretchenko, Gretchenko, 2021; Gretchenko, Nikitskaya, Gretchenko, Demenko, 2018).

Государственная политика в области регулирования технологической безопасности заключается в различных мероприятиях, которые направлены на раскрытие инновационного потенциала, повышение эффективности высокотехнологической деятельности, а также использование результатов данной деятельности в целях повышения социально-экономического развития, включая удовлетворение потребностей населения. При этом она состоит из следующих этапов:

- проектирование научно обоснованных концепций развития высокотехнологичной отрасли;

- выявление основных направлений государственной поддержки;

- осуществление и реализация целевых действий и задач, направленных на повышения уровня технологической безопасности страны [9] (Varushchenko, Vladimirov, 2021).

Российская Федерация имеет ряд нормативно-правовых документов, которые направлены на регулирование национальной технологической безопасности. Например, Федеральный закон № 127 «О науке и государственной научно-технологической безопасности», Указ Президента РФ № 400 «О стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года», Паспорт национального проекта «Наука» и другие.

Стоит отметить, что государственная политика, направленная повышение уровня технологической безопасности страны, многогранна и затрагивает все отрасли, например: экономическую, экологическую, социальную и другие. Так, например, в социальной отрасли ставится задача по повышению качества подготовки специалистов в области инноваций и высоких технологий, в экономической отрасли ставится задача по поддержке предприятий, занимающихся инновационной деятельностью.

Основными приоритетными направлениями государственной политики в области обеспечения технологической безопасности выступают:

- комплексное развитие научного потенциала страны;

- государственная поддержка фундаментальных и прикладных научных исследований;

- развитие национальной инновационной системы России;

- развитие перспективных высоких технологий;

- развитие взаимодействия образовательных организаций и научно-исследовательских центров с промышленными предприятиями;

- повышение качества подготовки научных работников, инженеров, технических специалистов [3].

Реализация данных направлений развития науки, техники и технологий на первом этапе осуществления государственной научно-технической политики позволила получить результаты и сформировать компетенции, необходимые для перехода к реализации новых приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, отвечающих на большие вызовы.

Что же касается дальнейших перспектив инновационного развития, то к ним можно отнести следующие:

- осуществление перехода к передовым технологиям во всех отраслях национальной безопасности России;

- поэтапный переход на зеленую энергетику;

- повышение качества медицинских и иных социальных услуг посредством введения высоких технологий и инноваций;

- переход к высокопродуктивному и экологически чистому агропромышленному хозяйству;

- создание эффективного комплекса противодействия техногенным катастрофам и иным источникам опасности;

- развитие транспортной связи, особенно в отдаленных регионах России, повышение их технологической базы, а также установление лидерских позиций в освоении космического пространства [1].

Данные перспективы инновационного развития позволят существенно повысить уровень технологической безопасности страны при их эффективной реализации. Так, например, при внедрении высокотехнологичного оборудования в медицинские учреждения повысится качество оказываемых медицинских услуг, что позволит значительно повысить качество жизни населения.

Таким образом, несмотря на всю важность технологической составляющей, она подвергается различным рискам и угрозам, которые негативно влияют на ее развитие. Для того чтобы преодолеть данную проблему, а также эффективно развивать технологическую отрасль в стране, необходимо уделять должное внимание технологической безопасности Российской Федерации.

Технологическая безопасность предполагает сосредоточение государственных направлений регулирования на мерах, реализация которых заключается не только в создании инновационных проектов, обеспечивающих данную безопасность в долгосрочной перспективе, но и построение инициатив в области фундаментальных НИОКР в зоне реализации государственной инициативы.

Государству необходимо реструктурировать свою политику, направленную на поддержку и развитие высокотехнологичной отрасли и инновационной активности, предоставляя эффективные меры. Государству следует обратить большое внимание на финансирование высокотехнологичной отрасли, создание благоприятных условий для реализации инновационного потенциала различных предприятий, повышение уровня конкурентоспособности с целью привлечения частных и зарубежных инвестиций в данный сектор, развитие человеческого потенциала, а также внедрение инноваций в социальную отрасль. В совокупности успешное функционирование вышеназванных факторов способно дать положительный эффект в развитии сферы инновационной деятельности в Российской Федерации.

References:

Formirovanie i razvitie nauchno-tekhnologicheskogo kompleksa Rossii [Formation and development of the scientific and technological complex of Russia] (2021). (in Russian).

Gosudarstvennoe upravlenie nauchno-tekhnologicheskim razvitiem: voprosy teorii i praktiki [State management of scientific and technological development: issues of theory and practice] (2019). (in Russian).

Gosudarstvennoe upravlenie nauchno-tekhnologicheskim razvitiem: voprosy teorii i praktiki [State management of scientific and technological development: issues of theory and practice] (2020). (in Russian).

Aksyonova A.A., Shindikova I.G. (2020). Otsenka urovnya ekonomicheskoy bezopasnosti (na primere tekhnologicheskoy bezopasnosti) [Assessment of the economic security level (case of technological security)]. Innovation economy: prospects for development and improvement. (7(49)). 5-12. (in Russian).

Belyakov G. P., Gretchenko A. I. (2020). Formirovanie sistemy gosudarstvennogo upravleniya nauchno-tekhnologicheskim razvitiem v rynochnoy ekonomike [Formation of the system of state governance of scientific and technological development in the market economy]. Nauka i praktika. (1(37)). 62-92. (in Russian).

Belyakov G. P., Gretchenko A. I., Gretchenko A.A. (2020). Otsenka urovnya nauchno-tekhnologicheskogo razvitiya regiona [Assessment of the level of scientific and technological development of the region] Actual problems of foreign economic activity in the Russian Federation. 141-146. (in Russian).

Belyakov G.P., Gretchenko A.I., Ryzhaya A.A. (2021). Formy i mekhanizmy vzaimodeystviya organizatsiy v nauchno-tekhnologicheskom razvitii: zarubezhnyy i otechestvennyy opyt [Forms and mechanisms of organizations interaction in scientific and technological development: foreign and domestic experience]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (11(136)). 1009-1016. (in Russian).

Erokhina E.V., Gretchenko A.I. (2021). Vliyanie pokazateley stareniya naseleniya na ekonomicheskuyu bezopasnost Rossiyskoy Federatsii v period do i posle pandemii [The impact of population aging indicators on the economic security of the Russian Federation in the period before and after the pandemic]. Nauka i praktika. (4(44)). 17-26. (in Russian).

Gagarina G.Yu. (2017). Osnovy ekonomicheskoy bezopasnosti [Fundamentals of economic security] (in Russian).

Glazev S.Yu. (2020). O sozdanii sistem strategicheskogo planirovaniya i upravleniya nauchno-tekhnologicheskim razvitiem [On the creation of systems of strategic planning and management of scientific and technological development]. Innovations. (2(256)). 14-23. (in Russian).

Gretchenko A., Gretchenko A. (2021). Freelance in Modern Russian Society: Job Search Through the Internet and by Means of the Internet 3rd International Scientific Conference on New Industrialization and Digitalization (NID 2020). 03003.

Gretchenko A.I., Belyakov G.P., Gretchenko A.A. (2020). Tekhnologicheskiy faktor – istochnik ekonomicheskogo rosta ekonomiki strany [The technological factor is the source of economic growth of the country's economy] International Scientific Conference Coevolution of Technology and Society in the Context of the Digital Age. 29-33. (in Russian).

Gretchenko A.I., Gorokhova I.V., Demenko O.G., Gretchenko A.A. (2018). Digital Economy: Challenges and Threats for Modern Russia Journal of Advanced Research in Law and Economics. (4(34)). 1243-1248.

Gretchenko A.I., Gretchenko A.A. (2021). Labor Market in the Conditions of Digitalization of the Russian Economy

Gretchenko A.I., Kaverina N.A. (2017). Rossiya – lider sotsiogumanitarnyh tekhnologiy [Russia - the leader of socio-humanistic technologies]. Vestnik NSUEM. (3). 25-36. (in Russian).

Gretchenko A.I., Nikitskaya E.F., Gretchenko A.A., Demenko O.G. (2018). Methodological Aspects of Forecasting Skilled Labor in Context of Innovation Transformations (of the Russian Economy) Journal of Advanced Research in Law and Economics. (3(33)). 481-489.

Gretchenko A.I., Nikitskaya E.F., Gretchenko A.A., Demenko O.G. (2018). Methodological aspects of forecasting skilled labor in context of innovation transformations (of the Russian economy) Journal of Advanced Research in Law and Economics. (2). 489-500.

Gretchenko A.I., Nikitskaya E.F., Valishvili M.A. Gretchenko A.A. (2018). Role of higher education institutions in developing hr potential in a forming innovation economy Revista ESPACIOS. (39(21)). 13.

Karavaeva I. V., Lev M.Yu. (2021). Itogi provedeniya V Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Senchagovskie chteniya» «Novye vyzovy i ugrozy ekonomike i sotsiumu Rossii» [Results of the 5th international scientific and practical conference]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (3). 853-887. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.4.3.112368.

Knoema. Retrieved February 02, 2022, from https://knoema.ru/atlas/topics

Lapshin V.Yu., Lapshin N.V. (2016). Indikativnaya sistema strategicheskoy otsenki urovnya ekonomicheskoy bezopasnosti khozyaystvennoy sistemy Rossii [Indicative assessment system strategic economic security level Russian economic system]. Lesotekhnicheskiy zhurnal. (1). 244. (in Russian).

Lepesh G.V. (2019). Nauchno-tekhnicheskaya i tekhnologicheskaya bezopasnost Rossiyskoy Federatsii [Scientific and technical and technological safety of the Russian Federation]. Technical and technological problems of service. (2(48)). 3-8. (in Russian).

Leschenko Yu. G. (2019). Innovatsionnyy vektor v sisteme ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [Innovative vector in the system of economic security of Russia]. Russian Journal of Innovation Economics. (2). 301-316. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.2.40689.

Nikulin L.F., Gretchenko A.I. (2018). Menedzhment: chto delat? [Management: what to do?] (in Russian).

Senchagov V.K. (2005). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii [Economic security of Russia] (in Russian).

Senchagov V.K., Mityakov S.N. (2011). Ispolzovanie indeksnogo metoda dlya otsenki urovnya ekonomicheskoy bezopasnosti [Using the index method to assess the level of economic security]. Academy\'s Herald. (5). 41-49. (in Russian).

Varshavskiy A.E. (2015). Metodicheskie printsipy otsenivaniya nauchno-tekhnologicheskoy bezopasnosti Rossii [Methodological principles of evaluating Russia’s technological security]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 25: Mezhdunarodnye otnosheniya i mirovaya politika. (4). 73-100. (in Russian).

Varuschenko A.A., Vladimirov N.A. (2021). Sostoyanie i perspektivy razvitiya innovatsionnoy deyatelnosti v Rossiyskoy Federatsii v XXI veke [The state and the prospects of the development of innovative activity in the Russian Federation in the XXI century]. Statistika i Ekonomika. (18(2)). 34-44. (in Russian).

Страница обновлена: 12.04.2025 в 20:04:27

Russia

Russia