Improving the employees' competitiveness in the context of the professional competence

Vashalomidze E.V.1, Pak O.A.2

1 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Russia

2 Кубанский государственный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 26 | Citations: 4

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 12 (december 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=47943160

Cited: 4 by 07.12.2023

Abstract:

The publication is devoted to the problems of ensuring the employees' competitiveness, taking into account current trends in the labour market. The individual significance of increasing the competitiveness of an employee in the labour market and the macroeconomic significance determining the growth of human resources quality, including the multiplication of the cost and social assessment of human and social capital, as well as the increase in labour productivity, is noted. Particular attention is paid to aspects of workplaces digitalization and requirements for the development of digital competencies. Based on the survey of managers and chief specialists of personnel departments in 124 enterprises of 18 industries and service economy, the basic requirements for the competencies formation are determined; and an integral assessment of the employees' competitiveness and professional competencies development is presented. An assessment of a system for measuring the employees' competitiveness level and its dynamics and the application of a competitive approach in managing the professional competence development is made. Recommendations for strengthening the employees' competitiveness are proposed. These recommendations include the use of tools for extended information about the possibilities of managing their own competitiveness, as well as the development of staff professional competence based on the link between monitoring the employees' competitiveness and selective cycles of professional growth management.

Keywords: employee competitiveness, professional competence, competence approach, professional assessment, business career, human capital, digital competencies, knowledge economy

JEL-classification: E24, J24

Введение

Место и роль человеческого капитала в современной экономике знаний тяжело переоценить [5] (Dmitrieva, Demtsura, 2017). Человеческий капитал постепенно стал не только полноценным социальным и экономическим активом корпоративного сектора, но и с каждым годом усиливает свой вклад в развитие бизнеса – несмотря на масштабные явления автоматизации и цифровизации, которые, вопреки расхожим убеждениям, не лимитируют значимость персонала и не формируют кризис на рынке труда, а лишь переформатируют требования к эффективному работнику настоящего и будущего.

В условиях неизбежных дальнейших трансформаций рынка труда в мейнстриме новой индустриальной революции актуализируется применение компетентностного подхода к управлению человеческими ресурсами, за счет которого возможно накопить и приумножать человеческий, интеллектуальный и социальный капитал компаний (корпораций) в соответствии с требованиями новой экономики, возможностями и большими вызовами цифровой экономики [21, 22] (Sharipova, 2020).

Аспекты компетентностного подхода к управлению человеческими ресурсами имеют сравнительно давний (с учетом динамичности методологии и инструментария управления в предметной сфере) опыт практического внедрения – первые элементы соответствующего подхода на Западе стали внедряться в 1980-е – 1990-е годы, а в суверенной российской практике – в 2000-е годы (в филиалах и представительствах ряда зарубежных компаний – ранее, практически одновременно с материнскими структурами) [7] (Kibanov et al., 2014). Однако процесс компетентностного управления развитием персонала до сих пор не принимает истинно двусторонний характер – несмотря на, казалось бы, очевидные выгоды для самих работников, на практике зачастую приходится применять поистине «изощренные» подходы, чтобы мотивировать их профессиональное развитие, не говоря о личностном. Подобная ситуация складывается в силу ряда обстоятельств, среди которых не последнюю роль играет коллективная ментальность и исторический опыт [17] (Pronyaeva, Amelina, 2020), выступая очевидными факторами традиционно низкого уровня производительности труда в целом по российской экономике. Однако имеются исследования, в которых справедливо подчеркивается, что существенный вклад в недостаточную мотивацию работников к профессиональному развитию вносит нехватка информированности в сочетании с неверным построением кадровой политики и стратегии развития человеческих ресурсов (включая, собственно, фактор информационно-коммуникационного взаимодействия с объектами кадровой политики) [14–16] (Popov, 2019; Popova, Nivchik, 2019; Pritvorova, Tasbulatova, 2020). Соответствующие асимметрии могут быть обусловлены нежеланием работодателей потерять ценные кадры, в которые были инвестированы значительные средства на развитие – однако в итоге данный подход неизбежно связан с просчетами и недопониманием сути концепции развития человеческого капитала и взаимного механизма вовлеченности-приверженности работников ↔ внутренней корпоративной социальной ответственности.

Инструментом согласования интересов и практических позиций работодателей и работников в части реализации компетентностного подхода к управлению человеческими ресурсами призвана стать концепция управления конкурентоспособностью работников, аспекты которой применительно к рассматриваемой сфере будут представлены в настоящей публикации.

Материалы, методы и организация исследования

Исследование основывается на положения современных парадигм управления человеческими ресурсами организаций, человеческого, интеллектуального и социального капитала коммерческих субъектов, экономики знаний и цифровой экономики.

Оценка состояния кадровой работы в части повышения конкурентоспособности работников через развитие профессиональной компетенции осуществлена на основе материалов анкетирования работников системы управления человеческими ресурсами, проведенного в дистанционном формате в апреле – октябре 2021 года. В анкетировании приняли участие руководители и ведущие (главные) специалисты 124 предприятий 18 отраслей промышленности и сервисной экономики. При оценке разрывов между ожиданиями и реальным состоянием компетенций респондентам предложено представить модель компетенций идеального работника (соответственно, представителя производственно-промышленного или сервисного/сбытового персонала в зависимости от типа предприятия) и оценить сформированность компетенций в среднем по группе персонала как долю от единицы (ста процентов), за которые принимались показатели идеальной модели. Затем также предлагалось оценить соответствующий фактический показатель сформированности компетенций у лидера отрасли – данное значение было принято в качестве ориентира для идентификации рациональных ожиданий реального и потенциального работодателя. Разрывы в компетенциях определялись отклонением между реальными значениями и рациональными ожиданиями, которые находились в диапазоне {-1; 1} балл.

Понятие компетентностного подхода в управлении человеческими ресурсами. Как было сказано ранее, компетентностный подход становится основой корпоративного управления человеческими ресурсами. В его основу положено понимание работника как носителя определенных знаний, умений, и навыков их практического применения, а также соответствующих личностных черт (характеристик), в своей совокупности обеспечивающих результативное выполнение трудовой функции и определяющих ценность работника для работодателя [4, 11, 18] (Degles Khani, Kelchevskaya, 2020; Lyasnikov, Dudin, Chekanov, 2014; Rubtsova, Rzhepka, Solodukhin, 2021).

Наиболее общая классификация компетенций основана на их разделении на личностные, связанные с общими персональными характеристиками эмоциональной, когнитивной, коммуникативной и деятельностной сферы работника, и профессиональные, которые непосредственно связаны с качествами работника (знаниями, навыками, умениями), необходимыми для корректного выполнения типовых задач по данной конкретной профессии [12] (Oparina, 2019).

Система компетенций отдельных работников вносит вклад в капитал организации, как человеческий, так и интеллектуальный [22, 23] (Sharipova, 2020; Shevyakova, Petrenko, Urazbekov, 2020). Тем самым основой компетентностного подхода в управлении человеческими ресурсами организаций выступает понимание того, что чем более развиты компетенции работника, тем более ценен он для работодателя и больший вклад вносит в организационный капитал.

Разрывы в компетенциях как системная деформация российского рынка труда и угроза социально-экономическому развитию в цифровую эпоху. Приоритетная значимость применения компетентностного подхода в управлении человеческими ресурсами в контексте обеспечения национальной и корпоративной экономической безопасности, стимулирования развития и роста может быть наглядно проиллюстрирована через разрывы в рациональных ожиданиях (формируемых запросами рынка) и реальном состоянии развития профессиональной компетенции основных категорий работников [20, 23] (Frolova, Guskova, 2019; Shevyakova, Petrenko, Urazbekov, 2020). Наиболее остро стоит проблематика разрывов цифровых компетенций, соответствующих мегатрендам и требованиям современной экономики знаний: с одной стороны, наличие подобных разрывов в принципе недопустимо, если всерьез ставить задачи обеспечения национального цифрового суверенитета и инновационного прорыва; с другой стороны, практика показывает, что именно цифровые компетенции зачастую выступают зоной наиболее существенных разрывов между рациональными ожиданиями и фактическим состоянием дел [6, 19] (Konstantinova, Kudaeva, 2020; Subocheva, Yakovleva, 2020), что подтверждают приведенные ниже результаты проведенного нами эмпирического исследования.

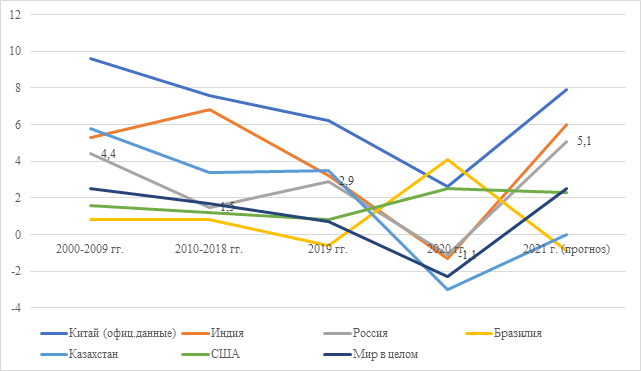

Вполне вероятно, что именно такие разрывы являются основным фактором отставания России в темпах роста производительности труда от глобальных конкурентов (рис. 1), критически значимым в контексте нарастания отставания по производительности труда от глобальных экономических лидеров.

Рисунок 1. Среднегодовой прирост производительности труда в России, странах БРИК и США в 2000–2021 гг., %

Источник: [25].

Следовательно, разрывы в компетенциях российских работников необходимо и важно ликвидировать, что становится приоритетной корпоративной и публичной задачей и нашло отражение, в частности, в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» [1]. Однако для реальных сдвигов в предметной сфере недостаточно институциональных изменений, включая весьма продуктивные меры по развитию публичных и корпоративных систем профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Важно также вовлекать в указанные процессы самих работников, ориентируя их на рациональное выстраивание деловой/профессиональной карьеры с паритетным приложением усилий вместе с работодателями (или службами управления занятостью в части профориентации и переподготовки незанятых граждан).

Концепция конкурентоспособности работников как драйвер развития профессиональной компетенции. Применение конкурентного подхода к управлению профессиональными компетенциями персонала имеет, как представляется, значительный потенциал в формировании ситуации взаимного выигрыша обеих сторон трудовых отношений – работодателей и работников.

Конкурентоспособность работника в наиболее общем смысле – набор профессиональных и личностных факторов, определяющих его ценность на рынке труда, как в статике (потенциал), так и в динамике (выражение трудового потенциала через производительность и иные показатели эффективности труда) [3] (Gaboyan, 2017). Такими факторами, по сути, и являются компетенции – личностные и профессиональные.

Для конкретного работника в условиях эластичности спроса и предложения на равновесном рынке труда собственная конкурентоспособность означает, прежде всего, уверенность в том, что при выборе из нескольких претендентов по объективным критериям, опирающимся исключительно на профессионализм и личные качества, и при исключении фактора случайности выбор падет именно на него [13] (Podverbnyh, Onisiforova, 2015).

Для работодателя надлежащая конкурентоспособность работников означает их способность лучше других при прочих равных условиях оправдывать инвестиции в развитие и текущую оплату труда [24] (Simbine, Tukamushaba, 2020).

Состыковав взаимные интересы и образуя цепочку из индивидуального трудового потенциала и его реализации, работодатель и работник практически гарантируют долгосрочное продуктивное партнерство, результатом которого выступает приумножение капитала по различным направлениям: человеческого капитала как организационного актива, интеллектуального капитала как капитала носителя (работника) и пользователя (работодателя) и социального капитала собственно работника как совокупность профессиональной репутации, уважения и доверия в трудовом коллективе, накопленных сетевых связей в обмен на реализацию работодателем внутренней корпоративной социальной ответственности (расширенных социальных обязательств, порой, опережающих реальные потребности работников).

Поскольку, как отмечалось выше, факторами конкурентоспособности работников выступают компетенции, то через развитие компетенций будет обеспечен рост конкурентоспособности работников. И если работодателю зачастую достаточно сложно собственными силами конфигурировать развитие личностных компетенций работников (хотя по силам создать наилучшие условия для этого), то управление профессиональными компетенциями может полностью подчиняться интересам корпоративной кадровой политики – и быть тем более успешным, если полностью заинтересует и вовлечет самих работников.

Оценка состояния кадровой работы в части повышения конкурентоспособности работников через развитие профессиональной компетенции в российском корпоративном сегменте. Материалы проведенного анкетирования указывают на крайнюю неоднозначность состояния профессионального управления в изучаемой сфере, еще раз иллюстрируя проблематику системного подхода к корпоративной кадровой политике, включая управление развитием персонала.

В частности, лишь 52,4 % опрошенных полагают, что на их предприятиях система управления развитием человеческих ресурсов носит двусторонний характер, только 27,4 % убеждены, что применяемые подходы к управлению развитием человеческих ресурсов не встречают сопротивления со стороны работников, 75,8 % респондентов полагают, что работникам непонятны или неприемлемы процедуры профессиональной/деловой оценки по компетенциям, при этом на 95,2 % предприятий применяется компетентностный подход к управлению человеческими ресурсами – иными словами, данный подход не находит понимания и позитивного отклика у работников.

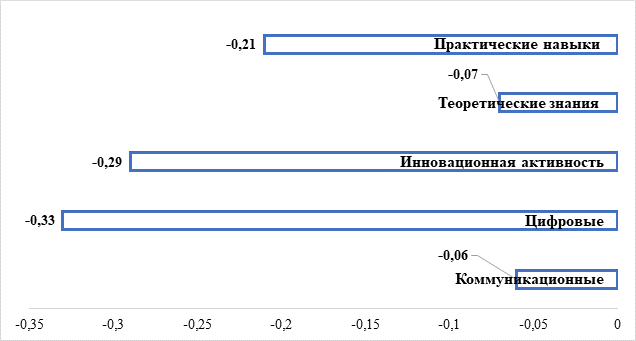

Однако подобная ситуация, как уже отмечалось, вовсе не в интересах самих работников, не говоря о работодателе. Оценки разрывов между реальным и интегральным уровнем профессиональных компетенций основного персонала (для промышленных предприятий – производственно-промышленного, для сервисных – сервисного и сбытового) по ключевым группам (коммуникационные, цифровые, инновационная активность, теоретические знания и практические навыки по профессии) указывают на существенные разрывы между ожиданиями и реальными показателями сформированности компетенций (рис. 2).

Рисунок 2. Оценка разрывов между ожидаемыми и фактическими компетенциями работников российских предприятий

Источник: составлено по результатам анкетирования.

Так, во всех случаях идентифицированы отрицательные разрывы, то есть фактическое состояние сформированности компетенций целевых категорий работников хуже рациональных ожиданий, формируемых представлениями о состоянии человеческого капитала отраслевых лидеров. Наиболее существенные отклонения, что также оказалось ожидаемым, наблюдались по цифровым и инновационным компетенциям.

В ходе анкетирования было подтверждено, что соответствующая проблематика в немалой степени сопряжена с недостатками в корпоративной кадровой политике и практике ее реализации. Лишь у 3,2 % компаний производится та или иная оценка конкурентоспособности персонала, и только на 9,7 % компаний проводится разъяснительная работа с работниками по поводу взаимовыгодного характера сотрудничества в области профессионального развития. Ни в одной компании, представители которой приняли участие в анкетировании, не имеется системы управления профессиональными компетенциями работников на основе измерения и неуклонного повышения их конкурентоспособности.

Рекомендации по укреплению конкурентоспособности работников в контексте развития профессиональной компетенции. Сложившаяся ситуация не способствует повышению конкурентоспособности ни самих работников, ни компаний и требует мер по оптимизации и реформированию. Безусловно, многие решения неизбежно касаются вопросов философии корпоративного управления [8] (Krasnikova, 2020). В основу кадровой политики должны быть положены аспекты взаимовыгодного сотрудничества, взаимной социальной ответственности работодателей и работников [10] (Litvinenko, Berestneva, 2017). Кроме того, может быть предложен практический инструментарий фасилитации в предметной сфере. Как думается, основу совершенствований должны составлять циклы или программы развития персонала, которые в той или иной степени реализуются на предприятиях, поставивших задачу совершенствования управления человеческими ресурсами с учетом компетентностного подхода. В рамках таких циклов/программ должны применяться инструментарии оценки и информирования работников, основанные на мониторинге их конкурентоспособности [2] (Asaul, Koshcheev, Tsvetkov, 2020) – причем как внутренней (внутри трудового коллектива, прежде всего между персоналом одного уровня иерархии, выполняющего идентичные или близкие трудовые функции), так и внешней (на рынке труда).

Если брать годовой цикл развития персонала как один из приоритетных инструментов целевого управления развитием, тесно интегрируемого с мониторинговыми процессами [9] (Lazutina, Lebedeva, 2019), то имплементация конкурентностного компонента может быть осуществлена следующим способом:

– результаты первичной или последней по хронологии деловой оценки работника включают в себя оценку конкурентоспособности. Для оценки внутренней конкурентоспособности необходимо и достаточно сравнить показатели со средними и с лучшими по подразделению или группе персонала – различия со средними значениями иллюстрируют объективный уровень конкурентоспособности, а отставание от лучших – потенциал совершенствования. Экспертным или иным способом может быть проведено аналогичное оценивание внешней конкурентоспособности работников. Одновременно оцениваются профессиональные компетенции, что, как правило, в той или иной мере ранее внедрено на большинстве предприятий, по меньшей мере относящихся к крупному бизнесу. Сопоставления как в части разрывов по компетентности, так и в контексте связи с конкурентоспособностью могут быть наглядно проиллюстрированы на индивидуальных картограммах и графиках, в том числе в отчетах для самих работников – подобную практику, при ее отсутствии, настоятельно рекомендуется внедрить, что имманентно обеспечит рост информированности персонала по вопросам собственного развития;

– указанные показатели, их значимость для будущего работника и компании следует обсуждать при постановке целей на год с закрепленным руководителем или иным наставником (далее – куратором). Работник должен понимать, что означают разрывы в компетенциях и как они связаны с уровнем конкурентоспособности, это позволит совместно с куратором выработать продуктивные стратегии развития компетенций на предстоящий цикл, грамотно сформулировать цели и задачи развития и увязать их с инструментами, такими как самообучение, повышение квалификации и др., а также со стимулированием (например, через рост показателей эффективности, к которым будут привязаны премии);

– последующий мониторинг показателей конкурентоспособности по основным критериям, включая сформированность ключевых компетенций, индивидуальную производительность и иные показатели эффективности труда, может стать основой для периодического обсуждения с куратором, включая, при необходимости, пересмотр целей развития или инструментов их достижения;

– диагностика в конце цикла позволит оценить достижения, определить показатели премирования, выявить проблемы и противоречия и наметить планы сотрудничества работодателя и работника по развитию, включая компетентностную сферу, на перспективу.

Предложенная схема может быть модифицирована под потребности и реалии управления человеческими ресурсами конкретных компаний, однако в целом дает базовый ориентир о направлениях совершенствования механизмов управления человеческим капиталом организации в предметной сфере.

Заключение

Подводя итоги проведенного исследования, можно констатировать, что тесная взаимосвязь между конкурентоспособностью работников и развитием компетенций открывает обширные возможности для совершенствования корпоративного управления человеческими ресурсами. Корпоративная политика в области человеческих ресурсов должна учитывать факторы конкурентоспособности работников для наиболее взвешенных мер по привлечению и удержанию персонала; на индивидуальном уровне целесообразно активно использовать результаты мониторинга конкурентоспособности работников, как внутренней, так и внешней, для целей надлежащего конструирования и корректировки программ и циклов развития, важнейшим элементом которых остается целевое управление развитием профессиональных компетенций.

References:

Asaul V.V., Koscheev V.A., Tsvetkov Yu.A. (2020). Otsenka konkurentosposobnosti organizatsiy v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [Assessment of organization's competitiveness in the digital economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (1). 533-548. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.1.100025 .

Degles Khani S.M., Kelchevskaya N.R. (2020). Strategii investirovaniya v intellektualnyy kapital pod vliyaniem modeley sozdaniya tsennosti [Strategies for investing in intellectual capital under the influence of value creation models]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (4). 2213-2232. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.4.110938.

Dmitrieva E.Yu., Demtsura S.S. (2017). Sushchnost i rol chelovecheskogo kapitala v ekonomike znaniy [The essence and role of human capital in the knowledge economy] Genesis, formation, development and forecasting of economic systems in Russia and abroad. 135-152. (in Russian).

Frolova E.V., Guskova I.V. (2019). Analiz vliyaniya klyuchevyh kompetentsiy vypusknikov na nematerialnuyu sostavlyayushchuyu ikh udovletvorennosti rabotoy [The analysis of the influence of key competences of graduates in the intangible component of their job satisfaction]. Russian Journal of Labor Economics. 6 (3). 1119-1130. (in Russian). doi: 10.18334/et.6.3.40828.

Gaboyan A.G. (2017). Formirovanie konkurentosposobnosti rabotnikov infrastrukturnyh kompaniy chetvertichnogo sektora [Formation of employees' competitiveness in infrastructure companies in the quaternary sector] Rostov-on-Don. (in Russian).

Kibanov A.Ya. i dr. (2014). Kontseptsiya kompetentnostnogo podkhoda v upravlenii personalom [The concept of competence approach in personnel management] M.: INFRA-M. (in Russian).

Konstantinova D.S., Kudaeva M.M. (2020). Tsifrovye kompetentsii kak osnova transformatsii professionalnogo obrazovaniya [Digital competencies as the basis for the professional education transformation]. Russian Journal of Labor Economics. 7 (11). 1055-1072. (in Russian). doi: 10.18334/et.7.11.111073.

Krasnikova Ya.V. (2020). Tsifrovye tekhnologii v upravlenii personalom [Digital technologies in personnel management]. Gumanitarnyy nauchnyy zhurnal. (1). 77-83. (in Russian). doi: 10.24411/2078-9661-2020-10011 .

Lazutina A.L., Lebedeva T.E. (2019). Sovremennye podkhody k razvitiyu personala v usloviyakh globalizatsii [Modern approaches to personnel development in the context of globalization]. Aktualnye voprosy sovremennoy ekonomiki. (5). 193-198. (in Russian). doi: 10.34755/IROK.2019.5.5.054 .

Litvinenko G.N., Berestneva M.I. (2017). Kadrovyy marketing kak effektivnyy instrument vzaimodeystviya vnutrennego i vneshnego rynkov truda [Human marketing as an effective instrument of interaction of internal and external markets of labor]. Scientific Journal of KubSAU. (129). 943-954. (in Russian). doi: 10.21515/1990-4665-129-067 .

Lyasnikov N.V., Dudin M.N., Chekanov E.V. (2014). Ekonomika i sotsiologiya truda [Economics and sociology of labor] M.: Knorus. (in Russian).

Oparina N.N. (2019). Model kompetentsiy upravlencheskikh kadrov sovremennyh rossiyskikh organizatsiy [Model of modern russian organizations managerial competences]. Public administration. Electronic Bulletin. (75). 209-226. (in Russian).

Podverbnyh O.E., Onisiforova E.V. (2015). Formirovanie innovatsionnogo potentsiala kak faktora povysheniya konkurentosposobnosti rabotnikov naukoemkogo predpriyatiya [Formation of innovative potential as a factor of increasing the competitiveness of employees of a knowledge-intensive enterprise] Krasnoyarsk: Sibirskiy gos. aerokosmicheskiy un-t im. akad. M. F. Reshetneva. (in Russian).

Popov A.V. (2019). Problemy i perspektivy razvitiya motivatsii tvorcheskoy trudovoy aktivnosti rossiyskikh rabotnikov [Problems and prospects of the motivation for creative labor activity of russian workers]. Russian Journal of Labor Economics. 6 (1). 125-144. (in Russian). doi: 10.18334/et.6.1.39726.

Popova N.V., Nivchik A.V. (2019). Motivatsiya molodyh rabotnikov predpriyatiya k professionalnomu razvitiyu [The motivation of young employees to professional development]. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. 5 (1). 144-159. (in Russian). doi: 10.21684/2411-7897-2019-5-1-144-156 .

Pritvorova T.P., Tasbulatova B.K. (2020). Vnedrenie otsenki sovmestimosti sistemy aktivizatsii i motivatsionnogo profilya rabotnika v upravlenie chelovecheskimi resursami kompanii [Implementation of the compatibility assessment of the activation system and the employee's motivational profile in the company's human resource management]. Leadership and management. 7 (1). 49-66. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.1.100417.

Pronyaeva L.I., A melina A.V. (2020). Kontrolling personala publichnogo upravleniya [Controlling of public administration personnel] Orel: Izdatelstvo Srednerusskogo instituta upravleniya – filiala RANKhiGS. (in Russian).

Rubtsova N.V., Rzhepka E.A., Solodukhin K.S. (2021). Stimulirovanie truda v sfere gostepriimstva v aspekte otsenki lichnostnyh kharakteristik rabotnikov [Labour incentives in the hospitality industry in the aspect of assessing the employees' personal qualities]. Leadership and management. 8 (4). 539-554. (in Russian). doi: 10.18334/lim.8.4.113715.

Sharipova O.M. (2020). Primenenie kompetentnostnogo podkhoda v upravlenii personalom i PR-tekhnologiy dlya dostizheniya strategii predpriyatiya [Applying a competency-based approach to personnel management and PR technology to achieve the company's strategy]. Leadership and management. 7 (2). 201-212. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.2.110305.

Sharipova O.M. (2020). Tsifrovizatsiya i tsifrovye kompetentsii: novaya realnost [Digitalization and digital competencies: new reality]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (3). 1789-1802. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.3.110525.

Shevyakova A.L., Petrenko E.S., Urazbekov A.K. (2020). Razvitie kompetentsiy dlya Industrii 4.0: kvalifikatsionnye trebovaniya i resheniya [Competences development for Industry 4.0: qualification requirements and solutions]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (1). 85-102. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.1.100690.

Simbine B.D., Tukamushaba E.K. (2020). The effect of employees’ behaviour on organisational competitiveness in hospitality Research in Hospitality Management. 10 (1). 43-49. doi: 10.1080/22243534.2020.1790208.

Subocheva O.N., Yakovleva E.A. (2020). Tsifrovye tekhnologii kak faktor formirovaniya kompetentsiy sovremennogo rabotnika [Digital technologies as a factor for forming the competencies of a modern employee]. Obschestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika. (12(80)). 36-39. (in Russian). doi: 10.24158/spp.2020.12.5 .

Страница обновлена: 01.05.2025 в 08:03:35

Russia

Russia