Algorithm of high-tech production financial stability

Kokhno P.A.1

1 АНО «Содействие и развитие инноваций в научно-производственной сфере», Russia

Download PDF | Downloads: 41 | Citations: 7

Journal paper

High-tech Enterprises Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 2, Number 4 (October-December 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48158860

Cited: 7 by 30.01.2024

Abstract:

The article explores a high-tech machine-building complex in the dynamics of development. A set of measures for its modernization is proposed, since mechanical engineering is the material basis for the technological development of the economy. Attention is paid to import substitution aimed at replacing foreign equipment with domestic equipment with similar technological and operational characteristics, or higher compared to foreign analogues. To assess the level of diversification and, accordingly, the financial sustainability of high-tech enterprises of the engineering complex, it is proposed to use an integrated approach based on the entropy diversification index. The author's methodology for assessing the financial stability of a high-tech industrial enterprise of the machine-building complex by methods of pattern recognition theory has been developed. At the same time, a close correlation between diversification and production efficiency of demanded products in commodity markets is justified.

Keywords: high-tech production, import substitution, diversification, financial stability, diversification index, pattern recognition theory, equipment moral depreciation, investment activity, labour productivity

Высокотехнологичный промышленный комплекс, в первую очередь машиностроительное производство, – это совокупность производств машин, оборудования, приборов, комплектующих деталей и изделий, электрических машин, электронных компонентов и транспортных средств. При этом совокупность мероприятий по модернизации машиностроения, направленных на расширение его производственной базы с использованием заделов отечественной науки и привлечением прогрессивных технологий, является необходимым условием вовлечения в процесс инновационно-технологического перевооружения сопряженных производств других отраслей обрабатывающей промышленности и всего реального сектора экономики. Именно поэтому машиностроение является материальной базой для технологического развития экономики. Особое место машиностроения в структуре экономики предопределяет энергию его позитивного воздействия на развитие всего промышленного комплекса РФ [1–3] (Batkovskiy, Styazhkin, Fomina, 2021; Laguta, Yasinovskiy, 2020; Smirnova, 2021). Импортозамещение, направленное на замену зарубежного оборудования отечественным, обладающим аналогичными технологическими и эксплуатационными характеристиками или более высокими по сравнению с зарубежными аналогами, повышает конкурентоспособность не только на внутреннем, но и на мировом рынке [4–7] (Erokhina, Gavrilova, 2020; Mingazov, 2020); Sodnomova, Rubtsova, 2020; Tresko, Savenkova, Skornyakov, 2020). В авторской статье [8] (Kokhno, Kokhno, 2021) предложена математическая модель расчета доли иностранных комплектующих в отечественной продукции на примере продукции радиоэлектронной промышленности, подведомственной Минпромторгу России. Такой вектор развития машиностроения наряду с решением задач обеспечения отечественных потребителей высококачественной продукцией, соответствующей мировым стандартам, одновременно способствует росту экспортного потенциала импортозамещающей продукции. Приоритетной целью импортозамещения является обеспечение технологической независимости функционирования российской экономики. Поэтому одним из главных направлений инновационно-технологического развития отечественного машиностроения является развивающее импортозамещение, то есть обеспечение реального сектора экономики отечественным оборудованием, по технологическим характеристикам и эксплуатационным параметрам не уступающим зарубежным аналогам или превосходящим их. Развивающее импортозамещение опирается на результаты отечественных разработок машин, оборудования и компонентов производства. Важнейшим направлением развивающего импортозамещения является производство технологически сложного оборудования двойного назначения.

Одной из главных задач развивающего импортозамещения, как сказано выше, является снижение зависимости от импорта компонентов производства. Развивающее импортозамещение направлено на инновационно-технологическое развитие машиностроения, и шире – должно способствовать распространению мультипликативных эффектов на другие отрасли обрабатывающей промышленности, включенные в технологические цепочки производства продукции машиностроения. Показателями результативности (или эффективности) развивающего импортозамещения являются: увеличение удельного веса валовой добавленной стоимости (ВДС) в выпуске (как следствие снижения ресурсоемкости и зависимости от импортных компонентов производства); рост экспорта как следствие повышения уровня конкурентоспособности; рост удельных цен экспорта (признак роста доли технологически сложной продукции в исследуемой группе товарной номенклатуры экспорта) [9, 10] (Kokhno, Kosarev, 2017; Kokhno, 2016). В целом к позитивным сдвигам, обеспеченным развивающим импортозамещением, следует отнести рост экспортной выручки от реализации инвестиционного оборудования на внешнем рынке. Рост конкурентоспособности отечественной инвестиционной техники обеспечил возможность ее реализации по зарубежным контрактам. Это позволило поддержать темпы роста производства в условиях падения спроса на российском рынке. Другим положительным следствием является снижение удельного веса затрат на импортные компоненты в затратах на сырье, материалы и комплектующие. Удельный вес ВДС в выпуске снизился по сравнению с базисным периодом.

Основным фактором снижения ВДС стало снижение производства в 2013–2020 гг. Влияние роста локализации производства и снижения зависимости от импорта компонентов оказалось недостаточным для компенсации воздействия факторов, повлиявших на снижение доли ВДС в выпуске инвестиционного оборудования. На снижение доли ВДС в выпуске повлиял рост издержек производства в 2018–2020 гг. В этот период нефтепродукты подорожали на 34 %, металл – на 23 %, затраты на электро- и теплоэнергию – на 20 %. Росту ВДС препятствуют низкие темпы внедрения ресурсосберегающих технологий – следствие снижения инвестиционной активности в отрасли, не позволяющее обеспечить инновационно-технологическое обновление производственного оборудования, в том числе и в отраслях, производящих высокотехнологичную продукцию инвестиционного назначения [11, 12] (Kokhno, 2016; Dovguchits, Kokhno, Kosarev, 2017). Оценивание эффективности развивающего импортозамещения по отраслям, производящим инвестиционное оборудование, проведено по показателям, характеризующим рост конкурентоспособности отечественного оборудования на мировом рынке, развитие производства и экспорта прогрессивной высокотехнологичной техники, повышение уровня локализации производства, динамику соотношения стоимостных показателей импорта и экспорта инвестиционного оборудования. По суммарному объему экспортной выручки все рассматриваемые виды оборудования показывают довольно высокий рост.

Отметим, что высокие темпы роста в рассматриваемых отраслях отнюдь не являются следствием «низкого старта» – рассматриваемые отрасли на протяжении многих лет входят в число лидеров экспорта, имея высокие доли в структуре экспорта инвестиционного оборудования. Здесь напрашивается вывод о росте конкурентоспособности, достигнутом как результат эффективности развивающего импортозамещения. Следует отметить, что рост экспортной выручки обеспечен в том числе увеличением доли дорогостоящего, технически сложного, наукоемкого оборудования в структуре экспорта техники для добычи полезных ископаемых и станкоинструментальной продукции. Доля прогрессивного оборудования в структуре экспорта техники для сельского и лесного хозяйства снизилась, но остается очень высокой. Возможно, что высокие темпы роста экспортной выручки были обеспечены за счет существенного увеличения поставок за рубеж продукции с относительно низкими ценами. По показателю зависимости от импорта компонентов производства можно признать эффективным воздействие фактора развивающего импортозамещения в производстве сельскохозяйственной техники, где к концу периода удалось выйти на уровень базисного 2010 г. после существенного роста импорта компонентов в середине периода. В станкоинструментальной промышленности произошел высокий рост зависимости от импорта компонентов, что связано с открытием на территории РФ сборочных станкостроительных предприятий зарубежных компаний. В результате импорт компонентов увеличился в 2,2 раза при росте цен на 10 %.

Наконец, посмотрим на изменение показателя соотношения импорта и экспорта. Тенденция снижения этого показателя просматривается на протяжении исследуемого периода. Хотелось бы думать, что на позитивные сдвиги оказали влияние рост экспортной выручки (за счет роста объемов экспорта и за счет экспорта более дорогостоящих видов продукции) и импортозамещение. Это, несомненно, так, но основным фактором этого процесса все же является снижение спроса. Собственно говоря, импортозамещение не следует рассматривать как процесс замены импортного оборудования отечественным по очень широкому кругу видов продукции. Внешняя торговля во многом является проявлением международной интеграции в сфере производства. Импортозамещение, тем более развивающее импортозамещение, следует рассматривать как качественный аспект, а не количественный. Задачами импортозамещения являются обеспечение технологической безопасности, паритета в научной сфере, развитие научного потенциала, приоритеты научно-технического развития, создание конкурентоспособности в сфере образования, завоевание рынков сбыта прогрессивной техники, в том числе не имеющей зарубежных аналогов. Следовательно, снижение инвестиционной активности в отраслях реального сектора препятствует обновлению активной части основных фондов, что существенно снижает эффективность экономической деятельности на данном этапе, а также, учитывая пролонгированное действие инвестиций, не создает предпосылок для высоких темпов инновационно-технологического развития экономики в среднесрочном периоде.

В современных условиях процесс управления инвестиционно-инновационными возможностями высокотехнологичного производства затрагивает многие аспекты проектной деятельности и зависит от таких факторов, как менеджмент проекта, кадровая, ресурсная база, качество сервисного обслуживания, имеющиеся технологии обработки материалов, сборки и производства деталей, узлов, агрегатов и т.д. Задача управления стратегической эффективностью инновационного проекта заключается в планировании такого воздействия объекта управления (инициаторов, менеджмента проекта) на субъект управления (структурные характеристики стратегической эффективности проекта), при котором достигается максимум значения показателя стратегической эффективности проекта, что является целевой функцией с учетом системы ограничений. Данная задача относится к типу задач нелинейного программирования со смешанными ограничениями. Экономико-математическая модель формализации задачи управления стратегической эффективностью проекта по созданию высокотехнологичной (ВТ) продукции имеет вид:

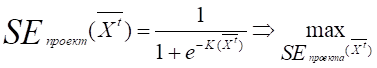

Целевая функция:  (1)

(1)

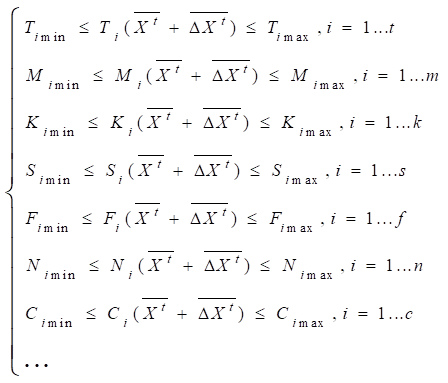

Система ограничений:

(2)

(2)

где ![]() – показатель стратегической

эффективности проекта;

– показатель стратегической

эффективности проекта; ![]() – вектор параметров, определяющий уровень развития

структурных характеристик стратегической эффективности проекта в момент

времени t (технологической, материальной, кадровой, сервисной);

– вектор параметров, определяющий уровень развития

структурных характеристик стратегической эффективности проекта в момент

времени t (технологической, материальной, кадровой, сервисной); ![]() – показатели из системы оценки структурных

характеристик стратегической эффективности проекта в разрезе компонент

конструктивных элементов оцениваемого изделия;

– показатели из системы оценки структурных

характеристик стратегической эффективности проекта в разрезе компонент

конструктивных элементов оцениваемого изделия; ![]() –

предельное количество показателей в системах оценки структурных

характеристик стратегической эффективности проекта в разрезе компонент конструктивных

элементов оцениваемого изделия;

–

предельное количество показателей в системах оценки структурных

характеристик стратегической эффективности проекта в разрезе компонент конструктивных

элементов оцениваемого изделия; ![]() – номер показателя из соответствующей группы в системе

показателей;

– номер показателя из соответствующей группы в системе

показателей; ![]() определяется в соответствии с формулой:

определяется в соответствии с формулой:

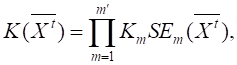

(3)

(3)

где ![]() –

коэффициент важности m-го конструктивного элемента изделия для оценки

проекта;

–

коэффициент важности m-го конструктивного элемента изделия для оценки

проекта; ![]() – конструктивный элемент изделия.

– конструктивный элемент изделия.

Авторский анализ инвестиций в машиностроительное производство, в том числе в интересах оборонно-промышленного комплекса, за последние десять лет показал, что структура инвестиций довольно устойчива. И если она сохранится в ближайшие годы, то существенные сдвиги в развитии высокотехнологичных производств едва ли будут возможны – доля затрат на прогрессивные виды инвестиционной техники составляет менее 10 % инвестиций в активную часть основных фондов, т.е. инвестиции в инновационно-технологическое развитие характерны для узкого круга передовых производств реального сектора. Вместе с тем можно констатировать тот факт, что проявились импульсы развития инвестиционного машиностроения на фоне стагнации части его производств. Решающий вклад в развитие привнесли спрос высокотехнологичного комплекса и мероприятия развивающего импортозамещения. Поэтому, исходя из инвестиционных возможностей промышленных предприятий, необходимо осуществлять их модернизацию и в целом диверсификацию.

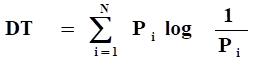

Для оценки уровня диверсификации и, соответственно, финансовой устойчивости высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса предлагается использовать комплексный подход, базирующийся на «энтропийном индексе диверсификации», рассчитываемом по формуле:

(4)

где DT – энтропийный индекс диверсификации;

Pi – доля производства продукции или услуг вида i в общем объеме производства предприятия;

N – общее число наименований номенклатуры разнородной продукции или услуг предприятия.

По мнению автора статьи, диверсификация высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса должна осуществляться в следующей последовательности:

1. Диагностика финансового состояния и эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

2. Определение вида диверсификации.

3. Определение потенциально возможных вариантов диверсификации (составление максимально полного списка).

4. Оценка экономической эффективности каждого варианта диверсификации: построение математической модели диверсификационного проекта; расчет показателей эффективности диверсификационного проекта; определение риска диверсификационного проекта.

5. Формирование оптимальной диверсификационной программы высокотехнологичного промышленного предприятия.

Следует заметить, что методология диверсификации зависит от финансового положения промышленного предприятия, то есть от его платежеспособности. Превышение ликвидных активов над обязательствами данного вида означает финансовую устойчивость анализируемого предприятия. Автором предлагается оценивать финансовую устойчивость высокотехнологичного промышленного предприятия машиностроительного комплекса методами теории распознавания образов по следующему алгоритму:

Этап 1 (Множества). Введем следующие базовые множества и подмножества состояний, описанные на естественном языке:

а) полное множество состояний U предприятия разбито на пять подмножеств вида: U1 – подмножество состояний «банкрот»; U2 – подмножество состояний «кризисное финансовое положение»; U3 – подмножество состояний «неустойчивое финансовое положение»; U4 – подмножество состояний «нормальная финансовая устойчивость»; U5 – подмножество состояний «абсолютная финансовая устойчивость». Здесь и далее предполагаем, что показатель U принимает значения от нуля до единицы по определению;

б) для произвольного отдельного финансового или управленческого показателя Xi полное множество его значений Bi разбивается на пять подмножеств: Bi1 – подмножество «очень низкий уровень показателя Xi», Bi2 – подмножество «низкий уровень показателя Xi», Bi3 – подмножество «средний уровень показателя Xi», Bi4 – подмножество «высокий уровень показателя Xi», Bi5 – подмножество «очень высокий уровень показателя Xi».

Рост отдельного показателя Xi сопряжен со снижением степени риска банкротства с улучшением самочувствия рассматриваемого предприятия. Если для данного показателя наблюдается противоположная тенденция, то в анализе его следует заменить сопряженным. Например, показатель доли заемных средств в активах предприятия разумно заменить показателем доли собственных средств в активах. При этом выполняется дополнительное условие соответствия множеств, E и U следующего вида: если все показатели в ходе анализа обладают, в соответствии с классификацией, уровнем подмножеств Dij, то состояние предприятия квалифицируется как Ej, а степень риска банкротства – как Uj. Выполнение этого условия влияет, с одной стороны, на правильную количественную классификацию уровней показателей (см. далее этап 5 метода) и на правильное определение уровня значимости показателя в системе оценки (см. далее этап 3 метода).

Этап 2 (Показатели). Построим набор отдельных показателей X={Xj} общим числом, которые, по мнению эксперта-аналитика, с одной стороны, влияют на оценку риска банкротства предприятия, а с другой стороны, оценивают различные по природе стороны деловой и финансовой жизни предприятия (во избежание дублирования показателей с точки зрения их значимости для анализа).

![]() Этап 3 (Значимость). Сопоставим каждому показателю Xj уровень его значимости для анализа

rj. Чтобы оценить этот уровень, нужно

расположить все показатели по порядку убывания значимости так, чтобы

выполнялось правило:

Этап 3 (Значимость). Сопоставим каждому показателю Xj уровень его значимости для анализа

rj. Чтобы оценить этот уровень, нужно

расположить все показатели по порядку убывания значимости так, чтобы

выполнялось правило:

(5)

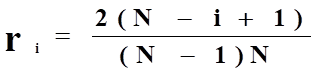

Если система показателей проранжирована в порядке убывания их значимости, то значимость i-го показателя rj следует определять по правилу Фишберна:

(6)

(6)

Правило Фишберна отражает тот факт, что об уровне значимости показателей неизвестно ничего, кроме их определения по вышеуказанной формуле. Тогда оценка отвечает максимуму энтропии наличной информационной неопределенности об объекте исследования.

![]() Если же все показатели обладают равной значимостью (равнопредпочтительны

или системы предпочтений нет), тогда:

Если же все показатели обладают равной значимостью (равнопредпочтительны

или системы предпочтений нет), тогда:

(7)

Этап 4 (Классификация степени риска). Построим классификацию текущего значения u показателя степени риска U как критерий разбиения этого множества на подмножества (смотри таблицу 1).

Этап 5 (Классификация значений показателей). Построим классификацию текущих значений x показателей X как критерий разбиения полного множества их значений на подмножества вида B (смотри таблицу 2).

Этап 6 (Оценка уровня показателей). Произведем оценку текущего уровня показателей и сведем полученные результаты в таблицу 3.

Этап 7 (Классификация уровня показателей). Проведем классификацию текущих значений x по критерию таблицы 2. Результатом проведенной классификации является таблица 4.

Таблица 1

Классификация текущего значения u показателя степени риска U

|

Интервал значений U

|

Наименование подмножества

|

|

0,91 < U

< 1

|

U1

– «банкрот»

|

|

0,61 < U

< 0,9

|

U2

– «кризисное финансовое положение»

|

|

0,41 < U

< 0,6

|

U3

– «неустойчивое финансовое положение»

|

|

0,21 < U

< 0,4

|

U4

– «нормальная финансовая устойчивость»

|

|

0–0,2

|

U5

– «абсолютная финансовая устойчивость»

|

Таблица 2

Классификация текущих значений x показателей X

|

Наименование показателя

|

Критерий разбиения

по подмножествам

| ||||

|

Bi1

|

Bi2

|

Bi3

|

Bi4

|

Bi5

| |

|

X1

|

x1 < b11

|

b11 < x1

< b12

|

b12 < x1

< b13

|

b13 < x1

< b14

|

b14 < x1

|

|

...

|

...

|

...

|

...

|

...

|

...

|

|

Xi

|

xi < bi1

|

bi1 < xi

< bi2

|

bi2 < xi

< bi3

|

bi3 < xi

< bi4

|

bi4 < xi

|

|

...

|

...

|

...

|

...

|

...

|

...

|

|

XN

|

xN < bN1

|

bN1 < xN

< bN2

|

bN2 < xN

< bN3

|

bN3 < xN

< bN4

|

bN4 < xN

|

Таблица 3

Оценка текущего уровня показателей

|

Наименование показателя

|

Текущее значение

|

|

X1

|

x1

|

|

...

|

...

|

|

Xi

|

xi

|

|

...

|

...

|

|

XN

|

xN

|

Таблица 4

Классификация текущих значений x по критерию таблицы 2

|

Наименование показателя

|

Результат классификации по подмножествам

| ||||

|

Bi1

|

Bi2

|

Bi3

|

Bi4

|

Bi5

| |

|

X1

|

λ11

|

λ12

|

λ13

|

λ14

|

λ15

|

|

...

|

...

|

...

|

...

|

...

|

...

|

|

Xi

|

λi1

|

λi2

|

λi3

|

λi4

|

λi5

|

|

...

|

...

|

...

|

...

|

...

|

...

|

|

XN

|

λN1

|

λN2

|

λN3

|

λN4

|

λN5

|

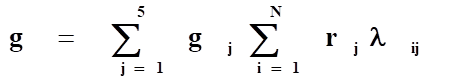

Этап 8 (Оценка степени риска). Теперь выполним формальные арифметические действия по оценке степени риска банкротства U:

(8)

где gj = 0,9–0,2(j – 1), λij определяется по таблице 4,

rj – по формуле (7).

Первоначально мы оцениваем веса того или иного подмножества из B в оценке состояния предприятия E и в оценке степени риска U. Эти веса в последующем участвуют во внешнем суммировании для определения среднего значения показателя, где Uj есть не что иное, как средняя оценка U из соответствующего диапазона таблицы четвертого этапа метода.

Этап 9 (Лингвистическое распознавание). Классифицируем полученное значение степени риска на базе данных таблицы 4. Тем самым наш вывод о степени риска предприятия приобретает лингвистическую форму.

Важно отметить, что при осуществлении диверсификации предприятия необходимо учитывать и рассчитывать различного рода риски, которые могут серьезно затруднить осуществляемый проект диверсификации, так как необходимо менеджменту предприятия принимать экономические решения в условиях неполноты или недостаточности информации. В частности, при оценке статистического риска R(θ) по формуле (9):

![]()

(9)

функция риска оценки δ(x) для параметра θ, вычисленная при некоторых наблюдаемых x, определяется как математическое ожидание функции потерь L: В формуле (5) δ(x) – это оценка, а θ – параметр оценки.

Риск, в классическом вероятностном понимании, – это оцененная любым способом вероятность отрицательного результата (потерь, ущерба, убытков и т.д.), а неопределенность – это то, что не поддается оценке. В случае риска набор альтернативных «сценариев» известен, и для каждого из них можно измерить вероятность возникновения выигрыша или потери. В случае неопределенности весь набор альтернативных «сценариев» неизвестен и/или невозможно измерить вероятность каждого «сценария».

Исходя из вышеизложенного, справедливо вытекает, что российский рынок продукции машиностроения – один из крупнейших в мире, Россия входит в десятку крупнейших импортеров машин, оборудования и транспортных средств. Значимость машиностроения и ее повышение находится в тренде мирового промышленного развития. В этой связи возникает проблема функционирования машиностроения в качестве фактора поступательного развития отечественной экономики. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить повышение конкурентоспособности отечественного машиностроения, что неразрывно связано с развитием производства прогрессивных видов продукции, обеспечивающих внедрение в российской экономике технологических, процессных и продуктовых инноваций, а также с увеличением экспорта технологически сложной, дорогостоящей продукции, в том числе не имеющей аналогов за рубежом. Необходимость обеспечения технологической безопасности также требует обновления активной части основных фондов отраслей реального сектора экономики прогрессивной конкурентоспособной отечественной техникой. Для обеспечения развития машиностроения в средне- и долгосрочном периодах необходима разработка законодательной базы, регламентирующей участие финансовых институтов в осуществлении инвестиционной деятельности, направленной на инновационно-технологическое развитие отраслей машиностроения. Здесь же должна быть предусмотрена система мер по поддержке экспорта конкурентоспособной прогрессивной техники. Следует обеспечить для производителей прогрессивной техники условия, позволяющие повысить конкурентоспособность за счет предоставления покупателям льгот, аналогичных тем, которые предоставляют зарубежные компании. Такие меры должны иметь долговременный характер, что позволит отечественным производителям формировать инвестиционные ресурсы и существенно повысить стабильность инвестиционной деятельности. И тем самым повысится финансовая устойчивость предприятий, производящих востребованную продукцию на рынках сбыта.

В заключение статьи отметим, что в ряде авторских монографий и статей [13–20] (Kokhno, Kokhno, Sitnikov, 2021; Zvyagin, Kokhno, 2016; Zvyagin, Kokhno, 2021; Zvyagin, Kokhno, 2020; Zvyagin, Kokhno, 2021; Zvyagin, Kokhno, 2020; Kokhno, Bondarenko, 2020; Kokhno, 2019) доказательно утверждается о тесной корреляционной связи между диверсификацией и эффективностью производства востребованной продукции на товарных рынках. При этом если предприятие проводит диверсификацию в направлениях, близких или непосредственно связанных с основной деятельностью (синергетическая диверсификация), то акцент сосредоточен на показателях активности предприятия: рост объемов продаж, увеличение доли рынка, рост доходов от продаж. Во втором случае при диверсификации предприятия акцент делается на таких финансовых показателях, как дивиденды, рост рыночной стоимости акций. Данный вид диверсификации выгоден конгломератам. В условиях мирового финансово-экономического кризиса высокотехнологичный машиностроительный комплекс, как и весь промышленный комплекс, включая ОПК, постоянно должен разрешать противоречие, когда, с одной стороны, надо заменять морально устаревшее оборудование, а с другой – физическое состояние этого оборудования позволяет еще долгое время его эксплуатировать [21] (Kokhno, 2021). Замена оборудования, особенно дорогостоящего, требует значительных материальных, финансовых и трудовых затрат. Но без этого не обойтись. Только высокопроизводительные основные фонды обеспечивают повышение производительности труда. И это необходимое условие, а достаточным условием является наличие на предприятии (и в целом в корпорации, в которую входит анализируемое предприятие) высококвалифицированного руководящего менеджмента и высококвалифицированного рабочего персонала [22–27] (Kokhno, Kokhno, Dyundik, 2021; Zvyagin, 2021; Kokhno, Dyundik, 2021; Egorov, Zvyagin, 2011; Kokhno, Kokhno, 2021; Kokhno, 2021). Эти и другие условия эффективно взаимоувязаны и дают устойчивый финансовый успех в рамках авторской теории гармоничной экономики труда [28–35] (Kokhno, 2012; Kokhno, 2013; Kokhno, Kokhno, 2011; Kokhno, 2011; Kokhno, 2012; Kokhno, Kokhno, 2012; Kokhno, Laptev, Chebotarev, 2014). И это аксиома, о которой должны знать руководители и акционеры предприятий.

References:

Batkovskiy A.M., Styazhkin A.N., Fomina A.V. (2021). Pokazateli otsenki proizvodstvenno-tekhnologicheskikh vozmozhnostey predpriyatiya oboronno-promyshlennogo kompleksa pri planirovanii diversifikatsii proizvodstva produktsii [Indicators for assessing the production and technological capabilities of the defense industry enterprise when planning the diversification of production]. Gumanitarnyy nauchnyy vestnik. (1). 99-106. (in Russian).

Dovguchits S.I., Kokhno P.A., Kosarev A.S. (2017). Optimalnoe upravlenie zatratami na proizvodstvo voennoy produktsii [Optimum control of costs of production of military production]. Nauchnyy vestnik oboronno-promyshlennogo kompleksa Rossii. (3). 13-29. (in Russian).

Egorov S.S., Zvyagin A.A. (2011). Obespechenie kadrovoy bezopasnosti v vysshem upravlencheskom zvene predpriyatiy klassa «A» [Maintenance personnel security of top-management of the class A]. Today and tomorrow of the Russian economy. (42). 59-66. (in Russian).

Erokhina E.V., Gavrilova A.S. (2020). Realizatsiya politiki importozameshcheniya s uchetom ugroz energeticheskoy bezopasnosti strany [Implementation of import substitution policy taking into account threats to the national energy security]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (4). 519-532. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.3.4.110841.

Kokhno P.A. (2011). Metodika opredeleniya potrebnosti perspektivnyh rynkov truda v kvalifitsirovannyh kadrakh [Methodology for determining the needs of prospective labor markets for qualified personnel]. Human and labour. (3). 25-30. (in Russian).

Kokhno P.A. (2012). Innovatsionnaya model: podgotovka kadrov dlya vysokotekhnologichnyh otrasley [Innovative model: personnel training for high-tech industries]. Human and labour. (2). 56-59. (in Russian).

Kokhno P.A. (2012). Model garmonichnoy ekonomiki truda [A model of a harmonious labor economy]. Human and labour. (12). 46-49. (in Russian).

Kokhno P.A. (2013). Finansovye osnovy garmonichnoy ekonomiki truda [Management of social and steady economy]. Human and labour. (10). 37-40. (in Russian).

Kokhno P.A. (2013). Rossii nuzhna innovatsionnaya ekonomika truda [Management of social and steady economy]. Human and labour. (5-6). 47-52. (in Russian).

Kokhno P.A. (2016). Maksimizatsiya dobavlennoy stoimosti v produktsii predpriyatiy oboronno-promyshlennogo kompleksa [Maximizing a value added in production of the enterprises of defense industry complex]. Nauchnyy vestnik oboronno-promyshlennogo kompleksa Rossii. (3). 7-20. (in Russian).

Kokhno P.A. (2016). Vysokotekhnologichnaya promyshlennost v usloviyakh importozameshcheniya v «Rossiya: tendentsii i perspektivy razvitiya» [High-tech industry in the context of import substitution in "Russia: trends and prospects of development"] (in Russian).

Kokhno P.A. (2019). Mekhanizmy i instrumenty upravleniya innovatsionnym razvitiem promyshlennyh predpriyatiy [Procedures and tools for managing innovation development of industrial enterprises]. Intellektualnaya sobstvennost. Promyshlennaya sobstvennost. (10). 5-18. (in Russian).

Kokhno P.A. (2021). Mekhanizm protivodeystviya innovatsionnoy ekonomiki Rossii mirovomu krizisu [How Russia’s innovation economy fights global crisis]. Intellektualnaya sobstvennost. Promyshlennaya sobstvennost. (6). 5-15. (in Russian).

Kokhno P.A. (2021). Uroven vysokotekhnologichnogo proizvodstva opredelyaetsya chelovecheskim kapitalom [The level of high-tech production is determined by human capital]. Ekonomika vysokotekhnologichnyh proizvodstv. (3). 169-180. (in Russian).

Kokhno P.A., Bondarenko A.V. (2020). O strategicheskoy effektivnosti innovatsionnyh proektov (na primere aviatsionnoy promyshlennosti) [On the strategic efficiency of innovative projects (considering the example of the aircraft industry)]. Society and economics. (12). 74-99. (in Russian).

Kokhno P.A., Dyundik E.P. (2021). Chelovecheskiy potentsial glavnyy imperativ programmy importozameshcheniya oboronno-promyshlennogo kompleksa [Human potential is the main imperative of the import substitution program of the military-industrial complex]. Vestnik FGUP «VNII «Tsentr». (2). 73-80. (in Russian).

Kokhno P.A., Kokhno A.P. (2011). Chelovek v intellektualnom proizvodstve [Man in intellectual production]. Human and labour. (1). 56-62. (in Russian).

Kokhno P.A., Kokhno A.P. (2012). Integralnyy uchyot truda. Upravlencheskiy uchyot po pokazatelyu «dobavlennaya stoimost» [Integral labor accounting. Management accounting according to the indicator "value added"]. Human and labour. (7). 38-41. (in Russian).

Kokhno P.A., Kokhno A.P. (2020). Vysokotekhnologichnaya promyshlennost v usloviyakh tsifrovoy transformatsii [High-tech industry in the context of digital transformation]. Society and economics. (1). 66-80. (in Russian).

Kokhno P.A., Kokhno A.P. (2020). Vysokoproizvoditelnoe proizvodstvo [High-performance production] (in Russian).

Kokhno P.A., Kokhno A.P. (2021). Opredelenie urovnya zavisimosti produktsii ot primenyaemyh inostrannyh komplektuyushchikh [Determining the level of dependence of products on foreign components used]. Vestnik Moskovskogo universiteta Ministerstva vnutrennikh del Rossii. (3). 298-306. (in Russian).

Kokhno P.A., Kokhno A.P. (2021). Opredelyayushchiy vklad chelovecheskogo kapitala v razvitie oboronnogo proizvodstva [The importance of human capital for the development of arms industry]. Society and economics. (11). 44-63. (in Russian).

Kokhno P.A., Kokhno A.P. (2021). «Zelyonoe» proizvodstvo ["Green" production] (in Russian).

Kokhno P.A., Kokhno A.P. (2021). Vysokotekhnologichnoe proizvodstvo v usloviyakh mirovogo krizisa [High-tech production in the conditions of the global crisis] Russia: Trends and prospects of development. Issue 16. 567-573. (in Russian).

Kokhno P.A., Kokhno A.P., Dyundik E.P. (2021). Imperativy rukovodyashchego menedzhmenta [Imperatives of managerial management] (in Russian).

Kokhno P.A., Kokhno A.P., Sitnikov S.E. (2021). Menedzhment i ekonomika industrializatsii [Management and economics of industrialization] (in Russian).

Kokhno P.A., Kosarev A.S. (2017). Konkurentnyy resursno-stoimostnoy oboronno-promyshlennyy kompleks [Competitive resource and cost defense industry complex]. Nauchnyy vestnik oboronno-promyshlennogo kompleksa Rossii. (4). 18-32. (in Russian).

Kokhno P.A., Laptev V.N., Chebotarev S.S. (2014). Ekonomika upravlyaemoy garmonii. Kniga 5. Ekonomika intellektualnoy produktsii [The economy of managed harmony. Book 5. Economics of intellectual products] (in Russian).

Laguta V.S., Yasinovskiy S.I. (2020). Proektirovanie kompyuterno-integrirovannyh proizvodstv v sostave sistem upravleniya zhiznennym tsiklom vysokotekhnologichnoy produktsii v mashinostroenii [Design of computer-integrated production facilities as part of life cycle management systems for high-tech products in mechanical engineering]. Russian Journal of Innovation Economics. (3). 1245-1258. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.3.110623.

Mingazov M.V. (2020). Osobennosti protsessov importozameshcheniya v rossiyskoy ekonomike v usloviyakh ukhudsheniya mirovoy khozyaystvennoy konyunktury [Particularities of import substitution processes in the Russian economy in the context of the global market slump]. Journal of International Economic Affairs. (4). 1459-1468. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.4.111183.

Smirnova O.P. (2021). Razvitie promyshlennogo kompleksa Rossii v usloviyakh perekhoda k tsifrovoy ekonomike [Developing the industrial complex in Russia in conditions of transition to the digital economy]. Economic analysis: theory and practice. (3 (510)). 416-435. (in Russian).

Sodnomova S.K., Rubtsova N.V. (2020). Analiz realizatsii programmy importozameshcheniya v Rossiyskoy Federatsii [Analysis of the implementation of the import substitution program in the Russian Federation]. Journal of International Economic Affairs. (1). 187-200. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.1.100700.

Tresko I.A., Savenkova N.P., Skornyakov A.A. (2020). Ugrozy i riski dominirovaniya zarubezhnyh tekhnologiy v sistemakh upravleniya proizvodstvom: vozmozhnosti i podkhody importozameshcheniya [Threats and risks of foreign technologies' dominance in production management systems: import substitution opportunities and approaches]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (4). 533-548. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.3.4.110866.

Zvyagin A.A. (2021). Lidery Rossii. Prognoz na blizhayshee tridtsatiletie [Leaders of Russia. Forecast for the next thirty years]. Leadership and management. (1). 9-30. (in Russian).

Zvyagin A.A., Kokhno P.A. (2016). Proektnye ofisy innovatsionnyh klasterov [Design offices of innovative clusters]. Nauchnyy vestnik oboronno-promyshlennogo kompleksa Rossii. (4). 54-63. (in Russian).

Страница обновлена: 06.08.2025 в 02:08:00

Russia

Russia