Problems of innovative development in Russia: factor analysis and institutional solutions

Gusarova M.S.1![]()

1 Тюменский индустриальный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 94 | Citations: 37

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 4 (October-December 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48125292

Cited: 37 by 30.01.2024

Abstract:

Assessing innovative development in the indicators of national statistics, it can be concluded that over a five-year period, the dynamics of indicators has not changed significantly. The growth of innovative development is slow. Based on the analysis of national and regional statistical data, it is found out that there are significant contradictions in the development of innovation policy. All this inevitably entails a change in the institutional elements of innovation policy both at the national level and in the regions and the search for opportunities for the development.

An attempt to improve the system of innovative development institutions is presented. The concept of an innovatively developing organization as a special approach to the formation of an institutional environment for more successful implementation of innovative development goals with an emphasis on human resources is proposed. The materials of the article will be useful to researchers dealing with innovative development and regional authorities.

Keywords: innovative development, institutional environment, organization

JEL-classification: O31, O32, O33, O11

Введение

Современный этап инновационного развития России оценивается в показателях глобального инновационного индекса как средний, обозначив позицию России в 2021 г.: 45-е место из 132 стран. Отдельные позиции индекса поднимаются до 29-го места, другие имеют регресс. Так, позиция «институты и инфраструктура» инновационного развития в 2021 году снизилась существенно. В результате анализа статистических и аналитических источников установлено, что реализация целей инновационного развития проходит слишком медленно именно из-за ряда противоречий, о чем свидетельствуют данные.

Решением может послужить обновление институтов инновационного развития в виде создания инновационно развивающихся организаций, которые являются представителями инновационной структуры сетевого взаимодействия субъектов, имеющей единый центр управления персоналом, занятого в инновационных процессах.

Целью настоящего исследования является анализ инновационного развития и определение необходимости совершенствования инновационной инфраструктуры для более качественного использования человеческих ресурсов.

Авторская концепция основана на трудах представителей теории организации Мильнера Б.З. [1, с. 7] (Milner, 2009, р. 7), Смирнова Э.А. [2, с. 144] (Smirnov, 2014), Подлесных В.И. [3] (Podlesnyh, 2003) и институционального учения, представленного в трудах Сухарева О.С. [12] (Sukharev, 2012). Согласно выбранным подходам, факторы институтов инновационной экономики являются определяющими в реализации инновационной политики на уровне национальной и, что важно, региональных инновационных систем.

Доказательной базой послужили опубликованные статистические и аналитические данные об инновационном развитии России, федеральных округов, представленные в материалах Росстата [4] и ВШЭ [5] (Gokhberg, Ditkovskiy, Evnevich et al., 2021). Достижение поставленной цели исследования осуществляется посредством проведения обзорного анализа существующей литературы с применением общенаучных и специализированных методов, таких как анализ, синтез, методы структурного анализа, индукции и дедукции, научной аналогии.

В работе для достижения цели исследования проведен анализ литературы с применением общенаучных методов: анализ, синтез, дедукции и индукции,

Глобальный инновационный индекс России в 2021 году

Современный этап экономического развития общества характеризуется усилением ведущего значения научно-технического прогресса и интеллектуализации основных факторов производства. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании кадров, в развитых странах приходится от 80% до 95% прироста ВВП. Важнейшим фактором конкурентоспособности стало внедрение новых технологий. Данный тип экономического развития относится к инновационному. Главными признаками инновационной экономики современного периода стали: глобализация и сетевизация ее структуры, рост использования знаний. Несмотря на рост и развитие этих факторов экономики, лишь малое число предприятий используют их в своей деятельности.

Для оценки национальных инновационных систем используется глобальный инновационный индекс (ГИИ) [5] (Gokhberg, Ditkovskiy, Evnevich et al., 2021). В 2021 году Россия заняла 45-е место из 132 стран, что на 2 уровня выше уровня предыдущего года и на 1 – 2019-го. По субиндексу «Ресурсы инноваций» показатель составил 43, по субиндексу «Результаты инноваций» – 52. В целом динамика в основном положительная, однако ее прирост незначителен. Отдельно по позициям можно отметить, что высокая растущая позиция остается у показателя «Человеческий капитал и наука» – 29-е место, «Развитие технологий и экономики знаний» – 48-е. Остается слабой, но растущей, позиция институтов – 67. По показателям «Уровень развития бизнеса» – 44, «Уровень развития рынка» – 61, «Инфраструктура» – 63 наблюдается спад по сравнению с предыдущими периодами. Таким образом, в 2021 г. в России наблюдается улучшение позиции в ГИИ за счет роста человеческого капитала и науки, развития рынка в части торговли и роста масштабов внутреннего рынка, бизнеса, технологий и экономики знаний. Слабые стороны – слабость институциональной структуры, инфраструктуры, а также уровень развития рынка в части показателей инвестиций и венчурного капитала.

В том же документе отмечается, что позиции России стали укрепляться в 2020 г. и прирост индекса по прогнозам будут нарастать, обнадеживающие перспективные оценки развития бизнеса и обновление приоритетов инновационной политики в целом являются основой для укрепления позиции России в ГИИ. Можно говорить об отсутствии единого подхода к формированию качественных показателей и о субъективности, однако динамика известных показателей надежно свидетельствует об изменениях.

Анализ статистических данных об инновационном росте национальной и региональных инновационных систем

Рассматривая национальный срез статистических показателей инновационного развития России, нами выделены следующий ряд показателей, характеризующих динамику инновационного развития и инновационной активности российских предприятий [1] (табл. 1).

Таблица 1

Динамика инновационного развития российских предприятий

|

Показатели

|

В целом по Российской Федерации

|

Удельный вес, %

| ||||||||

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

2020

|

2017 / 2016

|

2018 / 2017

|

2019 / 2018

|

2020 / 2019

|

2020/ 2016

| |

|

Совокупный

уровень инновационной активности [2]

|

8,4

|

14.6

|

12.8

|

9,1

|

10,8

|

173,8

|

87,8

|

71,1

|

108

|

128,5

|

|

Удедьный

вес организаций, осуществляющих технологические инновации в общем числе

организаций, тыс.

|

7,3

|

20,8 [3]

|

19,8

|

21,6

|

23

|

-

|

95,2

|

109

|

106,4-

|

-

|

|

Среднесписочная

численность работников организаций, осуществляющих инновационную

деятельность, тыс. чел.

|

3107,7

|

3065,2

|

3049,4

|

нет данных

|

нет данных

|

98,6

|

99,5

|

-

|

-

|

-

|

|

Число

научно-исследовательских подразделений в организациях, осуществляющих

технологические инновации

|

2672

|

2673

|

2889

|

нет данных

|

нет данных

|

100

|

108,1

|

-

|

-

|

-

|

|

Численность

работников в подразделениях, выполнявших научные исследования и разработки,

чел.

|

93633

|

95836

|

99402

|

нет данных

|

нет данных

|

102,4

|

103,7

|

-

|

-

|

-

|

|

Численность

персонала (исследователей), занятого научными исследованиями и разработками, тыс.

чел.

|

370,4

|

359, 8

|

347,9

|

348,2

|

346,5

|

97,1

|

96,7

|

100,1

|

99,5

|

93,6

|

|

Затраты

на технологические (продуктовые, процессные) инновации организаций, млрд руб.

|

1284,6

|

1404,9

|

1472,8

|

1954,1

|

2134,0

|

109,4

|

104,8

|

132,7

|

152,1

|

166,1

|

|

Финансирование

науки из средств федерального бюджета, млрд руб.

|

40,3

|

37,8

|

42,1

|

48,9

|

54,96

|

93,8

|

112,7

|

116,3

|

121,6

|

136,4

|

|

Внутренние

затраты на научные исследования, всего млрд руб.

|

943,8

|

1019,2

|

1028,2

|

1134,8

|

1174,5

|

107,9

|

100,9

|

110,3

|

120,2

|

124,4

|

|

Доля

финансирования науки из средств федерального бюджета во внутренних затратах

на научные исследования, %

|

42,6

|

37

|

40,9

|

42,4

|

46,8

|

86,8

|

110,5

|

103,7

|

99,5

|

109,8

|

|

Кооперационные

связи в инновационной сфере: уд. вес организаций, участвовавших в совместных проектах

по выполнению исследований в общем числе организаций, осуществляющих

технологические инновации, % (промышленное производство/деятельность в сфере

телекоммуникаций)

|

28,6/

16,6 |

27,4/

17,4 |

27,7/

12,1 |

-

|

|

95,8/

104,8 |

101/

69,5 |

-

|

-

|

-

|

За период 2016–2020 гг. наблюдается слабая динамика совокупного уровня инновационной активности, практически без движения индекс удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, число научно-исследовательских подразделений в организациях, осуществляющих технологические инновации, и численность работников в подразделениях, выполнявших научные исследования и разработки. На фоне такого «стабильного» состояния показатели затрат на технологические (продуктовые, процессные) инновации организаций растут, а также выросли показатели финансирования науки из бюджетных средств, что подтверждается активной грантовой деятельностью различных государственных научных фондов. Отдельные данные по научной и инновационной деятельности, которые предоставил Росстат за 2020 г., свидетельствуют об изменении структуры затрат на инновации, означают переход от традиционного уклада финансирования добывающих отраслей к финансированию новых, появившихся на фоне пандемии в 2020 г. (зеленые технологии, технологии промышленных вычислений и больших данных, технологии для обеспечения энергоэффективности, прогрессивные методы организации и управления производством) [6]. Упомянутый вызов является определяющим в инновационном развитии российской экономики.

Данные национальной статистики дополняют проводимые авторитетными институтами опросы [7]. Так, выявлены группы факторов, препятствующих инновациям (по критерию «решающий» и «значительный»): экономические (недостаток собственных средств, высокая стоимость нововведений, недостаток финансовой поддержки со стороны государства), внутренние (недостаток квалифицированного персонала, неразвитость институциональной среды). Заметим, что эти факторы повторяются в статистике и в расчетах ГИИ.

Инновационное развитие России так же, как и других стран, базируется на подходе национальной инновационной системы (НИС), которая появилась сравнительно недавно и содержит в себе принцип централизации всех видов регулирования инновационной деятельности – экономическое, правовое, финансовое, организационное. И это необходимое условие формирования инновационного роста, так как в инновационном развитии содержится стратегический замысел стабильного роста экономики страны и мира. Развитие национального инновационного механизма имеет характер сложной и масштабной задачи, поэтому требуется увязка действий всех субъектов: государства, экономического и научного сообществ [8] (Bokachev, 2020). Тем не менее в ряде исследований отмечается ее малоэффективный характер, и проблема состоит в наличии конкуренции на уровне регионов, в их различии регионального потенциала, когда государству сложно создать единую, отвечающую требованию сбалансированности и интеграции НИС [9] (Turchaninova, Khrapov, 2021).

И тогда в дополнение, по нашему мнению, концепции НИС выступает концепция региональной инновационной системы (РИС). Данная система становится активной при реализации регионального потенциала, который имеет существенные различия в каждом регионе. А региональный потенциал содержат все аспекты региональной экономики, и они являются главными компонентами конкурентоспособности региона.

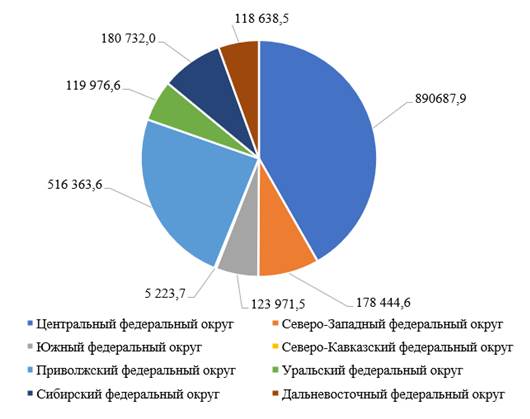

По регионам России в разрезе федеральных округов ситуация инновационного развития имеет следующую картину. По показателю «Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ» по федеральным округам она представлена на рисунке 1. Объем в целом по России составил 2,8% от всех затрат.

Затраты на инновационную деятельность организаций по субъектам Российской Федерации всего составили в 2020 г. 2134038,4 млн руб. (рис. 1).

Рисунок 1. Затраты на инновационную деятельность организаций, по субъектам Российской Федерации всего2020 г. млн руб.

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения: 20.11.2021).

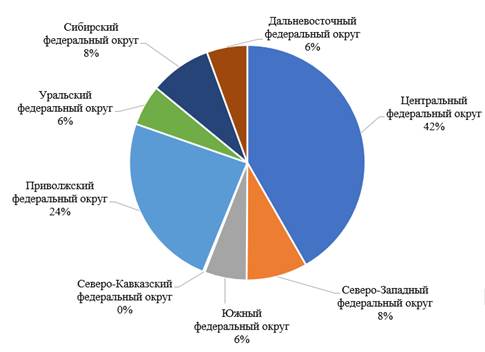

Четко прослеживается лидер затрат – Центральный федеральный округ. В % по федеральным округам та же картина имеет вид, представленный на рисунке 2.

Рисунок 2. Соотношение затрат на инновационную деятельность организаций по субъектам Российской Федерации в 2020 г., млн руб. / %

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения: 20.11.2021).

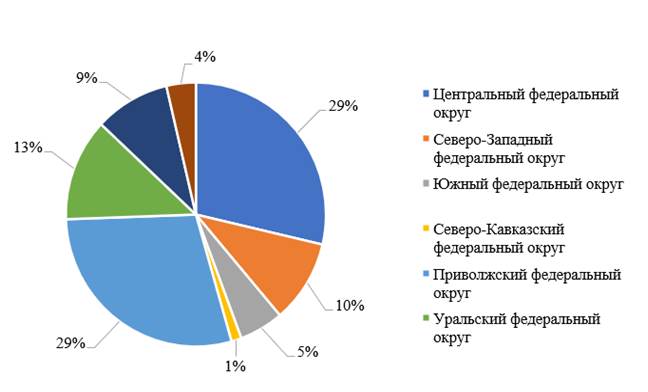

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций по субъектам Российской Федерации также имеет неоднородный вид (рис. 3).

Распределение предприятий, изображенное на рисунке 3, отражает неоднородность, но более ровную по сравнению с распределением затрат на инновационную деятельность.

Уровень инновационной активности организаций по субъектам Российской Федерации свидетельствует о высокой его активности в Центральном ФО, а самый низкий зафиксирован в Северо-Кавказском (рис. 4).

Рисунок 3. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в 2020 г.,%

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения: 20.11.2021).

Рисунок 4. Уровень инновационной активности организаций по субъектам Российской Федерации в 2020 г., индекс

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения: 20.11.2021).

Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности по субъектам Российской Федерации за 2020 год в разрезе видов объектов по субъектам Российской Федерации представляют собой также непропорциональную структуру, что наглядно продемонстрировано на рисунке 5.

Рисунок 5. Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности по субъектам Российской Федерации в 2020 г.

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения: 20.11.2021).

Используемые передовые производственные технологии по субъектам Российской Федерации представлены на рисунке 6 и в общем объеме составили 242931 единиц.

Рисунок 6. Используемые передовые производственные технологии по субъектам Российской Федерации в 2020 г.

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения: 20.11.2021).

Структура численности в целом по России для наглядности и сравнения представлена на рисунке 7.

Рисунок 7. Структура численности персонала, занятого научными исследованиями, в целом по России в 2020 г.

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения: 20.11.2021).

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям по Российской Федерации, всего 679333 чел., структура занятых представлена на рисунке 9.

Рисунок 8. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям по Российской Федерации в 2020 г.

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (дата обращения: 20.11.2021).

Анализ официальных статистических данных, представленных выше, свидетельствует о неоднородности субъектов и их вклада в инновационное развитие России. В аналитических сборниках, которые выпускает НИУ ВШЭ, представлен более подробно расчет рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации, в последнем из которых, за 2020 г., отражена позиция регионов и диспаритеты, связанные с рядом причин [10]. Во-первых, это существенные различия в условиях реализации инновационных изменений, к которым относят экономические, кадровые, финансовые, производственные и институциональные [11]. Во-вторых, большое влияние оказывают регионы – лидеры инновационного развития, влияющие на асимметричность пространственного развития, на данный момент это Чувашская Республика, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская, Нижегородская области и Республика Мордовия. В указанных регионах общий объем инвестиций в инновации составляет свыше 40% общего объема инвестиций в инновации и более трети (35%) объема произведенной в России инновационной продукции. Полагаем, что такая ситуация сложилась исторически, в силу высокой концентрации вокруг данных регионов научного кластера, развитости производства и географической близости к западу. Тем самым можно говорить о высокой готовности представленных регионов к дальнейшему развитию по инновационному типу.

Анализируя тенденции инновационного развития по представленным в исследовании данным, можно выделить ряд противоречий, характеризующих особенности инновационного развития России.

Важным противоречием является отсутствие комплексного системного подхода к формированию и использованию внутренних ресурсов, в частности квалифицированных кадров, как на уровне государства, так и регионов. Другим противоречием становится рост расходов на НИОКР без реального внедрения разработок и научной кооперации. Третье противоречие вызвано необходимостью изменения структуры затрат на инновации, переходом от традиционного уклада финансирования добывающих отраслей к финансированию новых, появившихся на фоне пандемии в 2020 г. (зеленые технологии, технологии промышленных вычислений и больших данных, технологии для обеспечения энергоэффективности, прогрессивные методы организации и управления производством), что неминуемо влечет за собой изменение инновационной политики в регионах и поиск возможности для развития данных направлений.

В целях нивелирования пространственной асимметрии инновационного развития большое значение приобретает такой важный фактор, который выделяется в научных и аналитических изданиях, как качество инновационной политики, показателями которого стали, по версии «рейтинга», нормативно-правовая база инновационного развития на уровне регионов, организационное обеспечение, бюджетные затраты на науку и инновации и участие в федеральной научно-технической и инновационной политике [10] (Abdrakhmanova, Vishnevskiy, Gokhberg et al., 2021).

На наш взгляд, очевидным становится необходимость изучения теоретических аспектов и опыта организаций, занимающихся инновационной деятельностью, в вопросах их функционирования и использования внутренних ресурсов, направленных на создание инноваций, а также опыт взаимодействия таких организаций с государственными и региональными институтами инновационного развития.

Инновационно развивающаяся организация как инструмент совершенствования политики инновационного развития регионов

В теоретическом плане важное место в вопросах исследования инновационного развития отведено теории институтов, в том числе неоинституциональной теории. В ней указывается на необходимость анализировать факторы внешней и внутренней среды, действующие на возможность инновационного развития социально-экономических систем, в том числе региона, с учетом его институциональных особенностей [9] (Turchaninova, Khrapov, 2021). Главной характеристикой инновационного развития можно считать динамизм и сложность всех факторов. Учет факторов среды, которые задают инновационный рост региона и его динамику, может быть рассмотрен с позиции принципа неоднородности [12] (Sukharev, 2012). По мнению Сухарева О.С., он означает, что быстро приспосабливаются к изменяющимся условиям те системы, которые неоднородны в своем составе. С позиции анализа инновационного развития региона мы понимаем этот принцип как способность региона формировать сложные социально-экономические системы, создающие и одновременно реализующие возможности для активизации инновационного развития, построенные в поддержку инновационной региональной политике. В развитие этого постулата необходимо рассмотреть понятие инновационно развивающейся организации как явления нового и на данный момент недостаточно изученного, которая относится к социально-экономическим системам.

В исследованиях по инновационному развитию встречаются такие понятия: инновация, инновационное развитие, инновационный потенциал, инновационная деятельность. Понятие «инновация» изучено в трудах отечественных и зарубежных классиков и современных ученых: Й. Шумпетер, В.Г. Медынский, Г.М. Гвишиани, Л. Водачек, Р.А. Фатхутдинов, Л.А. Климова и др. Основным посылом в понимании этого термина служит понимание того, то инновация нацелена на удовлетворение потребностей общества и имеет экономическую выгоду, а значит, ведет к экономическому росту. Основное ее свойство – новизна. В. Дейн предлагает классифицировать инновации на продуктовые (новые товары), рыночные (новые способы и области распространения товара) и инновации-процессы (технологические, управленческие, организационные). В современных условиях развития экономики инновации являются основой удержания конкурентоспособности предприятий путем изменения внутренних факторов. Важнейшим условием адаптации организаций к новым условиям ведения бизнеса в инновационной экономике станет переход на инновационное развитие с учетом внешних факторов. Те предприятия, которые не выбирают путь инновационного развития, станут аутсайдерами.

Инновационное развитие охватывает каждую сферу деятельности компании и служит для создания новых результатов (товара, услуги или технологии) и базируется на: основе внутренней организации, внешней организации либо при помощи контрактов, либо на основе венчурного капитала [7].

У организаций существуют три пути инновационного развития: продуктовый, технологический, социальный [14] (Klimova, 2017). Продуктовый обеспечивает обновление потенциала в сбыте продукции, технологический – обновление производственного потенциала, ведущего к снижению затрат и повышению экологичности производства, а социальные способствуют повышению качественных характеристик социальной сферы.

Реализация инновационного развития базируется на наличии у организации инновационного потенциала. Термин, часто встречающийся и используемый в науке и практике, имеет различное толкование. Однако ученые и практики в своем понимании сходятся в одном: это комплекс различных видов ресурсов или структурных компонентов внутренней среды, позволяющих организации осуществлять инновационную деятельность или достигать намеченных инновационных целей [15] (Kochetkov, Kochetkova, 2014). Составными частями инновационного потенциала могут быть ресурсный, проектный, производственно-функциональный, организационно-управленческий потенциал. Главное внимание уделяется кадровой составляющей ресурсного потенциала и необходимости ее формирования для реализации целей инновационного развития. Главной компонентой инновационного развития является инновационная деятельность предприятия. Понимая всю сложность и противоречивость термина «инновационная деятельность», в исследовании будем придерживаться точки зрения П. Друкера [16] (Druker, 2007): «инновационная деятельность – это особый инструмент, позволяющий предпринимателю использовать перемены и превращать их в новые возможности». Инновационная деятельность определена рядом ученых как комплекс взаимосвязанных процессов и явлений, как процесс создания и как процесс создания и реализации инноваций, как многоуровневая категория, охватывающая все стадии экономической системы и влияющая на особенности ведения инновационной политики.

Подводя итог вышесказанному, отмечаем, что инновационное развитие как сложный процесс базируется на целях, факторах, действиях и, особенно отмечается, на организационных структурах, а также способах мотивации и финансирования. Кроме того, обязательным становится наличие инновационной среды, спроса на инновации, развитость инфраструктуры, в том числе институтов, формирующих успешность инновационного развития. Принимая во внимание тот факт, что Российская Федерация неоднородна в инновационном развитии регионов и имеет массу известных нереализованных в регионах уникальных преимуществ, следует большое внимание уделить развитию системы управления инновационным развитием и созданию более устойчивых социально-экономических систем в регионах, направленных на инновационное развитие, но не являющихся на данный момент регионами-лидерами, на базе принципа горизонтальной кооперации и координации, отличающихся высокой неоднородностью.

Таким образом, считаем, что необходимо модернизировать так называемые социальные институты, призванные обеспечить инновационное развитие регионов, но не выполняющие заданную цель. Для этого предлагается сформировать понятие «инновационно развивающаяся организация».

Термин «организация» изучается во множестве наук, в менеджменте его исследованием занимаются представители школы теории организации Мильнер Б.З., Смирнов Э.А., Подлесных В.И. и др. ученые [1–3] (Milner, 2009; Smirnov, 2014; Podlesnyh, 2003). В общем виде организация представляет собой процесс или явление. Организация как явление трактуется как сознательно координируемое социальное образование с определенными границами, которое функционирует на относительно постоянной основе для достижения общих целей [3] (Podlesnyh, 2003). Любая организация ̶ это социально-экономическая система, в которой главным и наиболее активным элементом выступает человек. В связи с этим в основе социально-экономической системы лежит совокупность общественных, коллективных (групповых) и личных интересов, которые оказывают большое влияние на состояние и развитие этой системы. С позиции системного подхода «организация» понимается как социотехническая система, которая взаимодействует с внешней средой посредством входа и выхода и называется открытой. Организация всегда представляет собой некий порядок, обусловленный планомерным и правильным расположением частей, определенным их взаимосвязью. Однако каждая организация обладает уникальностью и специфическими присущими только ей свойствами и характеристиками. Организация обладает известными в силу их хрестоматийности свойствами, однако стоит уточнить некоторые из них – наличие сложной системы управления, имеющий иерархический вид; наличие неделимого взаимосвязанного состава элементов, которые могут меняться. В зависимости от целей организации система управления ею имеет разный вид, и в зависимости от внешних воздействий сама система может изменяться.

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: организация – это сложная социально-экономическая система, которая формируется на основе целей субъектов – индивидумов, органов власти и др. Организации имеют границы, то есть некие параметры, определяемые как географически, экономически, финансово, кадровым ресурсом и другими ресурсами, принадлежащими ей. И самое главное – роль организации – как генератора ресурсов для превращения их в ценности и создание общественных благ для развития человечества.

Практика создания условий для инновационного развития разных стран, опубликованных в научных изданиях, позволила выявить факторы успеха: стратегическое управление, объединение предпринимательских структур в пространственные структуры, использование принципа интеграции для создания и развития различных форм пространственного объединения рыночных субъектов [17–19] (Zabolotskaya, Naatyzh, 2018; Bekov, Ivanov, Surina, Tukkel, 2009; Akhenbakh, 2012). По такому пути пошли все развитые страны, а также Китай, Финляндия, Корея. Принимая во внимание эти факторы успеха, добавим, что в данный период сетевизации бизнеса и его цифровизации необходимо дополнить такими элементами, как базы знаний, социальные сети и др.

В исследовании на основе анализа понятий «организация», «инновационное развитие» установлено, что инновационно развивающаяся организация – это открытая социально-экономическая региональная система, построенная на принципах стратегического управления, интеграции, пространственного объединения предпринимательских и других инфраструктурных и институциональных элементов инновационного развития, вовлеченная в глобальный процесс поступательного изменения качественных характеристик общества в сторону улучшения на основе полного и качественного использования интеллектуальной (субъективной, «человеческой» и объективной, на основе знаний и технологий) составляющей и осуществляющая инновационную деятельность (повышение эффективности через инновации), ведущую к указанным изменениям.

Заключение

Путь на инновационное развитие является единственно правильным вектором развития национальной экономики. Однако на этом пути в процессе его прохождения встречается множество проблем, главной из которой называют проблему учета территориального/регионального фактора и необходимости активизации инновационного развития через создание в регионах действенной инфраструктуры и институциональной поддержки для получения синергетического эффекта всех элементов новой экономики. В работе предложено создавать так называемые инновационно развивающиеся организации, которые на основе интеграции предпринимательских, инфраструктурных и институциональных элементов инновационной среды в условиях всеобщей цифровизации и сетевизации позволят создать более качественные условия для реализации планов инновационного развития.

[1] Систематизировано автором на основании данных: Наука и инновации: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14477?print=1 (Дата обращения 20.11.2021) и Индикаторы инновационной деятельности: 2021 : статистический сборник / Л. М. Гохберг, Г. А. Грачева, К. А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2021/

[2] В том числе наибольший индекс (более 50%) инновационной активности по видам деятельности характерен высокотехнологичные отрасли - 52,7, – производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 53,6; – производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования – 60, научные исследования и разработки – 61,4.

[3] Скачок обусловлен изменением критериев 4-й редакции руководства ОСЛО.

References:

Abdrakhmanova G.I., Vishnevskiy K.O.,Gokhberg L.M. i dr. (2021). Reyting innovatsionnogo razvitiya subektov Rossiyskoy Federatsii [Ranking of innovative development of the subjects of the Russian Federation] M.: NIU VShE. (in Russian).

Akhenbakh Yu.A. (2012). Formirovanie i razvitie nauchno-proizvodstvennyh klasterov v regione: teoriya, metodologiya, praktika [Formation and development of research and production clusters in the region: theory, methodology, practice] Voronezh: Institut menedzhmenta, marketinga i finansov. (in Russian).

Bekov M.B., Ivanov V.V., Surina A.V., Tukkel I.L. (2009). Upravlenie innovatsiyami: natsionalnye i regionalnye sistemy [Innovation management: national and regional systems]. St. Petersburg State Polytechnical University Journal. (5(87)). 13-20. (in Russian).

Bokachev I.N. (2020). Protsess formirovaniya kontseptsii natsionalnoy innovatsionnoy sistemy: klyuchevye problemy/ [The process of a national innovation system concept formulation: key problems]. Bulletin of the Russian University of Peoples\' Friendship. series: economics. 28 (1). 98-109. (in Russian). doi: 10.22363/2313-2329-2020-28-1-98-109 .

Druker P. (2007). Biznes i innovatsii [Business and innovation] M.: Vilyams. (in Russian).

Gokhberg L.M., Ditkovskiy K.A., Evnevich E.I. i dr. (2021). Nauka. Tekhnologii. Innovatsii: 2021 [Science. Technologies. Innovation: 2021] M.: NIU VShE. (in Russian).

Gokhberg L.M., Ditkovskiy K.A., Evnevich E.I. i dr. (2021). Nauka. Tekhnologii. Innovatsii: 2021 [Science. Technologies. Innovation: 2021] M.: NIU VShE. (in Russian).

Gokhberg L.M., Ditkovskiy K.A., Evnevich E.I. i dr. (2021). Nauka. Tekhnologii. Innovatsii: 2021 [Science. Technologies. Innovation: 2021] M.: NIU VShE. (in Russian).

Klimova L.A. (2017). Innovatsionnoe razvitie predpriyatiya [Innovative development of the enterprise] Mogilev: Belorus.- Ros. un-t. (in Russian).

Kochetkov S.V., Kochetkova O.V. (2014). Innovatsii i ekonomicheskikh rost: voprosy izmereniya i regulirovaniya [Innovation and economic growth: measurement and regulation issues]. Aktualnye problemy ekonomiki i upravleniya na predpriyatiyakh mashinostroeniya, neftyanoy i gazovoy promyshlennosti v usloviyakh innovatsionno-orientirovannoy ekonomiki. 1 (1). 375-384. (in Russian).

Lapaeva L.V., Lapaev P.A. (2016). Metodicheskie osnovy innovatsionnogo razvitiya predpriyatiya [Methodological foundations of enterprise innovative development]. Intelligence. Innovation. Investments. (6). 36-41. (in Russian).

Milner B.Z. (2009). Innovatsionnoe razvitie: ekonomika, intellektualnye resursy, upravlenie znaniyami [Innovative development: economics, intellectual resources, knowledge management] Moscow: INFRA-M. (in Russian).

Moskvina O.S., Makoveev V.N. (2019). Statisticheskiy analiz prostranstvennoy neravnomernosti innovatsionnogo razvitiya rossiyskikh regionov [Statistical analysis of spatial unevenness of russian regions’ innovative development]. Problems of Territory’s Development. (5(103)). 124-127. (in Russian). doi: 10.15838/ptd.2019.5.103.8 .

Podlesnyh V.I. (2003). Vvedenie v teoriyu organizatsii [Introduction to the theory of organization]. Nauchno-tekhnicheskiy vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta tochnoy mekhaniki i optiki (tekhnicheskogo universiteta). (7). 5-11. (in Russian).

Podlesnyh V.I. (2003). Vvedenie v teoriyu organizatsii [Introduction to the theory of organization]. Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics. (7). 5-11. (in Russian).

Smirnov E.A. (2014). Institutsionalnaya tekhnologiya formirovaniya gosudarstvennyh resheniy [Institutional technology of formation of state decisions]. Management Sciences. 1 (1). 142-146. (in Russian).

Sukharev O.S. (2012). Institutsionalnoe planirovanie, traektorii institutsionalnogo razvitiya i tranzaktsionnye izderzhki [Institutional planning, trajectories of institutional development and transaction costs]. Journal of Institutional Studies. 4 (3). 95-111. (in Russian).

Turchaninova T.V.. Khrapov V.E. (2021). Innovatsionnoe razvitie sudoremontnyh predpriyatiy v ramkakh morekhozyaystvennoy deyatelnosti primorskogo regiona Arkticheskoy zony Rossii [Innovative development of ship repair enterprises within the framework of marine economic activity of the Primorsky region of the Arctic zone of Russia] Apatity: FITs KNTs RAN. (in Russian).

Zabolotskaya V.V., Naatyzh D.Kh. (2018). Analiz i tendentsii razvitiya torgovo-ekonomicheskogo vzaimodeystviya stran BRIKS: vzglyad iz RF [Analysis and development trends of trade and economic cooperation of the BRICS countries: a perspective from the Russian Federation]. Journal of Economy and Entrepreneurship. (9(98)). 550-556. (in Russian).

Страница обновлена: 22.07.2025 в 08:32:01

Russia

Russia