The Russian state and entrepreneurship in the 17th century: historical and economic analysis

Dudin M.N.1, Shkodinskiy S.V.1

1 Институт проблем рынка РАН, Russia

Download PDF | Downloads: 20 | Citations: 2

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 10 (October 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=47213914

Cited: 2 by 31.03.2023

Abstract:

Interest in the economic history of the Russian state is steadily growing as the national economy shows more and more tendencies towards stagnation amid external and internal shocks. Historical analogies are not always appropriate, but they help to understand the prerequisites, causes and consequences of certain economic phenomena. Within the framework of this article, the trends in the development of entrepreneurship in the Russian state of the 17th century are considered. The analysis is carried out against the background of the historical and institutional context that was formed by the beginning of the century (the end of the Time of Troubles) and which was transformed throughout the entire period under consideration. For the materials of the analytical part of the article, a large corpus of archival data (primary and secondary), as well as early and late scientific and historical research, was involved. On the basis of the analytical materials of the article, a following key conclusion was made. Russian entrepreneurship of the 17th century, represented mainly by trade and agriculture, was to a greater extent forced economic activity of the upper and, to some extent, the lower classes, formed under the pressure of circumstances (the need to resist possible intervention and finance the military campaigns, the need to avoid hunger, etc.). The article provides a list of objective reasons why Russian entrepreneurship in the 17th century had neither incentives nor conditions for development. At the same time, it was concluded that the research perspective in the historical and economic analysis should be not object-centered, but subject-centered. This allows to better understand the conditions and factors in which public and private decisions were made, and which, in turn, influenced the socio-economic dynamics of the Russian state at the early stages of its development.

ACKNOWLEDGMENTS:

The article was prepared within the framework of the state task of the Market Economy Institute of RAS; the research topic "Institutional transformation of economic security in solving socio-economic problems of sustainable development of the Russian national economy".

Keywords: entrepreneurship, history of entrepreneurship, entrepreneurship in the 17th century, Russian economy, Time of Troubles, manufacture, trade, merchants, peasantry, serfdom

Funding:

Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Институциональная трансформация экономической безопасности при решении социально-экономических проблем устойчивого развития национального хозяйства России».

JEL-classification: L26, L29, M21

Введение

Россия начала XVII века – это страна и одновременно протоимперия, пережившая большой политический кризис (Смутное время в период с 1598 по 1613 год включительно), с относительно слабой экономикой, наследующей отложенные негативные эффекты правления Ивана Грозного. Таково общее мнение независимых ученых, и его сложно оспаривать по следующим основным причинам:

- во-первых, военные походы и опричнина, введенная Иваном Грозным, а также ряд проведенных им административных реформ указывают на то, что благоприятных условий для развития экономических отношений в исследуемый период не было;

- во-вторых, несмотря на сохранившиеся архивы и документы той поры, нельзя достоверно оценивать состояние экономических процессов, поскольку объективно имела место централизация экономики и ее ручное регулирование;

- в-третьих, экономика и тем более предпринимательство не входили в сферу интересов акторов государственного и поместного управления (Ивана Грозного, его ближайшего окружения, а также назначенцев), поскольку отсутствовало понимание важности экономической составляющей в развитии страны, ее безопасности и ее внешнем влиянии.

Россия конца XVII века – это все еще протоимперия, но уже подготавливаемая Петром I к масштабным государственным, административным, социальным и экономическим реформам. Положительные эффекты этих реформ будут использованы Екатериной II для укрепления государственности, экономики, устройства территорий и закрепления социального уклада. Негативные эффекты петровских реформ, как это обычно случается, в екатерининское и последующие времена будут преданы забвению.

Очевидно, что Россия начала и Россия конца XVII века – это территориально, административно, экономически, предпринимательски и социально не одно и то же государство, несмотря на сохраняющуюся общность земель, языка, национальных традиций и главенства титульной нации – русских. Безусловно, XVII век в истории российской экономики и российского предпринимательства был переломным. Вероятно, с полной уверенностью можно говорить о том, что XVI и XVII века заложили основы для формирования раздаточной экономики России [2] (Bessonova, 2006), которую мы наблюдаем сейчас, несмотря на то, что в XIX веке у российской экономики был шанс стать сначала рыночной капиталистической, а после – рыночно-социальной, ориентированной на снижение так называемого вредного неравенства [25] (Denisova, 2012). Но события 1917 года навсегда изменили не только ход человеческой, но и ход экономической истории России.

Вместе с тем нельзя отрицать важность исследования экономической истории российского государства в различные социокультурные эпохи, поскольку это позволяет выстроить относительно цельную картину развития предпринимательства – ключевого драйвера роста и развития любой национальной экономики, считающей себя рыночной, конкурентной и свободной. Вот почему в рамках данной статьи будет представлен обзор и выделены ключевые тенденции развития российского предпринимательства в XVII веке – сразу после завершения Смутного времени и до начала XVIII века, включая первое десятилетие воцарения Петра I.

Следует также отметить, что данное исследование имеет объективные ограничения, которые выражаются в следующем:

- во-первых, имеет место большая разрозненность и противоречивость исторических свидетельств и статистических данных относительно функционирования и развития экономики российского государства в XVII веке;

- во-вторых, необходимо понимать, что самого термина «предпринимательство» в рассматриваемый исторический период не существовало. Впервые этот термин появляется в трудах классиков политической экономии (XVIII век), а широкое использование начинается уже в XX веке;

- в-третьих, важно понимать, что научных исследований истории предпринимательства весьма немного не только в России (например, российские исследования экономической истории XVII века начинаются примерно с 1650-х годов, т.е. фактически охватывают полвека, относительно которых имеются доступные письменные свидетельства), но и за рубежом.

С учетом вышесказанного основная цель данной статьи состоит в следующем: показать культурно-исторический и экономико-исторический контекст, в котором продолжал формироваться и развиваться класс предпринимателей, которые впоследствии своей деятельностью создали необходимые предпосылки для Промышленной революции, которая случилась в России с опозданием от развитых стран мира примерно на один-полтора века.

Материалы и методы

Предлагаемая вниманию читателя статья представляет собой попытку систематического обзора широкого массива прямых и косвенных исторических свидетельств относительно тенденций, закономерностей, а также институциализации развития российского предпринимательства XVII веке. Все материалы, которые были использованы для написания данной статьи, следует подразделить на три основные группы:

1) письменные статистические первоисточники и исторические письменные свидетельства, относимые к рассматриваемому аналитическому периоду (XVII век): писцовые книги, переписные книги, летописи и прочие архивные материалы [7, 4, 17, 20] (Kalachov, 1872–1895; Zamyslovskiy, 1888; Census books, 1886; Complete collection of Russian chronicles, 1841–1921).

2) вторичные письменные источники, свидетельства и научные исследования, опубликованные на основе первичных исторических документов в период после XVII и до первой трети XX века [21, 1, 9, 8, 12, 19, 23] (Rozhkov, 1898; Bantysh-Kamenskiy, Florinskiy, 1882; Kashin, 1926; Kallash, 1912–1913; Milyukov, 1905; Pokrovskiy, 1909; Firsov, 1918).

3) научные исследования, выполненные на материалах, относимых к первой и второй группе источников, и опубликованные относительно рассматриваемого аналитико-исторического периода в XX и XXI веках [11, 5, 13, 14, 15, 18, 28, 32, 27, 30, 24, 3] (Lystsov, 1969; Zaozerskaya, 1970; Muraveva, 2001; Muraveva, 2005; Muraveva, 2006; Plotnikova, Bazarov, 2015; Kelly, 1975; Sidorova, Nazarov, 2019; Hisrich, Grachev, 1993; Rosovsky, 2013; Anderson, 1954; World History in ten volumes, 1955–1965).

Основное внимание было уделено косвенным источникам, т.е. исследованиям, опубликованным в XX и XXI веках либо в научных журналах, имеющих добросовестную публицистическую репутацию, либо в виде самостоятельных изданий в виде книг, монографий, сборников, имеющих положительные отзывы, рецензии и (или) цитирование в других научно-исследовательских и научно-популярных изданиях.

Методология, на которой базируется данная статья, включает в себя принципы исторической науки и методы исторического исследования. К ключевым принципам исторической науки, которые были использованы в рамках представленной статьи, следует отнести: конкретность, объективность, системность, опору на исторические источники, историографическую традицию. К ключевым методам, которые были использованы в рамках представленной статьи, следует отнести: историко-сравнительный, историко-системный, ретроспективный метод и метод исторической периодизации.Также в статье были использованы методы математико-статистического и экономико-математического анализа для повышения достоверности и сопоставимости исторических данных.

Обсуждение

XVII век в истории России обычно с научной точки зрения характеризуется как еще один и самый значимый этап государственного переустройства, закрепление единоличной монархической формы правления, становление царствующей династии Романовых.

Именно в XVII веке, после утраты династией Рюриковичей притязаний на русский престол, сформировался базис для создания в XVIII веке Российской империи, просуществовавшей под эгидой романовской династии до 1917 года.

Для понимания тех тенденций, которые объективно наблюдались в экономике российского государства XVII века и современниками, и учеными-историками в настоящем и недавнем прошлом, необходимо кратко рассмотреть культурно-исторический контекст. И в этом ключе следует выделить две основные традиции исследования:

1) классическая советская и наследующая ее российская традиция, которая акцентирует внимание на политико-религиозных процессах и процессах территориальной трансформации с точки зрения борьбы между угнетателями и угнетенными;

2) западная (европейско-американская) традиция, которая акцентирует внимание на социально-экономических процессах, протекающих в любых национальных сообществах вне зависимости от исторической эпохи.

Как абсолютно верно отметил в своей монографии Джозеф Фурман [26] (Fuhrmann, 1972), различия в традициях исследования состоят в том, что советская и теперь уже российская школа научных историко-экономических исследований держит в фокусе внимания предпосылки происходивших трансформаций. В то же время западные школы исследуют конкретные факты и события (например, появление мануфактуры и формирование промышленного капитала в XVII веке), определяющие специфику социально-экономического ландшафта того времени, проводя одновременно ретроспективный и перспективный историко-экономический анализ.

По нашему мнению, эти две традиции не противоречат, но логично дополняют друг друга, поскольку для историко-системного анализа важен и широкий культурный, и узкий социально-экономический контекст исследования.

Поэтому мы считаем важным упомянуть ключевые аспекты широкого культурно-исторического контекста, в котором формировалось и развивалось российское предпринимательство в XVII веке [30, 24, 26, 3] (Rosovsky, 2013; Anderson, 1954; Fuhrmann, 1972; World History in ten volumes, 1955–1965):

- во-первых, в рассматриваемый исторический период укреплялось крепостное право, поэтому в начале века крестьянские восстания и войны можно считать закономерными, но не продуктивными. К середине века крепостное право стало относительно самостоятельным социально-экономическим институтом, на котором базировалось преимущественно сельское хозяйство;

- во-вторых, польская и шведская интервенции, пережитые российским государством в начале века, привели к централизации власти на уровне монарха, земские соборы прекратили свое существование к середине века, равно как и местное самоуправление;

- в-третьих, произошел раскол церкви на православную господствующую и православную старообрядческую. Последователи старообрядного уклада подверглись гонениям, многие были вынуждены бежать или подверглись выселению. Но именно старообрядцы несколько позже – в XVIII и XIX веках – сформировали наиболее успешный пул хозяйственников и предпринимателей на необжитом тогда Севере Руси, малообжитом Юге. Многие впоследствии переселились в США, чему немало способствовал Лев Толстой [6, 22] (Zenkovskiy, 2016; Slyozkin, 2019). В США русские старообрядцы создали свои коммерчески успешные общины;

- в-четвертых, к концу века укрепились позиции дворянства – основной опоры абсолютистской монархии, одновременно с этим и централизацией власти происходит формирование общего внутреннего рынка, формирование рынка труда для вольнонаемных и развитие внешнеэкономических связей (к концу XVII века экспортные пошлины на четверть обеспечивали пополнение царской казны [12] (Milyukov, 1905)). Это во многом позволило впоследствии провести Петру I те реформы, которые привели к созданию Российской империи и практически полной интеграции российского государства в мирохозяйственные связи;

- в-пятых, увеличивалась территория российского государства, как вследствие военных действий, так и вследствие заселения дальних земель, де-факто или де-юре принадлежавших России, но заброшенных или опустевших в период Смуты.

Итак, широкий историко-культурный контекст XVII века – это переход от раздробленности к феодально-абсолютистской монархии, а после к абсолютной монархии, которая 300 лет была представлена домом Романовых (наиболее богатых и наиболее знатных бояр, обладавших крупными землевладениями по всей России [23] (Firsov, 1918) в территориальных границах государства Смутного времени).

В широком культурно-историческом контексте выделяются еще два направления:

1) формирование общего внутреннего рынка и выход на внешние рынки, что невозможно без развития логистики и торговли;

2) формирование – по терминологии К. Маркса – новых производительных сил и новых производственных отношений (мануфактуры приходят на смену ремесленничеству), что невозможно без развития промышленности, предпринимательства и накопления первоначальных капиталов.

Вместе с тем следует отметить, что статистика и сведения по развитию предпринимательства в XVII веке представлены весьма ограниченными данными, которые в некоторых источниках могут противоречить друг другу. И это не современная проблема, это проблема, с которой раз за разом сталкивались ученые, историки, исследователи и в конце XVII, и в XVIII–XIX веках [21] (Rozhkov, 1898).

В настоящее время мы понимаем под термином «предприниматель» инициативную личность, которая склонна к риску, инвестициям, инновациям – рекомбинации факторов и средств производства для получения новых экономических выгод. По крайней мере, именно такое определение следует из трудов Й. Шумпетера [31] (Schumpeter, 1991). В XVII веке предприниматель – это в большей степени авантюрист, который склонен к различным аферам, а вот коммерческую деятельность ведут знатные люди: бояре (будущие дворяне и помещики), а также купцы (будущие буржуа).

Достоверно известно, что в России XVII века поместные бояре занимались промысловым предпринимательством, а купцы (не только российские, но и зарубежные) помимо торговли занимались мануфактурным предпринимательством, которое легло в основу будущей промышленной отрасли [5, 14, 18, 27] (Zaozerskaya, 1970; Muraveva, 2005; Plotnikova, Bazarov, 2015; Hisrich, Grachev, 1993). Кроме этого, существовал класс крепостных предприимчивых людей, которые по существу своей трудовой и экономической деятельности и отвечают тому понятию «предприниматель» [30, 24] (Rosovsky, 2013; Anderson, 1954), которое дано выше на основании трудов Й. Шумпетера.

В действительности их в большей степени следует отнести не к предпринимателям, поскольку они не имели никакой экономической и политической свободы, а к изобретателям и рационализаторам, которые, находясь в зависимом положении и весьма часто будучи малограмотными, предлагали новаторские идеи и решения. Такие идеи или решения можно было использовать и в быту, и для сельскохозяйственной, и для ремесленной, и для мануфактурной деятельности.

Поскольку класс крепостных предпринимателей не принадлежал сам себе, а был собственностью (движимым имуществом) бояр и дворян, то, соответственно, все идеи и решения, которые были созданы крепостными-новаторами, принадлежали их душевладельцам. Но учитывая, что российская экономика XVII и XVIII веков в своем качественном развитии весьма существенно отставала от европейской примерно на полтора-два столетия, то следует сделать вывод, что результаты крепостного предпринимательства в основном не были кооптированы в экономический обмен рассматриваемого нами исторического периода.

Итак, можно утверждать, что предпринимательская (в том числе торговая, купеческая, поместная и мануфактурная) деятельность в российском государстве VXII века осуществлялась в следующих направлениях:

1) сельское хозяйство, которое обеспечивало продовольствием и сельскую, и городскую местность, фактически было доминирующим видом экономической деятельности;

2) промышленность рудная и перерабатывающая, в том числе эволюционировавшая из ремесел, но слаборазвитая и неэффективная в силу технологической и кадровой отсталости;

3) внешняя и внутренняя (в том числе монастырская) торговля. Первая обеспечивала наполнение казны за счет пошлин, а вторая формировала единый внутренний рынок и обеспечивала наполнение казны за счет различных налогов.

Во многих источниках указано, что к российскому предпринимательству XVII века следует отнести и мануфактурное производство. В действительности это не так. Мануфактурное производство в XVII веке изначально создавалось в виде государственных предприятий в металлургической, строительной и военной отрасли. Только после появления государственных мануфактур стали создаваться частные мануфактуры, владельцами которых были в основном иностранные капиталисты, но они не были полными собственниками созданных предприятий, т.к. владение мануфактурой ограничивалось определенным сроком, после которого центральная власть (царь) имела полное право распорядиться ими по собственному усмотрению. Мануфактура могла быть национализирована – передана казне или, например, передана другому владельцу.

И кроме этого, говоря современным языком, российская мануфактура XVII века обеспечивала преимущественно выполнение государственного военного заказа. Поэтому если к середине – третьей четверти XVII века в России действовало около 60 мануфактур, то к началу XVIII века из них осталось всего 30 функционирующих предприятий [13] (Muraveva, 2001).

Принимая во внимание отсутствие у русского поместного боярства и дворянства, а также у русского купечества и ремесленничества доступа к прогрессивным для того времени технологиям и средствам производства, следует констатировать, что конкурентоспособность многих производимых на внутреннем рынке товаров по своим качественным характеристикам была низкой. Однако это не мешало конкурировать товарной продукции, произведенной на внутреннем рынке, по цене за счет того, что и труд крепостных крестьян в сельском хозяйстве, и труд вольнонаемных рабочих в ремесленном и мануфактурном производстве был низкооплачиваемым. Например, производство хлеба в русском государстве стоило дешевле, чем в Европе, примерно в 10 раз [5, 12] (Zaozerskaya, 1970; Milyukov, 1905), по более современным источникам – в 15 раз [16] (Nefedov, 2005). Не стоит забывать и об использовании практически бесплатного (читай – рабского) труда ссыльных и каторжников на вновь осваиваемых территориях Сибири, других восточных окраин [10] (Korablin, 2017).

Вместе с тем русское купечество XVII века не могло конкурировать с иностранными купцами и производителями – последние имели не в пример больший запас финансового капитала, обладали доступом к уже имевшимся на тот момент технологиям, их риски были ниже, в том числе и за счет развивавшегося института частной собственности, служившего защите интересов частных предпринимателей и коммерсантов. Поэтому со второй половины XVII века вся русская торговля, и внутренняя, и внешняя, переходит под покровительство протекционистских мер – заградительных пошлин для иностранных купцов и торговцев – они существовали и на ввоз товаров в Россию, и на их вывоз.

Напротив, для русских купцов были установлены более низкие пошлины, а также особые условия налогообложения [9, 13] (Kashin, 1926; Muraveva, 2001)). Несмотря на то, что второму русскому царю из династии Романовых – Алексею Михайловичу – приписывают создание особо благоприятных условий для развития национальной торговли, следует все-таки отметить, что он регулярно повышал и вводил новые налоги, а также девальвировал национальную валюту (рубль) для того, чтобы иметь возможность финансировать военные расходы. Более того, русское государство и при первом, и при втором Романове постоянно нуждалось в импорте драгоценных металлов для обеспечения внутренней денежной массы [29] (Kotilaine, 1998). Хотя на осваиваемых сибирских и уральских территориях залежей таких металлов было более чем достаточным, однако освоение месторождений было затруднительно, а причина этому уже упоминалась выше – отсутствие необходимых технологий и доступа к ним.

Не воспользовались и первые Романовы возможностью полноценного освоения балтийского региона, что обеспечило бы всей российской экономике быстрый и безвозвратный выход в Западную Европу и укрепление своих позиций на мировом рынке. При этом русские купцы северо-запада смогли поддерживать и развивать торговлю с пограничными странами, что в дальнейшем помогло Петру I совершить прорыв и в государственном устройстве, и в экономике, и в военном деле. Но заслуга Петра именно в том, что он за счет военных действий смог «держать открытым окно в Европу» [29] (Kotilaine, 1998), а все усилия по открытию этого окна – есть заслуга северо-западных купцов, ремесленников и торговцев.

Итак, переходя от обсуждения тенденций развития русского предпринимательства в XVII веке к анализу результатов этого периода развития, следует отметить, что за рассматриваемый исторический этап экономика государства получила сильный импульс и продемонстрировала прогресс, который, нужно признать, был в большей степени обусловлен переходом от Смутного времени и феодальной раздробленности к относительно мирной жизнедеятельности русского общества и централизации власти.

Это, в свою очередь, позволило получить экономически активным представителям русского боярства, дворянства, купечества и ремесленничества бо́льшую уверенность в будущем реализовать свой предпринимательский потенциал. Наличие протекционистских мер, с одной стороны, стимулировало торговлю, но с другой стороны, сдерживало технологическое развитие экономики России в XVII веке.

Но, если в начале XVII века экономика России в своем качественном состоянии отставала от европейской примерно на полтора-два века, то к концу XVII века этот разрыв сократился примерно на 30–50 лет. Петровское правление и правление Екатерины II способствовали сокращению этого разрыва, но в любом случае к началу-середине XIX века, когда в Европе уже формировались предпосылки для Второй промышленной революции, в России только произошла Первая промышленная революция.

Результаты

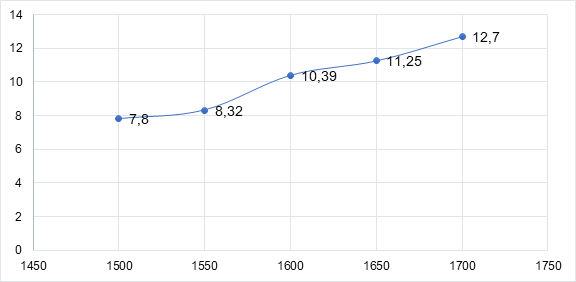

Русское государство в начале XVII века столкнулось с польской интервенцией, голодом и разорением населения, в отдельных источниках даже дается упоминание о том, что за период с середины XVI века до середины XVII века население Руси сократилось примерно в 2,5–3 раза [16] (Nefedov, 2005). Однако если принять во внимание широкую совокупность источников, то можно отметить, что усредненная гармонизированная динамика населения русского государства от начала и до конца XVI века имеет повышательный тренд (рис. 1).

Рисунок 1. Усредненная динамика численности населения России (млн человек) в границах XVI–XVIIвеков (рассчитано с использованием данных, полученных из источников: [7, 1, 17. 4, 12, 19, 23, 26, 32] (Kalachov, 1872–1895; Bantysh-Kamenskiy, Florinskiy, 1882; Census books, 1886; Zamyslovskiy, 1888); Milyukov, 1905; Pokrovskiy, 1909; Firsov, 1918, Fuhrmann, 1972; Sidorova, Nazarov, 2019)

Из данных рисунка 1 мы видим, что от начала до середины XVI века численность населения русского государства выросла примерно на 7%, а в период с середины XVI века и до начала XVII века численность населения выросла уже почти на 25%. После этого наблюдается тенденция снижения скорости прироста населения (середина XVII века – прирост 8%, конец XVII века – прирост 15%).

Имеется два объяснения такому тренду:

- первое: была благоприятная демографическая ситуация, т.е. высокая рождаемость и низкая смертность;

- второе: прирост численности населения происходил за счет освоения новых территорий и включения их в состав государства.

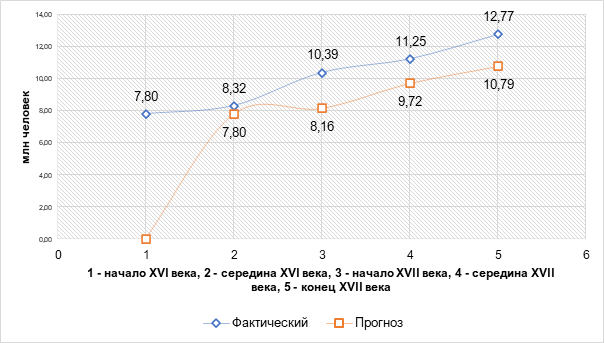

Демографическая гипотеза может быть доказана с использованием экономико-математического моделирования. Если мы применим экспоненциальное сглаживание (метод математического преобразования временных рядов для их выравнивания), то получим следующую картину (рис. 2).

Рисунок 2. Экспоненциальное сглаживание усредненной динамики численности населения России (млн человек) в границах XVI–XVII веков

Источник: рассчитано авторами на основании данных рисунка 3.

Очевидно, что, судя по тренду, достоверность увеличения численности населения только за счет естественного прироста не является полной. И это значит, что:

а) прирост населения скрывался, о чем сообщал Н.А. Рожков в своих исследованиях конца XIX века [21] (Rozhkov, 1898), и это было связано с системой налогообложения;

б) прирост населения в том числе был обусловлен присоединением новых территорий и вхождением земель так называемых инородцев в состав русского государства, такие события регулярно встречаются в письменной истории Руси [20, 7, 1, 17, 4, 19] Complete collection of Russian chronicles, 1841–1921; Kalachov, 1872–1895; Bantysh-Kamenskiy, Florinskiy, 1882; Census books, 1886; Zamyslovskiy, 1888; Pokrovskiy, 1909);

в) учет численности населения в различные периоды имел гендерные особенности – в начале века не всегда учитывались в составе населения женщины и малолетние дети, в середине и конце XVII века женское и детское население стало учитываться частично.

Поэтому численность населения и развитие предпринимательства (торгового, промышленно-мануфактурного, ремесленного или сельскохозяйственного) нельзя ассоциировать и на этом основании делать однозначный вывод о том, что стагнация в экономике русского государства XVII века обусловлена сокращением численности населения. Но именно такая позиция содержится в исследовании С.А. Нефедова [1].

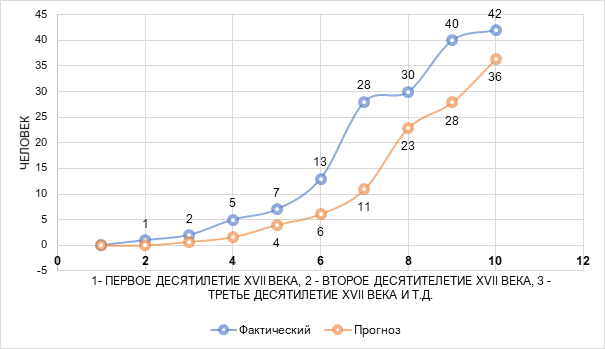

Если мы обратимся к другим исследованиям и источникам, то можем отметить, что экономическая активность знатного населения – а именно знатное население, имеющее высокий социальный статус, могло осуществлять торгово-промышленную или торгово-предпринимательскую деятельность в заметных масштабах – была весьма низкой. Так, например, представителей крупного купеческого сословия в начале XVII века на Руси было от двух-трех до пяти-семи человек, к середине века их численность увеличилась до 28–30 человек (но здесь основную роль сыграли институциональные преобразования), а в конце века таких представителей было не более 40–42 человек [24, 26, 28, 29, 32, 7, 11, 16] (Anderson, 1954; Fuhrmann, 1972; Kelly, 1975; Kotilaine, 1998; Sidorova, Nazarov, 2019; Kalachov, 1872–1895; Lystsov, 1969; Nefedov, 2005).

Если распределить прирост численности крупного купеческого сословия по десятилетиям XVII века и провести экспоненциальное сглаживание, то получим следующую картину (рис. 3).

Рисунок 3. Распределенная по десятилетиям численность крупного купеческого сословия России с экспоненциальным сглаживанием

Источник: рассчитано авторами с использованием данных, полученных из источников: [24, 26, 28, 29, 32, 7, 11, 16] (Anderson, 1954; Fuhrmann 1972; Kelly, 1975; Kotilaine, 1998; Sidorova, Nazarov, 2019; Kalachov, 1872–1895; Lystsov, 1969, Nefedov, 2005).

На рисунке 3 мы можем наблюдать, что прогнозная динамика прироста численности крупного русского купеческого сословия в среднем ниже, чем фактическая динамика, полученная из первичных и вторичных исторических свидетельств. Основная причина этого не связана с ростом экономической активности, но наблюдаемый рост численности крупного русского купеческого сословия в XVII веке – это следствие институциональных преобразований: отмена привилегий для иностранных купцов, выделение из городских и посадских людей особого социального класса – «купцы».

До середины XVII века мелкое торговое предпринимательство прирастало за счет крестьянского населения, но в середине XVII века специальным Соборным уложением было установлено полное закрепощение крестьян, поэтому далее численность торговых людей прирастала за счет служилых, казаков, стрельцов и прочих вольных.

Но, как правило, мелкое торговое или иное предпринимательство того времени так и оставалось мелким, а крупное прирастало за счет лоббируемых и получаемых от высшей монаршей власти привилегий.

Промышленное предпринимательство в XVII веке не развивалось динамично, а его появление было следствием, во-первых, импортозамещения (т.е. замещения монополии и доминирования иностранных купцов в поставках и торговле товарами), для чего и создавалось внутреннее материальное производство. И во-вторых, то промышленное предпринимательство, которое с большой натяжкой можно назвать конкурентным (купеческие промыслы), создавалось на основе слияния торгового капитала и землевладений, которыми обладали представители крупного купеческого сословия. Иностранные мануфактуры, казенные или дворцовые мануфактуры, а также монастырские промыслы нельзя относить к конкурентному промышленному предпринимательству, поскольку для этих экономических субъектов действовали особые ограничительно-разрешительные условия, которые – если ассоциировать с текущими реалиями – с некоторой долей уверенности можно отнести к государственно-частному партнерству. Весьма часто такое партнерство было вынужденным.

Заключение

Итак, на основании историко-экономического обзора, который был представлен выше, мы можем заключить, что экономика России XVII века сохраняла свой средневековый уклад, предпринимательство развивалось вынужденно, предельно ограниченно, внутренний рынок формировался, но исключительно под давлением внешних обстоятельств. Объективными причинами такой ситуации следует считать:

- во-первых, это был патриархальный мир, где вся власть принадлежала мужчинам, которые свои решения принимали преимущественно на основе парадигмы «осажденной крепости», что в определенной мере соответствовало действительности;

- во-вторых, это был информационно ограниченный мир, в таком мире знания не могли быть экспортированы и их невозможно было генерировать внутри страны;

- в-третьих, это был глубоко религиозный мир, в котором невозможно развиваться никаким наукам, кроме как теологическим или теософским;

- в-четвертых, это был мир, расположенный территориально далеко от торгово-промышленных путей того времени, которые были созданы западными странами;

- в-пятых, это был ортодоксальный мир сословного непотизма, в котором не было места образованию или просвещению, социально-экономическим лифтам, открытости и стремлению к изучению лучшего зарубежного опыта.

Но вместе с тем современные подходы для исследований всей экономической истории до начала XXI века должны принимать во внимание, что прошлое – это только накопление опыта, а его осмысление началось лишь относительно недавно. Ученые современности, в том числе анализирующие социально-экономическую динамику в различные исторические эпохи, должны принимать во внимание объективную интеллектуальную и когнитивную ограниченность живших ранее людей: и относимых к низшим, и относимых к высшим сословиям.

Люди прошлого не обладали теми знаниями, которыми владеет среднестатистический человек сегодня. Тем более люди прошлого не могли обладать теми знаниями, которыми обладает наука современности, поэтому принимаемые ими решения и предпринимаемые ими действия в полной мере укладываются в общеизвестную институциональную триаду: ограниченная рациональность на фоне асимметрии информации и оппортунистского поведения других людей.

В современных историко-экономических исследованиях должен быть изменен научный ракурс – следует отказаться от объектоцентричности и перейти к субъектоцентричности в научном анализе каких-либо социально-экономических тенденций, а также к синтезу каких-либо научных гипотез или доказательств. Экономика и общество формируются созидательной деятельностью человека, а не государством и не предприятиями. Отсюда следует, что предпринимательство в XVII веке развивалось исходя из тех контекстных условий, которые сформировались на фоне:

1) внешней интервенции (Смутное время);

2) внутренних шоков (крестьянские восстания и бунты);

3) информационно-знаниевого вакуума (удаленность от основных путей экономического обмена, опосредующих движение знаний);

4) сопротивления изменениям на всех ступенях социальных страт (сохранение патриархально-религиозного и непотического уклада, закрепощение основной части населения).

Соответственно, в условиях сохраняющейся опасности внешних интервенций и высокой вероятности новых внутренних шоков ограничение внешнеэкономической активности иностранных купцов, торговцев и промышленных предпринимателей, а также закрепощение крестьян было тем решением, которое позволило стимулировать развитие внутреннего рынка и создать базу не только для торгово-сельскохозяйственной, но и промышленно-производственной экономики.

Отсутствие сколько-нибудь системного подхода к развитию образовательной и научной сферы являлось следствием того информационно-знаниевого вакуума, в который было погружено русское государство до начала петровских реформ. Патриархальность, религиозность и непотизм лишь относительно недавно (два с небольшим века) стали рассматриваться как ограничения для развития общества и экономики в целом и предпринимательства в частности.

Эволюционирование общества и экономики идет неравномерно даже в современном мире, поэтому дальнейшее изучение становления и развития предпринимательства в России в прошлые века мы планируем основывать на институциональном, нейроэкономическом и поведенческом подходе.

Такое междисциплинарное построение исследований в области истории экономики позволяет лучше понять факторы изменений и объективно анализировать те явления и события, которые происходили в прошлом, но имеют отражение в настоящем.

[1] Нефедов С.А.Демографически-структурныйанализсоциально-экономической истории России. Конец XV – начало XX века. Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2005. 543 с.

References:

Perepisnye knigi goroda Moskvy 1665-76 gg [Census books of the city of Moscow 1665-76] (1886). (in Russian).

Anderson M.S. (1954). English views of Russia in the 17th century The Slavonic and East European Review. (33(80)). 140-160.

Bantysh-Kamenskiy N.N., Florinskiy V.M. (1882). Diplomaticheskoe sobranie del mezhdu Rossiyskim i Kitayskim gosudarstvami s 1619 po 1792-y god: sostavlennoe po dokumentam, khranyashchimsya v Moskovskom arkhive Gosudarstvennoy kollegii inostrannyh del, v 1792-1803 godu Nikolaem Bantysh-Kamenskim [Diplomatic collection of affairs between the Russian and Chinese states from 1619 to 1792: compiled according to documents stored in the Moscow Archive of the State Board of Foreign Affairs in 1792-1803 by Nikolai Bantysh-Kamensky] (in Russian).

Bessonova O.E. (2006). Razdatochnaya ekonomika Rossii: evolyutsiya cherez transformatsii [Distribution economy of Russia: evolution through transformation] (in Russian).

Denisova I. (2012). Income Distribution and Poverty in Russia OECD Social, Employment and Migration Working Papers. 46.

Firsov N.N. (1918). Smuta i narod na Rusi v nachale XVII veka [The Time of Troubles and the people in Russia at the beginning of the 17th century] (in Russian).

Fuhrmann J.T. (1972). The Origins of Capitalism in Russia: Industry and Progress in the Sixteenth and Seventeenth Centuries

Hisrich R.D., Grachev M.V. (1993). The Russian entrepreneur Journal of Business Venturing. (8(6)). 487-497.

Kalachov N.V. Pistsovyya knigi Moskovskago gosudarstva [Scribal books of the Moscow State] (0). (in Russian).

Kallash V.V. Tri veka: Rossiya ot smuty do nashego vremeni [Three Centuries: Russia from the Time of Troubles to our time] (0). (in Russian).

Kashin V.N. (1926). Torgovlya i torgovyy kapital v Moskovskom gosudarstve [Trade and trading capital in the Moscow State] (in Russian).

Kelly W.J. (1975). The Origins of Capitalism in Russia: Industry and Progress in the Sixteenth and Seventeenth Centuries Eastern Economic Journal. (2(3)). 279-281.

Korablin K.K. (2017). K voprosu ob ispolzovanii truda ssylnokatorzhnyh pri osvoenii i zaselenii Sibiri i Dalnego Vostoka v XVI - nachale KhKh vv [Towards the issue of the use of the convict labour in the economic development and settling of Siberia and Russian Far East (the XVIth - early XXth century)]. Gumanitarnye issledovaniya v Vostochnoy Sibiri i na Dalnem Vostoke. (1). 54-69. (in Russian).

Kotilaine J.T. (1998). Opening a Window on Europe: Foreign Trade and Military Conquest on Russia's Western Border in the 17th Century Jahrbücherfür Geschichte Osteuropas. (4). 495-530.

Lystsov V.P. (1969). M.V. Lomonosov o sotsialno-ekonomicheskom razvitii Rossii [M.V. Lomonosov on the socio-economic development of Russia] (in Russian).

Milyukov P.N. (1905). Gosudarstvennoe khozyaystvo Rossii v pervoy chetverti XVIII stoletiya i reforma Petra Velikogo [The state economy of Russia in the first quarter of the 18th century and the reform of Peter the Great] (in Russian).

Muraveva L.A. (2001). Ekonomika i finansy Rossii v XVII veke: istoricheskiy aspekt [Economics and finance of Russia in the 17th century: historical aspect]. Finance and credit. (4 (76)). 81-87. (in Russian).

Muraveva L.A. (2005). Sotsialno-ekonomicheskoe razvitie Rossii v XVI veke [Socio-economic development of Russia in the 16th century]. Finance and credit. (1 (169)). 75-84. (in Russian).

Muraveva L.A. (2006). Ekonomicheskoe razvitie evropeyskikh stran v KhVII veke [Economic development of European countries in the 17th century]. Digest Finance. (2). 48-56. (in Russian).

Nefedov S.A. (2005). Demograficheski-strukturnyy analiz sotsialno-ekonomicheskoy istorii Rossii. Konets XV – nachalo XX veka [Demographic and structural analysis of the socio-economic history of Russia. End of 15th - beginning of 20th century] (in Russian).

Plotnikova A.V., Bazarov A.A. (2015). Predprinimatelskoe pravo: opyt pravovyh preobrazovaniy v sfere torgovyh otnosheniy v Rossii v XVII-XIX vekakh dlya resheniya sovremennyh problem [Business law in the framework of the development of trade relations in Russia in the XVII-XIX centuries]. Proceedings of the Southwest State University. (3). 22-26. (in Russian).

Pokrovskiy I.M. (1909). K istorii pomestnago i ekonomicheskago byta v Kazanskom krae v polovine XVII veka [Concerning the history of local and economic life in the Kazan region in the half of the 17th century] (in Russian).

Rosovsky H. (2013). The Serf Entrepreneur in Russia

Rozhkov N.A. (1898). K voprosu o stepeni dostovernosti pistsovyh knig [Concerning the degree of scribal books reliability] (in Russian).

Schumpeter J.A. (1991). Essays: On entrepreneurs, innovations, business cycles, and the evolution of capitalism

Sidorova M. I., Nazarov D. V. (2019). Account books of the Moscow Print Yard (1622-1700): the origins of cost accounting in Russia De Computis-Revista Española de Historia de la Contabilidad. (16(2)). 188-213.

Slyozkin Yu.V. (2019). Dom pravitelstva. Saga o russkoy revolyutsii [Government House. The Saga of the Russian Revolution] (in Russian).

Zamyslovskiy E.E. (1888). Izvlecheniya iz perepisnyh knig [Extracts from census books] (in Russian).

Zaozerskaya E.I. (1970). U istokov krupnogo proizvodstva v russkoy promyshlennosti XVI-XVII vekov: k voprosu o genezise kapitalizma v Rossii [At the Origins of Large-scale Production in Russian Industry of the 16th-17th Centuries: on the Genesis of Capitalism in Russia] (in Russian).

Zenkovskiy S.A. (2016). Russkoe staroobryadchestvo [Russian Old Believers] (in Russian).

Страница обновлена: 27.04.2025 в 23:22:44

Russia

Russia