Improving the hierarchical model of state regulation of the innovative development risks by introducing market and network models into practice

Sinyavskiy N.G.1![]()

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 17 | Citations: 2

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 4, Number 4 (October-December 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=47146449

Cited: 2 by 07.12.2023

Abstract:

About ten years ago, a course for innovative development of the Russian Federation was proclaimed [4]. Summing up the results by the end of the ten-year period shows that out of 45 indicators of the innovative development strategy, the plan has been fully implemented only for 4 [21]. It is characteristic that in 2019 the Resolution of the Government of the Russian Federation concerning the approval of the program of economic digitalization [5] became invalid. This has led to the relevance of this article. The author makes an attempt to return to the consideration of the main factors of the country's transition to the path of innovative development. The article describes the content of the Russian public administration system in comparison with the main systems implemented in the world. The analysis of the progress and prospects of modernization of the Russian public administration system is made. The model of interaction between the state, regions, industries and business is described. The practical implementation of this model is carried out on the basis of ontology. The components of the business architecture in the system "state - regions - industries - business" are described; and a fragment of the representation of business classes by subclasses is given.

Keywords: hierarchical models, risks state regulation, innovative development, practical application of market and network models

JEL-classification: O31, O33, O38, O40

Введение

Инновации являются сегодня важнейшим механизмом развития России. Такой механизм предполагает взаимодействие органов управления страны, регионов, отраслей и бизнеса и совершенствование властных государственных структур. Системная целенаправленная деятельность государства, регионов, отраслей и бизнеса способствует устойчивости развития на основе инноваций.

Структурирование таких отношений основано на анализе совокупности, функциональности и взаимодействии подсистем [25]. Можно выделить следующие базисные типы современных организационных систем: линейная, функциональная и отраслевая. Структурное развитие организации управления сегодня преимущественно осуществляется путем совершенствования способностей к адаптации [25].

Российская система государственного управления имеет свои особенности. С учетом этих особенностей в настоящее время необходимо разрабатывать систему управления, учитывающую цели, формируемые на различных уровнях, т.е. путем включения сетевых отношений. При этом главными целями государства и общества должно быть соблюдение интересов нации. Снижение рисков такой распределенной системы управления может реализовываться путем разработки специальных моделей, позволяющих реализовать комплексное описание целевых и стратегических положений, структуры организации, совокупности процессов системы «государство – регионы – отрасли – бизнес».

Проблемы совершенствования государственного управления

В настоящее время структурирование государственного управления исследуется в том числе в предположении важности основания власти государства на реализуемой форме правления [19, 22] (Parechina, 2020; Sakharov, 2019), которая выражается в соответствующей системе правления. Так, республиканская форма реализуется на основе использования президентской, парламентской и полупрезидентской систем [19, 22] (Parechina, 2020; Sakharov, 2019).

Сравнение первых двух системных типов показывает следующее. По оценкам Х. Линца, в 1979–1989 гг. превалировали парламентские системы (38 из 43 демократических), из чего он сделал вывод о большей устойчивости таких систем [30] (Linz, 1994). В то же время существует мнение, что парламентская система не всегда обеспечивает реализацию демократических принципов [28] (Horowitz, 1990). Это можно было наблюдать на примере Шри-Ланки и Нигерии, перешедших к президентской системе в 1978–1979 гг. из-за внутренних проблем. Известно, что на некоторых исторических отрезках парламентская система привела к глобальной катастрофе (30–40 годы XX в.). Кроме того, устойчивое президентское правление также в XX в. мы наблюдали, например, в Коста-Рике, Уругвае и Чили.Д.Л. Горовиц утверждает также, что такой недостаток президентской системы, на который склонны указывать ее противники, как слишком большая президентская власть, обусловлен не содержанием этой системы, а процедурой выборов органов власти [28] (Horowitz, 1990). При этом и парламентаризм не является абсолютным противоядием против властных злоупотреблений. Это можно видеть на примере некоторых стран Азии и Африки. Кроме того, весьма распространено мнение, что уровень демократии обеспечивается в большей мере страновыми особенностями в культурной и экономической сферах [17] (Lipset, 2012). Примером этого являются страны с близкими культурными и религиозными характеристиками (более развитые страны, исторически исповедовавшие протестантскую религию, с одной стороны, и менее развитые страны, с традициями православия и мусульманства – с другой стороны). Так что из превалирования парламентских систем в настоящее время не следует невозможность устойчивости системы президентской в частности из-за возможности социально-экономических шоков при смене системы [27] (Kholms, 1993). Т.е. актуальность системы правления обусловлена во многом экономическими, культурными, религиозными традициями страны. Как парламентская, так и президентская системы имеют достоинства и недостатки. Так, достоинством президентской системы является более высокий уровень устойчивости в сравнении с системой парламентской. Ее недостаток – риск авторитарности. Решение этой проблемы исследователи предлагают путем использования полупрезидентской системы [19] (Parechina, 2020). Особая миссия президента обусловлена наличием трудностей социально-экономического характера. В законодательном виде эта миссия была сформулирована изначально в 1958 г. во французской Конституции. Миссия состояла в выполнении роли надвластного судьи [9] (Gorshkov, 2013). Президентская система исторически обусловлена для стран, входивших в Советский Союз. Конституционно надвластная миссия президента не выражена. Однако президент фактически выполняет и исполнительские функции, является инициатором некоторых законов, принимает участие в формировании судебной системы и институциональной структуры государства. Надвластная роль президента отражена еще в работах времен Великой Французской революции [26] (Fedorova, 2013). В странах бывшего СССР президентские функции расширены путем передачи задач, обычно присущих другим властным элементам.Обобщая сказанное, можно отметить следующие функции российского президента.1. Президент – гарант Конституции, независимости и целостности государства. 2. Президент – интегратор системного взаимодействия ветвей власти. 3. Президент – организатор контрольных процедур по отношению к правительству и руководитель некоторых министерств. Механизмом демократизации в таком контексте является развитие институтов. Как утверждает Г. О`Доннелла, Россия еще только начала свой путь демократического развития, демонстрируя выборные демократические процедуры [19] (Parechina, 2020). Следующие шаги должны заключаться в развитии институтов.В Российской Федерации сформировалась исторически обусловленная система иерархического типа, создающая условия для устойчивого инновационного развития путем институциональной модернизации. Однако практическая реализация каждого механизма обеспечения устойчивости не свободна от рисков. Социальная перестройка XX в., совершавшаяся в России, повлекла значительное усложнение административного аппарата, качественно сохранив все основные черты советской бюрократии. Такое усложнение было вызвано высокой неопределенностью, с которой была связана перестройка. Преобразование бюрократической системы осуществлялось в основном путем создания новых элементов при неизменности старых и существенном росте функций президента, вызванных политическими причинами. Эти проблемы обусловили перестройку бюрократической системы, начатую уже в 2000-е годы. Негативными тенденциями, сопровождавшими перестройку, являлись сокращение количества молодых специалистов в административном аппарате. В некоторых элементах структуры наблюдалась чрезмерная численность сотрудников и недостаток в других, кадровый состав постоянно менялся. Бюрократическая избыточность не ликвидирована и сегодня в силу существования президентских и правительственных аппаратов, министерств, ведомств, комитетов, выполняющих в том числе и одинаковые функции. Возникающие при этом проблемы предполагается устранять с использованием соответствующих комиссий. Однако такие процессы не генерируют развитие инновационного потенциала бюрократической системы. Барьером на пути совершенствования системы является институциональная неразвитость. Так, не оправдал надежд закон «Об основах государственной службы». Понимание этих проблем повлекло изменения в бюрократических структурах, начало которых можно отнести к середине 1990-х г., и продолженных уже в 2000-е г. Однако успешность такого совершенствования зависит от поддержки сотрудников бюрократических структур, которая в настоящее время недостаточна. Можно отметить следующие трудности преобразований системы управления:

- нерезультативность обратной связи;

- несоответствие ответственности и обязанностей администраторов;

- слабая связь результативности аппарата и вознаграждения работников;

- недостаточное освещение деятельности аппарата в СМИ;

- сложности в освоении лучших зарубежных практик;

- недостаточное качество формирования интегрированного информационного пространства распределенных электронных ресурсов.

В итоге бюрократы часто не рассматривают граждан как получателей государственных услуг, порой материальное обеспечение деятельности является недостаточным. Вместо инноваций в административной сфере воспроизводится целесообразность использования административного ресурса [23] (Smotritskaya, 2021).

Российская система государственного управления имеет следующие особенности.

1. Законодательно система является полупрезидентской, так как на решения правительства влияют и законодательная система, и президентская администрация. В то же время функции президента характерны для президентской системы.

2. Президент является гарантом реализации основ общественного и государственного развития и при этом выполняет надвластную миссию.

3. Существующая властная система сложилась исторически. 4. Сформировавшаяся система нуждается в актуализации, которой необходимо дальнейшее развитие. Сделаем анализ возможных путей институционального совершенствования системы государственного управления. Считается, что процессы совершенствования управления государством в демократических странах начались в 1920–1930 гг., и связывают эти процессы с именем Кейнса, когда общество стало осознавать важную роль государства. Однако понимание роли институциональной среды повлекло чрезмерное расширение функций, которые стали выполнять институты. Это создало в итоге новый импульс для развития бюрократии в 1980–1990 гг. Рост уровня жизни в странах с развитой экономикой способствовал дефицитности бюджета, усилилась критика администрации в аспекте предоставления государственных услуг. Возникла проблема естественного расширения административных прав из-за роста функционала и требования увеличения прав населения в соответствии с реализацией демократических представлений. Совершенствование государственного управления также поддерживалось функционированием межстрановых структур – Евросоюз, Таможенный союз ЕАЭС и проч., развитием цифровизации. При этом указанные факторы реализуются в турбулентной среде с реализацией шоков различной природы. Направления административных реформ можно определить следующим образом:

- трансформация институциональной среды в систему услуг населению;

- организация сетевых отношений администрации и предпринимательства;

- обеспечение взаимодействия населения и институциональной среды.

Ограничивающие критерии бюрократических преобразований при этом формулируются следующим образом:

- обеспечение национальной безопасности, законности и гражданских прав;

- рациональное формирование бюрократии и ее функционала;

- устойчивость управления;

- реализация опосредованных механизмов воздействия бюрократии на экономику;

- незыблемость правовых положений;

- рациональное использование централизации и децентрализации.

Можно определить следующие варианты преобразований:

- первоначальная ликвидация излишнего функционала с последующими преобразованиями властных структур;

- первоначальное реформирование властных органов с последующей оптимизацией функций;

- одновременные изменения госструктур и их функционала.

При этом нужно отметить наличие особенностей реформ в экономически развитых странах и странах, которые к развитым в настоящее время не относят. Преобразования бюрократической системы в Российской Федерации содержали следующие элементы [1, 2]:

- реформирование структуры государственной власти;

- синхронные изменения властных структур и их функций;

- формирование среды для качественного экономического развития путем рационализации властных структур и их функций;

- административное реформирование в увязке с реформированием бюджетного процесса.

Начало реализации системного подхода относят к 2003 г. Первоначально были предприняты шаги для ликвидации 30%-ной избыточности правительственного функционала. Ликвидировалось дублирование функций управления государственной собственностью, оказания услуг гражданам, стратегического и тактического политического планирования, контроля. Повысилась достоверность оценки результативности бюрократической работы как системы услуг, было определено соответствие функционала различных уровней государственного управления.

В 2006 г. реализовывались преобразования, связанные с организационными вопросами государственных услуг. Оптимизировались отношения государственных служб с населением [1, 2, 29] (Kosov, Akhmadeev, Osipov et al., 2016).

Реформирование бюрократической системы должно поддерживать формирование рыночных процессов в экономике [24]. Соответственно, реформировались системы госслужбы и управления, финансовая система и система информационного обеспечения [3].

Сегодня актуальны следующие цели развития государственного управления [20]:

- повышение эффективности управляющей системы;

- реализация рационального кадрового управления;

- оптимизация процедур отношений государства, общества и предпринимательства.

Так, смена общественных отношений сопровождалась изменениями управляющей системы [6] (Bachilo, 2016).

Особенностью Российской Федерации является миссия государства как генератора путей национального развития [8, 11] (Volkov, 2014; Gofman, 2012). Но эта миссия предполагает формирование отношений с креативной частью населения и широкое вовлечение генераторов инноваций в процесс развития экономики для реализации функций предоставления государственных услуг [13] (Drobot, Makarov, Barbashina, Kolesnikov, 1999). Мировой опыт показывает необходимость совместной работы государственных структур как субъекта, предоставляющего услуги, и общества как субъекта, эти услуги потребляющего. При этом главной целевой направленностью является соблюдение интересов нации, обеспечиваемых системой национальной безопасности [16] (Leshchenko, 2020).

Можно отметить следующие современные особенности государственного регулирования:

1. Причины и условия преобразований могут отличаться в разных странах. Но содержание преобразований в целом совпадает.

2. Преобразования управляющей государственной системы во всех странах ставят целью повышение результативности услуг населению.

3. Преобразования в странах с развивающейся экономикой отличает необходимость проведения таких преобразований в условиях существенных изменений в экономической среде.

4. Инновационный подход к организации государственного управления заключается в формировании сетевых отношений национальных структур.

5. Инновационные процедуры преобразований отношений национальных структур являются отражением мирового тренда.

Государство не должно управлять развитием нации, но должно создавать среду для такого развития, помогая или противодействуя ему. Преобразования государственного управления предполагают повышение значимости людей, создающих инновационные продукты, интересы которых способствуют достижению и целей нации в целом [8, 11] (Volkov, 2014; Gofman, 2012).

Исследователи отмечают особенность россиян, состоящую в признании приоритета общественных интересов перед приоритетами индивидуума [10, с. 25] (Gorshkov, Krumm, Tikhonova et al., 2013, р. 25). Это должно способствовать реализации инноваций в целях преобразования администрирования.

Таким образом, иерархические построения управляющих государственных систем в настоящее время совершенствуются путем включения сетевых отношений [7] (Bukhvald, Valentik, 2021). В то же время иерархия построения системы управления, скорее всего, останется в России основной на долгое время. Но современные тенденции состоят в большей роли населения в государственном управлении на сетевых и рыночных принципах (из которых выросла и сетевая модель).

Модель «государство – регионы – отрасли – бизнес»

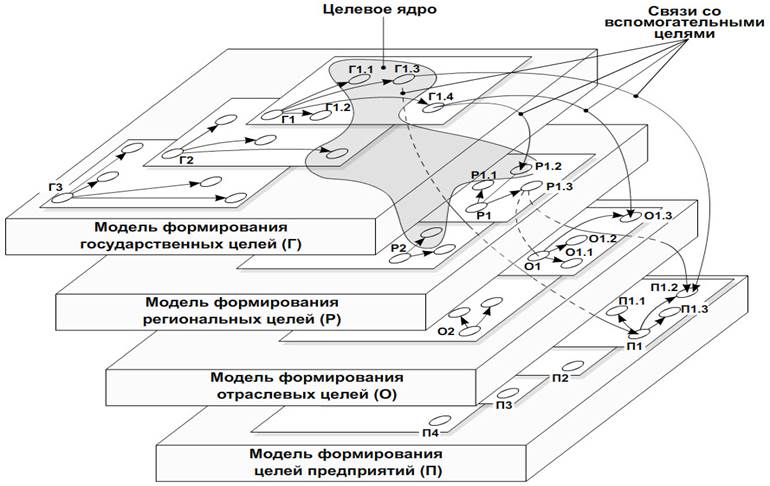

Нами рассматривается подход к формированию сетевых структур, заключающийся в организации распределенной системы управления и в отображении целевых установок инновационного развития на все иерархические уровни: государства, регионов, отраслей и отдельных предприятий. При этом предполагается, что целевые установки развития могут формироваться на любом иерархическом уровне, образуя целевое ядро. Качественно такие процедуры представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Модель взаимосвязи государства, регионов, отраслей и предприятий, генерируемой целевыми установками развития

Источник: составлено автором.

Для формализации таких задач в аспекте формирования и реализации инновационного потенциала разработана онтологическая модель. Это объясняется следующими качествами такой модели [18, с. 34] (Lychkina, 2020, р. 34):

- обеспечивает разностороннее описание архитектуры бизнеса в системе «государство – регионы – отрасли – бизнесы» (в частности, описание целевых и стратегических положений, структуры организации, совокупности процессов);

- может использоваться для подсистем различного размера (от наиболее общих, основных понятий управления до разработки ИТ-систем);

- является базисной, может перестраиваться и достраиваться; причем сложность доработки подсистем определяется функциональной целесообразностью и не ограничена методически;

- связывает различные категории архитектуры бизнеса и различные понятия;

- конфигурирована для архитекторов бизнеса и разработчиков программных продуктов;

- отражает категориальный аппарат предметной области вербальными средствами; предполагает визуальное представление понятий предметной области;

- категориальный аппарат модели может использоваться для разработки различных моделей с характерной для них языковой средой;

- онтологическая модельная система поддерживает сервисную систему и систему приложений для различных архитектурных слоев.

Фундаментом системы онтологических моделей является метаонтология. Она вводит основные определения, используемые в системе. Метаонтология связывает модельные подсистемы предметной области и является общей для концепций предметной области.

Онтологии предметной области уточняют концептуальное описание метаонтологии. Их количество определяется необходимой подробностью такого уточнения.

В качестве онтологий предметной области созданы следующие онтологические модели:

- модель концепций развития на уровне государства;

- модель концепций развития на уровне регионов;

- модель концепций развития на уровне отраслей;

- модель концепций развития на уровне бизнеса;

- модель бизнес-среды.

На основе архитектурного подхода к проектированию детализировано описание рамочной схемы архитектуры системы «государство – регионы – отрасли – бизнес» для выявления классов и их взаимодействия.

Онтологическая модель, находящаяся в основе комплекса моделей, представляемого в виде семантической сети, описывает общую схему архитектуры бизнеса на верхнем концептуальном уровне, называемую метаонтологией, и служит навигатором по семантической сети, являясь инструментом сквозного сервисного проектирования информационной системы.

Учитывая, что в центре инновационных процессов находится бизнес, для рассматриваемых задач выделены понятия:

- управления высших уровней системы;

- стратегического управления предприятием;

- технологической модели бизнеса;

- архитектуры системы «государство – регионы – отрасли – бизнес»;

- бизнес-архитектуры;

- информационной архитектуры.

Разработана онтологическая модель, в которой определена данная совокупность понятий на основе анализа классов и определения подклассов. Метаонтология основана на адаптации модели «Корпоративная архитектура», разработанной консалтинговой группой «БИГ» [12, с. 13] (Grigorev, 2010, р. 13). Эта скорректированная модель представлена в таблице 1.

Таблица 1

Компоненты архитектуры бизнеса в системе «государство – регионы – отрасли – бизнес» согласно концепции группы «БИГ»

|

Архитектура

системы ГТОП

|

Система

уровней проблематики

Система стратегических элементов Система рыночных характеристик |

Государственный

уровень

|

Управление

высших уровней

| |||

|

Региональный

уровень

| ||||||

|

Уровень

отрасли

| ||||||

|

Уровень

бизнеса

|

Бизнес

| |||||

|

Бизнес-архитектура

|

Стратегическая

идентификация и концепция развития

|

Система

целей и стратегий

|

Стратегическое

управление

| |||

|

Система

стратегических показателей

| ||||||

|

Формирование

стратегии

| ||||||

|

Структура

технологии производства

|

Функциональные

задачи

|

Операционное

управление

|

Модель

технологии производства

| |||

|

Процессы

управления

| ||||||

|

Система

показателей технологических возможностей

| ||||||

|

Бизнес-функции

|

Бизнес-деятельность

| |||||

|

Обеспечивающие

функции

| ||||||

|

Техническая

архитектура

|

Архитектура

знаний

|

Архитектура

ресурсов

|

Ресурсное

обеспечение

| |||

|

Информационная

архитектура

|

Архитектура

приложений

|

Архитектура

сервисов

|

Системная

архитектура

|

| ||

Менеджмент бизнеса нами не выделяется, поскольку предполагается, что все его основные аспекты учитываются в подсистеме «Стратегическое управление».

С одной стороны, архитектура бизнеса в системе «государство – регионы – отрасли – бизнес» в данном виде показывает взаимодействие подсистем этой системы. С другой стороны, архитектура бизнеса представлена в виде иерархии уровней управления: «стратегического, операционного управления, которые направлены на его инновационное развитие» [14] (Karavaeva, Bukhvald, Soboleva, Kolomiets, Lev, Ivanov, Kazantsev, Kolpakova, 2019).

Архитектура системы «государство – регионы – отрасли – бизнес» направлена на достижение целей системы и стратегий посредством реализации траекторий системы.

Исходя из данного подхода при создании метаонтологии были выделены наиболее общие категории архитектуры системы.

Метаонтология разрабатывалась на основе стандартных подходов к моделированию. Однако при этом в модель метаонтологии закладывались следующие характерные черты рассматриваемых классов бизнеса:

- «Архитектура бизнеса» отображает траектории самой системы «государство – регионы – отрасли – бизнес», соответствующие ее целям инновационного развития;

- «Структура организации» описывает соответствующие уровни управления системы «государство – регионы – отрасли – бизнес» в предположении распределения целей инновационного развития системы по ее уровням;

- «Информационная архитектура» является информационной базой для измерения результатов инновационного развития бизнеса;

- «Архитектура приложений» включает результаты моделирования поиска решений для каждого элемента системы «государство – регионы – отрасли – бизнес»;

- «Структура технологий» выбирается из заданного множества инновационных технологий.

Указанные классы представлены в модели подклассами. Например, онтологические подклассы класса «Архитектура бизнеса» показаны на рисунке 2.

Бизнес-архитектура

![]()

![]() Уровни проблематики

Уровни проблематики

![]()

![]() Целевые

элементы

Целевые

элементы

![]()

![]() Направления

развития

Направления

развития

Функции ![]()

![]()

![]() Бизнес-функции

Бизнес-функции

![]() Функции

управления

Функции

управления

![]()

![]() Элементы

стратегии

Элементы

стратегии

![]() Операционное управление

Операционное управление

![]() Обеспечивающие

функции

Обеспечивающие

функции

![]() Показатели

результативности

Показатели

результативности

![]()

![]() Показатели

реализации инновационно-экспортного

Показатели

реализации инновационно-экспортного

потенциала

![]() Показатели устойчивости

Показатели устойчивости

![]() Характеристики

рынков

Характеристики

рынков

![]() Техническая архитектура

Техническая архитектура

Архитектура

ресурсов ![]()

Характеристика

состояний внешней среды ![]()

![]() Шкалы

времени

Шкалы

времени

Рисунок 2. Композиционная схема класса «Бизнес-архитектура»

Источник: разработано автором.

Метаонтология является базисом для разработки бизнес-архитектуры. Категориальная система онтологии обеспечивает достижение проектных целей. Она может использоваться сотрудниками различных элементов системы «государство – регионы – отрасли – бизнес» и обеспечивает унификацию принятия решений. Данный подход способствует формализации целевых установок элементов системы «государство – регионы – отрасли – бизнес», тем самым решается задача «цифровизации инновационного развития» [15] (Lev, Leshchenko, 2020).

Однако важной проблемой для использования такого комплекса моделей является подготовка исходных данных. Сложность подготовки исходных данных состоит в том, что в функционировании участвуют: государство, регионы, отрасль и отдельные предприятия. Это влечет наличие различных целевых установок для указанных уровней управления.

Для подготовки исходных данных используется интерактивная модель разработки целевых установок, согласованных на различных уровнях управления системы «государство – регионы – отрасли – бизнес».

Заключение

Формы государственного правления выражаются в соответствующих системах правления. Каждая система правления имеет свои достоинства и недостатки, которые, в свою очередь, генерируют риски реализации интересов нации. Исторически в Российской Федерации сложилась система иерархического типа, имеющая условия для устойчивого инновационного развития. Однако развитие государственного управления связано с характерными рисками. Реформирование бюрократической системы должно поддерживать формирование рыночных процессов в экономике. Иерархические построения управляющих государственных систем в настоящее время совершенствуется путем включения сетевых отношений. Иерархическая система управления будет существовать в Российской Федерации в обозримом будущем. Однако современные тенденции состоят в большой роли населения в управлении на сетевых и рыночных принципах.

Особенностью модели взаимодействия уровней управления государства, регионов, отраслей и бизнеса, содержание которой изложено в статье, является возможность формирования целевого инновационного ядра на различных уровнях управления и выработки вспомогательных целей также на всех уровнях. Эти целевые установки реализуются в траекториях инновационного развития системы «государство – регионы – отрасли – бизнес». С учетом достоинств методологии онтологического моделирования, модель взаимосвязи государства, регионов, отраслей и бизнеса построена как многослойная семантическая сеть моделей предметной области системы «государство – регионы – отрасли – бизнес» на основе онтологий, элементы которой соответствуют архитектурным моделям различного типа, и включает метамодель, прикладные модели и модели предметной области.

References:

Bachilo I.L. (2016). Informatsionnoe pravo [Information law] (in Russian).

Bukhvald E.M., Valentik O.N. (2021). Problemy natsionalnoy bezopasnosti Rossii v svete konstitutsionnyh novatsiy 2020 goda [Problems of national security in Russia in the light of constitutional innovations 2020]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (2). 191-208. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.4.2.111821.

Drobot E.V., Makarov I.N., Barbashina E.A., Kolesnikov V.V. (1999). Transformatsii institutsionalnoy sredy i formirovanie potentsiala innovatsionnogo razvitiya na osnove modeley publichno-chastnogo partnerstva [Transformation of the institutional environment and innovative development potential based on public-private partnership models]. Creative economy. (5). 1639-1662. (in Russian). doi: 10.18334/ce.15.5.111999.

Fedorova M. M. (2013). Revolyutsiya v kontekste vremeni Istorii i vremeni Politiki [Revolution in the context of the Time of History and the Time of Politics] (in Russian).

Gofman A.B. (2012). Pyatnadtsat tezisov v zashchitu idei modernizatsii [Fifteen theses in defense of the idea of modernization] (in Russian).

Gorshkov M.K. (2013). Bednost i neravenstva v sovremennoy Rossii. Obshcherossiyskoe sotsiologicheskoe issledovanie 2013 / Rabochaya gruppa IS RAN; rukovod. akad. RAN M.K. Gorshkov, d. sots. n., prof. N.E. Tikhonova [Poverty and inequality in modern Russia. All-Russian sociological research 2013]. Russian newspaper. (133). 38. (in Russian).

Gorshkov M.K., Krumm R., Tikhonova N.E. i dr. (2013). O chem mechtayut rossiyane: ideal i realnost [What Russians dream about: ideal and reality] (in Russian).

Grigorev L.Yu. (2010). Menedzhment po notam: Tekhnologiya postroeniya effektivnyh kompaniy [Management by notes: Technology for building effective companies] (in Russian).

Horowitz D. (1985). Ethnic groups in conflict

Horowitz D.L. (1990). Comparing Democratic Systems Journal of Democracy. (4). 73–79.

Karavaeva I.V., Bukhvald E.M., Soboleva I.V., Kolomiets A.G., Lev M.Yu., Ivanov E.A., Kazantsev S.V., Kolpakova I.A. (2019). Ekonomicheskaya bezopasnost otdelnyh prognoznyh parametrov sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya i byudzhetnoy politiki Rossiyskoy Federatsii na srednesrochnuyu perspektivu [Economic security of individual forecast parameters of socio-economic development and budgetary policy of the Russian Federation in medium term]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (4). 273-334. (in Russian).

Kholms S. (1993). Sverkhprezidentstvo i ego problemy [Over-presidency and its problems]. Konstitutsionnoe pravo: vostochnoevropeyskoe obozrenie. (4). 22–25. (in Russian).

Kosov M. E., Akhmadeev R. G., Osipov V. S. [et al.] (2016). Socio-Economic Planning of the Economy Indian Journal of Science and Technology. (36). 102008. doi: 10.17485/ijst/2016/v9i36/102008.

Leschenko Yu. G. (2020). Natsionalnye interesy v kontekste obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti gosudarstva v usloviyakh globalnoy integratsii: evolyutsionno-teoreticheskiy aspekt [National interests in the context of ensuring the state's economic security amid global integration: an evolutionary and theoretical aspect]. Russian Journal of Innovation Economics. (4). 2375-2390. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.4.110815.

Lev M.Yu., Leschenko Yu.G. (2020). Tsifrovaya ekonomika: na puti k strategii budushchego v kontekste obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti [The digital economy: towards a strategy for the future in the context of economic security]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 25-44. (in Russian).

Linz J. (1994). Presidential or Parliamentary Democracy?

Lipset S.M. (2012). Nekotorye sotsialnye predposylki demokratii: Ekonomicheskoe razvitie i politicheskaya legitimnost [Some social prerequisites of democracy: Economic development and political legitimacy] (in Russian).

Lychkina N.N. (2020). Primenenie metodov i tekhnologiy iskusstvennogo intellekta v tsifrovyh tsepyakh postavok [Application of artificial intelligence methods and technologies in digital supply chains]. Logistics and supply chain management. (4(99)). 23-29. (in Russian).

Parechina S. G. (2020). Kharakteristika i klassifikatsiya prezidentskoy sistemy pravleniya [Characteristics and classification presidential management system]. Nauchnye trudy Respublikanskogo instituta vysshey shkoly. (19). 176-184. (in Russian).

Petrovskaya Yu.A., Schekina I.V. (2018). Realizatsiya strategii innovatsionnogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii do 2020 goda: rezultaty i perspektivy [Implementation of the innovative development strategy of the Russian Federation up to 2020: results and prospects]. Vestnik NSUEM. (4). 157-170. (in Russian).

Sakharov N. A. (2019). Polnomochiya prezidenta dlya realizatsii politicheskogo kursa lidera: opyt M.S. Gorbacheva i B.N. Eltsina [The authority of president in the process of implementation of political leader's course. M. Gorbachev's and B. Yeltsin's experience]. Political science (Politicheskaya nauka). (4). 151-167. (in Russian). doi: 10.31249/poln/2019.04.05.

Smotritskaya I.I. (2021). Innovatsii v sfere gosudarstvennogo upravleniya v kontekste obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [Innovations in public administration in the context of ensuring Russia's economic security]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (3). 519-530. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.4.3.112294..

Volkov Yu.G. (2014). Kreativnyy klass i rossiyskoe gosudarstvo: perspektivy vzaimodeystviya [Creative class and the russian state: prospects of cooperation]. Power. (3). 12–17. (in Russian).

Страница обновлена: 29.04.2025 в 04:21:33

Russia

Russia