Public-private partnership and quasi-partner forms in the innovative development of national industry: institutional analysis

Drobot E.V.1,2, Makarov I.N.3, Kolesnikov V.V.4,5, Nazarenko V.S.6,7, Nekrasova E.A.3, Shirokova O.V.3

1 АНО «Развитие инноваций», Russia

2 Центр дополнительного профессионального образования, Russia

3 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации - Липецкий филиал, Russia

4 Институт деловой карьеры, Russia

5 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Липецкий филиал), Russia

6 Управление экономического развития Липецкой области, Russia

7 Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Russia

Download PDF | Downloads: 43 | Citations: 21

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 3 (July-september 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46618226

Cited: 21 by 07.12.2023

Abstract:

The processes of structural transformations and the development of new forms of business organization, and above all, public-private partnership (PPP), taking place in the Russian economy, should be aimed at increasing the level of competitiveness of individual economic entities, territorial socio-economic systems and, ultimately, the global competitiveness of the national economy through the consolidation and improvement of the efficiency of using the available limited resources of the state and the private sector of the economy and thus implementing the concept of an effective state. As a special form of business organization and the definition of the main conditions that will allow creating and implementing the optimal mechanism for innovative modernization of the national industry, the authors position the system of public-private partnership and quasi-PPP in the conditions of the socio-economic system of Russia.

The article analyzes the systems that interact with the corresponding mechanisms in the PPP mechanism system, the level of development and capacity of which significantly affects the potential of the partnership system, as well as establishes the relationship between free (special) economic zones and public-private partnership, based on their economic content.

Keywords: industry, innovative development, public-private partnership, "quasi" public-private partnership, special economic zones

JEL-classification: L32, O31, L52, R12

Введение

Государственно-частное партнерство позволяет привлекать частные инвестиции, консолидируя усилия государства и бизнеса, повышать эффективность управления государственным имуществом и способствует росту качества услуг, которые оказываются на базе подобного имущества.

В то же время в структуре внешней среды механизма ГЧП существуют системы, уровень развития которых оказывает значительное влияние на потенциал всей системы государственно-частного партнерства.

Вопросам институциональной среды ГЧП посвящены работы таких авторов, как Жилкибаева М.А. [14] (Zhilkibaeva, 2020), Дробот Е.В., Макаров И.Н., Некрасова Е.А., Кадильникова Л.В. [11] (Drobot, Makarov, Nekrasova, Kadilnikova, 2019), Дробот Е.В., Ярикова Е.В [12] (Drobot, Yarikova, 2019); Макаров И.Н., Спесивцев В.А., Соколов В.П. [18] (Makarov, Spesivtsev, Sokolov, 2019).

Инновационная составляющая ГЧП рассматривается в работах Баранова И.В., Мурадов А.А. [2] (Baranova, Muradov, 2013), Барбашина Е.А. [3] (Barbashina, 2021); Макарова И.Н., Титовой М.В., Сухиной Ю.В. [19] (Makarov, Titova, Sukhina, 2021); Веселовского М. [28] (Veselovskii, 2015), Анопченко Т., Горбаневой О., Лазаревой Е., Мурзина А, Угольницкого Г. [27] (Anopchenko, Gorbaneva, Lazareva, Murzin, Ougolnitsky, 2019).

Роль ОЭЗ в социально-экономическом развитии регионов, а также процессы модернизации промышленности находят отражение у Булавко О.А. [4] (Bulavko, 2020); Жарковой Н.Н. [13] (Zharkova, 2017); Донцовой О.И. [9] (Dontsova, 2021); Трофимова О.В., Захарова В.Я., Фролова В.Г., Павловой А.А. [23] (Trofimov, Zakharov, Frolov, Pavlova, 2020); Щепакина М.Б. [24] (Shchepakin, 2020), Щепакина М.Б., Хандамовой Э.Ф., Михайловой В.М., Губина В.А. [25] (Shchepakin, Khandamova, Mikhailova, Gubin, 2020).

Рассматривая вопрос взаимодействия локальной среды ГЧП и внешней среды, на основе проведенного анализа особенностей функционирования элементов механизма государственно-частного партнерства, опираясь на мировой опыт реализации ГЧП, необходимо в структуре внешней среды, способствующей формированию механизма ГЧП, выделить следующие системы, взаимодействующие с соответствующими механизмами в системе механизма ГЧП, уровень развития и дееспособность которых существенно влияют на потенциал всей системы государственно-частного партнерства:

1. Система институтов и организаций, обеспечивающих объективность и реальную независимость государственных служб и иных контролирующих органов, ответственных за разработку и реализацию решений, связанных с государственно-частными партнерствами, и система обеспечения участников партнерства объективной достоверной и своевременной информацией о состоянии и действиях друг друга (система информационно-регулятивного взаимодействия). Примером данной системы является такой инструмент государственного регулирования экономики, как индикативное планирование.

Эти системы необходимы для того, чтобы обеспечить транспарентность системы ГЧП в части, касающейся представителей органов власти, и сделать их поведение более предсказуемым, а процесс разработки и реализации управленческих решений более понятным для бизнеса.

2. Система нормативно закрепленных стимулов и антистимулов, корректирующих поведение участников государственно-частного партнерства. При этом, как свидетельствует мировой опыт, наиболее эффективными стимулами являются создание налоговых льгот участникам партнерства и формирование системы страхования рисков в проектах, связанных с разработкой инновационных технологий и инфраструктурным обеспечением.

Необходимо отметить, что реальное воплощение указанных элементов механизма государственно-частного партнерства будет зависеть от конкретных форм, методов и инструментов механизма ГЧП, адекватных конкретным условиям, сложившимся в зоне реализации ГЧП на конкретный период времени. При этом необходимо учитывать, что с течением времени вследствие изменения условий, существующих в зоне реализации государственно-частного партнерства, механизм ГЧП будет претерпевать изменения, и одновременно с ним будут изменяться составляющие его базовые элементы. В свою очередь, подобная трансформация механизма ГЧП будет сопровождаться полной или частичной трансформацией структур, выступающих в качестве реального воплощения базовых элементов механизма ГЧП.

Ключевой категорией, из которой и выводятся отношения собственности, имеющей принципиальное значение для развития ГЧП, в данном случае выступает ограниченность имеющихся ресурсов (материального и нематериального характера) – спецификация (индивидуализация) права собственности на ресурсы в этом случае означает их исключение из свободного доступа.

Данный вывод принципиально важен в условиях перехода от индустриальной и постиндустриальной к информационной экономике, и это связано главным образом со сменой системы формирования богатства (в соответствии с выводами Э. Тоффлера [22] (Toffler, 2009)) и, как следствие, – сменой вида собственности, лежащей в основе общественного производства и формирования богатства – так же, как переход от первой системы богатства (соответствующей аграрной экономике) ко второй (соответствующей индустриальной и постиндустриальной экономике) способствовал смене доминирующего вида собственности (на смену земле как основе капитала пришли промышленные (производственные) активы). В информационной экономике на первый план должна выйти интеллектуальная собственность, что предполагает соответствующую трансформацию отношений собственности и, как следствие, механизма государственно-частного партнерства в части, касающейся консолидации ресурсов и реализации отношений собственности, и становление, таким образом, новой формы механизма государственно-частного партнерства.

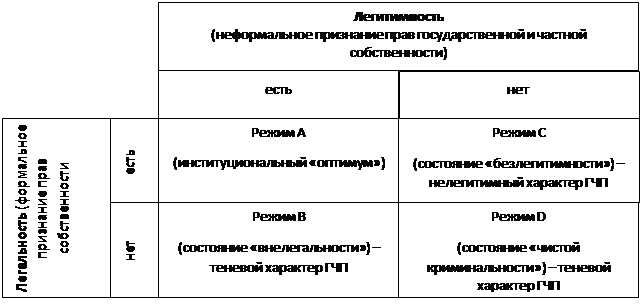

Соответственно, при переходной структуре экономики и недостаточном уровне развития соответствующих реалиям информационной экономики формальных институтов, отвечающих за реализацию отношений собственности, – то есть институтов, функционирование которых описывается категориями легальности, первостепенное значение приобретают неформальные институты, функционирование которых описывается категориями легитимности. Применительно к реализации отношений собственности в процессе государственно-частного партнерства сочетание крайних вариантов легитимности и легальности различных видов собственности дает простейшую типологию институциональных режимов реализации ГЧП (рис. 1).

В реальных социально-экономических системах институциональные режимы, как правило, являются смешанными, не совпадая полностью ни с одним из выделенных «чистых» типов. При этом в качестве одного из основных условий, поддерживающих институциональное равновесие в системе, следует считать «наличие согласованности между формальной и неформальной санкционированностью прав собственности, между легальностью и легитимностью» [15, c. 87] (Kapelyushnikov, 2008, р. 87). Соответственно, из представленной типологии и условия институционального равновесия мы можем заключить, что лишь режим, близкий к институциональному оптимуму, способен обеспечить минимальный уровень сложностей при реализации отношений собственности в процессе государственно-частного партнерства.

Рисунок 1. Типология альтернативных институциональных режимов реализации отношений собственности в процессе ГЧП

Источник: авторская обработка на основе [15, с. 87] (Kapelyushnikov, 2008, р. 87).

С экономико-правой точки зрения следует отметить отсутствие адекватного законодательства, которое бы способствовало развитию системы государственно-частного партнерства даже в столь сложных условиях: «В процессе реформ в России созданы такие правовые условия, при которых руководители бывших государственных предприятий фактически оказались частными собственниками, получив преимущественное право на распоряжение и пользование объектами государственной собственности».

Особенно существенную роль отсутствие адекватной правовой системы сыграло применительно к результатам деятельности крупных предприятий, формально находящихся в государственной собственности, однако фактически являющихся в «жаловании» директорскому корпусу.

3. Наличие демократической политической системы и развитых институтов гражданского общества – вследствие того, что основным целевым назначением системы государственно-частного партнерства является производство опекаемых благ, включая смешанные и мериторные блага, а согласно принципам экономической социодинамики, поведение государства в качестве созаказчика опекаемых благ или меритора в значительной мере определяется степенью развития социального иммунитета, которая находится в прямой зависимости от степени развитости гражданского общества, то, соответственно, уровень развития гражданского общества будет в значительной степени определять набор шаблонов (паттернов) поведения государства как «созаказчика» опекаемых благ.

4. Наличие развитого и действующего антимонопольного законодательства, что определяет возможности для создания конкуренции внутри системы государственно-частного партнерства (главным образом на стадиях, предшествующих заключению контракта).

5. Доминирующий характер системы и, соответственно, методов государственного регулирования экономики, определяющих степень свободы в поведении представителей частного сектора экономики.

Государственно-частное партнерство и особые экономические зоны: общее и различное

С целью приведения в единую систему представлений о государственно-частном партнерстве и роли особых экономических зон (ОЭЗ) в реализации государственной промышленной политики и инструмента модернизации национальной промышленности необходимо установить соотношение между свободными (особыми) экономическими зонами и государственно-частным партнерством, исходя из их сущности и экономического содержания.

В мировой практике в настоящее время ОЭЗ рассматриваются, прежде всего, в качестве средства реализации государственной политики, которое способно «в равной степени и реанимировать депрессивную территорию, и дать дополнительный импульс региональным точкам роста».

И в этом также заключается сходство ОЭЗ и ГЧП. Также при рассмотрении ОЭЗ как сложного социально-экономического явления обращает на себя внимание тот факт, что зона представляет собой особую систему, имеющую связи с национальной и региональной экономическими системами. Вместе с тем для особых экономических зон (ОЭЗ) характерно наличие территориальных границ и особого законодательства (в частности, налогового).

Особые экономические зоны по времени возникновения принято делить на три поколения. К первому поколению ОЭЗ традиционно относят все разновидности торговых зон, которые ведут свою историю с XVII–XVIII веков, примером чего могут являться города Ганзейского союза в северной Германии.

ОЭЗ первого поколения, как правило, отличаются наиболее простой внутренней структурой.

К зонам второго поколения относят промышленно-производственные зоны, возникшие как результат эволюции зон первого поколения. Особенностью зон второго поколения является то, что функции таких зон должны заключаться в развитии обрабатывающего потенциала национальной промышленности посредством формирования благоприятных инвестиционных условий. Как показывает мировой опыт, ОЭЗ второго поколения характерны преимущественно для стран с развивающейся рыночной экономикой, находящихся на стадии индустриального развития.

С конца прошлого века по настоящее время ведут свою историю ОЭЗ третьего поколения – технико-внедренческие зоны. Технико-внедренческие зоны в наибольшем количестве встречаются в США, Японии и Китае. В американской практике их называют технопарками, в японской – технополисами, в китайской – зонами развития новой и высокой технологии.

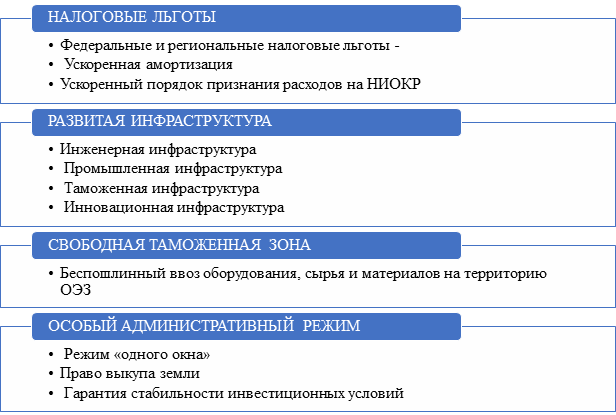

Рисунок 2. Преимущества для резидентов ОЭЗ

Источник: составлено авторами по [26].

Многие экономисты отмечают наличие тесной связи между ОЭЗ и ГЧП, однако особые (свободные) экономические зоны, как правило, не соотносят с традиционными формами государственно-частного партнерства.

Мы считаем, что ОЭЗ должны обладать рядом генетических признаков, объединяющих их с традиционными формами государственно-частного партнерства. Прежде всего, ОЭЗ, как и государственно-частное партнерство, представляют ценность не сами по себе, а в качестве средств для достижения определенных целей, с которыми связаны соответствующие функции ГЧП и ОЭЗ. Поэтому для выделения генетических признаков проектов государственно-частного партнерства, общих с особыми (свободными) экономическими зонами, в первую очередь рассмотрим функциональную нагрузку свободных экономических зон второго и третьего поколений в сопоставлении с государственно-частным партнерством.

Одной из основных задач государственно-частного партнерства является обеспечение эффективного взаимодействия интересов государства и частного капитала для достижения взаимовыгодных целей. Данная задача ГЧП должна решаться и в процессе организации, и функционирования ОЭЗ. Соответственно, сочетание интересов бизнеса, общества и государства в рамках единого проекта следует считать первым генетическим признаком, объединяющим ОЭЗ и ГЧП.

ОЭЗ второго и в особенности третьего поколения, выступая в качестве искусственно созданных правительствами (иногда частным капиталом) образований, имеют своей целью стимулирование развития реального сектора и в первую очередь промышленного сектора.

Так, особенностью зон третьего поколения является чрезвычайно высокая концентрация национального и зарубежного научного и производственного потенциала. В этих зонах происходит взаимодействие фундаментальной и прикладной науки и производства, а главной задачей подобных зон является развитие, апробация, коммерциализация и внедрение в практику хозяйственной жизни промышленных предприятий инновационных наукоемких технологий [17] (Makarov, 2009).

При создании ОЭЗ встает вопрос о формировании и развитии инфраструктуры и институциональной среды, зачастую основная роль в данном вопросе отводится государству.

В то же время на практике существует два различных подхода:

- первый, связанный с инициативной ролью частного капитала, который выступает за создание ОЭЗ и берет на себя существенную долю инфраструктурных расходов, этот подход условно можно назвать американским. В то же время государство активно участвует в управлении сформированной ОЭЗ;

- второй подход подразумевает государственную инициативу при создании ОЭЗ, государственное финансирование и поддержку, этот подход можно назвать восточным. Он свойственен для Японии или, например, Китая где ОЭЗ технико-внедренческого типа формируются вокруг существующих научных центров.

С точки зрения системного подхода, экономическая зона фактически представляет собой обособленную сложную систему. В свою очередь, с позиции институционального подхода ОЭЗ можно рассматривать в качестве локальной среды в системе региональной экономики. В процессе своего функционирования экономическая зона реализует национальные и локальные цели и задачи. С точки зрения ресурсного подхода необходимо отметить, что в ОЭЗ локально и органично происходит взаимодействие субъектов государственного и частного секторов экономики, которое сопровождается объединением и концентрацией ресурсов. Высокая степень объединения и концентрации ресурсов различных секторов экономики также является одной из основополагающих функций и генетическим признаком ГЧП. Соответственно, мы имеем уже два фундаментальных признака, свидетельствующих о родственной экономической сущности ГЧП и ОЭЗ.

В качестве основных стимулов для привлечения частного капитала в ОЭЗ обычно выделяют наличие специальной инфраструктуры, наличие свободного доступа к развитым транспортным и коммуникационным сетям, сниженные ставки арендной платы, особую налоговую политику. Нередко деятельность резидентов подобных ОЭЗ регулируется специальным законодательством.

Специфическая формальная институциональная среда ОЭЗ может дополняться формированием специфической неформальной институциональной среды ОЭЗ, причиной чего выступает высокий уровень концентрации представителей научной среды и высококвалифицированных специалистов. Таким образом, создается особая локальная среда, способствующая генерации инноваций и их активной реализации в промышленном производстве.

Однако, рассуждая о родстве ОЭЗ и традиционных форм ГЧП, необходимо не выпускать из вида их принципиальное отличие – в рамках свободной экономической зоны функционирует значительное количество резидентов, занимающихся различными видами деятельности.

Вместе с тем необходимо отметить, что наряду с рядом традиционных форм ГЧП нами были выделены также и нетрадиционные формы партнерства: квазиконцессия и проект. Как мы выявили, ОЭЗ третьего поколения (промышленно-производственные и технико-внедренческие зоны) обладают генетическими признаками ГЧП, но не могут быть отнесены к традиционным формам партнерства и рассматриваются в качестве особой среды реализации государственно-частного партнерства и модели «квази-ГЧП».

На наш взгляд, данное утверждение может быть верным применительно к ОЗЭ второго и третьего поколения. Однако в ряде случаев ОЭЗ выступает в качестве одного из видов проектной формы ГЧП. Основанием для этого вывода является наличие генетического родства ОЭЗ и ГЧП, соответствие ряда ОЭЗ третьего поколения ранее выявленным признакам ГЧП и наличие проектной (управляющей) компании, а также охват нескольких сфер социально-экономической системы, что в сочетании с наличием четких целевых установок, которых необходимо достичь в ходе реализации проекта, является признаком проектной формы ГЧП.

Однако уже в настоящее время необходимо отметить такие проблемы, препятствующие реализации проектной формы ГЧП в России как инструмента модернизации национальной промышленности, особенно в сфере высоких технологий, как слабое взаимодействие бизнеса в отраслях промышленности с имеющимся интеллектуальным потенциалом территории (в частности, посредством сотрудничества с ведущими региональными и федеральными вузами), а также незначительное количество производств, непосредственно связанных с созданием высокотехнологичной наукоемкой продукции. Это позволяет заключить, что для успешного развития и модернизации национальной промышленности и, соответственно, перехода экономики в России на инновационный путь развития недостаточно использования только механизма ГЧП.

Заключение

Мы полагаем, что для этого, дополнительно к развитию государственно-частного партнерства, в том числе проектной формы ГЧП, рациональному применению особых экономических зон как проектной формы ГЧП, среды реализации данного партнерства и одновременно инструмента развития национальной промышленности, необходима трансформация основополагающих институтов российской экономики и, в частности, возрождение и развитие систем директивного и индикативного планирования.

В настоящее время инвестиционный механизм ГЧП не только не потерял своей актуальности, но и напротив, выступает важным элементом финансового обеспечения долгосрочных проектов в рамках софинансирования. Особую значимость приобретает вывод проектов ГЧП за инфраструктурные рамки, особенно в рамках ОЭЗ.

Существенный потенциал ГЧП связан с институтами трансферта и коммерциализации инноваций, в том числе в части деятельности предприятий резидентов ОЭЗ, в первую очередь, конечно же, технико-внедренческого типа, но не ограничиваясь только ими.

Учитывая определенное точечное воздействие ГЧП как канала управления развитием на существующие проблемы в социально-экономическом развитии территорий, следует отметить возможность влияния механизма партнерства на повышение эффективности распространения социально-экономических и инновационных преимуществ и эффектов от функционирования ОЭЗ на территории.

Мультипликативные эффекты от функционирования ОЭЗ и применения механизмов ГЧП должны базироваться и на достижении синхронизации стратегий развития ОЭЗ, субъектов, в которых они располагаются, и документов стратегического планирования федерального уровня.

ОЭЗ – действенный инструмент привлечения инвестиций в наиболее важные, приоритетные виды деятельности, инструмент формирования точек роста регионального и федерального масштаба.

В то же время механизм ГЧП обеспечивает мягкую форму регулирования социально-экономических процессов, которое в совокупности с проведением институциональных преобразований может создать необходимые условия для инновационного развития экономики.

References:

Ablyazov T.Kh., Marusin A.V. (2019). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak mekhanizm razvitiya transportnoy infrastruktury v usloviyakh formirovaniya tsifrovoy ekonomiki [Public-private partnership as a mechanism of the development of transport infrastructure in the conditions of the formation of the digital economy]. Journal of International Economic Affairs. 9 (2). 1271-1280. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.2.40593.

Anopchenko T., Gorbaneva O., Lazareva E., Murzin A., Ougolnitsky G. (2019). Modeling Public—Private Partnerships in Innovative Economy: A Regional Aspect Sustainability. 11 (20). 5588. doi: 10.3390/su11205588.

Baranova I.V., Muradov A.A. (2013). Instrumenty povysheniya effektivnosti innovatsionnoy deyatelnosti struktur gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Tools for improving the effectiveness of innovation activity of public-private partnerships]. Russian Journal of Innovation Economics. 3 (1). 12-19. (in Russian).

Barbashina E.A. (1948). Rol gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v upravlenii protsessami innovatsionnogo razvitiya ekonomiki Rossii [The role of public-private partnership in managing the processes of innovative development of the Russian economy]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (1). 119-130. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.1.111948.

Bukhvald E.M. (2020). Pravovye osnovy gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v usloviyakh realizatsii natsionalnyh proektov v Rossiyskoy Federatsii [The legal framework of public-private partnerships in the context of implementation of national projects in the Russian Federation]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (3). 503-516. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.3.100564.

Bulavko O.A. (2020). Osobye ekonomicheskie zony kak katalizator razvitiya rossiyskoy promyshlennosti [Special economic zones as a catalyst for the development of russian industry]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (4). 987-996. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.4.100775.

Demidova I.A. (2020). Osobye ekonomicheskie zony portovogo tipa v Rossii i Obedinennyh Arabskikh Emiratakh [Port special economic zones in Russia and in the United Arab Emirates]. Journal of International Economic Affairs. 10 (2). 425-436. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.2.110294.

Dontsova O.I. (2021). Faktory proryvnogo tekhnologicheskogo razvitiya rossiyskoy promyshlennosti [Factors of breakthrough technological development of the Russian industry]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (1). 101-118. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.1.111567.

Drobot E.V., Makarov I.N., Avtsinova A.A., Zhuravleva O.V. (2019). Sovershenstvovanie metodiki ekspertnoy otsenki biznes-plana proekta dlya rezidentov osobyh ekonomicheskikh zon [Improving the methodology of expert evaluation of the project business plan for residents of special economic zones]. Journal of International Economic Affairs. 9 (2). 1137-1150. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.2.40792.

Drobot E.V., Makarov I.N., Nekrasova E.A., Kadilnikova L.V. (2019). Sistemy interesov i protivorechiy uchastnikov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [System of interests and conflicts of participants of state-private partnership]. Journal of International Economic Affairs. 9 (3). 2051-2060. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.3.40925.

Drobot E.V., Yarikova E.V. (2019). Institutsionalnyy analiz organizatsii gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v realizatsii infrastrukturnyh proektov [Institutional analysis of public-private partnership in the implementation of infrastructure projects]. Journal of International Economic Affairs. 9 (4). 2989-3000. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.4.40838.

Glezman L.V., Butorin S. N., Glavatskiy V.B. (2020). Tsifrovizatsiya promyshlennosti kak faktor tekhnologicheskogo razvitiya regionalnoy prostranstvenno-otraslevoy struktury [Digitalization of industry as a factor of technological development of the regional spatial and industrial structure]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (3). 1555-1570. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.3.110762.

Kapelyushnikov R. (2008). Sobstvennost bez legitimnosti? [Property without legitimacy?]. Voprosy Ekonomiki. (3). 85-105. (in Russian). doi: 10.32609/0042-8736-2008-3-85-105 .

Makarov I.N. (2009). Territoriya innovatsiy: svobodnye ekonomicheskie zony kak sreda realizatsii gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Area of innovations: the free economic zones as an environment implementing public-private partnership]. Creative economy. (4(28)). 87-92. (in Russian).

Makarov I.N. (2017). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sisteme finansovogo vzaimodeystviya gosudarstva i finansov korporatsiy kak instrument regulirovaniya ekonomicheskikh i sotsialnyh protsessov [Public-private partnership in a system of financial interaction between the state and corporate finances as a tool for regulation of economic and social processes]. Journal of International Economic Affairs. 7 (1). 87-96. (in Russian). doi: 10.18334/eo.7.1.37395.

Makarov I.N., Spesivtsev V.A., Sokolov V.P. (2019). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo i interesy regionalnogo razvitiya: sistemno-institutsionalnyy analiz [Public-private partnership and the interests of regional development: a systematic institutional analysis]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 9 (4). 371-384. (in Russian). doi: 10.18334/epp.9.4.41550.

Makarov I.N., Titova M.V., Sukhina Yu.V. (2021). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sisteme instrumentov gosudarstvennogo upravleniya innovatsionno napravlennym ekonomicheskim razvitiem [Public-private partnership in the system of public management tools for innovative economic development]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 11 (4). 815-826. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.4.111827.

Mumba Zh.K. (2019). Zarubezhnyy opyt primeneniya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v sfere obrashcheniya s proizvodstvennymi otkhodami [Foreign experience in the application of public-private partnership in the field of production waste management]. Journal of International Economic Affairs. 9 (1). 235-244. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.1.39972.

Nguen Tkhi Vin (2020). Ispolzovanie instrumentariya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva kak kriteriy effektivnosti privlecheniya investitsiy v ekspluatatsiyu pishchevoy infrastruktury [The public-private partnership tools as a criterion for the effectiveness of attracting investment in the food infrastructure]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (11). 2665-2680. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.11.111097.

Schepakin M.B. (2020). Upravlenie strukturnoy modernizatsiey promyshlennosti v regionalnoy ekonomike v usloviyakh ee innovatsionnogo razvitiya [The management of structural modernization of industry in the regional economy in the conditions of its innovative development]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (2). 411-434. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.2.41470.

Schepakin M.B., Khandamova E.F., Mikhaylova V.M., Gubin V.A. (2020). Nauchno-metodicheskoe soprovozhdenie programmy strukturnoy modernizatsii promyshlennosti regiona [Scientific and methodological support of the structural modernization program for the region's industry]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (10). 2431-2456. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.10.110863.

Toffler E. (2009). Metamorfozy vlasti: Znanie, bogatstvo i sila na poroge XXI veka [Metamorphoses of power: Knowledge, wealth and power on the threshold of the 21st century] M.: AST. (in Russian).

Trofimov O.V., Zakharov V.Ya., Frolov V.G., Pavlova A.A. (2020). Razvitie slozhnyh ekonomicheskikh sistem v usloviyakh tsifrovoy transformatsii promyshlennosti: teoriya, metodologiya, praktika [Development of complex economic systems in the context of digital transformation of industry: theory, methodology, practice] M.: OOO «Pervoe ekonomicheskoe izdatelstvo». (in Russian).

Vavilina A.V., Kirillova O.Yu., Malinovskaya M.I. (2019). Rol i perspektivy gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v razvitii regionalnoy infrastruktury Rossii [The role and prospects of public-private partnerships in developing regional infrastructure in Russia]. Journal of International Economic Affairs. 9 (2). 1255-1270. (in Russian). doi: 10.18334/rp.20.5.40684.

Veselovskii M.Ya. (2015). Public-Private Partnership In The Innovative Sphere: Current State And Prospects Mir. 6 (3-1(23)). 8-17. doi: 10.18184/2079-4665.2015.6.3.8.17.

Zharkova N.N. (2017). Integratsiya klastera i osoboy ekonomicheskoy zony kak instrument realizatsii Kontseptsii 2020 [Integration of a cluster and a special economic zone as a tool for implementing the Concept 2020]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 7 (2). 95-102. (in Russian). doi: 10.18334/epp.7.2.38403.

Zhilkibaeva M.A. (2020). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v Kazakhstane: otsenka dinamiki, institutsionalnoe obespechenie, prioritety razvitiya [Public-private partnership in Kazakhstan: assessment of the dynamics, institutional support, development priorities]. Ekonomika Tsentralnoy Azii. 4 (4). 311-328. (in Russian). doi: 10.18334/asia.4.4.41506.

Страница обновлена: 21.07.2025 в 11:22:01

Russia

Russia