Assessment of the achieving strategic goals by the Russian Federation (2000-2019)

Kazantsev S.V.1

1 Институт экономики РАН, Russia

Download PDF | Downloads: 19 | Citations: 10

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 4, Number 4 (October-December 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=47146438

Cited: 10 by 07.08.2023

Abstract:

Human activity is purposeful. Every single peron strives to achieve his goals. The fulfillment of the established goals is a subject of evaluation. The article offers a method for assessing the movement towards the specified strategic goals. Seven strategic goals common to many countries of the modern world have been chosen. They are as follows: preserving the nation, protection of the territory, ensuring the sovereignty of the country, increasing the welfare of the population, protection from external hostile actions, ensuring environmental safety, preserving and improving the country's position in the world. The principles of choosing the indicators of approximation to the goals corresponding to the proposed method are discussed. Based on the selected indicators, a quantitative assessment of the speed of movement towards the strategic goals of the Russian Federation in 2000-2019 was carried out. It is shown that during the studied period, the approach to different goals occurred at different speeds, while the pace of movement to each goal changed over time. The periods of acceleration and deceleration of the considered velocities are determined.

ACKNOWLEDGMENTS:

The article was prepared based on the results of research carried out at the expense of budgetary funds according to the plan of research and development of the Institute of Economics of the RAS; the topic is "New challenges and threats to socio-economic security: measures of budgetary and financial regulation".

Keywords: strategic goals, indicators, achievement of goals, Russian Federation, uneven movement

Funding:

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по плану НИР ИЭ РАН, тема «Новые вызовы и угрозы социально-экономической безопасности: меры бюджетно-финансового регулирования».

JEL-classification: O11, O40, P39

Введение

Каждому из нас хотелось бы точно, как говорится,

наверняка знать, что же происходит с Россией, куда она идет?

Абалкин Л.И. (1930–2011)

В работах отечественных авторов, посвященных вопросам национальной и экономической безопасности, основное внимание, как правило, уделяется определению содержания и формулировке понятий «безопасность», «угроза» и «защищенность». Исследователи выявляют и оценивают угрозы стране [3, 4, 16, 21] (Abalkin, 1994; Belkov, 1994; Senchagov, 2012), ее административно-территориальным образованиям и хозяйствующим субъектам [18, 22] (Tatarkin, Kuklin, Cherepanova, 2008), предлагают частные показатели и обобщающие индикаторы безопасности, разрабатывают их критические (пороговые) значения, рассчитывают и сравнивают уровни безопасности разных объектов и их динамику во времени [6, 14, 20] (Bukhvald, Glovatskaya, Lazarenko, 1994). Ученые и практики предлагают меры и способы купирования угроз [10, 11, 19] (Mityakov, 2016). При этом, к сожалению, без должного внимания остался вопрос о том, как потенциальные и осуществившиеся угрозы влияют на достижение главных целей, которые ставит перед собой общество, меняют траекторию движения к их реализации.

Цель – есть образ, который создает человек [1]. Она отражает потребности и интересы человека, государства, общества. Цель как выражение интересов и потребностей одновременно является и желаемым результатом человеческой деятельность, и стимулом такой деятельности. Недостижение цели означает неудовлетворение потребностей, демотивирует, порождает недовольство, сомнение в своих силах, неопределенность дальнейшего плана действий; требует пересмотра целей, сроков их достижения и выделения необходимых для реализации целей ресурсов. Поэтому для успешного развития общества важно знать траекторию и скорость движения к поставленным социумом целям, а также факторы [2], препятствующие достижению целей.

В настоящее время общими для многих стран мира стратегическими целями выступают: сохранение нации, защита территории ее проживания, обеспечение суверенитета страны, рост благосостояния населения, защита от внешних враждебных действий, обеспечение экологической безопасности, сохранение и улучшение позиций страны в мире.

Кроме этих обычно называемых семи стратегических целей в современном мире есть еще одна долгосрочная цель: всестороннее развитие всех членов общества. Именно она была поставлена в принятой на VIII съезде Всероссийской коммунистической партии большевиков (8–9 марта 1919 г.) Программе ВКП(б) [13]. Отметим, что В.И. Ленин решительно настаивал на включении в эту формулировку слова «всех» [9, с. 212–235] (Lenin, 1970, р. 212–235). Это, безусловно, важно для классового, имущественно и социально разобщенного общества, каким является современная Россия.

Долгосрочные задачи Правительству РФ, соответствующие почти всем названным выше стратегическим целям, поставлены в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

«а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно;

е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа;

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%;

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами» [1].

Ниже предложен способ оценки приближения к заданной цели, изложены соображения о выборе показателей для такой оценки. После чего по данным официальной российской статистики рассчитана динамика реализации в Российской Федерации в 2000–2019 гг. семи стратегических целей.

Оценка выполнения целей

Большая часть бед во всем мире происходит от того,

что люди недостаточно точно понимают свои цели.

Иоганн Вольфганг фон Гете (1749–1832)

Если цель представлена количественным показателем, которого следует достичь в установленное время, приближение к ней можно оценить непосредственно как разность между целевым показателем и достигнутым значением. Например, в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена цель повысить к 2024 г. ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет [3]. В 2017 г. ожидаемая при рождении продолжительность жизни в России составляла 72,7 года. Следовательно, для достижения заданной цели среднегодовой прирост ожидаемой при рождении продолжительности жизни в РФ в 2018–2024 гг. должен быть не ниже 0,76 года. Это средняя скорость движения к 78 годам жизни в 2024 г.: (78–72,7)/7 = 0,757. Согласно официальным данным, в 2012–2017 гг. среднегодовой прирост рассматриваемого показателя в стране составил 0,49 года, в 2018 г. – 0,21 года, в 2019 г. – 0,43 года [4]. Это приближение к поставленной цели. По международным оценкам ожидаемой продолжительности жизни в 2020 г., ожидаемая продолжительность жизни в России снизится на 0,35–0,74 года [5]. А это удаление от поставленной цели.

А вот у цели «обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере» в вышеназванном Указе № 204 от 07.05.2018 г. нет количественного показателя. Не было количественных индикаторов и у сформулированных в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года целей: «сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе», «снижение уровня социального и имущественного неравенства населения», «совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств» и т.д. [2].

Без фиксированных количественных показателей выдвигаемых целей нельзя непосредственно оценить ни удаленность от них, ни скорость движения к ним. Каждую из таких целей обычно характеризуют совокупностью показателей, что затрудняет оценку их достижения, поскольку часть показателей может улучшиться, часть – ухудшиться, а часть – остаться неизменной.

Стремясь сократить число рассматриваемых показателей, не теряя при этом отображаемые в них характеристики изучаемого объекта, исследователи вырабатывают отсутствующие в статистике индикаторы (их называют интегральными или обобщающими), образованные из ряда представленных в статистике показателей. Применим такой сводный индикатор для оценки движения к поставленным целям по совокупности статистических показателей [6].

, (1)

, (1)

G(i,t) = g(i,t) / g(i,t-1), (2)

Q(j,t) = q(j,t) / q(j,t-1), (3)

где t = 1, 2, …, T – индекс отрезков времени; i = 1, 2, …, n – индекс факторов группы G; j = 1, 2, …, m – индекс факторов группы Q; g (i ,t) > 0 – значение фактора i из группы G в отрезок времени t; q(j,t) > 0 – значение фактора j из группы Q в отрезок времени t [12] (Mityakov, 2017). Число показателей в группах G и Q не обязано быть одинаковым.

В группу G включены факторы, увеличение значений которых помогает достичь цель, приближает к ней, в группу Q – факторы, препятствующие достижению цели, отдаляющие от нее [7].

Когда

величина совокупности приближающих к цели факторов больше общей величины

отдаляющих от нее факторов ( ![]() ), реализация цели становится

ближе. В противном случае (

), реализация цели становится

ближе. В противном случае ( ![]() ) происходит удаление от цели. Соответственно,

значение коэффициента V(t) больше единицы указывает на приближение к цели в отрезок

времени t, а меньше единицы – на

удаление от нее, равенство V(t) единице означает,

что не было никакого движения цели и ситуация не изменилась.

) происходит удаление от цели. Соответственно,

значение коэффициента V(t) больше единицы указывает на приближение к цели в отрезок

времени t, а меньше единицы – на

удаление от нее, равенство V(t) единице означает,

что не было никакого движения цели и ситуация не изменилась.

Отметим, что коэффициент V(t) показывает не степень достижения цели, не близость к ней, а только направление (V(t)> 1 – к цели, V(t) <1 – от цели и скорость движения (V(t) ≠ 0).

Используем предложенные соотношения (1) – (3) для оценки движения к достижению семи стратегических целей:

- увеличение численности и улучшение здоровья членов общества;

- обеспечение территориальной целостности страны;

- сохранение политической, хозяйственной и юридической независимости страны;

- повышение уровня благосостояния населения страны;

- защищенность от враждебных посягательств извне;

- обеспечение экологической безопасности;

- занятие достойного места в мировом сообществе.

Цели и их показатели

Если вы хотите достичь цели, вы должны

«увидеть ее достижение» в своем воображении

еще до того, как вы ее реально достигнете.

Зиг Зиглар

Для оценки движения к вышеперечисленным стратегическим целям выбраны 16 показателей группы G и девять показателей группы Q (табл. 1).

Таблица 1

Исходные показатели для оценки движения к достижению стратегических целей

|

Цели (As) и показатели (g (i), q (j))

|

|

A1 Увеличение численности и

улучшение здоровья населения страны

|

|

g(1) – Численность населения страны

|

|

g(2) – Ожидаемая продолжительность

жизни при рождении

|

|

g(3) – Суммарный коэффициент рождаемости [8]

|

|

q(1) – Заболеваемость

злокачественными новообразованиями и психическими расстройствами,

расстройствами поведения у пациентов с впервые в жизни установленным

диагнозом

|

|

A2 Обеспечение территориальной целостности страны

|

|

g(4) – Протяженность железнодорожных путей

|

|

g(5) – Протяженность автомобильных

дорог общего пользования с твердым покрытием

|

|

q(2) – Децильный коэффициент фондов [9]

|

|

A3 Сохранение политической и хозяйственной

независимости

|

|

g(6) – Численность персонала,

занятого научными исследованиями и разработками

|

|

g(7) – Объем инвестиций в основной

капитал

|

|

g(8) – Объем производства продукции

сельского хозяйства

|

|

q(3) – Отношение объема импорта к объему

экспорта

|

|

A4 Повышение благосостояния

населения страны

|

|

g(9) – Реальные располагаемые денежные

доходы населения [10]

|

|

g(10) – Среднегодовая численность

занятых в экономике

|

|

q(4) – Дефицит денежного дохода [11]

|

|

q(5) – Численность населения с

доходами ниже величины прожиточного минимума

|

|

A5 Защита страны от враждебных посягательств извне

|

|

g(11) – Численность население в

трудоспособном возрасте

|

|

g(12) – Расходы на национальную

оборону, скорректированные на дефлятор ВВП

|

|

g(13) – Отношение доходов

консолидированного бюджета РФ к его расходам

|

|

q(6) – Степень износа основных фондов

|

|

A6 Обеспечение

экологической безопасности

|

|

g(14) – Инвестиции в основной капитал,

направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование

природных ресурсов, скорректированные на дефлятор ВВП

|

|

q(7) – Объем выбросов в атмосферу

загрязняющих веществ

|

|

q(8) – Объем сброса загрязненных

сточных вод

|

|

A7 Занятие достойного места в мировом сообществе

|

|

g(15) – Доля ВВП РФ в ВВП мира

|

|

g(16) – Доля экспорта РФ в мировом

экспорте

|

|

q(9) – Среднегодовой курс рубля к

доллару

|

Источник: составлено автором.

При отборе представленных в таблице 1 исходных показателей автор исходил из сущности целей, возможностей официальной российской статистики, использовал материалы Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (подписан 21.07.2020), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 684), Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208).

Расчеты по формулам (1) – (3) и выбранным статистическим данным показали, что в 2000–2019 гг. Россия приблизилась к пяти из семи рассматриваемых стратегических целей (табл. 2).

Таблица 2

Значения показателей движения к достижению стратегических целей

нарастающим итогом за 2000–2019 гг., ед.

|

Национальная

цель

|

V(As)

|

|

A1

Увеличение численности и улучшение здоровья населения страны

|

0,793

|

|

A2

Обеспечение территориальной целостности страны

|

1,162

|

|

A3

Сохранение политической и хозяйственной независимости

|

1,264

|

|

A4

Повышение благосостояния населения страны

|

1,202

|

|

A5

Защищенность от враждебных посягательств извне

|

1,137

|

|

A6

Обеспечение экологической безопасности

|

1,016

|

|

A7 Занятие достойного места в мировом сообществе

|

0,770

|

Источник: составлено автором.

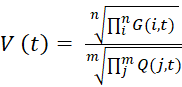

Анализ вычисленных значений коэффициентов V(t) показал, что движение к каждой из рассматриваемых стратегических целей в 2000–2019 гг. было неравномерным, оно то ускорялось, то замедлялось. В качестве примера приведем динамику изменения коэффициентов движения к повышению благосостояния населения страны и к выходу страны на достойное место в мировом сообществе (рис. 1).

Рисунок 1. Ежегодные изменения показателей движения к целям «Повышение благосостояния населения страны» (А4) и «Занятие достойного места в мировом

сообществе» (А7) в 2000–2019 гг., ед.

Источник: составлено автором.

Движение к целям

Прямота не обеспечивает кратчайшего пути к цели.

Станислав Ежи Лец (1909–1966)

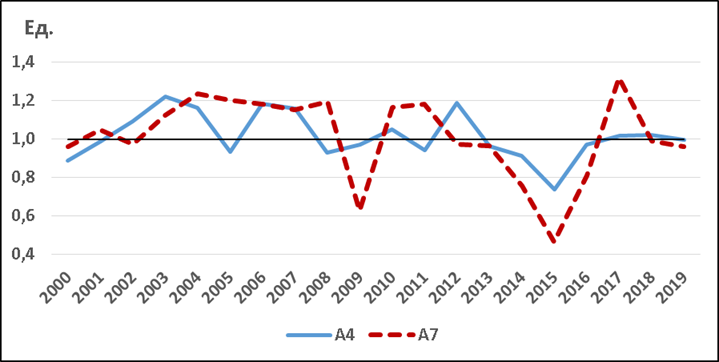

Неравномерность продвижения к поставленным целям обусловлена совокупностью объективных и субъективных внутренних для страны и внешних по отношению к ней факторов. Они могут не только менять темп движения, но и приводить к пересмотру значимости целей, перераспределению выделяемых для их достижения сил и средств. К числу таких мощных воздействий на экономику и общество в рассматриваемый период относятся мировые финансово-экономические кризисы 2000–2001 гг. (наиболее сильно отразился на России в 2001–2002 гг.) и 2008–2010 гг. (наибольший ущерб РФ он нанес в 2009 г.), банковский кризис в Российской Федерации в 2004–2005 гг. и введенные в марте 2014 г. группой государств (42 страны) антироссийские санкции. Негативное влияние последних российская экономика в наибольшей мере ощутила в 2015–2016 гг. Учитывая это, разделим исследуемый период на подпериоды и преобразуем рисунок 1 в рисунок 2.

Рисунок 2. Среднегодовые изменения показателей движения к целям «Повышение благосостояния населения страны» (А4) и «Занятие достойного места в мировом

сообществе» (А7) в 2000–2019 гг., ед.

Источник: составлено автором.

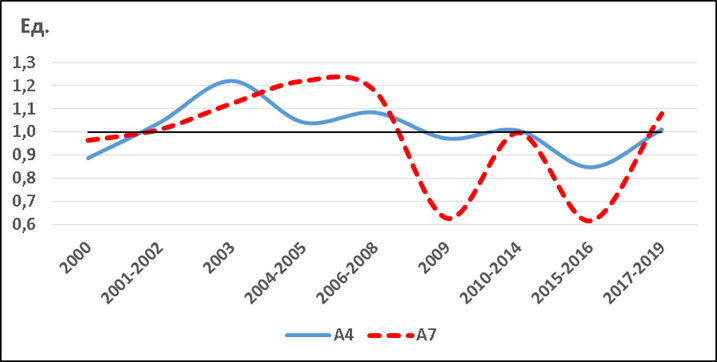

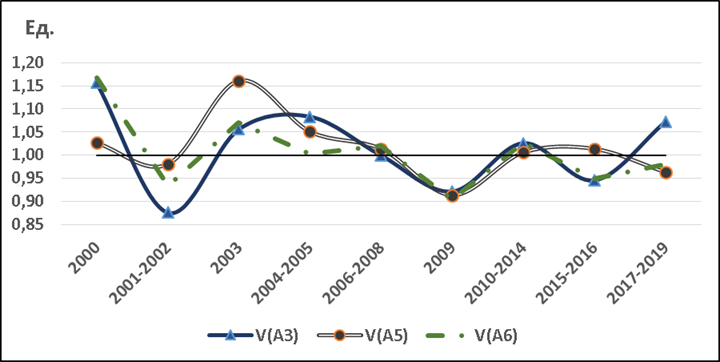

Аналогичная неравномерность наблюдалась и в движении к реализации других стратегических целей (рис. 3, 4).

Рисунок 3. Среднегодовые изменения показателей движения к целям «Увеличение численности и улучшение здоровья населения страны» (А1) и

«Обеспечение территориальной целостности страны» (А2) в 2000–2019 гг., ед.

Источник: составлено автором.

Рисунок 4. Среднегодовые изменения показателей движения к целям «Сохранение политической и хозяйственной независимости» (А3), «Защищенность от враждебных посягательств извне» (А5) и «Обеспечение экологической безопасности» (А6)

в 2000–2019 гг., ед.

Источник: составлено автором.

Волнообразное изменение коэффициентов движения к целям на рисунках 3 и 4 отражает замедление (движение линии на рисунке вниз) и ускорение (движение линии на рисунке вверх) скоростей приближения к целям. При этом движение к одним целям ускоряется, к другим – замедляется. Такое изменение скоростей в общем случае обусловлено меняющимися возможностями общества, переносом сроков достижения целей и переоценкой их важности.

Заключение

Гигантский материал, которым располагают

современные исследователи, дает основание утверждать,

что логика общественного развития не задана однозначно.

Абалкин Л.И. (1930–2011)

Согласно первому закону Ньютона, всякое тело, если на него не действуют другие силы (либо действие других сил компенсируется), находится в покое либо движется равномерно и прямолинейно. На субъекты, стремящиеся осуществить свои цели, действует множество разнонаправленных, взаимно не компенсирующих друг друга сил. Поэтому их движение к цели в общем случае оказывается непрямолинейным и неравномерным. Поэтому неслучайно на статистических данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата) выше было показано, что движение к стратегическим целям общества необязательно является поступательным. Скорость и траектория движения могут меняться. Временами может происходить даже удаление от поставленных целей.

Такое неравномерное движение обусловлено как деятельностью самого общества, так и внешними, не зависящими (или мало зависящими) от данного общества факторами, условиями и обстоятельствами. Так, общество может менять траекторию движения к цели в связи с изменившейся социально-политической, демографической и экологической ситуацией, новым качеством управления обществом, в результате создания новых или исчерпания ранее имевшихся ресурсов, повышения или снижения эффективности использования этих ресурсов.

Примерами внешних по отношению к данному социуму факторов, способных изменить выбранный обществом путь к цели и скорость его прохождения, являются природные и техногенные катастрофы, изменение климата, войны, мировые финансово-экономические кризисы, эпидемии и пандемии, появление новых или исчезновение ранее существовавших рынков сбыта и приобретения продукции, меры изоляции страны, ее хозяйствующих субъектов от мирового сообщества и т.д. [12]

В общем случае реакция общества на внешние и внутренние воздействия зависит от силы воздействия, характера общества, его состояния и возможностей (рис. 5).

Рисунок 5. Зависимость реакции объекта от его характера, состояния и возможностей

Источник: составлено автором.

В случае негативного влияния внешних и (или) внутренних факторов, условий и обстоятельств приближение к цели прерывается и сменяется отдалением. После преодоления неблагоприятных воздействий движение к цели возобновляется. В результате траектория движения приобретает колебательный, волнообразный характер (рис. 1–4). При этом, поскольку разные общества и виды деятельности в силу своего характера, внутренней организации и в зависимости от причиненного ущерба восстанавливаются с неодинаковой скоростью, имеют неодинаковые ресурсы и возможности, скорость реализации и сроки осуществления разных целей необязательно совпадают и могут существенно различаться [13].

В зависимости от сложившихся и ожидаемых в перспективе условий, от важности целевых установок общество может менять не только способы и темпы движения к заданным ориентирам, но и корректировать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели и их значимость [14].

Изменение возможностей позволяет обществу не только менять виды деятельности, рынки сбыта продукции, источники финансирования, но и пересматривать цели и сроки, на которые они ставятся.

[1] «Цель — идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности» [5].

[2] «Фактор – причина, движущая сила какого-либо процесса или явления, определяющая его характер или отдельные черты» [17, с. 1391].

[3] Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», п.1 (по данным международных организаций в 2020 г. этот уровень жизни был выше в 55 странах); (поставленный в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 ориентир продолжительности жизни россиян к 2030 г. (80 лет) в 2020 г. превзошли 39 государств [24]).

[4] Рассчитано автором по данным Росстата [15, c. 90].

[5] Рассчитано автором по исследуемым материалам [14, 22].

[6] Предложен в работе [7] (Kazantsev, 2020).

[7] Д.э.н. В.К. Сенчагов и д.ф.-м.н. С.Н. Митяков назвали «эффективными» индикаторы, увеличение значений которых указывает на повышение уровня экономической безопасности объекта, а «затратным» – те, рост значений которых говорит о снижение уровня безопасности [20, с. 26].

[8] Число детей, родившихся живыми на одну женщину.

[9] Децильный коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) – «характеризует степень социального расслоения и определяется как соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами» [15, с. 180].

[10] «Реальные денежные доходы – относительный показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера (т. е. фактически сложившегося в отчетном периоде) денежных доходов населения на индекс потребительских цен за соответствующий временной период» [15, с. 179].

[11] «Дефицит денежного дохода определяется как сумма денежных средств, необходимая для доведения доходов населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума до величины прожиточного минимума» [15, с. 180].

[12] В перечне «чёрных лебедей», которые будут иметь самые разрушительные последствия, авторы доклада «Глобальные тенденции 2030 года: Альтернативные миры» (декабрь 2012 г.) поставили пандемию на первое место, очень быстрое изменение климата – на второе, солнечные геомагнитные бури – на предпоследнее седьмое место [23, с. XI].

[13] Так, после преодоления пандемия COVID-19 естественно ожидать разные темпы восстановления экономик стран мира.

[14] Естественно ожидать, что уроком пандемии COVID-19 станет большее внимание общества к здравоохранению и науке [8, 19].

References:

Global Trends 2030: Alternative Worlds (2012).

Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: Obshchiy kurs [Economic security of Russia: General course] (2009). (in Russian).

Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: uroki krizisa i perspektivy rosta [Economic security of Russia: lessons from the crisis and growth prospects] (2012). (in Russian).

Ekonomicheskaya bezopasnost regionov Rossii [Economic security of Russian regions] (2014). (in Russian).

Metodicheskiy instrumentariy otsenki ugroz ekonomicheskoy bezopasnosti polietnicheskogo regiona [Methodological tools for assessing threats to the economic security of a multi-ethnic region] (2020). (in Russian).

Rossiyskiy statisticheskiy ezhegodnik. 2020 [Russian Statistical Yearbook. 2020] (2020). (in Russian).

Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar [Soviet Encyclopedic Dictionary] (1985). (in Russian).

Ugrozy razvitiyu ekonomiki sovremennoy Rossii: tsenovye trendy, sanktsii, pandemiya [Threats to the development of the economy of modern Russia: price trends, sanctions, pandemic] (2021). (in Russian).

Abalkin L. (1994). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: ugrozy i ikh otrazhenie [Economic security of Russia: threats and their reflection]. Voprosy Ekonomiki. (12). 4-16. (in Russian).

Belkov O. A. (1994). Ponyatiyno-kategorialnyy apparat kontseptsii natsionalnoy bezopasnosti [Conceptual and categorical apparatus of the concept of national security]. Bezopasnost. (3). 91-94. (in Russian).

Bukhvald E., Glovatskaya N., Lazarenko S. (1994). Makroaspekty ekonomicheskoy bezopasnosti: faktory, kriterii i pokazateli [Macro aspects of economic security: factors, criteria and indicators]. Voprosy Ekonomiki. (12). 25-44. (in Russian).

Kazantsev S.V. (2020). Zhiznestoykost obshchestva: pokazateli i otsenka dinamiki [Resilience of society: indicators and dynamics assessment]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (4). 457-468. (in Russian).

Kazantsev S.V. (2020). Uroki pandemii COVID-19 dlya natsionalnoy bezopasnosti Rossii [Lessons of the COVID-19 pandemic for Russia's national security] (in Russian).

Lenin V.I. (1970). Polnoe sobranie sochineniy [The complete collection of works] (in Russian).

Life Expectancy of the World Population. Retrieved February 27, 2021, from https://www.worldometers.info/demographics/life-expectancy/

Mityakov E.S. (2016). Prikladnye modeli issledovaniya ekonomicheskoy bezopasnosti [Applied models of economic security research] (in Russian).

Mityakov S.N. (2017). Novaya sistema indikatorov ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [A new system of indicators of Russia's economic security] Russia's economic security: problems and prospects. 123-148. (in Russian).

Senchagov V.K. (2012). Ekonomicheskaya bezopasnost: geopolitika, globalizatsiya, samosokhranenie i razvitie [Economic security: geopolitics, globalization, self-preservation and development] (in Russian).

Tatarkin A.I., Kuklin A.A., Cherepanova A.V. (2008). Sotsialno-demograficheskaya bezopasnost regionov Rossii: tekushchee sostoyanie i pro-blemy diagnostiki [Socio-demographic safety of regions of Russia: current condition and problems of diagnostics]. Economy of the region. (3). 154-162. (in Russian).

Страница обновлена: 31.05.2025 в 04:44:54

Russia

Russia