Digital state as a new stage of society development

Zolaev E.A.1![]()

1 Русско-азиатский союз промышленников и предпринимателей, Russia

Download PDF | Downloads: 74 | Citations: 26

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 15, Number 5 (May 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46184861

Cited: 26 by 30.01.2024

Abstract:

The study of a new stage in the development of society, namely the process of the digital state formation, is being conducted. The author's definition of the digital state is given. Its difference from the concepts of the electronic, information state and government existing in science is discussed. The list of prerequisites that precede the construction of a digital state is shown. The significance of the process of forming a digital state and its tasks are indicated. The author emphasizes the need for a comprehensive study of the legal and economic foundations of the formation and development of the digital state, the results of which will have a positive impact on various spheres of life in our society. Separately, the author of the study raises the issues of ensuring the digital security of the state, as well as possible positive and negative consequences associated with the development of its digitalization. At the same time, it is concluded that despite the dangers and risks, the formation of a digital state is an inevitable process.

Keywords: digital state, e-state, e-government, information society, information technology, digital economy, digital security, digitalization, public administration, society

JEL-classification: O31, O33, O35, O38

Введение

В современном обществе наблюдается стремительное развитие информационных технологий в связи с тем, что они способствуют упрощению производства, ускорению движения информации, расширяют доступность и ассортимент услуг и товаров, тем самым воздействуя на жизнь многих людей: ее качество и уровень.

Уровень технологического развития государства сегодня как никогда отражает степень развития всего общества в целом, оказывая положительное влияние на улучшение взаимодействия граждан и государства. Таким образом, на сегодняшний день концептуальной и приоритетной задачей большинства государств считаются формирование и развитие информационных и цифровых технологий, способных усовершенствовать государственное управление, улучшить качество жизни граждан, оказав существенное влияние на экономический рост всего государства и укрепление его суверенитета. Более того, формирование цифровой экономики, по мнению Президента России В.В. Путина, «…вопрос национальной безопасности и независимости России, конкурентности отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу, по сути, на десятилетия вперед» [1].

Вышесказанное подчеркивает необходимость комплексного исследования фундаментальных основ становления и развития цифрового государства, результаты которого окажут положительное влияние на самые разные сферы жизни нашего общества.

Цель работы заключается в проведении исследования становления цифрового государства и этапов его формирования, оценке возможных угроз и последствий формирования нового технологического общественного устройства.

Сфера исследуемой области является достаточно новой как для отечественной, так и для международной науки. Однако активное развитие цифровых технологий и их ускоренное внедрение в общественную жизнь способствуют увеличению интереса и потребности в комплексном научном исследовании вопросов, связанных с развитием цифрового государства как новой формы общественного устройства.

Этапы формирования цифрового государства

Сегодня зарождение и формирование цифрового государства можно наблюдать во многих развитых странах. О перспективах и пользе внедрения цифровых технологий в государственное управление говорят на самых высших уровнях. Так, совсем недавно на встрече министров стран «Большой двадцатки» (G20) были сформулированы принципы развития цифрового государства и разработаны соответствующие рекомендации для стран-участниц [2].

Если говорить о Российской Федерации, то основные этапы становления электронного государства были отражены в таких нормативных документах, как постановление Правительства РФ от 28 января 2002 года № 65 «О федеральной целевой программе "Электронная Россия (2002–2010 годы)"» [3], утвердившее программу «Электронная Россия», распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 года № 632-р «О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года» [4], а также постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011–2020 годы)"» [5], Указ Президента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [6], Постановление Правительства РФ от 02 марта 2019 № 234 «О системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"» [7] и др.

Однако можно заметить, что в разные периоды законодателем использовались различные термины, а именно: электронная Россия (или электронное государство), электронное правительство, информационное общество и т. п. Похожая ситуация наблюдается и в науке, причем не только в отечественной, но и в зарубежной. Подобное положение, на наш взгляд, во многом обусловлено стремительным развитием технологий, за которым, в свою очередь, не успевает ни юриспруденция, ни законодатель. В связи с этим, прежде чем продолжить, следует последовать совету Р. Декарта и определиться со значением слов.

Так, существует множество форм государства в самых разных его значениях, начиная от «правового», определение которому формулировалось еще в начале XIX века «…в трудах немецких юристов К.Т. Велькера, Р. фон Моля, Р.Г. Гнайста» [12, с. 67] (Tikhonova, 2016, р. 67), до «электронного», попытки формулирования определения которому осуществляются учеными [2, с. 23; 5, с. 134; 8, с. 215; 9, с. 17; 10, с. 51–53] (Vaskova M.G., 2009, р.23; Danilin, 2004, р. 134; Korotkov, Kristalnyy, Kurnosov, 2007, р. 215; Sokolova, 2007, р. 17; Solodov, 2006, р. 51–53) в настоящее время. При этом в отечественной и зарубежной литературе также идет смешение понятий «электронное государство» и «электронное правительство», образованное благодаря использованию английского термина e-Government, дословно переводящегося как электронное правительство. Однако считаем необходимым отметить, что понятие электронного правительства существенно у̛же понятия электронного государства и охватывает деятельность только органов исполнительной власти и зачастую касается предоставления услуг гражданам, тогда как в рамках исследования становления нового этапа общественных, управленческих и производственных отношений нас интересует процесс формирования и информатизации государственных и общественных институтов в более широком смысле.

Тем не менее необходимо констатировать, что со стремительным развитием технологий и общества теряет свою актуальность и понятие электронного государства, основной задачей которого являлась интеграция ЭВМ и электронного документооборота в деятельность государственных органов. В бόльшей степени указанная задача была реализована, и в настоящее время ставятся более сложные задачи по взаимодействию органов власти с обществом через информационные технологии (далее – IT). Однако совершенствование IT-сферы, появление блокчейн-систем [8], смарт-контрактов [9], нейросетей [10] и прочих цифровых технологий, внедряемых в передовых странах не только в коммерческих организациях, но в последнее время не менее активно и в государственных структурах, вызывает объективную необходимость формирования такого понятия, как цифровое государство, определение которому, в свою очередь, можно сформулировать следующим образом. Цифровое государство – информационно-технологическая организация политико-правового взаимодействия граждан и органов публичной власти. Целью такого взаимодействия является обеспечение наиболее полных возможностей участия граждан в осуществлении власти и предоставления им услуг государства, реализуемых с использованием цифровых технологий.

Стоит отметить, что цифровое государство как наиболее развитая в технологическом плане форма организации общественного устройства из возможных на сегодняшний день в случае своего появления ipso facto будет свидетельствовать о в полной мере сформированных электронных правительстве и государстве.

Построению цифрового государства, которое является приоритетной задачей любого развитого общества, предшествует ряд следующих предпосылок:

– общественная потребность в поиске современных новых форм взаимодействия с властными структурами;

– разработка новейшего механизма управления в государственных структурах;

– потребность в более быстрой передаче и обработке информации и предоставлении государственных услуг;

– развитие различных форм производства, требующих внедрения более современных и новых технологий;

– необходимость поддержки положения государства в этой сфере на международном уровне;

– формирование на внутригосударственном и международном уровнях правовой основы в области современных технологий;

– информатизация общественной и государственной жизни.

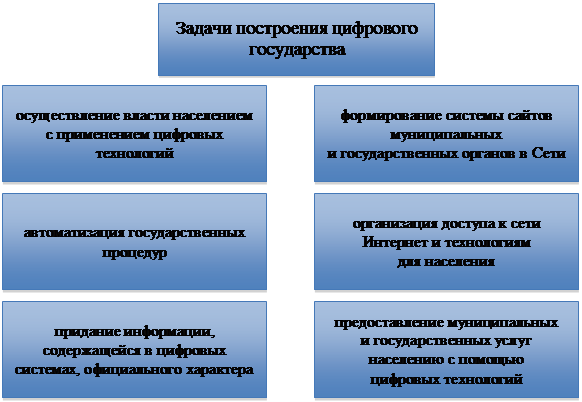

Для построения цифрового государства необходимо выработать меры технологического и организационного характера, а также правовое закрепление ряда задач (рис. 1).

Рисунок 1. Задачи построения цифрового государства

Источник: составлено автором исследования.

Благодаря использованию информационных технологий в государственном управлении осуществляется организация свободного доступа граждан к информации правового характера, тем самым помогая развитию правовой гражданской культуры. Так, с помощью использования IT в государственном управлении обеспечивается информационное взаимодействие в органах государственной власти, а также построение электронного взаимодействия общества и государства. Более того, граждане страны получают возможность получения правовой информации, общественной экспертизы [7, с. 36] (Kononenko, 2013, р. 36), а также услуг государства и осуществления власти, реализуемых с помощью идентификации в информационно-коммуникационных системах.

Как отдельный этап формирования цифрового государства можно выделить цифровизацию национальных валют государства, активным изучением и разработкой которых занимаются многие страны. Такие страны, как Китай, Южная Корея, Швеция, уже запустили пилотные проекты своих CBDC (Central bank digital currency), а многие другие еще находятся в стадии исследования данной формы денег [4, с. 52] (Vershinina, Labusheva, Sultaniev, 2021, р. 52), осторожно подходя к подобным нововведениям. При этом, учитывая темпы развития цифровых технологий, а также такие плюсы от внедрения CBDC, как повышение эффективности денежно-кредитной политики, снижение рисков кредитного перегрева экономики, снижение стоимости проведения транзакций, уменьшение наличных денежных средств и мн. др. [1, с. 59] (Andryushin, 2021, р. 59), стоит ожидать дальнейшего распространения внедрения национальных цифровых валют во многих странах.

Вопросы безопасности при формировании цифрового государства

Оптимальным вариантом считается тот, когда формирование цифрового государства будет служить наиболее благоприятной системой взаимодействия общества и органов публичной власти, а также современным способом реализации прав граждан, заложенных в ст. 3 Конституции РФ.

Однако при становлении и развитии цифрового государства не стоит забывать о вероятных рисках и последствиях данного процесса. Так, при формировании цифрового государства допускается вероятность того, что государство может потерять собственную независимость при переходе в часть мирового пространства. Информационная сеть, кроме того, что обеспечивает объединение граждан и равенство участников в информационном пространстве, в будущем может обеспечить потерю суверенитета [11]. Более глубокая интеграция в международные цепочки производства и возрастающая в этой связи зависимость от них могут рассматриваться как угроза экономической безопасности государства.

Любая власть: законодательная, исполнительная или судебная, по мнению В.В. Сорокина, будет обезличена и полностью освобождена от личной ответственности при формировании и развитии электронного государства. Мировое правительство сможет присвоить себе право на управление, навязать идеологию и контролировать граждан [11] (Sorokin, 2009). Следовательно, никто не сможет защищать интересы разных групп населения, так как их будет некому защищать [3, с. 279] (Vaskova, 2010, р. 279). В этом случае значение вопросов обеспечения национальной безопасности значительно возрастет, при этом стоит ожидать, что благодаря правильному использованию современных коммуникативно-информационных средств защиты государство будет обеспечивать безопасность страны от международных угроз.

Достаточно остро по этому поводу стоит вопрос цифровой безопасности государства. Данная проблема обусловлена рисками, связанными с осуществлением кибератак [12] на основные государственные ресурсы и появлением кибертерроризма, являющегося «одной из наиболее опасных форм проявления современного терроризма» [6, с. 29] (Kapitonova, 2015, р. 29). Так, в случае формирования цифрового государства в части перехода многих его функций в IT-плоскость успешно проведенная кибератака может нанести колоссальный вред как в информационной сфере, так и в реальной, затронув важнейшие инфраструктурные объекты. Более того, положение усугубляется в ситуации сохраняющегося санкционного режима и информационных войн. Как отмечает И.С. Ашманов, «обрушить огромное количество сайтов банков, госструктур, предприятий можно просто щелчком пальцев. В этом смысле мы абсолютно не защищены» [13].

Еще одним отрицательным моментом можно считать сокращение рабочих мест, обусловленное автоматизацией различных процессов, заменой человеческого труда электронной и роботизированной техникой и т. п. Хотя данный процесс и будет нести неминуемые негативные последствия для отдельных групп населения, тем не менее в перспективе цифровизация государства является, безусловно, полезной для общества.

Хотелось бы подчеркнуть, что, невзирая на опасности и риски, формирование цифрового государства является неизбежным процессом. Это означает то, что необходимо находить оптимальные варианты построения и развития цифрового государства, которые бы способствовали улучшению и развитию страны. Вопрос актуален настолько, что от образования цифрового государства зависит существование самой страны, так как более развитые страны, в которых оно в полной мере будет сформировано, смогут выиграть в информационной и экономической борьбе на мировой арене.

Заключение

Быстрое развитие технологического прогресса приводит к ускоренным изменениям в обществе, оказывающим влияние на совершенствование взаимодействия граждан и государства. Новые технологии помогают существенно облегчить и ускорить многие процессы государственного управления и формы предоставления услуг населению.

На настоящий момент формирование цифрового государства можно наблюдать во многих развитых странах. В Российской Федерации происходит планомерное формирование цифрового государства, этапы становления которого можно наблюдать в основных документах стратегического планирования, связанных с развитием технологий в стране.

Цифровое государство является информационно-технологической организацией политико-правового взаимодействия граждан и органов публичной власти. Его становление – неизбежный процесс, новая стадия развития российского общества. Именно поэтому от того, в каком виде и когда оно будет сформировано, зависит будущее государства.

Для формирования действенной системы цифрового государства в Российской Федерации следует обращать внимание на основные проблемы при его создании и существующие угрозы, выявлять причины и факторы, обусловившие положительные тенденции внедрения модели цифрового государства.

Обеспечение информационной безопасности является задачей каждого государства в рамках сохранения собственного суверенитета. Существует необходимость в развитии не только цифровых технологий, но и нормативно-правовой базы, от качества которой будет зависеть скорость и полнота интеграции соответствующих технологий в общественный и государственный сектор. В свою очередь, существенные позитивные изменения в сфере цифровизации государства будут обеспечивать повышение качества жизни граждан и удовлетворение их потребностей, в то же время оказав значительное влияние на экономический рост государства и укрепление его суверенитета.

[1] Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам [Сайт Президента России]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54983 (дата обращения 20.01.2021).

[2] Министры G20 подготовили рекомендации для развития цифровых государств. ТАСС [Новостной ресурс]. URL: https://tass.ru/ekonomika/5489787 (дата обращения: 15.01.2021).

[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 года № 65 «О федеральной целевой программе "Электронная Россия (2002–2010 годы)"» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 5. Ст. 531.

[4] Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 года № 632-р «О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 20. Ст. 2372.

[5] Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 313 (ред. от 25 сентября 2018 года) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011–2020 годы)"» // СПС «КонсультантПлюс».

[6] Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» // СПС «КонсультантПлюс».

[7] Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 «О системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"» // СПС «КонсультантПлюс».

[8] Системы распределенного реестра.

[9]Цифровой алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии Blockchain.

[10] Математические модели, а также их программные или аппаратные реализации, построенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма.

[11] См.: Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 2002. № 17. С. 15–16.

[12] Несанкционированное воздействие на информационную систему, с целью ее взлома, отключения, незаконного получения информации и т.д.

[13] Конференция по вопросам информационной безопасности Общественной Палаты РФ [Сайт общественной палаты РФ] URL: https://www.oprf.ru/ru/press/news/2018/newsitem/45694?PHPSESSID=kgtm7b526i14vjcro0fi5cmg04 (дата обращения 15.12.2020).

References:

Andryushin S.A. (2021). Tsifrovaya valyuta tsentralnogo banka kak tretia forma deneg gosudarstva [Digital currency of the central bank as the third form of money of the state]. Current problems of economics and law. 15 (1). 54-76. (in Russian). doi: 10.21202/1993-047X.15.2021.1.54-76 .

Danilin A.V. (2004). Elektronnye gosudarstvennye uslugi i administrativnye reglamenty: ot politicheskoy zadachi k arkhitekture elektronnogo pravitelstva [E-government services and administrative regulations: from the political task to the architecture of e-government] M.: INFRA-M. (in Russian).

Kapitonova E.A. (2015). Osobennosti kiberterrorizma kak novoy raznovidnosti terroristicheskogo akta [Features of cyberterrorism as a new kind of terrorist attacks]. Izvestiya vysshikh uchebnyh zavedeniy. Povolzhskiy region. Obschestvennye nauki. (2(34)). 29-41. (in Russian).

Kononenko D.V. (2013). Modernizatsiya kontseptsiy elektronnogo pravitelstva: sravnitelno-pravovoy analiz (RF i SShA) [Modernization of e-government conceptions: comparative analysis between the USA and Russian Federation]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5: Yurisprudentsiya. (2). 33-38. (in Russian).

Korotkov A.V., Kristalnyy B.V., Kurnosov I.N. (2007). Gosudarstvennaya politika Rossiyskoy Federatsii v oblasti razvitiya informatsionnogo obshchestva [State Policy of the Russian Federation in the field of information society development] M.: Treyn. (in Russian).

Sokolova O.S. (2007). Elektronnoe gosudarstvennoe upravlenie [E-government]. Pravovye voprosy svyazi. (2). 17. (in Russian).

Solodov V.V. (2006). E-government i borba s korruptsiey [E-government and the fight against corruption]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11: Pravo. (1). 51-53. (in Russian).

Sorokin V.V. (2009). Yuridicheskaya globalistika [Legal globalism] Barnaul: Azbuka. (in Russian).

Tikhonova S.V. (2016). Evolyutsiya konstitutsionnogo pravovogo gosudarstva v informatsionnom obshchestve: elektronnoe gosudarstvo [Evolution of the constitutional law state in information society: electronic state]. Bulletin of the Saratov State Law Academy. (2(109)). 67-71. (in Russian).

Vaskova M.G. (2009). Elektronnoe gosudarstvo: problemy pravovogo regulirovaniya [Electronic state: problems of legal regulation]. Yurist (Jjurist). 23. (in Russian).

Vaskova M.G. (2010). Problemy postroeniya elektronnogo gosudarstva: teoreticheskie aspekty [Problems of formation of electronic state: teoretical aspects]. Socio-economic phenomena and processes. (3(19)). 27278-280. (in Russian).

Vershinina O.V., Labusheva Ya.G., Sultaniev I.S. (2021). Analiz vozmozhnostey i riskov vvedeniya v obrashchenie tsifrovyh valyut tsentralnyh bankov na primere «tsifrovogo rublya» [Analysis of the opportunities and risks of introducing digital currencies of central banks on the example of the “digital ruble”]. Vestnik of Russian New University. (1). 51-60. (in Russian). doi: 10.25586/RNU.V9276.21.01.P.051 .

Страница обновлена: 02.05.2025 в 13:46:05

Russia

Russia