Development institutions in the innovation system of the regional economy

Farkhutdinova A.U.1

1 Уфимский федеральный исследовательский центр РАН - Институт социально-экономических исследований, Russia

Download PDF | Downloads: 18 | Citations: 1

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 15, Number 4 (April 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=45838243

Cited: 1 by 26.03.2022

Abstract:

In the conditions of competition for limited financial resources, multi-level territorial entities that have favorable conditions for doing business and generating innovations win. To ensure their competitiveness, investment and innovation policy, it is necessary to have financial and economic instruments, one of which is the development institutions. The author of the article uses the example of the Republics of Bashkortostan and Tatarstan to consider the main indicators that characterize the innovative activity of the regions, the prospects for their further development, and the experience of development institutions. In the course of the study, methods of comparison, matching, statistical analysis were used; and a SWOT analysis of the innovation system of the regions was carried out. The features of the socio-economic development of the regions, common problems that hinder the development of innovation systems are identified; and measures to improve the regional innovation policy are proposed. It is noted that the prospects for regional progress will improve if the development institutions are modernized in accordance with the stages of regional development.

Due to this circumstance, it is undoubtedly relevant to study the experience of the region of the best practice, which is at the ascending stages of the life cycle in the field of attracting investment, implementing innovative activity, and developing institutions. It is shown that the institutional environment that has developed in the region of the best practice, thanks to the activity of development institutions, has formed an effective mechanism for launching new large-scale investment and innovation projects. The main conclusion of the study is the following thesis. The orientation of the region at the lower stages of development to the experience of the region of the best practice at the ascending stages of development in the field of attracting investment, developing institutions and working with investors will contribute to the improvement of its investment and innovation activities.

Keywords: innovation system, institutions of development, special economic zones, best practices, development stage

Funding:

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН № 075-00504-21-00 на 2021 г.

JEL-classification: E02, E22, О32, О43

Введение

Эффективное функционирование экономики и обеспечение устойчивого социально-экономического развития разноуровневых территориальных образований связано с формированием благоприятных условий для предпринимательской деятельности и активизацией инвестиционной деятельности. Последнее во многом обусловлено стремлением преодолеть несовершенство федерального инвестиционного законодательства, элиминировать непоследовательность инвестиционной политики федерального центра, создать более благоприятный климат, обеспечивающий приток инвестиций [1] (Kostin, 2011).

В свою очередь, привлечение инвестиций является одной из важнейших целей управления всех хозяйствующих субъектов и выступает необходимым условием обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона. При этом учет опыта «лучших практик», стадиальной идентификации территорий и деятельности их институтов развития будет способствовать достижению поставленных приоритетов.

То есть перспективы дальнейшего развития территориальных образований в определенной степени зависят от эффективного управления инвестиционными и инновационными проектами, осуществляемыми различными структурами, способствующих привлечению в экономику внешних и внутренних ресурсов. Одними из них выступают институты развития, под которыми подразумевается инструмент, направленный на социально-экономическое развитие территорий, повышение их конкурентоспособности с использованием мер государственной поддержки и функциональной ориентацией на обеспечение финансовой, консультационной и других видов поддержки [2] (Farkhutdinova, 2020). Основные характеристики данной категории были рассмотрены в работах [3, 4] (Farkhutdinova, 2020; Farkhutdinova, 2020).

С учетом того, что инновационные проекты требуют, как правило, больших капиталовложений и сопряжены с большим риском, в первую очередь, по причине сложности прогнозирования спроса на новый продукт, а, следовательно, и коммерческого успеха [5–7] (Kleshcheva, 2020; Azhimov, Fayzullin, Azhimova, 2018; Bakhareva, 2017), единственно возможным способом обеспечения поступления в экономику средств является взаимодействие власти с субъектами экономической деятельности через институты развития. При этом такие структуры могут быть представлены совокупностью специализированных организаций, промышленных парков, территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), особых экономических зон (ОЭЗ) и др. [2, 8] (Ivanov S.A., 2015), деятельность которых, в том числе, направлена и на поддержку инновационной деятельности разноуровневых территориальных образований. Таким образом, инновационная деятельность экономических субъектов во многом зависит от качества институтов развития, конструктивности и эффективности синергии взаимодействия [9] (Smyshlyaev, Dayneko, Yaresko, Dayneko, 2017).

Анализ опыта российских регионов по повышению инвестиционной привлекательности, реализации «инновационных моделей» и институциональных механизмов убедительно доказывает, что перспективы регионального прогресса улучшаются, если институты развития модернизируются в соответствии со стратегическими интересами, возможностями и стадиями развития регионов [10] (Mitrofanova, Pozhilova, 2018). В силу данного обстоятельства является, несомненно, актуальным изучение опыта региона «лучшей практики», находящегося на восходящих стадиях жизненного цикла в сфере привлечения инвестиций и осуществления инновационной деятельности.

Тем самым современная значимость исследований, результаты которых представлены в настоящей работе, определяется, во-первых, в SWOT-анализе инновационной системы территории «лучшей практики» и ее региона-аналога; во-вторых, в оценке деятельности их институтов развития как своего рода драйвера инновационного развития, и, наконец, в задействовании при проведении оценки фактора стадиальной принадлежности территорий, что отвечает требованиям новизны подходов и развития существующего научного задела по рассматриваемой проблеме.

Предметом анализа в статье являются функционирование инновационной системы указанных территорий и их институтов развития, обеспечивающих стимулирование инновационных процессов.

Методология исследования

В рамках данного исследования определение индикаторов инновационной деятельности позволило отобрать регионы «лучшей практики» в Приволжском федеральном округе (дПФО) на восходящих стадиях жизненного цикла, выступающих ориентиром для совершенствования деятельности территорий, находящихся на нижестоящих стадиях, провести статистический анализ тенденций в их развитии, осуществить SWOT-анализ их инновационной системы.

Однако ввиду активизации внутрироссийской конкуренции между территориями за дополнительные ресурсы, необходимо изучать и опыт работы институтов развития региона «лучшей практики» в сфере привлечения инвестиций.

В качестве исходных данных были использованы официальные материалы Башкортостанстата, Татарстанстата, открытые данные их институтов развития, а также результаты авторских расчетов по параметрам стадиальной принадлежности территорий, апробированной сотрудниками Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН на примере муниципальных образований Республики Башкортостан и регионов ПФО.

В кратком изложении, согласно проведенным исследованиям, идентификация территориальных образований проводилась посредством изменения их основных характеристик по направлениям экономики, финансов, социальной сферы и экологии, что позволило рассчитать интегральный индекс стадиальной принадлежности территорий и выделить 4 стадии жизненного цикла: образование, развитие, зрелость и упадок. В результате была подтверждена обоснованность и высокие инструментальные свойства предложенной схемы группировки территорий [11] (Klimova, 2020).

Выбор Татарстана в качестве объекта анализа связан, прежде всего, с опережающим инновационным развитием региона относительно других в условиях единой федеральной инновационной политики [12] (Makarov, Abzalilova, 2018) и может являться примером успешной ее реализации. Кроме того, для Башкирии выбор Татарстана, с одной стороны, как региона «лучшей практики, а, с другой – как региона-аналога правомерен с позиции в значительной степени совпадающей территориальной специализации данных 2-х регионов [11].

Итак, основанием для выбора Татарстана в качестве региона «лучшей практики» в ПФО послужило следующее:

- лидирующие позиции среди регионов РФ в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив по условиям ведения бизнеса: 1-е место в 2015–2017 и 2-е – в 2020 г. [13];

- максимальный объем ВРП, превышающий в 1,4 раз ВРП Башкирии при практически равной численности населения (около 4 млн чел.);

- удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров и произведенных работ в Республике Татарстан более чем в 2 раза превышает среднее значение показателя по РФ, что является следствием запуска новых производств и повышенного уровня затрат предприятий на технологические инновации [12];

- объем прямых иностранных вложений в 2,6 раз превышает объем вложений в Башкирию;

- объем финансовой поддержки на одного получателя, оказываемой субъектам малого и среднего бизнеса, в 1,8 раз превышает значения по Республике Башкортостан;

- максимальный в ПФО объем инвестиций в основной капитал, в 1,8 раз превышающий значения по Башкирии и в удельном измерении (на душу населения) показавший 4-х кратное превышение над минимальным значением по регионам ПФО;

- единственный регион в РФ, где расположено 7 площадок с федеральными налоговыми льготами [14];

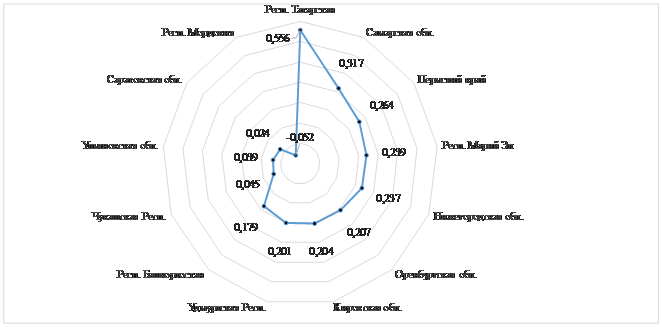

- стадиальная принадлежность Татарстана как развивающейся территории (интегральный индекс стадиальной принадлежности находится на уровне максимального значения в ПФО и равняется 0,556 против 0,179 по Башкортостану) (рис. 1).

Рисунок

1. Стадиальная принадлежность регионов ПФО

Рисунок

1. Стадиальная принадлежность регионов ПФО

Источник: составлено на основе данных Федеральной службы государственной статистики: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 01.03.2021)

В то же время объем инновационных товаров, работ, услуг в Татарстане стабильно выше среднероссийского значения, причем наблюдается резкое увеличение показателя после 2010 г. В 2019 г. объем составил 582,7 млрд рублей, что в 3,8 раза превышает значения по Башкирии [15, 16].

Одновременно в Татарстане наблюдаются повышенные значения инновационных показателей относительно среднероссийских ввиду ежегодного увеличения расходов на НИОКР. Данное обстоятельство подтверждается увеличением затрат в 2019 г. на 47,8 % по сравнению с данными 2014 г. При этом в 2019 г. внутренние затраты на исследования и разработки в Республике Татарстан достигли 18 млрд руб., что в 1,7 раз выше аналогичных расходов Башкирии, где наоборот, отмечается отрицательная динамика снижения расходов на НИОКР [15, 16].

Также необходимо отметить, что затраты на исследования и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов в Татарстане за последние 2 года увеличились в 2,2 раза и составили более 46 млн руб., в то время как в Башкирии отмечается тенденция их сокращения и преобладания затрат на приобретение машин, оборудования, технологий и программных средств [15, 16].

При этом, согласно статистическим данным, объем прямых иностранных вложений в Республику Татарстан составил 2,26 млрд долларов, уступив в Приволжском федеральном округе Пермскому краю, Самарской и Нижегородской областям [17] (табл. 1).

Таблица 1

Прямые инвестиции в ПФО (млн долларов)

|

Субъект ПФО

|

01.01.2020

|

01.01.2019

|

Доля сальдо за 2019 год от общего объема инвестиций

| |||||

|

Всего

|

Участие в капитале

|

Долговые инструменты

|

Всего

|

Участие в капитале

|

Долговые инструменты

|

Сальдо за год - всего

| ||

|

Пермский край

|

3011

|

2

373

|

638

|

2

356

|

1 065

|

1 291

|

655

|

22 %

|

|

Самарская обл.

|

2

956

|

2

529

|

427

|

4

709

|

4 239

|

469

|

-1 752

|

-59 %

|

|

Нижегородская обл.

|

2

777

|

2

216

|

561

|

2

574

|

1 912

|

662

|

203

|

7 %

|

|

Республика Татарстан

|

2

261

|

1

856

|

404

|

1

671

|

748

|

923

|

589

|

26 %

|

|

Республика Башкортостан

|

858

|

669

|

189

|

867

|

576

|

290

|

-9

|

-1 %

|

|

Оренбургская обл.

|

636

|

503

|

133

|

532

|

393

|

139

|

105

|

16 %

|

|

Саратовская обл.

|

492

|

278

|

214

|

442

|

226

|

216

|

49

|

10 %

|

|

Удмуртская Республика

|

410

|

256

|

155

|

427

|

196

|

231

|

-17

|

-4 %

|

|

Ульяновская обл.

|

379

|

308

|

71

|

330

|

249

|

81

|

49

|

13 %

|

|

Пензенская обл.

|

266

|

94

|

172

|

218

|

79

|

140

|

47

|

18 %

|

|

Кировская обл.

|

116

|

34

|

82

|

125

|

33

|

91

|

-9

|

-7 %

|

|

Республика Марий Эл

|

34

|

34

|

1

|

27

|

26

|

1

|

7

|

21 %

|

|

Республика Мордовия

|

-189

|

-191

|

3

|

-139

|

-142

|

3

|

-49

|

26 %

|

|

Чувашская Республика

|

-523

|

-527

|

4

|

-413

|

-502

|

89

|

-110

|

21 %

|

Сальдо прямых инвестиций составило 589 млн долларов, что позволило Татарстану занять 2-е место в округе. В то же время в Башкирии, наоборот, отмечается снижение объема иностранных вложений на 9 млн долларов, обусловленное сокращением инвестиций в долговые инструменты (займы и кредиты). Географическая структура коммерческих организаций с иностранными инвестициями в Татарстане показывает, что наибольший удельный вес имеют предприятия с участием инвесторов из Нидерландов (783 млн долларов или 34,6 %), Кипра (431 млн долларов или 19 %), Германии (276 млн долларов или 12 %) [17].

В Башкирию наибольший объем инвестиций направлен Кипром (620 млн долларов или 72 %), Нидерландами (45 млн долларов или 5 %) и Австрией (41 млн долларов или 5 %) в сферы профессиональной, научной и технической деятельности – 29 %, обрабатывающие производства – 20 %, деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 15 %. В то время как основными сферами, интересующими иностранный капитал в Татарстане, оказались обрабатывающие производства – 63 %, финансовая страховая деятельность – 12 %, добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля – по 9,6 %, соответственно, от общего объема инвестиций [17].

Таким образом, поскольку основная часть инвестиций в Республике Татарстан приходится на обрабатывающие производства, то такую структуру инвестиций можно считать конкурентоспособной, способствующей устойчивому развитию региона [18] (Gimadieva, 2016). Необходимо также отметить, что Татарстану в этом содействует и проводимая институтами развития политика по привлечению иностранных инвестиций, способствующая усилению межотраслевого взаимодействия территориальных кластеров.

Так, инфраструктура республики включает в себя 100 готовых индустриальных площадок с развитой инженерной инфраструктурой, на которых осуществляют деятельность более 1,4 тыс. резидентов и создано более 30 тыс. рабочих мест. Также в Татарстане успешно функционируют 2 ОЭЗ и 5 ТОСЭР, способствующие ускоренному развитию отдельных территорий и предлагающие преференциальные условия ведения предпринимательской деятельности.

По итогам 2020 г. в Татарстане ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга» признана одной из лучших в Европе, а ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис» в шестерке лучших [19, 20]. Объем выручки первой за 2020 г. составил 82,5 млрд руб., создано порядка 7 190 рабочих мест, второй – 17,8 млрд руб. и 3 600 рабочих мест соответственно.

Для тиражирования успешных практик интерес может представлять накопленный Татарстаном опыт функционирования Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ», образованного на территории пяти муниципальных районов республики и городского округа Набережные Челны со специализацией в области автомобилестроения и нефтехимии, взаимоувязанный с научно-исследовательской сферой. Здесь производится около 44 % российских синтетических каучуков, 56 % полимеров стирола, каждый третий российский грузовой автомобиль, каждая вторая грузовая шина [21]. Совокупный объем отгруженной участниками кластера продукции составляет более 700 млрд руб. Таким образом, «ИННОКАМ» представляет собой промышленный и инновационный центр республики, представленный системообразующими предприятиями региона.

Татарстан, являясь одним из крупнейших промышленных, научных, образовательных и культурных центров, стремится использовать свои преимущества для создания условий повышения конкурентоспособности экономики [18].

В Башкирии также сформирована инфраструктура поддержки инвестиционной, инновационной и предпринимательской деятельности, обеспечивающая доступ предприятий к необходимым финансовым и информационным ресурсам через различные институты развития, включая ОЭЗ, индустриальные парки и т.д. При этом особый интерес для изучения представляет ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алга», относительно недавно образованная, деятельность которой направлена на обеспечение размещения предприятий по кластерному типу, их группировке по отраслевой принадлежности, схожести технологий и сырьевой базы. Тем не менее в Республике Башкортостан остаются «узкие места» и проблемные зоны в деятельности предпринимательских структур и их финансово-инвестиционной поддержке [2–4].

Итак, для систематизации текущего состояния и перспектив развития инноваций в указанных республиках, целесообразно провести SWOT-анализ их инновационной системы (табл. 2).

Таблица 2

Анализ возможностей и угроз, сильных и слабых сторон (SWOT-анализ)

|

Сильные стороны

|

Слабые стороны

|

|

Татарстан

|

Татарстан

|

|

1)

эффективная координация деятельности власти в реализации инвестиционных и инновационных

проектов;

2) сильный промышленный сектор, выступающий базой для генерации и коммерциализации инновационных идей; 3) отстаивание интересов региона на федеральном уровне, в части получения дополнительных ресурсов для реализации проектов; 4) длинный горизонт при принятии инвестиционных решений по развитию региональных центров экономического роста; 5) использование нефтяной ренты для инновационного развития региона; 6) кластерный подход к поддержке развития; 7) использование опыта работы институтов развития в части решения проблемных вопросов при запуске новых проектов |

1)

риск невыполнения заявленных в Стратегии-2030 целей социально-экономического

развития;

2) зависимость эффективности реализации инвестиционных проектов от региональных подразделений федеральных органов власти и компаний энергетического комплекса; 3) тенденция сокращения удельного веса затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в 1,4 раза по сравнению с 2018 г.); 4) низкие затраты на охрану окружающей среды на 1 рубль оборота организации (в 2019 и в 2018 гг. 11 место среди регионов ПФО с расходами в 0,341 коп. и 0,289 коп. соответственно); 5) тенденция сокращения затрат на технологические (продуктовые, процессные) инновации (в 1,2 раза по сравнению с 2018 г.); 6) тенденция снижения уровня инновационной активности предприятий и организаций региона (в 1,5 раза по сравнению с 2018 г.). |

|

Башкортостан

|

Башкортостан

|

|

1.развитая

институциональная база;

2) прогрессивная команда администрации региона и сопровождение инвесторов в режиме «единого окна»; 3) сопровождение институтами развития инвестиционных проектов на всех стадиях реализации: от разработки концепции до ввода объектов в эксплуатацию; 4) технологические платформы, бизнес-инкубаторы, способствующие реализации приоритетных проектов; 5) высокая концентрация обрабатывающей промышленности, выступающей базой для генерации и коммерциализации инновационных идей; 6) открытие 2 научно-образовательных центров на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики; 7) технопарки, созданные на базе вузов и специализирующиеся в нефтегазовой, химической и геодезических отраслях |

1)

риск невыполнения заявленных в Стратегии-2030 целей социально-экономического

развития;

2) достаточно высокая степень износа основных фондов (по итогам 2019 г. занимает 9-е место (56,9 %) среди субъектов ПФО); 3) сокращение инвестиций в объекты интеллектуальной собственности (более чем в 2 раза по сравнению с 2018 г.) и внутренних затрат на научные исследования и разработки (на 6,4 % по сравнению с 2018 г.); 4) низкая доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте республики, невысокий уровень инвестирования в расчете на душу населения в сравнении со средними значениями по ПФО; 5) тенденция сокращения удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства (в 1,5 раза по сравнению с 2015 г.); 6) тенденция снижения уровня инновационной активности предприятий и организаций региона (в 1,2 раза по сравнению с 2018 г.) |

|

Возможности

|

Угрозы

|

|

Татарстан

|

Татарстан

|

|

1)

возрастающий спрос на инновационную продукцию и услуги за счет переоснащения

предприятий, совершенствование технологий двойного назначения;

2) акцент на внедрение новых технологий с использованием возобновляемых источников энергии и снижение негативного влияния деятельности отрасли на окружающую среду; 3) тенденция роста прямых иностранных инвестиций в регионе в пользу отраслей экономики знаний; 4) возможность привлечения на территорию мировых брендов посредством расширения деятельности институтов развития, в частности, ОЭЗ; 5)формирование конкурентной рыночной среды в инфраструктурном и энергетическом секторах экономики; 6) стимулирование инновационной деятельности на основе реализации различных форм частно-государственного партнерства |

1)

риски в связи с сохраняющимися санкциями в отношении РФ;

2) технологический риск, в результате которого ведущие отрасли региона могут быстро стать неконкурентоспособными; 3) риск исчерпания ресурсов бюджета и институтов развития, сокращение межбюджетных трансфертов, что увеличит налоговую нагрузку на предприятия региона со снижением их возможностей по инвестированию в инновации; 4) усиливающееся отставание общего научно-технологического уровня разработок и бизнеса от мирового уровня; 5) потеря лидирующих позиций в рейтингах при недостаточных мерах по их поддержанию и улучшению |

|

Башкортостан

|

Башкортостан

|

|

1)

расширение использования механизмов муниципально-частного партнерства;

2) модернизация, реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры; 3) активизация научно-технического и инновационного потенциалов (направление инвестиций в области научно-технических исследований и инноваций); 4) развитие геопарковых комплексов как модели неиндустриального развития сельских территорий; 5) превращение республики в посредника в инновационных потоках, направленных в страны Центральной Азии; 6) привлечение иностранных инвестиций в ОЭЗ, способствующих увеличению выпуска определенных видов продукции, расширению экспорта с помощью иностранных партнеров |

1)

риски в связи с сохраняющимися санкциями в отношении РФ;

2) низкая доля привлекаемых внешних инвестиций, в результате рост инвестиций в основной капитал организаций ограничен внутренними возможностями; 3) риск исчерпания ресурсов бюджета и институтов развития, сокращение межбюджетных трансфертов, что увеличит налоговую нагрузку на предприятия региона со снижением их возможностей по инвестированию; 4) недостаточная поддержка проектов на ранней стадии инновационного цикла; 5) усиливающееся отставание общего научно-технологического уровня разработок и бизнеса от мирового уровня; 6) неполное соответствие имеющейся инфраструктуры возрастающим потребностям в ней инвесторов; 7) низкая доля прямых расходов на развитие инвестиционной и инновационной деятельности в валовом региональном продукте |

Результаты

Таким образом, проведенный SWOT-анализ позволил выявить особенности социально-экономического развития, обусловившие инновационный рост Республики Татарстана, которые состоят в следующем. Во-первых, в проведении политики максимальной открытости, направленной на реализацию комплексной маркетинговой стратегии, предусматривающей демонстрацию инновационного потенциала региона, его возможностей, способствующей позиционированию его как инвестиционно-привлекательного, и развитию бренда. Во-вторых, в кластерном подходе к поддержке инновационного развития под конкретные задачи иностранных и отечественных инвесторов. В-третьих, в поощрении стратегического сотрудничества между предприятиями, включая сектор НИОКР [12] с различными структурами, в частности, институтами развития, содействующими улучшению условий для ведения бизнеса. Из этого следует, что в основе роста своевременная и грамотная инновационная политика, высокое качество управления и профессионально выстроенная комплексная программа поддержки традиционных производств со стороны созданной системы институтов развития [26] (Kostina, 2019). При этом проведенный анализ также показывает, что достигнутые положительные результаты региона «лучшей практики» по эффективному использованию своих сравнительных преимуществ, схем взаимодействия с инвесторами, институтами развития ставят перед ним новые задачи по поиску и привлечению инвестиций в свою экономику.

В то же время, несмотря на развитую институциональную базу, наличие производственных площадок с развитой инфраструктурой, предоставляющих существенные налоговые и таможенные преференции для инвесторов, активного их сопровождения в режиме «единого окна», основными проблемами, сдерживающими развитие инновационной сферы Башкирии, являются, прежде всего, снижающиеся затраты на исследования и разработки; низкий спрос на результаты научной и инновационной деятельности; низкий уровень коммерциализации инноваций, обусловленный как снижением уровня инновационной активности предприятий и организаций, так и неразвитостью рынка интеллектуальной собственности и отсутствием системного взаимодействия субъектов инновационной деятельности. Таким образом, в республике, с одной стороны, есть основополагающие и технические возможности, хорошая научная база в отдельных секторах экономики, а с другой – слабая реализация инноваций [27] (Seltikova, Miranova, 2020).

Отметим также, что в процессе анализа, несмотря на отмеченные сильные стороны и возможные перспективы развития регионов, выделяются общие проблемы, препятствующие их эффективному инновационному развитию. Во-первых, существующие предпочтения инвесторов вкладывать финансовые ресурсы в строительство новых производств, а не в модернизацию уже существующих. Во-вторых, недостаточно высокие темпы развития инновационной инфраструктуры, не способной в полном объеме удовлетворить возрастающие потребности инвесторов. В-третьих, высокие риски при разработке и внедрении инноваций, большинство которых не находят своего практического применения. То есть в отсутствие четкого понимания и точной оценки спроса на инновационные разработки [28, 29] (Evstigneeva, Makhrova, 2018; Subbotina, Kozhina, 2020). В-четвертых, риск невыполнения заявленных в Стратегии-2030 целей инновационного развития вследствие недостатка источников финансирования предполагаемых расходов. Для увеличения объема изготавливаемой конкурентоспособной продукции недостаточно действующего переоснащения оборудования предприятий путем заимствования технологий, необходимо увеличение затрат на НИОКР, что становится затруднительным ввиду высокой стоимости инноваций.

В связи с вышеизложенным снизить негативное влияние указанных выше проблем возможно за счет, например, смещения акцента на инновационную продукцию малых предприятий, обладающих более высокой гибкостью, повышения их заинтересованности в ее реализации; усиления взаимодействия технологических площадок, бизнес-инкубаторов и научно-исследовательских организаций; дальнейшей активизации взаимодействия власти и бизнеса через институты развития, позволяющие сглаживать риски вложения средств.

Заключение

Как известно, идеальной инновационной политики, подходящей всем регионам, не существует [30] (Tödtling, Trippl, 2005), но ориентация территорий, находящихся на нижестоящих стадиях развития, на опыт в сфере привлечения инвестиций регионами «лучшей практики», находящихся на восходящих стадиях, будет способствовать совершенствованию их деятельности. В данном контексте конкурентные преимущества работы их институтов развития, представленные в виде совокупности определенных организаций и взаимосвязанных с разными элементами региональной системы, могут быть заимствованы территориями на нижестоящих стадиях развития. Однако слепое копирование их деятельности представляется неэффективным, но отдельные направления их работы, в частности, формы и методы привлечения инвестиций, их алгоритм, важно использовать на практике.

References:

Azhimov T.Z., Fayzullin I.E., Azhimova L.I. (2018). Innovatsionnyy podkhod k raschetu ekonomicheskoy effektivnosti sistemy «Umnyy dom» [Innovative approach to the calculation of the economic efficiency of the system «smart home»]. European Social Science Journal. 2 (12). 46-51. (in Russian).

Bakhareva O.V. (2017). Innovatsionno-tekhnologicheskoe upravlenie rostom: tekhnologiya informatsionnogo modelirovaniya v regione [Innovative and technological government of economic development: market of computer aided design in the region]. Russian Journal of Entrepreneurship. 18 (2). 121-132. (in Russian). doi: 10.18334/rp.18.2.37279 .

Evstigneeva E.E., Makhrova Yu.V. (2018). Innovatsionnoe razvitie Rossii: strategiya, barery i sposoby ikh preodoleniya [Innovative and technological government of economic development: market of computer aided design in the region]. The young scientist. (22(208)). 399-402. (in Russian).

Farkhutdinova A.U. (2020). Instituty razvitiya v usloviyakh krizisnoy ekonomiki [Institutions of development in the conditions of the crisis economy]. ASR: Economics and Management. 9 (3(32)). 381-384. (in Russian). doi: 10.26140/anie-2020-0903-0091 .

Farkhutdinova A.U. (2020). Instituty razvitiya: uchet stadialnoy identifikatsii territoriy [Institutions of development: accounting the factor of stage identification of territories]. Economics. (10-2(68)). 185-188. (in Russian). doi: 10.24411/2411-0450-2020-10838 .

Farkhutdinova A.U. (2020). Instituty razvitiya kak instrument realizatsii investitsionnoy deyatelnosti [Institutions of development as a tool for implementing investment activities] Problems of functioning and development of territorial socio-economic systems. 213-220. (in Russian).

Gataullin R.F., Chuvashaeva E.R. (2019). Upravlenie innovatsionno-orientirovannym razvitiem regionov [Managing an innovation-oriented business regional development]. Regional problems of transforming the economy. (11(109)). 241-249. (in Russian). doi: 10.26726/1812-7096-2019-11-241-249 .

Gimadieva L.Sh. (2016). Dinamika i perspektivy ispolzovaniya pryamyh inostrannyh investitsiy v ekonomike regiona (na primere Respubliki Tatarstan) [Dynamics and prospects of using foreign direct investment in the economy of the region (on the example of the Republic of Tatarstan)]. Scientific Journal of KubSAU. (115(01)). 1-13. (in Russian).

Ivanov S.A. (2015). Osobye ekonomicheskie zony kak sovremennyy institut razvitiya: istoki i effektivnost [Special economic zones as a modern developmental institution: origins and efficiency]. Regionalistika. 2 (5-6). 111-120. (in Russian).

Klescheva O.A. (2020). Modelirovanie vzaimosvyazi makroekonomicheskikh faktorov i sprosa na innovatsii [Modeling the impact of macroeconomic factors on the demand for innovation]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (4). 1865-1878. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.4.110993.

Klimova N.I. (2020). Model otsenki potrebnostey v investitsionno-finansovom obespechenii territorii i ee prilozhenie [A model for evaluating the needs for investment and financial support of a territory and its appendix]. ASR: Economics and Management. 9 (3(32)). 183-186. (in Russian). doi: 10.26140/anie-2020-0903-0040 .

Kolmakova I.D., Kolmakova E.M. (2017). Instrumenty aktivizatsii investitsionnoy deyatelnosti regionov [Instruments for enhancing the investment activity of the regions]. Voprosy upravleniya. (6(49)). 132-137. (in Russian).

Kosobutskaya A.Yu., Ravuanzhinirina A.V. (2019). Investitsionnaya privlekatelnost regiona: metodiki otsenki [Investment attractiveness of the region: assessment methods]. Proceedings of Voronezh State University. Series: Economics and Management. (1). 32-37. (in Russian).

Kostin I.V. (2011). Privlechenie investitsiy v osnovnoy kapital: regionalnaya praktika [Attracting direct investment: regional practice]. The Journal of Finance. (4). 161-170. (in Russian).

Kostina O.I. (2019). Innovatsionnaya politika Kaluzhskoy oblasti i napravleniya ee realizatsii v usloviyakh neopredelennosti i riska [Innovation policy of the Kaluga region and directions of its implementation in the conditions of uncertainty and risk]. Kaluzhskiy ekonomicheskiy vestnik. (3). 20-29. (in Russian).

Makarov S.A., Abzalilova L.R. (2018). Instituty kak drayver razvitiya innovatsiy v rossiyskom regione: opyt Respubliki Tatarstan [Institutes as a Driver of Innovation Development in the Russian Region: the Experience of the Republic of Tatarstan] M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2018. (in Russian).

Mitrofanova I.V., Pozhilova I.V. (2018). Modernizatsiya institutov razvitiya kak strategicheskoe napravlenie sovershenstvovaniya regionalnoy ekonomicheskoy politiki [Modernization of development institutions as a strategic area of improvement of the regional economic policy]. Theory and practice of social development. (7(125)). 55-61. (in Russian). doi: 10.24158/tipor.2018.7.8.

Repicheva K.O. (2016). Vybor luchshikh praktik tekhnologicheskikh parkov i potentsial importa dannogo instituta dlya innovatsionnogo regionalnogo razvitiya [The choice of the best practices of technology parks and the potential import of this institute for innovative regional development]. Naukovedenie. 8 (6(37)). 144. (in Russian).

Seltikova A.V., Miranova E.R. (2020). Innovatsionnaya deyatelnost tekhnoparkov v Respublike Bashkortostan [Innovative activity of technoparks in the Republic of Bashkortostan] Mavlyutovskie readings. 23. (in Russian).

Smyshlyaev V.A., Dayneko V.G., Yaresko I.I., Dayneko E.Yu. (2017). Instituty razvitiya i ikh vliyanie na innovatsionnuyu deyatelnost ekonomicheskikh subektov v Rossii [Development institutions and their influence on innovation activities of economic subjects in Russia]. Modern economy: problems and solutions. (6990)). 113-126. (in Russian). doi: 10.17308/meps.2017.6/1714 .

Subbotina T.N., Kozhina O.A. (2020). Innovatsionnoe razvitie regiona kak faktor ustoychivogo razvitiya [Innovative development of the region as a factor of sustainable development]. Electronic scientific journal. (12(54)). 49. (in Russian).

Tödtling F., Trippl M. (2005). One size fits all?: Towards a differentiated regional innovation policy approach Research Policy. 34 (8). 1203-1219. doi: 10.1016/j.respol.2005.01.018.

Страница обновлена: 14.04.2025 в 03:31:04

Russia

Russia