Ensuring Russia's economic security in international financial and economic organizations in the process of integration

Lev M.Yu.1, Leshchenko Yu.G.1

1 Институт экономики РАН, Russia

Download PDF | Downloads: 31 | Citations: 33

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 3 (March 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=45068349

Cited: 33 by 30.01.2024

Abstract:

The study of Russia's economic security in international financial and economic organizations in the process of integration at the evolutionary level is presented in the article.

The basis of the integration process of the state formed as mutually beneficial cooperation in terms of economic activity on a global scale. At the same time, modern trends in the development of a multipolar world reflected in the countries' response to global challenges and threats, uniting in regional and international institutional structures, causing the critical need to ensure economic security.

The analysis of the main macroeconomic indicators of Russia revealed long-term integration prospects of the state in the format of various international financial and economic organizations. Based on the results of the study, it was concluded that the identification of multi-vector relationships within the framework of international financial and economic organizations act as a multifunctional mechanism for ensuring the economic security of the state.

The article will be of interest to specialists, experts and students for further research on economic security of Russia in process of integration in international financial and economic organizations.

Keywords: integration process, international financial and economic organizations, macroeconomic indicators of Russia, integration indices, ensuring the economic security of the state

Funding:

Статья подготовлена в соответствие с темой государственного задания «Новые вызовы и угрозы социально-экономической безопасности: меры бюджетно-финансового регулирования».

JEL-classification: F15, F36, F52

Введение

Актуальность исследования базируется на господствующей тенденции сближения и усиления взаимозависимостей государств и их экономических субъектов, определяя степень их вовлеченности в интеграционные процессы (например, в мировую экономику, в международные финансово-экономические организации (МФЭО), региональные объединения).

Изучение вопросов по экономической безопасности в процессе интеграции в МФЭО многоаспектно, где решающее значение имеют в совокупности локальные направления исследования (например, экономические [5, 7–9] (Bukhvald, 2019; Karavaeva, Kazantsev, Kolomiets, Ivanov, Lev, Kolpakova, 2019; Karavaeva, Kolomiets, Lev, Kolpakova, 2019; Leshchenko, 2020), финансовые [11, 13, 16] (Osipov, Osadchaya, Antonovich, Dmitriev, Andreev et al., 2017; Petrenko, Varlamov, Leshchenko, 2020; Shishkov, 1993), политические [4, 14] (Bzhezinskiy, 2010; Polikarpov, 2011)). Перечисленные работы являются информационной основой настоящего исследования.

Страны мира в последнее время переживают многочисленные трансформации в разных сферах экономики, стимулируя интерес к обеспечению экономической безопасности суверенного государства, поощряя поиск политических решений для укрепления и повышения ее уровня в условиях членства в МФЭО. «Резерв стабильности национальной экономики в противоречивых условиях процесса интеграции обусловлен взвешенным сочетанием государственной политики протекционизма» [1] (Arutyunyan, Makarov, Shirokova, Drobot, 2020), получения преимуществ и определенных ресурсов в МФЭО. В связи с чем России необходимо сформировать эффективную государственную политику для целенаправленного и качественного изменения ее позиции в меняющейся архитектуре МФЭО.

Объектом исследования в работе выступает экономическая безопасность России в процессе интеграции в МФЭО.

Предметом исследования являются экономические и организационные взаимоотношения России с МФЭО, складывающиеся в процессе интеграции и обуславливающие обеспечение ее экономической безопасности.

Цель исследования заключается в обосновании оптимального механизма обеспечения экономической безопасности России в процессе интеграции в МФЭО.

Основные задачи исследования: выявить институциональные особенности процесса интеграции в МФЭО; проанализировать ключевые макроэкономические показатели России и ее индексы интеграции в сравнении с отдельными странами; определить критерии, определяющие перспективные направления сотрудничества России с МФЭО.

В исследовании применен комплексный подход к анализу интеграционных процессов, а именно: историко-экономический, макроэкономический, сравнительный.

Научная гипотеза основана на том, что Россия представлена во многих МФЭО, соответственно, обеспечить экономическую безопасность будет эффективнее, используя в совокупности и национальные, и различные механизмы данных организаций.

Научная новизна исследования заключается в комплексной оценке характера и специфики МФЭО и применении к анализу их деятельности концепции «институционального дизайна» при обеспечении экономической безопасности России.

Полученные в процессе исследования результаты представляют собой теоретическую и практическую значимость: расширяют научное знание о сущности обеспечения экономической безопасности России в процессе интеграции в МФЭО; использование результатов исследования компетентными органами будет способствовать укреплению позиций России в МФЭО; материал может послужить выработке новых научных направлений, связанных с процессами интеграции России.

Эволюция интеграционного процесса России

Историко-экономический анализ показывает, что Россия, предшественник СССР, прошла череду этапов в процессе интеграции с мировой экономикой, которые отражены в таблице 1.

Таблица 1

Процесс интеграции России в мировую экономику

|

Период

|

Ключевые характерные особенности, тенденции

|

|

1917–1945 гг.

Политическая и экономическая изоляция |

1. Активизация «национальных движений» в славянских странах

началась после Первой мировой войны.

2. США, Великобритания и Франция укрепили свои позиции, приняв основные правила «Соглашения о коллективной безопасности». 3. Революция в России 1917 г. 4. Гражданская война 1917–1920 гг. 5. Создание Советского Союза (1921 г.). Контакты России с зарубежными странами минимальны. Россия в изоляции. 6. Экономическое сотрудничество и развитие внешнеторговых связей не является приоритетом для Советского правительства. 7. Власть Советов абсолютна. Советы пытаются создать «страну нового типа». Страна «закрытая», коллективизация и индустриализация плюс «военно-коммунистический террор» |

|

1945–1985 гг. Сотрудничество с другими социалистическими

странами

|

1. Политическая экспансия в развивающихся стран.

2. После Второй мировой войны СССР окружил себя странами с социалистическим и советским политическими режимами (Восточная Европа). Это позволило реализовать социалистическую модель международных торговых отношений. 3. Противостояние с США и Организацией Североатлантического договора (НАТО). «Железный занавес». 4. Создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), в результате чего была сформирована система перераспределения продукции и услуг между странами-участницами. 5. Новая экономическая система фактически создавалась с приоритетом политических принципов. Это привело к снижению экономической эффективности и конкурентных преимуществ, что стало одной из причин ее разрушения |

|

1985–1991 гг. Исчезновение социализма как политической

системы

|

1. Разрушение советской политической системы.

2. Ликвидация СЭВ. 3. Новая экономическая и внешняя политика – «Перестройка». 4. Прекращение противостояния с США и НАТО. 5. Снижение национальной конкурентоспособности на международных рынках. Экономический кризис был вызван структурными факторами. 6. Инвестиционная активность снизилась. 7. Доходы республиканского бюджета уменьшились из-за спада производства, сокращения внешней торговли. 8. Сократились золотовалютные резервы. 9. Дефицит бюджета СССР в 1991 г. составил более $ 100 млрд |

|

1991–2000 гг. «Строим капитализм»

|

1. Разрушение Советского Союза.

2. Создание Союза Независимых Государств (СНГ). 3. Приватизация. 4. Неконтролируемая добыча и экспорт природных ресурсов, отсутствие государственного контроля и соответствующего законодательства. 5. Преобладающий принцип «личного обогащения» среди руководителей государственных предприятий привел к спаду экономики, дальнейшему ослаблению позиций России на мировых рынках. 6. Финансовый кризис 1998 года. Дефолт экономики России и девальвация российской валюты |

|

2000–2014 гг. Экономический прагматизм

|

1. Попытка политической стабилизации и консолидации

российского общества.

2. Благоприятная конъюнктура международного рынка для основных экспортных товаров России. 3. Попытка реабилитации в глобальной экономике, предложения конструктивного и взаимовыгодного экономического партнерства. 4. Борьба с международным терроризмом и экологическими проблемами современности. 5. Цифровизация экономики |

|

2014 г. – по настоящее время.

Завуалированная дезинтеграция |

1. Превуалирование российского права над международным.

2. Скрытное нарушение международных, экономических и торговых договоров. 3. Запрет на размещение капитала государственными служащими. 4. Продолжение нелегального вывоза (бегство) капитала за рубеж частными компаниями, и физическими лицами. 5. Сокращение экономического роста и падение доходов населения. 6. Турбулентность экономики по основным экономическим показателям |

Тем не менее как с исторической, так и с аналитической точки зрения важно различать процесс взаимодействия между участниками мирового сообщества и процесс интеграции. Понятно, что не может быть интеграции на разных ее уровнях (региональном, глобальном), если нет процесса глобального взаимодействия; в то же время «могут возникать частые взаимоотношения без ограничения суверенитета страны» [19] (Leshchenko, 2018), приводя к формированию новой институциональной структуры. В настоящее время «частота взаимодействий и диапазон различных их типов между участниками современной международной системы обширнее, чем в любой другой исторический период» [4] (Bzhezinskiy, 2010). Это в значительной степени «является следствием технологических достижений и цифровизации экономики, которые «сжали» мир, позволив социальному взаимодействию происходить с относительной скоростью и экономией» [10] (Lev, Leshchenko, 2020).

Специфика «интеграции» содержится в ее процессах, при которых качество взаимоотношений между экономическими субъектами изменяется таким образом, что реформирует автономию каждого и делает его частью более масштабного (глобального) проекта. В политических дискуссиях «процесс интеграции» зарезервирован для анализа трансформаций среди «суверенных» государств. «В исследовании международных отношений «интеграционные процессы» ограничиваются анализом кумулятивно меняющихся отношений между государствами, в результате чего они принимают альтернативную центральную власть» [20] (Leschenko, Bolonina, 2019). Понятие «интеграционного процесса» используется в терминологическом аппарате учеными, обобщая идеи и мотивы экономических субъектов, которые могут описывать свои действия как «объединение», «сближение», «установление мирных отношений» или «приносящие процветание всем» [16] (Shishkov, 1993). Следовательно, данное понятие является объективной концепцией для обобщения и проектирования возможных субъективных целей национальных государств и их хозяйствующих субъектов.

Процесс интеграции группирует институциональные возможности, которые, в свою очередь, основаны на понятиях «функционализма» и «функциональной интеграции». То есть отдельные процессы интеграции опираются на определенные тенденции, присущие бюрократическим организациям. В частности, они полагаются на тенденцию МФЭО – расширяться по функциональным направлениям с помощью правовых механизмов, реагирующих на новые восприятия потребностей участников.

Это может относиться к конкретному процессу, который «берет свое начало в одном функциональном контексте, первоначально отделенном от других направлений, а затем расширяется до связанных видов деятельности, поскольку для главных субъектов становится очевидно, что достижение изначальных целей не может происходить без такого расширения» [21] (Lev, Leshchenko, 2020).

Интеграция происходит на базе параллельных или взаимодополняющих преобразований, ожиданий и требований, при этом каждый участник стремится «получить максимальную выгоду» от изначально централизованного функционального контекста.

Историко-экономический анализ (табл. 1) свидетельствует о происходящих тенденциях в дезинтеграции России в международном сообществе. И поскольку глобальный процесс интеграции с учетом новых технологий и развития финансового рынка неизбежен, то возврат к процессу объединения – вопрос только времени и денежных потерь.

На современном этапе дальнейшая успешная интеграция России будет зависеть от следующих факторов:

- результаты деятельности правительства по реформированию национальной экономики, ее структурной реорганизации;

- «создание эффективных законодательных, организационных, финансовых, социальных, экологических и технологических предпосылок для устойчивого экономического развития» [5] (Bukhvald, 2019);

- «адекватное позиционирование национальных интересов и разумные попытки сделать их совместимыми с международными интересами мира» [9] (Leshchenko, 2020);

- обеспечение макроэкономических показателей не ниже пороговых уровней.

Анализ макроэкономических показателей России

Проанализируем макроэкономические показатели России (рис. 1–6) и сравним ее индексы интеграции с отдельными странами (табл. 2).

«Экономическая интеграция имеет два измерения – фактические потоки и ограничения по торговле и капиталу» [18] (Dalimov, 2011):

- индекс фактических потоков включает данные о торговле, прямых иностранных и портфельных инвестициях;

- индекс ограничений учитывает средние тарифные ставки, налоги на международную торговлю и индекс контроля за движением капитала.

Степень политической интеграции определяется:

- дипломатическими отношениями – количеством посольств в стране;

- «совокупным числом международных организаций, членом которых является страна» [11] (Osipov, Osadchaya, Antonovich, Dmitriev, Andreev et al., 2017);

- численностью миротворческих миссий ООН, в которых участвовала страна.

«Социальная интеграция имеет три измерения – личные контакты, информационные потоки и культурное сходство» [11] (Osipov, Osadchaya, Antonovich, Dmitriev, Andreev et al., 2017):

- индекс личных контактов содержит международный телекоммуникационный трафик, степень туризма, количество денежных переводов, международных писем и численность иностранного населения в стране;

- индекс информационных потоков отображает количество пользователей интернета, долю домохозяйств, имеющих телевизор, и объем торговли газетами;

- индекс культурного сходства включает: язык, торговлю книгами, религию, структуру семьи, уровень образования, материальный комфорт и др.

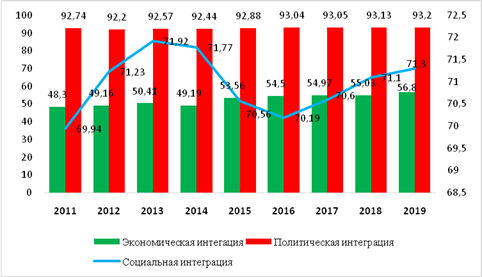

Рисунок 1. Индексы интеграции России, 0–100 п.

*правая шкала – значения индекса социальной интеграции,

*левая шкала – значения индексов экономической и политической интеграции.

Источник: составлено авторами по статистическим материалам [23–26].

Как видно из рисунка 1, по показателю «экономическая интеграция» индекс в 2014 году снизился на 0,7 п.п. по сравнению с 2013 годом, но в 2015 году поднялся на 4,37 пункта, достигнув в 2019 году 56,8%.

По показателю «индекс политической интеграции» снижение в 2014 году на 0,13 пункта против 2013 года прошло без негативных последствий, поднявшись в 2015 году на 0,44 пункта, продолжая сохранять положительную тенденцию.

По показателю индекса социальной интеграции снижение значения продолжалось более длительный период времени, начиная с 2014 года до 2016 года, когда был достигнут пик максимального снижения до уровня 70,19%, и до 2019 года сохраняя индекс в размере 71,3%, то есть меньше на 0,44 пункта уровня 2014 года, когда только было зафиксировано снижение.

Казалось бы, введение санкций в отношении России в 2014 году, должно были бы сильно отразиться на экономике России [15] (Sayiyan, Ason, 2021), однако анализ приведенных показателей свидетельствует о подготовленной подушке безопасности, которая снивелировала негативный результат массированной атаки и не позволила потерпеть неудачу в пике антироссийского кризиса.

В приведенной таблице 2 представлены индексы интеграции по отдельным промышленно развитым странам различных континентов.

Таблица 2

Индексы интеграции по отдельным странам, 0-100 п.

|

Индексы

интеграции |

Россия

| ||||

|

2011/2012

|

2013/2014

|

2015/2016

|

2017/2018

|

2019

| |

|

Экономическая

|

48,3/49,16

|

50,41/49,19

|

53,56/54,5

|

54,97/55,03

|

56,8

|

|

Политическая

|

92,74/92,2

|

92,57/92,44

|

92,88/93,04

|

93,05/93,13

|

93,2

|

|

Социальная

|

69,94/71,23

|

71,92/71,77

|

70,56/70,19

|

70,6/71,1

|

71,3

|

|

Австралия

| |||||

|

Экономическая

|

63,87/66,51

|

64,4/66,84

|

66,24/67,74

|

68,17/68,24

|

68,83

|

|

Политическая

|

89,53/90,08

|

89,71/89,42

|

89,81/89,88

|

90,21/90,33

|

90,68

|

|

Социальная

|

87,71/87,43

|

87,74/87,39

|

87,48/87,86

|

87,76/87,7

|

87,2

|

|

Великобритания

| |||||

|

Экономическая

|

80,92/80,34

|

80,41/79,94

|

80,06/80,68

|

81,47/81,66

|

82,23

|

|

Политическая

|

97,05/97,27

|

97,31/96,98

|

97,36/97,38

|

97,9/98,02

|

98,06

|

|

Социальная

|

89,58/89,98

|

89,94/90,11

|

90,23/90,35

|

90,55/90,8

|

91,0

|

|

Германия

| |||||

|

Экономическая

|

77,73/77,94

|

77,74/77,11

|

78,69/79,86

|

80,48/80,78

|

81,33

|

|

Политическая

|

96,96/97,0

|

97,04/96,77

|

97,03/97,56

|

97,96/98,0

|

98,5

|

|

Социальная

|

86,82/87,05

|

87,32/87,32

|

87,15/87,43

|

87,63/88,0

|

81,11

|

|

Индия

| |||||

|

Экономическая

|

44,38/44,72

|

43,63/43,23

|

40,73/40,14

|

41,71/41,85

|

42,0

|

|

Политическая

|

92,24/92,29

|

92,5/92,17

|

92,73/92,79

|

92,96/93,03

|

93,06

|

|

Социальная

|

49,22/49,73

|

50,49/51,13

|

51,23/51,76

|

52,08/52,13

|

52,5

|

|

Канада

| |||||

|

Экономическая

|

67,15/67,36

|

67,2/70,2

|

69,77/70,5

|

71,71/71,83

|

71,98

|

|

Политическая

|

92,25/92,01

|

92,06/92,11

|

92,47/92,36

|

92,41/92,65

|

92,86

|

|

Социальная

|

89,95/90,22

|

90,33/90,42

|

90,42/90,15

|

90,1/90,32

|

90,44

|

|

Китай

| |||||

|

Экономическая

|

48,28/47,26

|

47,92/48,28

|

46,05/46,65

|

47,87/47,97

|

48,0

|

|

Политическая

|

89,51/89,43

|

89,63/89,3

|

90,35/90,54

|

90,61/9076

|

90,78

|

|

Социальная

|

53,18/54,22

|

55,37/56,32

|

56,25/56,48

|

56,84/56,96

|

57,08

|

|

Норвегия

| |||||

|

Экономическая

|

74,36/75,36

|

75,21/73,78

|

78,31/77,59

|

77,53/77,86

|

78,38

|

|

Политическая

|

89,57/90,06

|

90,05/90,36

|

90,48/90,61

|

90,23/90,42

|

90,68

|

|

Социальная

|

91,52/91,76

|

91,43/91,23

|

91,1/91,36

|

91,28/91,33

|

91,4

|

|

США

| |||||

|

Экономическая

|

65,29/65,5

|

65,62/66,93

|

66,06/67,43

|

68,13/68,21

|

68,83

|

|

Политическая

|

93,08/93,46

|

93,38/93,36

|

93,53/93,56

|

93,62/93,75

|

93,96

|

|

Социальная

|

84,35/83,36

|

84,3/84,65

|

85,44/85,62

|

85,87/85,98

|

86,3

|

|

ЮАР

| |||||

|

Экономическая

|

56,39/56,99

|

57,24/56,96

|

56,34/55,76

|

55,3/55,6

|

56,0

|

|

Политическая

|

87,6/88,16

|

88,01/87,8

|

87,97/87,72

|

87,6/87,8

|

87,93

|

|

Социальная

|

64,49/64,85

|

66,45/67,17

|

67,22/67,33

|

67,37/67,4

|

67,66

|

|

Япония

| |||||

|

Экономическая

|

56,98/58,96

|

60,97/61,34

|

65,36/65,43

|

66,65/66,78

|

66,9

|

|

Политическая

|

87,77/88,22

|

87,86/88,14

|

89,39/89,22

|

88,73/88,83

|

89,0

|

|

Социальная

|

79,01/79,1

|

79,89/80,31

|

80,5/80,87

|

81,06/81,09

|

82,2

|

Из таблицы 2 видно, что наименьший индекс экономической интеграции стабильно наблюдается в Индии, Китае, ЮАР на протяжении последних пяти лет со значениями 40–42%, 46–48%, 55–56% соответственно. В среднем показатель индекса политической интеграции в зарубежных странах составляет: в Великобритании, Германии – 98,0%; Индии, США, Канаде – 93,0%; в Австралии, Норвегии, Китае – 90,0%. По индексу социальной интеграции наибольший показатель имеют Великобритания, Канада, Норвегия (90,4–91,0%), наименьший – Индия, Китай (52,0%, 57,0% соответственно). В сравнении с зарубежными странами Россия по этим показателям существенно не отличается, что свидетельствует об отсутствии серьезных проблем интеграции в мировое сообщество, несмотря на наметившиеся разногласия на современном этапе.

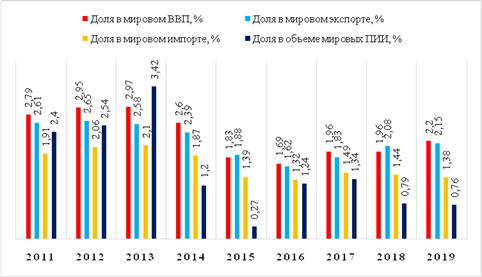

На рисунке 2 представлена динамика показателей «доля России в мировых объемах» за период с 2011 по 2019 год.

Рисунок 2. Доля России в мировых объемах (ВВП, ПИИ, экспорта, импорта), %

Источник: составлено авторами по статистическим материалам [27].

Анализ доли в мировом ВВП показал, что наибольшее положительное значение Россия имела в 2013 году, то есть до введения экономических санкций, что составляло 2,97%. В последующие годы доля России в мировом ВВП сокращалась и достигла минимального значения в 2016 году до 1,69%, постепенно возрастая до уровня доли в 2,2% в 2019 году, сравнявшись с показателями почти десятилетней давности – «2008 г. – 2,15%» [27].

По показателю доли в мировом экспорте Россия с 2013 года при значении в 2,58%, скатилась до 1,62% к 2016 году, потеряв почти 62,8%, и в 2019 году составила 2,15%, что аналогично уровню начала XXI века – «2006 г. – 2,3%» [27].

По показателю доли в мировом импорте Россия в 2013 году располагала 2,1%, в 2016 году – 1,32%, потеряв 62,9%.

Особенно снизилась доля России в объеме мировых ПИИ за период с 2013 года, когда значение этого показателя сократилось с 3,42% до 0,27% в 2015 году. То есть снижение произошло почти в восемь раз (7,89), что практически лишило страну возможности приблизиться к прежним показателям в ближайшей перспективе.

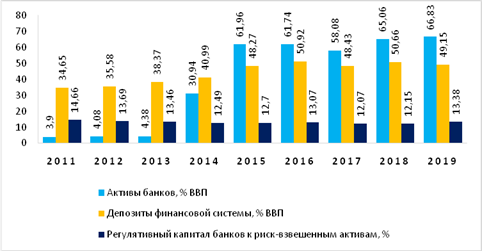

На рисунке 3 представлена динамика показателей банковской системы, характеризующая деятельность России в этой области за период с 2011 по 2019 год.

Рисунок 3. Показатели банковской системы России

Источник: составлено авторами по статистическим материалам [2].

Из рисунка 3 видно, что активы банков в % ВВП выросли только за один год – с 2013 года по 2014 год – почти в 10 раз, с 4,38% до 30,94%, и в следующий 2015 год этот показатель был удвоен в сравнении с предыдущим годом. Продолжающийся рост банковских активов до настоящего времени при значении в 66,83% в 2019 году и стабильных значениях депозитов финансовой системы за анализируемый период и практически не меняющемся с 2013 года показателе регулятивного капитала банков к риск-взвешенным активам, в среднем размере в 13%, предположительно свидетельствует о тщательно спрогнозированной акции.

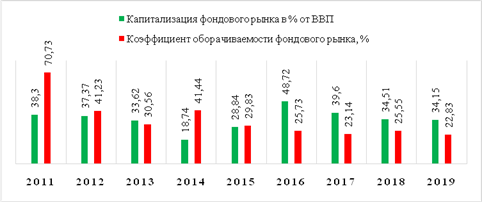

На рисунке 4 представлен график показателей фондового рынка России за период с 2011 по 2019 год.

Рисунок 4. Показатели фондового рынка России

Источник: составлено авторами по статистическим материалам [3].

Из представленного на рисунке 4 графика видно, что капитализация фондового рынка в % от ВВП начала понемногу снижаться с 2011 года со значения 38,3% до 33,62% в 2013 году, обрушившись в 2014 году почти в два раза. В 2019 году этот показатель в размере 34,15% едва достиг уровня 2013 года, но значительно отстает от значения 2011 года.

По показателю коэффициента оборачиваемости фондового рынка – начало его падения также произошло в 2013 году с 30,56% при небольшом всплеске в 2014 году на 10,88 пункта и продолжившемся снижении до значения 22,83% в 2019 году, показав пиковое значение за весь анализируемый период.

На рисунке 5 представлен график золотовалютных резервов России за период с 2011 по 2019 год.

Рисунок 5. Золотовалютные резервы России, млрд долл. США

Источник: составлено авторами по статистическим материалам [27].

Из представленного графика видно, что золотовалютные резервы России были сокращены в 2013 году на 5,23% по сравнению с 2012 годом и минимальное значение составили на 2015 год, когда этот показатель был снижен на 31,6% по сравнению с 2012 годом. За 2019 год золотовалютные резервы достигли максимального значения в 555,18 млрд долл. США за анализируемый период с 2011 года.

На рисунке 6 представлен график внешнего долга России в % от валового национального дохода за период с 2011 по 2019 год.

Рисунок 6. Внешний долг России, % от валового национального дохода

Источник: составлено авторами по статистическим материалам [27].

Из рисунка 6 видно, что внешний долг России в 2013 году составлял 30,21% от валового национального дохода (ВНД), который в 2014 году снизился на 2,61 пункта. Однако в 2016 году внешний долг увеличился по сравнению с 2014 годом почти в 1,8 раза, но по итогам 2019 года вернулся к значению 2013 года в размере 29,8% от ВНД.

Институциональные особенности процесса интеграции в МФЭО

Каждая международная финансово-экономическая организация создана и устроена по функциональным признакам и интересам сторон. Некоторые из них глобальны и, по сути, открыты для всех государств (Организация Объединенных Наций (ООН) и входящие в нее специализированные фонды); другие – региональные, с ограниченным членством (ЕАЭС, БРИКС). Отдельные МФЭО предоставляют каждому государству равный голос, в то время как в других организациях используется метод квот (например, Международный валютный фонд).

По мере того как МФЭО приобретают определенный статус в мировой экономической архитектуре, они становятся все более важными темами для изучения. Самая острая дискуссия среди исследователей носит теоретический характер: действительно ли МФЭО имеют значение? Однако в ходе этой дискуссии отсутствует восприятие того, как на самом деле функционируют эти организации (институты). Необходимо также понимать, как МФЭО связаны с проблемами национальных государств.

Для понимания сущности данных вопросов авторы использовали концепцию «институционального дизайна» [22] (Ostrom, 2005), которая заключается в том, что государства используют МФЭО для достижения своих собственных целей и, соответственно, создают их. Это может показаться очевидным, но на удивление спорным. Некоторая критика исходит от конструктивистов, которые утверждают, что «МФЭО играют важную роль в популяризации глобальных норм и стандартов» [17] (Crawford, Ostrom, 2013). Мы согласны лишь с тем, что нормативный дискурс – это важный аспект институциональной сферы и что глобальные нормы и стандарты обсуждаются на площадках МФЭО и распространяются ими. Но неправильно думать о МФЭО исключительно как о внешних силах или экзогенных акторах.

С точки зрения реализма, МФЭО – это не более чем объем власти государств, их создавших, которые редко позволяют им стать автономными субъектами. И поскольку эти государства уделяют значительное количество времени и усилий на их создание, именно поэтому они могут продвигать или препятствовать достижению стратегических целей отдельного государства в глобальной экономике, окружающей среде и экономической безопасности.

Более того, создаваемые ими организации нельзя реформировать за короткий период времени для того, чтобы они соответствовали меняющимся конфигурациям мировой экономики. По этой причине МФЭО не сразу приспосабливаются к растущей или убывающей власти определенного государства. В связи с чем все без исключения страны уделяют пристальное внимание институциональному дизайну международных организаций. Самым важным аспектом является то, что имеющиеся различия в дизайне неслучайны. Они являются результатом целенаправленного взаимодействия между государствами и другими международными субъектами для решения конкретных проблем.

Итак, как же государства могут интегрироваться и сотрудничать с разнообразными национальными интересами в МФЭО одновременно, было бы логично задаться вопросом, а какую роль могут играть эти институциональные структуры. Вполне возможно, с учетом того, что учреждения можно теоретизировать как механизмы, которые делают сотрудничество в процессе интеграции осуществимым, а иногда и эффективным. То есть возможность сотрудничества присутствует в большинстве современных международных отношений, однако некоторые факторы делают достижение и поддержание этого сотрудничества проблематичным (баланс сил, многообразие задействованных сторон и высокий уровень неопределенности).

«Баланс сил – главное препятствие для международного сотрудничества» [14] (Polikarpov, 2011). На практике государства имеют широкий выбор вариантов и множество совместных проектов с различными интересами и приоритетами. Если возникает конфликт интересов, то диапазон возможностей создает проблемы для переговоров. Возникают такие вопросы, как, например: какой совместный проект им выбрать или как должны делиться взаимной выгодой от такого сотрудничества?

Многообразие задействованных сторон также усложняет сотрудничество и создает проблемы рациональной интеграции. Проблемы в коллективных действиях зарождаются как на многосторонней, так и на двусторонней основе. В данной ситуации поднимаются вопросы о том, как разделить затраты и выгоды от сотрудничества, особенно когда одни участники влиятельнее других.

Высокий уровень неопределенности – частая преграда для сотрудничества и сдерживающий фактор процесса интеграции. Государства неохотно раскрывают важную информацию, которая может сделать их более уязвимыми. Снижение неопределенности среди участников процесса является одной из основных функций МФЭО.

В совокупности эти факторы способствуют тому, что взаимозависимость государств в процессе интеграции в МФЭО становится очень хрупкой, поскольку перспективы сотрудничества могут измениться в любой момент, что приведет к процессу дезинтеграции.

Критерии, определяющие перспективные направления сотрудничества России с МФЭО в целях обеспечения экономической безопасности

В мировой экономике страны неизбежно интегрируется в МФЭО, участвуя в их деятельности в целях разрешения глобальных проблем современности. Однако исполнение решений МФЭО, связанное с членством в них, приводит к обременению страны в части обеспечения экономической безопасности. «Наибольшие риски сосредоточены» [8] (Karavaeva, Kolomiets, Lev, Kolpakova, 2019) в части членства в тех организациях, где страна не может оказывать существенного влияния на принятие решений, но несет на себе все бремя исполнения обязательств. Исходя из этого, укрепление экономической безопасности России должно основываться на комплексной оценке участия в МФЭО по следующим критериям:

- степень актуальности сферы международных экономических отношений (МЭО), которая регулируется МФЭО;

- эффективность влияния МФЭО на избранную сферу МЭО;

- возможность влияния на принятия ключевых решений МФЭО;

- особенности членства, страны в МФЭО;

- издержки, связанные с участием в МФЭО;

- методы регулирования;

- степень обязанности исполнения решений и предписаний МФЭО в национальной экономике.

Внутренняя несогласованность интересов России заключается в том, что частные интересы экономических субъектов тесно связаны с долларом США, тогда как долгосрочные интересы государства требуют больших возможностей для обеспечения экономической безопасности. С этой целью позиция России в рамках МФЭО должна быть ориентирована на поддержку тех предложений и решений, которые могли бы диверсифицировать российскую экономику таким образом, чтобы страна, не ущемляя своих национальных интересов, могла вносить свой вклад в мировую экономику.

Таким образом, перспективные направления сотрудничества России с МФЭО будут зависеть от:

- способности поддерживать своевременный и компетентный диалог по рассматриваемым вопросам;

- готовность членов МФЭО разрабатывать инструменты и механизмы для реализации их целей и на их основе разумные реалистичные рекомендации;

- готовность членов МФЭО выполнять такие рекомендации и призывать к исполнению не только членов, но и других международных субъектов.

Заключение

«Недостаточная развитость институциональной системы управления российской экономикой представляет собой гораздо более серьезную угрозу экономической безопасности, чем внешние вызовы» [6] (Ivanov, 2019). Невозможно преодолеть эту отсталость в отрыве от интегрирующего внешнего мира. На современном этапе «Россия сталкивается с острой необходимостью выработать оптимальную стратегию» [12] (Pavlov, 2019), которая помогла бы ей получить выгоду от интеграционного процесса в интересах национального развития, сохраняя при этом пространство для широкого внешнеполитического маневра по обеспечению экономической безопасности. Участие в процессах интеграции в МФЭО и выработка адекватной внешней политики при поддержании независимости обеспечения экономической безопасности является основой глобального позиционирования России. Для достижения этой цели необходимо решение следующих взаимосвязанных задач:

- коренным образом изменить политику страны через создание привлекательных институтов экономической безопасности и интеграции;

- активно использовать и развивать незападные направления интеграционного экономического и политического сотрудничества. «В отношениях России с Китаем и Индией, которые являются ее ключевыми стратегическими партнерами, наблюдается дисбаланс между высоким уровнем политического доверия и относительно слабым экономическим взаимодействием» [13] (Petrenko, Varlamov, Leshchenko, 2020), то же самое происходит в отношениях с рядом других стран-партнеров. В такой обстановке требуется качественное укрепление экономических основ этих отношений «с использованием силы роста новых центров развития для преодоления отсталости государства» [7] (Karavaeva, Kazantsev, Kolomiets, Ivanov, Lev, Kolpakova, 2019). Во многих случаях партнерские отношения России с другими странами ограничиваются ее структурой экономики и узким диапазоном экспорта;

- быть последовательной в достижении компромиссов по ключевым решениям, принимаемым в МФЭО. Это касается переформатирования мировой финансовой системы, поддержание избирательного сотрудничества с целью вовлечения в другие аспекты подобного процесса;

- укреплять существующие институты глобального управления, учитывая, что ООН сохранит центральную роль. России необходимо создавать более широкий спектр интересов в решении глобальных проблем. В этом отношении огромный потенциал имеют такие направления, как кибербезопасность, глобальная энергетическая и продовольственная безопасность. В то же время Россия должна сохранять свое положение в тех областях, в которых она уже занимает высокие позиции;

- в процессе интеграции в МФЭО следует избегать: самоизоляции на фоне вовлечения России во многие международные проекты; хаотического отказа от сотрудничества, вызванного обострением внутренних национальных проблем.

References:

Arutyunyan V.A., Makarov I.N., Shirokova O.V., Drobot E.V. (2020). O bolshikh vyzovakh i bolshikh vozmozhnostyakh arkhitektury evropeyskoy bezopasnosti v kontekste otnosheniy Rossii i Evropeyskogo soyuza [About big challenges and big opportunities in the european security architecture in the context of relations between Russia and the European Union]. Journal of International Economic Affairs. 10 (1). 85-96. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.1.100706 .

Bukhvald E.M. (2019). Pravovye i institutsionalnye problemy integratsii trebovaniy ekonomicheskoy bezopasnosti v sistemu strategicheskogo planirovaniya [Legal and institutional problems of integration of economic security requirements into the strategic planning system]. Ekonomicheskaya bezopasnost. 2 (1). 55-63. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.2.1.100623 .

Bzhezinskiy Z. (2010). Vybor: Mirovoe gospodstvo ili globalnoe liderstvo [The choice: Global domination or global leadership] M.: Mezhdunarodnye otnosheniya. (in Russian).

Crawford E.S. Ostrom E. (2013). A Grammar of Institutions Cambridge University Press.

Dalimov R.T. (2011). Dynamics of international economic integration: non-linear analysis Lambert Academic Publishing.

Ivanov E.A. (2019). Sovremennye vyzovy i ugrozy ekonomicheskoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii [Modern challenges and threats to the economic security of the russian federation]. Ekonomicheskaya bezopasnost. 2 (1). 13-21. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.2.1.100617 .

Karavaeva I.V., Kazantsev S.V., Kolomiets A.G., Ivanov E.A., Lev M.Yu., Kolpakova I.A. (2019). Federalnyy byudzhet RF na 2019 g. i na planovyy period 2020-2021 gg. v svete aktualnyh zadach stimulirovaniya ekonomicheskogo rosta i sotsialnogo razvitiya [The federal budget of the Russian Federation for the year 2019 and for the planning period from 2020 through 2021 in the light of the urgent tasks of promoting economic growth and social development]. Bulletin of the Institute of Economics of RAS. (1). 9-26. (in Russian).

Karavaeva I.V., Kolomiets A.G., Lev M.Yu., Kolpakova I.A. (2019). Finansovye riski sotsialno-ekonomicheskoy bezopasnosti, formiruemye sistemoy gosudarstvennogo upravleniya v sovremennoy Rossii [Financial risks socio-economic security generated by the system of public administration in modern russia]. ETAP: economic theory, analysis, practice. (2). 45-65. (in Russian). doi: 10.24411/2071-6435-2019-10079 .

Leschenko Yu.G. (2020). Natsionalnye interesy v kontekste obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti gosudarstva v usloviyakh globalnoy integratsii: evolyutsionno-teoreticheskiy aspekt [National interests in the context of ensuring the state's economic security amid global integration: an evolutionary and theoretical aspect]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (4). 2375-2390. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.4.110815 .

Leschenko Yu.G., Bolonina S.E. (2019). Theoretical approaches to the improvement of mechanisms to ensure the external economic security of Russia in international financial and economic organizations Ekonomicheskie otnosheniya. 9 (1). 11-26. doi: 10.18334/eo.9.1.39923.

Leshchenko J.G. (2018). Economic sovereignty in the 21-st century: the issue of Russia's foreign economic security in the conditions of membership in international financial and economic organizations Russian Journal of Entrepreneurship. 19 (12). 3637-3650. doi: 10.18334/rp.19.12.39557.

Lev M.Y., Leshchenko Y.G. (2020). International Reserves of the Bank of Russia in the System of the States economic Security Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 12 (4). 876-888. doi: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201557 .

Lev M.Yu., Leschenko Yu.G. (2020). Tsifrovaya ekonomika: na puti k strategii budushchego v kontekste obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti [The digital economy: towards a strategy for the future in the context of economic security]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (1). 25-44. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.1.100646 .

Osipov G.V., Osadchaya G.I., Antonovich I.I., Dmitriev A.V., Andreev E.M. i dr. (2017). Proekt «Sotsialno-politicheskoe izmerenie realizatsii protsessov Evraziyskoy integratsii» [Project "Socio-political dimension of the implementation of the Eurasian integration processes"] M.: Institut sotsialno-politicheskikh issledovaniy RAN. (in Russian).

Ostrom E. (2005). Understanding Institutional Diversity Princeton, NJ: Princeton University Press.

Pavlov V.I. (2019). Problemy i protivorechiya realizatsii strategii ekonomicheskoy bezopasnosti rossiyskoy federatsii na period do 2030 goda [Problems and contradictions in the implementation of the Russian Federation’s economic security strategy for the period up to 2030]. Ekonomicheskaya bezopasnost. 2 (1). 39-45. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.2.1.100621 .

Petrenko E.S., Varlamov A.V., Leschenko Yu.G. (2020). Ekonomicheskaya bezopasnost i interesy Rossii v BRIKS [Economic security and Russia's interests in BRICS]. Journal of International Economic Affairs. 10 (4). 1295-1312. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.4.111398.

Polikarpov V.S. (2011). Bzhezinskiy Z.: Sdelat Rossiyu peshkoy [Brzezinski Z.: Make Russia a pawn] M.: Eksmo, Algoritm. (in Russian).

Sayiyan K.V., Ason T.A. (2021). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii v usloviyakh mezhdunarodnyh sanktsiy [Russia's economic security in the context of international sanctions]. Ekonomicheskaya bezopasnost. 4 (1). (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.4.1.111255.

Shishkov Yu.V. (1993). Integratsiya i dezintegratsiya: korrektirovka kontseptsii [Integration and disintegration: adjusting the concept]. World Economy and International Relations. (10). 50-68. (in Russian).

Understand the world. World Statistics licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported LicenseWorld Statistics. Retrieved December 30, 2020, from https://world-statistics.org

Страница обновлена: 12.06.2025 в 14:56:27

Russia

Russia