Modern challenges and problems of balanced spatial development of the Republic of Bashkortostan

Ataeva A.G.1

1 Институт социально-экономических исследований – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, Russia

Download PDF | Downloads: 40 | Citations: 3

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 10 (October 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44429283

Cited: 3 by 07.12.2023

Abstract:

The article identifies current trends in the spatial development of the Republic of Bashkortostan in terms of balanced socio-economic development of municipalities. The author analyzed 54 municipal districts and 8 urban districts of the Republic of Bashkortostan, divided into various groups: agglomeration development of the Republic of Bashkortostan (municipalities of four agglomerations of the region); depressed territories development and the subregional programmes efficiency (8 municipal districts of the North-East, and 7 municipal districts and 1 urban district of the Urals Republic of Bashkortostan, 18 municipal districts of the periphery of the region); urbanization of the Republic (16 non-rural and 38 rural municipal districts, 8 urban districts, and municipal districts around the capital). As a result, the problems and challenges of spatial development of the Republic of Bashkortostan are identified. The approach to analyzing the problems of balanced development of the region by grouping different types of municipalities is new. This approach is suitable for multi-municipal subjects of the Federation. The obtained results would be useful for the state authorities of the Republic of Bashkortostan in terms of identifying problems and determining priorities for the spatial development of the region.

Keywords: socio-economic development, local self-government, agglomeration, municipalities investment attractiveness, local budget

Funding:

Исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН №075-01211-20-01 на 2020 г.

JEL-classification: R12, R13, R58

Введение

К основным долгосрочным вызовам пространственного развития России относят демографическое «сжатие» и старение населения; устойчивость регионального неравенства, «поворот на Восток»; сверхконцентрацию экономики, доходов населения и бюджета в Москве; спад доходов населения в подавляющем большинстве регионов; непрозрачную политику помощи регионам, не стимулирующую развитие; сильные институциональные барьеры развития крупных городов (агломераций) [1] (Zubarevich, 2019). Все эти вызовы декомпозируются до внутрирегионального уровня, меняя свое содержание исходя из того, что базовым элементом региона является муниципальное образование, само функционирование которого носит не экономическое, а социальное предназначение. Объективные изменения системы расселения влияют на смещение контура опорного каркаса экономики региона, а текущая территориальная организация местного самоуправления перестает соответствовать требованиям сбалансированного развития территории.

Целью статьи является выявление современных тенденций пространственного развития Республики Башкортостан с точки зрения сбалансированного социально-экономического развития муниципальных образований.

Постановка задания. Республика Башкортостан является мультимуниципальным регионом (2-е место в России по общему количеству муниципальных образований в целом и количеству сельских поселений в частности), анализ будет проводиться по группам муниципальных образований исходя из следующих позиций:

1) исследование агломерационного развития Республики Башкортостан.

Виды, состав и структура агломераций Республики Башкортостан официально в нормативных актах не утверждены. Поэтому мы будем придерживаться состава агломераций согласно Схеме территориального планирования Республики Башкортостан, но привязав ее к сетке муниципального деления: Уфимская моноцентрическая городская агломерация, Южно-Башкортостанская полицентрическая городская индустриальная агломерация, Нефтекамская моноцентрическая малая городская агломерация, Нефтесервисная полицентрическая малая городская агломерация «Октябрьский – Туймазы»;

2) анализ развития муниципальных образований программных субрегионов Республики Башкортостан, объединяющих традиционно депрессивные территории: Северо-Восток Республики Башкортостан (8 муниципальных районов); Зауралье Республики Башкортостан (7 муниципальных районов и 1 городской округ). Состав регионов на 2020 г. определен согласно постановлениям Правительства Республики Башкортостан о продлении соответствующих программ развития субрегионов до 2020 г. [2, 3];

3) выявление проблем периферийных территорий. Особенностью Республики Башкортостан является то, что столица находится примерно в географическом центре региона, а вокруг республики по всем направлениям расположены крупные города – центры притяжения ресурсов. Это влияет на отток населения из периферийных муниципальных образований в соседние регионы. В качестве периферийных мы рассмотрели муниципальные образования, административные центры которых находятся на расстоянии более 200 км от столицы: 18 районов Республики Башкортостан.

4) анализ урбанизированности территорий региона. В данном случае будет проведен сравнительный анализ развития районов, имеющих на территории городские округа и городские поселения и сельских территорий: несельские районы – муниципальные районы, на территории которых есть городские поселения и городские округа: 16 районов; сельские районы – муниципальные районы, на территории которых нет городских поселений и городских округов: все остальные муниципальные районы региона; городские округа (8 ГО без ЗАТО); столица (Уфа); муниципальные районы вокруг столицы.

Анализ проводился за период 2006–2019 гг., до 2009 г. – по административным районам и городам, с 2009 г. – по муниципальным районам и городским округам соответственно (после реформы местного самоуправления территориально границы районов и муниципальных районов не изменились). В отдельных случаях рассматривались данные за 1987 и 1990 гг. В качестве исходной информации послужила статистическая информация из Базы данных «Показатели муниципальных образований» Федеральной службы государственной статистики.

Результаты

К особенностям территориального размещения населения в Республике Башкортостан можно отнести: соседство городов-миллионников других субъектов Федерации по всем направлениям границ региона, большое количество сельских муниципалитетов (2-е место в России по количеству сельских поселений), небольшое количество городских округов, наличие депрессивных территорий, в основном на периферии региона, а также стагнирующих моногородов [4–6] (Safiullin, 2015; Akhunov, 2016; Gataullin, 2016). Уточним, какие тенденции пространственного развития региона усилились за последнее время, исходя из выделения отдельных групп муниципалитетов.

1. Демографическое сжатие населения в агломерациях и «оголение» периферии региона

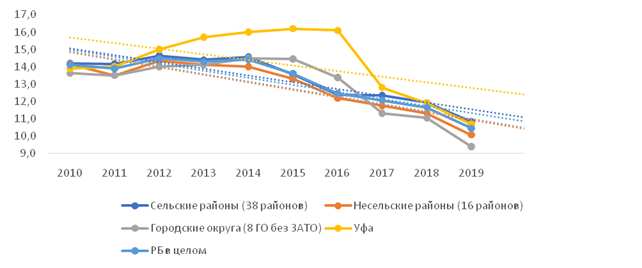

Интенсивность и направленность процессов пространственной мобильности населения являются не только важными индикаторами, но и факторами развития как отдельных территорий, так и Российской Федерации в целом [7] (Nizamutdinov, 2018). В Стратегии пространственного развития России на период до 2025 г. отмечается, что «на фоне роста демографической нагрузки на трудоспособное население и возрастающей миграционной подвижности отмечается стабилизация численности населения в большинстве субъектов Российской Федерации» [8]. Этот тезис неверен для Республики Башкортостан. Происходит устойчивое снижение численности населения с 2013 г., обусловленное не только значительным миграционным оттоком, но и естественной убылью населения с 2016 г. Средние коэффициенты рождаемости снижаются по всем видам муниципальных образований, вне зависимости от того, сельская или городская эта местность. Разница коэффициентов рождаемости в 2019 г. между группами муниципальных образований варьируется в пределах полутора промилле (рис. 1). В целом снижение рождаемости – устойчивый демографический тренд Республики Башкортостан, преодоление которого в текущих условиях можно преодолеть только системой кардинальных мер.

Рисунок 1. Средние коэффициенты рождаемости по группам муниципальных образований Республики Башкортостан, промилле

Источник: составлено автором на основе Базы данных муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики (2010–2019 гг.).

Современная динамика народонаселения во многом обусловлена трансформацией репродуктивной модели при одновременном росте продолжительности жизни [9] (Semenova, 2019). Однако в большей степени снижение численности населения Республики Башкортостан обусловлено миграционными оттоками населения. Кроме того, меняется и внутренняя структура миграционных перетоков между муниципальными образованиями региона. Если рассмотреть внутрирегиональные изменения численности населения, то наблюдаются явные тенденции переселения населения из сельской местности в городские агломерации.

Республика из традиционно сельского региона (2-е место в России по количеству сельских поселений) устойчиво становится «городской». Начиная с середины 1970-х гг. доля городского населения становится выше сельского, после 2000-х гг. по разным причинам эта доля сокращается. Но с 2010 г. наблюдается устойчивый постоянный рост городского населения, связанный с объективно формирующимися перетоками «сельские поселения – административные центры муниципальных районов – крупные города – столица региона» [10] (Gaynanov, 2017).

Более того, особенности географического расположения региона между крупнейшими городами (и агломерациями) России сказываются на том, что они являются центрами притяжения населения периферии республики. Таким образом, происходят оттоки населения из сельских территорий Республики Башкортостан как в региональные агломерации, так и агломерации других регионов. Как результат, на сегодня 2/3 населения Республики Башкортостан проживает в агломерациях (62,1%), в том числе 1/3 – в Уфимской агломерации. Если до 2006 г. наблюдался спад населения в Уфимской агломерации по причинам снижения рождаемости, то начиная с 2010 г. наблюдается устойчивый рост даже при низкой рождаемости – за 9 лет население выросло на 10,6%, в том числе непосредственно в самой столице – на 9,4%, а в муниципальных районах, окружающих ее, – на 15,0%.

При этом в депрессивных территориях Республики Башкортостан наблюдается устойчивый спад населения: в Зауралье – на 6,9% за 2010–2019 гг., Северо-восточных районах – 12,2%. Реализация программ субрегионов не обеспечила приток населения в данные муниципальные образования. А в целом наибольшие темпы снижения численности населения за 2010–2019 гг. характерны для групп периферийных муниципальных районов (18 районов (-11,0%)) и сельских территорий республики (38 районов (-9,6%)).

Стабильно растет численность населения городских округов, но не такими высокими темпами, как Уфимская агломерация. Столица и близлежащие к ней муниципальные районы являются центром притяжения населения. Также практически не меняется численность районов, имеющих на своей территории городские округа или городские поселения, – они являются сдерживающим фактором оттока населения (16 районов (-0,6%)).

Эти тенденции подтверждают и показатели миграционных потоков. За период 2010–2019 гг. в Уфимскую агломерацию приехали 83,3 тыс. человек, что суммарно равно численности Зилаирского, Ермекеевского, Федоровского, Бурзянского и Кигинского районов Республики Башкортостан вместе взятых. В том числе в районы, близлежащие к столице, приехали 43,7 тыс. чел., что составило 13,0% от общей численности населения этих районов на 2019 г.

В то же время из 7 муниципальных районов и 1 городского округа Северо-Востока Республики Башкортостан за 2010–2019 гг. выехали 18,3 тыс. чел., что составляет почти 10,5% от численности населения территории на 2019 г. (табл. 1). Аналогичная ситуация и в районах Зауралья и приграничных территорий республики.

Таблица 1

Миграционный прирост населения по группам муниципальных образований за 2010–2019 гг., чел.*

|

2010

|

2012

|

2016

|

2018

|

2019

|

Суммарный

прирост за 2010–2019 гг.

|

Прирост

по отношению к численности населения в 2019 г., %

| |

|

Агломерации

| |||||||

|

Уфимская

агломерация

|

6140

|

5565

|

4073

|

5650

|

8036

|

83263

|

5,65

|

|

Южно-Башкортостанская

агломерация

|

734

|

386

|

-916

|

-2125

|

-1510

|

-4999

|

-0,89

|

|

Нефтекамская

|

91

|

-567

|

-570

|

-293

|

773

|

-3586

|

-1,59

|

|

Октябрьский-Туймазинская

|

427

|

394

|

-102

|

177

|

-1082

|

1820

|

0,74

|

|

Депрессивные

территории

| |||||||

|

Зауралье

(8 районов)

|

-532

|

-3321

|

-2092

|

-1969

|

-3403

|

-25947

|

-8,09

|

|

Северо-Восток

(7 районов и 1 ГО)

|

-1494

|

-2211

|

-1180

|

-1802

|

-1475

|

-18251

|

-10,46

|

|

Периферийные

территории (18 районов)

|

-3038

|

-5672

|

-3731

|

-5370

|

-4405

|

-48169

|

-8,79

|

|

Урбанизированность

территорий

| |||||||

|

Сельские

районы (38 районов)

|

-5514

|

-9371

|

-2815

|

-8236

|

-8607

|

-72849

|

-7,24

|

|

Несельские

районы (16 районов)

|

-339

|

-782

|

-1359

|

-1775

|

-72

|

-5784

|

-0,54

|

|

Городские

округа (8 ГО без ЗАТО)

|

6703

|

1274

|

-3050

|

1193

|

3284

|

31453

|

1,60

|

|

Столица

(Уфа)

|

5077

|

1607

|

-811

|

2524

|

4574

|

39530

|

3,48

|

|

Районы

вокруг столицы (5 районов)

|

1063

|

3958

|

4884

|

3126

|

3462

|

43733

|

12,96

|

В целом формирование миграционных процессов обусловлено большим количеством факторов, носящих взаимовлияющий характер, и требует отдельного исследования.

2. Устойчивость межмуниципального неравенства в Республике Башкортостан, его усиление вследствие миграционных факторов

Взаимно определяя друг друга, демографические и социально-экономические процессы формируют единую и неразрывную общность [11] (Fattakhov, 2016). Несмотря на общую политику выравнивания территорий через бюджетные инструменты (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности местных бюджетов), разработку отдельных программ развития субрегионов (Зауралье и Северо-Восток), сохраняется значительный дисбаланс развития даже между относительно однородными группами муниципальных образований. Так, например, разница в среднедушевых доходах населения между 54 муниципальными районами Республики Башкортостан составляет более чем 2 раза в 2019 г., и относительно небольшими колебаниями такая разница сохраняется весь исследуемый период.

В топ-3 муниципальных образований республики по максимальному уровню заработной платы в 2019 г. входят крупнейшие промышленные центры региона: г. Уфа и г. Салават, а также Уфимский район, на территории которого располагается значительное число промышленных предприятий. В топ-10 входит 3 городских округа, включая столицу, и 7 муниципальных районов, на территории 6 из которых находятся крупные города. В 10 муниципальных образованиях – аутсайдерах по уровню заработной платы входят 9 муниципальных районов, на территории которых отсутствуют города, почти все они находятся на периферии республики. Ситуация обычная для любого региона, проблемным является факт усиления данных диспропорций, несмотря на политику выравнивания уровня социально-экономического развития муниципальных образований Республики Башкортостан через программы развития субрегионов

Разрыв между муниципальными образованиями Республики Башкортостан по среднедушевым инвестициям гораздо выше – 32,87 раза между муниципальными районами и 8,87 раз между городскими округами. И хотя на 2018 г. произошло некоторое снижение дифференциации, тем не менее даже между однородными группами муниципальных образований сохраняется значительный разрыв. При этом аналогично уровню доходов населения максимальный среднедушевой объем инвестиций приходится на крупнейшие промышленные центры региона: г. Уфа, г. Салават и Уфимский район, в 2018 г. в лидеры вошел и Хайбуллинский район, в котором осуществлялась реализация крупных инвестиционных проектов. В 10 муниципальных образованиях – аутсайдерах по объему среднедушевых инвестиций вошли муниципальные районы, административные центры которых находятся в отдалении от столицы (в среднем – 227 км от Уфы).

Разрыв по показателям промышленного производства, даже с учетом приведения их в сопоставимый вид на душу населения, является очень значительным: более чем в 100 раз – для городских округов, более чем в 700 раз – для муниципальных районов. Общий разрыв между муниципальными образованиями на 2018 г. составляет 2 744 раза (0,65 тыс. руб. – в Балтачевском муниципальном районе и 1 783,48 руб. – в городском округе город Салават).

Как итог, половина населения региона проживает на территориях, среднедушевой объем отгруженной продукции которых более чем в 2 раза превышает средний по Республике Башкортостан (площадь этих территорий – менее 15%). Тогда как 28% населения проживает на территориях со слабо развитой экономической деятельностью, в том числе 14% в депрессивных территориях, вклад в экономику республики которых не превышает 10%. Аналогично наблюдаются разрывы и по другим показателям социально-экономического развития, причем налицо общая тенденция увеличения разрывов за последние годы даже между однородными группами показателей.

3. Сверхконцентрация экономики Республики Башкортостан в агломерациях

Развитие системы расселения Республики Башкортостан происходит по отдельным точкам роста региона, которые притягивают человеческие ресурсы из периферийных территорий [12] (Gaynanov, 2017). С каждым годом экономическое пространство Республики Башкортостан концентрируется в четырех агломерациях региона, прежде всего в Уфимской агломерации. Например, ежегодно увеличивается доля хозяйствующих субъектов, находящихся в агломерациях. 80% всех предприятий региона располагаются в агломерациях, в том числе 63,4% – в Уфимской.

В таблице 2 представлен вклад агломераций в отдельные показатели Республики Башкортостан. Видно, что роль агломераций, в состав которых входит 18 муниципальных образований, огромна, в особенности это касается экономического развития Республики Башкортостан.

Таблица 2

Доля агломераций Республики Башкортостан в отдельных показателях социально-экономического развития региона, %*

|

|

Уфа

|

УА

|

ЮБА

|

НА

|

ОТА

|

Всего

|

|

Население

|

28,1

|

36,5

|

13,9

|

5,6

|

6,1

|

62,1

|

|

Объем

отгруженной продукции собственными силами

|

57,0

|

60,6

|

24,4

|

2,3

|

2,5

|

89,8

|

|

Инвестиции

в основной капитал

|

56,5

|

65,1

|

14,4

|

1,9

|

2,4

|

83,8

|

|

Количество

хозяйствующих субъектов

|

56,5

|

63,4

|

8,7

|

3,5

|

4,3

|

79,9

|

|

Ввод

жилья

|

28,5

|

45,9

|

11,2

|

5,2

|

5,8

|

68,1

|

|

Оборот

розничной торговли

|

54,4

|

58,9

|

12,3

|

4,3

|

5,0

|

80,5

|

|

Доходы

бюджета

|

27,9

|

36,1

|

10,9

|

5,4

|

5,3

|

57,6

|

|

Расходы

бюджета на экономику

|

48,7

|

56,1

|

7,5

|

5,8

|

3,5

|

72,8

|

|

Расходы

бюджета на социальную политику

|

12,6

|

21,5

|

10,4

|

5,2

|

5,7

|

42,9

|

|

Расходы

бюджета на благоустройство

|

40,1

|

45,7

|

11,5

|

3,6

|

8,0

|

68,8

|

Источник: составлено автором на основе на основе Базы данных муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики.

Так, практически все промышленное производство осуществляется в агломерациях, что логично и отражает структуру размещения производительных сил в регионе. Однако и 83,8% всех инвестиций сосредоточено в 18 муниципалитетах агломераций, тогда как на остальные 44 муниципальных образования региона приходится всего 16,2%. Основная производственная деятельность сосредоточена в Уфимской и Южно-Башкортостанской агломерациях, на которые суммарно приходится 85,0% всего объема отгруженной продукции. Несмотря на то, что в агломерациях сосредоточено 62,1% населения, оборот розничной торговли в муниципальных образованиях агломераций превышает 80%.

Перераспределительная бюджетная политика направлена на обеспечение равных финансовых возможностей муниципалитетов для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления. Это частично отражает, что концентрация бюджетных доходов в муниципальных образованиях агломераций не столь значительна: 57,6%. Однако если сравнить структуру доходов, то более 70% доходов, связанных с развитием экономики, сосредоточено в агломерациях, тогда как бюджеты остальных муниципальных образований носят социальный характер. Собственных финансовых средств для поддержки экономического развития у неагломерационных муниципальных образований нет.

Формирование и развитие агломераций – естественный экономический процесс, однако агломерирование территорий региона, в том числе и субурбанизация, несет в себе и негативные последствия в виде нагрузки на социальную инфраструктуру пригородных территорий и увеличения субъектов – получателей муниципальных услуг, что в конечном счете приводит к росту расходов местных бюджетов в муниципальных районах [13] (Kozlova, 2014). Негативным результатом агломерационных процессов также является отток трудовых ресурсов в периферийных муниципальных образованиях региона.

4. Диспропорции инвестиционной привлекательности как фактор усиления межмуниципальной дифференциации

В силу того, что бюджет муниципальных образований носит социальный характер и собственных средств у муниципалитетов недостаточно для реализации крупных инвестиционных проектов, создание условий для привлечения частных инвестиций является одним из важных факторов экономического развития муниципального образования. Многоконтурность управления муниципальным развитием определяет и специфику управления инвестиционной привлекательностью муниципального уровня [14] (Kazakova, 2017), а также многоаспектность исследования этой тематики [15–17] (Biglova, 2015; Valinurova, 2016; Domnina, 2015).

В 2010 г. на 5 муниципальных образований региона приходилось 74% инвестиций, в том числе 61% – на столицу и Уфимский район, где находится промышленное производство столицы. На 50 муниципальных районов Республики Башкортостан (из 62) приходилось всего 15% общего объема инвестиций.

К 2018 г. структура стала еще более неоднородной. Доля Уфы выросла с 55,0% до 57,0%, доля второго промышленного центра региона – Южно-Башкортостанской агломерации (г. Салават и г. Стерлитамак, Стерлитамакский район) выросла с 9,1% до 13,7%.

В целом доля топ-5 по объему инвестиций выросла с 74,0% до 79,0%. Тогда доля инвестиций в 50 худших муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан снизилась с 15% до 13%. На 44 муниципальных района, не входящих в состав агломераций, на территории которых проживает 38% населения республики, сосредоточено всего 16% инвестиций.

Инвестиции – основа экономического роста территорий, и такое усиление диспропорций распределения инвестиций и снижения инвестиционной привлекательности большинства муниципальных образований свидетельствует о дальнейшем усилении диспропорций их социально-экономического развития.

5. Неэффективность бюджетной политики с точки зрения саморазвития и выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований

Одной из задач реформы местного самоуправления 2003 года было обеспечение реальной финансовой самостоятельности местных бюджетов, прежде всего за счет закрепления за местным уровнем своих источников доходов (в т.ч. местных налогов) [18] (Gaynanov, 2016). Однако сегодня муниципалитеты не обеспечены собственными доходами для финансирования решения вопросов местного значения. Современная структура доходов местных бюджетов на уровне муниципальных районов и городских округов такова, что на долю налоговых и неналоговых доходов в среднем приходится 30–35% всех доходов муниципалитета. Значительную часть средств составляют безвозмездные поступления, в частности субвенции – средства, направляемые на исполнение государственных полномочий.

При относительно одинаковой структуре доходов местных бюджетов между однородными группами муниципальных образований республики есть небольшие отличия. Уфа обеспечивает половину своих расходных обязательств за счет налоговых и неналоговых доходов, районы Уфимской агломерации – на 34%. В Зауралье доля налоговых и неналоговых доходов составляет 30% (в основном за счет Учалинского района), на Северо-Востоке – 23%. В северо-восточных районах республики более 2/3 расходов финансируется за счет межбюджетных трансфертов. В такой ситуации нет никакого смысла стимулировать развитие налогооблагаемой базы, эффективнее управлять муниципальной собственностью, так как особой роли это в обеспечении расходных обязательств не играет.

Чем более депрессивна территория, тем большую долю в доходах местного бюджета занимают дотации – на выравнивание бюджетной обеспеченности, на обеспечение сбалансированности бюджета. Дотациями муниципальные образования распоряжаются по своему усмотрению, в отличие от субвенций и субсидий. Такая ситуация дестимулирует муниципалитеты к саморазвитию, так как в любом случае они получают средства на финансирование расходных обязательств.

Агломерационные эффекты действительно оказывают положительное влияние на финансовую самостоятельность муниципальных образований, входящих в нее, но нельзя говорить, что усиление агломерационных процессов обеспечивает ее резкое повышение [19] (Ataeva, 2014). Также нельзя однозначно говорить и о том, что стягивание экономического пространства влияет на резкий рост финансовой дифференциации всех муниципальных образований по уровню финансовой самостоятельности. Но тем не менее это один из факторов изменения налогооблагаемой базы, что косвенно влияет на финансовые возможности муниципалитетов.

Заключение

Таким образом, происходят объективные процессы изменения социально-экономического пространства региона, что влияет на усиление межмуниципальных диспропорций. Текущая система административного и муниципального деления уже не соответствует экономическим реалиям (оголение периферии и сверхконцентрация экономики в столице и агломерациях республики).

Решением является выстраивание региональными властями экономического каркаса территории, обеспечивающего баланс «центр-периферийных» отношений. Это позволяет как развивать «точки роста», так и не допускать усиления разрывов в социально-экономическом развитии муниципальных образований региона. Фактически это может быть выражено как в виде адаптации сетки муниципального деления (например, укрупнение поселений), так и экономическими надстройками над муниципалитетами, обеспечивающими комплексное развитие связанных групп муниципальных образований.

В целом необходима Стратегия пространственного развития Республики Башкортостан, которая бы учитывала неоднородность экономического развития муниципальных образований региона и определила направления развития текущих функциональных, каркасных, кластерных и административных моделей пространственного развития Республики Башкортостан.

References:

Akhunov R.R. (2016). Problemy formirovaniya sbalansirovannogo prostranstva Respubliki Bashkortostan [Problems of the Republic of Bashkortostan territory balancing]. Ekonomika i upravlenie: nauchno - prakticheskiy zhurnal. (6). 9-15. (in Russian).

Ataeva A.G. (2014). Analiz vliyaniya vnutriregionalnyh aglomeratsionnyh protsessov na finansovoe razvitie munitsipalnyh obrazovaniy [Analysis of influence intraregional agglomeration processes on the financial development of the municipalities]. Fundamental research. (8-2). 365-371. (in Russian).

Biglova A.A. (2015). Territorialnyy marketing kak faktor povysheniya investitsionnoy privlekatelnosti [Territorial marketing as a factor of increasing investment attractiveness]. Internet-zhurnal «Naukovedenie». (6). 13. (in Russian).

Domnina I.N. (2015). Strategiya investitsionnogo razvitiya munitsipalnyh obrazovaniy [The strategy on the investment development of municipalities]. Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. (5). 42–63. (in Russian).

Fattakhov R.V. (2016). Analiz i otsenka vzaimovliyaniya parametrov demograficheskogo i ekonomicheskogo razvitiya regionov i gorodov na primere privolzhskogo federalnogo okruga [Analyzing and assessing the interaction of parameters of demographic and economic development of regions and cities: the Volga federal district case]. Economic analysis: theory and practice. (2(449)). 77-90. (in Russian).

Gataullin R.F. (2016). Nekotorye aspekty diagnostiki struktury regionalnogo ekonomicheskogo prostranstva [Some aspects of diagnostics of structure of regional economic space]. Fundamental research. (4-2). 374-380. (in Russian).

Gaynanov D.A. (2016). Postreformennye tendentsii izmeneniya finansovoy samostoyatelnosti munitsipalnyh obrazovaniy Rossii [Post-reform trends in the financial independence of Russian municipalities]. Audit and financial analysis. (4). 201-207. (in Russian).

Gaynanov D.A. (2017). Transformatsiya rasseleniya na Urale i v Povolzhe posle reformy mestnogo samoupravleniya [Transformation of population resettlement in the urals and the volga region after the reform of local self-government]. Sociological Studies (Sotsiologicheskie Issledovaniia). (10(402)). 64-76. (in Russian).

Gaynanov D.A. (2017). Vnutriregionalnaya migratsiya kak faktor usileniya aglomeratsionnyh protsessov [Intraregional migration as a factor of strengthening of agglomeration processes]. Scientific review. Economic sciences. (5). 5-13. (in Russian).

Kazakova O.B. (2017). Sistema faktorov, opredelyayushchikh investitsionnuyu privlekatelnost territorii [The system of factors determing the investment attractiveness of the territory]. Intelligence. Innovation. Investments. (6). 14-19. (in Russian).

Kozlova O.A. (2014). Metodicheskiy instrumentariy otsenki vliyaniya prostranstvennoy lokalizatsii na migratsionnye protsessy v regione [Methodological tools to assess the impact of spatial localization on the migration process in the region]. Modern problems of science and education. (5). (in Russian).

Nizamutdinov M.M. (2018). Podkhod k vyyavleniyu faktorov formirovaniya migratsionnyh protsessov v regionakh Rossii [An approach to identify factors of migration processes formation in Russian regions]. Economic analysis: theory and practice. (5). 906-918. (in Russian).

Safiullin R.G. (2015). Osnovy territorialnoy ekonomicheskoy politiki Respubliki Bashkortostan v nachale XXI v [Fundamentals of the territorial economic policy of the Republic of Bashkortostan at the beginning of the 21st century] (in Russian).

Semenova O.V. (2019). Rozhdaemost v sovremennom rossiyskom obshchestve: rol ekonomicheskikh i kulturnyh faktorov v usloviyakh rastushchey urbanizatsii [Birth rate in the modern russian society: the role of economic and cultural factors in the conditions of increasing globalization]. Urbanistics. (2). 49 - 63. (in Russian). doi: 10.7256/2310-8673.2019.2.28966.

Valinurova L.S. (2016). Investitsionnaya privlekatelnost munitsipalnyh obrazovaniy Respubliki Bashkortostan [Investment attractiveness of the municipalities of the Republic of Bashkortostan]. Evraziyskiy yuridicheskiy zhurnal. (5(96)). 351–354. (in Russian).

Zubarevich N.V. (2019). Strategiya prostranstvennogo razvitiya: prioritety i instrumenty [Spatial development strategy: priorities and instruments]. Voprosy Ekonomiki. (1). 135-145. (in Russian).

Страница обновлена: 27.04.2025 в 08:22:07

Russia

Russia