Современное состояние сектора малого и среднего предпринимательства в России

Саломатина М.Н.1

1 Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, ,

Скачать PDF | Загрузок: 34

Статья в журнале

Российское предпринимательство *

Том 16, Номер 8 (Апрель 2015)

* Этот журнал не выпускается в Первом экономическом издательстве

Аннотация:

Автором раскрыта сущность понятия «предпринимательство», отражено влияние хозяйственной (экономической) культуры на процессы рыночной модернизации и успешного развития малого предпринимательства в одних регионах по сравнению с другими.

В статье описывается процесс становления малого предпринимательства в России, выделены основные этапы, а также представлены ключевые показатели, отражающие его состояние в настоящее время.

Проведен анализ имеющийся системы и мер поддержки малого и среднего предпринимательства. На основании исследования выделены ключевые факторы, негативно сказывающиеся на развитии сферы малого и среднего предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, модели экономической культуры, показатели малого и среднего предпринимательства, система поддержки, программа поддержки

Введение

Формированию и развитию предпринимательства способствуют происходящие в России с конца ХХ века рыночные преобразования. Способность субъектов малого предпринимательства быстро приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям делает их достаточно привлекательными для населения. Следует отметить, что говоря о «малом предпринимательстве», «среднем предпринимательстве» мы объединяем их в единое понятие «малый и бизнес». Основой малого бизнеса выступает предпринимательское сообщество, которое формирует средний класс, являющийся важным условием устойчивого экономического развития государства.

Предпринимательство: зарождение и сущность понятия

Развитие экономической науки наложило отпечаток на сущность «предпринимательства». Содержание, вкладываемые в данное понятие, менялось и упорядочивалось в процессе исследования различных ученых-экономистов.

Ирландский предприниматель и экономист Р. Кантильон (ок.1680-1734) первым использует тезис «предприниматель» (с французского «entrepreneur») в «Эссе об общих понятиях природы торговли». Согласно Р. Кантьльону, предприниматель – это субъект рыночных отношений с нефиксированными доходами, покупающий товар по известной (более дешевой) цене, а продающий по неизвестной и, следовательно, несущий риск [2].

Предполагается, что шотландский экономист А. Смит (1723-1790) является первым, кто серьезно заинтересовался предпринимательством. А. Смит в своей работе «Исследовании о природе и причинах богатства народов» рассматривает предпринимателя как собственника капитала и организатора экономического процесса, который рискует ради получения финансовой выгоды.

Ж.Б. Сэй в «Трактате по политической экономии» (1803 г.) определил функцию предпринимателя как совокупность средств производства (капитала, земли и труда). Учения Ж.Б. Сэйя получили развитие в трудах экономистов, изучавших вопросы, связные с предпринимателями и предпринимательством. Например, А. Маршалл, характеризуя предпринимательскую деятельность, включил в данное понятие четвертый фактор производства - организацию.

Австрийский экономист, профессор Гарвардского университета. Й. Шумпетер (1883-1950) предложил иной метод к выявлению экономической сущности понятия предпринимательства. Он представил предпринимателя как новатора, создающего новые блага, новые технологии производства и т.д.

Предпринимательство как сектор экономики имеет сложившиеся нормы развития. Немало важную роль при этом играют национальные и религиозные традиции, сложившиеся в той или иной стране. По мнению немецкого социолога, историка и экономиста М. Вебера (1864-1920), существуют несколько видов экономических (хозяйственных) культур, которые взаимосвязаны с основными религиями данных территорий.

В своей книге «Малый бизнес» Г.Н. Франковская, основываясь на теории М.Вебера, показывает, что на процессы рыночной модернизации влияют хозяйственные (экономические) культуры, сложившиеся на данной территории [5]. Основываясь на проводимых ранее исследованиях в данной области, можно выделить три ведущих модели экономической культуры:

- англо-саксонская либеральная модель (Австралия, США, Великобритания, Новая Зеландия), характеризуется минимизацией государственного регулирования, основа хозяйственной жизни - правовое регулирование;

- западноевропейская социал-демократическая модель (Франция, Германия, др. страны Западной Европы, Скандинавские страны) предполагает государство, активно участвующее в хозяйственной жизни и уделяющее особое внимание социальной политике;

- дальневосточная модель (Китай, Южная Корея, Япония, Тайвань) - в данной модели государство управляет хозяйственной жизнью страны и занимается преимущественно стратегией экономического роста.

Основывающийся на человеческом индивидуализме и поддержке «сильного» государства, малый бизнес в этих регионах наиболее развит. Голландским социопсихологом и антропологом Гертом Хофстедом, занимавшимся изучением взаимодействия между культурами, была составлена таблица ценностных показателей по трем классификационным признакам: дистанция власти (это фактическая доступность руководства для подчиненных), избегание неопределенности (степень, с которой люди предпочитают действовать самостоятельно, заботясь о себе и своих близких) и индивидуализм (характеризует степень, с которой граждане данной страны или сотрудники организации предпочитают действовать самостоятельно, а не как члены той или иной группы). Н.В. Латова и Ю.В. Латов, проанализировав таблицу Г. Хофстеда, пришли к выводу, что все государства показателям «индивидуализм» (INV) и «дистанция по отношению к власти» (PDI) можно разделить на цивилизации Востока (высокие индексы PDI и низкие индексы IDV) и Запада (наоборот, низкие индексы PDI и высокие индексы IDV) [4].

Все вышесказанное помогает понять, отчего в одних государствах малое предпринимательство развивается успешно и играет немаловажную роль в развитие экономики, а в других приживается слабо. В странах Запада, основанных на индивидуализме личности, изначально заложены условия для развития собственного дела (бизнеса), основывающегося на личностных способностях человека, его способности к риску и ответственности. В странах Востока, где важны родовые связи большей части населения, «сильное» государство помогает людям, решившимся заняться собственным делом.

Развитие процессов функционирования малого и среднего предпринимательства в России

За более чем тысячелетнюю историю России институт предпринимательства начал зарождаться только в IX веке. Древнейшим видом предпринимательства является торговый обмен. В XI-XIII вв. происходит распространение как оптовой, так и розничной торговли продукцией ремесла, сельского хозяйства, промыслов. Однако древнерусское ремесло отличалось от западноевропейского, так как не имело цеховой организации. На Руси были распространены купеческие объединения [3].

Начиная с XVII в. появляются ранние мануфактуры, происходит укрупнение производства, перерастание торгового капитала в производственный.

В конце XIX - начале XX вв. происходит зарождение «трудовых хозяйств», основанных на мелких крестьянских и ремесленных хозяйства. В.И. Ленин видел в мелкой и кустарной промышленности возможность быстрого увеличения количества производимых продуктов, необходимых в деревне.

Однако в СССР предпринимательство определялось как уголовно наказуемое деяние. Возрождения частного предпринимательства была предпринята в эпоху перестройки. Законом СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19.11.1986 года была легализована предпринимательская деятельность.

В конце 1991 г. Б.Н. Ельциным был подписан Указ о свободе торговли, благодаря которому произошло резкое увеличение (в 2,1 раза) числа малых предприятий и численности занятых за весь постсоветский период.

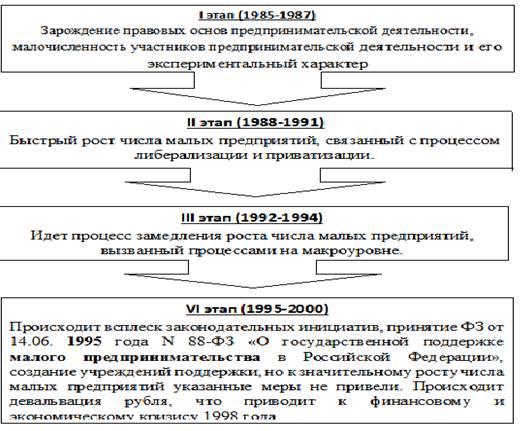

Однако рост инфляции, удорожание денежных ресурсов привели к тому, что, начиная с 1994 года и до начала 2000 годов, происходит снижение численности субъектов малого предпринимательства [3]. Основные стадии развития предпринимательства в конце ХХ века представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Стадии развития предпринимательства в России в конце ХХ века.

(источник - составлено автором)

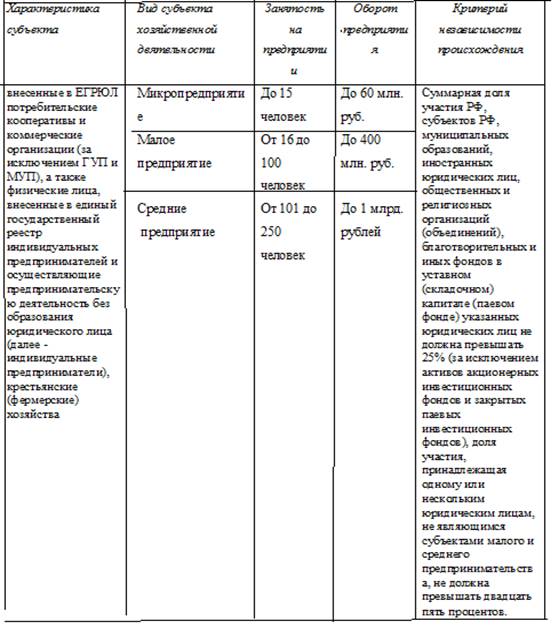

После кризиса 1998 года происходит смена отношения государственной власти к сектору малого предпринимательства, вступает в силу новый закон о малом предпринимательстве от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Действующим ФЗ РФ от 24 июля 2007 года №209-ФЗ были определены новые критерии отнесения как субъекты к предприятиям малого среднего предпринимательства, представленные на рис. 2.

Рисунок 2. Критерии отнесения предприятия к малому или среднему.

(источник - составлено автором)

В соответствии с указанными критериями (рис. 2), по состоянию на 1 января 2014 года, по данным Росстата, основанном на выборочном наблюдении за сектором малого и среднего предпринимательства, в Российской Федерации зарегистрировано 5,6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых занято 25% от общей численности занятых в экономике. На малый и средний бизнес приходится около 25% от общего объема оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по стране.

Рисунок 3. Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011–2013 годах.

(источник - Росстат)

Около 62,8% от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства являются индивидуальными предпринимателями, 32,7% относятся к категории микропредприятий – юридических лиц, 4,2% к малым предприятиям – юридическим лицам и 0,3% к средним предприятиям – юридическим лицам.

По сравнению с 2012 годом количество субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 7,5% (см. рисунок 4). Основное сокращение отмечено среди индивидуальных предпринимателей (на 12,7% относительно 2012 года) и малых предприятий – юридических лиц (на 3,5%). Количество микро- и средних предприятий – юридических лиц в 2013 году, напротив, выросло на 3,9% и 15,4% соответственно.

Рисунок 4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011–2013 годах, тыс. единиц.

(источник - Росстат)

Распределение количества субъектов и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности на протяжении 2011-2013 годов остается практически неизменным (рис. 5). Из заметных тенденций можно отметить рост доли строительного сектора (на 0,7 п.п.), сектора транспорта и связи (на 0,4 п.п.) и небольшой рост доли промышленного сектора (на 0,3 п.п.). Сократилась доля торгового сектора (на 0,5 п.п.), сектора операций с недвижимым имуществом, аренды и услуг (на 0,5 п.п.) и сельскохозяйственного сектора (на 0,3 п.п.).

Рисунок 5. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011-2013 годах по видам экономической деятельности, процентов.

(источник - Росстат)

Сравнение уровня развития малого и среднего предпринимательства в России с другими странами показывает заметное отставание по ряду показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, доля сектора малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте России составляет около 21%, тогда как в развитых странах данный показатель составляет более 50%. Аналогичная ситуация наблюдается с долей занятого населения, приходящейся на сектор малого и среднего предпринимательства, в России малый и средний бизнес обеспечивает лишь 25% постоянных рабочих мест, тогда как в развитых странах он колеблется от 35% до 80%.

Вместе с тем плотность малого и среднего бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей) в России (39 ед.) сопоставима с указанными странами, при этом средний объем добавленной стоимости, производимой одним субъектом малого и среднего предпринимательства, заметно уступает уровню развитых стран (рис. 6).

Рисунок 6. Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП различных стран.

(Источник: Росстат)

Иными словами, несмотря на сопоставимый уровень количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на численность населения, занятость в России в большей степени обеспечивается крупными предприятиями с численностью работников от 250 человек, тогда как небольшие предприятия с численностью работников менее 50 человек обеспечивают меньшую долю рабочих мест, чем в остальных странах.

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что в России сектор малого и среднего предпринимательства представлен в основном индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями (до 15 занятых). Общее количество субъектов малого и среднего бизнеса в 2013 году составило 5,6 млн, из которых 62,8% являются индивидуальными предпринимателями, 32,7% относятся к категории микропредприятий, 4,2% – к малым предприятиям и только 0,3% – к средним предприятиям. Следует подчеркнуть, что малый бизнес в России – это скорее мелкий бизнес.

При этом распределение количества субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности заметно отличается для разных категорий субъектов. Субъекты среднего предпринимательства в основном представлены в секторе промышленного производства (27%) и в меньшей степени в торговле (26%) и сельском хозяйстве (17%). Основная часть малых предприятий осуществляет деятельность в торговле (39%) и в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (20%), доля же промышленного сектора меньше, чем строительного (10% и 11% соответственно). Отраслевое распределение микропредприятий – юридических лиц в целом соответствует таковому у малых предприятий. Индивидуальные предприниматели также осуществляют деятельность преимущественно в торговле (54%) и в меньшей степени в сфере транспорта и связи (12%) и сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (11%).

Система поддержки и управления развитием малого и среднего предпринимательства

Учитывая характерные особенности малого предпринимательства, ему необходимо постоянное внимание и поддержка со стороны органов государственной власти и общественных структур.

В целях развития малого и среднего предпринимательства в России сформирована многоканальная система финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основным элементом которой является программа поддержки, реализуемая Минэкономразвития России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации с 2005 года.

Начиная с 2009 года расходы федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства значительно увеличились, что обусловлено реализацией антикризисного пакета мер и общим увеличением количества субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации программы (рисунок 7).

Рисунок 7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию федеральной финансовой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2005–2014 годах.

(источник - Росстат, Министерство экономического развития РФ России)

Основной целью федеральной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства является увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике Российской Федерации.

Начиная с 2010 года приоритеты программы заметно изменились: основными мероприятиями поддержки стали содействие развитию малого инновационного предпринимательства, лизинговая поддержка, поддержка экспортно-ориентированных компаний. При этом сохранены наиболее востребованные направления, такие как грантовая поддержка, развитие микрофинансирования, предоставление гарантий, создание специализированной инфраструктуры имущественной поддержки.

Распределение средств федерального бюджета на реализацию программы в последние годы показывает следующую ситуацию:

- на реализацию «прямых» мер финансовой поддержки в виде предоставления субсидий субъектам МСП на различные цели направляется около 55% от общего объема выделяемых средств;

- на реализацию «непрямых» мер поддержки в виде создания специализированной инфраструктуры поддержки, в том числе финансовой, направляется около 45% от общего объема выделяемых средств.

На сегодняшний день государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства носит разнообразный характер и в целом охватывает все виды ограничений развития малого и среднего предпринимательства.

За период с 2011 года на федеральном уровне был реализован ряд мер государственной экономической политики, прямо или косвенно оказавших влияние на развитие сектора МСП.

К основным направлениям данных мер следует отнести:

1) финансовую и налоговую политику (совершенствование специальных налоговых режимов; изменение системы страховых платежей для отдельных категорий налогоплательщиков; изменение системы ведения кассовых операций для индивидуальных предпринимателей.

2) реализацию Национальной предпринимательской инициативы;

3) земельно-имущественную политику;

4) развитие системы государственных закупок;

5) внедрение системы оценки регулирующего воздействия;

6) формирование института уполномоченного по защите прав предпринимателей.

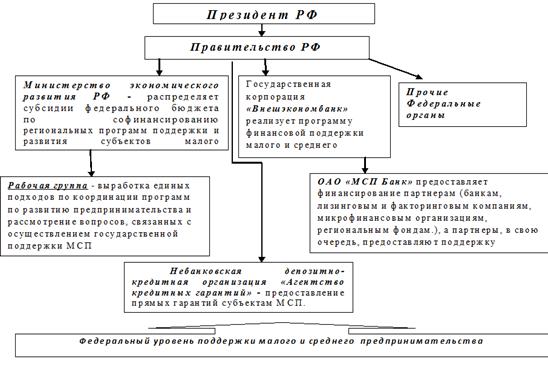

Государственная поддержка сектора малого предпринимательства реализуется федеральными органами исполнительной власти и институтами развития: К ним относятся Министерство экономического развития Российской Федерации, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (через дочерние структуры ОАО «МСП Банк» и ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»); Министерство образования и науки, Министерство труда и социальной защиты, Министерство сельского хозяйства, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; а также другие профильные министерства, ведомства.

Таблица 1

Распределение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в 2011-2013 годах (источник - Министерство экономического развития РФ)

Рисунок 7. Система поддержки малого и среднего предпринимательства на федеральном уровне в РФ

(источник - составлено автором)

В рамках реализации мероприятий «непрямой» финансовой поддержки субъектам Российской Федерации предоставляются средства на создание специализированной инфраструктуры поддержки, в том числе:

а) Региональные гарантийные фонды, предоставляющие поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства (кредитные договоры, договоры финансовой аренды (лизинга), договоры банковской гарантии) в размере, не превышающем 70% от общего объема обязательств субъектов МСП.

б) Микрофинансовые организации. Основная задача микрофинансовых организаций – предоставление субъектам МСП займов в размере до 1 млн. руб. на срок не более 1 года (с 2014 года максимальный срок предоставления займов увеличен до 3 лет) по ставке, не превышающей 10% годовых.

в) Бизнес-инкубаторы. Функция бизнес-инкубаторов – предоставление начинающим субъектам малого предпринимательства (не более 3 лет с даты государственной регистрации) офисных или производственных помещений на льготных условиях (не более 60% в первый год размещения), а также комплекса информационных, консультационных, маркетинговых и иных видов услуг, необходимых для успешного развития предприятия и его выхода на рынок.

г) Технопарки.

е) Центры координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (центры поддержки экспорта) и Евро Инфо Консультационные (Корреспондентские) Центры (ЕИКЦ). Указанные организации осуществляют информационно-аналитическое, консультационное и организационное сопровождение экспортной деятельности субъектов МСП.

ж) Инфраструктура поддержки в области инноваций и промышленного производства.

Несмотря на широкий охват применяемых инструментов поддержки, анализ применяемых инструментов показывает некоторые пробелы в данной системе. На основании целого ряд исследований условий развития предпринимательства в России (Индекс ОПОРЫ России, «Мониторинг состояния деловой среды» РСПП, Опросы субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимые АНО «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства», и др.) можно выделить несколько ключевых факторов негативно сказывающихся на развитии сектора:

1) Нестабильность законодательства в сфере налогового и финансового регулирования сектора малого и среднего предпринимательства.

2) Проблемы доступа к источникам финансирования деятельности

3) Сохранение высокого уровня административных барьеров

4) Проблемы в нахождении рынков сбыта продукции

Также в качестве значимых факторов, ограничивающих развитие сектора малого и среднего предпринимательства, следует выделить следующие:

- проблемы доступности земли и недвижимости;

- низкая престижность занятия предпринимательской деятельностью;

- проблемы кадрового обеспечения (доступа к трудовым ресурсам требуемой квалификации);

- сложности бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- ограничения трудового законодательства и др.

Заключение

Подводя итог всему вышесказанному о тенденциях развития малого и среднего предпринимательства в России, можно сделать вывод, что Россия имеет богатую историю становления предпринимательства. Однако помимо собственного опыта развития ей необходимо применять модели развития других государств для разработки программ поддержки малого предпринимательства.

Страница обновлена: 22.11.2025 в 22:34:06

Download PDF | Downloads: 34

The present condition of the small and medium business sector in Russia

Salomatina M.N.Journal paper

Russian Journal of Entrepreneurship *

Volume 16, Number 8 (April, 2015)

Abstract:

The author reveals the essence of the concept of "entrepreneurship", the impact of the economic (market) culture on the processes of modernization and the successful development of small businesses in certain regions as compared to other regions.

The article describes the process of small business formation in Russia, highlighting its main stages; it also presents the key indicators that reflect its current status.

The analysis of the existing system and measures for supporting small and medium businesses has been carried out. Based on the research, the key factors adversely affecting the development of small and medium entrepreneurship have been pointed out.

Keywords: small business, entrepreneurship, models of economic culture, indicators of small and medium-sized businesses, support system, support programs