The role of universities in the development of social entrepreneurship

Beloglazova V.A.1![]() , Smitskikh K.V.1

, Smitskikh K.V.1![]()

1 Владивостокский государственный университет

Download PDF | Downloads: 20

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 3 (July-september 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=73654395

Abstract:

In the context of modern socio-economic development, the importance of social entrepreneurship as a mechanism for solving social problems is increasing. In this regard, there is a need to train young professionals who are able to solve social problems and implement innovative solutions in the field of social entrepreneurship. This article is dedicated to the study of the role of universities as partners in the system of social entrepreneurship, thanks to the support in the development of a new generation of social businessmen through various educational programs, such as service-learning. The article analyzes the instruments of the impact of universities on the social sphere aimed at the development of social entrepreneurial initiatives that contribute to strengthening the links between education, business and society. The results of the study show that programs such as service-learning have a significant impact on the training of businessmen focused on solving social challenges.

Keywords: social entrepreneurship, university, partnership, social mission, service-learning

JEL-classification: L26, M11, M21

Введение

В настоящее время, социальное предпринимательство является одним из основных инструментов для решения общественных задач, так как оно объединяет предпринимательские подходы с целью создания положительного социального эффекта. Авторы А.Н. Аверин, А.В. Понеделков, Д.А. Айрапетян, К.В. Степанов [1] в своей работе отмечают, что в отличие от традиционного бизнеса, социальные предприятия фокусируются на решении конкретных социальных проблем, что позволяет не только улучшать качество жизни уязвимых групп населения, но и создавать положительное социальное воздействие на общество. В этом контексте университеты занимают уникальное место, выступая в роли катализаторов развития и распространения социального предпринимательства. На протяжении многих лет изучается роль университетов в развитии социального предпринимательства, среди отечественных исследователей можно выделить И.Б. Назарову [2], И.В. Рожнёву [3], О.А. Гешко [4], А.В. Баркова, Я.С. Гришину [5], которые полагают, что университеты выполняют функции не только образовательных учреждений, но и центров инноваций, исследований и партнерств, способствуя формированию системы, которая поддерживает и укрепляет социальное предпринимательство.

Анализ роли университетов в системе развития социального предпринимательства актуален как для России, так и для международной практики, поскольку он позволяет выявить эффективные модели взаимодействия между академической средой, бизнесом и обществом. Среди международных современных исследователей можно выделить работы Э. Сфакианаки [6], Х.М. Камрул Хасан [7], А.Назнин, И. Эльгаммал, З. Рашид Хан, М. Харун Шукат, А. Эльсаед Шехата, К.М. Селем [8] и др. Однако, до сих пор недостаточно изучены инструменты, с помощью которых университеты могут эффективно способствовать развитию системы социального предпринимательства, что и послужило проблемой настоящего исследования. В связи с чем, исследование данного вопроса важно для понимания того, как образовательные учреждения могут содействовать решению социальных проблем, формируя новое поколение предпринимателей, ориентированных на общественное благо. Актуальность темы обусловлена возрастающей потребностью в формировании нового поколения предпринимателей, ориентированных на создание социальных изменений и улучшение качества жизни. Авторы подчеркивают, что университеты, через учебные программы и практическое обучение, играют ключевую роль в формировании у студентов навыков социального лидерства и ответственности. Основной целью данной работы является анализ теоретических подходов к роли университетов в поддержке и развитии социального предпринимательства и описание основных инструментов университетов в развитии социального предпринимательства, включая их образовательную, исследовательскую и инкубационную деятельность, а также определение роли в формировании культуры социального предпринимательства. Авторами статьи подтверждается важность активного участия университетов в развитии социального предпринимательства, а научная гипотеза состоит в том, что университеты играют ключевую роль в становлении и развитии социального предпринимательства, выступая не только как образовательные учреждения, но и как катализаторы социальных инноваций.

Научная новизна исследования заключается в предложении авторских инструментов воздействия университетов на социальную сферу, а также в описании универсальных критериев и отличительных особенностей социального предпринимательства. Выявление уникальных факторов, влияющих на роль университетов, таких как центры развития предпринимательских компетенций, инноваций и стартапов, а также новый педагогический подход «обучение служением» позволили авторам подробно описать вовлеченность университетов в системе развития социального предпринимательства.

Материалы и методы исследования

Информационной основой исследования стали научные труды отечественных и зарубежных авторов, в которых освещаются вопросы системы социального предпринимательства, а также роль государства и университетов в её развитии. Для решения научной проблемы и подтверждения гипотезы, авторами статьи использовались группировка и синтез научной литературы, для изучения существующих теоретических подходов к роли университетов в развитии социального предпринимательства. Для комплексного рассмотрения взаимодействия университетов с другими участниками системы социального предпринимательства, включая государственные структуры, бизнес и общественные организации использовался метод системного анализа.

Основная часть

Социальное предпринимательство — это особая форма предпринимательской деятельности, ориентированная на социальное воздействие. Социальные предприниматели создают предприятия, которые стремятся решить такие вопросы, как: экономическое неравенство и бедность, доступ к качественному образованию и медицинским услугам, загрязнение окружающей среды, интеграция уязвимых групп населения в общество, безработица, социальная инклюзия и др.

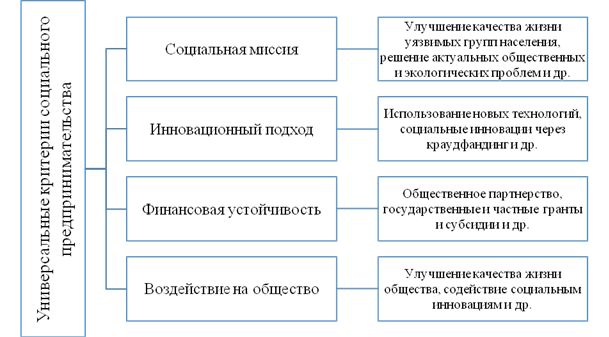

Критерии, по которым определяется социальное предпринимаетельство различаются в зависимости от страны на которой осуществляется деятельность, но есть несколько общих характеристик, приведенных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Универсальные критерии социального предпринимательства

(составлено авторами)

Первым универсальным критерием социального предпринимательства является исполнение социальной миссии, которая заключается в решении социальных, экономических и экологических проблем через внедрение предпринимательских решений, направленных на создание позитивного социального воздействия [9]. Эта миссия универсальна и применима в разных странах, хотя конкретные социальные проблемы и приоритеты могут варьироваться в зависимости от локальных условий. Основными элементами социальной миссии являются: улучшение жизни уязвимых групп населения, решение актуальных общественных проблем, создание инновационных решений для достижения устойчивого развития и др.

Вторым критерием является применение инновационного подхода в социальной деятельности, включающий в себя использование новых идей, методов и технологий для решения социальных проблем [10]. Этот подход направлен на создание социальных изменений и улучшение качества жизни через внедрение инновационных решений, которые могут изменить традиционные модели и подходы.

Третьим критерием является обеспечение финансовой устойчивости социальной деятельности, которое включает в себя обеспечение стабильного источника доходов, эффективное управление ресурсами и способность адаптироваться к финансовым и экономическим изменениям. Финансовая устойчивость критически важна для того, чтобы социальные организации могли продолжать оказывать помощь и достигать социального воздействия [11].

Четвертым критерием является воздействие социального предпринимательства на общество, которое проявляется в создании положительных изменений в социально-экономической и экологической сферах. Это воздействие включает улучшение качества жизни, содействие социальным инновациям, решение социальных проблем и поддержание устойчивого развития [12].

Несмотря на то, что социальное предпринимательство имеет общие черты, в каждой стране оно проявляется уникальным образом, что обусловлено социально-экономическими и культурными условиями. Основные различия в его воздействии можно наблюдать в следующих направлениях.

1. Адресное решение социальных проблем. Социальное предпринимательство на международном уровне часто направлено на решение глобальных проблем, таких как бедность, доступ к образованию и здравоохранению и др. [13] В российской практике социальные предприятия обычно фокусируются на решении конкретных проблем местных сообществ, таких как поддержка инвалидов, помощь малообеспеченным семьям, экология и занятость. Например, проекты, направленные на интеграцию людей с ограниченными возможностями в рабочий процесс, решают специфические проблемы инклюзии в обществе.

2. Социальная интеграция и инклюзия. Социальное предпринимательство на международном уровне играет важную роль в интеграции уязвимых групп населения [14]. Например, предприятия, работающие в области образования, могут предоставлять доступ к качественному обучению детям из бедных семей, тем самым уменьшая разрыв в уровне образования между разными социальными слоями. В России социальные предприятия часто сосредотачиваются на интеграции людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и других уязвимых групп. Такие предприятия создают рабочие места и предоставляют услуги, которые помогают этим группам активно участвовать в жизни общества.

3. Роль государства и общественного сектора. В международной практике социальное предпринимательство часто развивается в условиях высокой конкуренции и минимального государственного вмешательства. Социальные предприятия стремятся к максимальной автономии и финансовой независимости. В России государство играет более активную роль в поддержке социального предпринимательства, что обусловлено особенностями экономической и социальной политики страны [15]. Государственные программы поддержки, субсидии и гранты играют важную роль в становлении и развитии социального предпринимательства. Однако это также накладывает определенные ограничения на гибкость и инновационность российских социальных предприятий.

Кроме поддержки со стороын государства и бизнеса, одну из важных ролей в развитии социального предпринимательства выполняют университеты. Они не только предоставляют образовательные и научные ресурсы, но и активно участвуют в разработке и внедрении социальных программ, сотрудничая с некоммерческими организациями и частным сектором. Университеты способствуют развитию социальных проектов через исследования, образовательные курсы и практическую работу, а также через поддержку стартапов и инкубаторов, направленных на решение актуальных общественных проблем. Они являются ключевыми центрами образования, исследований, инноваций и распространения знаний, что делает их значимыми участниками в формировании и поддержке экосистемы социального предпринимательства. Рассмотрим более подробно инструменты воздействия университетов на социальную сферу.

1. Образование и подготовка кадров. Во многих странах мира университеты активно включают социальное предпринимательство в свои учебные программы. Например, Гарвардский и Оксфордский университеты предлагают специализированные курсы и программы по социальному предпринимательству [16]. Эти программы направлены на формирование у студентов понимания социальных проблем и предоставление им инструментов для их решения через предпринимательские инициативы. Университеты также проводят мастер-классы, семинары и хакатоны, где студенты могут разрабатывать и реализовывать свои идеи.

В образовательных программах Россиийских учебных заведений также становится распространенным социальное направление. Некоторые университеты, такие как Московская школа управления «Сколково» и Высшая школа экономики, предлагают курсы и программы, направленные на подготовку специалистов в области социального предпринимательства [17]. Эти программы ориентированы на обучение студентов основам ведения бизнеса с социальной миссией, а также на развитие управленческих и лидерских навыков.

2. Исследования и разработки. Университеты играют ключевую роль в проведении исследований, направленных на изучение и развитие социального предпринимательства. Исследовательские центры при университетах, такие как Центр социального предпринимательства при Стэнфорде (Stanford Social Innovation Review), публикуют аналитические отчеты, статьи и кейс-стади, которые помогают понять лучшие практики и новые тенденции в этой сфере [18]. Университеты также активно сотрудничают с НПО (неправительственные организации) и правительственными организациями, проводя исследования, которые способствуют разработке новых моделей и стратегий социального предпринимательства.

В России исследовательская деятельность в области социального предпринимательства также набирает обороты. Университеты проводят исследования, направленные на анализ эффективности социальных предприятий, изучение правовой базы и экономических условий для развития этой сферы. Например, Высшая школа экономики и Санкт-Петербургский государственный университет активно занимаются изучением социального предпринимательства в России, публикуя исследования и рекомендации для развития этой сферы.

3. Создание и поддержка стартапов. Университеты за рубежом часто играют роль инкубаторов и акселераторов для социальных стартапов. Например, программы, такие как «SE Lab» (Social Entrepreneurship Lab) [19] в Стэнфорде или «Skoll Centre for Social Entrepreneurship» [20] в Оксфорде, предоставляют студентам и выпускникам ресурсы для разработки и реализации социальных бизнес-идей. Эти ресурсы включают менторскую поддержку, финансирование, доступ к сети контактов и консультации от опытных предпринимателей.

В российских университетах также начинают появляться программы поддержки стартапов в области социального предпринимательства. Университеты создают бизнес-инкубаторы и акселерационные программы, которые предоставляют возможность студентам реализовывать свои социальные проекты. Примером может служить инкубатор социального предпринимательства при РАНХиГС [21], где студенты могут получить доступ к ресурсам и поддержке для реализации своих проектов. Такие инициативы помогают молодым предпринимателям пройти путь от идеи до устойчивого бизнеса.

4. Сотрудничество и партнерство. Университеты активно сотрудничают с бизнесом, правительством и общественными организациями для развития социального предпринимательства. Например, в США и Европе университеты часто работают в партнерстве с фондами, корпорациями и государственными учреждениями для поддержки социальных инноваций и распространения успешных моделей. Эти партнерства способствуют обмену знаниями, ресурсами и лучшими практиками.

В России также наблюдается рост сотрудничества между университетами, государством и бизнесом в области социального предпринимательства. Университеты работают с местными органами власти и частными компаниями для создания совместных программ, грантов и конкурсов, направленных на поддержку социальных предпринимателей. Такие инициативы способствуют распространению культуры социального предпринимательства и укрепляют связи между различными секторами.

5. Формирование культуры социального предпринимательства. Университеты играют важную роль в формировании культуры социального предпринимательства, вдохновляя студентов на участие в социальных инициативах и предпринимательстве. Университеты проводят фестивали, форумы и конкурсы, которые популяризируют социальное предпринимательство и показывают успешные примеры из разных стран. Эти мероприятия помогают студентам понять значимость социальных проблем и вдохновляют их на создание собственных социальных проектов.

С 01.09.2024 года во всех университетах страны была внедрена образовательная программа «Обучение служением», согласно поручению Президента России от 29 января 2023 г. № Пр-173ГС п.8. «О включении в образовательные программы высшего образования курса (модуля) «Обучение служением» [22]. Обучение служением является разновидностью проектного метода, основанного в начале XX в. педагогами Дж. Дьюи, У. Килпатриком и др. [23] Согласно одной из трактовок обучение служением определяется как синергия общественно значимой деятельности и формального академического образования с обязательным выделением специального времени для проведения занятий, на которых происходит процесс рефлексии и осуществляется анализ деятельности студентов, а также связи этой работы с изучаемыми дисциплинами.

Согласно официальным данным «обучение служением — педагогический подход, реализуемый в различных формах, направленный на достижение образовательных результатов путем решения обучающимися социально значимых задач в рамках основной образовательной программы» [24]. В России некоторые университеты, вошедшие в пилотный проект в сентябре 2023 года, уже работают над формированием культуры социального предпринимательства, организуя социальные проекты в формате «Обучения служением» [25]. Эти инициативы помогают привлекать внимание к социальным проблемам и мотивируют студентов на участие в их решении через предпринимательство, что в свою очередь способстует позитивным изменениям в обществе.

По нашему мнению, «Обучение служением» это связующее звено, объединяющее государство, представителей образовательного сообщества, третий сектор по поводу конкретных инструментов, с помощью которых студенты могут участвовать в важных для общества активностях и решении социальных задач.

Заключение

Таким образом, университеты становятся важными катализаторами социальных изменений, способствуя созданию инновационных решений и повышению общественной осведомленности. Университеты играют ключевую роль в развитии социального предпринимательства как в России, так и на международной арене. Они обеспечивают образование и подготовку кадров, проводят исследования, поддерживают стартапы, развивают сотрудничество и формируют культуру социального предпринимательства. Благодаря своей многофункциональной роли университеты становятся важным элементом экосистемы социального предпринимательства, способствуя его развитию и распространению, генерируя синергетический эффект. Одним из инструментов масштабирования такого опыта, выступает образовательная программа «Обучение служением», которая по сути является новой траекторией российского образования, обеспечивающая другой уровень общественного партнерства и развития социальных навыков студентов. Опыт работы над реальными социальными проблемами и задачами позволяет студентам сразу окунуться в будущую профессию, развить навыки толерантности и сопричастности, и обрести партнеров, с которыми, возможно, будет связана их дальнейшая жизнь.

References:

Artamonova A.S. (2022). Sotsialnoe predprinimatelstvo kak innovatsionnyy faktor razvitiya territorii [Social entrepreneurship as an innovative factor in territory's development]. Problems of Territory’s Development. 26 (5). 73-87. (in Russian). doi: 10.15838/ptd.2022.5.121.6.

Averin A.N., Ponedelkov A.V., Ayrapetyan D.A., Stepanov K.V. (2024). Sotsialnoe predprinimatelstvo v rossiyskoy federatsii [Social entrepreneurship in the Russian Federation]. Humanities, socio-economic and social sciences. (5). 139-144. (in Russian). doi: 10.24412/2220-2404-2024-5-37.

Barkov A.V., Grishina Ya.S. (2017). «Universitet 3. 0»: pravovaya model uchastiya vuza v innovatsionnom predprinimatelstve [0 university: legislative framework for innovative entrepreneurship]. Bulletin of Baltic Federal University. Kant. Series: Humanities and social Sciences. (3). 5-15. (in Russian).

Dobrynina M.V., Andreeva A.A. (2022). Sotsialno-ekonomicheskaya priroda sotsialnogo predprinimatelstva i razvitie molodezhi [Socio-economic nature of social entrepreneurship and youth development]. Ekonomicheskie i sotsialno-gumanitarnye issledovaniya. (4(36)). 21-28. (in Russian). doi: 10.24151/2409-1073-2022-4-21-28.

Fedotov S.N., Shevchenko S.A., Kuzmina E.V. (2024). Inklyuzivnoe predprinimatelstvo: sushchnost, ponyatiya, kharakternye priznaki i vozmozhnosti dlya povysheniya konkurentosposobnosti organizatsii [Inclusive entrepreneurship: essence of the concept, characteristic features and opportunities for increasing the competitiveness of an organization]. Economics and business: theory and practice. (5-2(111)). 176-180. (in Russian). doi: 10.24412/2411-0450-2024-5-2-176-180.

Geshko O.A. (2015). Vuz kak organizatsiya sotsialnogo predprinimatelstva: vozmozhnosti integratsii v innovatsionnuyu ekonomiku regiona [Higher educational institution as an organization of social entrepreneurship: the opportunities of integration into the economy of the region]. Modern management technologies. (11(59)). 2-6. (in Russian).

Kamrul Hassan H.M. (2020). Intention towards social entrepreneurship of university students in an emerging economy: the influence of entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurship education On the Horizon. 28 (3). 133-151. doi: 10.1108/OTH-04-2020-0012.

Minaeva E.V., Sergeeva N.V. (2018). Opredelenie missii i poisk idei sotsialno orientirovannogo predprinimatelskogo proekta [Mission definition and idea search for socially oriented entrepreneurship projects]. Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. Uchenye zapiski. (3). 104-110. (in Russian). doi: 10.22394/2079-1690-2018-1-3-104-110.

Nazarova I.B. (2020). Razvitie sotsialnogo predprinimatelstva: rol universiteta, obuchenie i vovlechenie molodezhi [Development of social entrepreneurship: the role of the university, education and youth involvement] Modernization of Russia: priorities, problems, solutions. 675-678. (in Russian).

Nazneen A., Elgammal I., Khan Z.R., Shoukat M.H., Shehata A.E., Selem K.M. (2023). Towards achieving university sustainability! Linking social responsibility with knowledge sharing in Saudi universities Journal of Cleaner Production. 428 139288. doi: 10.1016/j.jclepro.2023.139288.

Nedyalkova A. (2016). Sotsialnoe predprinimatelstvo v sovremennoy Rossii: kak sochetat sozdanie sotsialnoy polzy i obespechenie finansovoy ustoychivosti? [Ocial entrepreneurship in Russia: how is it possible to combine the creation of social value and ensuring of financial stability]. Vestnik obschestvennogo mneniya. Dannye. Analiz. Diskussii. (3-4(123)). 109-129. (in Russian). doi: 10.24411/2070-5107-2016-00019.

Omarova K.A., Dzhakhmaeva M.A., Gadzhieva M.Kh. (2020). Sotsialnoe predprinimatelstvo kak innovatsionnyy instrument resheniya sotsialnyh problem [Social entrepreneurship as an innovative approach a tool for solving social problems]. Regional problems of transforming the economy. (9(119)). 148-157. (in Russian). doi: 10.26726/1812-7096-2020-09-148-157.

Rozhnyova I.V. (2024). Formirovaniya kompetentnosti v oblasti sotsialnogo predprinimatelstva studentov pedagogicheskogo universiteta [Organizational and pedagogical conditions for the formation of competence in the field of social entrepreneurship of pedagogical university students]. Gumanitarnye issledovaniya. (18). 77-86. (in Russian). doi: 10.24412/2712-827X-2024-18-77-86.

Sfakianaki E. (2024). Conditionality and the negotiation of core elements in university social representations Acta Psychologica. 248 104437. doi: 10.1016/j.actpsy.2024.104437.

Volkova M.S. (2016). Sotsialnoe predprinimatelstvo kak institut kollaboratsii v modeli setevogo vzaimodeystviya subektov khozyaystvennoy deyatelnosti [Social entrepreneurship as institute of collaboration in model of network interaction of economic activity subjects]. Socio-economic phenomena and processes. 11 (7). 5-12. (in Russian).

Zemtsov D.I., Metelev A.P., Yashina A.V., Kirienko L.S., Gruzdev I.A., Dmitrieva A.S., Startsev S.V. (2023). Obuchenie sluzheniem: klyuchevye rezultaty issledovaniya zarubezhnogo opyta [Service-learning: key results of the study of foreign experience] M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki. (in Russian).

Страница обновлена: 25.05.2025 в 16:09:29