Economic security of the state: from strategic planning to strategic management

Download PDF | Downloads: 52

Journal paper

Economic security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 7, Number 7 (July 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=68592685

Abstract:

The article considers one of the problems preventing the transition from the current state of economic security to the desired one, which consists in the inconsistency and incoherence of strategic planning documents. As a result, a distortion of federal goal setting, when most of the individual strategic planning documents act in isolation and do not form an interconnected system of complementary state policy measures, is observed.

The adoption of public administration decisions often occurs in isolation from the results of monitoring the implementation of documents, which violates compliance with the cycle of strategic management and leads to the need for targeted solutions to problems instead of a comprehensive impact on them. In the current conditions, it is extremely necessary to determine the role and contours of the strategic planning system in the process of strategic management of the country's economic security.

It is shown that the implementation of a full cycle of strategic management of national economic security should be built by consistently taking into account goals, objectives and activities from higher-level documents to lower-level documents in the architecture of documents. Then there is control over the implementation of target indicators with the adoption of response measures to the identified threats.

Such a sequence of actions will ensure the continuity of public policy measures from federal goal setting to sectoral and regional.

Keywords: economic security, risks and threats, strategic planning, goal setting, architecture of strategic planning documents

JEL-classification: G18, G28, G38

Введение. Актуальность исследования обусловлена принятием в 2021 году Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [3] (далее – Стратегия национальной безопасности), являющейся базовым документом стратегического планирования и содержащей тезис о том, что «национальная безопасность обеспечивается путем достижения целей и решения задач, предусмотренных в рамках стратегических национальных приоритетов». Там же, в Разделе IV сформулированы 9 стратегических национальных приоритетов, одним из которых является «Экономическая безопасность», где содержатся цели и задачи по их достижению. По причине межотраслевого характера поставленных задач, на их реализацию направлено множество документов стратегического планирования. Проведенный аудит таких документов показал наличие рассогласованности и противоречивости в их положениях, что является одной из проблем, препятствующей переходу текущего состояния экономической безопасности к желаемому. Результатом этого является искажение федерального целеполагания, когда большинство отдельных документов стратегического планирования действуют изолированно и не образуют собой взаимосвязанную систему дополняющих друг друга мер госполитики. Также известны случаи непоследовательности и двойственности между целями и задачами внутри одного документа стратегического планирования. Кроме того, принятие государственных управленческих решений зачастую происходит в отрыве от результатов мониторинга реализации документов, что нарушает соблюдение цикла стратегического управления и приводит к необходимости точечного решения проблем вместо комплексного воздействия на них.

С учетом отмеченного, целью исследования является определение роли и контуров системы стратегического планирования в процессе стратегического управления экономической безопасностью страны. Уместным будет напомнить, что совершенствование системы стратегического планирования является одной из задач обеспечения экономической безопасности, указанных в п. 67 пп. 23 Стратегии национальной безопасности [3] и в п. 16 пп. 1 Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [4] (далее – Стратегии экономической безопасности).

К числу приоритетных задач, решаемых в рамках настоящей работы, относятся: проведение сопоставительного анализа документов стратегического планирования в сфере обеспечения экономической безопасности; выявление содержательных и количественных противоречий между положениями документов и их показателями; разработка рекомендаций по декомпозиции целей, задач, мероприятий и показателей в документах стратегического планирования, в том числе при помощи цифровых инструментов.

В качестве научной новизны предлагается исследовать экономическую безопасность с учетом ее места и роли в системе государственного стратегического планирования, а также в контексте масштабной цифровой трансформации государственного управления.

Объектом исследования являются документы стратегического планирования, как нормативное основание реализации принятых государственных решений в сфере обеспечения национальной экономической безопасности.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения органами государственной власти предложенных подходов для разработки методических рекомендаций по обеспечению согласованности и сбалансированности мер госполитики в целях управления национальной экономической безопасностью.

Основная часть. С целью обеспечения согласованности и преемственности мер госполитики между документами стратегического планирования, включая сферу национальной экономической безопасности, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1] (далее – 172-ФЗ) закреплен порядок разработки документов стратегического планирования, а Основами государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации [5] (далее – Основы стратегического планирования) сформулирована архитектура документов, как иерархическая система последовательно связанных документов стратегического планирования, обеспечивающая преемственность целей, сбалансированная по задачам и их ресурсному обеспечению.

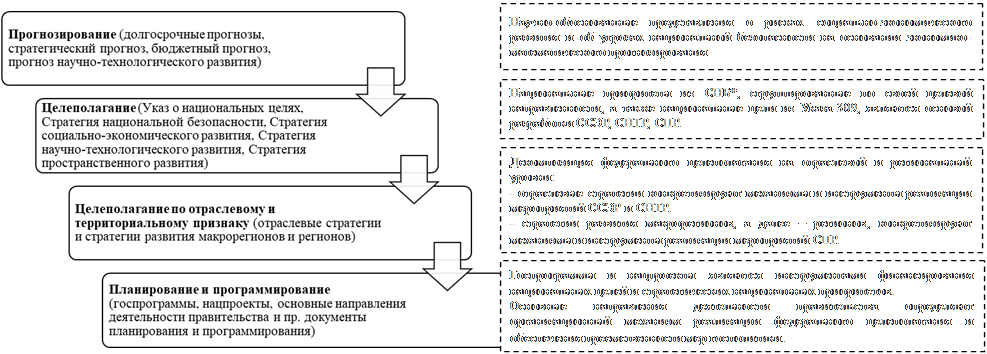

Попытка законодателя упорядочить действующие сегодня примерно 60 000 документов стратегического планирования (по данным Государственной автоматизированной системы «Управление» [15]) должна была обеспечить четкую взаимоувязку между положениями документов, когда цели, задачи и показатели из верхнеуровневых документов последовательно уточняются и детализируются в нижнеуровневых документах (рис. 1).

Однако на практике система документов стратегического планирования представляет из себя массив несвязанных между собой документов, которые не синхронизированы по срокам (имеют различные горизонты планирования), не сбалансированы по целям, задачам и показателям (имеют смысловые, содержательные и количественные противоречия).

Например, согласно п. 12 пп. 6 Стратегии экономической безопасности развитие «зеленых» технологий является одной из угроз экономической безопасности страны, поскольку это трансформирует структуру потребления энергии, а, следовательно, приведет к уменьшению доходов бюджета от функционирования энергетической отрасли. Вместе с тем поставленные задачи Стратегии экономической безопасности, Стратегии национальной безопасности, а также ряд задач и мероприятий Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. [7] сформулированы таким образом, что их реализация возможна за счет стимулирования развития «зеленых» технологий.

*Примечание: условные обозначения к рис. 1:

СНБ – Стратегия национальной безопасности;

ССЭР – Стратегия социально экономического развития;

СНТР – Стратегия научно-технологического развития;

СПР – Стратегия пространственного развития;

Указ – 309 – Указ Президента РФ от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"

Рисунок 1. Концептуальная схема разработки и реализации документов стратегического планирования*

Источник: [12].

В связи с этим становится очевидным, что для устранения указанных противоречий и согласования между собой положений документов стратегического планирования в части декарбонизации экономики и развития низкоуглеродной энергетики «зеленые» технологии следует рассматривать не как угрозу, а в качестве резерва экономического роста в условиях необходимости структурной модернизации экономики и ее переориентации с сырьевых на технологические «рельсы» [10-11], что в полной мере соответствует национальной цели о достижении технологического лидерства, сформулированной Президентом РФ в Указе-309 [2].

Необходимость увязки и согласования между собой документов стратегического планирования не раз была рассмотрена в работах авторитетных российских ученых, которые подчеркивают важность обеспечения концептуальной непротиворечивости документов федерального [18-19], а также регионального и отраслевого уровней [22-24]. Известны и глубоко проработаны методологические вопросы стратегического управления экономической безопасностью как составной части системы стратегического планирования [27; 29], на основании чего определены ключевые задачи совершенствования системы документов стратегического планирования [28].

Однако, имеющийся существенный массив научных разработок в сфере обеспечения экономической безопасности за счет содержательной сопряженности положений документов стратегического планирования не реализуется на практике. Новые нормативные акты не интегрируются в систему действующих документов согласно принципам единства и целостности, преемственности и непрерывности, сбалансированности системы стратегического планирования, следовательно, реализуются изолированно без поэтапной увязки федеральных целей по всей вертикали документов для обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития. В результате возникают новые разночтения не только между мероприятиями документов, но и фиксируются несоответствия в их целевых индикаторах. Последнее обуславливает острую потребность в проработке методики гармонизации документов в части обеспечения полного соответствия между значениями одноименных индикаторов, являющихся исходной базой мониторинга экономической безопасности.

Оценка и анализ уровня национальной экономической безопасности производится путем сопоставления фактического значения индикатора в пределах его пороговых величин, так называемого «коридора» допустимых значений [16]. Наблюдение за динамикой индикатора в заданном «коридоре» дает возможность обнаруживать на ранней стадии и не допускать возникновение рисков недостижения поставленных в соответствующем документе целей [12; 20; 25]. Одним из условий реализации системы эффективного мониторинга является необходимость встраивания выделенных индикаторов в систему документов стратегического планирования путем последовательной декомпозиции показателей из документов верхнего уровня к нижестоящим согласно их месту в архитектуре документов, закрепленной в Основах государственной политики в сфере стратегического планирования [5].

Однако на практике обнаруживается несогласованность между целевыми значениями индикаторов в равнозначных документах (отраслевых стратегиях), что увеличивает риск разбалансировки всей системы стратегического планирования по причине отсутствия единых целевых ориентиров.

Так, например, для оценки выполнения одной из задач по развитию рыночной, энергетической, инженерной, инновационной и социальной инфраструктур в целях ускорения роста российской экономики из Стратегии национальной безопасности в части реализации стратегического национального приоритета «Экономическая безопасность» (п. 67, пп. 19) [3] может быть использован показатель «Доля организаций обрабатывающей промышленности, осуществляющих технологические инновации, %», значения которого представлены в таблице 1.

Таблица 1. Анализ противоречий в значении показателя «Доля организаций обрабатывающей промышленности, осуществляющих технологические инновации, %»

|

Документы

|

Целевые

(плановые) значения показателей

| ||||

|

2020

|

2021

|

2022

|

2023

|

2024

| |

|

Сводная

стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024

года и на период до 2035 года

|

28

|

30

|

35

|

40

|

50

|

|

Стратегия

цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности в целях

достижения их "цифровой зрелости" до 2024 года и на период до 2030

года

|

28

|

31

|

37

|

43

|

55

|

|

Фактические

значения по данным Росстата

|

29,2

|

28,5

|

27,7

|

-

|

-

|

Указанная ситуация свидетельствует о нарушении требования к формированию единых исходных данных, обеспечению преемственности, сопоставимости и непротиворечивости показателей, содержащихся в документах стратегического планирования, делает невозможным получение объективных и достоверных итогов мер, реализуемых в сфере обеспечения экономической безопасности, по результатам проведения мониторинга исполнения соответствующих документов.

Несмотря на то, что размер расхождений между целевыми значениями в указанных показателях является незначительным, это не отменяет наличия факта несогласованности между документами и предопределяет необходимость приведения сведений в них к взаимному соответствию, а также проведения их незамедлительной корректировки и актуализации согласно новым вызовам и реалиям.

В целях соблюдения принципа сбалансированности системы стратегического планирования в первую очередь необходимо проведение актуализации и обеспечения взаимного соответствия целей и задач Стратегии экономической безопасности [4] с целями и задачами стратегического национального приоритета «Экономическая безопасность» из Стратегии национальной безопасности [3] с учетом указанных в данном документе вызовов и угроз.

В отношении Стратегии экономической безопасности, которая не поименована в перечне документов стратегического планирования, регламентированном ст. 11 172-ФЗ, но при этом является «является документом стратегического планирования, разработанным в целях реализации стратегических национальных приоритетов» (п. 1 Стратегии экономической безопасности), распространяется требование проведения ее обязательной корректировки.

Уместно будет напомнить, что Стратегия экономической безопасности содержит угрозы и вызовы, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, актуальные на дату разработки документа. Действующая редакция Стратегии экономической безопасности не учитывает современные геополитические и экономические вызовы, стоящие в настоящее время перед национальной экономикой, как, например, санкционное давление, структурные изменения мировой конъюнктуры, необходимость обеспечения технологического суверенитета, а далее и технологического лидерства и пр. Это обосновывает необходимость проведения корректировки Стратегии экономической безопасности, а также корректировки иных документов стратегического планирования, обеспечивающих реализацию национального приоритета «Экономическая безопасность», с целью их адаптации к новым вызовам и угрозам национальной экономики, а также актуализации данных документов в условиях трансформации целеполагания.

Для обеспечения достижения целей и решения задач, предусмотренных в рамках национального приоритета «Экономическая безопасность», необходима их декомпозиция, как внутри документа, так и между документами согласно их месту в архитектуре документов стратегического планирования.

Декомпозиция целей и задач внутри документа стратегического планирования – это процесс разложения приоритетов и/или целей документа на последовательные элементы (задачи, мероприятия), обеспечивающие достижение данной цели, а также на показатели, которые на основании числовых значений характеризуют полноту достижения приоритетов и/или целей документа.

Цели и задачи стратегических национальных приоритетов должны быть последовательно учтены в других нижестоящих документах в архитектуре документов стратегического планирования, что реализуется путем декомпозиции целей и задач между документами стратегического планирования.

«Декомпозиция целей и задач между документами стратегического планирования – это процесс нарастающей детализации федерального целеполагания от вышестоящих документов к нижестоящим согласно их месту и роли в архитектуре документов стратегического планирования» [12].

Крайне важно не допустить смысловой деформации целеполагания, когда в одной системе официального статистического наблюдения есть показатели, характеризующие количество школ, не оснащенных водой, канализацией и отоплением (их в России насчитывается около 7000 [14]), но одновременно с этим есть цель стопроцентного оснащения всех учебных заведений широкополосным Интернетом [9]. Вопрос приоритетности реализации мероприятий в документах стратегического планирования должен решаться экспертным сообществом: что же необходимо сделать в первую очередь – довести состояние российских школ до цивилизованных стандартов или провести в них Интернет?

Заключение

В условиях интенсификации внешних вызовов и угроз для обеспечения экономической безопасности особо важно перейти от реактивного к стратегическому управлению, методологически обеспечить преемственность мер госполитики по всей вертикали документов стратегического планирования, не допустить смыслового искажения целеполагания, исключить наличие противоречий как в содержательных формулировках, так и в количественных значениях целевых показателей документов.

Это возможно, как путем осуществления поэтапной декомпозиции федерального целеполагания (при помощи нарастающей детализации или уточнения целей документа в нижестоящих документах стратегического планирования), так и при помощи полной или частичной проекции федерального целеполагания, а именно содержательного наследования формулировок, что обеспечит корректность текстовых взаимосвязей между документами стратегического планирования.

«Последовательный учет целей, задач, мероприятий от вышестоящих документов к нижестоящим в архитектуре документов, контроль за их исполнением, принятие ответных мер на выявленные угрозы должны обеспечить реализацию полного цикла стратегического управления экономической безопасностью с обязательной преемственностью мер государственной политики от федерального целеполагания к отраслевому и региональному в целях обеспечения национальной экономической безопасности» [12].

При этом методология обеспечения преемственности мер госполитики в системе управления экономической безопасностью должна быть выстроена с учетом технологий новой цифровой парадигмы государственного управления, когда процессы цифровизации позволяют не только оценить вклад документа в реализацию национальных приоритетов и достижение национальных целей, но в состоянии моделировать последствия принятия управленческих решений для апробации превентивных мер госполитики в ответ на выявленные риски и угрозы в экономической сфере. Сбалансировать друг с другом совокупность действующих нормативно-правовых актов в сфере управления экономической безопасностью, а также обеспечить их контроль и мониторинг в режиме реального времени возможно при помощи создания и эксплуатации цифровых платформенных решений в системе стратегического планирования [13], что позволит в автоматизированном режиме производить проверку связанности документов по целям, задачам и показателям. «Сквозная взаимосвязь между элементами документов приводит к формированию сбалансированной и согласованной системы документов, как единственной правовой основы исполнения принимаемых государственных решений в сфере парирования вызовов и угроз экономической безопасности» [12].

References:

Bauer V.P., Belyaev I.I., Bulavin A.V., Vorozhikhin V.V., Voronin V.V., Gaynulin D.G., Pobyvaev S.A., Selivanov A.I., Starovoytov V.G., Troshin D.V. (2018). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: metodologiya, strategicheskoe upravlenie, sistemotekhnika [Economic security of Russia: methodology, strategic management, system engineering] Moscow: KnoRus. (in Russian).

Belyaevskaya-Plotnik L.A. (2020). Voprosy korrektirovki strategii ekonomicheskoy bezopasnosti v sovremennyh usloviyakh [Issues of adjusting the strategy of economic security in modern conditions] Russia in the 21st century: global challenges and development prospects. 168-173. (in Russian).

Belyaevskaya-Plotnik L.A. (2023). Printsipy i posledovatelnost integralnoy otsenki realizatsii strategicheskikh natsionalnyh prioritetov v sisteme monitoringa natsionalnoy bezopasnosti [Principles and sequence of integral assessment of the implementation of strategic national priorities in the national security monitoring system]. National interests: priorities and security. 19 (12(429)). 2237-2257. (in Russian). doi: 10.24891/ni.19.12.2237.

Belyaevskaya-Plotnik L.A. (2023). Tsifrovye platformennye resheniya v sisteme strategicheskogo planirovaniya Rossiyskoy Federatsii [Digital platform solutions in the strategic planning system Russian Federation]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika. 1 (1). 67-72. (in Russian). doi: 10.12737/2587-9111-2023-11-1-67-72.

Belyaevskaya-Plotnik L.A., Kozhevina O.V., Ryakhovskaya A.N. (2023). Obespechenie ekonomicheskoy bezopasnosti territoriy i instrumenty ustoychivogo razvitiya «zelenogo» predprinimatelstva [Ensuring the economic security of territories and tools for the sustainable development of "green" entrepreneurship] M.: INFRA-M. (in Russian).

Dyatlov S.A., Lobanov O.S., Gilmanov D.V. (2018). Tsifrovaya neyrosetevaya ekonomika: instituty i tekhnologii razvitiya [Digital neural network economy: institutions and development technologies] SPb.: Izd-vo SPbGEU. (in Russian).

Firsov I.V. (2014). Osnovnye podkhody k organizatsii strategicheskogo planirovaniya v sisteme obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii [The main apporoaches to strategic planning in the system of economic security of the Russian Federation]. Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii. (1(29)). 57-61. (in Russian).

Glazev S.Yu., Lokosov V.V. (2012). Otsenka predelno kriticheskikh znacheniy pokazateley sostoyaniya rossiyskogo obshchestva i ikh ispolzovanie v upravlenii sotsialno-ekonomicheskim razvitiem [Assessment of the critical threshold values of the indicators of the state of Russian society and their use in the socio-economic development management]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. (4(22)). 22-41. (in Russian).

Gorodetskiy A.E., Karavaeva I.V., Kolomiets A.G., Sazonova E.S., Kazantsev S.V., Bykovskaya Yu.V., Lev M.Yu., Kolpakova I.A., Abdulov R.E., Shafranskaya A.M., Stepanova T.D. (2023). Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii: teoreticheskoe obosnovanie i metody regulirovaniya [Economic security of Russia: theoretical justification and methods of regulation] M.: Institut ekonomiki RAN. (in Russian).

Lenchuk E.B. (2020). Strategicheskoe planirovanie v Rossii: problemy i puti resheniya [Strategic planning in Russia: challenges and solution]. Innovations. (2(256)). 24-28. (in Russian). doi: 10.26310/2071-3010.2020.256.2.003.

Lenchuk E.B., Voytolovskiy F.G., Kuvalin D.B. (2020). Strategicheskoe planirovanie v gosudarstvennom upravlenii: opyt, vozmozhnosti i perspektivy [Strategic planning in public administration: experience, opportunities and prospects]. Problems of forecasting. (6(183)). 46-55. (in Russian). doi: 10.47711/0868-6351-183-46-55.

Senchagov V.K., Lev M.Yu., Gelvanovskiy M.I., Rubin B.V., Ivanov E.A., Karavaeva I.V., Kolpakova I.A., Pavlov V.I., Rogova O.L., Vayver Yu.M., Lev M.Yu., Kazantsev S.V. (2017). Optimizatsiya indikatorov i porogovyh urovney v razvitii finansovo-bankovskikh i tsenovyh pokazateley v sisteme ekonomicheskoy bezopasnosti RF [Optimization of indicators and thresholds in the development of financial, banking and price indicators in the economic security system of the Russian Federation] M. : IE RAN. (in Russian).

Smotritskaya I.I. (2018). Gosudarstvennoe upravlenie v usloviyakh razvitiya tsifrovoy ekonomiki: strategicheskie vyzovy i riski [State administration in conditions of development digital economy: strategic challenges and risks]. ETAP: economic theory, analysis, practice. (4). 60-72. (in Russian). doi: 10.24411/2071-6435-2018-10037.

Sorokina N.Yu. (2023). Strategii razvitiya preferentsialnyh territoriy v sisteme dokumentov strategicheskogo planirovaniya Rossii [Strategies for the development of preferential territories in the system of strategic planning documents in Russia]. Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Ekonomika. 11 (5). 46-50. (in Russian). doi: 10.12737/2587-9111-2023-11-5-46-50.

Surnina N.M., Shishkina E.A. (2021). Strategicheskoe planirovanie regionalnogo i infrastrukturnogo razvitiya: vzaimosvyaz, protivorechiya, riski [Strategic planning of regional and infrastructural development: interconnection, contradictions, risks]. Scientific works of the Free Economic Society of Russia. 230 (4). 489-495. (in Russian). doi: 10.38197/2072-2060-2021-230-4-489-495.

Surnina N.M., Shishkina E.A., Dyachkov A.G. (2019). Sbalansirovannost strategicheskogo planirovaniya prostranstvennyh infrastrukturnyh sistem [Balances in strategic planning of the spatial infrastructure systems]. Journal of new economy. 20 (5). 75-91. (in Russian). doi: 10.29141/2658-5081-2019-20-5-5.

Tatarkin A.I., Kuklin A.A. (2012). Izmenenie paradigmy issledovaniy ekonomicheskoy bezopasnosti regiona [Changing the paradigm of region's economic security research]. Economy of the region. (2(30)). 25-39. (in Russian). doi: 10.17059/2012-2-2.

Yakovlev-Chernyshev V.A. (2021). Tsifrovizatsiya gosudarstvennogo upravleniya v rossiyskoy federatsii: preimushchestva i riski [Digitalization of state administration in the Russian Federation: advantages and risks]. NB: Administrativnoe pravo i praktika administrirovaniya. (2). 42-51. (in Russian). doi: 10.7256/2306-9945.2021.2.36011.

Страница обновлена: 27.06.2025 в 17:03:49