Development directions and mechanisms for improving the international competitiveness of the Russian corporate sector

Rutkovskaya V.S.1![]()

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Download PDF | Downloads: 23

Journal paper

Journal of International Economic Affairs (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 2 (April-June 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=67903444

Abstract:

The article examines possible directions of development and mechanisms for improving the competitiveness of the Russian corporate sector. The peculiarities of the Russian corporate sector at the national and international level are identified. On the basis of the research results, the author, taking into account foreign experience, developed recommendations on the formation and development of factors of international competitiveness of the Russian corporate sector. The author identifies and reveals three groups of priority areas: modernization of production and development of infrastructure, stimulation and increase of motivation for transnationalization, and support and stimulation of innovative development.

Acknowledgments:

The paper was prepared on the research results carried out at the expense of budgetary fund within the framework of the government research assignment to the Financial University.

Keywords: corporate sector, multinational corporation, international competitiveness, innovative development, transnationalization

Funding:

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета

JEL-classification: F01, F15, F23, O31, O33

Введение

На фоне растущего доминирования зарубежных многонациональных корпораций (далее – МНК) – как «классических» лидеров: США, Японии, ряда европейских государств, так и КНР – в мировой экономике, которое сопровождается углублением и расширением их рыночной власти и изменением «правил игры» в собственных интересах [16, 18], необходимость в формировании факторов международной конкурентоспособности корпоративного сектора и взращивание МНК-лидеров приобретает критически важное значение.

Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по формированию и развитию факторов международной конкурентоспособности российского корпоративного сектора.

Достижение цели исследования предполагает постановку и решение следующих задачи:

1) Определить специфику и характерные особенности российского корпоративного сектора.

2) На основе полученных результатов выявить и раскрыть ключевые направления дальнейшего развития российского корпоративного сектора.

Специфика российского корпоративного сектора в национальном и международном аспектах

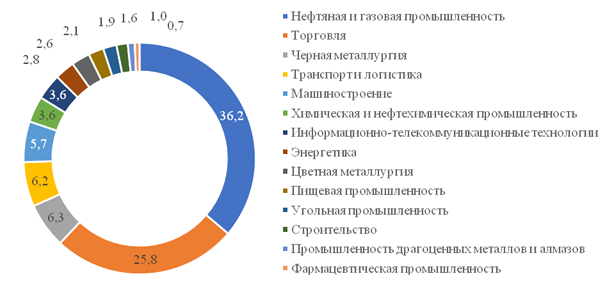

Распределение крупнейших российских компаний по отраслям экономики на национальном уровне носит слабо диверсифицированный характер: большая часть представителей корпоративного сектора сосредоточена в секторах добычи и переработки минерального энергетического сырья и торговле, рисунок 1.

Рисунок 1. Распределение российских нефинансовых компаний по отраслям экономики, 2022 г., %

Figure 1. Distribution of Russian non-financial companies by economic sector, 2022, %

Источник: составлено автором по данным [23].

На международном уровне – в контексте сопоставимости с крупнейшими компаниями мира – российский нефинансовый корпоративный сектор в период с 1997 г. по настоящее время в рейтинге крупнейших компаний мира по объему реализации продукции Global 500 был представлен практически исключительно топливно-энергетическими компаниями. В частности, ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» и ПАО «Роснефть» [22].

Обозначенные особенности обусловлены структурой национальной экономики, сырьевой направленностью экспорта и характером участия страны в глобальных цепочках добавленной стоимости. Россия интегрирована в международное производство в большей степени как поставщик ресурсов, а ключевые позиции в структуре экспорта по источникам добавленной стоимости занимает отрасль добычи и переработки минерального энергетического сырья [25].

Доминирование топливно-энергетических компаний в структуре корпоративного сектора не является исключительной особенностью России. Лидирующие позиции среди крупнейших представителей корпоративного сектора развитых стран, обладающих существенной минерально-сырьевой базой, таких как Австралия, Канада, США, также занимают компании отрасли добычи минерально-энергетического сырья. Однако корпоративный сектор данных стран является значительно более диверсифицированным, что находит отражение и в репрезентации представителей нефинансового корпоративного сектора в рейтинге Global 500.

По уровню транснационализации активов российский корпоративный сектор также значительно уступает МНК как развитых, так и развивающихся стран. В рейтинге 100 крупнейших нефинансовых МНК мира по объему зарубежных активов, который публикуется ЮНКТАД (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) в рамках доклада World Investment Report (далее – WIR), не представлено ни одной российской компании [7]. В это же время данный рейтинг к настоящему моменту включает 11 МНК КНР.

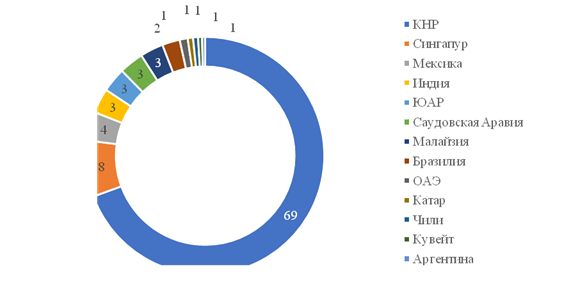

В рейтинге 100 крупнейших нефинансовых МНК из развивающихся и переходных экономик по объему зарубежных активов, который также публикуется ЮНКТАД в рамках доклада WIR, МНК из стран Азиатского субрегиона занимают исключительные позиции, рисунок 2. Российский корпоративный сектор, в свою очередь, в рассматриваемом рейтинге также не представлен.

Рисунок 2. Распределение 100 крупнейших нефинансовых МНК из развивающихся и переходных экономик по объему зарубежных активов в соответствии со страной базирования, 2021 г., %

Figure 2. Distribution of top 100 non-financial MNEs from developing and transition economies by foreign assets, grouped by home economy, 2021, %

Источник: составлено автором по данным [7].

Основными реципиентами исходящих прямых инвестиций из России традиционно выступают страны, относящиеся к низконалоговым и офшорным юрисдикциям [10]. Значительная часть прямых инвестиций российского корпоративного сектора является «фиктивными» и преимущественно направлена в «фантомные» иностранные компании [4]. Иными словами, характерной особенностью для российского корпоративного сектора является перемещение капитала в компании, де-юре являющиеся иностранными и учрежденные, преимущественно, исключительно в целях владения активами, и последующий импорт данного капитала в виде прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ). Это свидетельствует о неэффективности зарубежных активов российских компаний, что, принимая во внимание отраслевую структуру российского корпоративного сектора, обусловлено отсутствием стимулов к реализации зарубежных инвестиционных проектов вследствие высокой доли природной ренты в национальной экономике.

На основе вышеизложенного можно выделить следующие характерные на сегодняшний день особенности российского корпоративного сектора как на национальном, так и на международном уровнях: низкая степень отраслевой диверсификации, отсутствие стимулов и мотивации к транснационализации, как следствие – низкий уровень конкурентоспособности и отсутствие корпораций-лидеров на международном уровне.

Ключевые направления развития и механизмы повышения конкурентоспособности

На основе полученных результатов выделены возможные направления развития национального корпоративного сектора и обеспечения его конкурентоспособности на международном уровне, рисунок 3. Реализация обозначенных направлений должна осуществляться параллельно: при сотрудничестве государства, выступающего в роли регулятора, и представителей корпоративного сектора.

Рисунок 3. Рекомендации по формированию и развитию факторов международной конкурентоспособности российского корпоративного сектора

Figure 3. Recommendations on the formation and development of factors of international competitiveness of the Russian corporate sector

Источник: разработано автором.

Таким образом, предполагается осуществление комбинированной промышленной политики, что подразумевают развитие базовых составляющих конкурентной экономики, в том числе – научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) и инфраструктуры, а также последовательную и систематическую поддержку и развитие приоритетных отраслей национальной экономики [17]. Рассмотрим каждый из составных элементов подробнее.

– Поддержка и стимулирование инновационного развития.

Определенные попытки к становлению национальной экономики на инновационный путь развития были предприняты в рамках «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [21] (далее – Стратегия). Однако существенных результатов по итогам ее реализации добиться не удалось.

Согласно рейтингу Global Innovation Index, публикуемому в рамках ежегодных докладов Всемирной организации интеллектуальной собственности, на момент утверждения Стратегии в 2011 г. Россия занимала 56 позицию в рейтинге среди 132 стран. В рейтинге 2020 г. Россия заняла 47 позицию, в 2023 г. – 51. КНР и Индия, к примеру, занимавшие в 2011 г. 29 и 62 позиции, в рейтинге 2023 г. заняли 12 и 40 позиции соответственно [24].

Global Innovation Index рассчитывается на основе двух групп показателей: «Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций» и «Достигнутые практические результаты осуществления инноваций», и 82 различных переменных. Он позволяет оценить эффективность реализуемых мер, направленных на поддержку и развитие инноваций.

Несмотря на значительный объем мер, разработанных в целях поддержки и развития инноваций в рамках Стратегии, а также объем финансирования, большая часть установленных стратегических целей по инновационному развитию национальной экономики не была реализована [11].

Низкая результативность реализованной Стратегии явилась следствием ряда факторов, среди которых можно выделить следующие: фактическое отсутствие механизмов контроля за реализацией поставленных стратегических целей; рекомендательный характер в части имплементации положений Стратегии на уровне субъектов Российской Федерации; низкую эффективность и громоздкую, разветвленную сеть институтов развития [12]; нецелевое и неэффективное расходование бюджетных средств, выделенных на поддержку и развитие инноваций [2, 19]; незаинтересованность корпоративного сектора в инновационном развитии национальной экономики; а также – «надстроечный характер» инновационной политики [3], формирующейся, фактически, без должного внимания к научно-технологической составляющей.

Как показывает опыт зарубежных стран [1, 5], комплексный механизм, представляющий собой синтез науки, технологий и инноваций при формировании связей между фундаментальными научными исследованиями и корпоративным сектором, лежит в основе технологического лидерства на международном уровне. В связи с этим основной фокус в рамках реализации инновационно ориентированной составляющей комплексной промышленной политики, направленной на развитие национального корпоративного сектора и обеспечение его конкурентоспособности, должен быть нацелен на выращивание национальных технологических корпораций-лидеров.

Опираясь на опыт зарубежных стран в разработке и реализации инновационной политики, а также обращаясь к некоторым положениям Стратегии, предлагаются следующие возможные меры:

1) увеличение объема затрат корпоративного сектора на исследования и разработки; поддержка и формирование механизмов мотивации корпоративного сектора к увеличению затрат на исследования и разработки;

Данная мера предполагает разработку и реализацию на государственном уровне комплекса стимулирующих механизмов, который может включать в себя: предоставление налоговых льгот; предоставление грантов на инновационные проекты; осуществление льготного кредитования (в том числе через институты развития).

2) поддержка и развитие новых инновационных компаний;

Данная мера предполагает осуществление государственного финансирования (в том числе с привлечением капиталов компаний и институтов развития) потенциально перспективных небольших развивающихся компаний и стартапов, реализующих технологические инновации в приоритетных отраслях экономики.

3) формирование, поддержка и развитие кооперации между научными структурами и представителями корпоративного сектора.

В настоящее время в рамках «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» [15] формируются предпосылки и условия к кооперации между наукой и корпоративным сектором. Основу данного процесса составляет «Национальная технологическая инициатива» [13] (далее – НТИ), на базе которой в рамках сформированных Центров компетенций НТИ и консорциумов данных центров осуществляется кооперационное взаимодействие научных структур и представителей корпоративного сектора.

Модель финансирования Центров компетенций НТИ подразумевает поэтапное замещение к 2024 г. бюджетных средств привлеченными. По итогам 2022 г. объем внебюджетного финансирования составил 3 млрд руб., за период 2018-2022 гг. – 12 млрд руб. Объем государственного финансирования за рассматриваемый период составил порядка 13,5 млрд руб. [13].

В связи с этим ключевым направлением в данном случае видится проведение маркетинговых мероприятий, направленных на привлечение большего числа участников – как научно-исследовательских организаций, так и потенциальных инвесторов из числа представителей корпоративного сектора.

Также необходимо отметить, что одно из ключевых мест в формировании связей между наукой и корпоративным сектором занимают научно-производственные кластеры. Подобный механизм сотрудничества активно применяется корпоративным сектором ряда стран при поддержке со стороны государства. Лидерами в данном направлении являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона: КНР, Республика Корея, США и Япония.

В России подобный механизм сотрудничества в настоящее время находится на этапе своего формирования: из 119 действующих научно-производственных кластеров 87 имеет начальный уровень организации [6], а финансирование осуществляется за счет бюджетных средств. Это соответствует мировой практике формирования научно-производственных кластеров при значительной роли государства, осуществляющего поддержку на начальных этапах функционирования, однако требует со стороны государства разработки и реализации комплекса мер, направленных на интенсификацию вовлеченности корпоративного сектора.

Обращаясь к опыту КНР [8], одним из механизмов может стать формирование на базе научно-исследовательских организаций (из ядра соответствующего научно-производственного кластера) центров по лицензированию технологий, что окажет содействие коммерциализации результатов НИОКР. Однако важно учитывать, что подобная мера потребует формирования соответствующей нормативно-правовой среды.

– Модернизация производства и развитие инфраструктуры.

В соответствии с Указом «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», среди соответствующих целевых показателей определены, в том числе такие, как увеличение к 2030 г. экспорта несырьевых неэнергетических товаров, а также инвестиций в основной капитал в размере не менее 70% относительно показателей 2020 г. [14].

Модернизация производства и развитие инфраструктуры могут быть рассмотрены в качестве одного из механизмов увеличения доли продукции средних и высоких переделов, а также высокотехнологичной продукции в объеме несырьевого неэнергетического экспорта, что в совокупности с формированием инновационно-технологических компетенций в контексте углубления сотрудничества научных структур и корпоративного сектора позволит достичь желаемых результатов.

Стимулирование к увеличению объема затрат на инвестиции в основной капитал, в свою очередь, позволит расширить производственные мощности компаний, сократить объемы «фиктивных» инвестиций, а также в дальнейшем – снизить нагрузку на федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по данным статьям расходов, что позволит использовать освободившиеся средства на осуществление инфраструктурных проектов.

При этом важно отметить, что постепенный переход к несырьевым неэнергетическим товарам в структуре национального экспорта с соответствующим последовательным продвижением по цепочкам создания стоимости не отменяет необходимости применения указанных мер в отношении компаний сырьевой направленности вследствие высокого потенциала экспорта несырьевой продукции средних переделов – результата многоступенчатой и/или достаточно высокой степени обработки сырья [20].

– Стимулирование и повышение мотивации к транснационализации.

Отправной точкой для разработки и реализации на государственном уровне комплекса мер, направленных на поддержку, формирование мотивации и стимулирование к транснационализации национального корпоративного сектора может послужить опыт КНР.

Процесс транснационализации корпоративного сектора КНР стал последовательно осуществляться с 1997 г. На сегодняшний день он реализуется в рамках внешнеэкономической стратегии «Идти вовне».

На начальных этапах основной фокус был направлен на размещение капитала в минерально-сырьевом комплексе зарубежных партнеров (преимущественно государств Африки и Латинской Америки) в целях получения доступа к ресурсам для поддержания и наращивания темпов национального промышленного развития.

Постепенно осваиваясь на внешних рынках, корпоративный сектор КНР перешел к следующему этапу: открытию филиалов и созданию дочерних компаний за рубежом. Основная цель заключалась в увеличении объемов реализации производимой продукции на зарубежных рынках, а также – в формировании производственно-сбытовых сетей. Данный этап сопровождался трансформацией корпоративных стратегий компаний КНР с установлением ключевого ориентира на внешние рынки. Так, например, МНК Haier установила квоты на реализацию продукции на внутреннем рынке, на реализацию продукции на внешних рынках, а также на производство и реализацию продукции исключительно на внешних рынках в размере одной трети от совокупного объема продукции соответственно [9].

Завершающий этап был ориентирован на информационно-технологическое развитие, основной фокус процесса транснационализации был направлен уже на получение доступа к инновационным технологиям, результатам НИОКР, а также – на использование зарубежной научно-исследовательской инфраструктуры.

На государственном уровне был разработан объемный комплекс мер, направленный на поддержку и стимулирование компаний к расширению географии своих активов, таблица 1.

Таблица 1

Меры государственной поддержки и стимулирования корпоративного сектора КНР к расширению географии своих активов

Table 1

Measures of state support and stimulation of the Chinese corporate sector to expand the geography of its assets

|

Мера поддержки

|

Содержание

|

|

Финансовые инструменты

|

Предоставление возможности к льготному кредитованию по сниженным

процентным ставкам при относительно более высоких, в сравнении с другими

банками, сроках предоставления кредитов на базе Китайского банка развития и

Экспортно-импортного банка Китая.

|

|

В некоторых случаях – субсидирование процентных ставок по

кредитам.

| |

|

Государственное страхование внешних ПИИ.

| |

|

Фискальные инструменты

|

Льготное налогообложение.

|

|

Предоставление возможности возврата начисленных пошлин.

| |

|

Экспертно-аналитическая инфраструктура

|

Оказание информационно-консультационной поддержки на базе

Китайской Ассоциации по развитию и планированию промышленных инвестиций за

рубежом Государственного комитета по развитию и реформам КНР.

|

Заключение

В заключение необходимо отметить, что реализация предлагаемых в рамках обозначенных направлений (модернизация производства и развитие инфраструктуры, стимулирование и повышение мотивации к транснационализации, поддержка и стимулирование инновационного развития) мер потребует мобилизации значительного объема ресурсов как со стороны государственных институтов, так и корпоративного сектора.

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что некоторые шаги в заданном направлении уже предпринимаются. Тем не менее открытым и требующим внимания остается широкий спектр вопросов, среди которых можно выделить: необходимость разработки долгосрочной стратегии инновационного развития и формирования адекватных механизмов промежуточного мониторинга и контроля исполнения; необходимость формирования регуляторных основ и нормативно-правового поля в части стимулирования и поощрения кооперации между представителями корпоративного сектора и научными структурами; необходимость разработки и реализации долгосрочной стратегии, направленной на интенсификацию внешнеэкономической деятельности российского корпоративного сектора в целях укрепления экономических и политических позиций России на мировой арене. Одним из ключевых приоритетов социально-экономического развития России должно быть взращивание конкурентоспособных на международном уровне компаний-лидеров.

References:

Bogaevskaya O.V. (2012). Amerikanskie korporatsii: mekhanizmy sokhraneniya liderstva v globalnoy ekonomike [American corporations: mechanisms for maintaining leadership in the global economy] Moskva : IMEMO RAN. (in Russian).

Global 500Fortune. Retrieved May 18, 2024, from https://fortune.com/ranking/global500/

Global Innovation IndexWipo. Retrieved May 19, 2024, from https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/

Izotov D.A. (2021). Regionalnyy aspekt ekonomicheskoy integratsii Rossii v ATR: otsenka potentsiala i effektov (na primere rossiyskogo Dalnego Vostoka) [The regional aspect of Russia\\\'s Economic Integration into the Asia-Pacific region: assessment of potential and effects (on the example of the Russian Far East)] Khabarovsk. (in Russian).

Kazakov V.V. (2015). Evropeyskiy opyt razrabotki i realizatsii innovatsionnoy politiki razvitiya ekonomicheskikh sistem [The European experience in the development and implementation of innovative policy of economic system development]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. (392). 138-144. (in Russian). doi: 10.17223/15617793/392/24.

Lenchuk E.B., Vlaskin G.A. (2010). Klasternyy podkhod v strategii innovatsionnogo razvitiya zarubezhnyh stran [The cluster approach in the innovation development strategy of foreign countries]. Problems of forecasting. (5). 38-51. (in Russian).

Lin Go., Kovalev M. (2015). Kitaya v upravlenii gosudarstvennymi predpriyatiyami [China's role in the management of state-owned enterprises]. Vestnik Assotsiatsii belorusskikh bankov. (7). 12-15. (in Russian).

Rutkovskaya V.S. (2022). Tsifrovaya transformatsiya mirovoy ekonomiki: regulirovanie elektronnoy kommertsii v ramkakh Vseobemlyushchego i progressivnogo soglasheniya o Transtikhookeanskom partnerstve [Digital transformation of the world economy: e-commerce regulation under the Comprehensive and progressive agreement for trans-pacific partnership]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (4). 2021-2034. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.4.116334.

Rutkovskaya V.S. (2023). Integratsionnye protsessy v Aziatsko-Tikhookeanskom regione: interesy korporativnogo sektora [Integration processes in the asia-pacific region: interests of the corporate sector]. Economic sciences. (2). 193-206. (in Russian). doi: 10.14451/1.219.193.

Rutkovskaya V.S. (2023). Problemy i perspektivy vzaimodeystviya EAES i Vseobemlyushchego i progressivnogo soglasheniya o Transtikhookeanskom partnerstve [Challenges and prospects of EAEU's interaction with the Comprehensive and progressive agreement for trans-pacific partnership]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (8). 3223-3238. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.8.118852.

Silvestrov S.N., Starovoytov V.G., Belyaev I.I. [i dr.] (2021). Metodicheskiy podkhod k otsenke kachestva meropriyatiy strategicheskogo planirovaniya [Methodological approach to assessing the quality of strategic planning activities]. National interests: priorities and security. 17 (12). 2205-2228. (in Russian). doi: 10.24891/ni.17.12.2205.

Spartak A.N., Khokhlov A.V. (2016). Sovershenstvovanie metodologicheskikh podkhodov k analizu rossiyskogo eksporta [Improvement of methodological approaches towards Russia’s exports analysis]. Russian Foreign Economic Bulletin. (5). 3-15. (in Russian).

World Integrated Trade Solution (WITS)World Bank. Retrieved March 22, 2023, from https://wits.worldbank.org/

Страница обновлена: 17.07.2025 в 15:03:28