The model of the regional sectoral transport ecosystem of innovative development

Zbarskiy A.M.1![]() , Garanin M.A.2

, Garanin M.A.2![]() , Gorbunov D.V.3

, Gorbunov D.V.3

1 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

2 Самарский государственный университет путей сообщения

3 Совместный студенческий бизнес инкубатор СамГУПС – КбшЖД

Download PDF | Downloads: 25

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 5 (May 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=67918253

Abstract:

The article is devoted to the problem of interaction between educational institutions of higher education (universities) and business. In the article, the authors propose to consider a modern university as a scientific and educational center for innovative development of territories.

The authors present a model of interaction between universities and companies in the form of a regional innovation ecosystem. Its structure and functionality are described; the main directions of formation and the development assessment system are outlined.

As an example, the experience of interaction between the Samara State Transport University and the Kuibyshev Railway, a branch of Russian Railways, a student business incubator, is given.

The structure of subordination of the student business incubator and its regulatory support, the algorithm of project selection, and the stages of project completion are presented.

The material presented in the article may be useful to the management of higher educational institutions of the transport industry, personnel services of transport companies, specialists of federal and regional executive authorities.

Keywords: human resources, transport industry staffing, transport education, innovative development ecosystem

JEL-classification: L90, L91, I20

Введение

Для своего устойчивого развития транспортная отрасль нуждается в специалистах различных профессионально-квалификационных групп. Подготовку таких специалистов осуществляют отраслевые транспортные образовательные организации. На качество подготовки таких специалистов влияют: уровень материально-технического обеспечения, уровень кадрового обеспечения образовательных организаций, уровень учебно-методического и научно-методического обеспечения, а также система управления процессом реализации образовательных программ и используемая цифровая образовательная среда. Система взаимодействия между образовательной организацией и предприятиями (бизнесом) формирует уровень научно-инновационной активности. Сегодня отсутствуют единые отраслевые подходы к формированию такой системы взаимодействия. Слабое, зачастую формальное развитие «инновационного крыла» последовательного научно-инновационного процесса (научная деятельность – инновационная деятельность) является основным противоречием формирования инновационной экосистемы.

Сегодня формирование таких инновационных экосистем происходит в двух направлениях: извне (первый вариант) и изнутри (второй вариант). Первый вариант предусматривает государственную инициативу формирования научно-образовательных центров инновационного развития, формируемых как по отраслевому, так и по территориальному принципу. Ядром такой экосистемы является региональный, или отраслевой центр принятия решения с превалирующим участием государства в системе управления. Второй вариант предусматривает формирование инновационной экосистемы по инициативе бизнеса. Ядром такой инновационной экосистемы является центр принятия решений на уровне территориального или функционального структурного подразделения компании – инициатора. В процессе развития центры принятия решений формируют коллаборации, функционирующие с помощью различных механизмов и систем управления. Возникает актуальная задача формирования единых принципов и механизмов – универсальной модели региональной отраслевой транспортной экосистемы инновационного развития.

Цель, методы исследования

Целью исследования является разработка модели и практических рекомендаций по формированию региональной экосистемы отраслевого транспортного образования.

Настоящее исследование является частью комплексного научного исследования, посвященного совершенствованию системы кадрового обеспечения транспортной отрасли, проводимого на базе Самарского государственного университета путей сообщения.

Методологической основой исследования являются: теория секторальной экономики на основе воспроизводства знаний и рынка труда, институциональная, эволюционная теории, основные направления ресурсной концепции. В исследовании использовались результаты научных исследований отечественных ученых, а также анализ экспертных мнений в области проблем, рассматриваемых в отношении научной и инновационной деятельности [1 – 6]. Исследование опиралось на экспертные мнения в сфере кадрового обеспечения транспорта [7–11]. В ходе решения поставленных были использованы общенаучные метод: аналитический, сравнительно-аналитический; частно-научные: метод системного анализа и метод экспертных оценок.

1 Структура и взаимосвязь научной, инновационной и образовательной деятельности

Эволюция университетов предусматривает несколько этапов. В основе деления – идентификация роли института в обществе. На первом этапе основной ролью было аккумулирование знаний и их трактовка. На втором этапе – создание новых знаний, добавился процесс научного исследования. Существующий период оценивается различными экспертами как третий этап эволюции университетов, в основе которого лежит инновационный процесс – преобразование новых знаний в деньги. Различные трактовки современного этапа развития университетов и акценты на их функциях, востребованных обществом, обуславливают названия: предпринимательский, инновационный, университет – среда для формирования новых рынков. Все варианты объединяет одно – современный университет, востребованный в обществе, это научно-образовательный центр инновационного развития территорий. Такое видение рассматривает современный университет как интегрированную среду, синергетически объединяющую как равноценные образовательную, исследовательскую и инновационную деятельности.

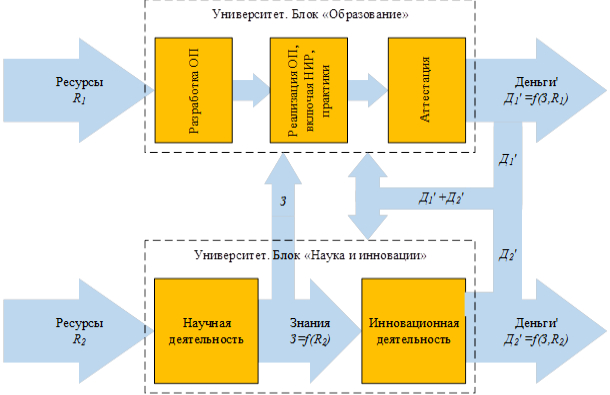

Рассмотрим эти виды деятельности подробнее. На рис. 1 они показаны в виде процессов. Блок «Образование» представляет собой процесс преобразования ресурсов (трудовых, финансовых, технических, методических и др.) в деньги. Выход может представлять собой как операционную прибыль (для негосударственных образовательных организаций), так и стоимость подготовленных специалистов для отрасли и тот экономический эффект, которые они способны сформировать предприятиям.

Рис. 1 – Математическая модель образовательной, научной и инновационной деятельности

Примечания:

ОП – образовательная программа,

НИР – научно-исследовательская работа.

Составлено авторами

Блок «Наука и инновации» объединяет два процесса: научный (преобразование ресурсов в новые знания) и инновационный (преобразование новых знаний в деньги). При этом новые знания, полученные в ходе научной деятельности, являются дополнительным входом для образовательной деятельности. Это позволяет обеспечить актуальность и востребованность образовательных программ. Полученные в рамках двух блоков («Образование» и «Наука и инновации») деньги направляются на совершенствование процессов.

Нахождение оптимальных значений функций, описывающих зависимость между входами и выходами представленной модели, позволяет обеспечить устойчивое развития университета – научно-образовательного центра инновационного развития. Такой университет может стать основой для формирования инновационной экосистемы, формируемой как по отраслевому, так и региональному признаку.

2 Формирование региональной экосистемы на базе научно-образовательного центра инновационного развития

Логика построения инновационной экосистемы включает в себя три обязательных составляющих. Первая – это участники системы, ученые и инженеры, которые открывают новые законы природы или создают новые продукты и услуги, оформляя результаты своей работы в виде научных статей или патентов. Ядром системы являются технологические предприниматели, которые способны объединить идеи, ресурсы, партнеров и рынки и предложить потребителю новый продукт или услугу в нужном месте в нужное время по нужной цене. Незаменимые участники системы – это венчурные инвесторы. Зачастую их недостаток компенсирует государство, предлагая предпринимателям гранты на ранних стадиях развития проектов. Желаемым результатом предприниматель видит либо развитие своего бизнеса до уровня самостоятельного производства и выход на IPO, либо продажу своего решения крупным корпорациям, которые получат экономический эффект, встраивая его в свои бизнес-процессы. Соответственно, корпорации также являются участниками инновационной экосистемы.

Вторая составляющая системы – это инновационная инфраструктура: научные лаборатории, инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, центры инновационного консалтинга, центры трансфера технологий, стартап-студии, технопарки. Все они призваны быть базой для реализации проектов участниками инновационной системы.

Третьей составляющей является механизм взаимодействия участников системы. Недостаточно одного наличия в системе участников, необходимо организовывать их постоянное взаимодействие. Подобное взаимодействие происходит на специализированных мероприятиях, таких как стартап-викенды, хакатоны, пичсессии, акселерационные программы, стартап-марафоны, экспертные карусели, краш-тесты и другие.

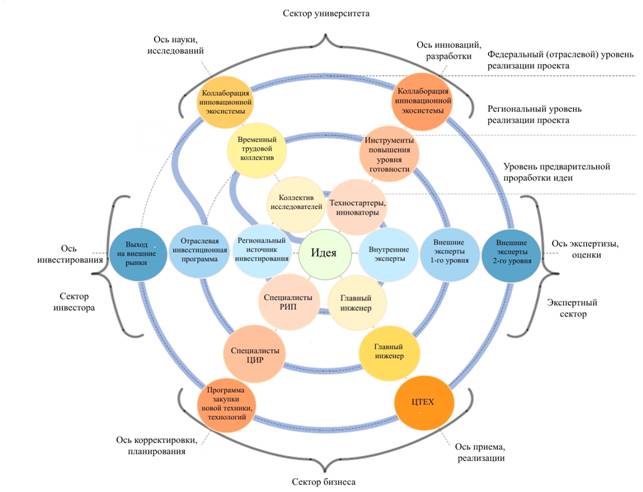

Отсутствие хотя бы одной из составляющих системы не позволит устойчиво генерировать инновационные проекты. В статье рассмотрен опыт формирования инновационной экосистемы на базе Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС). Такая экосистема предусматривает наличие 4-х сторон: бизнеса, университета, инвестора и эксперта (рис. 2). Практика показывает, что отдельные участники экосистемы могут брать на себя несколько ролей. Например, роль инвестора по отдельным проектам может брать как университет, так и бизнес, аналогично с ролью эксперта.

Спиральная модель инновационной экосистемы (рис. 2) обусловлена уровнями развития идеи и их постепенным возрастанием. Следует отметить, что на рис. 2 показана идеализированная модель и не все идеи и проекты доходят до внедрения.

При формировании инновационной экосистемы СамГУПС был проведен анализ на наличие обязательных составляющих. Было выявлено, что в университете есть ученые-преподаватели, молодые ученые-студенты и сотрудники корпорации ОАО «РЖД», есть опыт привлечения грантов, в частности, из Фонда содействия инноваций, программа «Умник», но не выстроено сотрудничество с частными венчурными фондами и отсутствует компетенция технологического предпринимательства, недостаточно развита инфраструктура и отсутствуют компетенции проведения специализированных инновационных мероприятий. На устранении этих дефицитов и направлена Программа развития СамГУПС. Надо отметить, что ОАО «РЖД» значительно раньше определило эти точки роста, и в «Программе взаимодействия ОАО «РЖД» с университетскими комплексами железнодорожного транспорта до 2025 года» указало необходимость создания бизнес-инкубаторов и акселераторов.

Рис. 2 – Спиральная модель отраслевой транспортной инновационной экосистемы

РИП – Региональная инновационная площадка ОАО «РЖД»

ЦИР – Центр инновационного развития ОАО «РЖД»

ЦТЕХ – Департамент технической политики ОАО «РЖД»

Составлено авторами

Бизнес-инкубатор СамГУПС использует двойную систему подчинения, административную (университет) и функциональную (отрасль). Программа работы инкубатора предусматривает поэтапное развитие проектов от стадии «идея» до стадии «прототип», а в лучшем случае до стадии «опытный образец». Для каждого этапа формируется специализированная программа, по завершении которой проводится конкурс. Проекты, получившие высокие оценки экспертов на конкурсе, переходят на следующий этап.

Отличительной особенностью бизнес-инкубатора является повышенное внимание к проектам внутреннего предпринимательства, которые могут быть реализованы в рамках рационализаторской деятельности или в проектах бережливого производства. В 2022 году совместно с НЦИР ОАО «РЖД» была разработана акселерационная программа «Первый эшелон», которая стала победителем федерального конкурса акселерационных программ. В результате реализации этой программы было создано 60 стартап-проектов, участниками программы стали более 400 слушателей, было проведено более 150 мероприятий. Была создана и отработана методика первого этапа Цикла рождения проекта, а именно – образовательная программа. Записанные онлайн-лекции от предпринимателей-практиков дополнили дисциплину «Построение бизнес-модели», которая стала доступной для изучения в университете.

3 Структура нормативно-правового обеспечения экосистемы

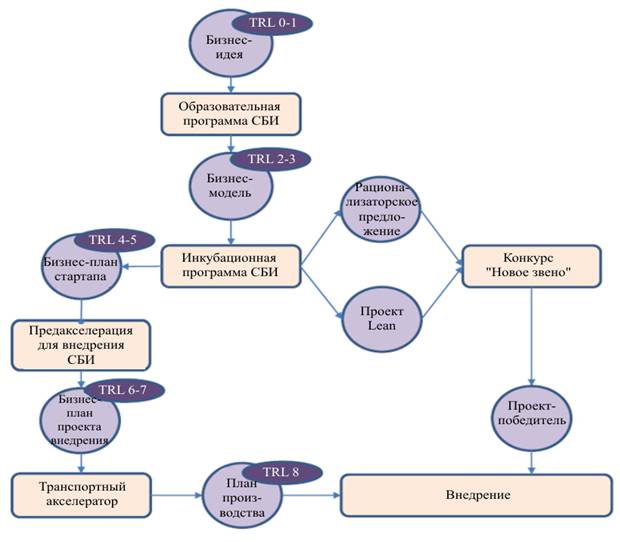

Нормативно-правовое обеспечение экосистемы позволяет обеспечить устойчивую работу и купировать риски возникновения споров между ее участниками. На рис. 3 – 4 показаны процессы перехода от идеи до внедрения. Каждый процесс и подпроцесс должны быть сопровождены нормативно-правовыми актами, принятыми участниками. Поскольку результатом работы является продукт или услуга, то на каждом этапе должны быть определены права собственности участников на них.

Рис. 3 – Треки развития проекта: от идеи до внедрения

TRL – уровни технологической готовности (Technology Readiness Level)

на основе разработанной в США шкалы

для обозначения этапов разработки новых технологий,

СБИ – студенческий бизнес-инкубатор

Составлено авторами

Перечень основных регламентов, описывающих процессы студенческого бизнес-инкубатора (СБИ) на рис. 3, приведен ниже:

– регламент формирования и реализации образовательной программы СБИ;

– регламент формирования и реализации инкубационой программы СБИ;

– регламент формирования и реализации предакселерационной программы СБИ;

– регламент работы транспортного акселератора;

– регламент отбора и включения проектов и идей на отраслевые конкурсы, например, на конкурс «Новое звено»;

– регламент включения продукта или услуги в инвестиционную программу (внедрение).

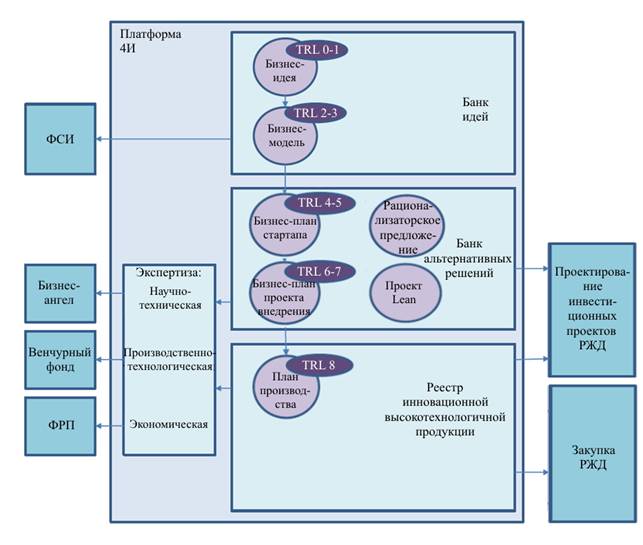

Рис. 4 – Процессы отраслевой транспортной инновационной экосистемы

Составлено авторами

Перечень основных регламентов, описывающих роли участников инновационной экосистемы, показанных на рис. 4, приведен ниже:

– регламент работы информационного инкубатора инновационных идей (платформа 4И) с участниками;

– регламент взаимодействия бизнес-ангелов с платформой 4И;

– регламент взаимодействия венчурных фондов с платформой 4И;

– регламент взаимодействия фондов развития промышленности с платформой 4И;

– регламент проведения экспертиз инновационных проектов;

– регламент включения проектов в инвестиционные проекты;

– регламент включения проектов в комплексный план инновационных проектов (КПИР);

– регламент включения проектов в план научно-технического развития (НТР);

– регламент включения проектов в план закупок;

– регламент формирования банка идей;

– регламент формирования банка альтернативных решений;

– регламент формирования реестра инновационной продукции.

Включению проектов в комплексный план инновационных проектов (КПИР) и план закупок ОАО «РЖД» должна предшествовать капитализация продукта – оценки его стоимости. Невозможно внедрить продукт, не определив предварительно его стоимость на основе текущего уровня развития техники и технологий, а также технических возможностей и эффектов (сокращения издержек, повышения качества продукта или услуги и пр.) для бизнеса.

4 Система оценки

Оценку уровня развития региональной экосистемы предлагается осуществлять по выражению:

![]() , (1)

, (1)

где ![]() –

интегральная оценка уровня развития региональной экосистемы, учитывающая 3

вектора развития: уровень развития научно-образовательного сектора экосистемы

(университета, или группы университетов), уровень развития технико-технологического

сектора экосистемы (предприятия или группы предприятий), уровень взаимодействия

первых двух секторов экосистемы (уровень развития системы повышения готовности

инноваций – производственной, технологической и рыночной готовности);

–

интегральная оценка уровня развития региональной экосистемы, учитывающая 3

вектора развития: уровень развития научно-образовательного сектора экосистемы

(университета, или группы университетов), уровень развития технико-технологического

сектора экосистемы (предприятия или группы предприятий), уровень взаимодействия

первых двух секторов экосистемы (уровень развития системы повышения готовности

инноваций – производственной, технологической и рыночной готовности);

![]() –

сектор региональной экосистемы (1 – научно-образовательный, 2 –

технико-технологический (производственный), 3 – инновационный).

–

сектор региональной экосистемы (1 – научно-образовательный, 2 –

технико-технологический (производственный), 3 – инновационный).

![]() –

показатель сектора региональной экосистемы;

–

показатель сектора региональной экосистемы;

![]() –

весовой коэффициент показателя -го сектора региональной экосистемы,

показывающий значимость показателя

–

весовой коэффициент показателя -го сектора региональной экосистемы,

показывающий значимость показателя ![]() ;

;

![]() –

значение показателя -го сектора региональной экосистемы, измеряемый в баллах;

–

значение показателя -го сектора региональной экосистемы, измеряемый в баллах;

![]() –

количество показателей.

–

количество показателей.

Интерес вызывает динамика развития экосистемы и ее секторов за период T, которую предлагается осуществлять по выражению:

![]() (2)

(2)

научно-образовательный

сектор ![]() ,

, ![]()

производственный сектор ![]() ,

, ![]()

инновационный сектор ![]() ,

, ![]()

где ![]() –

границы временного периода Т, в рамках которого осуществляется оценка динамики

развития;

–

границы временного периода Т, в рамках которого осуществляется оценка динамики

развития;

![]() –

показатель сектора региональной экосистемы (1 – научно-образовательный, 2 –

технико-технологический, 3 – инновационный).

–

показатель сектора региональной экосистемы (1 – научно-образовательный, 2 –

технико-технологический, 3 – инновационный).

Заключение

Формирование региональной экосистемы отраслевого транспортного образования способствует повышению качества кадрового обеспечения транспортной отрасли на основе оптимизация взаимосвязей научной, инновационной и образовательной деятельности.

Разработанные и внедренные в практическую деятельность Самарского государственного университета путей сообщения, подведомственного Федеральному агентству железнодорожного транспорта, модели инновационной экосистемы, позволили в 2022 году повысить показатели инновационной деятельности университета не менее чем в три раза.

Практическая значимость исследования заключается в разработке практических рекомендаций для формирования региональной экосистемы отраслевого транспортного образования, а также разработке структуры нормативно-правового обеспечения инновационной экосистемы. Результаты могут представлять интерес: для команд управления образовательных организаций, осуществляющих массовую подготовку обучающихся для транспортной отрасли; для специалистов HR‑блока предприятий транспортной отрасли, осуществляющих управление системой развития человеческого капитала; для специалистов федеральных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих функции учредителя и регулятора для образовательных организаций, осуществляющих подготовку обучающихся для транспортной отрасли.

References:

Kobylkin D.N., Lyovin B.A., Shepitko T.V. (2014). Sozdanie effektivnoy transportnoy sistemy v arkticheskoy zone Rossii: problemy i perspektivy [Establishment of an efficient transport system in the Arctic zone of Russia: problems and prospects]. Mechanization of construction. (4(838)). 4-7. (in Russian).

Lyovin B.A. (2013). Rol otraslevyh vuzov v razvitii vysokoskorostnyh magistraley v Rossii [The role of industry universities in the development of high-speed highways in Russia]. Zheleznodorozhnyy transport. (9). 29-32. (in Russian).

Lyovin B.A. (2014). Universitetskiy resurs v innovatsionnom tsikle [University resources in innovation cycle]. The world of transport. 12 (6(55)). 190-200. (in Russian).

Lyovin B.A. (2016). Otraslevoe obrazovanie v realizatsii transportnoy strategii Rossii [The industry-specific education in the implementation of the transport strategy of Russia]. Byulleten Obedinennogo uchenogo soveta OAO RZhD. (5). 1-4. (in Russian).

Lyovin B.A., Davydov A.M. (2014). Otraslevye vuzy v narashchivanii potentsiala nauchno-tekhnicheskogo kompleksa OAO «RZhD» [Industry universities in capacity building of scientific and technical complex of jsc Russian railways]. Byulleten Obedinennogo uchenogo soveta OAO RZhD. (2). 28-32. (in Russian).

Pashkov K.A. (2015). Kuda idet reforma transportnogo obrazovaniya? [Where does the transport education reform lead to?]. Transport Rossiyskoy Federatsii. (6(61)). 3-8. (in Russian).

Saratov S.Yu. (2015). Sistema professionalnyh kvalifikatsiy - novyy vektor gosudarstvennoy politiki v sfere trudovyh otnosheniy i professionalnogo obrazovaniya [The system of professional qualifications is a new vector of state policy in the field of labor relations and vocational education]. Zheleznodorozhnyy transport. (6). 27-30. (in Russian).

Shakhano, D.S. (2018). Upravlenie chelovecheskimi resursami [Human resource management]. Zheleznodorozhnyy transport. (2). 29-33. (in Russian).

Shakhanov D.S. (2013). O klyuchevyh prioritetakh korporativnoy kadrovoy i sotsialnoy politiki [On the key priorities of corporate human resources and social policy]. Zheleznodorozhnyy transport. (11). 14-18. (in Russian).

Shakhanov D.S. (2016). Upravlenie chelovecheskimi resursami v OAO «RZhD» [Human Resource Management at Russian Railways]. Zheleznodorozhnyy transport. (2). 38-42. (in Russian).

Shakhanov D.S. (2017). Upravlenie kadrovym potentsialom v OAO «RZhD» [Personnel management at JSC "Russian Railways"]. Zheleznodorozhnyy transport. (2). 54-58. (in Russian).

Страница обновлена: 29.05.2025 в 15:13:59