Innovative economic development on the basis of the transformation of the high-tech sector

Kurina T.N.1![]()

1 Российский новый университет

Download PDF | Downloads: 57

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 18, Number 5 (May 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=67961818

Abstract:

The article considers the need for the development of an innovative economy focused on the transformation of high-tech companies. The high-tech sector of the economy is the most promising one. It is characterized by a high degree of innovation based on high technology and speed. With its rapid development, the Russian Federation will be able to enter the list of the five largest economies in the world. For this purpose, it is necessary to build a new innovative infrastructure capable of integrating the interests of science, education, government, and business, creating high-tech industries and integrating them into the high-tech sector, which, in turn, will ensure innovative development of the economic system. The creation of the innovation infrastructure will make it possible to transfer the national economic system to a fundamentally new level of its existence. The article is recommended to students, academic staff, researchers and practitioners.

Keywords: innovative economy development, high-tech company transformation, high-tech sector, investment potential, Russia's economic development

JEL-classification: О33; О38; О47

Введение

Инновационная экономика – это принципиально новая экономическая система, которая трансформируется под влиянием технологических факторов, которые могут приводить к кардинальным изменениям в производственной деятельности, в научной деятельности в очень короткие сроки.

Важнейшее стратегическое направление в экономическом развитии Российской Федерации – это развитие современного инновационного образования, а также инновационной науки. Это направление способствует нахождению драйверов, которые могут быть использованы для выполнения стратегической цели, возможности войти Российской Федерации к 2030 году в перечень пяти самых развитых в экономическом отношении мировых государств.

Чтобы национальная инновационная экономическая система, которая формируется на территории нашей страны, отвечала требованиям, предъявляемым к её ценности, нужно основываться на использовании опыта, уже полученного другими мировыми государствами. Опыт свидетельствует, о том, что компоненты, интегрированные в состав инновационной экономики, являются совсем не теми же самыми, что основные составляющие смешанной экономики.

Инновационное развитие сегодня представляет собой не что иное, как принципиально новую форму, применяемую для выстраивания стратегического менеджмента. Инновационное развитие предполагает создание новых принципов, на которых экономическая система государства будет функционировать в течение последующих десятилетий. А ещё такое инновационное развитие даёт инструменты для увеличения качества прогнозирования того уровня, что достигается разными экономическими системами, существующими в мире, в зависимости от того, насколько они хорошо обеспечены с ресурсной точки зрения. Проведённое исследование, а также выводы, сделанные по его результатам, имеют такую научную ценность, которая заключается в получении новых знаний об особенностях инновационного развития экономики посредством трансформации высокотехнологичного сектора в Российской Федерации. Практическим же результатом осуществлённой работе является создание концепции, характеризующей общие положения, реализуемые в рамках создания экономической национальной системы нового типа.

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что сегодня инновационное экономическое развитие обеспечивается посредствам трансформации высокотехнологичного сектора, который ранее не имел высокой степени развития.

Целью работы является исследование инновационного развития экономики на основе трансформации высокотехнологичного сектора.

Научная новизна исследования заключается в предложенной модели формирования высокотехнологического сектора.

Инновационное совершенствование Российской Федерации стало возможным благодаря совокупности исследовательских работ, которые были проведены и представлены самыми разными специалистами. В числе таковых нами выделяются А. Варшавский [1], В. Акбердина [2], а также иные.

Следование инновационной экономики принципам трансформации высокотехнологичного сектора, практические подходы к формированию и развитию инновационной инфраструктуры, к финансированию инноваций, развитию научно-технического потенциала, коммерциализации разработок рассмотрены в работах В. В. Власова, Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский и др. [3], И.Г. Дежиной [4], и других исследователей.

Подходы, которые ранее использовались для выполнения задач, ставящихся перед государством в сфере инновационного развития, безусловно, являются актуальными и подлежащими применению. Однако в работах тех специалистов, которые нами были выше названы, имеется недостаточно тщательное представление методологического аппарата, применённого в рамках исследований. Кроме того, они характеризуются и таким недостатком, как недостаточно полное описание процессов инновационного развития, являющихся актуальными для того государства, что претендует на включение в перечень самых развитых в экономическом плане в мире.

Развитие инновационной экономики в условиях нового технологического уклада

Современный мир представляет собой такую систему, которая отличается высокой степенью динамичности. Объяснено это может быть, в частности, тем, что в настоящее время продолжает распространяться, набирая темпы, глобализация. Глобализация, в свою очередь, является процессом, благодаря которому степень интернациональной интеграции становится более глубокой, чем была ранее. Именно глобализация приводит к тому, что стартует функционирование региональных объединений, которые носят интеграционный характер.

Экономическая парадигма, которая сегодня является доминирующей для общества в развитых, а также в некоторых развивающихся государствах, исходит из следующего положения. Следует избавляться от таких случаев потребления ресурсного обеспечения, при которых оно расходуется недостаточно рациональным образом. Только в этом случае может обеспечиваться устойчивое общественное развитие.

Концепция устойчивого общественного развития определяет, что все процессы, которые функционируют в современной экономике во всем мире, должны тщательным образом исследоваться. Такие экономические процессы стоит проверять также и на возможность внедрения в них инновационных подходов [5, с. 12]. Благодаря систематическому обеспечению устойчивого развития государство получает возможность вывести собственную экономику на принципиально новый уровень. Делается это посредством достижения экономического роста [6, с. 22].

В той экономике, которая функционирует в мире сегодня, процессы, относящиеся к категории инновационных, являются самыми значимыми вне зависимости от того, о каком уровне идет речь (микро- или макроуровень).

Задачи, которые ставятся перед нынешним обществом с точки зрения обеспечения дальнейшего инновационного развития, могут быть сформулированы следующим образом. Они заключаются в обеспечении опережающего развития именно тех производств, которые относятся к категории высокотехнологичных. Это может быть сделано при обеспечении роста затрат на проведение НИОКР. Одновременно стоит организовывать и реализовывать в том числе и такие мероприятия, благодаря которым станут иметь большую степень популярности наукоёмкие услуги.

Уже сегодня, благодаря тем усилиям, которые ранее были предприняты, удалось сформировать крупный сектор, включающий в свой состав высокотехнологичные производственные объекты. Существующая тенденция позволяет нам заявить о том, что число подобных производств в ближайшие годы будет только расти. Таким образом, уже скоро создастся ситуация, при наступлении которой высокотехнологичные производства будут давать значительную прибавку для доходных составляющих бюджетов самых разнообразных уровней, от муниципального до федерального. А ещё их развитое функционирование предоставит возможность вывести качество жизни на новый уровень [7, с. 11].

Системы могут быть разделены на разные группы, которые являются организационными. Отличаются системы, причисленные к разным группам, уровнями, а также масштабами собственного функционирования.

Первая из рассматриваемых групп сформирована такими системами, которые являются гетерогенными. Их создание производится на глобальном уровне. Главная задача – это формирование стратегических программ, которые будут действовать на территории одного крупного государства, либо на территориях, занятых несколькими странами сразу. Эти программы носят многофункциональный и многоаспектный характер, связанный с решением назревших проблем по обеспечению последовательного перехода к устойчивому развитию мировой экономики.

В XXI в. всем государствам, независимо от достигнутого уровня, необходимо овладеть стратегией обеспечения устойчивого развития общества и преодоления межнациональных экономических и политических конфликтов. [8, с. 19].

Требуют своего решения сложные проблемы рационального и эффективного использования потенциальных возможностей международных рынков, создания равно выгодных экономических союзов между государствами, постепенного выравнивания их экономического и социального развития. [9, с. 5].

Вторая рассматриваемая группа сформирована такими системами, которые являются пригодными для обеспечения реализации национальных программ, относящихся к категории стратегических. Благодаря применению систем подобного рода можно добиваться того, чтобы межрегиональные, межхозяйственные связи, налаживаемые между разными странами, применялись более эффективно. Кроме того, подобные системы дают возможность более комплексно обеспечивать удовлетворение потребительского спроса, который с течением времени начинает характеризоваться как более крупный, многоаспектный. Использование систем, которые формируются в рамках реализации национальных программ стратегического характера, даёт возможность вывести на новый уровень эффективность работы, которая производится с природными ресурсами.

Система – это такой способ организации управленческой деятельности, который в условиях современного мира демонстрирует достаточно высокий уровень эффективности. Во многом это обеспечивается за счёт присутствия у системы соответствующих свойств. Во-первых, современные системы основываются на сетевой логике функционирования. Во-вторых, современные системы являются гибкими, в связи с чем их функционирование можно быстрым образом видоизменять, чтобы приспособить их к изменившимся условиям, если в этом появляется необходимость.

Социально-экономическая система, изменяясь под воздействием внешней среды, сохраняет свою сущность: материальное производство, трудовые и природные ресурсы, а также их основные функции, среди которых осуществление материального производства, непроизводственной продукции, преобразование полезных ископаемых в конечную продукцию [10, с. 31].

Все компоненты, которые интегрированы в состав субъективной, а также объективной подсистем, могут быть охарактеризованы с использованием соответствующих составляющих. Каждая такая составляющая даёт информацию о связях, благодаря функционированию которых те или иные ресурсы получают возможность видоизменять своё местоположение, оказываясь именно там, где они требуются.

Таким образом, область материального производства, а также непроизводственная область – это такие области, у которых имеется тесная зависимость друг от друга.

Является известным утверждение, в соответствии с которым именно за счёт материального производства непроизводственная область получает ресурсы, которые требуются ей для того, чтобы существовать. Но если вести речь именно об удовлетворении потребностей граждан, то здесь уже одного материального производства оказывается недостаточно. Возникает потребность в привлечении также и нематериальной сферы [11, с. 32].

Перейдём к изучению тех составляющих, которые интегрированы в инновационную систему и которые расцениваются в качестве базовых в её составе.

Как считают деятели, относящиеся к фундаментальной науке, источники инновационной деятельности, а также идеи, благодаря которым инновационная деятельность может вестись – это то, что в совокупности создаёт U-составляющую данной работы.

В функционировании предпринимательского сектора играют значительную роль такие промышленные предприятия, которые имеют высокую активность с точки зрения разработки, а также с точки зрения внедрения инноваций. Они могут считаться в том числе и стартапами, которые обеспечивают наличие В-компонента.

Что же касается государственного сектора, то роль его участников заключается прежде всего в том, чтобы сформировать нормативную базу, дающую возможность разработчикам интеллектуальной собственности, рассматривающей инновации, защищать её. Кроме того, организации, которые относятся к государственному сектору, реализуют в том числе и регулирующий функционал, благодаря которому участники инновационной системы получают возможность выстраивать взаимодействия друг с другом, пользуясь общими, универсальными правилами [12, с. 14].

Основная цель современного этапа трансформации экономики Российской Федерации заключается в том, чтобы войти в пятерку мировых экономик. Данная цель является крайне амбициозной, в связи с чем для того, чтобы добиваться её удовлетворения, требуется работать сразу в нескольких направлениях. Для достижения цели требуется внедрять самые новые технологии, развивать человеческий потенциал, подготавливать площадку для укрепления и распространения таких видов деятельности, что относятся к категории инновационных.

Вследствие распространения в нынешнем обществе тех процессов, существование которых обусловлено глобализацией, трансформируются подходы, цель использования которых – это содействие инновационному совершенствованию общемировой экономической системы. Такие подходы начинают характеризоваться всё более крупной ролью в них таких составляющих, как социокультурная, интеллектуально-информационная, а также структурная. Первая характеризует, каков культурный фон, на котором происходит становление и совершенствование национальной науки. Вторая составляющая обеспечивает, чтобы научные знания находились в доступе для всех, кто планирует их применение с целью вывода национальной экономики на новый уровень. Что же касается структурной составляющей, то благодаря её существованию создаются условия для популяризации услуг, имеющих высокую степень наукоёмкости.

Концепция экономической системы, обладающей высоким уровнем наукоемкости – это ценный инструмент для того, чтобы разрешать самые разнообразные задачи [13, с. 22]. Самые главные из них – это содействие появлению «экономики будущего», а также внедрение инноваций, относящихся к группе инклюзивных.

Сегодня при ведении деятельности, которая ориентирована на обеспечение трансформаций в высокотехнологичном секторе, используется прежде всего доктрина инновационного развития. Она акцентирует внимание на необходимости увеличения конкурентоспособности, а также на необходимости в том, чтобы экономика была более модернизирована.

Инновационное развитие экономики в рамках программно-целевого подхода

Программно-целевой подход особым образом характеризует взаимодействие, осуществляемое между такими структурами, как научные, государственные, а также коммерческие. В частности, этот подход определяет, как именно между названными выше структурами производится информационное взаимодействие, за счёт функционирования каких конкретных каналов оно способно осуществляться.

Исследование тех ситуаций, которые способны сформироваться вследствие того, что разные подсистемы, включаемые в состав одной и той же организации, взаимодействуют друг с другом, а также с теми подсистемами, которые относятся к внешней среде – это обязательно организуемый вид деятельности при разрешении вопроса о том, какой именно стратегией развития предприятие будет пользоваться в дальнейшем.

Схема, в соответствии с которой управленческий процесс выстраивается и осуществляется, создаётся посредством применения методов, относящихся к управленческой теории. В частности, при формировании данной схемы следует вести ту деятельность, которая связана с формированием стратегии, обеспечивающей избавление от проблемы, а также разрешение той ситуации, что должна быть устранена. Если говорить иначе, то каждый субъект, который работает в экономике, оказывается поставленным перед выбором. Один из возможных вариантов действий заключается в том, чтобы устранять сформировавшуюся проблему, демонстрируя реакцию на те события, которые случились. Второй из возможных вариантов действий заключается в том, чтобы добиться адаптации собственного функционирования к тем условиям социально-экономического характера, которые являются актуальными в настоящий момент времени [14, с. 18].

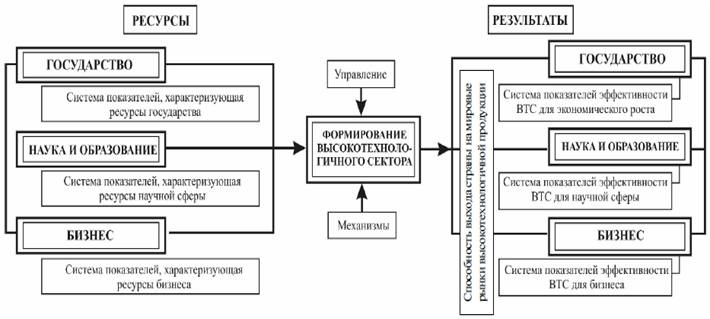

На

представленном ниже рисунке охарактеризована модель формирования

высокотехнологичного сектора.

На

представленном ниже рисунке охарактеризована модель формирования

высокотехнологичного сектора.

Рисунок 1. Модель формирования высокотехнологического сектора

Составлено автором

При формировании программы следует обеспечивать соблюдение определённой совокупности критериев. Эти критерии задают, в частности, то, насколько программа должна являться эффективной со стратегической, а также с тактической точек зрения [15, с. 23].

Если возникает потребность в том, чтобы функционирование организации было оценено с точки зрения того, насколько эффективным образом выстраивается в ней управление, то необходимо пользоваться соответствующими показателями для этого. Такие показатели, в частности, отражают, как связаны между собой задачи, цели, а также функции системы.

План формирования системы – это такой документ, который характеризует ресурсы, требуемые для достижения поставленных целей. Посредством применения данного документа можно добиваться координации действий, которые предпринимаются отдельными частями системы [16, с. 31]. Соответственно, план должен характеризовать такие меры, которые предпринимаются для того, чтобы все уровни системы справлялись с поставленными перед ними задачами.

Инновационные приоритеты развития экономики на основе трансформации высокотехнологичного сектора

Осуществление перехода к такому экономическому развитию, которое может быть охарактеризовано в качестве инновационного – это одна из основных целей, которая ставится сегодня государством в научной области.

На рисунке 2 отражена информация, которая описывает, какие именно главные стратегии в сфере инновационного развития реализуются сегодня в Российской Федерации. Рассматриваемые на рисунке 2 стратегии предполагают, в частности, использование различных ориентиров [17, с. 12].

В текущих условиях является актуальным такая научно-технологическая последовательность, в которой первая стадия принадлежит исследованиям. По итогам проведения исследований формируются разработки. Далее производится трансфер технологий, в связи с обеспечением которого доступ к разработкам получает уже массовое производство. А оно, соответственно, обеспечивает мультиплицирование сделанных ранее разработок, благодаря чему потребители получают возможность ими пользоваться. Представленная выше последовательность во многом обеспечивается за счёт проведения НИОКР. Они реализуются университетами, а также прочими структурами научно-исследовательского профиля [18, с. 16].

Рисунок 2. Приоритетные стратегии инновационного развития

Составлено автором

Как нам представляется, избавление от тех проблем, которые уже выявлены и существуют – это то, что в первую очередь должно обеспечиваться посредством создания НИС. Впрочем, компонентами НИС являются не только такие учреждения, которые сконцентрированы на ведении деятельности научно-исследовательского характера. В качестве компонентов данной системы рассматриваются в том числе и такие организации, благодаря функционированию которых сведения о результатах НИОКР могут популяризоваться, включаться в промышленный оборот [19, с. 8].

На рисунке 3 нами представлены данные, которые описывают, в каких главных направлениях производится современное инновационное развитие. Инновационная база – это один из основополагающих элементов всей инновационной инфраструктуры, без которого её функционирование в принципе не представляется возможным.

Рисунок 3. Основные направления инновационного развития

Составлено автором

Сегодня сформировалась такая ситуация, при которой весь потенциал, присутствующий у инновационных технологий, достаточно сложна для преодоления. Ведь субъекты потребительского рынка, хоть и показывают спрос на использование инноваций, однако его объема явно недостаточно.

Таким образом, создание институтов, благодаря работе которых инновации могут быть переведены в коммерческую форму – это обязательная составляющая успеха в функционировании инновационной инфраструктуры.

Промышленность, которая сегодня присутствует в Российской Федерации, характеризуется наличием очень большого количества отраслей. И большинство из данных отраслей сегодня находятся в состоянии динамичного развития. Достижение столь успешного результата продиктовано целым комплексом факторов. Сегодня российская экономика достаточно интенсивно связывается с иностранными рынками, благодаря чему у национальных предприятий появляется больше возможностей, чтобы сбывать собственную продукцию, причём делая это по достаточно высоким ценам [20, с. 5].

Приоритетными сегодня считаются на уровне государства практически все промышленные отрасли, которые имеются в Российской Федерации. Нам представляется, что такое положение дел не в полной мере соответствует самому определению термина «приоритет». Мы считаем, что действительно приоритетными можно считать только такие сферы промышленности, которые обеспечивают значительную добавленную стоимость для продукта. А это может быть сделано только за счёт концентрации ресурсов на развитии тех отраслей, которые дают высокий уровень обработки поступающего сырья. При необходимости следует концентрировать ресурсы, выделяемые для развития, не на всей отрасли в целом, а только на конкретные её сегменты. В каждом конкретном случае необходимо рассматривать данный вопрос в индивидуальном порядке, основываясь на том, какая ресурсная обеспеченность присутствует, какой объём рынка имеется, насколько хорошо сегмент производства связан с иными отраслями в экономике.

Основным ресурсом, который применяется сегодня для того, чтобы экономика могла развиваться инновационным образом, считается такой, как человеческий капитал. Эффективность, с которой человеческий капитал применяется, в существенной степени зависит от уровня его качества.

Чтобы человеческий капитал, которым располагает Российская Федерация, мог совершенствоваться, необходимо в первую очередь трансформировать функционирование системы образования. Это должно быть сделано в соответствии с теми целями, которые поставлены в сфере инновационного государственного развития [21, с. 31].

Следующий рассматриваемый нами приоритет – это обеспечение совершенствования таких технологий, которые дают возможность экономить количество расходуемых энергетических ресурсов. В качестве экономической системы, обладающей достаточным для обеспечения государственного развития уровнем эффективности, рассматривается такая, что характеризуется рациональным использованием ресурсов самых разных видов (природных, материальных, трудовых, а также прочих). Если проводятся какие-либо мероприятия, ориентированные на то, чтобы сделать национальную экономику в большей степени диверсифицированной, то нужно учитывать положения, закрепляемые принципами по устойчивому развитию.

Далее мы переходим к исследованию такого приоритета, который заключается в предоставлении необходимого объёма поддержки для предпринимателей, ориентированных на повсеместное распространение инноваций. Инновации должны распространяться абсолютно в любом бизнесе, вне зависимости от того, к какой именно группе он относится. И к этому нужно активно привлекать банковские организации, большинство из которых сегодня не имеет значительного желания предоставлять кредитные финансовые ресурсы в адрес инновационных проектов. Мотивируется это значительным уровнем риска данных проектов, что, в принципе, является обоснованным утверждением. Однако в том случае, если банковские организации и дальше будут придерживаться выбранной ими политики, то оказывается потерянным один из основных источников для обеспечения инновационного развития национальной экономики.

Даже в тех экономических отраслях, которые рассматриваются как относящиеся к группе традиционных, нужно внедрять технологии будущего. Без этого экономика государства не получит возможности добиваться такого роста конкурентоспособности, который требуется ей для того, чтобы и дальше выдерживать перманентно ожесточающуюся конкурентную борьбу на внешних рынках.

Современная промышленность, которая имеется в Российской Федерации, содержит в себе достаточно большое количество диспропорций в развитии. Одна из них проявляет себя в том, что предприятия, относящиеся к добывающим отраслям, находятся на принципиально ином уровне развития, если сравнивать их со всеми остальными. Для преодоления сложившейся ситуации необходимо реализовывать такую общенациональную стратегию развития, в соответствии с которой станет предусматриваться, что обеспечение развития именно обрабатывающих производств – это основной государственный приоритет [22, с. 25].

Как нам представляется, такая стратегия обеспечения инновационного совершенствования российской экономики, которая будет отвечать всем нынешним реалиям, может основываться на одновременном существовании нескольких направлений. Первое из них предполагает постепенный уход российской экономики от той сырьевой ориентации, которая формировалась в течение нескольких десятилетий. Второе направление станет предполагать проведение мероприятий, ориентированных на то, чтобы уровень конкурентоспособности товаров, производимых российскими предприятиями, становился более высоким.

Сегодня крайне важно обеспечивать быструю диверсификацию национальной экономики. А этого не может быть сделано без формирования соответствующей платформы для выстраивания инновационной деятельности; без того, чтобы процессы, обеспечивающие перевод инновационных технологий в коммерческий вид, являлись более эффективными, чем сегодня [23, с. 52].

Результаты.

Сегодня инновационная экономика – это то, без чего современное государство не сможет добиваться экономического роста. Это утверждение в полной мере осознаётся руководством Российской Федерации. Впрочем, несмотря на это, та политика, которая реализуется для обеспечения национального инновационного совершенствования, всё ещё не позволила прийти к требуемым результатам. Многие из выпускаемых продуктов по-прежнему не имеют в себе никакой инновационной компоненты, в связи с чем их уровень конкурентоспособности на внешних, а также на внутреннем рынке снижается. Продиктовано это разными причинами, самые основные среди которых заключаются в отсутствии достаточного количества специалистов с требуемым уровнем квалификационной подготовки, а также в связи с тем, что инновационные продукты ещё не нашли достаточного спроса на потребительском рынке.

Заключение.

Инновационная экономика представляет собой то, к чему сегодня стремится Российская Федерация, проводя деятельность, ориентированную на совершенствование экономических показателей собственного развития. Инновационная экономика предполагает обеспечение максимальной степени популярности тех товаров, что выпускаются производствами, полностью соответствующими требованиям, обозначаемым либо пятым, либо самым новым, шестым технологическим укладом. Обязательный компонент любой инновационной экономики – высокотехнологичный. Инновационная экономика нового типа содержит такие сегменты, как высокотехнологичный сегмент; сегмент, ориентированный на инновационное развитие традиционных отраслей промышленности; сегмент, включающий в себя систему инклюзивных инноваций; региональные инновационные системы.

На базе выявленных тенденций социально-экономических особенностей Российской Федерации, с одной стороны, и наличия природных ресурсов, с другой стороны, проведена оценка потенциала развития новой экономики.

Предложены направления развития инновационной экономики нового типа на основе активизации ключевых ее компонентов.

Таким образом, теоретический и практический вклад, эмпирическое исследование, представленное в данной работе, служат опорными точками для вывода экономики Российской Федерации на качественно новый уровень в соответствии с трансформацией высокотехнологичного сектора.

References:

Abramov A.E., Avksentev N.A., Apevalova E.A., Arlashkin I.Yu. i dr. (2023). Rossiyskaya ekonomika v 2022 godu. Tendentsii i perspektivy [The Russian economy in 2022. Trends and prospects] M.: Izd-vo In-ta Gaydara. (in Russian).

Abramova M.A., Alekseev A.I., Andrianov V.D., Akhapkin N.Yu. i dr. (2021). Rossiyskaya sotsialno-ekonomicheskaya sistema: realii i vektory razvitiya [The Russian socio-economic system: realities and vectors of development] Moscow: INFRA-M. (in Russian).

Akberdina V.V., Pyankova S.G. (2021). Metodologicheskie aspekty tsifrovoy transformatsii promyshlennosti [Digital transformation of industry: methodological aspects]. Scientific works of the Free Economic Society of Russia. 227 (1). 292313. (in Russian). doi: 10.38197/2072-2060-2021-227-1-292-313.

Alabugin A.A., Mukhortova N.A. (2019). Aktualnye problemy otsenki i kachestva regulirovaniya protsessov naukoemkogo razvitiya kompleksa predpriyatiy postindustrialnogo tipa. chast 2 [Topical issues of assessment and quality of regulation of the processes of knowledge-based development of a complex of post-industrial enterprises. part 2]. Bulletin of the South Ural State University. Series: economics and management. 13 (3). 60-68. (in Russian). doi: 10.14529/em190306.

Bragina A.V., Vertakova Yu.V., Evchenko A.V. (2020). Razvitie skvoznyh tekhnologiy planirovaniya deyatelnosti promyshlennogo predpriyatiya v usloviyakh tsifrovizatsii ekonomiki [Development of end-to-end technologies for planning the activities of an industrial enterprise in the context of digitalization of the economy]. Organizer of Production. 28 (1). 24-36. (in Russian). doi: 10.25987/VSTU.2019.77.39.003.

Gorlacheva E.N., Ivannikova E.M. (2019). Metodologiya upravleniya kognitivnymi faktorami proizvodstva vysokotekhnologichnyh predpriyatiy [Cognitive factors management methodology for the production of high-tech enterprises]. Ekonomika nauki. 5 (3). 203-214. (in Russian). doi: 10.22394/2410-132X-2019-5-3-203-214.

Koleschuk O.Ya. (2020). STRUKTURNі TRANSFORMATsіЇ YaK PRіORITETNIY VEKTOR ROZVITKU іNNOVATsіYNOGO POTENTsіALU MAShINOBUDіVNIKh PіDPRIЄMSTV [Structural transformations as a priority vector for the development of the innovative potential of machine-building enterprises]. Biznes inform. (1(504)). 62-68. (in Russian). doi: 10.32983/2222-4459-2020-1-62-68.

Kuregyan S.V., Lepesh G.V., Makarova I.V., Meleshko Yu.V., Ugolnikova O.D. (2020). Metodologicheskie osnovy issledovaniya modernizatsii promyshlennyh kompleksom v kontekste neoindustrializatsii [Methodological bases for studying the industrial complexes modernization in the neo-industrialization context]. Ekonomicheskaya nauka segodnya. (12). 65-72. (in Russian).

Kuznetsov D.A. (2020). Formirovanie promyshlennoy politiki Rossii na osnove innovatsionnyh prioritetov [Russian industrial policy formation on the basis of innovative priorities]. Saint-Petersburg Economic Journal. (1). 6-14. (in Russian). doi: 10.25631/PEJ.2020.1.6.14.

Larin S.N., Khrustalev O.E., Ermakova Ya.M. (2019). Modelirovanie protsessov modernizatsii naukoemkikh promyshlennyh proizvodstv [Modeling of modernization processes of high-tech industrial production]. Nauka bez granits. (9(37)). 5-9. (in Russian).

Maksimova V.F. (2019). «Intellektualnaya monopoliya» kak osobaya forma rynochnoy struktury [Intellectual monopoly as a special form of market structure]. Innovation and Investment. (10). 46-50. (in Russian).

Mishunina L.N., Yakubovskiy Yu.V. (2020). Innovatsionnyy podkhod k razvitiyu naukoemkogo vysokotekhnologichnogo sektora promyshlennosti vo vzaimodeystvii s vuzami (na primere Primorskogo kraya) [An innovative approach to the development of a knowledge-intensive high-tech industry sector in cooperation with universities (on the example of Primorsky Krai)] Modernization of Russia: priorities, problems, solutions. 514-517. (in Russian).

Mizyun V.A., Ishkildina S.A., Evdovskaya S.A. (2019). Tsifrovoe proizvodstvo: otlichitelnye kharakteristiki i perspektivy razvitiya [Digital production: distinctive characteristics and prospects for development]. Bulletin of Saratov Socio-Economic Institute of Plekhanov Russian University of Economics. (4(78)). 71-75. (in Russian).

Oborin M.S. (2020). Rol regionov s «umnoy spetsializatsiey» v sotsialno-ekonomicheskom razvitii Rossii [The role of regions with «smart specialization» in the socio-economic development of Russia]. Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky. Series: Social Sciences. (4(60)). 23-30. (in Russian).

Polyanin A.V., Markov R.A. (2020). Formirovanie strategii naukoemkogo proizvodstva [Formation of a knowledge-intensive production strategy]. Vestnik Akademii znaniy. (4(39)). 292-297. (in Russian). doi: 10.24411/2304-6139-2020-10480.

Rogozina E.A., Filimonikhina T.V., Dmitriev N.D. (2020). Postroenie innovatsionnoy sistemy menedzhmenta kachestva [Creating an innovative quality management system]. Strategii biznesa. 8 (2). 45-49. (in Russian). doi: 10.17747/2311-7184-2020-2-45-49.

Shinkevich A.I., Kudryavtseva S.S., Shinkevich M.V. (2020). Tendentsii biznes-resheniy v razvitii intellektualnogo proizvodstva [Business decision trends in the intellectual production development]. Vestnik Universiteta. (8). 41-47. (in Russian). doi: 10.26425/1816-4277-2020-8-41-47.

Speshilova N.V., Andrienko D.A., Rakhmatullin R.R., Speshilov E.A. (2019). Analiz i otsenka gorizontov primeneniya tekhnologii neyrointerfeysa pri realizatsii kontseptsii «Industriya 4. 0» v konkuriruyushchem mirovom ekonomicheskom prostranstve [Analysis and evaluation of the horizons of application of neurointerface technology in the implementation of the concept of «Industry 4.0» in a competitive global economic space]. Vestnik evraziyskoy nauki. (2). 47. (in Russian).

Trofimova N.N. (2020). Problemy i perspektivy investirovaniya v tsifrovuyu modernizatsiyu naukoemkikh proizvodstv [Problems and prospects for investing in digital modernization of scientific production]. Strategii biznesa. 8 (6). 153-156. (in Russian). doi: 10.17747/2311-7184-2020-6-153-156.

Trofimova N.N. (2020). Problemy strategicheskogo upravleniya biznes-protsessami v usloviyakh kompleksnoy tsifrovizatsii naukoemkikh proizvodstv [Problems of strategic management of business processes in the context of integrated digitalization of high-tech industries]. Vestnik Universiteta. (8). 33-40. (in Russian). doi: 10.26425/1816-4277-2020-8-33-40.

Vasileva I.A., Komonov D.A, Sazonova M.V. (2019). Issledovanie klyuchevyh resursov protsessa transformatsii korporativnoy innovatsionnoy sistemy otechestvennyh predpriyatiy [The study of key resources of transformation of a corporate innovative system of russian enterprises]. Bulletin of the Moscow State Regional University. series: economics. (1). 16-24. (in Russian). doi: 10.18384/2310-6646-2019-1-16-24.

Vlasova V.V., Gokhberg L.M., Ditkovskiy K.A., Kotsemir M.N., Martynova S.V., Nesterenko A.V., Polyakova V.V., Ratay T.V., Sagieva G.S., Streltsova E.A., Tarasenko I.I., Yudin I.B. (2023). Rossiyskaya nauka v tsifrakh: 2023 [Russian science in figures: 2023] M.: NIU VShE. (in Russian).

Zinchenko A.S. (2019). Sushchnost i soderzhanie korporativnoy innovatsionnoy sistemy na sovremennom etape razvitiya ekonomiki Rossii [The nature and contents of enterprise innovation system in modern Russian economy]. Bulletin of the Moscow State Regional University. series: economics. (1). 35-42. (in Russian). doi: 10.18384/2310-6646-2019-1-35-42.

Страница обновлена: 09.08.2025 в 14:21:02