The relationship between the development of students' competencies in time management and adaptation

Vertinova A.A.1![]() , Makogonova P.V.1

, Makogonova P.V.1

1 ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет»

Download PDF | Downloads: 28

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 18, Number 4 (April 2024)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=65658526

Abstract:

Nowadays, with the endless flow of information and data, it is becoming more and more difficult to manage one's own time, making it a valuable resource. Today, time management has become one of the most important supra-professional competencies that can determine a person's success, starting from university. Therefore, its study and development has become another pedagogical task. The article highlights the importance of time management skill development for students, which is characterized by academic, professional and personal success. The authors have determined its relationship with the process of students' adaptation, which consists in the fact that a higher level of time management skill development is associated with a higher level of adaptability.

The article presents the results of the students' survey, which confirms the identified relations on the example of the first and senior year students. The presented research may be useful for academic staff in the framework of formation of a balanced educational process and youth policy activities. It may also become the basis of methodological material in the framework of further analysis of the competency development.

Keywords: competency, time management, adaptation, educational process

JEL-classification: I21, I23, I25, I26, I28, C41

Введение

Стремительность развития всех сфер жизни современного общества ставит перед будущими поколения новые условия, например, тенденция обучения через всю жизнь стала уже необходимостью и нормой в конкурентной среде рынка труда. В следствие этого, начиная с университета, необходимо обучать не только жёстким профессиональным навыкам, но и мягким надпрофессиональным, а также применять технологии повышения личной эффективности. Таким образом, из-за повышающейся скорости изменений студентам, в первую очередь, необходимо уметь быстро адаптироваться к новым условиям. Процесс адаптации и его длительность зависит от разных факторов, начиная от темперамента студента и заканчивая удобством инфраструктуры, в которой он находится. Тем не менее, результаты адаптации во многом зависят от способности управления временем, благодаря которой студент повышает свою дисциплинированность и уровень экологичности (по отношению ко времени).

Говоря об адаптации студентов, можно выделить определение Виноградовой А. [1], которое говорит, что «адаптация студентов к обучению в ВУЗе – это системный, поэтапный, двусторонний процесс формирования и развития когнитивных, мотивационно-волевых, социально-коммуникативных связей, которые определяют субъектное функционирование студента в образовательной среде высшего учебного заведения». Шигивалеева Г.Р. [2] дополняет данное определение таким аспектом как «безопасность образовательной среды». К критериям и показателям эффективной адаптации студентов к обучению в университете можно отнести: успеваемость, здоровье как психологическое, так и физиологическое, удовлетворенность учебным процессом и отношениями в коллективе, активность студентов в образовательной и общественной деятельности [3].

Изучая сущность такой компетенции как «тайм-менеджмент» можно сделать вывод о том, что она представляет собой оптимальное использование ресурсов, в частности времени [4]. Дальнейший анализ научных источников показал, что исследователи в целом соглашаются с данным определением, однако некоторые из них, например, Поддубная М.Н. и Шалбарова А.И. [5], Пистоль К.А. [6] сужают понятие «тайм-менеджмента» до инструмента планирования деятельности или управления, а Лысикова О.В. [7] – до основы личной эффективности. При этом стоит отметить универсальность данного понятия, т.к. ее рассматривают как в управленческой и кадровой деятельности, туризме и образования. Однако, такие ученые как Лопанова Е.В. и Савина Н.В. [8], Алипханова Ф.Н., Квитковская А.А. [9] предлагают считать тайм-менеджмент частью или технологией самоорганизации, в частности применительно к образовательной сфере.

Таким образом несмотря на большое количество работ, связанных отдельно со способностью к адаптации в университетах и отдельно с развитием компетенции «тайм-менеджмент» у студентов, изучение вопроса взаимосвязанности данных навыков не столь обширны. Например, Низамова Ч.И. [10] говорит о необходимости самоорганизации студентов в период их адаптации и далее проводит диагностику уровня самоорганизации. В своей работе Киселева Н.С. [11] проводит аналогичное исследование, однако также направленное на изучение эффективности использования студентами времени без определения соотношения между адаптацией студентов и обладанием ими компетенции «тайм-менеджмент».

Проблема исследования заключается в недостаточной изученности взаимосвязи между уровнем развития компетенции «тайм-менеджмент» у студентов и их адаптации к учебному процессу, а также возможных последствий в профессиональной деятельности при низком уровне данной взаимосвязи.

Таким образом, цель работы заключается в том, чтобы с помощью сопоставления уровня развития компетенций «тайм-менеджмент» и «адаптация», выявить зависимость между процессом адаптации студентов в университете и использованием ими технологий тайм-менеджмента.

Данная цель была разбита на следующие задачи:

1. Выявить возможные уровни развития компетенций «тайм-менеджмент» и «адаптация».

2. Предложить концептуальную модель соотношения уровня владения тайм-менеджментом студентами с их уровнем адаптации в университете.

3. Определить уровень владения тайм-менеджментом и уровень адаптации студентов.

Научная новизна исследования состоит во взаимоувязке компетенции «тайм-менеджмент» и уровня адаптации студентов в университете, представленной в виде концептуальной модели.

Материалы и методы исследования

Информационная база исследования включает отечественные и зарубежные труды ученых, изучающих проблемы и возможности управления временем, этапы развития компетенции тайм-менеджмента и ее влияния на период адаптации обучающихся к учебному процессу, а также различные инструменты и технологи, упрощающие данный процесс.

Чтобы достичь поставленной цели, был использован комплекс взаимосвязанных методов:

- на основе логико-структурного метода было проведено изучение теоретического материала и выявлены возможные уровни владения тайм-менеджмента;

- анализ, синтез, методы систематизации и графической визуализации были применены для формирования концептуальной модели соотношения уровня владения тайм-менеджментом и уровнем адаптации;

- метод опроса и анализа полученных данных позволили определить соотношение уровня владения тайм-менеджментом и уровня адаптации на примере студентов ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет».

Результаты исследования

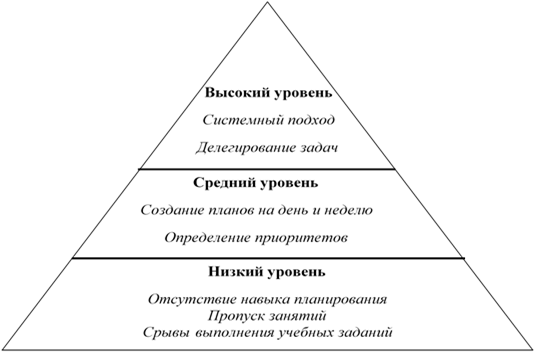

Согласно проведенному анализу, компетенция «тайм-менеджмент» может быть оценена на уровнях низкой, средней и высокой степени развития, исходя из уровня навыков и эффективности в управлении временем.

Низкий уровень компетенции: проблемы с планированием: недостаточное планирование задач и отсутствие структуры в рабочем дне; прокрастинация: постоянное откладывание задач и невыполнение в срок; недостаточная организация: отсутствие системы управления задачами и временем.

Средний уровень компетенции: ежедневное планирование: создание планов на день, неделю, месяц; умение определять приоритеты: способность выделять наиболее важные задачи; использование «to-do» списков: составление списка дел для более структурированного подхода к задачам; умение управлять временными блоками: разделение времени на блоки для выполнения различных задач.

Высокий уровень компетенции: системное мышление: способность видеть взаимосвязи между задачами и целями; эффективное делегирование: умение передавать задачи другим, когда это возможно; оптимизация рабочего процесса: использование продвинутых методов и технологий для увеличения продуктивности; способность справляться с прерываниями: разработка стратегий для минимизации внешних отвлекающих факторов.

Уровни компетенции в управлении временем можно сопоставить с адаптацией студентов к учебному процессу следующим образом:

Низкий уровень компетенции в управлении временем предполагает неструктурированный учебный процесс: студенты имеют трудности с организацией своего учебного времени, что может привести к пропуску занятий и срывам сроков выполнения учебных заданий.

Средний уровень компетенции управлении временем предполагает ежедневное планирование и среднее управление учебным временем: студенты могут формировать планы на день и неделю, определять приоритеты, применять методы борьбы с прокрастинацией, но могут все равно испытывать некоторые трудности с управлением учебными обязанностями.

Высокий уровень компетенции в управлении временем предполагает системное планирование и эффективное управление учебным временем: студенты с высоким уровнем компетенции способны системно подходить к своему учебному процессу, могут оптимизировать свой учебный процесс, делегировать задачи, использовать продвинутые методы планирования и приоритизации. Это позволяет им учиться более эффективно, достигать высоких результатов и справляться с обязанностями более успешно, а также развивать стратегическое мышление, которое позволяет подходить к выполнению учебных задач осмысленно, понимая как полученные умения можно применить в будущем.

Таким образом, на основании проведенного анализа возможных уровней компетенций «тайм-менеджмент» и «адаптация» может быть предложена следующая концептуальная модель (рис. 1).

Рисунок 1 – Концептуальная модель соотношения уровня развития компетенций «тайм-менеджмент» и «адаптация» (составлено авторами)

В ходе исследования, проведенного с октября по ноябрь 2023 года было проанкетировано 112 студентов первого и третьего курсов, обучающихся в ФГБОУ ВО «ВВГУ» по направлениям «Экономика», «Менеджмент» и «Туризм». Доля респондентов первого и третьего курсов – одинаковая, по 50%.

Эти группы респондентов были отобраны сознательно, так как многие молодые люди, перешедшие из статуса школьников в студенты, сталкиваются с вызовом эффективного управления своим временем и выполнения задач. Вместе с этим важно оценить уровень навыка управления временем у студентов третьего курса, у которых уже есть опыт обучения в ВУЗе не менее двух лет. К тому же студенты направления «Менеджмент» являются будущими управленцами, следовательно, польза от навыка самоуправления, заложенного на раннем этапе обучения, будет высока.

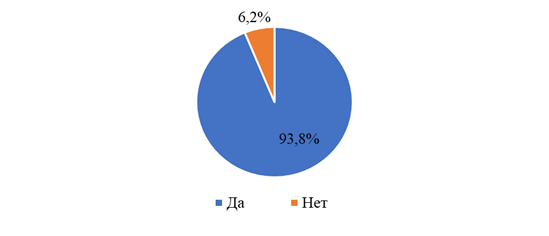

Рисунок 2 - Необходимость планирования своей деятельности своего дня (составлено авторами)

На

рисунке 2 отражены результаты ответов на вопрос «Считаете ли вы необходимым

планировать и организовывать свою деятельность для успешной реализации?». 93,8%

опрошенных выразили согласие с тем, что планирование и организация своей

деятельности необходимы для успешной реализации. Следует отметить, что доля

студентов первого и третьего курсов, отвечавших на данный вопрос, была

одинаковой.

На

рисунке 2 отражены результаты ответов на вопрос «Считаете ли вы необходимым

планировать и организовывать свою деятельность для успешной реализации?». 93,8%

опрошенных выразили согласие с тем, что планирование и организация своей

деятельности необходимы для успешной реализации. Следует отметить, что доля

студентов первого и третьего курсов, отвечавших на данный вопрос, была

одинаковой.

Рисунок 3 – Необходимость планирования (составлено авторами)

На рисунке 3 представлены результаты ответов на вопрос «Планируете ли вы свой день?». Согласно данным, 48,2% респондентов заявили, что они стараются планировать свой день, но редко удается придерживаться плана, 33,9% ответили «Да», и 8,9% ответили «Нет». Интересно, что процентное соотношение студентов первого и третьего курсов, ответивших «Стараюсь планировать, но редко получается придерживаться плана», составляет 52% и 48% соответственно. В то время как процентное соотношение студентов первого и третьего курсов, ответивших «Да», равно 29% и 71% соответственно. Это может указывать на отсутствие необходимых навыков управления временем у студентов первого курса. Также следует отметить, что из 61 респондента третьего курса не было ни одного студента, выбравшего вариант «Не умею это делать», в то время как 2 студента первого курса выбрали именно этот вариант. Такие ответы как «Мне это не нужно» и «Нет» в сумме от общего числа опрошенных составили около 15%.

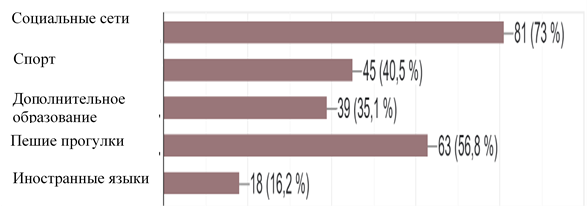

Рисунок 4 – Использование студентами свободного времени (составлено авторами)

Результаты ответов на вопрос «Чем занимаетесь в свободное время» представлены на рисунке 4. Важно отметить, что в данном вопросе респондентам предоставлялась возможность выбрать несколько вариантов ответа. Из полученных данных следует, что:

· 73% респондентов проводят свое свободное время, «Просматривая и общаясь в социальных сетях», при этом 54% студентов третьего курса и 46% первокурсников выбирают этот вариант.

· 56,8% опрошенных студентов «Проводят время на улице (с друзьями)», при этом 40% из них составляют первокурсники и 60% студентов третьего курса.

· 40,5% респондентов занимаются спортом в свое свободное время, причем 42% первокурсников и 58% студентов третьего курса включаются в эту деятельность.

· 45% опрошенных изучают иностранные языки и получают дополнительное образование, при этом 44% первокурсников и 56% студентов третьего курса выбирают этот вариант.

Остальные варианты ответов были менее популярными и встречались в единичных случаях. Из этого можно сделать вывод, что самым распространенным способом проведения свободного времени среди опрошенных является «Просматривание и общение свободного времени в социальных сетях», однако это не всегда является продуктивным использованием свободного времени.

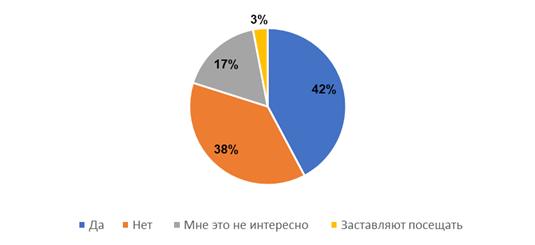

Рисунок 5 – Участие студентов в дополнительных мероприятиях внутри ВУЗа (составлено авторами)

Результаты ответов на вопрос «Участвуете ли вы в дополнительных мероприятиях внутри университета» (рис. 5) указывают на следующие заключения:

· 42% опрошенных ответили «Да», причем из них 72% составляют первокурсники в то время, как только 28% - студенты третьего курса. Это может свидетельствовать о том, что первокурсники более активно участвуют в дополнительных мероприятиях внутри университета.

· 17% респондентов выбрали вариант ответа «Мне это не интересно», и среди них 21% - первокурсники, а 79% - студенты третьего курса. Возможно, студенты третьего курса сталкиваются с увеличением учебной нагрузки и другими обязанностями, что снижает их интерес к дополнительным мероприятиям.

· 37,5% опрошенных ответили «Нет», и среди них 26% - первокурсники, а 74% - студенты третьего курса. Следовательно, студенты первокурсники более вовлечены в учебный и развлекательный процесс внутри университета, чем студенты третьего курса.

Эти результаты могут указывать на то, что с течением времени и увеличением академической нагрузки у студентов третьего курса уменьшается их активность в учебных и развлекательных мероприятиях внутри университета.

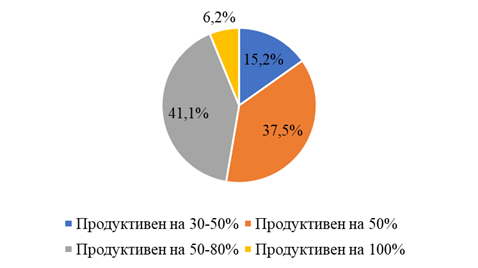

Рисунок 6 – Оценка продуктивности дня (составлено авторами)

На рисунке 6 представлены ответы на вопрос «Считаете ли вы, что ваш день проходит продуктивно» показали следующие результаты:

· 41% респондентов выбрали вариант «Продуктивен на 50-80%». Более 50% первокурсников выбрали именно этот вариант.

· 66% студентов третьего курса отметили, что их продуктивность дня составляет 50%, и 50-80%, доли данных вариантов ответа равные – по 50%.

· Стоит отметить, что вариант «Продуктивен на 100%» выбрали только студенты третьего курса – 11% от их общего числа. Это может указывать на то, что более опытные студенты более уверенно чувствуют себя в отношении продуктивности своих дней.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что первокурсники могут иметь более оптимистическое восприятие продуктивности своего дня, в то время как студенты третьего курса оценивают свою продуктивность более адекватно, и их уверенность в достижении максимальной продуктивности увеличивается по мере прохождения обучения.

Рисунок 7 – Проведение анализа прошедшего дня (составлено авторами)

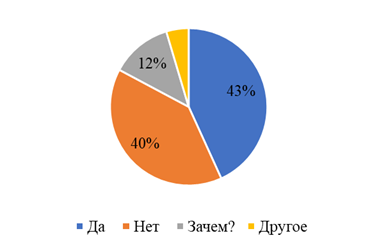

Результаты ответов на вопрос «Анализируете ли вы прошедший день и делаете ли выводы» (рисунок 7) позволяют сделать следующие выводы:

· 43% опрошенных ответили утвердительно, что они анализируют свой прошедший день и делают выводы. В этой группе 25% составляют первокурсники, в то время как 75% - студенты третьего курса.

· 40% респондентов ответили «Нет», и среди них 61% составляют первокурсники, а 39% - студенты третьего курса. Это свидетельствует о том, что большинство первокурсников не анализируют свой прошедший день.

· Еще 13% респондентов ответили на вопрос «Зачем?» и выразили сомнение в целесообразности проведения анализа своего дня. В этой категории 79% составляют первокурсники, а 21% - студенты третьего курса.

Из

этого можно сделать вывод, что студенты третьего курса более рационально

подходят к вопросу анализа своего прошедшего дня, и 60% из них проводят такой

анализ и делают соответствующие выводы. В то время как 75% первокурсников не

анализируют свой день, либо сомневаются в целесообразности данного анализа. Это

может указывать на более развитую у старших студентов способность к самоанализу

и саморегуляции.

Из

этого можно сделать вывод, что студенты третьего курса более рационально

подходят к вопросу анализа своего прошедшего дня, и 60% из них проводят такой

анализ и делают соответствующие выводы. В то время как 75% первокурсников не

анализируют свой день, либо сомневаются в целесообразности данного анализа. Это

может указывать на более развитую у старших студентов способность к самоанализу

и саморегуляции.

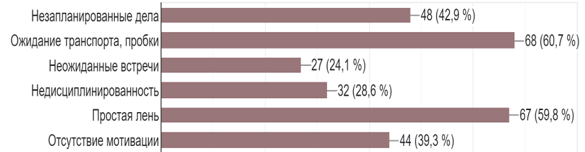

Рисунок 8 – Основные проблемы нехватки времени (составлено авторами)

Двумя основными проблемами нехватки времени среди опрошенных (рис. 8) являются «Ожидание транспорта, пробки» и «Простая лень», с этим сталкиваются 60,7% и 59,8% соответственно. Что примечательно, при анализе ответов на данный вопрос, доля студентов 1 и 3 курсов являлась равной. Также среди основных проблем, вследствие которых возникает нехватка времени являются «Незапланированные дела» и «Отсутствие мотивации», такие проблемы испытывают 40% респондентов от их общего числа. Важно отметить, что в структуре ответов на данный вопрос не наблюдается корреляции между конкретным ответом и курсом обучения респондента.

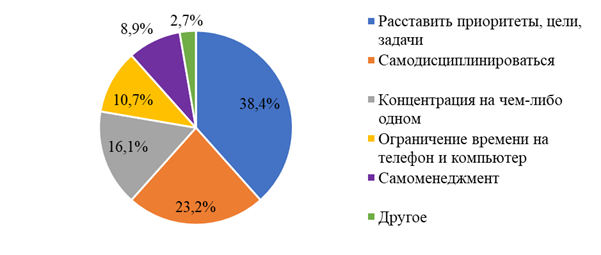

Рисунок 9 – С чего начать правильно распределять время (составлено авторами)

Ответы на вопрос «С чего бы вы начали правильно распределять время?» расположились в следующем порядке (рис. 9):

· 38% опрошенных предпочли бы начать управление своим временем с «Расставления приоритетов, целей и задач». Из них 37% составляют первокурсники, в то время как 63% - студенты третьего курса. Эти данные указывают на то, что старшие студенты более оценочно подходят к установлению целей и задач.

· 23% респондентов выбрали вариант «Самодисциплинироваться», и доли студентов первого и третьего курсов, выбравших данный вариант, примерно равны. Это свидетельствует о том, что самодисциплина важна для всех уровней обучения.

· 16% опрошенных считают, что начать правильно распределять время стоит с концентрации на чем-либо одном. Этот подход подчеркивает важность фокусировки на задаче или цели.

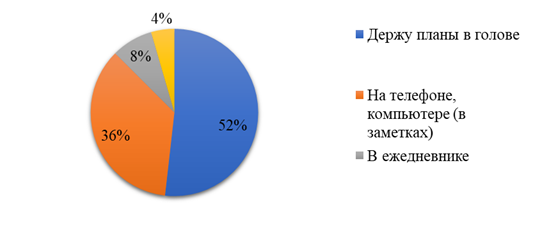

Рисунок 10 – Методы планирования рабочего дня (составлено авторами)

Ответы на вопрос «Как вы планируете свой день» представлены на рисунке 10. 52% опрошенных ответили «Держу планы в голове», из них первокурсников 36%, студентов третьего курса 64%. Вариант ответа «Планирую свой день в заметках телефона или компьютера» выбрали 36% респондентов, из них первокурсников 60%, студентов третьего курса 40%. Что примечательно, от общего числа всех опрошенных студентов совершенно не планируют свой день 1,8% студентов.

Таким образом, на основании проведенного опроса можно сделать вывод о том, что на первом курсе студентам наиболее присущ низкий уровень соотношения развития компетенции тайм-менеджмента и уровня адаптации, а на третьем курсе – средний уровень, что, безусловно, говорит о развитии данных компетенций, однако, и о наличии некоторых трудностей в управлении собственным временем. Более того, такое распределение характерно для студентов вне зависимости от направления подготовки.

Заключение

С помощью проведения опроса среди студентов 1 и 3 курсов была подтверждена связь в соотношении между обладанием компетенцией тайм-менеджмента и уровнем адаптации в университете. Более детальный анализ ответов респондентов показал, что студенты третьего курса более осознаны, а также применяют различные инструменты и технологии тайм-менеджмента, в то же время студенты первого курса не так бережно относятся к управлению временем, что предполагает возможность введения тренинговых технологий в преподавание дисциплин управленческого характера. Представленное исследование носит практический характер и может стать основой для проведения различных мероприятий для развития компетенции тайм-менеджмента. Более того, в дальнейшем предлагается расширить количество, возрастную и профессиональную категории опрашиваемых в целях выявления уровня развития компетенции «тайм-менеджмент» и их адаптации в профессиональной среде, а также изучения изменения данной взаимосвязи во времени (среди разных поколений).

References:

Alipkhanova F.N., Kvitkovskaya A.A. (2023). Upravlenie razvitiem samoorganizatsii starsheklassnikov v usloviyakh preemstvennosti srednego obshchego i vysshego obrazovaniya [Management of the development of senior school students in continuity of secondary general and higher education]. World of Science, Culture and Education. (2(99)). 273-275. (in Russian). doi: 10.24412/1991-5497-2023-299-273-275.

Kiseleva N.S. (2015). Taym-menedzhment kak metod, sposobstvuyushchiy effektivnoy adaptatsii na nachalnom etape professionalnogo stanovleniya [Time management as a method that promotes effective adaptation at the initial stage of professional development] 19th Tsarskoye Selo readings. 348-352. (in Russian).

Lopanova E.V., Savina N.V. (2022). Osobennosti samoorganizatsii studentov pedagogicheskogo vuza [Features of self-organization of pedagogical university students]. Vestnik of Orenburg State University. (4(236_). 120-126. (in Russian). doi: 10.25198/1814-6457-236-120.

Lysikova O.V. (2022). Taym-menedzhment kak osnova lichnoy effektivnosti v servise i turizme [Time management as a basis of personal efficiency in service and tourism]. The Service Plus Scientific Journal. 16 (4). 18-26. (in Russian). doi: 10.5281/zenodo.7715795.

Nizamova Ch.I., Dobrotvorskaya S.G., Galimova E.G. (2020). Taym-menedzhment kak instrument effektivnoy organizatsii uchebnoy deyatelnosti studentov [Time management as a tool for effective organization of students´ educational activities] Strategic guidelines for modern education. 112-115. (in Russian). doi: 10.26170/Kso-2020-35.

Pistol K.A. (2023). Taym-menedzhment kak instrument povysheniya proizvoditelnosti personala organizatsii: vozmozhnosti i ogranicheniya [Time management as a tool to increase the productivity of the organization’s personnel: opportunities and limitations]. Applied Economic Research. (3). 172-180. (in Russian). doi: 10.47576/2949-1908_2023_3_172.

Poddubnaya M.N., Shalbarova A.I. (2022). Taym-menedzhment kak effektivnyy instrument upravleniya v usloviyakh distantsionnoy raboty [Time management as an effective tool of control in the conditions of remote operation]. Economics and business: theory and practice. (1-1(83)). 180-183. (in Russian). doi: 10.24412/2411-0450-2022-1-183-180-183.

Popova E.N. (2021). Kriterii i pokazateli adaptatsii studentov pervogo kursa k obrazovatelnomu protsessu v vuze [Criteria and indicators associated with adaptation to the educational process of first-year students at the university]. Psikhologo-pedagogicheskiy zhurnal Gaudeamus. 20 (1(47)). 87-93. (in Russian). doi: 10.20310/1810-231X-2021-20-1(47)-87-93.

Shagivaleeva G.R. (2018). Adaptatsiya studentov v vuze kak neobkhodimoe uslovie obespecheniya bezopasnosti obrazovatelnoy sredy [Adaptation of university students as a necessary condition to ensure the safety of the educational environment]. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. (58-4). 366-369. (in Russian).

Shakirova D.M., Podyganova K.E., Dyatlova D.V., Saveleva D.S. (2022). Taym-menedzhment kak instrument planirovaniya deyatelnosti [Time management as a tool for planning activities]. Siberian Journal of Economics and Management. 11 (1-1). 40-52. (in Russian). doi: 10.12731/2070-7568-2022-11-1-40-52.

Vinogradova A. A. (2008). Adaptatsiya studentov mladshikh kursov k obucheniyu v Vuze v protsesse izucheniya matematicheskikh i estestvenno-nauchnyh distsiplin [Adaptation of undergraduate students to study at a university in the process of studying mathematical and natural science disciplines] Tyumen. (in Russian).

Страница обновлена: 08.07.2025 в 00:35:17