The role of value orientations in determining the directions of transformation of the social sector financing system

Artemov V.A.1![]() , Konorev A.M.1

, Konorev A.M.1![]() , Krivoshlykov V.S.1

, Krivoshlykov V.S.1![]()

1 Курский государственный университет

Download PDF | Downloads: 19

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 12 (december 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=63549270

Abstract:

The article presents the results of the study of the influence of value orientations on the transformation processes related to the financing of the Russian social sphere. The expediency of applying an axiological approach within the framework of the dominant concepts of financing the social sphere is argued. It is shown that the transformation processes in the system of financing the social sphere will contribute to the achievement of the planned social effect only if the financial mechanisms are implemented on the basis of an axiological approach. The results of the econometric analysis can be used by the participants in the formation of social policy in order to increase the effectiveness of the realization of the financial potential of the region by concentrating the controlling influence on the identified growth points.

Acknowledgments:

The work was carried out within the framework of the state task FZRF-2023-0028 \"Institutional evolution of the architecture of the financial model for the development of the social sphere in the context of the value orientations of Russian civilization in the context of geopolitical challenges and threats\".

Keywords: financing, social sphere, infrastructure, relationships, value, transformation

Funding:

Работа выполнена в рамках государственного задания FZRF-2023-0028 «Институциональная эволюция архитектуры финансовой модели развития социальной сферы в контексте ценностных ориентиров российской цивилизации в условиях геополитических вызовов и угроз»

Введение. Финансирование социальной сферы связано с обеспечением финансовыми ресурсами развития элементов социальной инфраструктуры и конструкций социальных отношений. Принимая во внимание тот факт, что и социальная инфраструктура, и социальные отношения постоянно видоизменяются в силу сложной, многоуровневой внутренней архитектуры, можно говорить об определенной динамичности всей системы финансирования социальной сферы. Причем в условиях ограниченности финансовых ресурсов возникает необходимость поиска баланса между приоритизацией развития элементов социальной инфраструктуры и совершенствованием конструкций социальных отношений, что обусловлено абсолютно разными финансово-экономическими отношениями, возникающими в обозначенных процессах. В данном контексте особую актуальность приобретают вопросы, связанные с определением набора ценностных ориентиров, влияющих на целеполагание в процессе трансформации системы финансирования социальной сферы.

Исследованием роли ценностных ориентиров в экономике занималось достаточно большое количество ученых. Так, В.И. Якунин [11], А.В. Яшкин [12] и А.А. Гогин [2] в своих работах уделяли особое внимание выявлению специфики влияния категории ценностей на социально-экономическое развитие региона. А.А. Аузан [1], С.О. Елишев [3], Д.К. Стожко [7] посвятили свои труды вопросам содержательной интерпретации аксиологических детерминант социального развития. Тем не менее, до сих пор остаются недостаточно исследованными механизмы влияния ценностных ориентиров при финансировании социальной сферы на формируемый социальный эффект.

Целью исследования является обоснование методологической целесообразности глубокой проработки алгоритма определения ценностных ориентиров при выборе модернизированного финансового механизма развития социальной сферы для повышение уровня жизни населения.

Научная новизна исследования заключается в разработке универсального алгоритма определения ценностных ориентиров при разработке финансовой модели развития социальной сферы, ориентированного на снижение существующих угроз и рисков для традиционных ценностей.

Авторская гипотеза – стратегически верно выбранные целевые ориентиры, основанные на традиционных ценностях, напрямую влияют на эффективность процесса целеполагания при финансировании социальной сферы и на формируемый социальный эффект от развития элементов социальной инфраструктуры и конструкций социальных отношений.

В рамках исследования применялись общепризнанные методы эконометрического моделирования, такие как корреляционный и регрессионный анализ, а также методы факторного, графическго и статистического анализа.

Основная часть. Сформированные финансово-экономические отношения в области развития социальной сферы основаны на положениях трех доминирующих концепций, отражающих механизмы программно-целевого подхода, государственно-частного партнерства и социальной ответственности. Соответственно, финансовая модель развития социальной сферы в данном контексте меняется в зависимости от участия государства и частного бизнеса в решении социальных задач.

Определение ценностных ориентиров при выборе финансового механизма развития социальной сферы основано как на анализе глобальных трендов, так и на национальных доминантах, влияющих на приоритеты развития элементов социальной инфраструктуры и конструкций социальных отношений в рамках определенных общественных отношений. Инструментарий финансирования социальной сферы, основанный именно на этих подходах, будет наиболее рациональным при формировании социальной политики в условиях геополитических вызовов и угроз. Таким образом, при выборе ценностных ориентиров трансформации системы финансирования социальной сферы необходимо учитывать как степень влияния глобальных и национальных трендов на социальные отношения, так и современную финансовую парадигму.

В последнее время некоторыми учеными высказывается мнение о возможности замены программно-целевого подхода аксиологическим [12]. Данная позиция априори иррациональна, поскольку эти подходы только дополняют и развивают друг друга. Так, целеполагание при реализации программного подхода к финансированию социальной сферы в настоящее время должно быть основано на аксиологических детерминантах, а ценностное ядро должно быть отправной точкой в данном процессе.

Здесь под аксиологическим подходом к трансформации системы финансирования социальной сферы понимается «комплекс принципов, закономерностей, форм и методов определения приоритетных целевых ориентиров финансового обеспечения развития элементов социальной инфраструктуры и конструкций социальных отношений, основанный на всеобщем признании ценностей населением страны или региона» [6].

Новая система координат в геополитическом пространстве глобального мира требует пересмотра приоритетных направлений трансформации системы финансирования социальной сферы. При этом в структуру так называемого «ценностного ядра» входят такие доминанты, как справедливость ответственное поведение, гарантии, национальная идентичность.

В данном контексте особую роль играет проект «ДНК России» [5, 10]. Представители академического сообщества, вовлеченные в этот проект, подчеркивают, что в 90-е годы в России был выбран стратегически ошибочный курс в социально-экономической сфере. Причем высказываются различные мнения относительно ценностных ориентиров российской цивилизации, однако многие сходятся во мнении о том, что их основу составляют «солидарность, соборность, коммунитарность, всеединство, здоровый консерватизм» [10].

В указе Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» подчеркнуто, что национальными ценностными ориентирами являются «сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация» [8]. Традиционными российскими ценностями признаются «жизнь, достоинство, права и свободы человека, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, справедливость…» [9]. Очевидно, что они все так или иначе связаны именно с социальной сферой.

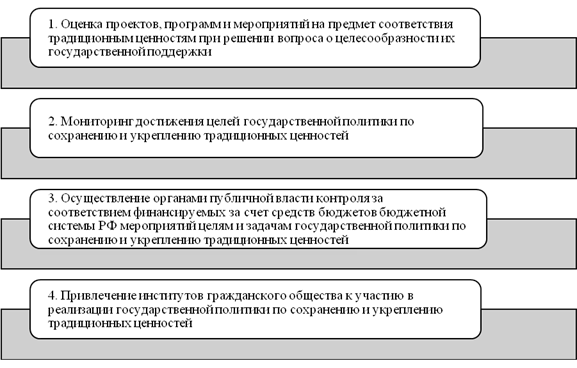

Необходимо понимать, что существуют определенные угрозы и риски для традиционных ценностей, для нивелирования которых можно использовать инструментарий, показанный на рисунке 1.

Рисунок 1. Инструментарий реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей

Источник: составлено авторами на основе Указа Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 [9]

В России уже сформирована институциональная среда, способствующая развитию системы финансирования социальной сферы. Несмотря на то, что до сих пор вопросы качества некоторых институтов в обозначенной предметной области являются актуальными, нужно отметить, что они базируются на общепризнанных ценностных ориентирах. Это отражается на всех уровнях нормативно-правового регулирования процессов финансирования социальной сферы. Например, в Налоговом кодексе РФ предусмотрен целый комплекс льгот, носящих социальную направленность, начиная от системы вычетов при налогообложении физических лиц, заканчивая пониженными ставками для организаций, производящих социально значимые товары. В области регулирования банковской деятельности также существуют подобного рода примеры, когда во главе угла ставятся, прежде всего, интересы вкладчиков.

В последнее время большое значение в данном контексте играют кодексы этики, регулирующие целый ряд проблемных моментов, связанных с формированием ценностных установок в различных направлениях финансово-экономической деятельности (аудиторская, банковская, страховая и др.). Появляются специальные стандарты, связанные с социальной ответственностью, «зелёными» финансами, бережливым производством. Несмотря на то, что ESG-принципов придерживаются около 30% российских компаний, еще 20% в ближайшее время планируют их реализовывать [13].

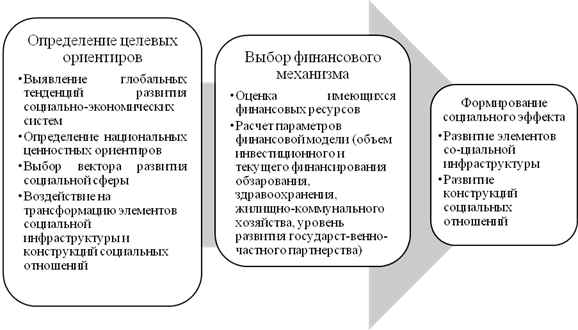

Универсальный алгоритм определения ценностных ориентиров при разработке финансовой модели развития социальной сферы представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Последовательность определения ценностных ориентиров финансовой модели развития социальной сферы

Источник: составлено авторами

В настоящее время в России главную роль при достижении ценностных ориентиров развития социальной сферы играют национальные проекты. Для этого в них применяются инструменты программно-целевого финансирования, позволяющие достигнуть максимального социального эффекта при развитии инфраструктуры и совершенствовании социальных отношений. Трансформационные процессы в сфере финансирования социальных проектов протекают по пути эволюционных преобразований, затрагивающих качественную составляющую как социальных, так и финансовых институтов. И здесь ценностные доминанты позволяют обеспечить гармоничное развитие социальной сферы с учетом сбалансированности трансформационных процессов как при финансировании инфраструктурных проектов, так и при модернизации конструкций социальных отношений. Это непростая задача, поскольку финансовый инструментарий реализации инфраструктурных проектов основан, прежде всего, на инвестиционном подходе и партнерстве публичного сектора и частного бизнеса, а развитие конструкций социальных отношений невозможно без бюджетного финансирования, так как осуществление большинства социальных гарантий составляет основу деятельности государства.

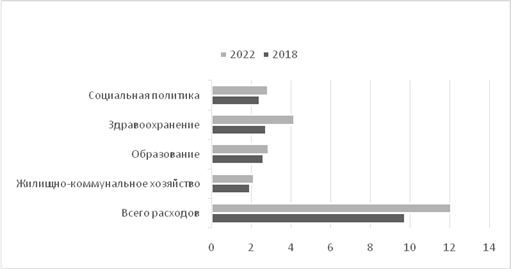

В настоящее время в России созданы все условия для прорывного развития социальной сферы, тем не менее, существующие проблемы качества как социальных, так и финансово-экономических институтов затрудняют этот процесс. В данном контексте четко прослеживается причинно-следственная связь между стратегически ошибочным курсом в развитии социально-экономической сферы и некорректным набором ценностных ориентиров в предшествующие десятилетия. Целесообразно обратить внимание на приоритетность социальных проектов. В течение последних пяти лет заметно увеличилась доля социальных расходов в Центральном федеральном округе (с 9,75% от ВРП до 12,04%), что продемонстрировано на рисунке 3. Причем рост объема финансирования социальной сферы наблюдается с 2018 года, что подтверждает наше предположение о тесном влиянии ценностных ориентиров на этот процесс (именно в 2018 году впервые четно обозначены национальные ценностные ориентиры РФ).

Рисунок 3. Динамика расходов социального характера в ВРП Центрального федерального округа, %

Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики [4]

Ценностные ориентиры можно рассматривать как в системе координат целого государства, так и в системе координат регионов, поскольку они тесно связаны с культурными, географическими, ресурсными и другими факторами, влияющими на формирование социальной политики. Проведенный анализ расходов на социальное развитие в региональном разрезе позволяет выделить два альтернативных сценария: предполагающий повышенное внимание финансовому обеспечению реализации инфраструктурных проектов и трансформации конструкций социальных отношений.

Для определения приоритетных инструментов финансирования целесообразно применять эконометрический инструментарий. В результате анализа, выполненного на основе данных по Центральному федеральному округу за последние пять лет, можно сделать ряд выводов относительно причинно-следственных связей между финансированием различных элементов социальной сферы (независимые переменные) и достигаемым эффектом (зависимые переменные). Здесь y1 отражает социальный эффект от реализации инфраструктурных проектов, y2 – от трансформации социальных отношений. На рисунке 4 представлены полученные результаты.

Рисунок 4. Теснота причинно-следственных связей между объемами финансирования и социальными эффектами

Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики [4]

Данные, полученные в процессе эконометрического анализа, позволяют сделать вывод о том, что социальный эффект в случае с реализацией инфраструктурных проектов обусловлен на 84% исследуемыми факторами. Наиболее сильное влияние на переменную y1 оказывает переменная х7 (уровень развития государственно-частного партнерства). В случае с трансформацией социальных отношений социальный эффект обусловлен на 58% исследуемыми факторами (максимальное воздействие оказывает переменная х4).

Целесообразно отметить, что драйвером трансформационных процессов в области финансирования социальной сферы является цифровизация, поэтому требуется переосмысление подходов к финансовому обеспечению социального развития в рамках развития цифровой экосистемы. Причем процесс цифровизации также затрагивает вопросы ценностных ориентиров. Полемика о направлениях трансформации системы финансирования социальной сферы затрагивает такие темы, как этическое регулирование процесса взаимодействия населения, хозяйствующих субъектов и представителей власти в цифровом пространстве, информационной безопасности, развития альтернативных форм реализации различных видов деятельности (например, фиджитал-спорт, дистанционное образование, медицинское консультирование) и др.

Выводы. Таким образом, детерминантами финансовой модели развития социальной сферы должны выступать ценности в области социально-экономического развития. Причем при разработке модернизированной модели финансирования социальной сферы в процессе целеполагания целесообразно использовать представленный авторский алгоритм определения ценностных ориентиров. Ключевым показателем, характеризующим целесообразность использования различных методов финансирования социальной сферы, является степень их влияния на уровень жизни населения.

Проведенное исследование показало, что авторская гипотеза подтверждается статистическими данными, о чем свидетельствует динамика расходов социального характера в ВРП Центрального федерального округа за последние пять лет. Что касается причинно-следственных связей между финансированием различных элементов социальной сферы и формируемым эффектом, то можно сформулировать следующие оценочные суждения относительно потенциальных точек роста. В области реализации инфраструктурных проектов наиболее сильное влияние оказывают инструменты государственно-частного партнерства и бюджетное финансирование здравоохранения, на развитие конструкций социальных отношений наиболее сильное воздействие оказывают инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство и бюджетное финансирование образования. Концентрированное управляющее воздействие на выявленные точки роста будет способствовать повышению эффективности реализации финансового потенциала региона в контексте реализации социальной политики.

References:

ESG v rossiyskom biznese: vliyanie novyh usloviy [ESG in Russian business: the impact of new conditions] (2022). (in Russian).

Auzan A.A. (2017). Sotsiokulturnaya ekonomika [Socio-cultural economy]. Nauka i innovatsii. (2). 4-10. (in Russian).

Bagdasaryan V. E., Ierusalimskiy Yu. Yu. (2023). Tsennosti rossiyskoy tsivilizatsii: metodicheskoe posobie dlya vuzov [The values of Russian civilization: a methodological guide for universities] (in Russian).

Elishev S.O. (2011). Izuchenie ponyatiy «tsennost», «tsennostnye orientatsii» v mezhdistsiplinarnom aspekte [Studying of concepts value, valuable orientations in interdisciplinary aspect]. Tsennosti i smysly. (2). 82-96. (in Russian).

Gogin A.A., Popryadukhina I.V. (2015). Tsennostnye aspekty rossiyskogo finansovogo zakonodatelstva [Valued aspects of the Russian financial legislation]. Ulletin of the Volzhsky University named after. V.N.. Tatishcheva. (4). 19-26. (in Russian).

Popova L.V., Artemov V.A. (2016). Aksiologicheskiy podkhod k transformatsii sistemy finansirovaniya sotsialnoy sfery [Axiological approach to transforming the system of social sphere financing]. Finance and credit. 29 (9). 2016-2034. (in Russian). doi: 10.24891/fc.29.9.2016.

Schwartz S.H. (2014). National Culture as Value Orientations: Consequences of Value Differences and Cultural Distance Handbook of the Economics of Art and Culture. (2). 547-586.

Stozhko D.K., Stozhko K.P., Tselischev N.N. (2017). Aksiologiya sovremennoy ekonomiki: problema formirovaniya ekonomicheskogo soznaniya [Axiology of modern economy: problem of economic consciousness formation]. Vestnik Permskogo natsionalnogo issledovatelskogo politekhnicheskogo universiteta. Sotsialno-ekonomicheskie nauki. (3). 252-264. (in Russian). doi: 10.15593/2224-9354/2017.3.21.

Yakunin V.I. (2018). Aksiologicheskiy podkhod v teorii ekonomicheskogo razvitiya [Axiological approach in the theory of economic development]. ETAP: economic theory, analysis, practice. (2). 7-17. (in Russian). doi: 10.24411/2071-6435-2018-10012.

Yashkin A.V. (2021). Aksiologicheskiy (tsennostno-orientrovannyy) podkhod k protsessu organizatsii strategicheskogo gosudarstvennogo upravleniya [Axiological (value-oriented) approach to the process of organizing strategic public administration]. Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava. (6-2). 248-251. (in Russian). doi: 10.17513/vaael.1772.

Страница обновлена: 04.06.2025 в 11:16:33