Inclusive design as a predictor of increased public trust in financial institutions

Davydova T.E.1,2

1 Финансовый университет при Правительстве РФ

2 Воронежский государственный технический университет

Download PDF | Downloads: 48

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 17, Number 12 (december 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=59997338

Abstract:

The article explores the possibilities of implementing the concept of inclusive design in relation to the interaction between banks and citizens with disabilities. Inclusive design is considered a predictor of increasing public trust in financial institutions. The author's position is argued by the increased interest of interacting subjects in a positive outcome based on the orientation of the concept to meet the needs of society, taking into account the interests of business representatives. Along with the social component of interaction, the importance of the economic component is determined: the funds received from citizens with disabilities, their friends and their family members as a result of insufficient digital or physical availability of services, uncertainty in the quality of services provided. Inclusive product and service design, education and employment are suggested as areas for the development of inclusive banking activities. Separately, the importance of inclusive employment of persons with disabilities as experts, including on a non-permanent basis, and the special importance of employment of citizens of the same group among former military personnel was noted.

Keywords: inclusive design, public trust, financial institutions, inclusion

Funding:

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию ФинансовогоуниверситетаприПравительствеРФ, ВТК-ГЗ-50-23

Введение.

Ранее в большинстве своем стабильные, десятилетиями поддерживающиеся направления и приоритеты развития большинства стран мира с 2020 года кардинальным образом начали изменяться. Пандемия коронавируса, природно-климатические катаклизмы, политические разногласия, специальная военная операция со структурной переориентацией производства и товарообмена значительного числа государств, а также санкционные действия, повлекшие за собой разрыв успешных экономических взаимоотношений, привели к глобальной перестройке системы мирового хозяйства и трансформации общественного сознания. С одной стороны, рядом стран начали транслироваться идеи, далекие от базовых принципов гуманизма. С другой – сложившаяся ситуация, именуемая новой реальностью, заставила многих пересмотреть транслируемые идеи и укрепиться в социально ориентированном их понимании. В этом отношении не утратил актуальности вопрос формирования и сохранения социальной гармонии в отношении равенства и единства среди всех членов мирового сообщества вне зависимости от их особенностей – религиозных, гендерных, возрастных, психофизических и т.д.

Наряду с вниманием к людям, требующим особых условий для реализации и совершенствования их человеческого капитала, все большее значение принимает их роль в развитии глобальных и локальных экосистем. Укрепляется взаимосвязь социального и экономического интеграционного развития, когда субъекты хозяйствования отчетливо осознают социальную ответственность и масштабы потенциальной прибыли от инклюзии, а граждане, нуждающиеся в инклюзивных практиках, понимают и принимают свою значимость, будучи в состоянии реализовать свои способности в процессе социально-экономического взаимодействия с означенными субъектами. Это обстоятельство подтверждается сохранением повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года, в первую очередь, в отношении достижения цели 10 «Сокращение неравенства». В научной и научно-практической литературе речь ведется о региональных инклюзивных и интеграционных образовательных и социальных практиках в целях сохранения человеческого и социального капитала [1].

В процессе модернизации общества в целом и отдельных его элементов важно, чтобы эта модернизация получила устойчивую поддержку общества. Так, в частности, Н.М. Плискевич говорит о значимости формирования новых ценностных ориентаций, благодаря которым институты, содействующие модернизации, получают новый ценностный фундамент [3]. Т. В. Семеновских, Д. Б. Литвинцев, Л. Б. Можейкина, В. В. Дегтярева делают акцент на многомерности инклюзии [4, 5]. Актуализируется единство системы ценностей и институциональной системы. В научной же литературе, как правило, эти позиции исследуются отдельно, с указанием наличия такой связи. В рамках данной работы мы полагаем целесообразным рассмотреть инклюзивный дизайн в качестве предиктора повышения доверия финансовым институтам. Экономическая нестабильность, динамика потребительских предпочтений, изменение целевых характеристик выбора при принятии решений, касающихся взаимодействия с финансовыми институтами, усиливают необходимость поиска более действенных путей решения соответствующих задач со стороны финансовых институтов. В их числе ведущее место занимает проблема недостаточного доверия населения. Таким образом, целью исследования полагаем определение практических направлений инклюзивного дизайна банков как предиктора повышения доверия населения финансовым институтам. Авторская гипотеза содержит предположение, что реализация концепции инклюзивного дизайна позволяет прогнозировать повышение уровня доверия определенных групп населения, сталкивающихся с несовершенством инфраструктурной среды, не приспособленной к комфортной и результативной деятельности граждан с рядом ограничений, в первую очередь, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также их друзей и членов семей. Научная новизна состоит в трактовке мотивации субъектов взаимодействия населения и финансовых институтов с позиции взаимной заинтересованности не только в социальном, но и в финансовом отношении. В частности, наряду с традиционными социальными аспектами взаимодействия банков в отношении граждан с ограниченными возможностями здоровья банкам предлагается принимать во внимание выгоду, упущенную в результате формирования недостаточного уровня доверия граждан этой группы, их друзей и членов их семей. На основании обозначенного подхода определены внешние варианты результативного инклюзивного дизайна банков в отношении граждан с ОВЗ. Отдельно обусловлена перспектива использования полученных результатов в отношении граждан с ОВЗ из числа бывших военнослужащих.

Основная часть.

В мировой практике к настоящему времени сложились несколько инклюзивных концепций: «инклюзивный дизайн» (Inclusive Design) и «человекоориентированный дизайн» (Human-Centred Design) (Великобритания), «универсальный дизайн» (Universal Design) и «социальный дизайн» (США), «дизайн для всех» (Design for All) (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия). Однако, подход к их обоснованию в научной литературе носит неоднозначный характер.

Так, обозначенные концепции в категориальном приложении могут рассматриваться как синонимичные [5]. Конкретизация категорий прослеживается в трудах ряда исследователей, разделяющих понятия инклюзивного и универсального дизайна [6-10]. «Инклюзивный дизайн» в качестве категории анализируется с точки зрения достижения целей бизнеса через удовлетворение потребностей членов общества. При этом акцент делается на том, что отдельные группы населения – пожилые граждане и граждане с ограниченными возможностями здоровья, или инвалиды (здесь и далее будем использовать данные термины как синонимы) – не являются таковыми от рождения, а воспринимаются таковыми из-за несовершенства окружающей среды и невнимательности сферы услуг. Ключевая мысль – ассоциация «нормальности» с «трудоспособностью» не рассматривается как приемлемая. Мысль базируется на двух предпосылках. Во-первых, умственные и физические способности человека чрезвычайно разнообразны, и, во-вторых, ограничения возникают в результате взаимодействия с внешней средой, которое поддается корректировке, а не по причине недостатка способностей или определенного состояния здоровья [9]. Например, ценностно-инклюзивный дизайн исследуется в приложении к созданию городских пространств и зданий, учитывающих различные аспекты неравенства [11-12]. Благополучие граждан ставится целью и при использовании инклюзивных практик проектирования зеленых городов [13].

Универсальный дизайн характеризуется практической реализацией принципа справедливости, в частности, при проектировании современных городов [4, 8]. Рассматривается социальное проектирование применительно к расширению прав и возможностей граждан с ОВЗ [14].

Наконец, в скандинавской традиции концепция дизайна для всех отошла от социального содержания в пользу оценки делового потенциала инклюзии и социальной корпоративной ответственности [15]. Кроме этого, выделяются локальные целевые и процессные отличия от других концепций [16].

Применительно к нашему государству исследователи отмечают некоторую неопределенность российской инклюзивной теории и практики в отношении приверженности одной из обозначенных выше концепций, выделяя национальные особенности формирования инклюзивного дизайна, в том числе, в СССР [4, 16-17].

Н. Ю. Уваров говорит о том, что в российской практике на основании принятой конвенции ООН рекомендуется следовать принципам инклюзивного и универсального дизайна. При этом он отмечает, что, учитывая многонациональное наследие нашей страны, целесообразно обращаться к положениям концепции дизайна для всех [16]. Значительное внимание в таком случае уделяется развитию инклюзивной культуры как основе развития инклюзивного общества, в котором приветствуется и поддерживается многообразие потребностей в обществе, практикующем принятие, сотрудничество и непрерывное развитие [18-19]. Трансформируется и понимание инвалидности.

В современных условиях в контексте инклюзии традиционное, «медицинское» понимание категории «инвалидность» постепенно обретает преимущественно социальное содержание. Акцент делается не на собственно заболевании, как препятствии организации качественной жизни человека, а на барьерах, связанных с его интеграцией в инфраструктуру социума. При этом проблема интеграции рассматривается не со стороны человека с особенностями его состояния, а со стороны общества и государственной структуры с несовершенной системой образования, здравоохранения, занятости и т.д. Речь идет о том, что существующая структура не готова удовлетворять разнообразные потребности своих граждан, в число которых входят и потребности людей с ОВЗ [20]. Как следствие, формируется недоверие населения к этой структуре.

О доверии населения и его факторах наша позиция была обозначена в результатах ряда проведенных исследований [21-22]. Были рассмотрены ключевые дефиниции и факторы повышения доверия населения в инклюзивной экономике [23]. Применительно к теме данной работы нашей точке зрения в полной мере соответствует позиция А. Фетюкова, согласно которой «доверие является предварительным условием и результатом успешности сотрудничества, когда в ходе совместных действий люди преследуют общую цель, которая не может быть достигнута каждым из них индивидуально» [24]. В отношении финансовых институтов речь идет о тесноте взаимодействия учреждений и граждан с учетом специфических особенностей этого взаимодействия. Инклюзивный дизайн, полагаем, в данном случае подходит в наибольшей степени, являясь предиктором повышения уровня доверия населения. При этом в виду имеются не только группы граждан с различного рода ограничениями, но и их родственники, друзья, сочувствующие и т.д. С учетом этого обстоятельства особенно интересной нам представляется классификация компонентов доверия, представленная Е.М. Косовой и Е.С. Горбуновой [25]. В ее рамках исследуются организационные, когнитивные и аффективные компоненты.

Организационные компоненты доверия существуют по определению – имеют место стороны, которые находятся во взаимодействии. Когнитивный компонент предполагает ожидание выгоды от риска, связанного с уязвимостью, возникающей в процессе взаимодействия (рассматриваются честность, компетентность, доброжелательность и т.п.). Аффективные компоненты – принадлежность к родственным или дружественным группам с позиции возникновения большего доверия к «своим» (ключевая позиция - эмпатия). Именно аффективные компоненты являются выраженно адресными, и их наличие формирует устойчивое доверие. Инклюзивный дизайн как предиктор повышения доверия населения к финансовым институтам, полагаем, в наибольшей степени определяется именно аффективными компонентами. Соответствующим направлением реализации политики инклюзивного дизайна в числе прочих с отличным результатом может выступать деятельность банков. Рассмотрим возможности реализации подобной практики на примере банков и лиц с ОВЗ и начнем с вопроса, зачем это нужно банкам.

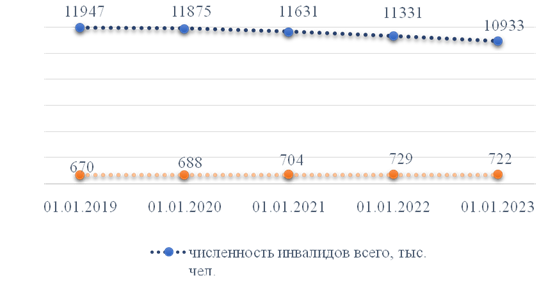

По данным органов федеральной статистики, в России на 1 января 2023 года году общая численность инвалидов составила 10933 тыс. человек, в том числе, детей – 722 тыс. человек [рис. 1]. Общая численность населения РФ на 1.01.2023 г. по данным Росстата – 146,4 млн. чел. Таким образом, доля инвалидов в общей численности населения составила 7,5%. Если рассматривать только означенную долю, то она может показаться незначительной с позиции особенно пристального отношения к соответствующему количеству реальных и потенциальных клиентов. Однако, по опубликованным данным, инвалиды, их друзья и семья составляют 73% потребителей, чье мнение имеет решающее значение для принятия решения о покупке товара или услуги [26]. Таким образом, мы можем говорить о в разы большей, чем 7,5 %, доле граждан РФ, чье потребительское поведение зависит от реализации практики инклюзивного дизайна.

Рис. 1. Общая численность инвалидов в РФ по группам инвалидности*.

* Составлено автором по данным Росстата.

URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pi_1.1.docx (дата обращения: 3.11.2023).

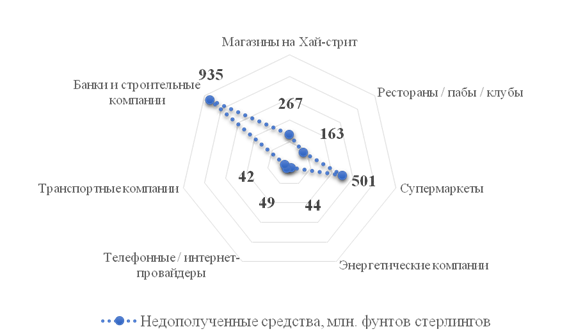

Граждане с ОВЗ, их друзья и члены их семей имеют гораздо большее, чем может показаться на первый взгляд, отношение к благополучию банковской сферы. Аргументацией подобного утверждения могут быть данные, согласно которым банки и строительные компании Великобритании ежемесячно недополучают 935 млн. фунтов стерлингов [27]. Речь ведется о «фиолетовом фунте» - о покупательной способности домохозяйств, в которых хотя бы один член имеет инвалидность. Отказ от приобретения благ и услуг объясняется недостаточной физической или цифровой доступностью сервисов, а также неуверенностью клиентов в качестве оказываемых услуг [рис. 2].

Рис. 2. Недополученные средства от домохозяйств Великобритании с, как минимум, одним членом, имеющим инвалидность*.

* Составлено автором по опубликованным данным.

URL: https://wearepurple.org.uk/the-purple-pound-infographic/ (дата обращения: 10.09.2023).

С этой точки зрения у банков появляется значительно более выраженная финансовая заинтересованность в реализации политики инклюзивного дизайна. Если наиболее распространенными вариантами деятельности по отношению к привлечению лиц с ОВЗ в качестве клиентов называются точечные меры, в числе которых установка пандусов при входе в офисы для граждан с ограниченной двигательной активностью, разработка интернет-версий сайтов и приложений для лиц с ограничениями по зрению и т.п., то с учетом масштабов недополученных средств спектр и масштабы мер могут быть существенно расширены. В данном случае инклюзивный дизайн учитывает не только социальную, но и экономическую составляющую взаимодействия клиентов и поставщиков услуг, в силу чего подобная основа взаимодействия представляется гораздо более результативной и мотивирующей.

Отметим, что государство активно решает вопросы социализации, разрабатывая и реализуя масштабные программы поддержки и реабилитации граждан с ОВЗ. Создаются благоприятные условия труда, специализированные инклюзивные образовательные программы. Всемерно поддерживается частная благотворительность, развивается деятельность благотворительных фондов. Однако, эта деятельность минимально охватывает сферу бизнеса, не подключая ее в нужной степени к системе инклюзии. В результате, по мнению самих граждан с ОВЗ, в подавляющем большинстве случаев создается среда, дающая ощущение не доступности, а дискриминации. Инклюзивный дизайн предполагает увеличение доступности не для конкретных граждан с определенными ограничениями, а для всех. Об этом говорят эксперты, разрабатывающие инклюзивные продукты для различных структур, в том числе имеющие различного рода ограничения здоровья. В частности, по мнению К. Ломакиной, начинать реализацию программ по увеличению доступности следует с объяснения их важности команде. Д. Волжский полагает, что особое внимание следует уделять грамотному созданию интернет-сервисов. Наконец, М. Рубанов акцентирует внимание на том, что особые потребности есть у каждого, а доступность – это возможность подстроить продукт под свои потребности [28]. С этой точки зрения в категорию потенциальных клиентов банков, повышающих уровень своего доверия в результате осуществления банками практики инклюзивного дизайна, включаются граждане, которые к рассматриваемым нами выше группам не относятся.

Изучив мнения экспертов, опыт зарубежных стран и отдельных компаний мы пришли к заключению, согласно которому банки, заботящиеся о повышении доверия населения с целью расширении своей деятельности и увеличения ее эффективности, заинтересованы во внедрении теории и практики инклюзивного дизайна. При этом взаимодействие с членами общества, как и инклюзивный дизайн, целесообразно в трех направлениях – совершенствовании банковских продуктов и услуг, трудоустройстве и обучении [рис. 3].

Рис. 3. Внешние направления инклюзивного дизайна банковской деятельности*.

*Составлено автором.

В отношении инклюзивного дизайна банковского продукта и услуг на первый план выводится цифровой аспект. Отдельным направлением, полагаем, можно считать развитие платформенных сервисов [29-33]. Исследования этой сферы показывают, что в нашей стране активно реализуется идея «государства как платформы» [34-35], в связи с чем исключительную значимость приобретают факторы, определяющие участие граждан в реализации этой идеи. И базовым фактором называется межличностное и институциональное доверие [34]. Р. Патнэм и Т. Парсонс говорят о доверии как о фундаменте деятельного общества [36-37]; Дж. Хиллер и Ф. Беланже отмечают важность доверия в контексте сбора и использования личных данных граждан государством [38]; Д. Гилберт и П. Баллестрини подчеркивают существенность защиты данных в цифровой среде как фактора, влияющего на желание граждан использовать платформенные сервисы [39]. Для граждан с ОВЗ цифровой вариант взаимодействия, зачастую, является единственным, в силу чего развитие именно этого направления в современных условиях следует считать приоритетным. Дополнительными аргументами могут служить широта охвата пользователей, адаптивность, соответствие тенденциям развития технологий. В отношении населения в целом экспертами отмечается желательность разработки и использования банками интуитивного пользовательского интерфейса, надежных приложений с расширенным спектром индивидуальных настроек.

Далее, в рамках реализации инклюзивных программ компаний, по результатам исследования Kessler Foundation [40], позиция высшего руководства в отношении трудоустройства лиц с ОВЗ такова, что предоставление этой возможности полагается важнейшим фактором успеха. Соответственно, в среде руководителей – членов Ассоциации менеджеров России – складывается новый подход к восприятию инклюзивного трудоустройства [41]. В частности, на первый план выводится понимание компаниями-работодателями экономической прибыли, выгоды от обретения нетривиально мыслящих сотрудников, креативных идей, расширения рынков и т.д.

Отметим, что особую актуальность в современных условиях приобретает необходимость соответствующей поддержки лиц с ОВЗ из числа бывших военнослужащих [42-43]. Подходящая отраслевая специализация ряда граждан этой группы, с учетом степени полученных ограничений, с одной стороны, предполагает наличие знаний и навыков, не требующих дополнительного обучения, опыта работы в соответствующей сфере, а с другой – определенные затруднения функционального характера, имеющие место при выполнении трудовых обязанностей. Следовательно, при реализации государственной политики социальной поддержки, как минимум, в рекомендательной форме, отчасти может быть решен вопрос трудоустройства, в том числе, частичного. В этом же разрезе пристального внимания требует проработка вопроса организации удаленной занятости – в данном случае обозначенный формат может решить проблему трудоустройства граждан с ОВЗ рассматриваемой группы с опытом работы и соответствующей специализацией в полной мере. Дополнительно при наличии соответствующих базовых знаний целесообразна разработка и реализация программ переобучения. Наконец, возможной представляется практика выпуска специальных банковских продуктов участникам специальной военной операции и членам их семей.

В целом практика трудоустройства людей с ОВЗ, согласно результатам теоретических исследований [44-45], позволяет компаниям повысить производительность труда, поднять уровень прибыли посредством укрепления корпоративной культуры, роста удовлетворенности работой, лояльности сотрудников и т.п. Инклюзивное трудоустройство в России рассматривается в двух аспектах: на специализированных предприятиях и в поддерживаемом формате [44]. При этом во внимание принимается удовлетворение потребностей как работодателей, так и наемных работников. В качестве важной проблемы выделяется снижение мотивации людей с ОВЗ при трудоустройстве, связанное с дискриминацией по заработной плате, условиями труда, предложением мене привлекательных рабочих мест [46].

Проблема трудоустройства лиц с ОВЗ поднимается и в научной литературе. Как правило, вопросы инклюзивного трудоустройства рассматриваются в сочетании с анализом существующего опыта подобной деятельности. В этом отношении интересными, в частности, представляются выводы В.В. Стофорандовой, Г.Ш. Салихова, Б.А. Мисрихановой. Заключение построено на исследовании опыта Республики Дагестан в рамках реализации социальных проектов «Вектор развития» и «Ювелирный цех для инвалидов колясочников» [47]. Е.Л. Плавсюк, в свою очередь, исследует опыт Беларуси, показательный наличием разветвленной сети специализированных предприятий для инвалидов, сохранившейся со времен существования СССР. Предприятия функционируют на основе государственного финансирования и по государственному заказу. Также имеет место практика бронирования рабочих мест для граждан с ОВЗ, схожая с российской системой квотирования [48].

В качестве действенного примера можно привести опыт использования информационно-аналитического регионального портала «ПЕРСПЕКТИВА– PRO», действующего на территории Вологодской области. Разработка учитывает возможности и специфику регионального рынка труда, запросы лиц с ОВЗ и их родителей, трудовой потенциал работодателей и органов власти. Система включает выявление профессионально значимых качеств личности лиц с ОВЗ, определение наличия подходящих рабочих мест на региональном рынке труда, изучение возможности получения образования для приобретения необходимых компетенций [49]. Цифровой портал позволяет гражданам самостоятельно проходить означенные этапы, предшествующие трудоустройству и в значительной степени определяющие его успешность.

Итак, в современных условиях трудоустройство на постоянной основе или участие граждан с ОВЗ в целевых проектах финансовых институтов, в том числе, в качестве приглашенных экспертов, вполне возможно и целесообразно. Данная позиция подкрепляется возможностями, которые создают сами организации, в частности, банки, во взаимосвязи с реализацией образовательных проектов, значимость которых в инклюзивной среде отмечается отдельно [50]. В качестве примера можно привести Alfa Campus – бесплатные образовательные курсы, организуемые Альфа-Банком. Для обозначенных нами целей курсы вполне подходят, так как ориентированы на всех желающих (приглашаются студенты старших курсов и выпускники технических специальностей, специалисты в области информационных технологий и специалисты, работающие в других сферах и желающие получить знания в области информационных технологий). В перечне направлений обучения – Системная аналитика, Бизнес-анализ, Тестирование, Проектирование учебного контента. Курсы бесплатные, дистанционные, с возможностью последующего трудоустройства (лучшие студенты приглашаются на работу в Альфа-Банк).

Далее, созданный TCS Group проект Тинькофф Образование реализует бесплатные программы для школьников, студентов и выпускников, начинающих и опытных специалистов. Среди программ – Алгоритмы и структуры данных, Анализ данных, Аналитика, Информационная безопасность, Java-разработчик, Продуктовая и диджитал- аналитика и другие. Лучшие слушатели также приглашаются в команду Тинькофф. Руководство банка запуск проекта объясняет необходимостью подготовки кадров высокой квалификации для Тинькофф Банка.

Наконец, корпоративный СберУниверситет реализует программы дополнительного профессионального образования, очные и онлайн-курсы (Управление удаленными командами, Цифровые финансы, Исламское финансирование, Доступность цифрового контента для клиентов с инвалидностью и др.). Позиция руководства – ориентация деятельности Университета на приобретение слушателями компетенций будущего и карьерный рост.

Выводы.

Инклюзивный дизайн, концептуально ориентированный на удовлетворение потребностей общества, учитывает интересы представителей бизнеса. В современных условиях данная позиция может считаться одной из наиболее действенных при реализации целей глобального и локального развития. Понятная и дающая положительный результат деятельность организаций способствует повышению доверия населения, что справедливо и в отношении деятельности финансовых институтов. С учетом значимости доверия в отношении эффективности именно этой деятельности инклюзивный дизайн можно полагать предиктором повышения доверия населения к финансовым институтам. Прогнозирование динамики уровня доверия определяется как социальными, так и финансовыми аспектами заинтересованности, в частности, банков, результатами инклюзивного дизайна. В качестве показательного примера рассматривается повышение доверия определенных категорий населения – граждан с ОВЗ, их друзей и членов их семей. Подобный подход позволяет под новым углом взглянуть на возможные направления деятельности банков, результаты которой наиболее полно удовлетворяют потребности взаимодействующих сторон. В качестве направлений взаимодействия определены инклюзивный дизайн банковских продуктов и услуг, трудоустройство и образовательные услуги.

References:

Aksenova L.A. (2022). Ekonomicheskaya osnova blagotvoritelnoy deyatelnosti po adaptatsii lyudey s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya [Economic foundations for charity activities concerning adaptation of handicapped people]. Journal of legal and economic studies. (3). 182–186. (in Russian). doi: 10.26163/GIEF.2022.83.22.026.

Antonova V.K., Prisyazhnyuk D.I., RyabichenkoT.A. (2021). Kreativnyy effekt, investitsii i inklyuziya kak norma zhizni: ustanovki HR-menedzherov Rossii v otnoshenii inklyuzivnogo trudoustroystva [Investment and inclusion as a norm of life: attitudes of Russian HR-managers to inclusive employment]. Zhurnal issledovaniy sotsialnoy politiki. (19 (3)). 373–388. (in Russian). doi: 10.17323/727-0634-2021-19-3-373-388.

Avdeeva E.A., EmtsovaT.A. (2020). Izmenenie modeley potrebleniya i proizvodstva v sovremennyh usloviyakh [Changing consumption and production patterns in modern conditions]. Tsifrovaya i otraslevaya ekonomika. (2(19)). 69-74. (in Russian).

Bendixen K., Benktzon M. (2015). Design for All in Scandinavia – A strong concept Applied Ergonomics. (46). 248-257. doi: 10.1016/j.apergo.2013.03.004.

Bibik L. M., Blinova O.A. (2022). Kultura inklyuzii: teoriya i praktika organizatsii [Culture of inclusion: theory and practice of the organization] Cultural industries in the open city space. 34-39. (in Russian).

Bukina I. A., Gudina T. V., Denisova O. A., Lekhanova O. L. (1994). Postroenie professionalnoy traektorii razvitiya lits s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya i invalidnostyu v Vologodskoy oblasti [Building a professional development trajectory for people with disabilities in the Vologda Oblast]. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta. (6). 229–242. (in Russian). doi: 10.23859/1994-0637-2022-6-111-19.

Clarkson P. J., Coleman R. (2015). History of Inclusive Design in the UK Applied Ergonomics. (46). 235-247. doi: 10.1016/j.apergo.2013.03.002.

Creating an Accessible and Disability Confident Customer Services Approach. Retrieved September 12, 2023, from https://wearepurple.org.uk/the-purple-pound-infographic/

Davydova T. E., Gulyaeva A.D. (2023). Realizatsiya gosudarstvennoy informatsionnoy politiki v sfere povysheniya doveriya naseleniya finansovym institutam skvoz prizmu teorii pokoleniy: kontseptualnyy podkhod [Implementation of state information policy in the sphere of increasing public confidence in financial institutions through the prism of generational theory: a conceptual approach]. Organizer of Production. (2). 143-162. (in Russian). doi: 10.36622/VSTU.2023.32.59.012.

Davydova T. E., Smyslova O.Yu., Vishnyakova A.I. (2023). Neinstitutsionalnye faktory formirovaniya doveriya naseleniya k finansovym institutam v Rossiyskoy Federatsii [Non-institutional factors of formation of public confidence in financial institutions in the Russian Federation]. AlmaMater (Vestnik vysshey shkoly). (9). 83-89. (in Russian). doi: 10.20339/AM.09-23.083.

Design Delight from DisabilityReport Summary: The Global Economics of Disability, 1.09.2020. – 18 p. Retrieved October 01, 2023, from http://rod-group.com/sites/default/files/Summary%20Report%20-%20The%20Global%20Ec

Dubost N. (2023). Innovation inclusive et handicap: les apports du design social Entreprendre&Innover. (55). 31-39. doi: 10.3917/entin.055.0031.

Efimev A. S., Lavrinenko Ya.B. (2019). Globalnye kompanii v tsifrovoy ekonomike [Global companies in the digital economy]. «FES: Finance. Economy. Strategy ». (6). 39-42. (in Russian).

Fetyukov A. (2020). Podkhody k izucheniyu doveriya v sovremennoy nauke: osnovnye teoreticheskie napravleniya i vzglyady [Approaches to the study of trust in modern science: the main theoretical directions and views]. Science Magazine NovaUm.Ru. (27). 151-158. (in Russian).

Gilbert D., Balestrini P., Littleboy D. (2004). Barriers and benefits in the adoption of e‐government International Journal of Public Sector Management. (4). 286-301.

Greer N. (1987). The state of art design for accessibility Architect: The AIA Journal. Health and Disability. (1). 58–60.

GurinskayaA.L., Mescheryakova I.A (2020). Gosudarstvennye platformennye servisy: grazhdanskoe uchastie i institutsionalnoe doverie [Public platform services: civic participation and institutional trust] The state and citizens in the electronic environment. Issue 4. 20–31. (in Russian).

Harris E., Franz A., O’Hara S. (2023). Promoting Social Equity and Building Resilience through Value-Inclusive Design Buildings. (13(8)). 2081. doi: 10.3390/buildings13082081.

Hiller J. S., Bélanger F. Bélanger F. Privacy strategies for electronic government 2001. Pp. 162-198IBM Center for The Business of Government (E-Government Series). Retrieved February 25, 2020, from http://www.businessofgovernment.org/sites/default/files/PrivacyStrategies.pdf

Imrie R., Hall P. (2001). Inclusive design. Design and development of accessible environments

KarasaevaL.A., SmekalkinaL.V., Zilov V.G., NurovaA.A., Frolov V.A. (2023). Razrabotka reabilitatsionnyh meropriyatiy, sposobstvuyushchikh trudoustroystvu invalidov vsledstvie voennoy travmy [Development of rehabilitation measures that promote the employment of disabled people as a result of military trauma]. Vestnik novyh meditsinskikh tekhnologiy. (1). 95–99. (in Russian). doi: 10.24412/1609-2163-2023-1-95-99.

Kosova E.M., Gorbunova E.S. (2023). Kak podskazki interfeysa indutsiruyut onlayn-doverie: obzor literatury [Exploring web-interface clues inducing e-trust: literature review]. Psikhologicheskie issledovaniya: elektronnyy nauchnyy zhurnal. (87). 7. (in Russian). doi: 10.54359/ps.v16i87.1353.

Leason I., Longridge N., Mathur M. (2022). An opportunity for inclusive and human-centred design Br Dent J. (233). 607–612. doi: 10.1038/s41415-022-5101-1.

Litvintsev D. B., Mozheykina L. B., Degtyareva V. V. (2021). Inklyuzivnoe prozhivanie v Rossii kak aspekt mnogomernosti sotsialnoy inklyuzii [Inclusive living in Russia as an aspect of the multidimensionality of social inclusion]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. (468). 84-92. (in Russian).

Naberushkina E.K., Radchenko E.A., Mirzaeva E.R. (2023). Inklyuzivnyy dizayn (obzor zarubezhnyh kontseptsiy) [Inclusive design (review of foreign concepts)]. Theory and practice of social development. (2). 30–35. (in Russian). doi: 10.24158/tipor.2023.2.3.

Nurova A. A. (2023). Osobennost potrebnosti v merakh kompleksnoy reabilitatsii i trudoustroystve invalidov vsledstvie voennoy travmy [The peculiarity of the need for comprehensive rehabilitation measures and employment of disabled people due to military trauma] Current issues of modern scientific research. 284-287. (in Russian).

ParsonsT.O. (2000). Ostrukturesotsialnogodeystviya [Structure of social action] (in Russian).

Peregudova M. O., Slinko O.L. (2023). Vospitanie inklyuzivnoy kultury: neobkhodimost i potrebnost v sovremennom obshchestve [Fostering an inclusive culture: necessity and need in modern society] The state and society in modern politics. 202-206. (in Russian).

Plavsyuk E. L. (2023). Osnovnye formy trudoustroystva i zanyatosti invalidov v belorusskoy ekonomike [The main forms of employment of disabled people in the Belarusian economy] Innovator 2022. 113-115. (in Russian).

Pliskevich N.M. (2022). Instituty, tsennosti i chelovecheskiy potentsial v usloviyakh sovremennoy modernizatsii [Institutions, values and human potential in the context of modern modernization]. Mir Rossii. (3). 33–53. (in Russian). doi: 10.17323/1811-038X-2022-31-3-33-53.

Putnam R. D., Leonardi R., Nanetti R. Y. (1994). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy

Ryzhkov A. N., Bushueva T. N. (2020). Politika sodeystviya trudoustroystvu invalidov: bazovye modeli i rossiyskaya praktika. V. A. Voropanov [The policy of promoting the employment of disabled people: basic models and Russian practice. V. A. Voropanov] State regulation of socio-economic processes of the region and municipality: challenges and responses of modernity. 386–395. (in Russian).

Saginova O.V., Stegareva E.V., Saginov V.L. (2022). Tsifrovye platformy dlya inklyuzivnogo biznesa [Digital platforms for inclusive business]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (1). 195-208. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.1.114180.

Semenovskikh T. V. (2016). Mnogomernost inklyuzii [Multidimensionality of inclusion]. Istoricheskaya i sotsialno-obrazovatelnaya mysl. (5-3). 153–155. (in Russian).

Sommer R. (1983). Social Design: Creating Buildings with People in Mind

Stoforandova V.V., Salikhov G.Sh., MisrikhanovaB.A. (2021). Razrabotka i vnedrenie sotsialnyh proektov po trudoustroystvu lits s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya [Development and implementation of social projects on employment of persons with disabilities health opportunities]. Regional problems of transforming the economy. (11). 81-90. (in Russian).

Tolstyh T.O., Shkarupeta E.V., Shishkin I.A. (2017). Transformatsiya predprinimatelstva v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [Transformation of entrepreneurship in the digital economy] (in Russian).

TyminskiyV.G., Kolodyazhnyy S.A., Shulgina L.V. (2018). Tsifrovaya ekonomika i ekonomicheskoe obrazovanie v Rossii [Digital economy and economic education in Russia]. «FES: Finance. Economy. Strategy ». (1). 5-9. (in Russian).

Uvarov N.Yu. (2021). Predposylki formirovaniya inklyuzivnogo dizayna v Rossii [Prerequisites for the formation of inclusive design in russia]. Kultura i iskusstvo. (3). 73 - 86. (in Russian).

Vanchova A, Sibgatullina-Denis I. (2021). Raznoobrazie i benchmarking inklyuzii [Diversity and inclusion benchmarking] (in Russian).

Vilchinskaya-Butenko M. E., Uvarov N. Yu. (2016). Ot kontseptsii poleznosti cheloveka k filosofii nezavisimoy zhizni: sotsialnaya inklyuziya sredstvami dizayna [From the concept of human utility to the philosophy of independent living: social inclusion by design tools]. Mezhdunarodnyy zhurnal issledovaniy kultury. (4(25)). 81-88. (in Russian).

Voevodina E. V. (2023). Doverie kak bazovyy printsip inklyuzivnoy ekonomiki: analiz kontseptualnyh i metodicheskikh podkhodov [Trust as a basic principle of inclusive economy: analysis of conceptual and methodological approaches]. Theory and practice of social development. (3(181)). 38-43. (in Russian). doi: 10.24158/tipor.2023.3.5.

Zallio M., Clarkson P. (2022). The Inclusive Design Canvas. A Strategic Design Template for Architectural Design Professionals Proceedings of the Design Society. (2). 81-90. doi: 10.1017/pds.2022.9.

Страница обновлена: 28.04.2025 в 03:39:59