Challenges of industrial development staffing in peripheral regions

Ayrapetyan D.A.1, Makarov I.N.2,3,1, Drobot E.V.4,5![]() , Kazarova D.S.6

, Kazarova D.S.6

1 Череповецкий государственный университет

2 Финансовый университет при Правительстве РФ

3 Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

4 Первое экономическое издательство

5 Центр дополнительного профессионального образования

6 Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского

Download PDF | Downloads: 14

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 9 (September 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=54773557

Abstract:

The article is devoted to the analysis of the problem of regional production staffing in the context of compliance with the structure of skills required by the regional companies from a potential applicant to the inculcated set of skills.

The authors of the article position proposals on the need to create industrial and educational clusters on the basis of public-private partnership.

The authors analyzed the possibility of reducing the gap between supply and demand in the regional labor market. This is necessary for industrial development of remote territories of the country and the full implementation of the import substitution program.

The article may be useful for HR specialists, postgraduates and students.

Keywords: staffing, public-private partnership, population, region, peripheral region

JEL-classification: J24, M50, L32, R12

Введение

В последнее время часто звучит тезис о необходимости развития отечественного производства и обеспечения его качественными трудовыми ресурсами. С целью обеспечения расширенного воспроизводства инженерных кадров идет увеличение количества бюджетных мест на инженерно-технические специальности в вузах. Однако, оставляя за скобками проблемы их заполнения, остановимся на ряде качественных аспектов подготовки будущих технических специалистов. И прежде всего, привития им компетентностной структуры, знаний и навыков, требуемых реальным производством. В качестве механизма, позволяющего осуществить подобную подготовку в высокотехнологичных сферах производства мы предлагаем формирование системы производственно-образовательных кластеров, функционирующих на основе государственно-частного партнерства.

В российской науке и практике проблемам кадрового обеспечения посвящено достаточно много публикаций. Причем основной акцент в этих работах делается на влиянии кадрового потенциала на развитие промышленных предприятий [2, 7, 14]. Влияние высшего образования и возрастных аспектов на кадровую обеспеченность изучается в научных работах Красниковой А.С., Подольсого А.Г., Береговской Е.О. [4], Снегирева В.А. [12], Кривокоры Е.И., Астаховой Е.А., Кривокоры Ю.Н., Мишиной Т.С. [5], Никулиной Ю.Н. [10]. Особенности кадрового обеспечения в условиях цифровизации исследуют Круглов Д.В., Круглова О.Д. [6], Симченко Н.А., Анисимова Н.Ю. [11], Труфанов Д.О., Ворошилов В.А., Борисюк Л.А., Малаховская А.М., Черепанова А.А., Сильвияйнен Д.С. [13]. Особенностям кадрового обеспечения российских регионов посвящены научные статьи таких российских экспертов, как Бизин С.В. [1], Кривокора Е.И., Астахова Е.А., Кривокора Ю.Н., Мишина Т.С. [5], Макаров И.Н., Назаренко В.С. [8], Никулина Ю.Н. [9, 10]. Особый интерес представляют результаты исследования, поведенного в 2021 г., такими экспертами, как Дробот Е.В., Макаров И.Н., Почепаев И.А., Комиссаров Р.С. и др., и посвященного специфики обеспечения кадровой безопасности регионов в развитых, развивающихся и периферийных странах [3]. Тем не менее проблематика кадрового обеспечения именно производственного развития периферийных регионов остается разработана недостаточно.

Целью написания данной работы является проведение анализа возможности сокращения разрыва между спросом и предложением на региональных рынка труда, что необходимо для возможности производственного развития отдаленных территорий страны и полноценной реализации программы импортозамещения.

В качестве положений, содержащих элементы научной значимости и новизны в данной работе, позиционируются предложения о необходимости осуществления создания промышленно-образовательных кластеров, функционирующих на основе государственно-частного партнерства.

Основная часть

Анализ полезности для сферы частного и общественного потребления тех благ, которые производятся входящими в состав системы профессионального образования учреждениями, позволяет оценить перспективы частного инвестирования в данную сферу.

В первую очередь необходимо классифицировать образовательные программы, разделив их несколько групп в зависимости от направлений подготовки.

К первой группе по праву относится педагогическое образование и образование в понимании общегуманитарной науки. Данное образование становится необходимым для воспитания общества и развития социальной среды, что позволяет не переживать за развитие и преобразования в части воспроизводственной функции человеческого капитала. Сюда относятся подготовка по уровням направлений в исторической, философской, педагогической, филологической, а также иных аналогичных отраслях научного знания в контексте системы образования. Главная отличительная черта данных образовательных программ заключена в существенно низкой востребованности в отношении к высоко платёжным групп населения в понимании рынка труда. Это говорит о том, что профессиональное определение в данной сфере не отличается высокими показателями. Исключением в относительном понимании можно назвать направления в профессиональном определении переводчиков, а также крупные корпорации со специалистами в сфере связей с общественностью.

Регионы периферии также не славятся успешным рейтингом в отношении данных направлений образования.

На основании перечисленных особенностей и низкой востребованности мы считаем правильным и логичным данное благо отнести к мериторному благу. При этом востребованность мериторного блага настолько низка, что государству требуется в данной области продумать программы софинансирования образовательных программ по данным направлениям с полным обеспечением бюджетных мест, для привлечения студентов. Согласно бюджетированию, соответственно, должно быть представлено и определённое количество мест, согласно распределенному финансовому обеспечению.

Во вторую группу, на наш взгляд, целесообразно отнести образование социально-экономическое. На территории Российской Федерации, согласно ее субъектному представлению, в последнее время отчетливо наблюдается положительная динамика в рамках востребованности в ряде таких специальностей, как менеджмент, экономика, юриспруденция. Наибольший рост отмечен в ряде системы высшего профессионального образования. При этом немаловажным фактом является превышение показателей по поступлению на данные направления и востребованности обществом в данных специалистах. На основании данных по квазициклу стоит отметить, что блага смешанные, которые характерны в рамках данной образовательной программы, существенно перерастает в частное благо, основанное на личностных представлениях и ожиданиях индивида.

Следовательно, на данном уровне от государства требуется минимизация организации бюджетных мест по данным направлениям и сведение к минимуму финансирования образовательных программ данного направления из средств бюджетов регионального и федерального уровней. Минимум должен быть основан на понимании качества будущего специалиста, что предполагает поддержку только наиболее успешных выпускников школ.

Реализация программы государственно-частного партнерства в контексте понимания данного факта приводит к возможности реализации программы индивидуального ценообразования, характерного для смешанного типа блага. Это позволит окупить все имеющиеся издержки, что достаточно повысит качество предоставляемого блага и, в последующем, эффективность сферы производства.

В третью очередь стоит отметить производственно-техническое образование. Данное направление представлено как средне-специальным, так и высшим образованием в рамках отечественной системы образования.

Считаем логичным подразделить производственно-техническое образование на категории в зависимости от востребованности (престижности) и, соответственно, маловостребованности (непрестижности).

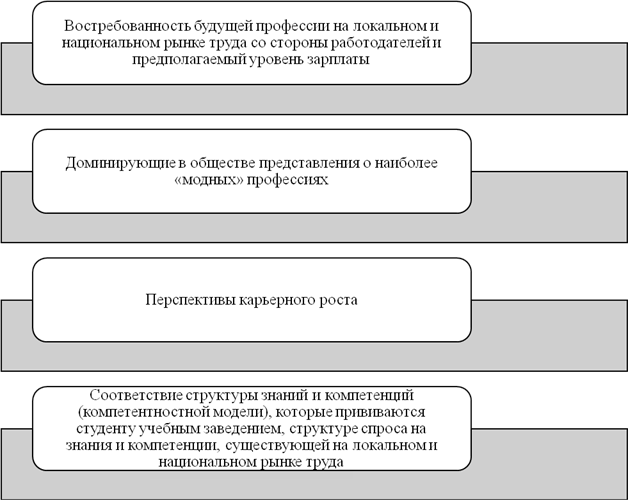

Считаем, что востребованность на данное направление образовательной программы в выражении спроса представлена за счет причин в субъективном и объективном понимании. Выделим наиболее типичные причины востребованности производственно-технического образования (рисунок 1):

Блага, которые производятся и реализуются в рамках данного направления программ образования, предполагает отнесение данных благ к смешанному типу. В контексте реализации направлений образовательных программ существует ряд существенных проблем, что говорит о острой необходимости влияния со стороны государственного сектора в представлении к реализации технологии государственно-частного партнерства.

Рисунок 1. Причины, влияющие на выбор производственно-технического направления обучения

Источник: составлено авторами.

Представим наиболее значимые проблемы, которые выражаются через:

1. Несоответствие знаний и умений выпускника предъявляемым требованиям со стороны рынка труда. Данная проблема, в свою очередь, возникает за счет:

а) низкая компетенция преподавательского состава (актуальность данной проблемы наблюдается преимущественно в учебных заведениях с коммерческим типом реализации образовательных программ, а также на уровне вашего образования и среднего профессионального образования в регионах). Причина заключается в нежелании привлечения педагогов высших категорий квалификации по направлениям экономики и социально-гуманитарному профилю. Здесь речь идет о кандидатах и докторах наук, опыт которых основан на собственной научной деятельности и исследовательской работы. Также можно сказать о низкой востребованности практикующих специалистов. Минимизация востребованности в данных профессиональных кадрах педагогического состава заключается в минимизировании расходов на оплату труда педагогов.

b) устаревание материальной базы образовательных учреждений, что наиболее актуально в понимании образования рабочих специальностей, технического образования и образования в сфере технологии.

с) существенные сложности в части организации практической деятельности студентов (производственная практика).

2. Полное несоответствие финансирования образовательных программ со стороны государства экономическим потребностям и спросу общества. Данная проблема приобретает актуальность в контексте понимания того, что именно социальное общество является потенциальным потребителем услуг образовательной системы.

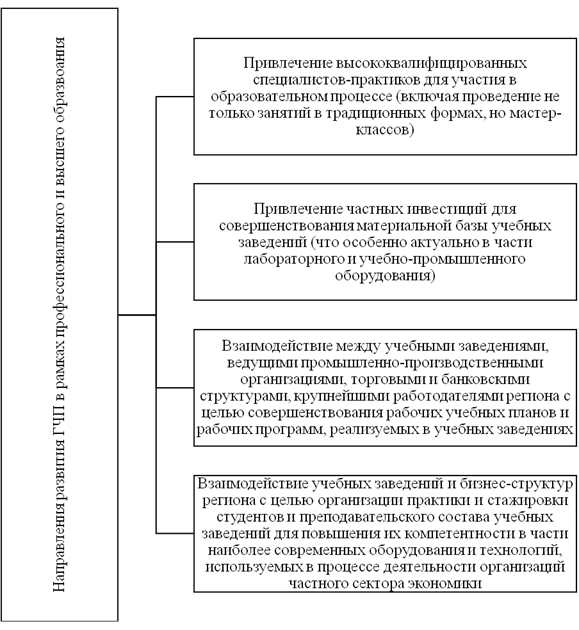

Следовательно, на основании проведенного выше анализа, оптимальном решением, на наш взгляд, является реализация модели государственно-частного партнерства, которая отражена на рисунке. Это связано с тем, что выявлена существенная значимость в формировании спроса на образовательные услуги, бизнес-структур всех сфер деятельности, а также рынка труда, который представлен бизнес-структурой. Именно отечественный предпринимательский сектор формирует спрос на специалистов и отражает показатель предоставления рабочих мест в отношении реализации мирового опыта и опыта отечественных работодателей.

На основании этого нами предложена программа реализации и развития государственно-частного партнерства в системе национального образования:

1. Направленное воздействие на развитие квазичастных структур и частных структур в системах дошкольного и школьного образования. Ориентация на учреждения образования автономного действия. В рамках автономного учреждения при этом понимается реализация как программ основного образования, так и методы организации образования в дополнительном обучении. Предполагается создание комфортных условий для профессиональной деятельности педагогического состава, для учеников и воспитанников. Организация комфорта реализуется при этом через финансирование посредством использования средств бюджета, формируемого за счет средств потребителей услуг. Данный метод позволит в большинстве окупить затраты на программу образования. Необходимо предусмотреть возможность приобщения частного капитала к учредителю, соучредителю или источникам инвестиционного капитала, что направлено на понимание государственно-частного партнёрства в контексте совместного предприятия, контракта или проекта. Говоря о мировой практике данный вид государственно-частного партнерства реализуется в виде инвестиционного контракта, а также контракта на эксплуатацию и строительство.

2. Говоря об профессиональном и высшем образовании стоит сказать о возможных направлениях развития программ ГЧП (рисунок 2).

Стоит отметить, что те требования, которые предъявляются образовательной системой к выражению общественных интересов базового уровня самому обществу, по своей сущности, не предназначаются. В-первую очередь это стоит относить к результатам исследований прикладного и фундаментального направлений.

Следовательно. Стоит рассмотреть преимущественное финансирование данных направлений из средств государственного бюджета по назначению тарифа индивидуальной оплаты, что позволит сохранить производство благ данной области.

К одной из модели реализации образовательной политики, на наш взгляд, можно отнести промышленно-образовательный кластер.

В рамках достижения результатов на уровне реализации модели организации промышленно-образовательных кластеров в понимании как отечественного, так и мирового опыта, стоит сказать о достижении результатов по государственно-частному партнерству в следующих проявлениях:

Рисунок 2. Направления реализации программ государственно-частного партнерства в понимании профессиональной и высшей систем образования в рамках кадрового обеспечения развития энергопромышленных комплексов

Источник: составлено авторами.

1. Построение модели компетентного выпускника образовательного учреждения в соответствии с требованиями, диктуемыми работодателями на рынке труда. На основании этого стоит сказать о кластере промышленного образования, что способствует минимизации трудозатрат в организации практик действующих студентов образовательных учреждений, а также стажировочной деятельности педагогического состава, включая лаборантов и мастеров производственного обучения.

2. Реализация данной модели повлечет за собой результат совершенствования оборудования учебного заведения (промышленное и лаборантское оборудование), а также повысит квалификацию будущих выпускников учебного заведения.

3. Стоит сказать о том, что еще в самом начале выбора направления в образовании и реализации на практике образовательной деятельности обучаемый располагает знаниями о будущем работодателе, которые предопределяют его мотивацию к учебной деятельности.

Предопределение возможности оплаты части обучения за счет средств будущего работодателя в обмен на реализацию профессиональных компетенций и полученных знаний обучаемым после получения диплома об образовании в рамках организации работодателя.

Это направление предполагает, например, обязательство выпускника учебного заведения перед работодателем, выражаемое в количестве определенных заранее лет трудовой деятельности в рамках организации работодателя на обязательной основе. Таким образом, проведенный анализ специфичных особенностей в рамках функционирования образовательной системы национального значения предполагает особенности представлений социальной сферы по производимым благам, которые регламентированы эффективностью проектов в области государственно-частного партнерства в образовательной среде. На основании этого требуется регламентация рамок, в контексте которых реализуются проекты ГЧП в социальной сфере.

Заключение

Результатом деятельности в рамках создания промышленно-образовательных кластеров можно считать преимущество результатов образовательных программ, которые подлежат оценке в рамках образовательной программы (увеличение объемов интеллектуальной собственности, полученное в результате инвестиций в человеческий капитал, в натуральном и стоимостном выражении). Фактором, максимизации предполагаемой эффективности реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства можно считать:

1. Периодичность образовательного процесса;

2. Длительность обучения, согласно образовательной программе;

3. Возможность стажировки;

4. Интервал временного представления по достижению заданного уровня оплаты труда;

5. Влияние навыков, возможностей, способностей и уровня квалификации на заработную плату, достижимую в перспективе профессиональной деятельности.

На основании проведенного исследования и анализа положений о реализации проектной деятельности в части государственно-частного партнерства на уровне образовательных программ и направлений образовательной деятельности, считаем логичным сделать вывод, что итогом реализации проекта ГЧП на уровне социальной сферы, по нашему мнению, должно стать:

- на уровне индивида как аспекта отображения индивидуального эффекта частного потребления смешанного блага: обретение навыков и возможностей, повышение квалификационных характеристик гражданами, которые реализовали свою потребность в части обучения на уровне реализованного проекта. При этом, стоит сказать, что потенциально возможным результатом будет обучение в рамках ГЧП-проекта, направленность которого выражается через максимизацию привлекательности человека, как носителя интеллектуального капитала.

- на уровне общества, в частности, производственной системы территории, должен проявиться второй аспект потребления общественного блага – производственно-экономический аспект, заключающийся в формировании человеческого базиса развития системы производительных сил региона, причем в качественном аспекте полученный человеческий капитал должен соответствовать структуре потребностей экономики региона в разрезе сформированных компетенций.

References:

Bizin S.V. (2022). Strategicheskiy analiz regionalnoy molodezhnoy politiki i otsenka kadrovoy obespechennosti regiona [Strategic analysis of regional youth policy and regional staffing assessment]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (2). 879-896. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.2.114252.

Drobot E.V., Makarov I.N., Pochepaev I.A., Komissarov R.S., Nazarenko V.S. (2021). Kadrovaya bezopasnost regionov v razvityh, razvivayushchikhsya i periferiynyh stranakh: sravnitelnyy analiz [Personnel security of regions in developed, developing and peripheral countries: comparative analysis]. Creative Economy. 15 (4). 1501-1522. (in Russian). doi: 10.18334/ce.15.4.111543.

Krasnikova A.S., Podolskiy A.G., Beregovskaya E.O. (2023). Vysshee obrazovanie: problemy kadrovogo obespecheniya i napravleniya ikh resheniya [Higher education: staffing problems and solutions]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 13 (3). 899-916. (in Russian). doi: 10.18334/epp.13.3.117445.

Krivokora E.I., Astakhova E.A., Krivokora Yu.N., Mishina T.S. (2022). Problemy formirovaniya i realizatsii regionalnoy molodezhnoy kadrovoy politiki [Challenges of regional youth workforce policy]. Russian Journal of Labour Economics. 9 (9). 1405-1424. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.9.116322.

Kruglov D.V., Kruglova O.D. (2019). Osobennosti kadrovogo obespecheniya v usloviyakh tsifrovizatsii [Particularities of staffing in the context of digitalization]. Leadership and Management. 6 (4). 479-486. (in Russian). doi: 10.18334/lim.6.4.41299.

Kruglov D.V., Se Yatszin (2023). Izuchenie vliyaniya kadrovogo potentsiala na razvitie promyshlennyh predpriyatiy [Exploring the impact of human resources on the development of industrial enterprises]. Leadership and Management. 10 (2). 523-532. (in Russian). doi: 10.18334/lim.10.2.117412.

Makarov I.N., Nazarenko V.S. (2021). Sovershenstvovanie sistemy kadrovogo obespecheniya kak osnovy dostizheniya tseley razvitiya regionalnoy proizvodstvennoy sfery v promyshlennom sektore Lipetskoy oblasti [Improvement of the personnel support system as a basis for achieving the development goals of the regional production sector in the industrial sector of the Lipetsk region]. High-tech Enterprises Economy. 2 (3). 201-218. (in Russian). doi: 10.18334/evp.2.3.113447.

Nikulina Yu.N. (2020). Professionalnaya orientatsiya molodezhi v sisteme kadrovogo obespecheniya ekonomiki regiona [Professional orientation of youth in the system of personnel support of the regional economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (4). 1263-1280. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.4.100895.

Nikulina Yu.N. (2021). Integratsiya obrazovaniya i biznesa v voprosakh prakticheskoy podgotovki kadrov dlya ekonomiki regiona [Education and business integration in personnel practical training for the regional economy]. Russian Journal of Labour Economics. 8 (7). 701-714. (in Russian). doi: 10.18334/et.8.7.112379.

Simchenko N.A., Anisimova N.Yu. (2022). Sovremennye kontsepty regulirovaniya organizatsii podgotovki kadrov v tsifrovoy ekonomike [Modern regulation concepts of the training system development in the digital economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (2). 627-636. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.2.114241.

Snegirev V.A. (2020). Kadrovoe obespechenie: instrumenty stimulirovaniya i vozdeystviya na rabotnikov raznyh vozrastnyh grupp [Staffing: incentives and the impact on workers of different age groups]. Russian Journal of Labour Economics. 7 (4). 347-364. (in Russian). doi: 10.18334/et.7.4.100876.

Trufanov D.O., Voroshilov V.A., Borisyuk L.A., Malakhovskaya A.M., Cherepanova A.A., Silviyaynen D.S. (2023). Model infrastruktury podgotovki kadrov dlya kreativnyh industriy [Training infrastructure model for creative industries]. Russian Journal of Labour Economics. 10 (7). 1061-1078. (in Russian). doi: 10.18334/et.10.7.118661.

Vinichenko V.A., Rostovtsev K.V., Khokholush M.S. (2022). Vliyanie teorii pokoleniy na kadrovuyu politiku promyshlennyh predpriyatiy [The impact of generational theory on the staff policy of manufacturing enterprises]. Russian Journal of Labour Economics. 9 (10). 1559-1576. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.10.116371.

Yarkova T.M. (2022). Sovremennye podkhody obespecheniya kadrovoy bezopasnosti organizatsiy v Rossii [Modern approaches to ensuring the personnel security of organizations in Russia]. Russian Journal of Labour Economics. 9 (3). 731-742. (in Russian). doi: 10.18334/et.9.3.114425.

Страница обновлена: 26.04.2025 в 06:57:31

Russia

Russia