Theoretical and methodological approaches to assessing the quality of housing and communal services: the role of the state

Smirnyagin N.S.1![]()

1 Уральский государственный экономический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 8

Journal paper

Russian Journal of Housing Research (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 2 (April-June 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=53802718

Abstract:

Currently, in the conditions of intensive transformations of public relations, reduction of effective demand, digitalization of most processes and individualization of supply and demand, the need to clarify approaches to measuring the quality of housing and communal services has become urgent.

Based on the analysis of the state regulatory impact on housing and communal services, methodological approaches to assessing the quality of housing and communal services are identified.

Based on the generalization of the characteristics of housing and communal services, the necessity of state regulation of approaches to their quality is substantiated. The assessment of the existing legal regulation of housing and communal services is given; approaches to the interpretation of their quality are identified. The state has formed a certain set of properties of housing and communal services, which can be interpreted as the quality and efficiency of the service. At the same time, the quality assessment is based on formalized indicators that do not involve the participation of the consumer in their formation and addition. Approaches to the quality of resources and the efficiency of their supply to the consumer are mainly formalized. It is necessary to include co-owners of residential premises as the main recipient of housing and communal services in their assessment processes.

The obtained research results may be of interest to specialists and researchers in the sphere of housing and communal services in Russia.

Keywords: housing and communal services, quality, stakeholders, government, services' consumer, society

JEL-classification: L97, L98, L99

Введение

В настоящее время можно отметить повышение внимания ученых, практиков и общественности к вопросам оценки качества жилищно-коммунальных услуг.

Вместе с тем отношение к качеству, его интерпретация, свойства услуги, иллюстрирующие качество по-разному оцениваются отдельными группами стейкхолдеров общественных отношений в жилищной сфере.

Государство как ключевой стейкхолдер общественных отношений в жилищной сфере преследует собственные цели, имея особый спектр возможностей влияния на участников. При этом, каждая группа акторов, руководствуясь собственными интересами формирует самостоятельные подходы к интерпретации качества услуг. Более того, в науке, практике, государственном регулировании отсутствует единообразие взглядов на природу и характеристики качества ЖКУ.

В науке отмечается, что «качество» выражает «…существенную определенность объекта, благодаря которой он является именно этим, а не иным». Вместе с тем, конкретизируется: «…качество – объективная и всеобщая характеристика объектов, обнаруживающаяся в совокупности их свойств» [6] (Nevolina, 2007). В толковом словаре В. Даля «качество» трактуется как эквивалент понятия «свойство» [3] (Dahl, 1903). Вместе с тем, спектр свойств в представлениях отдельных авторов также существенно отличается.

Ключевой задачей настоящего исследования является попытка осмысления понятия качества ЖКУ сквозь призму государственных решений, а целью – формирование эмпирической платформы институционализации методики оценки ЖКУ.

В настоящей работе дана характеристика подходов к оценке качества жилищно-коммунальных услуг ведущим стейкхолдером – государством, посредством анализа принятых властных решений в данной сфере.

Методология.

Анализ государственного подхода к оценке качества ЖКУ осуществляется сквозь призму теорий, позволяющих интерпретировать данную услугу как мериторное благо [10] (Rubinstein, 2009), нуждающееся в общественной опеке, обладающее признаками общественных благ [4] (Zhidkov, 2017), производство которых продуцирует многочисленные внешние эффекты [2] (Goryachikh, 2021), а также является доверительным в условиях асимметрии информации [1] (Berezin, Fedoseyev, 2019).

Анализ теоретико-методологических подходов к интерпретации качества ЖКУ реализуется посредством содержательной оценки государственных решений в виде нормативных актов, а также различных методик и положений конкурсов, содержащих критерии оценки управляющих организаций, проводимых органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов.

Результаты исследования и их обсуждение.

В данной статье, не останавливаясь подробно на анализе интерпретации качества ЖКУ в научных источниках, укажем на ряд принципиальных моментов.

Во-первых, большинство работ в целях формулирования понятия качества, сосредоточились на перечне свойств ЖКУ;

Во-вторых, многочисленная группа исследователей не связывают понимание качества с мнением реципиентов ЖКУ - владельцев и собственников жилых помещений, оценивая лишь нормативно-закрепленные характеристики услуги. Однако следует отметить, что эволюционно как российские, так и зарубежные исследователи начинают придавать в своих дефинициях качества все большее значение полезным для потребителя свойствам услуги, что позволяет ее характеризовать как потребительскую ценность [13] (Hauashdh, 2022).

В-третьих, в научных работах все чаще отмечается общественное значение ЖКУ, что обуславливает необходимость выделения общественных интересов в данной сфере исследований, а также идентификации социально-полезных свойств анализируемых услуг.

В-четвертых, в науке по-прежнему сохраняется оживленная дискуссия относительно широты спектра свойств ЖКУ, обуславливающих их качество. В частности, можно встретить работы, относящие цену услуги к характеристике ее качества, что представляется спорным.

Присоединимся к мнению Захаровой Е. В. в том, что: «…качество услуги, как экономического блага, представляет собой совокупность ее характеристик, определяющих способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности» [5] (Zakharova, 2010). Однако данное определение в контексте поставленных в настоящем исследовании задач требует некоторого уточнения. Базируясь на проведенном анализе, подчеркнем, что подходы к интерпретации качества различаются для разных стейкхолдеров. Более того, поскольку ЖКУ имеет ярко выраженное социальное значение, требуется включение в понятие качества ЖКУ общественных аспектов.

В частности, реализация ЖКУ осуществляется в условиях существования социальных дилемм конфликта между общественными и частными интересами, между социальной и экономической эффективностью и др. В таких условиях общественное участие в формировании подходов к оценке качества ЖКУ оправдано и необходимо.

В сфере производства ЖКУ присутствуют как положительные, так и отрицательные внешние эффекты, обуславливающие анализ их воздействия на более широкий круг реципиентов, чем только потребитель.

В то же время, наличие асимметрии информации в сфере ЖКУ диктует необходимость повышенного внимания государства к их производству, обеспечивающему возможность защиты потребителей.

При этом, монополия на большую долю поставляемых ресурсов обусловила наличие государственного регулирования данной сферы и вместе с тем контроль за правилами его соблюдения.

Высокая социальная значимость ЖКУ и ее мериторность диктует необходимость контроля за уровнем цен на ЖКУ, их доступностью и обеспечения общественной опеки.

В связи со сказанным, очевидно, что ведущим стейкхолдером, формирующим подходы к качеству ЖКУ является (и это обосновано) государство. Дадим анализ интерпретации качества жилищно-коммунальных услуг ведущим стейкхолдером – государством, посредством характеристики институционализации подходов и регулирующего воздействия на данную сферу.

Следует отметить, что понятие качества в широком смысле не зафиксировано в законодательстве, однако Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» выделяет свойство товара (услуги), позволяющее определить его качество. В совокупность указанных свойств включены соответствие условиям договора, обычно предъявляемым требованиям, указанным целям или образцу (описанию). Таким образом, общее представление о качестве товара или услуги ассоциируется у законодателя с их соответствием представлениям потребителя.

При этом, не вдаваясь в данной статье в подробную характеристику законодательства, включающего понятие качества ЖКУ, отметим только, что в основном речь идет о некоторой совокупности свойств услуги.

В настоящее время в сфере ЖКХ действует ряд национальных стандартов, опосредующих качество услуг жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Систематизация подходов к качеству ЖКУ в рамках отдельных услуг, описанных в национальных стандартах, позволяет отметить, что большинство из них содержат перечень работ, входящих в услугу и общие требования к этим работам (экологичность, безопасность, своевременность (по графику) и др.

Отдельно следует упомянуть Стратегию развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, не действующую в настоящее время, но закрепившую подход к интерпретации качества ЖКУ, увязав в одном определении качество и надежность и путем позитивного перечисления зафиксировав характеристики данных концептов: «безопасные и благоприятные условия проживания граждан в многоквартирных домах и жилых домах, бесперебойное предоставление услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с санитарными нормами и правилами и другими обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации» [11]. Однако, обратим внимание, что в указанном определении все перечисленные свойства качества и безопасности регулируются нормативными актами, таким образом, данная дефиниция представляет собой совокупную отсылку к действующим стандартам, про которые было сказано выше. Исключением является характеристика «благоприятные условия проживания», однако такая формулировка является размытой и далее не уточняется. Проведенный анализ правового регулирования качества ЖКУ позволил отметить, что не смотря на интенсивное использование концепта «качество жилищно-коммунальных услуг», отсутствует его дефиниция. Упоминаемые в нормативных актах свойства услуги, которое характеризует качество, носят узкий характер, фиксирующий конкретное свойство (температура, давление, напряжение и др.) по отношению к определенному виду ЖКУ. Более того, зачастую качество увязано с перечнем работ, относящихся к услуге. Важным представляется отсутствие в нормативных актах механизма (предположения, допущения) обратной связи с потребителем и учета его мнения.

Вместе с тем, органы государственной власти и местного самоуправления как стейкхолдер оказывающий существенное влияние на формирование подходов к обязательным свойствам ЖКУ транслируют свой взгляд на их качество и эффективность посредством закрепления критериев в методиках оценки, формализованных в правовых актах или зафиксированных в конкурсной документации. В данной части работы акцентируемся на институционализации вектора развития ЖКУ в государственных решениях. Не останавливаясь подробно на анализе правового регулирования исследуемой сферы, систематизируем инструментарий государственного воздействия на качество ЖКУ (таблица 1).

Таблица 1 – Инструментарий государственного воздействия на качество ЖКУ [1]

|

Направление

регулирования

|

Характеристика

регулирования

|

Роль

в обеспечении качества и эффективности ЖКУ

|

|

Регулирование

защиты прав потребителей

|

Установлены

общие требования к качеству услуг

|

Гарантия

защиты нарушенных прав при снижении качества

|

|

Регулирование

деятельности УК

|

Лицензионные

требования

|

Обеспечение

стабильности и прозрачности деятельности УК

|

|

Тарифное

регулирование

|

Установлена

верхняя планка цены на ресурсы и услуги по их передаче

|

Обеспечение

доступности населению

|

|

Правила

предоставления ЖКУ (ГОСТы, Стандарты)

|

Требования

к качеству коммунальных услуг

|

Возможность

верификации качества по формальным критериям

|

|

Правила

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами [7]

|

Установлены

стандарты управления МКД, обязанности УК

|

Механизм

обеспечения качества ЖКУ

|

|

Типовые

индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые при

осуществлении государственного жилищного надзора и муниципального жилищного

контроля

|

Основания

для проведения проверки

|

Механизм

обеспечения качества ЖКУ в случаях обращения граждан

|

|

Иные

правила, например энергоэффективности, стратегическое планирование

|

Требования

к свойствам услуги, повышающие ее качество

|

Включение

в понятие качества современных инновационных свойств, экологичность,

цифровизация

|

Исходя из проведенного анализа, следует отметить, что государство сформировало определенную совокупность свойств ЖКУ, которая может быть интерпретирована как качество и эффективность услуги. При этом, оценка качества основана на формализованных показателях, не предполагающих участия потребителя в их формировании. Преимущественно формализованы подходы к качеству ресурсов и эффективности их поставки потребителю. Не предусмотрены оценки качества услуг, не связанных с поставкой ресурсов.

Таким образом, органы государственной власти имея возможность развития подходов к качеству ЖКУ сосредоточены на узком круге услуг, в основном оказываемых естественными монополиями и их посредниками.

Вместе с тем, следует отметить, что в рамках новой Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года [12] в качестве вызовов отмечены недостаточная эффективность управляющих организаций, обусловленная низкой мотивацией к снижению затрат, повышению энергоэффективности и технологичности услуг. В ряду мероприятий указывается на необходимость повышения качества ЖКУ. В качестве мер, способных нивелировать указанные проблемы предусматриваются мероприятия, в результате реализации которых, в частности будет повышен уровень доступности и удобства участия граждан в управлении жильем. Сказанное позволяет признать, что в органах власти существует понимание значения участия граждан в управлении жилищем, при этом, об участии в формировании подходов к оценке качества ЖКУ речи не идет. Косвенно активность граждан может быть достигнута цифровизацией коммуникаций, про которую идет речь в десятом разделе Стратегии. В ряду социальных эффектов от реализации стратегии указывается повышение качества ЖКУ и удовлетворенности граждан жилищными условиями. При этом, в ряду рисков не указан низкий уровень мотивации граждан и управляющих компаний в реализации стратегии. Среди показателей реализации Стратегии упоминается рост доли населения, обеспеченной качественной питьевой водой, количество благоустроенных территорий, прирост индекса качества городской среды. При этом о качестве или эффективности ЖКУ речи не идет.

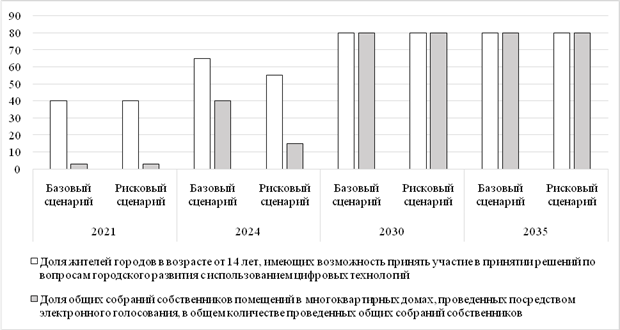

Содержание показателей развития отрасли ЖКХ в контексте участия в нем жителей используется два показателя (рисунок 1).

Рисунок 1 – Содержание показателей развития отрасли ЖКХ в контексте участия в нем жителей [2]

Таким образом, следует признать, что в новой Стратегии развития отрасли ЖКХ не содержится четкого целеполагания развития оценки качества ЖКУ и тем более увязки роли населения в ее формировании.

Вместе с тем, следует отметить, что в поле деятельности государства, входит удовлетворение общественных интересов.

При этом, общество как стейкхолдер общественных отношений в сфере жилищно-коммунальных услуг имеет собственные интересы и инструменты влияния на формирование подходов к качеству.

Здесь согласимся с М. Олсоном в том, что именно групповые интересы являются основной движущей силой общества. При этом, интересы общества не тождественны сумме интересов отдельных индивидов, общественный интерес самостоятелен и отличается от совокупности индивидуальных интересов [9] (Olson, 1995).

Базовой проблемой общества в анализируемой сфере можно назвать необходимость достижения баланса между индивидуальными интересами потребителей (частного интереса) и общественного интереса (интереса общества как социально-экономической системы).

Некоторые услуги жилищно-коммунального хозяйства можно отнести к общественно-значимым благам, а ЖКХ имеет растущую роль в развитии общественного благосостояния и качества жизни. В связи со сказанным, общество предъявляет собственные требования к качеству и эффективности ЖКУ, которые могли бы обеспечивать реализацию общественных интересов.

В ряду ключевых общественно-значимых качеств жилищно-коммунальных услуг, обусловленных их мериторным характером следует выделить:

¾ доступность, имея ввиду организационную возможность получения. В частности, в настоящее время можно обнаружить существенную дифференциацию качества ЖКУ в зависимости от типа расселения населения (сельские и городские территории). В новой Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года отмечается низкий уровень обеспеченности сельского населения качественной питьевой водой, недостаточный уровень развития газотранспортной инфраструктуры.

¾ ценовая доступность при относительно низком платежеспособном спросе населения;

¾ наличие гарантии качества ЖКУ и защищенность потребителя при нарушении его прав. Здесь речь идет о качестве правового регулирования анализируемой сферы при наличии информационной асимметрии, невозможности выбирать поставщика, который является естественной монополией, наличии отрицательных экстерналий при производстве и потреблении;

¾ безопасность при производстве и потреблении. Речь идет об экологичности, отсутствии техногенных аварий, безопасности для здоровья населения.

Подчеркнем, что перечисленные выше общественные интересы находятся в поле ответственности государства, в связи со сказанным, в настоящее время идет их постепенная институционализация в нормативном правовом регулировании, в том числе, посредством создания методических подходов к оценке качества жилищно-коммунальных услуг.

Следует отметить, что правовые акты, по названию которых можно судить, что они посвящены качеству ЖКУ, к сожалению, в большинстве своем не уделяют внимания учету мнения населения в вопросах оценки качества, более того, часто не содержат показателей, действительно свидетельствующих о качестве и эффективности ЖКУ. Например, В пилотной государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2020 год» [8] речь идет о качестве городской среды и выделен только один показатель, свидетельствующий о качестве ЖКУ- качество питьевой воды.

Следует отметить, что в настоящее время на федеральном уровне принят и действует лишь один правовой акт действительно содержащий показатель, измеряющий качество ЖКУ и учитывающий при этом мнение населения. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 декабря 2017 г. № 1679/пр. «Об утверждении Методики определения индекса качества жилищно-коммунальных услуг субъекта РФ» включает 11 показателей, в числе которых «удовлетворенность населения качеством оказания жилищно-коммунальных услуг». Оценивать данный показатель предполагается посредством опроса населения.

В рамках регионального законодательства также можно наблюдать отсутствие формализованных методик оценки качества и эффективности ЖКУ, тем более содержащих методологию учета мнения населения.

При этом, в ряде регионов (например, Пермский край, Иркутская область) приняты акты, фиксирующие методические подходы к измерению эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами. Следует отметить, что данные методические подходы отличаются разнообразием и приняты лишь в некоторых регионах РФ.

Заключение

В качестве вывода, отметим, что государственные и региональные акты, методики и рейтинги пестрят разнообразием подходов и критериев оценки качества, в оценку нередко включены лишь технические параметры ЖКУ (в силу простоты верификации). Зачастую акцент в оценке смещается к учету нарушений (например, требований контрольно-надзорных органов, КоАП РФ и т.д.). В настоящее время существуют немногочисленные примеры включения мнения потребителя в методику оценки качества ЖКУ.

В качестве глобального вывода, подчеркнем, что существующие методические подходы в большинстве своем не отражают реальное положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве, фрагментарно учитывая технические характеристики услуг в условиях отсутствия сформированного подхода к измерению удовлетворения их качеством главным реципиентом – собственниками жилых помещений.

Таким образом, констатируем отсутствие должного уровня институционализации методических подходов к оценке качества услуг жилищно-коммунального хозяйства основным стейкхолдером данных отношений – государством. Сказанное предопределяет актуальность систематизации существующих сегодня подходов к интерпретации качества ЖКУ как в науке, так и в нормативных правовых актах, с целью синтезирования методики оценки включающей мнение всех стейкхолдеров жилищной сферы и позволяющей потребителям формировать адекватный спрос на услуги, оказываемые конкретными управляющими организациями.

[1] Составлено автором по результатам анализа законодательства

[2] Составлено автором по: [12]

References:

Berezin A.O., Fedoseev I.V. (2019). Asimmetrichnost informatsii pri okazanii uslug v sfere ZhKKh: problemy i osobennosti [Asymmetry of information in the provision of services in the housing and communal sector: problems and features] Theory and Practice of Public Functions and Services Management. Tariff regulation. 21-26. (in Russian).

Dal V.I. (1903). Tolkovyy slovar zhivogo velikorusskago yazyka [The Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language] Sankt-Peterburg; Moskva: T-vo M. O. Volf. (in Russian).

Goryachikh M.V. (2021). Problemy razvitiya i upravleniya rynkom zhilishchno-kommunalnyh uslug Rossiyskoy Federatsii [Problems of development and management of the housing and communal services market of the Russian Federation]. Regional problems of transforming the economy. (7(129)). 87-94. (in Russian). doi: 10.26726/1812-7096-2021-7-87-94.

Hauashdh A. et al. (2022). Strategic approaches towards achieving sustainable and effective building maintenance practices in maintenance-managed buildings: A combination of expert interviews and a literature review Journal of Building Engineering. 45 103490. doi: 10.1016/j.jobe.2021.103490.

Olson M. (1995). Logika kollektivnyh deystviy. Obshchestvennye blaga i teoriya grupp [The logic of collective action. Public goods and group theory] M.: FEI. (in Russian).

Rubinshteyn A. (2009). Meritorika i ekonomicheskaya sotsiodinamika: diskussiya s R. Masgreyvom [Meritorics and Economic Sociodynamics: Discussion with Musgrave]. Voprosy Ekonomiki. (11). 98-109. (in Russian). doi: 10.32609/0042-8736-2009-11-98-109.

Zakharova E.V. (2010). Potrebitelskie svoystva i kachestvo zhilishchno-kommunalnyh uslug [Consumer properties and quality of housing and communal services]. Modern trends in economics and management: a new view. (2). 159-163. (in Russian).

Zhidkov A.S. (2017). Kontseptsiya obshchestvennogo blaga i razvitie sfery uslug [Concept of public blessing and development of the sphere of services]. Vestnik Moskovskogo universiteta im. S.Yu. Vitte. Seriya 1: Ekonomika i upravlenie. (4(23)). 46-54. (in Russian). doi: 10.21777/2587-9472-2017-4-46-54.

Страница обновлена: 27.04.2025 в 02:01:03

Russia

Russia