An organizational and activity game as a project management tool for implementing a university's digital transformation strategy

Sannikov D.V.1![]() , Shirinkina E.V.1

, Shirinkina E.V.1![]()

1 Сургутский государственный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 29 | Citations: 1

Journal paper

Leadership and Management (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 10, Number 2 (April-June 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=53838239

Cited: 1 by 07.12.2023

Abstract:

The article considers the possibility of using organizational and activity games as a fundamental tool for implementing the university's digital transformation. As an empirical base, the materials of the Ugra State University were used. The concept of the external framework for the implementation of the university's digital transformation is formulated. The concepts includes: Industry 4.0, Big Data and artificial intelligence, University 4.0 and lifelong learning.

The concept of University in a Mobile Phone is described. It is based on the need to develop the existing personal account of the university into a digital platform. Thus, it is necessary to design and develop four basic components: user profiles, a unified identification system, user data storage (structured and unstructured data) and API (application programming interface). The complexity of the design largely depends on the current and projected model of the university (University 1.0, University 2.0, University 3.0 and University 4.0). It is proposed to form a strategic project for the digital transformation of the university, which includes two project portfolios: digital development and digital IT school. This approach should make it possible to obtain a synergistic effect from these projects and achieve the emergent properties of the university's digital ecosystem. Finally, a management system for the digital transformation of the university is proposed.

Keywords: organizational and activity game, project management, digital transformation, university models 1.0-4.0, digital university ecosystem

JEL-classification: I23, I26, O31, O33

Введение

Современный университет сталкивается с острой необходимостью осуществления цифровой трансформации и форсирования собственной цифровой экосистемы. Среди причин, связанных с обострением такой необходимости, можно отметить рост запросов на цифровые сервисы у населения в постковидный (пандемия COVID-19) период, возрастающую конкуренцию не только между университетами, но и конкуренцию университетов с частными образовательными платформами Skillbox, Нетология, Яндекс.Практикум в части формирования профессиональных компетенций, а также выход на рынок отдельных учреждений среднего профессионального образования, предлагающих качественные образовательные программы уровня высшего образования при общем снижении спроса на формальное образование.

В качестве основополагающего инструмента осуществления цифровой трансформации на стадии её проектирования нами видится организационно-деятельностная игра. Организационно-деятельностная игра – технология, позволяющая осуществлять работу с деятельностью в различных областях практики, описанная в трудах Щедровицкого Г. П. (основоположник и организатор первых организационно-деятельностных игр) [1], Щедровицкий П. Г. [2], Островский Б. М., [3], [4], Волков А. Е. [5], Зубарева Т. А., Заведенский К. Е. [6].

Ахметшин Э. М. [7], Изотова А. Г. [8], Иродов М. И. [9], Клейнер Г. Б. [10], Палагин А. [11], Щербенок А. В [12], [13], Конанчук Д., Волков А. [14], Шишкина И. [15], А. Г. Изотова, Е. С. Гаврилюк [16], И. С. Шустова, А. Л. Иванова [17], А. С. Березин, О. А. Минаева, А. С. Медведицкова, О. В. Юрова [18] и другие [19] сформировали основу для характеристики необходимости осуществления трансформации (в том числе осуществления цифровой трансформации) университета. Модели управления и направления осуществления проектного управления представлены в трудах Акофф Р. [20], Алтухова Н. Ф. [21], Бирюкова И. П. [22], Ванина А. [23], Василенко Л. А. [24], Весманова С. В. [25], Денисова А. [26], Проскурнина С. Д. [27].

Цель настоящего исследования заключается в определении роли и места организационно-деятельностной игры в цифровой трансформации университета (на материалах ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» [28]).

Основная часть

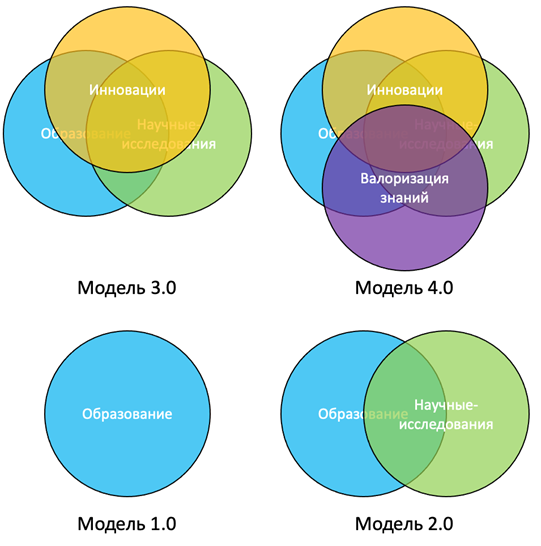

В своих исследованиях мы неоднократно подчеркивали важность понимания текущей и проектируемой модели функционирования университета. Необходимость такого понимая связана с тем, что несмотря на то, что модель самого процесса организации проектирования не претерпит существенных изменений, каждый дополнительный уровень модели увеличивает трудозатраты практически вдвое относительно предыдущего уровня и требует существенных усилий по их координации и синхронизации, не говоря уже о финансировании проектов развития (рисунок 1). Отметим, что уровни развития являются последовательными для прохождения, следовательно, нельзя осуществить переход, минуя один из уровней.

В качестве ключевого индикатора текущего уровня модели университета используется уровень доходов, то есть для того, чтобы отнести университет к модели 2.0 уровень доходов от научно-исследовательской деятельности университета должен быть сопоставим с уровнем доходов от образовательной деятельности. В случае нашего университета исходной моделью является модель 1.0, а проектируемой является модель 2.0. Следовательно, одной из наиболее сложных задач является, на наш взгляд, координация и синхронизация проектов развития образования и научно-исследовательской деятельности. Для реализации модели 2.0 необходимо, во-первых, сформировать тематическое пространство научно-исследовательской деятельности университета и, во-вторых, обеспечить интеграцию результатов этих исследований в образовательный процесс. Наиболее очевидным шагом является введение должностей научных сотрудников в штатное расписание университета (в нашем университете этот процесс уже реализован): младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник.

Рисунок 1 – Модели функционирования университетов

Примечание: составлено автором

В рамках приоритетного образовательного развития университета является реализация тренда непрерывного образования (англ. lifelong learning), который на сегодняшний день обедняет все страны мира. Непрерывное образование предполагает «постоянное, добровольное и самомотивированное стремление к знаниям по личным или профессиональным причинам» [15], включая различные направления реализации образовательных услуг (рисунок 2).

Рисунок 2 – Отдельные направления реализации тренда непрерывного образования (англ. lifelong learning) университетом

Примечание: составлено автором

В результате необходимо обеспечить интеграцию научно-исследовательской повестки во все эти направления, тем самым формируя свою уникальность на образовательной карте нашей страны. Следовательно, необходимо выстраивать долгосрочные отношения со своими абитуриентами и выпускниками, предлагая персонифицированные образовательные продукты для развития soft skills (мягкие навыки) и hard skills (профессиональные навыки).

Определение тематического пространства научно-исследовательской деятельности университета является чрезвычайно сложной задачей, поскольку предполагает не просто разработку позиции, исходя из того, что сегодня есть в университете, а требует понимания будущих трендов развития науки и техники не только в страновом масштабе, но и в глобальном. В результате концептуальная рамка развития университета включает в себя такие направления, как индустрия 4.0, big data и искусственный интеллект, университет 4.0, обучение в течение всей жизни (рисунок 3).

Рисунок 3 – Концептуальная рамка развития ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

Примечание: составлено автором

Сформированная концептуальная рамка позволяет осуществлять обоснованную политику развития по различным направлениям, поскольку для её реализации потребуется формирование соответствующих научных школ, лабораторий, материально-технической базы, кадрового состава и внешних партнерств. Отметим важность работы в части кадровой политики, ведь так или иначе с одной стороны разделение труда и специализацию описанных еще А. Смитом [29] никто не отменял и, следовательно, необходимо решить ряд банальных на первый взгляд вопросов, необходимых для развития соответствующих научных школ и направлений, а именно: «где брать кадры (внутри университета или за его пределами)», где обучать кадры», «с кем партнёриться» и «с кем конкурировать».

Цифровая трансформация университета, на наш взгляд, является отдельным и самостоятельным проектом, который, к счастью или сожалению, не может существовать отдельно от образования и научно-исследовательской деятельности (в случае нашего университета). Проект цифровой трансформации (рисунок 4) необходимо увязать с остальными проектами развития, в том числе и в части требований остальных проектов к уровню сформированности цифровой экосистемы университета, тем самым обеспечивая с одной стороны синергетический эффект от координации, а с другой – появление эмерджентности, т.е. особых свойств, не присущих её элементам.

Выделенный отдельно проект цифровой трансформации предполагает, что он состоит из двух равнозначных подпроектов: цифровое развитие и цифровая IT-школа. В нашем университете это является возможным, так как в настоящее время уже функционирует управление цифрового развития (IT-службы университета) и инженерная школа цифровых технологий осуществляющая подготовку IT-специалистов по направлениям высшего и среднего образования. В качестве области ответственности проекта «цифровое развитие» можно отметить запрос на студенческие разработки, формирование целостной модели данных, обеспечение пространства для разработки, формирование пула проектов для внедрения и т.д.

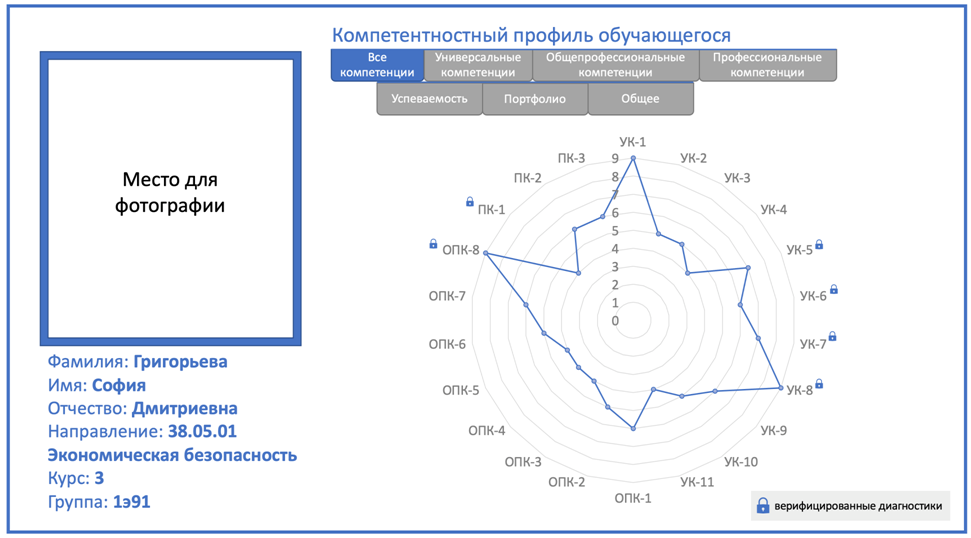

Необходимость такого подхода (разделение на два подпроекта) связана с тем, что с одной стороны необходимо обеспечить цифровое развитие университета, а с другой, как говорилось выше, обеспечить возможность перехода к модели университета 2.0, а также с тем, чтобы обеспечить осмысленность развития. Под «осмысленностью развития» мы подразумеваем то, что при осуществлении цифровой трансформации возможно практически всё, однако способы достижения могут быть разные, поэтому при определении технологических стеков разработки цифрового компетентностного профиля обучающегося (рисунок 5) мы исходим из потребностей рынка и образования.

В результате такой согласованности мы достигаем общего синергетического эффекта, когда образование на основе знаний о рынке формирует запрос на технологический стек разработки. Наличие определенного технологического стека очерчивает необходимый круг партнерств и направлений развития, в т.ч. требования к компетенциям сотрудников, в дополнение к этому появляются предпосылки для включения студентов в такие разработки, что позволяет последним получить практический опыт разработки внутри университета, т.е. в некотором смысле формируется внутренний рынок.

Рисунок 4 – Цифровая трансформация: стратегический проект

Примечание: составлено автором

Рисунок 5 – Цифровой компетентностный профиль обучающегося

Примечание: составлено автором

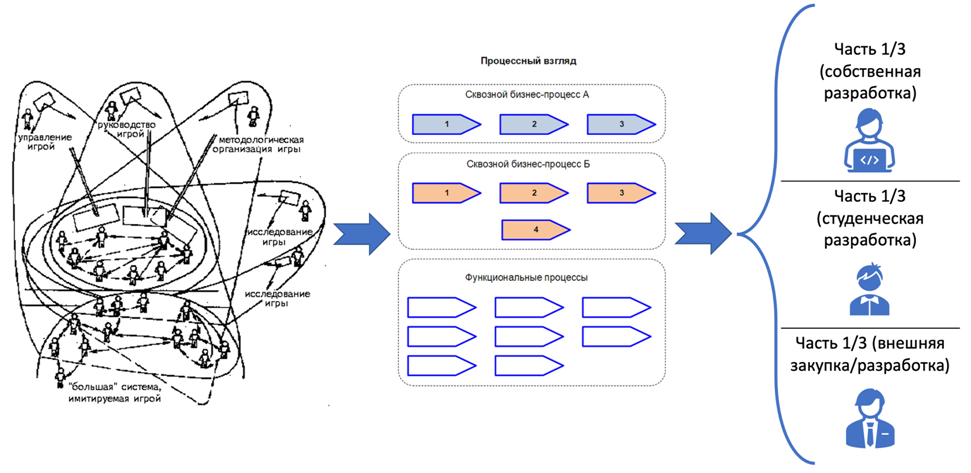

В свою очередь в качестве области ответственности проекта «цифровая IT-школа» можно отметить: реальные студенческие разработки, предоставление условий для построения модели данных, взаимодействие с отраслевыми партнерами, обеспечение пространства для внедрения и т.д. В предлагаемой нами конфигурации общей зоной ответственности (то, что соединяет два подпроекта в единое целое) мы выделяем: определение технологического стека, обеспечение возобновляемости кадров, формирование образовательного пространства. Ключом к этому является организационно-деятельностная игра (рисунок 6). Организационно-деятельностная игра (далее – ОДИ) – это именно тот инструмент (технология), который способен обеспечить целостность описанной выше модели. При таком походе ОДИ обеспечивает интеграцию не только двух подпроектов в единый проект, но и позволит скоординировать и синхронизировать другие проекты развития в единый вектор развития. Как говорит Островский Б. М. [3], в ОДИ одним из важнейших принципов является необходимость «проектирования собой и для себя», тем самым создавая условия для персонификации отдельных элементов подпроектов.

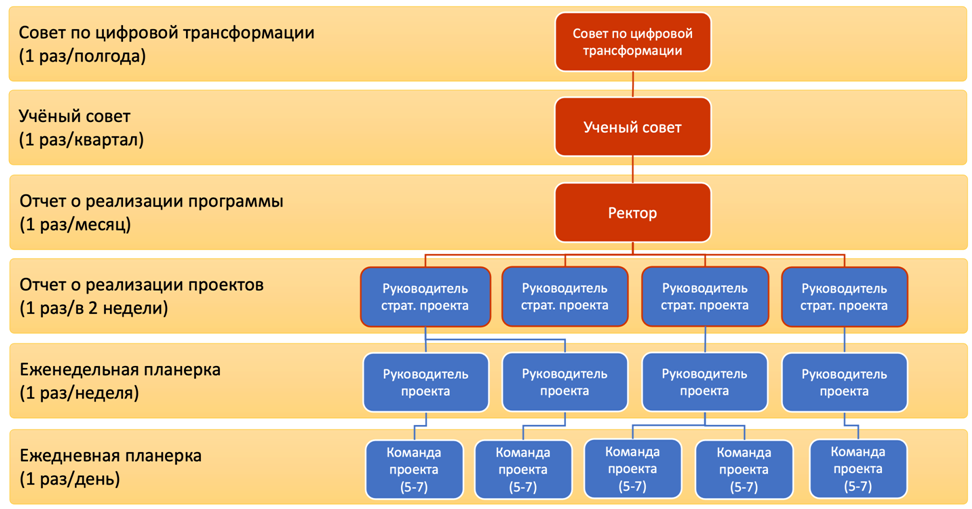

Используя ОДИ, мы обеспечиваем выстраивание сквозного процесса, т.е. формируем требования и модель цифрового решения, после чего мы имеем возможность понять, что из этого может быть реализовано силами штатных разработчиков, что можно реализовать силами студенческих проектных команд (в рамках проектной деятельности и/или деятельностных практик), а где необходимо приобрести дополнительный софт (программное обеспечение) и/или привлечь внешнего разработчика. Отсюда следует модель реализации системы управления цифровой трансформацией университета (рисунок 7).

Отметим, что ОДИ и проектное управление (на основе стандартов PMBook [30]), внедряемое в нашем университете, не противоречат друг другу, а дополняют. В результате при поддержке проектного офиса университета (стратегического проектного офиса нашего университета), мы можем не только сформировать модель управления, но и обеспечить траекторию развития для всего университета. В результате комплексного подхода потребуется создать такие компоненты цифровой экосистемы университета, как пользовательские профили, единая система идентификации, хранение пользовательских данных (структурированные и неструктурированные данные), API (программный интерфейс приложения).

Рисунок 6 – Место организационно-деятельностной игры в проектировании стратегии цифровой трансформации университета

Примечание: составлено автором

Рисунок 7 – Система управления цифровой трансформацией

Примечание: составлено автором

Отсюда следует, что личный кабинет сотрудника/студена/абитуриента должен выйти за свои рамки и стать цифровой платформой, т.е. «бизнес-моделью, позволяющей потребителям и поставщикам связываться онлайн для обмена продуктами, услугами и информацией, включая предоставление продуктов/ услуг/ информации собственного производства» [31]. В результате личный кабинет – это отправная точка для проектирования, разработки, тестирования и реализации веб-сервисом цифровой экосистемы университета, охватывающей всех участников этого процесса.

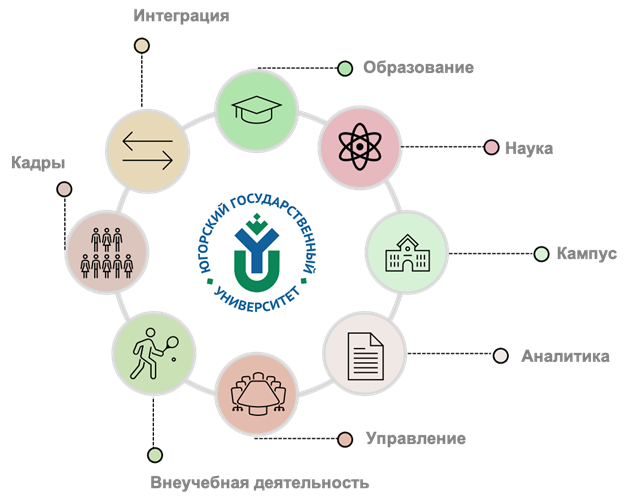

Рисунок 8 – Концепция «Университет в мобильнике»

Примечание: составлено автором

Системная работа по построению цифровой экосистемы университета заключается в предлагаемой нами концепции «Университет в мобильнике» (рисунок 8), призванной сформировать экосистему университета при понимании, что «экосистема университета – это набор реализуемых университетом сервисов, создающих ценность для всех участников в рамках единой цифровой платформы, обеспечивающей минимизацию трансакционных издержек» [32].

В результате ожидается полный реинжиниринг бизнес-процессов университета, позволяющий максимально «увести» в цифровое пространство бюрократические процессы, что позволит выстроить целостную модель данных университета, на основе которых появится возможность для внедрения искусственного интеллекта, а следовательно появится материал для развития научно-исследовательской деятельности университета с вовлечением в этот процесс не только профессорско-преподавательского состава, но и обучающихся.

Таким образом, мы обеспечиваем комплексный и всеобъемлющий охват всех бизнес-процессов университета и их трансформацию. Ожидается, что такой подход позволит повысить прозрачность системы разработки приоретизации проектов цифровой экосистемы университета.

Заключение

Безусловно, существуют различные способы осуществления цифровой трансформации университета. В нашем исследовании ключевым инструментом (технологией), обеспечивающим возможности осуществления цифровой трансформации и организации деятельности по проектированию цифровой экосистемы университета в условиях современной действительности (необходимости учета внешних и внутренних стейкхолдеров) является организационно-деятельностная игра.

В предлагаемой нами концепции организации цифровой трансформации университета в формате стратегического проекта, в который включаются два проекта (подпроекта): цифровое развитие и цифровая IT-школа, организационно-деятельностная игра и проектное управление идут вместе комплексно, дополняя друг друга на различных стадиях проекта, например на предпроектной стадии, стадии инициации и стадии внесения изменений в проект. В то же время на организационно-деятельностную игру возлагается миссия по обеспечению осознанности проектных команд без чего невозможно достижения синергетического эффекта, а также достижения эмерджентности (эмергентности).

Описанная в работе система управления цифровой трансформацией в рамках концепции «Университет в мобильнике» должна позволить Югорскому университету перейти к модели «университет 2.0» в рамках реализации программы развития университета. Достижение модели 2.0 будет осуществлено в заданных рамках проектирования, а именно индустрия 4.0; big data и искусственный интеллект; университет 4.0; обучение в течение всей жизни. В результате поставленные цели настоящего исследования можно считать достигнутыми.

Благодарности

Статья содержит результаты исследований, проводимых в рамках государственного задания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

References:

Project Management Body of Knowledge : PMBOK-2013 (2014).

Epokha grinfilda, v obrazovanii [Greenfield era in education] (2013). (in Russian).

Strategiya tsifrovoy transformatsii federalnogo gosudarstvennogo byudzhetnogo obrazovatelnogo uchrezhdeniya vysshego obrazovaniya «Yugorskiy gosudarstvennyy universitet» do 2030 goda [Digital Transformation Strategy of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Ugra State University" until 2030] (2021). (in Russian).

Akhmetshin E. M. (2021). Strategiya transformatsii i integratsii sovremennogo universiteta v mirovoy innovatsionnyy protsess [A strategy for transforming and integrating the modern university into the global innovation process] (in Russian).

Akoff R. (1985). Planirovanie budushchego korporatsii [Planning for the future of the corporation] (in Russian).

Altukhova N. F. (2005). Formirovanie kompleksnoy metodiki proektnogo upravleniya znaniyami organizatsii [Formation of a comprehensive methodology for organisational knowledge management] (in Russian).

Berezin A. S., Minaeva O. A., Medveditskova A. S., Yurova O. V. (2023). Razvitie ekosistemy proektnoy deyatelnosti universiteta v interesakh klyuchevyh steykkholderov regiona [Developing an ecosystem of university project activities for the benefit of key stakeholders in the region]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). (in Russian).

Biryukova I. P. (2006). Sovershenstvovanie proektnogo upravleniya na osnove organizatsionnogo liderstva [Improving project management through organisational leadership] (in Russian).

Irodov M. I., Korechkov Yu. V. (2018). Vysshee obrazovanie v tsifrovoy ekonomike [Higher education in the digital economy]. Vestnik evraziyskoy nauki. (1). 13–21. (in Russian).

Izotova A. G., Gavrilyuk E. S. (2022). Ekosistemnyy podkhod kak novyy trend razvitiya vysshego obrazovaniya [Ecosystem approach as a new trend in the development of higher education]. Russian Journal of Innovation Economics. (2). 1211–1226. (in Russian).

Izotova A. G., Gavrilyuk E. S. (2023). Uroven tsifrovizatsii universiteta kak odin iz klyuchevyh faktorov konkurentosposobnosti rossiyskikh vuzov v innovatsionnoy ekonomike [The level of university digitalization as a key factor in the competitiveness of Russian universities in the innovation economy]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). (in Russian). doi: 10.18334/vinec.13.1.117094..

Kleyner G. B. (2018). Gumanisticheskiy menedzhment, sotsialnyy menedzhment, sistemnyy menedzhment - put k menedzhmentu XXI veka [Humanistic management, social management and systems management as the way to 21st century management]. Russian Management Journal. (16). (in Russian).

Ostrovskiy B. M. (2019). Standartizatsiya v ODI i osnovaniya OD-tekhnologiy [Standardisation in organisational and activity games and the basis for organisational and activity technology] (in Russian).

Ostrovskiy B. M. (2022). Programma dopolnitelnogo professionalnogo obrazovaniya (professionalnoy perepodgotovki). Podderzhka razvitiya i transformatsii universitetov i regionov [Supplementary vocational education (professional retraining) programme. Supporting the development and transformation of universities and regions] (in Russian).

Proskurnin S. D. (2017). Sozdanie samoorganizuemoy innovatsionnoy ekosistemy v zonakh osobogo territorialnogo razvitiya [Creation of self-organized innovative ecosystems in zones of special territorial development]. Regionalnaya ekonomika i upravlenie. (6). (in Russian).

Sannikov D. V., Shirinkina E. V. (2023). Sistema elektronnogo dokumentooborota kak «krovenosnaya sistema» tsifrovoy ekosistemy universiteta, ili kak boyazn neopredelennosti prepyatstvuet razvitiyu [The electronic document management system as the distributor of the university’s digital ecosystem, or how a fear of uncertainty hinders development]. Leadership and management. (1 (10)). (in Russian). doi: 10.18334/lim.10.1.117063.

Schedrovitskiy G. P. (2003). Orgupravlencheskoe myshlenie: ideologiya, metodologiya, tekhnologiya

Schedrovitskiy P. G. (1987). K analizu topiki organizatsionno-deyatelnostnyh igr [Towards an analysis of the topics of organisational and activity games] (in Russian).

Scherbenok A. V. (2018). Kak transformirovat universitet [How to transform universities]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. (22(6)). 5–7. (in Russian).

Shustova I. S., Ivanova A. L. (2021). Izmenenie metodov upravleniya i obucheniya v universitete v kontekste tsifrovoy transformatsii [Changing management and teaching methods at the university amidst digital transformation]. Russian Journal of Innovation Economics. (4). (in Russian).

Smit A. (2022). Issledovanie o prirode i prichinakh bogatstva narodov [An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations] (in Russian).

Vasilenko L. A., Zotov V. V. (2020). Tsifrovizatsiya publichnogo upravleniya v Rossii: riski, kazusy, problemy [Digitalization of public administration in Russia: Risks, mishaps, problems]. Tsifrovaya sotsiologiya. (3). 4–16. (in Russian).

Zubareva T. A., Zavedenskiy K. E. (2021). Programmirovanie razvitiya v proektnoy rabote s ispolzovaniem igrotekhnicheskogo standarta (v zhanre tekhnologicheskoy refleksii) [Development programming in project work using a game-technical standard (in the genre of technological reflection)] (in Russian).

Страница обновлена: 12.04.2025 в 07:30:29

Russia

Russia