Concept of regional agglomeration policy

Pavlov Yu.V.1![]() , Khmeleva G.A.1

, Khmeleva G.A.1![]()

1 Самарский государственный экономический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 86 | Citations: 4

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 13, Number 2 (February 2023)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50350707

Cited: 4 by 07.12.2023

Abstract:

The article shows the growing role of regional agglomeration policy, which is increasingly asserting itself in federal and regional documents, but still has a fragmented development. It is the agglomeration policy that, in the current era of urbanization, can create conditions for the integrated balanced development of the region in terms of the distribution of resources, population and capital funds in spatial and sectoral aspects. The phenomenon of agglomeration and agglomeration effects is revealed. The genesis of the agglomeration policy is presented. The place of the agglomeration development policy in the general economic policy is shown; and its content is revealed. The regional aspect of the agglomeration development policy is discussed. As a result, its principles are formulated; and the types of agglomeration policy are disclosed. A feature of the concept of regional agglomeration policy proposed in the article is a clear emphasis on maximizing positive agglomeration effects and minimizing deagglomeration effects. It is noted that the implementation of the agglomeration development policy is necessary to organize systematic work on the management of agglomeration processes in the region. It will contribute to increasing the stability of the regional economy and accelerating the pace of its development.

Keywords: regional agglomeration policy, agglomeration, regional social and economic development, agglomeration effect

JEL-classification: R11, R12, R13

Введение

Актуальность исследования концептуальных теоретических и практических вопросов агломерационной политики обусловлена необходимостью получения положительных агломерационных эффектов от агломерационных процессов. Еще одним проблемным полем является стратегическая задача обеспечения устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации [21]. Вместе с тем, при поступательном увеличении доли агломераций в ВРП, эффективность экономики в агломерациях не всегда выше внеагломерационных территорий, что вступает в противоречие с распространённым мнением об опережающем характере развития агломераций. Так, за период с 2017-2021 годы не наблюдалось положительных сдвигов в развитии агломерационных процессов в России. Как в 2017 г., так и в 2021 году валовый городской продукт на душу населения превышал среднероссийские значения только в Московской, Санкт-Петербургской и Казанской агломерациях, в то время как в других 14 агломерациях агломерации в среднем не опережают страну в целом по темпам экономического роста [27]. Такое противоречие объясняется появлением отрицательного агломерационного эффекта, вызванного отсутствием системной работы в рамках целенаправленной агломерационной политики как необходимого элемента общей региональной и промышленной политик.

В разное время вопросами развития агломераций занимались многие ученые, отмечая этот феномен как объективный процесс урбанизации территорий, концентрации промышленности в кластерные образования и важнейший фактор развития территорий. Среди таких исследований можно выделить работы Е. С. Кутуковой, О. С. Сухарева, Г.М. Лаппо, П. Поляна, А.И. Татаркина и другие [6; 7; 22]. Необходимость целенаправленного управления агломерационными процессами в рамках общей региональной политики неоднократно была отмечена в работах А. В. Шмидта, В. С. Антонюк, А. Франчини, Р.А. Попова, А.С. Пузанова, Т.Д. Полиди и других [26; 14].

Актуальность более глубокой теоретической методической проработки агломерационного аспекта региональной политики подчеркивается объективными процессами усиления нормативно-правового регулирования развития агломераций. Анализ содержания региональной законодательной базы по развитию агломераций позволил в 2021 году выявить 254 нормативно-правовых актов на сайте «Официальный интернет-портал правовой информации», 45% из которых посвящено регулированию сельских агломераций, 37% в сфере транспортной системы [10].

Однако пока еще следует признать попытки регулирования агломераций фрагментарными, поскольку при всем многообразии правовых актов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, отсутствуют признаки целостной политики (например, до сих пор не принят находящийся в стадии проекта федеральный закон об агломерациях).

В 2022 г. ряду крупнейших и крупных городских агломераций России (их перечень определён в Стратегии пространственного развития) позволено разрабатывать долгосрочные планы социально-экономического развития, их разработку должен инициировать глава региона [15]. На данный момент такие документы разрабатываются в качестве пилотных проектов только в трёх агломерациях с центрами в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге.

Для дальнейшего формирования и наиболее полного использования потенциала российских агломераций, максимизации положительного агломерационного эффекта и минимизации отрицательного агломерационного эффекта, необходима разработка и следование региональной агломерационной политике, что позволило бы привести регион к сбалансированному развитию.

Гипотеза исследования заключается в том, что концепция региональной агломерационной политики может быть раскрыта непосредственно через сущность агломерации, агломерационной политики, определение ее места и роли в системе региональной, кластерной и промышленной политики, а также принципов и видов.

Целью настоящего исследования является разработка концепции региональной агломерационной политики как неотъемлемого элемента общей региональной, кластерной и промышленной политики. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: выявить место региональной агломерационной политики в системе региональных политик, рассмотреть теоретические основы формирования региональной агломерационной политики, включающие генезис региональной агломерационной политики, определение ее сущности и места в системе элементов экономической политики, принципов региональной агломерационной политики, а также основ её целеполагания, привести типы региональной агломерационной политики.

Научная новизна исследования непосредственно связана с реализацией целей и задач статьи и заключается в раскрытии содержания региональной агломерационной политики, ее целей, принципов и видов.

Феномен агломерации как экономическое явление

Феномену агломерации посвящено немало работ, под агломерацией авторы, как правило, понимают естественным образом сформированную группировку городских и сельских территорий, объединенных хорошо развитой транспортной системой, характеризующуюся интенсивными производственными, трудовыми, рекреационными и культурными связями.

Агломерация всегда рассматривается с позиции концентрации взаимодействующих субъектов и может быть раскрыта посредством направлений взаимодействия между ними на уровне предприятий (кластеры), населения (социально-экономические субъекты) и поселений (социально-экономические и управленческие субъекты).

Формирование и развитие агломераций, как правило, сопровождается агломерационным эффектом, который, как было указано выше, не всегда бывает положительным.

Ожидаемые положительные эффекты сродни отдаче от масштаба и включают низкие транспортные издержки, преимущества от удобной локации, диверсификация промышленности, доступность квалифицированной рабочей силы, ускоренное развитие сферы сервиса (культура, здравоохранение, туризм), концентрация человеческого капитала высокого качества, развитие науки и образования, что способствует созданию и обмену технологиями. Чем больше потенциальные и реальные эффекты, тем быстрее развивается агломерация. Однако, агломерация сопровождается и негативными агломерационными эффектами, выражающимися усилением конкуренции за рабочие места, ухудшением экологической ситуации, деградацией малых городов и сельских поселений, ростом стоимости жизни и неравенства в доходах, перегруженности инфраструктуры, отсутствию резервных площадей, высоким ценам на землю и, наконец, коррупции. Преобладание дезагломерационных эффектов над положительными агломерационными эффектами препятствует экономическому росту и в конечном итоге приводит к деградации территорий.

Для России, с ее значительными масштабами земли, неравномерностью обеспеченности ресурсами и разнообразием климатических зон особенно важной является системная работа по управлению агломерационными процессами, что возможно только в рамках научно-обоснованной агломерационной политики.

Генезис агломерационной политики

Учитывая сложносоставной характер агломерационной политики, сопровождающейся разнообразием и разнонаправленностью агломерационных эффектов, можно предложить три подхода к обозначению её этапов:

- По хронологическим эпохам доминирования тех или иных направлений экономических теорий, рассматривающих пространственные вопросы агломерации (теория размещения, кластерная теория, новая экономическая география, новые формы территориальной организации производства).

- По хронологическим эпохам доминирования тех или иных теорий управления институциональной средой агломерации [11].

- Согласно эволюции тенденций в пространственном размещении населения и производства, а также в реагировании государства на эти тенденции.

Поскольку основная задача исследования связана с вопросом максимизации положительных агломерационных эффектов, рассмотрим третий подход к выявлению этапов агломерационной политики как наиболее полно отвечающий задаче исследования. По сути, речь идёт о подходах к регулированию агломерационных процессов в части выбора вектора развития (например, концентрация/деконцентрация населения и отраслей экономики). При этом вопрос об административной модели управления агломерацией не ставится (т.е. нет речи об определении одноуровневой/двухуровневой/договорной и т.п. моделей управления). Агломерационная политика оказывает важное влияние на систему расселения населения, на распределение в пространстве экономической активности. Тем самым агломерационная политика выступает инструментом государства по регулированию экономики.

Анализ практики управления агломерационными процессами западных стран позволяет выделить три ключевых этапа формирования современного контура агломерационной политики (Таблица 1).

Таблица 1. Периодизация агломерационных процессов в Западной Европе

|

Этапы агломерационной политики,

содержание

|

Результат

|

|

До

1940-х гг.

Поощрение концентрации населения и экономики в городах. Совпадает с урбанизацией. |

Чрезмерное

разрастание столиц, может проводиться государственное стимулирование

концентрации производств в городах, перенаселённость городов ввиду

неконтролируемой урбанизации, оскудение периферии. % аккумуляции населения и

ресурсов, % потребления ресурсов (энергия, продовольствие, финансы и т.п.)

может начать превышать долю столицы (или иного города) во вкладе в ВВП

государства [8]. Тем самым выявляется неэффективность. “Перегруженность

центра” [1].

|

|

1940-1970-е

гг.

Разгрузка столиц. Совпадает с субурбанизацией. |

Формирование

спутников вокруг столицы (их пространственное размещение может быть

различным: концентрическим, осевым и др.), введение ограничивающих мер на

расселение населения и появление новых предприятий в столице, стимулирование

населения и предприятий к переезду в новые города-спутники столицы (либо даже

в близкую к городу сельскую местность, что характерно для богатых горожан),

строительство связывающей инфраструктуры. “Переразгруженность центра”

[1].

|

|

1970-

настоящее время

Реновация центра ядер агломераций. Поиск баланса развития ядер и периферии агломерации. |

Политика

по развитию заброшенных центров крупных городов, поиск баланса между

развитием центра и периферии агломерации.

|

Из таблицы видно, что на современном этапе ключевой задачей является поиск баланса между развитием центра и периферии агломерации за счет максимизации агломерационных эффектов и учета интересов основных заинтересованных субъектов. Не случайно, в пространственном развитии европейского пространства доминирует полицентричная модель развития территорий.

Содержание политики развития агломераций

Политика развития агломераций должна выступать составной частью политики регионального развития, поскольку может способствовать снижению различий в уровне социально-экономического развития, выравниванию размещения производительных сил и расселения на территории страны, повышению инфраструктурной обеспеченности и модернизации транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, а также непосредственно связана с кластерной и промышленной политикой, занимает важное место в системе общей экономической политики страны [23]. Однако в то же время решение о выравнивании размещения ресурсов не принимается в рамках агломерационной политики безоговорочно.

Место политики развития агломераций в общей системе политики регионального развития представлено в таблице 2.

Таблица 2. Место политики развития агломераций в общей экономической политике страны

|

Связанные

элементы общей экономической политики

|

Содержание

связи политики развития агломераций

|

|

Политика

регионального развития Российской Федерации

|

способствует

соблюдению баланса между наращиванием экономического потенциала регионов и

сохранением комфортной среды жизнедеятельности населения, реализации

дифференцированного подхода к реализации мер государственной поддержки

регионов и муниципальных образований, обеспечению устойчивого экономического

роста и научно-технологического развития регионов, повышение уровня

конкурентоспособности их экономики на международных рынках.

|

|

Промышленная

политика Российской Федерации [24]

|

способствует

формированию высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности,

обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-сырьевого типа развития

к инновационному типу развития, обеспеченности ресурсами и их концентрации на

развитии приоритетных отраслей промышленности, интеграции науки, образования

и промышленности.

|

|

Кластерная

политика Российской Федерации [13]

|

способствует

росту конкурентоспобности бизнеса за счет реализации потенциала эффективного

взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким

расположением, включая расширение доступа к инновациям, технологиям,

"ноу-хау", специализированным услугам и высококвалифицированным

кадрам, а также снижением трансакционных издержек, обеспечивающим

формирование предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов и

продуктивной конкуренции.

|

|

Агломерационная

политика Российской Федерации

|

способствует реализация

политик регионального развития, промышленной, кластерной через максимизацию

положительных агломерационных и предотвращение дезагломерационных эффектов.

|

Кроме указанных выше, политика развития агломераций будет способствовать достижению целей научного и технологического развития, повышению эффективности реализации отраслевых стратегий и программ.

Под политикой развития агломераций предлагаем понимать систему приоритетов, целей, задач, мер и действий федеральных и региональных органов власти по сбалансированному агломерационному развитию, направленному на максимизацию положительных агломерационных и предотвращение дезагломерационных эффектов.

Она является органической частью общей социально-экономической политики государства, синтезирующей ее региональные аспекты, направлена на всемерное использование благоприятных факторов и ограничение действия негативных региональных факторов для достижения общих стратегических целей и задач социально-экономического развития страны.

В соответствии с вышеизложенным закономерно возникает два вопроса региональной экономической политики:

1) Какое направление выбрать (например, поляризованное или выравнивающее).

2) Какие сферы экономической и социальной политики определить в качестве приоритетных.

Единой точки зрения на вопрос о том, какое направление региональной экономической политики предпочесть не существует. Это объясняется политэкономическим характером вопроса, его политизацией. Например, в России за последнее время было несколько периодов, когда доминировала какая-то отдельная региональная экономическая политика [9, с.9] из следующих: политика выравнивания, Концепция «регионы-локомотивы роста», Концепция зон опережающего развития, кластерная политика, агломерационная политика (идея не оформлена, отражена как тенденция в пространственной стратегии развития России).

Тем самым вопрос о выборе направления региональной экономической политики является комплексным вопросом целеполагания и инструментом их достижения, во многом этот вопрос определяется на федеральном уровне власти. Однако в рамках отдельного региона, обладающего единством экономического и этнокультурного пространства вопрос выбора оптимальной региональной экономической политики может быть решён более объективно. Поэтому этот вопрос имеет смысл рассматривать, и он актуален для каждого региона, тем самым суживая региональную политику до уровня внутрирегиональной экономической политики. Ограничениями для выбора того или иного направления региональной политики являются основные нормативно-правовые документы, закрепляющие неотъемлемые права человека, в частности Конституция России [19, c. 10]. Закреплением того или иного направления региональной политики в регионе является его стратегия социально-экономического развития, учитывающая документы более высокого уровня (например, федеральные документы о стратегическом планировании, разнообразные указы Президента России, правительственные документы и т.п.).

Ответ на вопрос о выборе экономических/социальных сфер определяется подходом к определению степени приоритетности той или иной сферы [20]. Приоритетность определяется сочетанием степени проблемности и значимости сферы.

Возникает вопрос о том, какое место занимает региональная агломерационная политика в системе региональных политик. Обозначим следующие вероятные подходы:

- Узконаправленная региональная политика (например, наподобие политики по снижению износа основных фондов).

- Особенная политика, расположенная на одном уровне с поляризованной/выравнивающей и стимулирующей/сдерживающей.

- Разновидность внутри стимулирующей или сдерживающей политики.

- Особенная пограничная разновидность, объединяющая в себе сразу несколько разновидностей и отвечающая на вопрос об уместности переключения между ними.

Рассмотрим наличие термина “агломерационная политика” в стратегиях социально-экономического развития территорий. Поиск проводился по всем нормативно-правовым документам. Данный термин заносился в поиск на сайте «Официальный интернет-портал правовой информации» (http://publication.pravo.gov.ru/, по всем органам государственной власти), в правовой базе “Консультант Плюс”, “Гарант”.

Термин “агломерационная политика” применяют как синоним следующих терминов:

1) Пространственная политика [2].

2) Межмуниципальная политика (в контексте - агломерационная (межмуниципальная) политика пространственного развития) [3; 18].

3) Территориальная политика, в частности, как составляющая территориальной политики (в контексте - «Эффективная территориальная политика»: обеспечение связанности территорий Томской области, проведение эффективной территориальной и агломерационной политики) [17].

В Брянской стратегии указано, что агломерационная политика может осуществляться на региональном или межрегиональном уровнях, однако ни раскрытия термина, ни дальнейшего его применения в стратегии не обнаружено [16]. Тем самым отдельного применения термина “агломерационная политика” в качестве вышеуказанных синонимов в стратегиях не выявлено. В проекте федерального закона “О городских агломерациях” встречается фраза “определение основных направлений государственной политики, стратегических целей и задач в сфере развития городских агломераций”, тем самым есть косвенное признание наличия государственной политики развития городских агломераций. Однако сам термин “агломерационная политика” отдельно не упоминается. Закон затрагивает следующие возможные атрибуты агломерационной политики:

1) Критерии и порядок отнесения территорий к категории городских агломераций.

2) Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере развития городских агломераций.

3) Требования к системе управления городскими агломерациями.

4) Правовые механизмы государственной поддержки развития городских агломераций.

5) Комплексный план развития городской агломерации как стратегический документ.

Целесообразно отметить основные элементы комплексного плана, т.к. вероятно применение его требований к будущим стратегическим документам развития агломераций (а значит, и агломерационной политики):

1) Оценка текущего состояния социально-экономического развития муниципальных образований, входящих в состав территории городской агломерации.

2) Проблемы развития инфраструктуры.

3) Цели и задачи развития городской агломерации (инфраструктура, социальная сфера, экология, промышленность, потребительский рынок и др.).

4) Основные показатели (индикаторы), характеризующие цели и задачи развития городской агломерации.

5) Комплекс мероприятий, сгруппированных по задачам развития городской агломерации, с указанием источников, объема финансирования, сроков реализации мероприятий и ответственных исполнителей.

6) Объекты капитального строительства.

7) Оценка социально-экономической эффективности Комплексного плана.

Учитывая объективную значимость городских агломераций, агломерационного эффекта для экономики страны, принимая во внимание наличие определённых социально-экономических агломерационных процессов, внимание которым уделяется в науке, можно сделать вывод о том, что сейчас существует пробел в нормативно-правовом регулировании социально-экономического развития территорий: отсутствует “агломерационная политика” в качестве самостоятельного явления (в т.ч. отдельный термин для её обозначения), признанного государственной и муниципальной властью, отсутствует применение её в качестве особой региональной экономической политики.

Вместе с тем возникает вопрос о том, что агломерационная политика, возможно, применяется, но под наименованием территориальной/пространственной/межмуниципальной политик. Однако критически осмысливая применение термина как синонима иным политикам можно сделать следующие выводы:

1) Агломерационная политика может осуществляться и в рамках одного крупного муниципального образования (например, городского округа, муниципального округа) без взаимодействия с иными муниципалитетами. Соответственно, агломерационная политика хотя и охватывает аспекты межмуниципальной политики, но при этом она шире (любая межмуниципальная политика является агломерационной, но не каждая агломерационная является межмуниципальной).

2) Территориальная и пространственная политики могут не включать в себя аспект межмуниципальной политики, тем самым не учитывая частый источник агломерационных проблем. Агломерационная политика включает в себя не только вопросы экономического пространственного расположения населения и капитальных фондов, но может включать вопросы межмуниципального взаимодействия (например, выбор управленческой модели агломерацией), а также узкоотраслевые вопросы, в т.ч. в рамках отдельного предприятия, затрагивая аспекты микроэкономики.

Таким образом, агломерационная политика охватывает вопросы территориальной, пространственной, межмуниципальной политики, не сводится к какой-то одной из них.

Рассмотрим применение термина «агломерационная политика» в научных работах. Так, О.В. Изутова к атрибутам региональной агломерационной политики, реализуемой органами государственной власти регионов России, относит [4]:

1) Региональные законы об агломерациях.

2) Схемы территориального планирования.

3) Концепции развития агломераций.

4) Межмуниципальные соглашения о взаимодействии по развитию агломераций.

В работе С. М. Казаковой и В. В. Климанова агломерационная политика региональных центров рассматривалась как совокупность следующих атрибутов [5, с. 52]:

1) Цели создания и развития агломераций в административных центрах регионов.

2) Механизмы формирования агломераций, конкретные мероприятия.

3) Модель управления (система управления, управленческая структура) агломерацией.

4) Основные отрасли экономики, на развитие которых направлена агломерация.

5) Виды социально-экономической активности, на развитие которых направлена агломерация.

6) Перспективы и преимущества, которые появятся после развития агломерации.

Таким образом, в настоящее время подходы к развитию агломераций разнообразны и не связаны с уровнем социально-экономического развития центра региона.

Предложим авторское определение агломерационной политики. Социально-экономическое развитие региона на основе агломерационного эффекта (агломерационная политика) – это региональная политика по регулированию балансов/дисбалансов в региональной экономической, социальной, расселенческой подсистемах, а также формированию благоприятной для роста взаимодействия социально-экономических субъектов институциональной среды, при этом главным мотивом принимаемых решений выступает получение положительного агломерационного эффекта в масштабе всей региональной экономики от концентрации/деконцентрации ресурсов.

Особенности данного определения следующие:

1) Отражаются положительные и отрицательные последствия от концентрации ресурсов, т.е. затронута политика как по созданию полюсов роста, так и по выравниванию.

2) Определение не ограничивает агломерационный эффект только от концентрации населённых пунктов или предприятий, тем самым подчёркивая его первоначальный научный смысл без ограничивающего и суживающего подхода к рассмотрению агломерации только в виде населённых пунктов. Т.е. при оценке агломерационных эффектов органы власти ориентируются на комплексный подход, включающий их оценку при концентрации и взаимодействии населения населённых пунктов (городская или сельская агломерация), предприятий (промышленная и торговая агломерация), муниципалитетов (муниципальная агломерация).

3) Отражается основной мотив принятия решений по концентрации/деконцентрации ресурсов – получение агломерационного эффекта в масштабе всей региональной экономики, а не отдельных частей региона. Тем самым регион воспринимается как целостная система. Учитывается ситуация, что перераспределение ресурсов возможно будет иметь положительный эффект для какой-то неблагополучной территории, но в целом регион может больше потерять от такого перераспределения из-за неучёта, например, эффекта урбанизации (т.е. развивать какую-то отрасль где-то на периферии региона может быть на первый взгляд выгоднее, но по факту оттягивание ресурсов приведёт к значительно большим потерям в рамках всего региона).

4) Главной функцией политики агломерационного развития является получение максимальной отдачи от роста концентрации и взаимодействия экономических субъектов.

5) Затронут аспект институциональной среды, т.к. именно она позволяет развивать взаимодействие муниципалитетов (взаимодействие населения и предприятий в принципе может происходить и без помощи органов власти, в отличие от взаимодействия муниципалитетов).

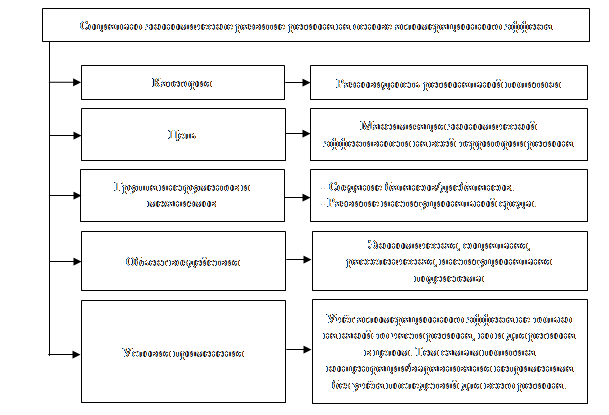

Особенности предлагаемого определения отражены на рисунке (Рисунок 1).

Рисунок 1. Пояснение авторского определения социально-экономического развития региона на основе агломерационного эффекта

Источник: разработано авторами.

Генезис развития теорий и моделей регионального (пространственного) экономического роста и развития показывает, что агломерации выступают в настоящее время неотъемлемым элементом региональной экономики, агломерационные эффекты могут оказывать существенное влияние, которое нельзя не учитывать при изучении проблемы социально-экономического развития региона.

Региональный аспект политики развития агломераций

На данный момент региональная агломерационная политика ведётся практически во всех регионах России, она проявляется в следующих аспектах:

1) Упоминание агломераций в региональных и муниципальных стратегических документах, в т.ч. принятие отдельных документов по развитию агломераций (например, Пермский край).

2) Разработка документов территориального планирования для агломераций (например, Схема территориального планирования Самарско-Тольяттинской агломерации).

3) Формирование административной системы управления развитием агломераций (например, Координационный совет Самарско-Тольяттинской агломерации, общественная комиссия по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации при комитете по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы).

4) Административно-территориальные преобразования в целях развития агломерации (например, присоединение новых территорий к Москве).

5) Передача полномочий между органами власти регионального/муниципального уровней (например, в Нижегородской области).

Подобные явления объясняются следующим:

1) На федеральном уровне до сих пор не принят закон об агломерациях, но огромное влияние агломераций заставляет регионы самостоятельно регулировать агломерационные процессы.

2) Агломерационные проблемы побуждают к срочному реагированию (они в отличие от упущенных выгод могут напоминать о себе постоянно).

3) Специфика агломераций везде своя. Поэтому некоторая доля децентрализации в регулировании этих процессов уместна.

Принципы, целеполагание и виды агломерационной политики

Региональная агломерационная политика должна базироваться на следующих принципах:

1) Отказ от безусловной выравнивающей/концентрирующей политики в экономической сфере.

2) Сохранение выравнивающей политики в социальной сфере не означает таковую в экономической сфере и не достигается с помощью экономического выравнивания.

3) Распределение ресурсов ведётся после оценки агломерационного эффекта в целом на региональную систему, а не только на отдельные её пространственные части.

4) Если выравнивание благоприятно для части региона, но в целом региональная система снизит эффективность, то выравнивание не производится.

5) Агломерационный эффект проявляется для населения, предприятий, муниципалитетов. Развитие институциональной среды происходит преимущественно для усиления взаимодействия при участии предприятий и муниципалитетов.

При определении целей развития агломерации целесообразно руководствоваться стратегическими приоритетами региона, учитывать результаты моделирования оценки влияния агломерационного эффекта на региональное пространственное развитие, систематизируя их по трем уровням: заданные цели (задаются внешней средой), базовые цели (характерные для данной категории объектов управления), эксклюзивные цели, олицетворяющие «собственный путь развития» [12; 25]:

Региональная агломерационная политика может быть представлена следующими разновидностями:

1. Ориентация на эффект урбанизации.

1.1. Поддержка сложившихся агломераций (здесь она может делиться на поддержку ядер, периферии, иных частей агломерации).

1.2. Поддержка внеагломерационных территорий (при этом их развитие может проходить через формирование условий для появления агломерации либо без них).

2. Ориентация на эффект локализации.

2.1. Решение о создании условий для концентрации/деконцентрации ресурсов принимается для каждой отрасли отдельно (в зависимости от её специфики развития на конкретном этапе, а именно от силы влияния отраслевой концентрации на производительность труда).

3. Ориентация на эффект системы расселения.

3.1. Создание условий для выравнивания распределения населения (и экономики) по муниципалитетам.

3.2. Создание условий для концентрации населения (и экономики) в крупных/средних/малых муниципалитетах.

4. Ориентация на институциональные эффекты.

4.1. Выбор соответствующей модели управления агломерацией, опираясь в первую очередь на решение выявленных административных проблем управления.

Выбор нескольких разновидностей агломерационной политики должен быть согласован между собой и должен производится с учётом следующих факторов:

1) Тип территории, определяемый по результатам стратегической диагностики и следующей за ней кластеризации. Оценивается агломерационный потенциал и наличие агломерационных эффектов.

2) Состояние региона в целом в части получения агломерационного эффекта. Оценивается с помощью модели PLS-SEM [12]. Позволяет понять, как изменится система в целом, если начать поддержку отстающих территорий ресурсами передовых территорий, будет ли эффект; а его может и не быть, ведь отрыв ресурсов даже от сверхконцентрированных территорий может привести к их упадку, что не сможет компенсировать развитие периферии, но этот аспект в каждом регионе может проявлять себя по-разному, поэтому нужны конкретные исследования).

3) Уровень сбалансированности системы расселения региона.

4) Учёт заданных, базовых, уникальных целей развития агломерации (например, заданные цели предполагают определённую специализацию всех агломераций выше некоторого порога, например, развитие научных центров, поэтому обойти это указание невозможно).

Заключение

Проведенный авторами анализ наличия признаков агломерационной политики на федеральном и региональном уровне показывает её фрагментарный характер, при этом отсутствует единая методологическая база её формирования в регионах. Присутствие элементов агломерационной политики осуществляется «явочным порядком», когда в условиях отсутствующей нормативно-правовой и методологической базы регионы самостоятельно проводят её разработку и реализацию.

Агломерационная политика является способом реализации уже имеющихся общей региональной, промышленной и кластерной политик, добавляя в целеполагании агломерационный аспект, который проявляет себя в стремлении к максимизации положительных агломерационных эффектов и минимизации отрицательных агломерационных эффектов. В существующих стратегических документах под агломерационной политикой часто понимается межмуниципальное взаимодействие, пространственная или территориальная политики. Однако фактически агломерационную политику нельзя свести только к одной из перечисленных политик, поскольку она объединяет в себе их все, являясь более широким понятием.

Социально-экономическое развитие региона на основе агломерационного эффекта (агломерационная политика) – это региональная политика по регулированию балансов/дисбалансов в региональной экономической, социальной, расселенческой подсистемах, а также формированию благоприятной для роста взаимодействия социально-экономических субъектов институциональной среды, при этом главным мотивом принимаемых решений выступает получение положительного агломерационного эффекта в масштабе всей региональной экономики от концентрации/деконцентрации ресурсов. Разновидности региональной агломерационной политики определяются с учётом факторов агломерационного эффекта (ориентация на эффект урбанизации, локализации и т.д.); цели определяются с учётом заданных, базовых и уникальных агломерационных целей.

References:

Izutova O.V. (2019). Aglomeratsii nastupayut [Agglomerations are advancing]. Budget. (3). 59-61. (in Russian).

Kazakova S. M., Klimanov V. V. (2017). Aglomeratsionnaya politika v strategiyakh stolichnyh gorodov Rossii [Agglomeration policies in the strategies of Russian capital cities]. Obschestvennye finansy. (35). 49-60. (in Russian).

Kutukova E. S., Sukharev O. S. (2016). Strategicheskoe planirovanie i regionalnaya ekonomicheskaya politika [Strategic planning and regional economic policy]. AKSOR Bulletin. (3). 11-21. (in Russian).

Lyubovnyy V.Ya., Pchelintsev O.S. (2001). Zarubezhnye gorodskie aglomeratsii: tendentsii razvitiya i opyt upravleniya [Foreign urban agglomerations: development trends and management experiences] (in Russian).

Minakir P. A., Demyanenko A. N. (2010). Prostranstvennaya ekonomika: evolyutsiya podkhodov i metodologiya [Spatial economics: evolution of approaches and methodology]. Spatial Economics. (2). 6-32. (in Russian).

Pavlov Yu.V. (2019). Budushchee munitsipalitetov v aglomeratsii: evolyutsiya vzglyadov na metropolitenskoe upravlenie [The future of municipalities in metropolitan areas: evolution of views on metropolitan governance]. “Economic Policy” Journal. (1). 126–153. (in Russian). doi: 10.18288/1994-5124-2019-1-126-153.

Pavlov Yu.V., Khmeleva G.A. (2022). Otsenka vliyaniya aglomeratsionnogo effekta na ekonomicheskoe razvitie gorodskikh okrugov Samarskoy oblasti [Assessing the impact of agglomeration effects on the economic development of Samara region's urban districts]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (10). 2773-2794. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.10.116416.

Popov R.A., Puzanov A.S., Polidi T.D. (2018). Kontury novoy gosudarstvennoy politiki po otnosheniyu k gorodam i gorodskim aglomeratsiyam Rossii [The outline of the new state policy towards Russian cities and urban agglomerations]. Eco. (8). (in Russian). doi: 10.30680/ESO0131-7652-2018-8-7-22.

Shmidt A. V., Antonyuk V. S., Franchini A. (2016). Gorodskie aglomeratsii v regionalnom razvitii: Teoreticheskie, metodicheskie i prikladnye aspekty [Urban agglomerations in regional development: Theoretical, methodological and applied aspects]. Economy of the region. (3). 776–789. (in Russian). doi: 10.17059/2016-3-14.

Slinkova O. K., Maslennikova N. Yu. (2015). Sushchnost i ekonomicheskoe soderzhanie sotsialno-ekonomicheskoy politiki regiona [Economic content of regional social and economic policy]. Scientific bulletins of the Belgorod State University. Series: The Economy. Computer science. (7). 5-12. (in Russian).

Smolyanova I.V. (2022). Formirovanie prioritetov regionalnoy sotsialno-ekonomicheskoy politiki: problemy i puti resheniya [Priorities of regional socio-economic policy: problems and solutions]. Creative Economy. 16 (4). 1637-1650. (in Russian). doi: 10.18334/ce.16.4.114547.

Tatarkin A.I. (2012). Razvitie ekonomicheskogo prostranstva regionov Rossii na osnove klasternyh printsipov [Development of the economic space of Russia’s regions on the basis of cluster principles]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. (3 (21)). 5–12. (in Russian).

Tsybatov V.A. (2017). Problemy resursoobosnovannogo tselepolaganiya v zadachakh strategicheskogo planirovaniya regionalnogo razvitiya [Problems of goal-setting based on the resources in the tasks of strategic planning of regional development]. Regionalnaya ekonomika. Yug Rossii. (1). 67-76. (in Russian).

Страница обновлена: 09.07.2025 в 13:30:22

Russia

Russia