Professional identity: the perspective of urban and rural youth

Zinich A.V.1![]() , Kondratyeva O.V.1

, Kondratyeva O.V.1![]()

1 Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, Russia

Download PDF | Downloads: 11

Journal paper

Russian Journal of Labour Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 9, Number 12 (december 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50084969

Abstract:

The article presents the results of a study of professional identity of Siberian youth in the context of the settlement factor. Does this factor affect the age of choosing a profession? Does it determine the main motivating factors and the peculiarity of behaviour in the new conditions of obtaining knowledge and choosing an educational institution? The authors obtained new results reflecting the attitude of young people in ten regions of the Russian Federation to their future in the labour market. Urban youth are more motivated to use modern digital services in the process of learning and self-determination. Urban youth have inflated expectations in terms of remuneration less often and prioritize the prestige and relevance of the profession in the region. Rural youth do not have such a clear position when choosing not only a profession but also an educational institution. When choosing a place of work, rural youth assesses the company's fame, developed organizational culture and the opportunity to work remotely. The research materials can be used in the educational process, in the retraining and extension course for qualified personnel, by managers and specialists of enterprises as well as by researchers.

Keywords: rural youth, urban youth, professional identity, sociological survey

Funding:

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-07366

JEL-classification: J24, O15, E24

Введение

Исследование профессионального самоопределения требует внимания к анализу множественных ситуаций выбора, его мотивационной составляющей, особенностей реализации [13] (Skosyreva, Zinich, Revyakina, Pomogaev, Vasyukova, Kuznetsova, Avlasovich, 2020). Немаловажным, как отмечалось, является учет контекста имеющихся социальных отношений и культурных институтов, а с позиций усиления неопределенности социальных структур, характерного для постиндустриального общества, указывает на необходимость рассмотрения как объективных социетальных механизмов, так и индивидуальной активности актора и его способности делать выбор [8, 15] (Maksimtsev, Kostin, Berezovskaya, 2022; Kosenchuk, Diner, Zinich, Revyakina, Kulapov, Adelfinskiy, 2021).

Профессиональные достижения, ценности карьеры и формирования профессиональных навыков входят в число первичных факторов, определяющих жизненные стратегии молодежи, поэтому особенно важно понимать структуру и особенности ее профессионального самоопределения [3, 14] (Lopatina, Leonova, Travkin, Roshchin, Rudakov, 2020; Chuprov, Zubok, 2020).

Традиционно под профессиональным самоопределением в отечественной литературе понимается:

1. Многомерный и многоступенчатый процесс, который можно рассматривать под разными углами зрения:

- как серию задач, которые ставит общество перед личностью и которые ей следует решать;

- как процесс поэтапного принятия решения, посредством которого человек формирует баланс между собственными предпочтениями, интересами, целями и требованиями трудовой деятельности, потребностями общества и т. п.;

- как процесс формирования личности профессионала, его индивидуального стиля и оценки деятельности [2] (Bodrov, 2001).

2. Процесс развития личности в профессиональной деятельности на основе наиболее полного использования ею своих способностей и индивидуально-психофизиологических возможностей [4] (Derkach, 2011).

3. Избирательное отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретно выбранной профессии [6] (Zinchenko, Dorozhkin, Zeer, 2020).

4. Важное проявление психического развития как активный поиск возможностей развития, формирования себя как полноценного участника сообщества «делателей» чего-то полезного, сообщества профессионалов [7] (Klimov, 1996).

5. Определение человеком себя относительно выработанных в обществе (и принятых данным человеком) критериев профессионализма [1] (Bagramyan, Oreshkina, Sergeeva, Nikitina, 2020).

6. Самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической (социально-экономической) ситуации [9] (Pryazhnikov, 2008).

Это далеко не полный список воззрений представителей отечественной науки на вопросы профессионального самоопределения индивида, вместе с тем объединяющей идеей является интегрированность профессионального самоопределения в процессы жизненного, личностного, социального и иного самоопределения индивида. В рамках нашего исследования мы попытались ответить на вопросы, касающиеся особенностей взгляда городской и сельской молодежи на процесс своего профессионального самоопределения. Влияет ли поселенческий фактор на возраст первичного самоопределения, его ценностные характеристики, используемую инфраструктуру и т.д.

Целью нашего исследования являлось выявление особенностей профессионального самоопределения молодых людей с учетом поселенческого фактора. Основной гипотезой было определено мнение, что в условиях повсеместной цифровизации процесс профессионального выбора городской и сельской молодежи не будет иметь значительных отличий. Методической основой исследования является выборочный социологический опрос молодежи, проведенный в 2021 году, в том числе посвященный выявлению основных тенденций профессионального самоопределения сельской и городской молодежи в условиях цифровизации экономики. География исследования представлена десятью регионами России: Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области. Генеральной совокупностью исследования является молодежь 14–35 лет. Объем выборочной совокупности исследования составил 5092 респондента [4] (Derkach, 2011), в том числе 48,3% выборки составили молодые люди, родившиеся и проживающие в городах. 18% респондентов – сельская молодежь, не выезжающая из сельской местности (в основном это школьники, учащиеся общеобразовательных школ, гимназий и лицеев). Оставшиеся молодые люди (33,7%) репрезентировали долю мобильной молодежи, из которых 13,5% опрошенных родились в селе, но сейчас проживают в городе для получения образования (в основном студенты вузов), 16,6% – родились в селе, но сейчас живут и работают в городе, и 3,6% молодых людей родились в городе, но сейчас живут в селе. Исследование реализовано методом онлайн-опроса (самозаполнение анкеты респондентами в Google Forms, в сети Интернет). Авторами получены новые результаты, отражающие отношение молодежи десяти регионов РФ к своему профессиональному будущему, проанализированы факторы, влияющие на выбор профессии и места работы.

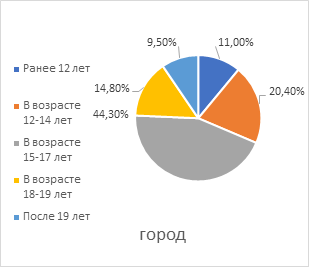

Большинство молодых людей начинают задумываться о выборе профессии в возрастном периоде 15–17 лет (44,3% и 44,8% в городе и селе соответственно). В сельской местности большее количество молодых людей (32,3%) обращаются к мысли о важности необходимости выбора профессии в возрасте от 12 до 14 лет, тогда как в городе на их долю приходится около 20%. Практически в три раза больше городской молодежи, чем сельской, задумывается о профессии в 18–19 лет (14,8% и 5,5%). За пределами этого возраста распределение происходит практически одинаково (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «В каком возрасте Вы задумались о выборе профессии?»

Источник: составлено авторами.

В подростковом и юношеском возрасте, несмотря на экстремальные настроения, повышенный уровень критичности в восприятии «взрослого мира», молодым людям свойственно в самоопределении ориентироваться на мнение референтных групп или отдельных значимых других. В качестве факторов, которые оказывали влияние на выбор будущей профессии, выступали рекомендации родителей, родственников, профориентационная работа в школе, советы друзей, СМИ, информация в интернете, мечта с детства. Респондентам было предложено выбрать три наиболее значимых источника.

Современная молодежь ориентируется практически в равной мере на два основных фактора, это: рекомендации родителей и родственников (41,3% выборов) или информация в сети Интернет (38,1% выборов). Таким образом, современная молодежь, с одной стороны, традиционно стремится к реализации ожиданий родителей в отношении их карьерного пути, а с другой, пытается сделать самостоятельный выбор, обращаясь к самому доступному для себя источнику. Однако этот второй путь сопряжен с существенными рисками. Интернет-пространство наполнено огромным количеством смыслов, рекомендаций, разнообразной информацией всевозможного характера, за качеством и достоверностью которой отсутствует контроль, поэтому риски профессионального самоопределения на основе недостоверной, поверхностной или откровенно вредной информации очень велики.

Третью позицию среди факторов профессионального самоопределения в равной мере (согласно долям выборов опрошенных) занимает профессия, получить которую было мечтой детства, или та профессия, мнение о которой основано на информации, представляемой СМИ (по 27,7% выборов). На последних позициях – 18,8% – профориентационная работа в школе и дружеские советы (14,4%). Обращает на себя внимание очевидная низкая эффективность работы образовательных учреждений по содействию профессиональному самоопределению учеников (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие из нижеперечисленных факторов оказали влияние на выбор Вашей будущей профессии?», вся выборка, множественные выборы, %

Источник: составлено авторами.

Ниже в таблице 1 представлено распределение полученных оценок факторов профессионального самоопределения в разных поселенческих группах. По итогам анализа данных выявлено, что все факторы профессионального самоопределения, за исключением СМИ, достоверно зависимы от региона проживания опрошенной молодежи. Например, горожане достоверно часто высоко оценивают Интернет в качестве надежного источника, позволяющего сформировать профессиональный выбор, тогда как сельские жители не сформировали четкого лидирующего фактора, определяющего мнение.

Таблица 1 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие из нижеперечисленных факторов оказали влияние на выбор Вашей будущей профессии?», данные по разным группам опрошенных, полужирным начертанием выделены значимые различия (χ2, p≤0,005), множественные выборы, %

|

|

Советы

друзей

|

Профориентационная

работа в школе

|

Средства

массовой информации

|

Мечта

с детства

|

Информация

в интернете

|

Рекомендации

родителей, родственников

|

|

Город

|

66,8%

|

68,3%

|

69,1%

|

71,3%

|

71,6%

|

65,6%

|

|

Село

|

33,0%

|

31,6%

|

30,8%

|

28,5%

|

28,2%

|

34,2%

|

Современная молодежь крайне редко делает обоснованный выбор профессии, предпочитая опираться на идеалистические, ценностные представления о будущей профессии. В городе молодые люди во главу угла ставят престижность и востребованность профессии в регионе. Также следует отметить достаточно высокий процент такого фактора, как случайность при выборе профессии. Объяснением данного факта может служить современная ситуация конкурсной системы поступления в вузы на бюджетные места, высокая степень неопределенности данного процесса с учетом множественности выбора абитуриента и слабой прогнозируемости процесса. Этот подтверждается также достаточно высокой оценкой респондентами такого фактора, как «Не смог поступить в другое учебное заведение».

Сельская же молодежь не имеет четкой позиции при ответе на данный вопрос. Распределение ответов на данный вопрос происходило практически равномерно, лишь немногим выделив такие факторы, как уровень оплаты в будущей специальности, престижность и интересный характер работы (табл. 2).

Таблица 2 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что лежит в основе выбора Вашей будущей профессии?», данные по разным группам опрошенных, полужирным начертанием выделены значимые различия(χ2, p≤0,005), множественные выборы, %

|

Нравится данная

сфера деятельности, интересный характер работы

|

Соответствие

личным склонностям, способностям, знаниям, характеру

|

Престижность,

статусность профессии

|

Востребованность

на рынке труда

|

Высокооплачиваемая

работа

|

Семейная

династия

|

Связь с

современной техникой, новейшими технологиями

|

Не смог

поступить в другое учебное заведение, пошел учиться, куда взяли

|

Случайность

| |

|

Город

|

68,3%

|

72,2%

|

66,2%

|

73,2%

|

65,9%

|

70,1%

|

69,6%

|

75,4%

|

77,7%

|

|

Село

|

31,5%

|

27,7%

|

33,7%

|

26,7%

|

33,9%

|

29,9%

|

30,1%

|

24,3%

|

21,9%

|

Вышесказанное подтверждается тем, что основные профессиональные стратегии молодежью выстраиваются с учетом возможностей регионального развития, поскольку большая часть из них – 79,6% – обучаются в своем домашнем регионе, только пятая часть покинула регион проживания для обучения в вузе другого региона (рис. 3).

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Выберите один вариант ответа?», вся выборка, %

Источник: составлено авторами.

При поступлении в учебное заведение абитуриенты используют различные онлайн-сервисы. Городская молодежь более ориентирована на данный способ коммуникаций в процессе поступления, чем сельская. Чаще всего городские жители отслеживали конкурсные списки онлайн, подавали документы и уточняли информацию об учебном заведении. Сельская же молодежь в большинстве своем не пользовалась цифровыми сервисами, предпочитая действовать офлайн. Чаще всего прибегая к онлайн-сервисам, сельские абитуриенты уточняли информацию о поступлении и самом учебном заведении, и менее пятой части подавали документы онлайн. В таблице 3 представлено распределение выборов онлайн- и офлайн-ресурсов для взаимодействия с образовательными организациями в процессе поступления.

Таблица 3 Ответы респондентов на вопрос: «Какими сервисами Вы пользовались при поступлении в учебное заведение?», данные по разным группам опрошенных, полужирным начертанием выделены значимые различия(χ2, p≤0,005), множественные выборы, %

|

Подавал документы онлайн

|

Отслеживал конкурсные списки онлайн

|

Информацию об учебном заведении находил онлайн

|

Задавал вопросы через сайт или страницы соцсетей

|

Не использовал цифровые сервисы

| |

|

Город

|

76,9%

|

82,7%

|

76,5%

|

73,9%

|

66,9%

|

|

Село

|

22,7%

|

17,1%

|

23,2%

|

26,1%

|

33,0%

|

В таблице 4 представлено распределение оценок факторов выбора места работы молодежью разных социальных, поселенческих групп. Рассмотрим выявленные значимые различия. Городская молодежь чаще оценивала такие факторы, как достойный социальный пакет, возможность самореализации, стабильное положение на рынке, корпоративное обучение и т.д. Сельская молодежь больше всего ценит известность компании, развитую организационную культуру, возможность работать дистанционно, эффективность систем управления и стратегического менеджмента.

Таблица 4 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Назовите пять факторов, наиболее важных для Вас при выборе места работы?», данные по разным группам опрошенных, полужирным начертанием выделены значимые различия (χ2, p≤0,005), множественные выборы, %

|

Показатель

|

Известность бренда организации

|

Стабильное положение организации на рынке

|

Стратегия и планы развития организации

|

Репутация организации в качестве работодателя

|

Развитая корпоративная культура

|

Использование цифровых сервисов и технологий в организации\

|

Эффективность систем управления

|

Круг обязанностей, задачи

|

Высокий уровень заработной платы

|

Достойный социальный пакет

|

Благоприятная атмосфера в коллективе

|

Удобное расположение офиса (недалеко от дома)

|

Возможность корпоративного обучения

|

Самореализация/наличие перспектив личного роста

|

Возможность работать дистанционно

|

|

Город

|

62,2

|

72,2

|

68,9

|

70,5

|

65,6

|

71,9

|

67,9

|

71,1

|

72,6

|

75,8

|

72,7

|

72,5

|

72,4

|

73,4

|

67,7

|

|

Село

|

37,4

|

27,6

|

31,0

|

29,3

|

34,2

|

27,9

|

31,6

|

28,6

|

27,2

|

24,0

|

27,1

|

27,2

|

27,6

|

26,5

|

32,3

|

Источник: составлено авторами.

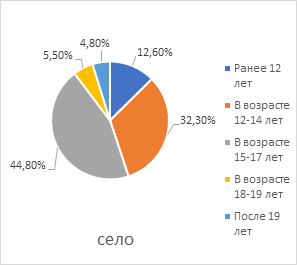

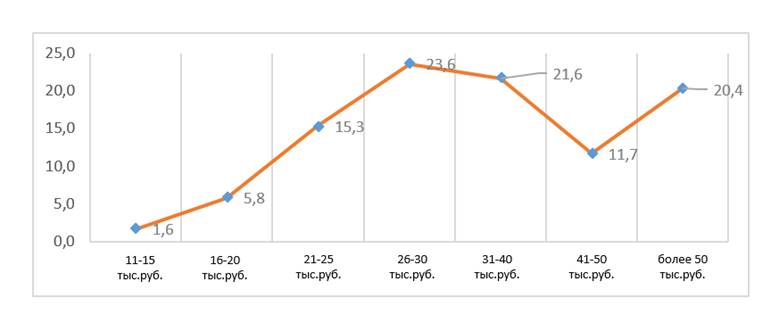

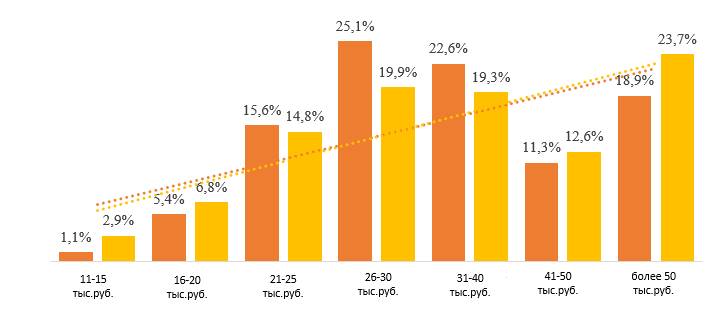

Зарплатные ожидания современной молодежи не так уж низки и в целом ориентируются на средний уровень заработной платы или около того в первые месяцы трудоустройства (рис. 4). Отметим, что в целом запросы молодежи располагаются в среднем диапазоне 100–150 тысяч рублей, что в 2,5–3,2 раза больше средней начисленной разработкой платы по Сибирскому федеральному округу за исследуемый период.

Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой уровень заработной платы является приемлемым для Вас в первый год работы после окончания обучения?», вся выборка, %

Распределение запросов городских и сельских жителей представлено на рисунке 5.

Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Укажите наиболее приемлемый уровень оплаты труда», подвыборки разных групп опрошенных, все различия значимы, %

Источник: составлено авторами.

Таким образом, городская молодежь, как и сельская, стремится к более высокой оплате труда (см. на линии трендов), вместе с тем горожане реже имеют завышенные ожидания, нежели жители сел.

Заключение

В рамках проведенного исследования нами проанализировано профессиональное самоопределение молодежи с учетом поселенческого фактора. Выявлено, что представления молодежи о будущей профессии опираются на стереотипные представления и идеализированные штампы. Большинство молодых людей начинают задумываться о выборе профессии в возрасте 15–17 лет, около пятой части обращаются к мысли о важности необходимости выбора профессии раньше, хотя экстремально как ранние, так и запоздалые мысли о выборе профессии в равной мере присущи молодежи всех типов населенных пунктов. При выборе профессии современная молодежь ориентируется в равной мере на два основных фактора, это рекомендации родителей и родственников или информация в сети Интернет. В этой связи следует уделять большее внимание развитию системы профориентации в школах, вовлекая в данный процесс не только учеников старших классов, уже находящихся на пороге выбора профессии, но и ребят в возрасте 12–14 лет. Это позволит сформировать более мотивированную позицию молодого человека в выборе направлений подготовки и профессионального будущего. Ведь в основе этого выбора в большинстве случаев лежат причины личностного-субъективного характера – интересный характер работы и интересная сфера деятельности, на второй позиции по числу выборов – соответствие личным способностям, склонностям. Нужно дать молодым людям больше времени и возможностей осознать свой потенциал и предпочтения и сделать правильный выбор.

References:

Bagramyan E.R., Oreshkina A.K., Sergeeva M.G., Nikitina E.E. (2020). Bazovye napravleniya razvitiya sistemy dopolnitelnogo professionalnogo (pedagogicheskogo) obrazovaniya v sovremennyh usloviyakh [Basic directions of development of the system of additional vocational(pedagogical) education in modern conditions]. Vocational education and society. (4(36)). 159-172. (in Russian).

Bodrov V.A. (2001). Psikhologiya professionalnoy prigodnosti [Psychology of professional fitness] M.: PER SE. (in Russian).

Chuprov V.I., Zubok Yu.A. (2020). Sotsiologiya molodezhi [Sociology of youth] Moscow: Norma, INFRA-M. (in Russian).

Derkach A.A. (2011). Rol organizatsionnoy sredy v stanovlenii lichnosti professionala [Value of the organizational environment in formation of the person of the professional]. Acmeology. (3(39)). 8-18. (in Russian).

Klimov E.A. (1996). Psikhologiya professionala [Psychology of a professional]. Sistemnyy analiz i upravlenie v biomeditsinskikh sistemakh. 145. (in Russian).

Kosenchuk O.V., Diner Y.A., Zinich A.V., Revyakina Y.N., Kulapov M.N., Adelfinskiy A.O. (2021). Transformation of Education Processes and Preparation of Competencies for the Digital Economy International Journal of Criminology and Sociology. 10 192-198. doi: 10.6000/1929-4409.2021.10.23.

Lopatina M.V., Leonova L.A., Travkin P.V., Roschin S.Yu., Rudakov V.N. (2020). Vypuskniki srednego professionalnogo i vysshego obrazovaniya na rossiyskom rynke truda [Graduates of secondary vocational and higher education in the Russian labor market] M.: Vysshey shkoly ekonomiki. (in Russian).

Maksimtsev I.A., Kostin K.B., Berezovskaya A.A. (2022). Tsifrovaya transformatsiya mezhdunarodnyh korporatsiy: povyshenie professionalnoy kvalifikatsii [Digital transformation of international corporations: professional development]. Russian Journal of Innovation Economics. 12 (1). 689-704. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.12.1.114426.

Pryazhnikov N.S. (2008). Professionalnoe samoopredelenie: teoriya i praktika [Professional identity: theory and practice] M.: Akademiya. (in Russian).

Ralnikova I.A. (2011). Zhiznennye perspektivy lichnosti v nauchnoy paradigme psikhologicheskogo znaniya [Person´s life prospects in scientific paradigm of psychological acquirement]. Izvestiya of Altai State University Journal. (2-1(70)). 53-60. (in Russian).

Razumov V.I., Zinich A.V., Skosyreva N.D., Revyakina Yu.N., Agafonov A.L. (2020). Sistemno-kiberneticheskoe predstavlenie protivorechiy v protsesse professionalnogo samoopredeleniya selskoy molodezhi [Systemic-cybernetic representation of contradictions in the process of professional self-determination of rural youth]. Evraziyskiy yuridicheskiy zhurnal. (8(147)). 437-440. (in Russian). doi: 10.46320/2073-4506-2020-8-147-437-440.

Selivanova Z.K. (2017). O zhiznennyh tselyakh i professionalnyh predpochteniyakh starshikh podrostkov [Life goals and professional preferences of older adolescents]. Sociological Studies (Sotsiologicheskie Issledovaniia). (5(397)). 51-56. (in Russian).

Skosyreva N.D., Zinich A.V., Revyakina Yu.N., Pomogaev V.M., Vasyukova M.V., Kuznetsova O.Z., Avlasovich E.M. (2020). Professionalnoe samoopredelenie molodezhi (sravnitelnyy analiz 1990-2020gg.) [Professional self-determination of youth (comparative analysis 1990-2020)]. World of Science, Culture and Education. (5(84)). 247-250. (in Russian). doi: 10.24411/1991-5497-2020-00949.

Zinchenko Yu.P., Dorozhkin E.M., Zeer E.F. (2020). Psikhologo-pedagogicheskie osnovaniya prognozirovaniya budushchego professionalnogo obrazovaniya: vektory razvitiya [Psychological and pedagogical bases for determining the future of vocational education: vectors of development]. The Education and Science Journal. 22 (3). 11-35. (in Russian). doi: 10.17853/1994-5639-2020-3-11-35.

Страница обновлена: 26.04.2025 в 23:48:53

Russia

Russia