Application of the concept of “soft management” in the implementation of flexible mechanisms of targeted assistance to the economic development of the Eurasian Economic Union members

Dudin M.N.1![]() , Usmanov D.I.1

, Usmanov D.I.1![]() , Yuryeva A.A.1

, Yuryeva A.A.1![]()

1 Институт проблем рынка Российской академии наук, Russia

Download PDF | Downloads: 20 | Citations: 1

Journal paper

Journal of Central Asia Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 6, Number 4 (October-December 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=50405938

Cited: 1 by 19.01.2024

Abstract:

The relevance of the research topic is due to the fact that the modern economy requires changes in management approaches, which in turn causes a transition from hierarchical to flexible mechanisms, and from hard to soft management. The main research purpose is to outline the essence and content of the "Soft Governance" concept in the implementation of flexible mechanisms for targeted assistance to the economic development of the EAEU member states. The results of statistical analysis prove that the regional economic integration of the EAEU is stagnating. Therefore, it has limited prospects for growth and development. Consequently, the EAEU needs to change the principles and approaches to regulating development directions. Economic growth in modern conditions is impossible without progressive technological solutions. Thus, the creation of knowledge-intensive cross-border clusters should be considered as a key task of the EEC.

Such clusters will stimulate investment and entrepreneurial activity in the member states, as well as expand horizontal links between economic actors.

Keywords: EAEU, EEC, soft governance, flexible mechanisms, investment, entrepreneurship, economic development, sustainable development

Funding:

Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, 2022 год, тема НИР «Моделирование процессов обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического и пространственного развития России и стран ближнего зарубежья в целях формирования Большого евразийского партнерства».

JEL-classification: O33, O38, O49

Введение. Роль международных региональных интеграций в процессах развития мировой экономики сложно переоценить. Но экономика и общество меняются, следовательно, должны меняться и подходы к управлению экономическими интеграциями, что предполагает не только переход на гибкие механизмы, но и изменение самих управленческих концепций, используемых для достижения поставленных целей.

Понятие «гибкие механизмы» концептуально базируется на адаптивно-проактивном подходе, который позволяет, с одной стороны, согласовывать текущие приоритеты государств – членов региональной экономической интеграции, а с другой стороны, эффективно использовать те экономико-технологические и общественно-политические компетенции, которыми обладают участники интеграции, для успешного решения задач устойчивого развития в интересах текущего и будущих поколений.

В свою очередь, идея «мягкого управления» (soft power, soft governance / government) требует лучшего и более глубокого осмысления, поскольку очевидно, что ранее доминировавшая идея технического или технократического управления уже исчерпала себя. Связано это с тем, что, во-первых, экономика перестала быть пространством рационально взаимодействующих акторов, всегда и во всех случаях максимизирующих объективную полезность. И во-вторых, с тем, что институты не только значимы и опосредуют экономическую динамику, но и должны меняться с тем, чтобы быть адекватными и аутентичными как экономико-технологическим, так и общественно-политическим безальтернативным трендам.

Вышесказанным определяется актуальность темы этой статьи, соответственно, основная ее цель – это раскрытие сущности и назначения мягкого управления в гибких механизмах целевого содействия экономическому развитию государств – членов ЕАЭС.

Материалы и методы. Для изложения материалов исследования, проведенного в этой статье, были использованы:

а) методы теоретического анализа, которые позволили сформулировать определение «мягкому управлению» в рамках перехода на гибкие механизмы целевого содействия экономическому развитию государств – членов ЕАЭС;

б) методы статистического анализа открытых официальных данных, публикуемых статистическим ведомством, входящим с Евразийскую экономическую комиссию (исполнительный орган ЕАЭС);

в) методы научного синтеза, которые позволили сформулировать перечень рекомендаций для использования идеи «мягкого управления» в гибких механизмах целевого содействия экономическому развитию государств – членов ЕАЭС.

Обзор литературы. Идея «мягкого управления» возникла в неявном виде достаточно давно и, прежде всего, в философских науках, на этой же идее были основаны принципы гуманизма, используемые по настоящее время в юридических, экономических, общественно-политических науках [1, 2] (Kharchenko, 2007; Kogay, 2014). Но до сих пор не сложилось научного консенсуса относительно того, что понимать под «мягким управлением» в контексте устойчивого социально-экономического развития как отдельных стран, так и любых экономических интеграций. Некоторые российские ученые акцентируют внимание на том, что «мягкое управление» – это ситуационное или просоциальное управление. Другие считают, что «мягкое управление» – это управление, которое создает свободную и творческую атмосферу, которая является важнейшей характеристикой институциональности в экономике знаний [3–6] (Makarov, Drobot, Egorov, Shirokova, 2020; Kolyasnikov, Kelchevskaya, 2020; Bazhenov, 2020; Vorobev, 2018). С точки зрения теории, методологии и практики менеджмента «мягкое управление» ассоциировано с «мягкими навыками» (soft skills) и нетравматичными подходами к отбору, набору, адаптации и управлению персоналом в организации, предприятии, компании [6, 7] (Vorobev, 2018; Chulanova, Ivonina, 2017).

За рубежом в экономических и общественно-политических науках понятия soft power и soft governance, во-первых, не используются как синонимы, а во-вторых, предназначены для описания разных процессов управления и принятия решений. Первоначально понятие soft power (в данном случае – это «мягкая сила») было создано и использовалось для описания особенностей внешней политики развитых стран, где приоритет был отдан кооптации разнообразия в единство культурного притяжения [8, 9] (Nye, 1990; Pogorletskiy, Day Syaofen, 2021). Иными словами, предполагалось, что «мягкая политическая сила» быстрее расширяет границы социального и экономического взаимодействия между странами, чем жесткая политическая иерархия. В целом это понимание soft power сохранилось в зарубежных гуманитарных науках и вошло в дипломатические круги практически в неизменном виде [10] (Gallarotti, 2011).

В свою очередь, soft governance (собственно мягкое управление) понимается в зарубежных экономических и общественно-политических науках следующим образом: управление, основанное не на жестко закрепленных юридических нормах, но основанное на использовании убеждений, советов, нахождении согласия даже при наличии культурных, социальных и прочих различий между двумя и более акторами [11] (Kröger, 2008).

В наиболее развитых странах идея «мягкого управления» используется не только в политике и экономике, но и в образовательной, экологической сфере, в построении институционального и научного базиса устойчивой энергетики [12–14] (Lawn, 2006; Knodt, Ringel, Müller, 2020; Schoenefeld, Jordan, 2020). Также «мягкое управление» ассоциируется с многоуровневым управлением, в котором преобладают не вертикальные, но горизонтальные связи между акторами [15] (Behnke, Broschek, Sonnicksen (ed.)., 2019) (различными взаимодействующими сторонами, юридическими и/или физическими лицами).

Таким образом, мы можем сформулировать теоретическое определение понятию «мягкое управление» в контексте гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию государств – членов ЕАЭС [16] (Dorzhieva, 2021). Под «мягким управлением» в данном случае предлагается понимать совокупность управленческих методов и способов принятия решений к активизации взаимодействия экономических акторов государств – членов ЕАЭС.

В основе этих методов и способов:

1) будут лежать не директивные и жесткие, но просоциальные (объясняющие, убеждающие, позитивно стимулирующие) нормы и правила, которые не должны противоречить правовым институтам ЕАЭС;

2) будут преобладать не вертикальные, но горизонтальные связи, инкорпорирующие не только экономическое, но и культурное, социальное, научно-техническое, технологическое и прочее взаимодействие.

Результаты. Функционирование «мягкого управления» в рамках гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию государств – членов ЕАЭС можно оценить через два ключевых экономических параметра: 1) динамика инвестиций в основной капитал и 2) динамика развития сегмента малого предпринимательства. Общеизвестно, что инвестиции в основной капитал, осуществленные из средств физических и юридических лиц, не аффилированных с государством, имеют рост в динамике и структуре только при условии благоприятной институциональной среды и стимулирующего инвестиционного климата, обусловленного влиянием благоприятной внешней среды. В свою очередь, положительная динамика в сегменте малого предпринимательства зависит и от состояния институтов, и от развитости горизонтальных связей внутри экономической интеграции.

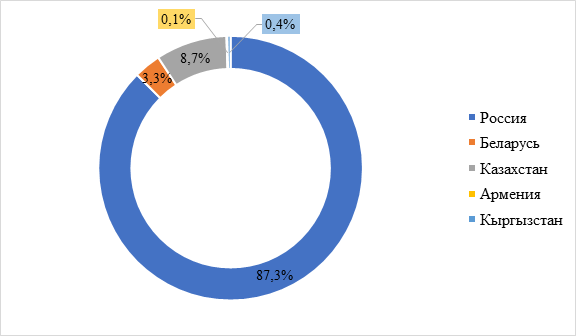

Согласно данным статистического департамента Евразийской экономической комиссии (ЕЭК – исполнительный орган ЕАЭС), в 2014 году объем инвестиций в основной капитал по государствам – членам ЕАЭС составил 413,8 млрд долларов США, из них 85,4% проинвестировано российской стороной (рис. 1).

Рисунок 1. Структура инвестиций в основной капитал по государствам – членам ЕАЭС по итогам 2014 года

Figure 1. The structure of investments in fixed assets by the EAEU member states according to the results of 2014

Источник: рассчитано авторами по данным [17].

Очевидно, что с самого начала, т.е. с момента инициации и создания региональной экономической интеграции (сначала – ЕврАзЭС, потом – ЕАЭС), Российская Федерация является доминирующим государством-членом, обеспечивая более чем на 85% не только инвестиционный, но и общеэкономический оборот, включая внутреннюю и внешнюю торговлю в рамках ЕАЭС. Беларусь и Казахстан по итогам 2014 года обеспечили еще 14% всего объема инвестиций в рамках ЕАЭС, но Армения и Кыргызстан изначально были инвестиционно и экономически неактивными участниками региональной экономической интеграции.

Вместе с тем следует отметить, что экономический сектор был наиболее активным в части обеспечения объема инвестиций в 2014 году. На долю предприятий и организаций пришлась практически половина всех инвестиционных вложений, и понятно, что это были в основном российские предприятия и организации (рис. 2).

Рисунок 2. Структура инвестиций в основной капитал в разрезе основных источников/инвесторов по итогам 2014 года

Figure 2. The structure of investments in fixed assets by main sources / investors by the results of 2014

Источник: рассчитано авторами по данным [12] (Lawn, 2006).

За счет бюджетных средств по итогам 2014 года было профинансировано 16,7% всех инвестиций в рамках ЕАЭС. И здесь еще раз следует подчеркнуть, что в основном это были средства российского бюджета. Население и иностранные инвесторы не были заинтересованы во вложении средств в основной капитал, сформированный внутри региональной экономической интеграции. Вместе с тем в зависимости от методологии расчета доля государственного сектора в российской экономике в 2010–2015 гг. оценивалась на уровне 33–40%, следовательно, между бюджетными инвестициями и инвестициями из собственных средств предприятий и организаций нельзя поставить равенство по итогам 2014 года.

К началу текущего года ситуация, безусловно, изменилась, но первоначально следует отметить, что в 2021 году объем инвестиций в основной капитал внутри ЕАЭС сократился до 356,8 млрд долларов США, при этом Российская Федерация увеличила долю своего участия до 87%, напротив, и Казахстан, и Беларусь сократили объемы в основной капитал региональной экономической интеграции (рис. 3).

Рисунок 3. Структура инвестиций в основной капитал по государствам – членам ЕАЭС по итогам 2021 года

Figure 3. The structure of investments in fixed assets by the EAEU member states by the end of 2021

Источник: рассчитано авторами по данным [17].

Но если доля участия в инвестициях со стороны Казахстана сократилась всего на 0,2%, то доля участия Беларуси сократилась почти на 2% в 2021 году относительно данных 2014 года. Если рассматривать структуру инвестиций по источникам и инвесторам, то можно отметить, что в 2021 году доля вложений собственных средств предприятий и организаций в основной капитал в рамках ЕАЭС увеличилась до 56,5%, т.е. на 8,5% относительно 2014 года (рис. 4).

Доля бюджетных вложений в основной капитал региональной экономической интеграции увеличилась менее чем на 1% к началу 2022 года. Но принимая во внимание сохраняющееся доминирование Российской Федерации в ЕАЭС (и в инвестиционном, и в общеэкономическом плане), а также рост доли государства в российской экономике (по различным оценкам, эта доля составляет от 60% до 70%), можно предположить, что ключевым участником инвестиционных процессов внутрирегиональной экономической интеграции становится именно российское государство посредством бюджетного и внебюджетного финансирования.

Рисунок 4. Структура инвестиций в основной капитал в разрезе основных источников/инвесторов по итогам 2021 года

Figure 4. The structure of investments in fixed assets by main sources / investors by the results of 2021

Источник: рассчитано авторами по данным: [17].

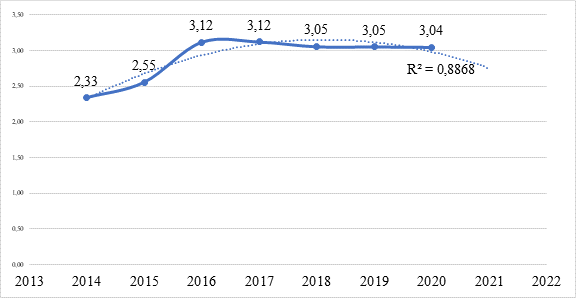

Переходя к анализу динамики развития малого предпринимательства, следует отметить, что в период с 2013 по 2016 год количество малых предприятий внутри ЕАЭС увеличилось на 34%, но уже с 2016 года по начало 2021 года (более актуальной статистики по этому направлению ЕЭК пока что не представила) прослеживается стагнационный тренд (рис. 5).

Рисунок 5. Количество малых предприятий (включая микропредприятия), действующих в том числе внутри ЕАЭС, млн ед.

Figure 5. The number of small enterprises (including microenterprises) operating, including within the EAEU, million units

Источник: рассчитано авторами по данным: [17].

Вероятно, что уже в ближайшей двух-трехлетней перспективе можно будет ожидать с высокой вероятностью снижение количества малых и средних предприятий. И обусловлено это будет рецессией российской экономики, которая объективно началась в 2015–2016 гг., но ее признаки уже имели место в 2012–2014 гг. Поэтому и количество, и доля малых российских предприятий, в том числе действующих внутри ЕАЭС, неуклонно сокращаются (рис. 6).

Рисунок 6. Структура количества малых предприятий (включая микропредприятия), действующих в том числе внутри ЕЭАС, млн ед.

Figure 6. Structure of the number of small enterprises (including microenterprises) operating, including within the UES, million units

Источник: рассчитано авторами по данным: [17].

В период с 2014 по 2020 год включительно доля российских малых предприятий, в том числе действующих в рамках ЕАЭС, сократилась почти на 5%, но по-прежнему превышает 85% от всего количества малых предприятий этой региональной экономической интеграции. Из других государств – участников ЕАЭС следует отметить, что почти трехкратный прирост доли малых предприятий продемонстрировал только Казахстан.

И если стагнация и рецессия внутри российской экономики напрямую коррелируют с процессом огосударствления, то, напротив, в Казахстане экономический прогресс в том числе связан с некоторой либерализацией.

Обсуждение. Анализ результатов экономической динамики ЕАЭС не позволяет говорить о том, что эта региональная экономическая интеграция имеет потенциал роста и развития. И причин этому несколько:

· во-первых, хозяйствующие субъекты из государств-членов не имеют стимулов к тому, чтобы укреплять и развивать трансграничную кооперацию;

· во-вторых, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) как исполнительный орган ЕАЭС не стремится поощрять кооперацию между малыми/средними предприятиями, организациями и компаниями государств-членов, отдавая приоритет крупному и крупнейшему бизнесу, в том числе с государственным участием;

· в-третьих, объем внутреннего спроса в ЕАЭС как минимум на порядок или два меньше, чем на внешних рынках, и вероятно, дальше ситуация с внутренним спросом будет ухудшаться. Поэтому, например, Казахстан и Россия в большей степени ориентированы на торговлю и экономическое сотрудничество вне ЕАЭС, нежели внутри этой региональной интеграции.

Все три вышеперечисленных проблемных аспекта сводятся к тому, что ЕАЭС не создает для экономик государств-членов новых или даже уникальных конкурентных преимуществ. Поэтому идея «мягкого управления» в гибких механизмах целевого содействия экономическому развитию государств – членов ЕАЭС должна включать два направления действий:

1) стимулировать самоорганизацию экономического сотрудничества (межфирменной кооперации), научно-внедренческой активности и прочих низовых инициатив между малыми/средними предприятиями, организациями, компаниями государств-членов, поскольку именно малый и средний бизнес, малое и среднее предпринимательство является драйвером быстрого экономического роста;

2) создавать условия для получения динамических эффектов от региональной экономической интеграции для экономики всех государств-членов.

Динамические эффекты региональной экономической интеграции впервые описаны в трудах Б. Баласса (Б. Балашша) [18] (Balassa, 2013) и состоят в следующем:

1) получение эффектов от увеличения масштабов деятельности субъектов хозяйствования;

2) проникновение технологических изменений из более развитых экономик в менее развитые в этом плане экономики региональной интеграции;

3) проявление структурных сдвигов на внутреннем рынке интеграции, включая рост производительности труда и структурные изменения в конкуренции между субъектами хозяйствования различных государств-членов, входящих в интеграцию;

4) увеличение инвестиционной активности на внутреннем рынке региональной экономической интеграции при условии, что рыночная неопределенность и асимметрия рыночной информации находятся на приемлемом уровне для принятия среднесрочных и долгосрочных решений.

Региональная экономическая интеграция ЕАЭС не генерирует перечисленных выше динамических эффектов, поскольку внутри интеграции не развиты горизонтальные связи, без которых идея «мягкого управления» не является работоспособной [19-24]. Горизонтальные связи успешно создаются и используются внутри региональных экономических интеграций в том случае, когда экономический и финансовый потенциал взаимодействия значительно выше вероятных рисков, а инерция среды (инерция рынка) не создает непреодолимых барьеров для установления таких связей между субъектами хозяйствования.

Еще одним немаловажным фактором успешного распространения идеи «мягкого управления» в гибких механизмах целевого содействия экономическому развитию государств – членов ЕАЭС является фактор мотивации лиц, принимающих решения, – это касается как низового уровня принятия решений (предприятия, организации, компании), так и верхних уровней (государственное управление, местное самоуправление). Принято считать, что мотивация в контексте принятия решений должна быть рациональной, однако во внимание не принимается, что рациональность с общественно-политической точки зрения есть быстрое достижение целей с наименьшими издержками, при этом качество целей не имеет значения. Поэтому, рассматривая компоненту мотивации в рамках идеи «мягкого управления», внимание следует акцентировать на просоциальности принимаемых решений. Иными словами, формируемые между субъектами хозяйствования различных государств – членов ЕАЭС горизонтальные связи должны быть подчинены полностью или частично целям устойчивого развития (в той терминологии и в том понимании, в которых они сформулированы ООН). Это способствует не только экономическому росту на всех уровнях, но и способствует росту благосостояния текущего поколения граждан государств – членов ЕАЭС без ущерба для будущих поколений.

Поскольку малые и средние субъекты хозяйствования объективно ограничены в своих ресурсах и в своих возможностях быстро создавать горизонтальные связи и инвестировать в них, будет целесообразно, если ЕЭК сформирует инфраструктуру трансграничных отраслевых и межотраслевых кластеров, в рамках которых ресурсный и экономический обмен между субъектами хозяйствования различных государств – членов ЕАЭС будет идти наиболее активно в том числе за счет получения синергетических эффектов от региональной экономической интеграции.

Заключение. Исследование показало, что региональная экономическая интеграция ЕАЭС стагнирует в своем развитии, поскольку не имеет потенциала экономического роста. Связано это с тем, что только одно государство – член ЕАЭС может быть признано экономически, инвестиционно и предпринимательски активным. Остальные государства-члены либо не активны совсем (Кыргызстан и Армения), либо демонстрируют минимальную активность (Беларусь, Казахстан). Поэтому внутри региональной экономической интеграции не складывается паритет социально-экономических взаимодействий, основанных, во-первых, на стимулирующих рост и развитие институтах, а во-вторых, на горизонтальных связях в первую очередь между субъектами хозяйствования.

Из вышесказанного следует, что ЕАЭС как региональной экономической интеграции необходимо переходить не только на гибкие механизмы целевого содействия устойчивому развитию государств-членов, но и на использование подходов «мягкого управления» в целях формирования потенциала экономического роста, который, в свою очередь, будет формировать потенциал роста благосостояния населения, а также просоциальное поведение экономических и прочих акторов. Кроме этого, следует понимать, что для экономического роста и устойчивого социально-экономического развития в современных условиях необходимы прогрессивные и прорывные технологические решения, которые могут быть разработаны в рамках трансграничных отраслевых и межотраслевых кластеров, создаваемых под эгидой ЕЭК.

References:

Balassa B. (2013). The theory of economic integration (Routledge revivals) New York: Routledge.

Bazhenov S.I. (2020). Ekonomika znaniy kak institutsionalnaya osnova ekonomiki vysokotekhnologichnyh proizvodstv [Knowledge economy as an institutional basis for the economy of high-tech industries]. Ekonomika vysokotekhnologichnyh proizvodstv. 1 (4). 173-182. (in Russian). doi: 10.18334/evp.1.4.111215.

Behnke N., Broschek J., Sonnicksen J. (ed.). (2019). Configurations, dynamics and mechanisms of multilevel governance Cham, Switzerland: Springer.

Chulanova O.L., Ivonina A.I. (2017). Formirovanie softskills (myagkikh kompetentsiy): podkhody k integratsii rossiyskogo i zarubezhnogo opyta, klassifikatsiya, operatsionalizatsiya [Formation of soft skills: approaches to integrating Russian and foreign experience, classification, operationalization]. Human resource management and intellectual resources management in Russia. 6 (1). 53-58. (in Russian). doi: 10.12737/24692.

Dorzhieva V.V. (2021). Tsifrovaya transformatsiya kak natsionalnyy prioritet razvitiya Rossiyskoy Federatsii i drayver ekonomicheskoy integratsii v EAES [Digital transformation as a national priority for the development of the Russian Federation and a driver of economic integration in the EAEU]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (4). 1371-1382. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.4.113742.

Gallarotti G.M. (2011). Soft power: what it is, why it’s important, and the conditions for its effective use Journal of Political Power. 4 (1). 25-47.

Kharchenko K.V. (2007). Myagkoe upravlenie v sovremennom obshchestve: taktika ili strategiya? [Soft governance in modern society: tactics or strategy?] Belgorod: Konstanta. (in Russian).

Knodt M., Ringel M., Müller R. (2020). ‘Harder’soft governance in the European Energy Union Journal of Environmental Policy & Planning. 22 (6). 787-800. doi: 10.1080/1523908X.2020.1781604.

Kogay E.A. (2014). Filosofiya myagkogo upravleniya: k istokam idey [Philosophy of soft management: to the origins of Ideas]. Central Russian Journal of Social Sciences. (5(35)). 10-14. (in Russian).

Kolyasnikov M.S., Kelchevskaya N.R. (2020). Razrabotka strategicheskoy karty upravleniya znaniyami v kompaniyakh, vnedryayushchikh dostizheniya Industrii 4.0 [Developing a knowledge management strategic map in companies implementing industry 4.0]. Russian Journal of Innovation Economics. 10 (4). 2233-2250. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.4.111214.

Kröger S. (2008). Soft Governance in Hard Politics Wiesbaden: VS.

Lawn M. (2006). Soft governance and the learning spaces of Europe Comparative European Politics. 4 (2). 272-288. doi: 10.1057/PALGRAVE.CEP.6110081.

Makarov I.N., Drobot E.V., Egorov V.A., Shirokova O.V. (2020). Intellektualnaya osnova reindustrializatsii: vozmozhny li GChP-proekty formirovaniya kapitala znaniy v otechestvennoy ekonomike? [Intellectual basis of reindustrialization: are PPP projects of knowledge capital possible in the domestic economy?]. Leadership and management. 7 (2). 161-172. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.2.110290.

Nye J.S. (1990). Soft power Foreign Policy. 80 153-171.

Pogorletskiy A.I., Day Syaofen (2021). Kulturnaya diplomatiya Kitaya kak instrument «myagkoy sily» vliyaniya na sistemu mirokhozyaystvennyh svyazey v period pandemii COVID-19 [Cultural diplomacy of China as a tool of “soft power” influence on the system of international economic relations during the Covid-19 pandemic]. Journal of International Economic Affairs. 11 (2). 281-302. (in Russian). doi: 10.18334/eo.11.2.112184.

Schoenefeld J.J., Jordan A.J. (2020). Towards harder soft governance? Monitoring climate policy in the EU Journal of Environmental Policy and Planning. 22 (6). 774-786. doi: 10.1080/1523908x.2020.1792861.

Vorobev A.D. (2018). Strategicheskoe upravlenie v ekonomike znaniy [Strategic managementin the knowledge economy]. Management Sciences. 8 (1). 32-41. (in Russian). doi: 10.26794/2304-022X-2018-8-1-32-41.

Страница обновлена: 24.04.2025 в 11:22:47

Russia

Russia