Production management at the national level: an instrumental basis for the state industrial policy

Makarov I.N.1, Barekova L.A.2, Titova M.V.3

1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Липецкий филиал, Russia

2 Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), Russia

3 Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 14 | Citations: 1

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 7 (July 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49298227

Cited: 1 by 31.03.2023

Abstract:

The article is devoted to the analysis of modern problems of the state industrial management in the context of the implementation of the industrial policy.

As one of the promising tools for the implementation of industrial policy, the authors propose to consider territorial industrial associations, clusters and groups of industries. At the same time, the industrial policy effectiveness will vary depending on the characteristics of the regional economic environment. Its divergence allows the formation of special economic zones. The authors indicate that the two main approaches to the creation of special economic zones (territorial and functional ones) can be extended to other tools for stimulating industrial development in the future.

The purpose of this article is to analyze the tools of state industrial policy as a form of state management functions.

The article may be of interest to students, postgraduates and persons dealing with the problems of industrial policy and ensuring economic development.

Keywords: industry, region, industrial policy, management, tool

JEL-classification: R11, R12, R13

Введение

Промышленная политика государства реализуется через использование механизмов, методов, а также инструментов и различных технологий, в конечном счете оказывающих влияние на процессы, происходящие в промышленно-производственной сфере. Анализу проблематики промышленной политики посвящены многие публикации, из массы которых можно выделить ряд наиболее актуальных [3–12] (Frolov, 2020; Frolov, Kaminchenko, 2021; Makarov, Zhuravleva, Shirokova, Donskoy, 2019; Malov, Letyagina, 2022; Volovik, Prikhodko, 2007; Kokhno, 2022; Frolov, Kaminchenko, 2019; Petrov, 2020; Dontsova, 2019).

Рассматривая же государственное управление экономическими процессами как составную часть промышленной политики, следует отметить, что в рамках процессного подхода данное управление приставляет собой воздействие, обуславливающее преобразование хозяйственных и социальных процессов, или по-другому – «способ осуществления управленческого воздействия, в результате которого достигаются цели управления» [2, с. 11].

К основным группам форм и методов, используемых в регулировании государством различных экономических процессов, следует отнести:

- прямые и косвенные;

- административные, социально-экономические и смешанные;

- правовые и силовые.

При этом следует отметить, что те методы управления, в том числе промышленным производством, которые относятся к доминирующим, находятся в наитеснейшей связи с имеющимися доминантами в реализуемой политике государства, которые, в свою очередь, определяются присущими данному государству специфическими чертами развития экономики.

К таким чертам отечественной экономики на современном этапе можно отнести совокупное существование внутренних проблем и угроз, а также внешних негативных факторов, связанных с геополитической ситуацией и санкционным давлением, оказываемым на Россию. В этих условиях осуществление процессов, направленных на восстановление уровня промышленного развития с опорой только на рыночные механизмы, представляется весьма сложной задачей.

Таким образом, научной гипотезой следует считать предположение о том, что инструментарий государственного управления промышленностью и ее развитием должен применяться на комплексной основе и базироваться на промышленной политике, характеризующейся сбалансированностью и отсутствием противоречий.

Целью данной статьи является анализ инструментария государственной промышленной политики как формы реализации функций государственного менеджмента. В качестве выводов авторами выделены преимущества территориально-кластерных систем как инструмента реализации государственной политики реиндустриализации отечественной экономики.

Проанализируем отечественный и иностранный опыт развития промышленности.

Для отечественного опыта следует выделить два основных этапа, включающих процесс индустриализации и в дальнейшем процесс восстановления промышленности. Ускоренная индустриализация, приходящаяся на время становления советского государства, представляет собой первый из описанных этапов.

В качестве характерных для этого этапа специфических черт следует отметить:

- присутствие иностранного капитала, которое принимало формы концессий (промышленных), контрактов, заключенных с целью модернизации производств, а также заключенных на обучение и поддержку производственных процессов;

- ставку на первостепенное развитие тяжелой индустрии, отраслей группы А, что отличало процессы индустриализации в Советском Союзе от аналогичных программ в других странах. Данное отличие в структуре развиваемых отраслей в дальнейшем приняло форму существенного перекоса и сохранялось на протяжении практически всей истории функционирования плановой экономики.

На современном этапе возможность формирования подобных дисбалансов при реализации на практике на уровне национальной экономики и на уровне регионов государственных программ модернизации промышленности, в частности, например, машиностроения, отвечающего всем требованиям времени и являющегося конкурентоспособным, должна нивелироваться за счет частного сектора.

В то же время необходимо отметить, что осуществление подобных программ развития предполагает предварительную и тщательную разработку целого комплекса мер управления процессами модернизации и новой индустриализации. В основе подобного комплекса мер должна лежать система согласованного и сбалансированного управления развитием промышленности как на уровне отдельных регионов, так и на уровне национальной экономики.

При этом нелишним будет отметить, важным уточнением является рассмотрение региональной промышленности как промышленности всего государства в рамках логики деконцентрации капитала и распределения производственной базы в регионах, позволяющего развивать все территории.

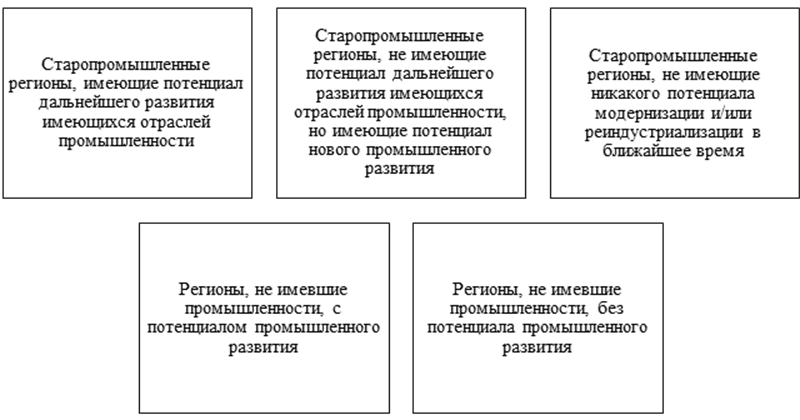

На рисунке 1 представлены группы, на которые можно разделить практически все регионы по критерию «потенциалы проведения новой индустриализации».

Рисунок 1. Группы регионов по возможности проведения новой индустриализации

Источник: составлено авторами.

В качестве же основных инструментов развития промышленности, используемых федеральными и региональными органами власти и оказывающих существенное влияние на развитие промышленности, выступают:

- промышленно-производственные кластеры;

- особые экономические зоны промышленно-производственного типа;

- государственные целевые программы.

Далее следует проанализировать те возможности, которые формируются при использовании данных инструментов, а также их применимость с учетом представленной выше классификации регионов по типам.

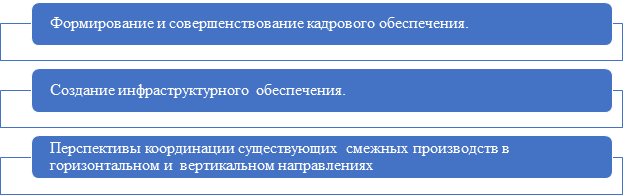

На рисунке 2 представлены возможности стимулирования развития промышленности, которые открываются при создании промышленно-производственных кластеров.

Рисунок 2. Преимущества создания промышленно-производственных кластеров

Источник: составлено авторами.

Исходя из имеющегося опыта, создание промышленно-производственных кластеров позволяет обеспечить существующие потребности компаний в персонале, обладающем необходимой квалификацией, а также достичь кадрового обеспечения будущих потребностей посредством взаимодействия с вузами, а также заключения многосторонних контрактов.

С точки зрения инфраструктурного обеспечения, в данном случае характеристики кластеров схожи с преимуществами создания особых зон, что не дает выделить каких-либо значимых преимущественных отличий и кластеров.

Возвращаясь к рассмотренной выше типологии регионов, можно отметить, что перспективным является создание промышленно-производственных кластеров на территории старопромышленныъх регионов, с определенным потенциалом для развития представленных в регионе отраслей. В данном случае реализация кластера позволит реализовать комплекс преимуществ, связанных с эффектами от горизонтально и вертикально направленных связей, которые формируются как непосредственно в деятельности производств, так и в логистических процессах.

В отличие от кластеров, особые экономические зоны имеют следующие выгодно отличающие преимущества, связанные с вкладом государства в создание инфраструктуры особых зон, а также связанные с существующими налоговыми преференциями для участников особых зон – Н.П. Воловик и С.Н. Приходько указывают на тот факт, что свободные зоны при анализе мировой практики можно назвать универсальным средством, позволяющим государству «в равной степени и реанимировать депрессивную территорию, и дать дополнительный импульс региональным точкам роста» [8, c. 5] (Volovik, Prikhodko, 2007, р. 5).

Исходя из сложившейся практики создания особых или свободных экономических зон – в дальнейшем СЭЗ – можно выделить два подхода: территориальный и функциональный. Эти два основных подхода (территориальный и функциональный) к построению СЭЗ в дальнейшем могут быть распространены на иные инструменты стимулирования промышленного развития.

Первый из них предполагает определяющую роль территориального признака – особый статус и льготные условия закрепляются именно за ограниченной, обособленной территорией, и преференции получают все резиденты такой зоны.

Второй же подход делает акцент на приоритетных видах деятельности, без учета фактора локализации производства, т.е. льготы получают те компании, которые занимаются определенным видом деятельности.

И все же, несмотря на наличие в мировой практике примеров использования обоих подходов, наибольшее распространение получили свободные зоны, основанные на территориальном подходе.

Подобный принцип используется и в России, так, Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» дает следующее определение: «Особая экономическая зона – определяемая Правительством Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности» [1].

Конечно же, если рассматривать СЭЗ в качестве определенного инструмента, отвечающего за ускоренную реиндустриализацию преимущественно инновационного характера, то в качестве наиболее подходящих для этого следует отметить промышленно-производственные и технико-внедренческие зоны, а затем уже необходимо рассмотреть комплексные государственные программы, направленные на стимулирование промышленного развития.

Заключение

Если рассматривать алгоритм управляющих воздействий, да и вообще обратиться к философии управления, то первостепенным является формирование целевого видения конечного состояния системы, т.е. формирование целевого множества желаемых целей, заданных количественно и в измеримых показателях. Подобное целевое множество позволит сформировать и систему мониторинга реализации поставленных целей, и систему оценки эффективности процесса реализации и конечных результатов, а также на основе мониторинга осуществлять своевременную корректировку программ.

Если же рассматривать данный вопрос с точки зрения институционального подхода, то важнейшим условием успешной реализации программ реиндустриализации экономики следует назвать механизм, который позволит сфокусировать интересы всех участников, т.е. обеспечить совпадение целевых векторов интересов бизнеса (промышленности) власти (как федеральной, так и региональной и местной) и населения, а также определить оптимальное решение в рамках бюджетных ограничений.

Однако вопросы развития механизма согласования интересов участников промышленного развития в ходе разработки и реализации государственной промышленной политики мы рассмотрим в наших следующих публикациях.

References:

Metody gosudarstvennogo regulirovaniya ekonomiki [Methods of state regulation of the economy] (2008). M.: INFRA-M. (in Russian).

Dontsova O.I. (2019). Ekonomicheskaya politika stimulirovaniya razvitiya mekhanizmov formirovaniya nauchno-tekhnicheskikh konkurentnyh preimushchestv rossiyskoy promyshlennosti [Economic stimulation policy of the development of mechanisms of the russian industry's scientific and technical competitive advantages formation]. Russian Journal of Innovation Economics. 9 (3). 931-944. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.3.41171.

Frolov V.G. (2020). Analiz podkhodov k otsenke effektivnosti gosudarstvennyh programm promyshlennoy politiki [Analysis of approaches to evaluating the effectiveness of state industrial policy programs]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 10 (11). 2613-2626. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.11.111176.

Frolov V.G., Kaminchenko D.I. (2019). Primenenie metodov politiko-ekonomicheskogo analiza v tselyakh provedeniya rezultativnoy soglasovannoy promyshlennoy politiki v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [Methods of political-economic analysis application for conducting effective coordinated industrial policy in the digital economy context]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 9 (4). 289-300. (in Russian). doi: 10.18334/epp.9.4.41417.

Frolov V.G., Kaminchenko D.I. (2021). Aprobatsiya aktorno-deyatelnostnoy modeli soglasovaniya interesov ekonomicheskikh i neekonomicheskikh subektov promyshlennoy politiki v usloviyakh tsifrovizatsii [Approbation of the actor-activity model of coordinating the interests of economic and non-economic subjects of industrial policy amidst digitalization]. Leadership and management. 8 (4). 503-520. (in Russian). doi: 10.18334/lim.8.4.113877.

Frolov V.G., Kaminchenko D.I. (2021). Aprobatsiya soderzhatelnoy modeli soglasovaniya interesov ekonomicheskikh subektov promyshlennoy politiki dobyvayushchey i obrabatyvayushchey otrasley v usloviyakh tsifrovizatsii [Approbation of a conceptual model for coordinating the interests of economic subjects of the extractive and manufacturing industries amidst digitalization]. Russian Journal of Innovation Economics. (4). 1905-1920. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.4.113901.

Kokhno P.A. (2022). Perspektivnaya promyshlennaya politika Rossii v sisteme «predpriyatie-gosudarstvo» [Promising industrial policy of Russia in the "enterprise-state" system]. Economics. 3 (1). 9-26. (in Russian). doi: 10.18334/evp.3.1.114627..

Makarov I.N., Zhuravleva O.V., Shirokova O.V., Donskoy D.A. (2019). Industrialnye parki kak instrument realizatsii promyshlennoy politiki [Industrial parks as a tool of industrial policy implementation]. Journal of International Economic Affairs. 9 (2). 1151-1166. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.2.40520.

Malov D.N., Letyagina E.N. (2022). Metody i instrumenty formirovaniya investitsionnoy politiki predpriyatiy (na primere avtomobilnoy promyshlennosti) [Methods and tools of the company's investment policy (the automotive industry case)]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. 12 (1). 373-386. (in Russian). doi: 10.18334/epp.12.1.114161.

Petrov M.V. (2020). Teoreticheskie aspekty promyshlennoy politiki [Theoretical aspects of industrial policy]. Journal of International Economic Affairs. 10 (4). 1425-1444. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.4.111104.

Volovik N.P., Prikhodko S.V. (2007). Osobye ekonomicheskie zony [Special Economic Zones] M.: IEPP. (in Russian).

Страница обновлена: 28.04.2025 в 03:10:23

Russia

Russia