Managing the environmental infrastructure development of the Russian Arctic territorial space

Prudskiy V.G.1,2, Fedoseeva S.S.1, Balandin D.A.3

1 Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук Пермский филиал, Russia

2 Пермский государственный национальный исследовательский университет, Russia

3 Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, Russia

Download PDF | Downloads: 14 | Citations: 1

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 12, Number 5 (May 2022)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48674158

Cited: 1 by 24.01.2023

Abstract:

The scientific research in the field of environmental infrastructure development and the risks of environmental safety in the Arctic are examined. The dependence of the environmental infrastructure development in the Arctic territories on the quality of regional government bodies interaction with large corporations is proved. Based on economic analysis, the assessment of the environmental infrastructure development is given. The connection between the time spread of environmental infrastructure development indicators and changes in funding volumes has been established. The imperfection of management tools leading to reduced responsibility of business for the implementation of environmental measures is revealed. Measures to improve the quality of environmental infrastructure management are proposed.

Keywords: Arctic region, spatial development, infrastructure development, management, environment, environmental safety, anthropogenic impact

Funding:

Публикация подготовлена в соответствии с Планом НИР Института экономики УрО РАН

JEL-classification: R11, R12, R13

Введение

Современная парадигма развития территориального пространства российской Арктики основывается на принципах глобальной концепции устойчивого развития, в соответствии с которыми человечество должно сохранять и наращивать экономический и природный потенциал для удовлетворения возрастающих потребностей будущих поколений [1] (Tatarkin, 2014). В настоящее время управление развитием арктических территорий России осуществляется в рамках реализации стратегических документов пространственного развития, определяющих перспективную экономическую специализацию регионов и ориентированных на нивелирование межрегиональных различий [2, 3] (Blanutsa, 2021; Plisetskiy, Plisetskiy, 2019). Уникальные ресурсные богатства арктических территорий России, их роль для экономики страны привлекают особое внимание представителей научной общественности, специализирующихся на изучении пространственно-территориальных закономерностей и интеграционных процессов развития, аспектов рационального природопользования и охраны окружающей среды [4] (Lazhentsev, 2021).

Результаты многих научных работ свидетельствуют о том, что удельный вес инвестиций на развитие природоохранной инфраструктуры арктических территорий в соотношении с показателями валового регионального продукта и численности населения не коррелируются со средними значениями по Российской Федерации. В числе причин подобных тенденций, помимо действия специальных природоохранных норм российского законодательства, регулирующих хозяйственную деятельность в Арктике, выделяют концентрацию крупного корпоративного бизнеса в сфере добычи природных ресурсов с их финансовыми возможностями, оказывающими влияние на многие социально-экономические процессы в данных территориях [5] (Chichkanov, Belyaevskaya-Plotnik, Andreeva, 2020). Дифференциация арктического территориального пространства по уровню развития природоохранной инфраструктуры, затратам на охрану окружающей среды требует корректировки действующего законодательства с выработкой соответствующих механизмов экологизации хозяйственной деятельности и учетом региональной специфики [6] (Samarina, 2021).

Гипотеза настоящего исследования заключается в предположении о том, что уровень развития природоохранной инфраструктуры в пространстве арктических территорий России зависит от качества взаимодействия органов регионального управления с крупным корпоративным бизнесом, осуществляющим добычу и переработку природных ресурсов. При этом корпорации с государственным участием в сфере добычи и переработки углеводородов на территории арктического субъекта Российской Федерации вносят больший вклад в развитие экологической инфраструктуры в сравнении с частным бизнесом.

Для доказательства гипотезы была определена цель исследования, заключающаяся в проведении анализа развития природоохранной инфраструктуры территориального пространства российской Арктики.

Задачи статьи:

– теоретический обзор современных научных исследований в области пространственного развития арктических территорий, управления природоохранной деятельностью и экологической безопасностью, региональной экономики;

– анализ и оценка развития природоохранной инфраструктуры территориального пространства российской Арктики;

– выработка мероприятий рекомендательного характера по повышению качества управления природоохранной инфраструктурой территориального пространства российской Арктики.

Достигнутые результаты могут оказаться востребованными органами государственной власти на федеральном и региональном уровне для корректировки управленческой деятельности в территориальном пространстве российской Арктики.

Материалы и методы

Материалами, составляющими основу настоящего исследования, послужили современные научные работы ведущих зарубежных и российских ученых, занимающихся тематикой развития арктических территорий, а также официальные данные органов статистического наблюдения. При проведении экономического и статистического анализа авторы настоящей статьи исходили из того, что современный инструментарий статистического наблюдения на региональном уровне ограничен тем, что ряд субъектов Российской Федерации включают в свой состав, как арктические территории, так и территории, не относящиеся к Арктической зоне. Данный феномен не позволяет целостно отслеживать динамику развития арктических территорий по доступным выборкам показателей. В свою очередь, возможности муниципальной статистики не раскрывают многие важные процессы, что, безусловно, снижает качество управления природоохранной инфраструктурой. В связи с чем авторы в качестве объекта исследования избрали только те регионы, территории которых нормативными документами полностью отнесены к Арктической зоне Российской Федерации. Это Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.

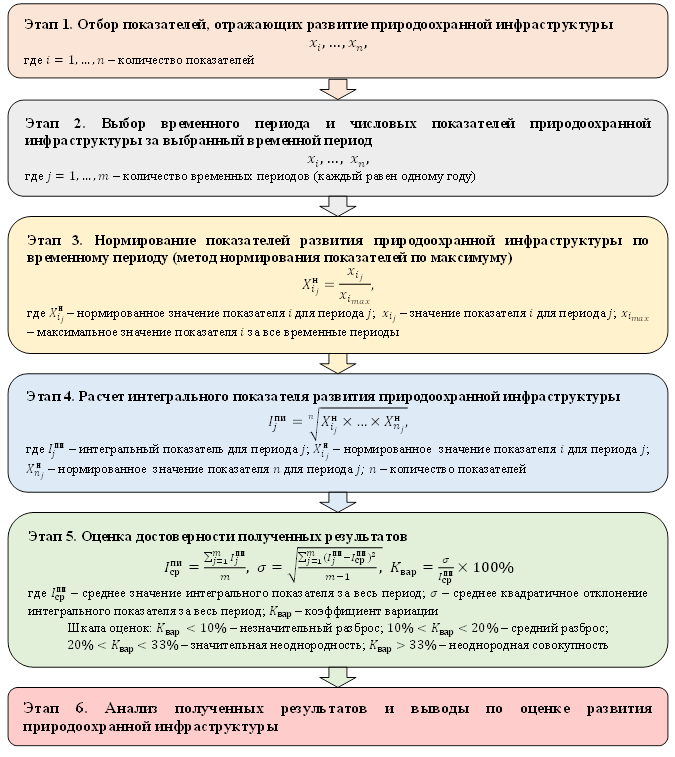

Оценка развития природоохранной инфраструктуры арктических регионов авторами осуществлялась в соответствии с методикой, включающей шесть этапов (рис. 1).

Рисунок 1. Методика оценки развития природоохранной инфраструктуры арктических регионов

Источник: составлено авторами.

Методика исследования включает сравнительный анализ и оценку развития природоохранной инфраструктуры арктических регионов на основе расчета интегрального показателя в динамике за пять лет, содержащего в себе процедуру нормирования показателей по максимуму и вычисления коэффициента вариации. Коэффициент вариации определяется для выявления степени однородности природоохранной инфраструктуры исследуемых регионов.

Результаты анализа и оценки использованы для выработки мероприятий по повышению качества управления природоохранной инфраструктурой территориального пространства российской Арктики.

Результаты и обсуждение

Вопросам формирования новых инструментов управления и развития институциональных основ для преодоления последствий негативного антропогенного воздействия на окружающую среду уделяется повышенное внимание в зарубежной научной литературе. Особое место отводится прогнозированию ожидаемых потерь в странах, имеющих арктические территории, от последствий изменения климата, таяния вечной мерзлоты и арктических льдов. Отмечается значимость выработки соответствующих адаптационных мер в государственном управлении и бизнесе [7] (Landauer, Juhola, 2018). Отступление арктических льдов и улучшение условий для разработки месторождений углеводородов на континентальном шельфе вызвало соответствующую реакцию у ученых многих развитых стран, рассматривающих юридические и экономические возможности для эксплуатации природных богатств Арктики, а также потенциальные угрозы из-за возможного обострения геополитической обстановки [8–10] (Mayfield, 2019; Chater, Greaves, Sarson, 2020; Huebert, 2019). Несомненно, что продекларированный западным сообществом отказ от российских углеводородов в 2022 году вызовет новые притязания ряда стран на разработку природных богатств Арктики, особенно на российском континентальном шельфе.

Также в зарубежных источниках в связи с ожидаемыми климатическими изменениями обосновываются прогнозы об увеличении затрат на обновление основных фондов в арктических территориях на 27% в ближайшие десятилетия. При этом отмечаются особые риски для экономики арктических территорий Северной Америки и Западной Сибири, где из-за таяния вечной мерзлоты свыше 14% объектов хозяйственной деятельности подвержены повышенным угрозам, требующим для их нейтрализации выделения средств, превышающих, по мнению отдельных авторов, 1% валового продукта циркумполярных государств [11] (Suter, Streletskiy, Shiklomanov, 2019). Климатические изменения выводят на первый план поиск новых инструментов государственной политики, обеспечивающих компромисс между задачами снижения антропогенной нагрузки и поддержки экономического роста [12] (Krutikov, Smirnova, Bocharova, 2020).

В российских научных источниках подобные риски рассматриваются, как правило, с позиции теории экономической и экологической безопасности. Так, традиционно риски хозяйственной деятельности в арктическом пространстве выделяются как:

– управляемые либо ограниченно управляемые и неуправляемые;

– локальные, местные, региональные и глобальные;

– краткосрочные, среднесрочные и продолжительные и др. [13] (Gogoberidze, Rumyantseva, Shilin, 2021).

Мы в ходе дальнейшего исследования более подробно остановимся на рисках экологических изменений в Арктике [14] (Zakharevich, 2021), их оценке, предупреждении и минимизации последствий в хозяйственной деятельности [15] (Lukin, 2021).

Арктическая специфика заключается в высокой корпорационной концентрации, проявляющейся, прежде всего, в добывающих отраслях промышленности с их высокими рисками реализации освоенческих проектов. Пилясов А.Н. отмечает, что последствия перестройки российской экономики привели к тому, что основным актором освоения природных ресурсов в арктическом пространстве России стали корпорации, чьи риски им структурируются как ресурсные (отражающие противоречие глобального обращения ресурсов и богатств арктических недр), институциональные (противоречие между законодательной базой и условиями хозяйственной деятельности в условиях Крайнего Севера), экосистемные (противоречие между интенсивной эксплуатацией природных ресурсов и уязвимостью пространства арктических экосистем) [16] (Pilyasov, Tsukerman, 2021).

Последствия интенсивного освоения территорий Крайнего Севера в ХХ веке, накопленные экологические проблемы определили повышенный научный интерес к тематике угроз техногенного характера как результата деятельности добывающей промышленности, накопленных радиоактивных отходов, биологических чрезвычайных ситуаций (разрушение скотомогильников в результате таяния вечной мерзлоты) и т.д. [17] (Khvostova, 2021). Их решения требуют значительных финансовых вливаний, резервов которых у большей части арктических регионов Российской Федерации нет [18] (Dyadik, Chapargina, 2021).

В то же время накоплен определенный положительный опыт в вопросах компенсации бизнесом нанесенного экологического ущерба традиционным промыслам и укладу коренного населения Арктики [19] (Kibenko, Pilyasov, 2020), а также распределения ренты от добычи природных ресурсов [20] (Arumova, 2020).

В свете этих проблем рядом ученых делается вывод о необходимости принятия управленческих решений, направленных на приоритетную технологическую модернизацию хозяйственной деятельности в территориальном пространстве Арктики, как императива национальной безопасности и стратегической конкурентоспособности России. При этом констатируется, что несмотря на успешность реализации ряда инвестиционных проектов в сфере охраны окружающей среды, осуществляемых крупным бизнесом, задачи сохранения экологического баланса и биосферы [21] (Nedoseka, 2022), снижения антропогенной нагрузки требуют непосредственного государственного участия и концентрации бюджетных средств [22] (Porfirev, Leksin, 2017). В свою очередь, комплексное взаимодействие государства и бизнеса в реализации инновационных решений в сфере охраны окружающей среды в российской Арктике, как отмечается в докладе НИУ ВШЭ «Арктическая политика России: международные аспекты», может стать ключевым драйвером формирования высокоинновационной природосберегающей экономики страны [23].

По нашему мнению, реальная ситуация свидетельствует о разрыве между желаемым и действительным. Так, современная нормативно-правовая база экологического регулирования не адаптирована к арктической специфике [24] (Belyaevskaya-Plotnik, Artamonova, Andreeva, 2020). Решение экологических проблем обострилось в связи с резким сокращением прямых инвестиций от зарубежных корпораций из-за введения экономических санкций развитых стран в 2014–2022 гг. [25] (Tsvetkov, Dudin, Ermilina, 2019). Дальнейшее ухудшение геополитической обстановки ставит под сомнение успешность развития надгосударственных и субрегиональных институтов, приведет к превалированию институциональных рисков над природными [26] (Kryukova, Skufina, Korchak, 2020), будет препятствовать постиндустриальной трансформации арктических городов [27, 28] (Pilyasov, Molodtsova, 2021; Zamiatina, 2020), а также достижению баланса возможностей природоохранной инфраструктуры и хозяйственной деятельности в арктических территориях [29] (Andreeva, 2021).

Гогоберидзе Г.Г. для оценки экологической устойчивости арктического территориального пространства Российской Федерации в рамках стратегического планирования предлагает использовать такие индикаторы, как уровень загрязнения и вредные выбросы, затраты на охрану окружающей среды, количество и объем инновационных проектов в сфере снижения антропогенной нагрузки, уровень заболеваемости населения [30] (Gogoberidze, Levkevich, Rumyantseva, Sergievich, 2021). Данные показатели, как считает коллектив авторов монографии, посвященной инвестиционной привлекательности арктических проектов и развития инфраструктуры Северного морского пути, должны использоваться в процессе осуществления экологического мониторинга соблюдения международных и российских норм и требований в сфере природоохранной деятельности [31] (Petrova, Sorokina, 2021).

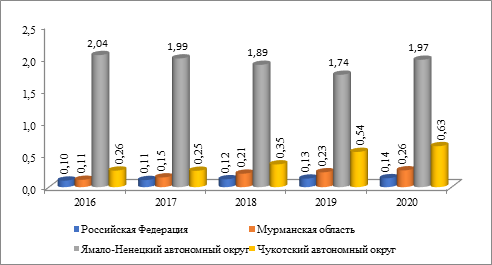

Для оценки развития природоохранной инфраструктуры арктического территориального пространства представим динамику валового регионального продукта (ВРП) в расчете на душу населения (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика ВРП на душу населения в арктических субъектах Российской Федерации за 2016–2020 гг., млн руб.

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Как видно из рисунка 2, объем ВРП на душу населения в арктических субъектах значительно больше, чем в среднем по Российской Федерации, причем в Ямало-Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе по итогам 2020 года превышает средние показатели по стране в 8,3 и 3,1 раз соответственно. Данный показатель наглядно отражает значимость Арктики для экономики России, в то же время отражает концентрацию региональных трудовых ресурсов в высокоэффективных отраслях добывающей промышленности, прежде всего в добыче углеводородного сырья. Этот тезис подтверждается динамикой инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения в арктических субъектах Российской Федерации (рис. 3).

Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения в арктических субъектах Российской Федерации за 2016–2020 гг., млн руб.

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

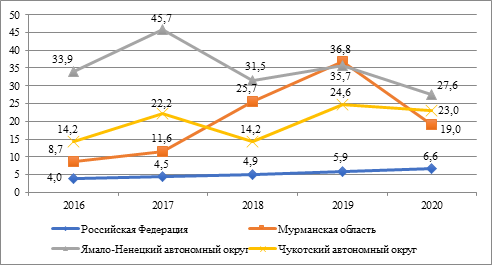

При этом, как видно из рисунка 3, несмотря на подавляющее лидерство Ямало-Ненецкого автономного округа, в сравнении с 2016 годом в данном регионе наблюдалось снижение инвестиций в перерасчете на душу населения. Наибольшее снижение произошло в 2019 году, и было вызвано падением цен на энергоносители на глобальных рынках. Изменения рыночной конъюнктуры самым прямым образом отражались на расходах на окружающую среду в перерасчете на душу населения (рис. 4).

Рисунок 4. Динамика расходов на окружающую среду на душу населения в арктических субъектах Российской Федерации за 2016–2020 гг., тыс. руб.

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Так, если в 2016–2020 гг. в целом по Российской Федерации наблюдался поступательный рост расходов на окружающую среду на душу населения, то в рассматриваемых арктических регионах данный показатель продемонстрировал нестабильность, что, по нашему мнению, показало снижение возможностей и готовности корпоративного бизнеса к проведению в прежнем объеме природоохранных мероприятий.

В доказательство ранее выдвинутой гипотезы о том, что уровень развития природоохранной инфраструктуры в пространстве арктических территорий зависит от качества взаимодействия органов регионального управления с крупным корпоративным бизнесом, осуществляющим добычу и переработку природных ресурсов, апробируем предложенную нами методику оценки.

Для сравнительного анализа и оценки развития природоохранной инфраструктуры территориального пространства российской Арктики были отобраны пять показателей за временной период с 2016 по 2020 г. (табл. 1).

Таблица 1

Показатели развития природоохранной инфраструктуры арктических регионов России за 2016–2020 гг.

|

Показатель

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

2020

|

|

Мурманская область

| |||||

|

Выбросы

загрязняющих атмосферу веществ, тыс. т

|

232

|

243

|

215

|

231

|

199

|

|

Уловлено

загрязняющих атмосферу веществ, тыс. т

|

1832

|

1356

|

535

|

1181

|

1715

|

|

Использование

свежей воды, млн куб. м

|

1393

|

1418

|

1447

|

1369

|

1423

|

|

Сброс

загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн куб. м

|

320

|

318

|

298

|

266

|

127

|

|

Расходы

на охрану окружающей среды, млн руб.

|

6584

|

8726

|

19189

|

27253

|

13961

|

|

Ямало-Ненецкий автономный округ

| |||||

|

Выбросы

загрязняющих атмосферу веществ, тыс. т

|

749

|

786

|

742

|

763

|

878

|

|

Уловлено

загрязняющих атмосферу веществ, тыс. т

|

0,3

|

0,3

|

0,1

|

0,2

|

0,2

|

|

Использование

свежей воды, млн куб. м

|

213

|

202

|

178

|

180

|

175

|

|

Сброс

загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн куб. м

|

32

|

31

|

29

|

29

|

29

|

|

Расходы

на охрану окружающей среды, млн руб.

|

18168

|

24602

|

17019

|

19447

|

15096

|

|

Чукотский автономный округ

| |||||

|

Выбросы

загрязняющих атмосферу веществ, тыс. т

|

21

|

20

|

23

|

18

|

17

|

|

Уловлено

загрязняющих атмосферу веществ, тыс. т

|

26

|

26

|

38

|

23

|

21

|

|

Использование

свежей воды, млн куб. м

|

24

|

24

|

26

|

27

|

23

|

|

Сброс

загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн куб. м

|

3,2

|

3,1

|

3,0

|

3,0

|

2,9

|

|

Расходы

на охрану окружающей среды, млн руб.

|

711

|

1109

|

709

|

1 229

|

1 128

|

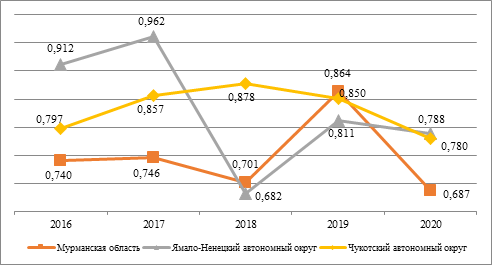

Нормирование показателей позволило рассчитать интегральные показатели развития природоохранной инфраструктуры регионов Арктической зоны РФ (табл. 2).

Таблица 2

Интегральные показатели развития природоохранной инфраструктуры арктических регионов России за 2016–2020 гг.

|

Регион

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

2020

|

|

Мурманская

область

|

0,740

|

0,746

|

0,701

|

0,864

|

0,687

|

|

Ямало-Ненецкий

автономный округ

|

0,912

|

0,962

|

0,682

|

0,811

|

0,788

|

|

Чукотский

автономный округ

|

0,797

|

0,857

|

0,878

|

0,850

|

0,780

|

Оценка достоверности полученных результатов расчета интегральных показателей развития природоохранной инфраструктуры регионов Арктической зоны РФ осуществлена с помощью коэффициента вариации (табл. 3).

Таблица 3

Оценка достоверности интегральных показателей развития природоохранной инфраструктуры арктических регионов России за 2016–2020 гг.

|

Показатель

|

Мурманская область

|

Ямало-Ненецкий АО

|

Чукотский

АО |

|

Среднее

значение интегрального показателя за весь период

|

0,748

|

0,831

|

0,832

|

|

Среднее

квадратичное отклонение интегрального показателя за весь период

|

0,062

|

0,098

|

0,037

|

|

Коэффициент

вариации

|

8,34%

|

11,79%

|

4,48%

|

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что динамика интегральных показателей развития природоохранной инфраструктуры в 2016–2020 гг., представленная на рисунке 5, достаточно достоверно отражает общий уровень развития природоохранной инфраструктуры в анализируемых арктических регионах Российской Федерации и наглядно демонстрирует определенную нестабильность.

Рисунок 5. Динамика интегральных показателей развития природоохранной инфраструктуры арктических регионов России за 2016–2020 гг.

Источник: составлено авторами.

Временной разброс интегральных показателей в первую очередь связан с изменением региональных объемов затрат на охрану окружающей среды в арктических территориях. Это наглядно подтверждается снижением расходов на охрану окружающей среды в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 году относительно 2017 года на 31%. И в данном случае проявляется несовершенство действующего законодательства, приводящее к пониженной ответственности бизнеса за своевременную реализацию природоохранных мероприятий и устранение техногенных прецедентов и угроз.

Так, Дядик Н.В. и Чапаргина А.Н. с помощью соответствующих расчетов убедительно доказывают, что объемы компенсации крупного бизнеса за нанесенный ущерб экосистемам арктического территориального пространства существенно меньше и явно несопоставимы с выделяемыми бюджетными средствами на природоохранную деятельность и развитие соответствующей инфраструктуры. В качестве регулирующего инструмента снижения антропогенной нагрузки на арктические территории они предлагают затраты бизнеса по компенсации экологического ущерба относить на прибыль от хозяйственной деятельности, переведя их тем самым во внутренние издержки и стимулируя технологическое обновление производств [32] (Dyadik, Chapargina, 2020).

Проведенное исследование продемонстрировало, что вопросы развития природоохранной инфраструктуры арктического территориального пространства Российской Федерации являются приоритетными для рассмотренных регионов страны. Задачи обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды включены в региональные стратегии или программы пространственного развития и подкреплены соответствующим бюджетным финансированием, исходя из местных реалий и ресурсных возможностей. В то же время интенсивность развития природоохранной инфраструктуры в арктических регионах напрямую зависит от степени вовлечения крупного бизнеса, включая корпорации с государственным участием, в процессы разработки природных богатств, а также от уровня интеграции регионов в глобальное пространство.

Обобщая и систематизируя ранее выдвинутые предложения представителей научной общественности, предлагаем ряд мероприятий рекомендательного характера, направленных на повышение качества управления природоохранной инфраструктурой территориального пространства российской Арктики (рис. 6).

Рисунок 6. Мероприятия по повышению качества управления развитием природоохранной инфраструктуры Арктики

Источник: составлено авторами.

В качестве дополнительной рекомендации, повышающей качество управления развитием природоохранной инфраструктуры, авторы настоящей статьи предлагают вести раздельный статистический учет для субъектов Российской Федерации, территории которых только частично входят в Арктическую зону.

Заключение

В ходе проведения исследования были изучены и обобщены современные теоретические и практические наработки в сфере управления развитием природоохранной инфраструктуры арктического пространства. Рассмотрены риски экологической безопасности с позиции специфики хозяйственной деятельности в арктических территориях. Подтверждена гипотеза о том, что уровень развития природоохранной инфраструктуры в арктических территориях Российской Федерации зависит от качества взаимодействия органов регионального управления с корпорациями, осуществляющими добычу и переработку природных ресурсов.

С помощью методов математического и статистического анализа, построения диаграмм и графиков дана оценка развития природоохранной инфраструктуры Мурманской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотского автономного округа в 2016–2020 гг. Сформулирован вывод о том, что временной разброс интегральных показателей развития природоохранной инфраструктуры, рассчитанных в процессе оценки, связан с изменениями объемов финансирования в арктических регионах, направляемых на охрану окружающей среды. Полученные результаты позволили констатировать несовершенство регулирующих управленческих инструментов, приводящих к пониженной ответственности бизнеса за своевременную реализацию природоохранных мероприятий и устранение техногенных угроз.

Для повышения качества управления природоохранной инфраструктурой территориального пространства российской Арктики предложены необходимые мероприятия.

References:

Arkticheskaya politika Rossii: mezhdunarodnye aspekty [Russia's Arctic Policy: International Aspects] (2021). (in Russian).

Andreeva P. A. (2021). Analiz strategiy priarkticheskikh stran i ikh vliyanie na predpriyatiya promyshlennosti [Analysis of the strategies of the Arctic countries and their impact on industrial enterprises]. Problemy rynochnoy ekonomiki. (2). 59–71. (in Russian). doi: 10.33051/2500-2325-2021-2-59-71.

Arumova E. S. (2020). Ekonomicheskie aspekty kompensatsii ushcherba pri promyshlennom osvoenii arkticheskikh territoriy [Economic accounts of damage compensation in the industrial development of the arctic territories]. Sustainable Development Economics. (3(43)). 9–12. (in Russian).

Belyaevskaya-Plotnik L. A., Artamonova L. S., Andreeva P. A. (2020). Mery podderzhki malogo i srednego biznesa v Arktike kak faktor obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti makroregiona [Measures to support small and medium businesses in the arctic as a factor in ensuring the economic security of the macroregion]. Scientific review. Series 1: Economics and Law. (1-2). 198–213. (in Russian).

Blanutsa V. I. (2021). Prostranstvennoe razvitie Arkticheskoy zony Rossii: analiz dvukh strategiy [Spatial development of the Russian Arctic zone: analysis of two strategies]. Arktika: ekologiya i ekonomika. (1). 111–121. (in Russian). doi: 10.25283/2223-4594-2021-1-111-121.

Chater A., Greaves W., Sarson L. (2020). Assessing security governance in the Arctic

Chichkanov V. P., Belyaevskaya-Plotnik L. A., Andreeva P. A. (2020). Arkticheskie regiony segodnya: riski razvitiya i potentsial vozmozhnostey [Arctic regions today: development risks and opportunity potential]. Problemy rynochnoy ekonomiki. (4). 7–22. (in Russian). doi: 10.33051/2500-2325-2020-4-7-22.

Dyadik N. V., Chapargina A. N. (2020). Biznes i vlast: ekologo-ekonomicheskaya otvetstvennost v rossiyskoy Arktike [Business and government: environmental and economic responsibility in the Russian Arctic]. Arktika i Sever. (41). 38–61. (in Russian). doi: 10.37482/issn2221-2698.2020.41.38.

Dyadik N.V., Chapargina A.N. (2021). Finansovaya sostoyatelnost regionov rossiyskoy Arktiki [Financial viability of the Russian Arctic regions] (in Russian).

Gogoberidze G. G., Levkevich V. E., Rumyantseva E. A., Sergievich T. V. (2021). Analiz sotsialno-ekonomicheskogo sostoyaniya i tendentsiy razvitiya Arkticheskikh Primorskikh regionov na osnove indikatornogo podkhoda [Indicator approach for analysis of the socio-economic state and development trends of the Arctic coastal regions]. Ekonomicheskaya nauka segodnya. (14). 87–100. (in Russian). doi: 10.21122/2309-6667-2021-14-87-100.

Gogoberidze G. G., Rumyantseva E. A., Shilin M. B. (2021). Otsenka riskov Arkticheskogo beregovogo prirodopolzovaniya na osnove matrichnogo podkhoda [Risk assessment of the arctic coastal nature management based on the matrix approach]. Rossiyskaya Arktika. (4 (15)). 5–16. (in Russian). doi: 10.24412/2658-4255-20214-05-1.

Huebert R. (2019). The New Arctic Strategic Triangle Environment (NASTE)

Khvostova M. S. (2021). Vliyanie opasnyh prirodnyh protsessov i yavleniy na bezopasnost khozyaystvennoy deyatelnosti v Arkticheskoy zone RF [Influence of dangerous natural processes and phenomena on the safety of economic activity in the Arctic zone of the Russian Federation]. Rossiyskaya Arktika. (1 (12)). 5–22. (in Russian). doi: 10.24412/2658-4255-2021-1-05-22.

Kibenko V. A., Pilyasov A. N. (2020). Reindeer husbandry in the Russian Arctic and the private nomadic family-based reindeer entrepreneurship of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug The Economy of the North – ECONOR. 138–142.

Krutikov A. V., Smirnova O. O., Bocharova L. K. (2020). Strategiya razvitiya rossiyskoy Arktiki: itogi i perspektivy [Strategy for the development of the Russian Arctic. Results and prospects]. Arktika i Sever. (40(40)). 254–269. (in Russian). doi: 10.37482/issn2221-2698.2020.40.254.

Kryukova V.A., Skufina T.P., Korchak E.A. (2020). Ekonomika sovremennoy Arktiki: v osnove uspeshnosti effektivnoe vzaimodeystvie i upravlenie integralnymi riskami [The economy of the modern Arctic: effective interaction and integrated risk management are at the heart of success] (in Russian).

Landauer M., Juhola S. (2018). Loss and damage in the rapidly changing Arctic Loss and Damage from Climate Change. 425–447.

Lazhentsev V. N. (2021). Arktika i Sever v kontekste prostranstvennogo razvitiya Rossii [The Arctic and the North: a Russian spatial development context]. Economy of the region. (3). 737–754. (in Russian). doi: 10.17059/ekon.reg.2021-3-2.

Lukin V. N. (2021). Ekstremalnost Arktiki kak faktor ekologicheskikh i ekonomicheskikh riskov bezopasnosti [Arctic extremity as a factor of environmental and economic security risks]. Vestnik Instituta mirovyh tsivilizatsiy. (3 (32)). 44–52. (in Russian).

Mayfield M. R. E. (2019). Conflict or Cooperation: How Climate Change is Transforming Geopolitics in the Arctic: dissertation

Nedoseka E. V. (2022). Ekologicheskaya povestka v soznanii zhiteley promyshlennyh subektov Arkticheskoy zony RF [Environmental agenda in the consciousness of residents of industrial regions of the arctic zone of the russian federation]. Problems of Territory’s Development. (1). 80–92. (in Russian). doi: 10.15838/ptd.2022.1.117.6.

Petrova I.V., Sorokina D.E. (2021). Rol energeticheskikh i gornopromyshlennyh arkticheskikh proektov v povyshenii investitsionnoy privlekatelnosti Severnogo morskogo puti [The role of energy and mining Arctic projects in increasing the investment attractiveness of the Northern Sea Route] (in Russian).

Pilyasov A. N., Molodtsova V. A. (2021). Zhiznestoykost arkticheskikh gorodov Rossii: metodologicheskie podkhody i kolichestvennye otsenki [Resilience of Russian Arctic cities: methodological approaches and quantitative assessments]. Izvestiya Komi nauchnogo tsentra UrO RAN. (2 (48)). 5–26. (in Russian). doi: 10.19110/1994-5655-2021-2-5-26.

Pilyasov A. N., Tsukerman V. A. (2021). Arkticheskie korporatsii i osvoencheskie riski: vyzov i otvet [Arctic corporations and development risks: challenge and response]. Arktika i Sever. (44). 103–129. (in Russian). doi: 10.37482/issn2221-2698.2021.44.103.

Plisetskiy E. E., Plisetskiy E. L. (2019). Osobennosti sovremennogo etapa i problemy prostranstvennogo razvitiya arkticheskikh regionov Rossii [Features of the current phase and problems of spatial development of the Arctic regions of Russia]. Management Sciences. (4). 32–43. (in Russian). doi: 10.26794/2304-022X-2019-9-4-32-43.

Porfirev B. N., Leksin V. N. (2017). Rol tekhnologicheskoy modernizatsii v formirovanii sotsialno orientirovannoy ekonomiki i obespechenii ustoychivogo razvitiya rossiyskoy Arktiki [Drifting to socially-oriented economy and sustainable development of the russian arctic: the input of technological modernization]. MIR (Modernization. Innovation. Research). (4 (32)). 629–639. (in Russian). doi: 10.18184/2079-4665.2017.8.4.629-639.

Samarina V. P. (2021). Regionalnye strategii sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya kak instituty realizatsii ekologicheskoy politiki v Arktike [Regional strategies of socio-economic development as institutions for the realization of the Arctic’s environmental policy]. Fundamental research. (8). 65–69. (in Russian). doi: 10.17513/fr.43083.

Suter L., Streletskiy D., Shiklomanov N. (2019). Assessment of the cost of climate change impacts on critical infrastructure in the circumpolar Arctic Polar Geography. (42(4)). 267–286. doi: 10.1080/1088937X.2019.1686082.

Tatarkin A. I. (2014). Rossiyskaya Arktika: sovremennaya paradigma razvitiya [The Russian Arctic: a Modern Development Paradigm] (in Russian).

Tsvetkov V. A., Dudin M. N., Ermilina D. A. (2019). Upravlenie razvitiem Arktiki: finansovoe obespechenie regiona i vybor kriteriev otsenki effektivnosti investitsionnyh proektov dlya ego osvoeniya [Managing of the Arctic development: financial support of the region and the criteria choice for evaluating the effectiveness of investment projects]. Management Sciences. (2). 62–77. (in Russian). doi: 10.26794/2304-022X-2019-9-2-62-77.

Zakharevich E. V. (2021). Rol ekologicheskoy povestki v ekonomicheskom razvitii Arktiki [Role of environmental agenda in Arctic’s economic development]. Horizons of the economy (Gorizonty ekonomiki). (6(66)). 95–100. (in Russian).

Zamiatina N. Yu. (2020). Igarka as a frontier: lessons from the pioneer of the northern sea route Humanities and Social Sciences. (5). 783–799. doi: 10.17516/1997-1370-0607.

Страница обновлена: 28.04.2025 в 03:12:11

Russia

Russia