Human capital development amidst society's transition to a new technological mode

Suleymankadieva A.E.1,2![]() , Petrov M.A.1

, Petrov M.A.1![]() , Aleksandrov I.N.3

, Aleksandrov I.N.3![]() , Popazova O.A.1

, Popazova O.A.1![]()

1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Russia

2 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Russia

3 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого, Russia

Download PDF | Downloads: 26 | Citations: 17

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 4 (October-December 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=48125303

Cited: 17 by 30.01.2024

Abstract:

A comparative analysis of the relationship between trends in the development of modern information society and high-tech production in Russia and the world is carried out. The possibilities of the Russian economy intellectualization amidst the implementation of the technological singularity principle are outlined. The main trends in the development of the Russian education system amidst the development of human capital and transition to a new technological mode, the distinctive feature of which is the general intellectualization of society, are identified.

Based on the analysis of empirical data, it is concluded that modern society differs a lot from the society that was characteristic of the last century. As a result, a new structure and a completely different content of education are required.

The necessity of developing a new model of the education system of the 21st century as a basis for the human capital development, taking into account the key features of modern intellectual society and the principle of technological singularity, is substantiated.

Keywords: human capital development, education system transformation, economy intellectualization, the fourth industrial revolution, intellectual capital

JEL-classification: O10, O15, J24

Введение

Отличительной особенностью современного общества в век всеобщей интеллектуализации и цифровизации является научно-технологический прогресс, который проходит в два этапа. На первом этапе прогресс имеет линейный характер изменения, на втором, который принято называть экспоненциальным, характеризуется особым свойством, определяемым как технологическая сингулярность.

В настоящее время сложно найти ученого или экономиста, который бы не признавал, что пятым (и основным) фактором экономического роста и развития современного общества (наряду с такими факторами, как земля, труд, капитал, предпринимательские качества) является интеллектуальный (или знаниевый) капитал [1] (Suleymankadieva, Sadyrin, Syrovatskaya et al., 2020). И только те страны, которые активно воспроизводят новые знания, то есть экономика которых отличается нарастающей интеллектуалоемкостью, в 2030–2050 годах смогут стать высокоразвитыми странами, способными удерживать лидерские позиции в мировой экономике.

В настоящее время нет такой сферы деятельности, которая не претерпевала бы существенных изменений, вызванных Четвертой промышленной революцией. Эти изменения происходят с ускорением по экспоненте. По мнению К. Шваба и Н. Дэвиса [2] (Shvab, Devis, 2018), экспоненциальное развитие общества имеет место на второй фазе промышленной революции. Технологические изменения, связанные с ней, формируют новую систему ценностей, которая непрерывно изменяется и трансформирует существующую культуру и образ жизни общества, систему образования, через которую осуществляется трансляция новых знаний, умений и навыков. Все это предопределило актуальность замещения традиционной модели развития человеческого капитала, опирающейся на передачу обучающимся стандартного набора узкоспециализированных навыков, необходимых работнику для выполнения отдельной функции и/или ограниченной группы функций, новой моделью, ориентированной на развитие гибких навыков и умений и содержащей в своей основе идею меж- и трансдисциплинарного подхода к обучению. Таким образом, основной целью настоящей работы является определение перспектив развития человеческого капитала в условиях интеллектуализации российской экономики.

Методологическую основу исследования составил компаративный анализ данных официальной статистики, характеризующих состояние технологического развития России и мировых держав. В работе были использованы научные данные по вопросам взаимосвязи технологических изменений в современной экономике и формирования образовательной системы и модели компетенций XXI века, полученные из открытых источников.

Группировка и системный анализ эмпирических данных позволили выявить основные особенности технологического развития и передовых производственных технологий, характеризующих современное состояние российской экономики. Экстраполяция результатов исследования позволила определить стратегические перспективы развития человеческого капитала в условиях нарастающей интеллектуализации российской экономики.

Развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей как фактор интеллектуализации мировой экономики

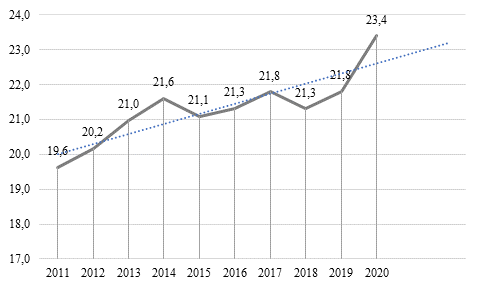

Современная интеллектуальная экономика, базирующаяся на использовании знаний в качестве основного нематериального актива, характеризуется способностью использовать интеллектуальные ресурсы для удовлетворения человеческих потребностей и создавать прорывные решения в целях своего развития. Современный технологический детерминизм создает условия подобных изменений, диктует логику развития человеческой цивилизации, определяет динамику и контуры возможных трансформаций социально-экономических систем. Человеческий капитал становится ключевым ресурсом, определяющим возможности развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей производства, базисом институциональных преобразований современной социально-экономической системы. Россия, являясь частью мировой экономической системы, стремится развивать высокотехнологичный сектор своей экономики, инвестируя средства в развитие передовых производственных технологий.Положительная динамика по увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП РФ определяет благоприятные прогнозные значения в этом секторе российской экономики (см. рис. 1). Наблюдается небольшой рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП РФ с заметными провалами в 2015 и 2018 гг. (см. рис. 1).

Рисунок 1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП РФ, в % к итогу

Источник: составлено авторами на основе анализа данных официальной статистики [3].

Эта динамика, безусловно, связана с факторами, которые оказывают влияние на развитие ведущих отраслей экономики страны, и прежде всего, она является следствием институциональных изменений и санкционной политики мировых держав по отношению к РФ.

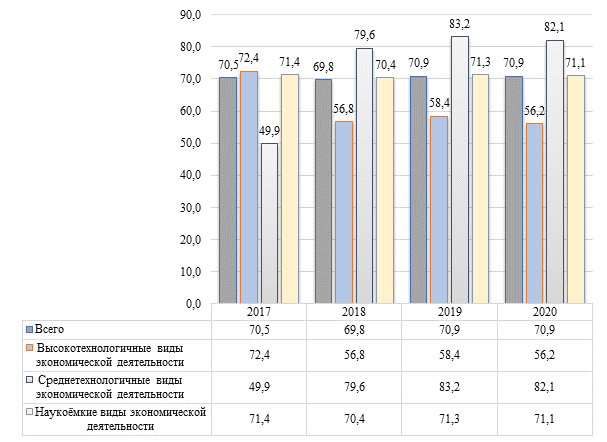

В целом затраты на исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники в России за период с 2017 по 2020 год, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, имеют стабильный удельный вес в объеме внутренних затрат на исследования и разработки по РФ (см. рис. 2).

Рисунок 2. Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки по РФ за 2017–2020 гг., в %

Источник: составлено авторами на основе анализа данных официальной статистики [3].

В целом приведенные данные демонстрируют наличие потенциала для развития высокотехнологичных отраслей экономики, которые будут способствовать ее интенсивной интеллектуализации и смогут вывести Россию на более высокий уровень экономического развития. Характерным примером является развитие рынка нанотехнологий, на примере которого мы рассмотрим общие тенденции развития технологического сектора в нашей стране в сравнении с мировыми лидерами.

Согласно известному закону Мура, производство средств производства основного продукта современного информационного общества – информации, становится все более наукоемким и одновременно стремится к миниатюризации, в связи с чем широкое распространение и все большую значимость приобретают нанотехнологии. Большинство стран мира вкладывают огромные средства в развитие нанотехнологической продукции [4] (Chapurina, 2019). Так, количество патентов в области нанотехнологий в 2020 году достигло значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Количество патентов в области нанотехнологий, выданных в 2020 году

|

Страна

|

Число патентов, одобренных USPTO

|

Число патентов, одобренных EPO

|

Доля от общего числа патентов, %

|

|

США

|

6369

|

405

|

46,35

|

|

Южная

Корея

|

1142

|

321

|

10,01

|

|

Китай

|

1125

|

239

|

9,33

|

|

Япония

|

948

|

369

|

9,01

|

|

Германия

|

426

|

193

|

4,23

|

|

Россия

|

8

|

6

|

0,09

|

Из указанных данных видно, что с начала XXI века страны-лидеры активно инвестируют в развитие приоритетных нанотехнологий, в то время как Россия только сравнительно недавно стала делать первые попытки выхода на этот рынок. Несомненным лидером выглядят США с долей в 46,35% всего рынка нанотехнологий. Далее следуют страны Восточной Азии и Германия, Россия с 0,09% рынка выглядит на общем фоне явным аутсайдером. Такие показатели говорят о существенном отставании нашей страны в развитии наукоемких технологий и демонстрируют сложности с ее переходом к новому шестому технологическому укладу.

Анализ динамики разработки и использования нанотехнологий в России за период с 2013 по 2020 г. наглядно показан в таблице 2. В целом эти цифры демонстрируют, с одной стороны, положительную динамику инвестиционных вложений в нанотехнологии, как в разработку, так и в их использование; с другой – анализ тенденций удельного веса разрабатываемых в России нанотехнологий в общем объеме их использования свидетельствует о недостаточном удовлетворении спроса российских потребителей, то есть о низком уровне насыщения российского рынка.

Таблица 2

Объем нанотехнологий в РФ

|

Годы

|

2013

|

2014

|

2015

|

2016

|

2017

|

2018

|

2019

|

2020

|

|

Число

разработанных нанотехнологий, ед.

|

411

|

443

|

505

|

494

|

446

|

402

|

555

|

46

|

|

Число

используемых нанотехнологий в России, ед.

|

907

|

937

|

1152

|

1166

|

1144

|

1258

|

1228

|

846

|

|

Удельный

вес разработанных нанотехнологий в объеме всех используемых, %

|

45,31

|

47,27

|

43,83

|

42,36

|

38,98

|

31,95

|

45,19

|

5,43

|

Более того, этот показатель имеет в длительной перспективе отрицательные тенденции, так как в 2018 году составил чуть более 70,5% от уровня 2013 года. Обращает на себя внимание тот факт, что 2020 год оказался вовсе провальным для российского рынка нанотехнологий. По всей вероятности, это явление можно объяснить влиянием таких факторов, как:

· вызовы, которые являются следствием кризисных явлений в экономике;

· усиление политических и экономических санкций западных стран по отношению к России;

· падение цен на нефть на мировом энергетическом рынке и, как следствие, снижение доходов наиболее перспективных отраслей экономики (в частности, нефтегазового сектора) России, что является продолжением экономического кризиса.

Развитие человеческого капитала в условиях перехода общества к новому технологическому укладу

Тем временем в мировых масштабах происходят серьезные технологические сдвиги, связанные с Четвертой промышленной революцией в сочетании с изменениями в социально-демографической среде, которые ведут к постепенному и довольно интенсивному замещению на рынке труда традиционных профессий и специальностей совершенно новыми, не существовавшими ранее. Основным принципом экономического роста становится принцип «сингулярности» [1] [8, 9] (Blummart, Bruk Van de, koltof, 2019; Ray Kurzweil, 2005). Развитие современного общества по принципу технологической сингулярности можно продемонстрировать с помощью данных в таблице 3, которые демонстрируют скорость массового появления современных цифровых приложений и коммуникационных технологий.Таблица 3

Распространение коммуникационных технологий и цифровых приложений

|

Технологии

и приложения |

Год

появления технологий и приложение

|

Время,

потребовавшееся технологиям и приложениям для приобретения 100 млн

пользователей, лет

|

|

Телефон

|

1878

|

75

|

|

Мобильный

телефон

|

1979

|

15–20

|

|

Интернет

|

1990

|

Меньше

10

|

|

iTunes

|

2003

|

Около

8

|

|

Facebook

|

2004

|

Около

5

|

|

Apple

App Store

|

2008

|

Менее

3

|

|

WhatsApp

|

2009

|

Около

4

|

|

Instagram

|

2010

|

Менее

3

|

|

Candy

Crush

|

2012

|

Менее

2

|

Источник: составлено авторами на основе анализа работы [2] (Shvab, Devis, 2018).

Из данных, приведенных в таблице 3, видно, что сокращение временного лага между созданием технологии и приобретением массового характера ее использования за более чем вековой период составляет 37,5 раз! Это явление продолжает происходить по экспоненциальному закону развития.

Серьезные изменения, которые можно определить как метатренды, наступают с большим ускорением, касаются и рабочего места, и компании, и всего общества в целом. Более наглядно метатренды, которые происходят на разных уровнях управления, можно показать в следующем виде (см. табл. 4).

Таблица 4

Метатренды и их влияние на рабочее место, компанию и общество

|

Метатренд

|

Рабочее

место

|

Система

рабочих мест (компания)

|

Внешнее

окружение (общество)

| |||||

|

Инструмент

|

Материал

|

Продукт

|

Менеджмент

|

Логистика

|

Регуляторы

|

Классы

потребителей

| ||

|

Цифровизация

|

ХХХХ

|

ХХ

|

ХХХХ

|

ХХХХ

|

ХХХХ

|

ХХХ

|

ХХХ

| |

|

Автоматизация

|

ХХХХ

|

ХХ

|

ХХХХ

|

ХХХХ

|

ХХХХ

|

ХХХ

|

Х

| |

|

Глобализация

технологий

|

ХХХ

|

ХХ

|

ХХХ

|

ХХХХ

|

ХХХХ

|

ХХХХ

|

ХХХХ

| |

|

Экологизация

|

ХХХ

|

ХХХ

|

ХХХХ

|

ХХ

|

ХХХ

|

ХХХХ

|

ХХХХ

| |

|

Демографические

изменения

|

ХХ

|

Х

|

ХХ

|

ХХ

|

Х

|

Х

|

ХХХХ

| |

|

Сетевое общество

|

ХХ

|

Х

|

ХХ

|

ХХХХ

|

ХХХ

|

ХХХ

|

ХХХХ

| |

|

Примечание: ХХХХ – высокий уровень влияния;

ХХХ – средний уровень влияния; ХХ – низкий уровень влияния; Х – влияние

минимально или отсутствует

| ||||||||

Источник: составлено авторами на основе анализа работы [10, с. 89].

Данная таблица, с одной стороны, демонстрирует сквозной характер некоторых трендов, имеющих влияние на всех уровнях управления (в том числе на уровне рабочего места, компании и общества в целом). С другой стороны, очевидно, что процессы цифровизации и автоматизации наибольшее влияние оказывают на организацию рабочего места (инструмента и продукта), а глобализация, экологизация, демографические изменения и сетевизация общества значимыми являются на уровне внешнего окружения (общества). Эти изменения не могут не предъявить новые требования к системе образования, которые принципиально трансформируют структуру и содержание образования, в частности ее компетентностную модель [11] (Pokrovskaia, Petrov, Gridneva, 2018).

Если провести качественный анализ развития образования и его основных целей в России за прошедший вековой период, то можно получить следующую сравнительную характеристику (см. табл. 5).

Таблица 5

Специфика системы образования России за последние 100 лет

|

Периоды

|

Характер

образования

|

Основные

задачи образования (приобретаемые навыки)

|

|

До

40-х гг. XX века

|

Массовое

образование

|

Обучение

читать, писать, считать

|

|

Послевоенный

период и до конца XX века

|

1.

Утилитарный

характер индустриального образования

2. Специализированное профессиональное образование (специализированные высшие учебные заведения, инженерные техникумы, специальные курсы и т.д.) |

Приобретение

навыков, необходимых в конкретной профессии

|

|

Начало

XXI века

|

1.

Интегральный

характер образования.

2. Индивидуализированное, уникальное образование за счет выборности (многовариантности) дисциплин и знаний, которые может получить любой человек (например, в режиме онлайн) |

Приобретение как

базовых, так и специальных (профессиональных) компетенций:

1) базовых компетенций – «4К»: коммуникация, креативность, критические мышление, командная работа; 2) специальных навыков |

Источник: составлено авторами на основе анализа работы [12] (Vasetskaya, Glukhov, Burdakov, 2018).

Таким образом, в системе современного образования, то есть образования XXI века, превалируют следующие принципы организации образовательного процесса: интеграция, персонализация и индивидуализация, которые сильно отличают ее от предшествующей образовательной модели, для которой были характерны утилитарность и специализация (узкая специализация). А в системе компетенций, востребованных обучающимися, приоритетными в новой модели становятся мягкие навыки, пришедшие на смену жестким, которые были характерны для предыдущей модели образования.

Следует отметить, что анализу трансформационных процессов, происходящих в современной цифровой экономике, и их влиянию на изменения требований к умениям и навыкам работников, а также в целом развитию человеческого капитала посвящены работы многих отечественных исследователей, таких как Глазьев С.Ю., Пшеничный С.П., Чуланова О.Л. и др. [13–17] (Pshenichnyy et al., 2016; Shulanova, 2019; Linn, 2019; Suleimankadieva, Petrov, Popazova, 2020). Однако, по мнению авторов, многие из них игнорируют принцип технологической сингулярности, сформулированный футурологом Реем Курцвейлом [9] (Ray Kurzweil, 2005) для объяснения динамики технологического прогресса в современном обществе, позволяющий определить точку бифуркации, когда технологический прогресс выйдет за пределы возможностей человеческого понимания. Исходя из данного тезиса, авторы задаются следующими вопросами:

Какие требования к современной системе образования предъявляют социальные и технологические изменения, происходящие в обществе?

Какие изменения потребуются системе современного образования как базовой основе развития человеческого капитала с учетом ключевых особенностей современного интеллектуального общества и принципа технологической сингулярности?

Ответы на эти и многие другие вопросы создают предпосылки для дальнейшей научной дискуссии и открывают перспективы для новых научных исследований. В настоящей работе авторы предпринимают попытку наметить лишь основные направления и контуры тех изменений, которые потребуются в обозримом будущем в контексте развития человеческого капитала в условиях перехода общества к новому технологическому укладу.

Сравнительный анализ современного цифрового (общества XXI века) и традиционного индустриального (общества XX века) общества позволяет выделить следующие особенности, которые помогают сформировать модель системы развития человеческого капитала XXI века для целей интеллектуальной экономики (см. табл. 6).

Таблица 6

Сравнительный анализ современного общества XXI в. и индустриального общества XX в.

|

Критерии сравнения

|

Индустриальное общество XX века

|

Современное (цифровое) общество XXI

века

|

|

Прогнозируемость

мира

|

Прогнозируемость, стабильность

|

Непредсказуемость, изменчивость

|

|

Основная

цель

|

«Оптимизация производства», «бенчмаркинг»

|

Непрерывные и быстрые инновации

|

|

Характер

целей

|

Достижение целей по плану

|

Плавающие цели, непрерывно меняющиеся цели

|

|

Основная

функция управления

|

Планирование

|

Маневрирование

|

|

Бизнес-модель

|

Безопасность, не подвергается «взлому»

|

Подрываемость, подвергается «взлому»

|

|

Минимальный

объем заказа (размер партии)

|

Стандартизация, унификация

|

Персонализация, уникальность

|

|

Модель

контроля

|

Доверие: построенное на проверке

|

Доверие, построенное на основе вовлеченности, вдохновения

|

|

Жизненный

цикл продукта

|

Относительно длительный

|

Относительно короткий

|

|

Критерий

успеха

|

Продуктивность

|

Корпоративный интеллект

|

|

Ментальная

модель, модель интеллекта

|

IQ (коэффициент интеллекта, умственного развития человека)

|

EQ (коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект человека)

|

|

Характер

обучения

|

Стабильный

|

Непрерывный (Lifelong Learning)

|

|

Подход

к развитию персонала

|

Мономодальный, ориентированный на решение одной категории задач

(либо тактических (краткосрочных), либо стратегических (долгосрочных))

|

Бимодальный, ориентированный и на тактические (краткосрочные), и

на стратегические (долгосрочные) задачи

|

|

Характер

развития экономики

|

Индустриализация и переход к постиндустриальному обществу,

сопровождающиеся автоматизацией бурный промышленным ростом

|

Переход к Четвертой промышленной революции, характеризующийся

интеллектуализацией, миниатюризацией, цифровизацией

|

Источник: составлено авторами.

Анализ данных таблицы 8 позволяет отметить, что современное общество сильно отличается от того общества, которое было характерно для прошлого века, и оно требует новой структуры (конструкции) и абсолютно другого контента образования. Модель системы образования XXI века для целей современного общества должна быть построена на основе учета характеристик современного интеллектуального общества и принципа технологической сингулярности [18] (Suleymankadieva, Petrov, Aleksandrov, 2021). И она, на наш взгляд, должна развиваться в следующих направлениях:

1) создание персонализированной образовательной среды (человек – IT), создание уникальных (персональных) образовательных технологий и траекторий;

2) развитие глобальных образовательных платформ (так называемых университетов на миллион учащихся);

3) формирование коллективной образовательной среды (человек – человек), сообществ практик, оказывающих поддержку или менторство;

4) создание локальной образовательной среды, представляющей собой местные экосистемы непрерывного образования;

5) создание среды для самообразования обучающихся в любое время и в любом месте.

Основными принципами такой системы должны стать:

1) системность и комплексность, призванные обеспечить междисциплинарность и мультидисциплинарность в обучении. Подход к обучению предполагает освоение различных по своему содержанию дисциплин, то есть с разных сторон. При таком подходе: каждая участвующая дисциплина не теряет своей самобытности, а наоборот, дополняет остальные; формируются способности выстраивать связи между явлениями, комплексно управлять всеми видами ресурсов;

2) холизм, который лежит в основе трансдисциплинарного подхода к обучению [19] (Lysak, 2014). Этот подход предполагает обучение «сквозь», «через» границы многих дисциплин, когда на стыке наук зарождаются новые науки и дисциплины, появляются новые профессии, не существовавшие ранее. Такой подход ориентирован на развитие эмоционального интеллекта, прежде всего коммуникативных навыков, умения работать в команде, умения слушать других, анализировать ситуацию и идти на компромисс;

3) рационализм, предполагающий обучение, построенное на развитии когнитивных способностей, способности к восприятию и анализу большого объема информации, умение работать с большим объемом контента, навыки решения сложных задач;

4) прагматизм, ориентированный на развитие способностей оценивать возможные и/или упущенные выгоды, в том числе экономические, социальные, технологические и др. Прагматичный подход ориентирован на развитие умений проектировать, оценивать результаты, а также адекватно оценивать свои возможности.

Заключение

Исследование технологических изменений в современном обществе, происходящих по экспоненте, обосновывает высказывание футуролога Р. Курцвейла о том, что в 2045 году наступит такой момент времени, когда технологический прогресс выйдет за пределы возможностей человеческого понимания. При этом развитие технологического прогресса имеет две траектории: линейную и экспоненциальную. Последняя ведет к технологической сингулярности. В этой связи особое внимание следует уделять изучению явления ускорения сокращения временного лага между моментом создания новой технологии и ее массификацией, анализ которого показывает, что за вековой период времени этот временной разрыв сократился в 37,5 раз.

Экспоненциальное развитие интеллектуальной экономики в современном мире, предсказывающее скорое наступление момента времени, которое характеризуется технологической сингулярностью, обязывает к построению новой модели образования, которая опирается на развитие у обучающихся мягких навыков и умений вместо узкоспециализированных и жестких. Такой подход требует пересмотра как структуры, так и контента системы образования, построенной на принципах меж- и трансдисциплинарного подходов к обучению.

[1] Понятие «сингулярность» (в данной работе мы будем формулировать как принцип сингулярности) было введено в оборот математиком Джоном фон Нейманом, а позднее этот принцип использовал футуролог Рей Курцвейл для объяснения динамики технологического прогресса в обществе. В своей модели Р. Курцвейл точкой технологической сингулярности назвал момент ускорения темпа открытий до скорости, когда прогресс выходит за пределы человеческого понимания. Футуролог предсказывает, что скоро наступит время, когда возможное применение новых технологических открытий будет выходить за пределы понимания человека, и оно [время] наступит в 2045 году.

References:

Blummart T., Bruk S. Van de, koltof E. (2019). Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya i biznes: kak konkurirovat i razvivatsya v epokhu singulyarnosti [The Fourth Industrial Revolution and business: How to compete and develop in the era of singularity] M.: Alpina Pablisher. (in Russian).

Chapurina A.Yu. (2019). Reyting ispolzovaniya nanotekhnologiy po stranam i mesto Rossiyskoy Federatsii v nyom [The rating of the use of nanotechnology by country and the place of the Russian Federation in it] Economic development of Russia: status, trends and prospects. 157-162. (in Russian).

Linn A. (2019). Sila emotsionalnogo intellekta. Kak ego razvit dlya raboty i zhizni [The power of emotional intelligence. How to develop it for work and life] M.: Mann, Ivanov i Ferber. (in Russian).

Lysak I.V. (2014). Mezhdistsiplinarnost i transdistsiplinarnost kak podkhody k issledovaniyu cheloveka [Interdisciplinarity and transdisciplinarity as approaches to investigation of human being]. Historical, philosophical, political and legal sciences, culturology and art history. theory and practice. (62(44)). 134-137. (in Russian).

Nanotechnology published patent applications in EPOStatNano. Retrieved December 15, 2021, from https://statnano.com/report/s101

Nanotechnology published patent applications in USPTOStatNano. Retrieved December 15, 2021, from https://statnano.com/report/s99

Pokrovskaia N.N., Petrov M.A., Gridneva M.A. (2018). Diagnostics of Professional Competencies and Motivation of the Engineer in the Knowledge Economy 3rd international conference ergo: human factors in complex technical systems and environments, ergo 2018. 28-31. doi: 10.1109/ERGO.2018.8443851 .

Pshenichnyy S.P. i dr. (2016). Razvitie chelovecheskogo kapitala kak osnova konkurentnogo preimushchestva: vyzovy dlya rossiyskikh kompaniy [Development of human capital as the basis of competitive advantage: the challenges for Russian companies]. Economic sciences. (145). 44-47. (in Russian).

Ray Kurzweil (2005). The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology New York: Viking.

Shvab K., Devis N. (2018). Tekhnologii Chetvertoy promyshlennoy revolyutsii [Technologies of the Fourth Industrial Revolution] M.: Eksmo. (in Russian).

Suleimankadieva A.E., Petrov M., Popazova O. (2020). Strategic prospects for the development of human capital in the context of singularity and intellectualization of the Russian economy International scientific conference on digital transformation on manufacturing, infrastructure and service 2019, dtmis 2019. 012092. doi: 10.1088/1757-899X/940/1/012092.

Suleymankadieva A.E., Petrov M.A., Aleksandrov I.N. (2021). Tsifrovaya obrazovatelnaya ekosistema: genezis i perspektivy razvitiya onlayn-obrazovaniya [Digital educational ecosystem: the genesis and prospects for the development of online education]. Russian Journal of Innovation Economics. 11 (3). 1273-1288. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.3.113470.

Suleymankadieva A.E., Sadyrin I.A., Syrovatskaya O.Yu. i dr. (2020). Ekonomika i upravlenie intellektualnym kapitalom [Economics and Intellectual Capital Management] Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskiy gosudarstvennyy ekonomicheskiy universitet. (in Russian).

Vasetskaya N.O., Glukhov V.V., Burdakov S.F. (2018). The Elaboration of the Model of Competences of the Research and Teaching University Staff Proceedings of 2018 17th Russian Scientific and Practical Conference on Planning and Teaching Engineering Staff for the Industrial and Economic Complex of the Region, PTES 2018. 98-101. doi: 10.1109/PTES.2018.8604215.

Страница обновлена: 30.04.2025 в 21:05:05

Russia

Russia