Institutional framework for the competitiveness of primary care setting

Davydovich A.R.1, Shmeleva T.V.1, Karamova A.S.1

1 Сочинский государственный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 24

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 15, Number 11 (November 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=47370853

Abstract:

The article considers theoretical and methodological approaches to the study of the institutional structure of ensuring the competitiveness of primary care setting, the relationship between various institutions of society, economics and power and their influence on the competitiveness of medical organizations. A model of institutional structure for ensuring the competitiveness of primary care setting is presented. Its levels, goals, institutional instruments and competitiveness facilities are highlighted. In conclusion, promising directions of transformation of the institutional structure of ensuring the competitiveness of primary care setting are outlined.

Keywords: competitiveness, ensuring competitiveness, primary care setting, institutional structure, institutes, health care, new coronavirus infection, COVID-19

Funding:

Исследование выполнено за счет средств Российского фонда фундаментальных исследований» (РФФИ), договор № 20-010-00524\\\\21 от 13.02.2021 г.

JEL-classification: I11, I15, I18

Введение

Обеспечение конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена в условиях пандемии COVID-19 и нестабильной экономической ситуации в стране является одним из основных аспектов современной институциональной политики государства по поддержанию конкурентной среды и регулированию деятельности рынка медицинских услуг.

Практика развитых европейских стран показывает, что определяющим условием развития конкурентной среды на рынке медицинских услуг выступает эффективное взаимодействие медицинских организаций различных форм собственности с различными институтами, важнейшими из которых являются институты государственной власти и управления, прав собственности, институтов реального сектора экономики, культуры и т.д. Исследование проблем взаимосвязи между этими институтами и их влияния на конкурентоспособность медицинских организаций является весьма актуальным.

Следует отметить, что между институциональными трансформациями и обеспечением конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена не существует прямой зависимости, поскольку существующие институты имеют высокую степень инертности из-за размытости институциональной среды, а вновь созданные – еще не адаптированы к условиям глобализирующегося рынка. Таким образом, трансформация институтов приводит к глубинным институциональным ограничениям конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена.

Существенный вклад в развитие теории «институтов», приоритетной роли институтов в социально-экономическом развитии государства внесли зарубежные авторы, такие как Э. Фуруботн, Р. Рихтер [1] (Furubotn, Rudolf Rikhter, 2005), Д. Норт [2] (Norta, 1997), W. Elsner [3] (Elsner, 2012), и отечественные исследователи: В.В. Вольчик, Е.В. Маслюкова [4] (Volchik, Maslyukova, 2018), Т.Р. Гареев, Н.А. Елисеева [5] (Gareev, Eliseeva, 2020), С.С. Винокуров [6] (Vinokurov et al., 2014) и другие.

Среди работ, в которых анализируется современное состояние и перспективы развития системы здравоохранения РФ, медицинских организаций, медицинской и фармацевтической промышленности, можно отметить исследования российских ученых: А.Д. Нефедьева, Д.К. Балаханова [7] (Nefedev, Balakhanova, 2009), А.С. Карамовой, П.П. Чуваткина [8] (Karamova, 2019), Ю.Г. Герцик, С.С. Асанова [9] (Gertsik, 2021), Р.В. Федоренко [10] (Asanova, Fedorenko et al., 2020), А.М. Богданова [11] (Bogdanov, 2017), Н.Л. Антонова, И.Е. Левченко [12] (Antonova, Levchenko, Kleymenov, 2016) и др.

Несмотря на значительное количество работ, посвященных исследованию конкурентоспособности медицинских организаций различных форм собственности, нормативно-правовому обеспечению и приоритетам государственной политики в сфере здравоохранения, регулированию конкурентной среды, современные институциональные структуры обеспечения конкурентоспособности медицинской организации практически не изучены. Все вышесказанное послужило основанием для проведения настоящего исследования.

Цель исследования – разработать модель институциональной структуры обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена с выделением уровней государственной власти, приоритетных целей, институциональных инструментов и объектов обеспечения конкурентоспособности.

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить теоретико-методические подходы к исследованию институциональной структуры обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций.

2. Рассмотреть институциональные изменения в российском здравоохранении, включая и медицинские организации первичного звена, разработать модель институциональной структуры обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена.

3. Представить перспективные аспекты развития институтов обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена.

Объект исследования – институциональная структура обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена.

Предмет исследования – социально-экономические отношения, возникающие в процессе трансформации институтов обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена.

Научная новизна исследования: на основе проведенного анализа выявлены и описаны наиболее характерные элементы институциональной структуры обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена, такие как уровни, цели, институциональные инструменты и объекты обеспечения конкурентоспособности.

В качестве основной научной гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что трансформация институтов обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена невозможна без структурирования уровней, целей, институциональных инструментов и объектов обеспечения конкурентоспособности всей системы здравоохранения.

Материал и методы исследования

При исследовании теоретико-методических подходов к исследованию институциональной структуры обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций был применен метод контент-анализа. Модель институциональной структуры обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена была построена с применением аналитических методов исследования.

Полученные в процессе исследования результаты будут полезны при разработке стратегических документов и инициатив по развитию системы здравоохранения и рынка медицинских услуг Российской Федерации.

Отдельные результаты исследования институциональной структуры обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций представлены в виде рисунков и таблицы.

Результаты исследования и их обсуждение

В рамках данного исследования рассмотрим основные теоретико-методические подходы к исследованию институциональной структуры обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена.

Одним из определений института, получившим сегодня широкое признание и активно используемым в институциональном анализе, является определение Дугласа Норта.

Институты, согласно Дугласу Норту, – это набор правил, процедура соответствий, моральное и этическое поведение индивидуумов в интересах максимизации богатства. Институты – это разработанные людьми формальные (законы, конституции) и неформальные (договоры и добровольно принятые кодексы поведения) ограничения, а также факторы принуждения, структурирующие их взаимодействие. Все вместе они образуют побудительную структуру обществ и экономик. Институциональное же развитие экономики происходит под влиянием взаимодействия между институтами и организациями, когда первые определяют «правила игры», а вторые являются «игроками» [2] (Norta, 1997).

Контент-анализ современных работ по экономике и социологии, проведенный в исследовании, выявил множество разнообразных трактовок институтов.

По мнению В.В. Вольчик, все «институты» могут быть объединены в три большие группы, это: институты, основанные на правилах, институты как равновесие в стратегических играх и философская трактовка институтов как системы конститутивных правил. Институты, в свою очередь, формируются через привинчивание и создание норм из укоренившихся широко распространенных и активно циркулирующих идей [4] (Volchik, Maslyukova, 2018).

Д.С. Львов предлагает термин «институты» связать с понятием внешней нормы. И дает следующее определение: институты – это «правила игры», опирающиеся на дорациональные формы согласования индивидуальных действий. В любом институте, на поверхности выступающем как правило (установленное законом или обычаем), при более глубоком рассмотрении обнаруживается устойчивый комплекс социально значимых и контекстуально связанных ролей (универсальных, как роль отца семейства, или специализированных на определенной функции). В экономических или политических институтах превалируют именно такие специализированные роли, хотя в любой экономике действуют и неспециализированные ролевые комплексы» [13] (Lvov, 2001).

Российское здравоохранение, включая и медицинские организации первичного звена, как государственный институт находится в стадии институциональных изменений, целью которых является как повышение качества и доступности медицинских услуг для населения, так и создание конкурентной среды на рынке медицинских услуг.

Однако прежде чем рассматривать преобразования в здравоохранении, необходимо обратить внимание на некоторые институциональные особенности государственной политики в сфере охраны здоровья граждан, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В 2020 г. было принято 12 федеральных законов, более 130 актов Правительства РФ, более 220 приказов Минздрава России, посвященных борьбе с коронавирусной инфекцией и разработке механизма «регуляторной гильотины».

Сотрудники антимонопольного органа приняли участие в рабочих группах при Экспертном совете по медицинским изделиям и работе Экспертного совета при Минфине России по формированию позиций и ведению Каталога товаров работ и услуг на рынках медицинских изделий.

Реализация масштабных программ потребовала существенного смягчения бюджетной политики. Расходы на здравоохранение в апреле 2020 г. увеличились по сравнению с апрелем 2019 года в 1,7 раза и составили 103 млрд рублей [14].

В 2021 г. государственные расходы на здравоохранение по сравнению с 2020 г. сократятся на 3%, а к 2023 г. – на 4%. Это произойдет преимущественно за счет федеральной составляющей, которая уменьшится на 14% в 2021 г. и на 23% – к 2023 г. Сокращение финансирования государственных медицинских организаций приведет к дальнейшему снижению объемов и качества бесплатной медицинской помощи и нарастанию критических проблем в отрасли [15].

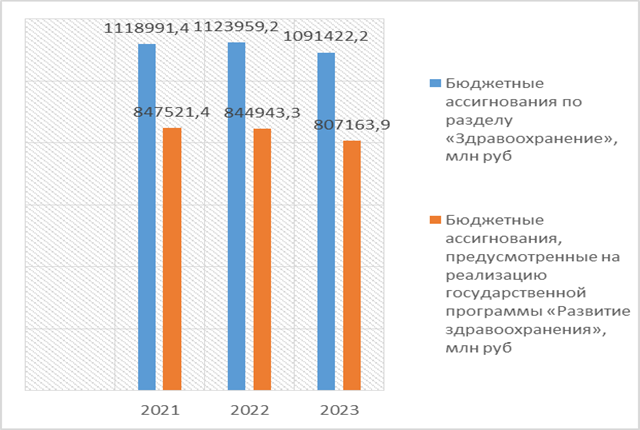

Рисунок 1. Бюджетные ассигнования на здравоохранение

в 2021–2023 гг., млн руб.

Источник: составлено авторами по материалам [15].

Из рисунка 1 видно, что в 2022 г. бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения», будут снижены на 3032,4 млн руб. по сравнению с 2021 г., в 2023 г. по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2022 г., уменьшены на 37779,4 млн руб. По отношению к объему ВВП 2021 г. доля расходов раздела «Здравоохранение» составит – 1%, в 2022 г. – 0,9%, в 2023 г. – 0,8%.

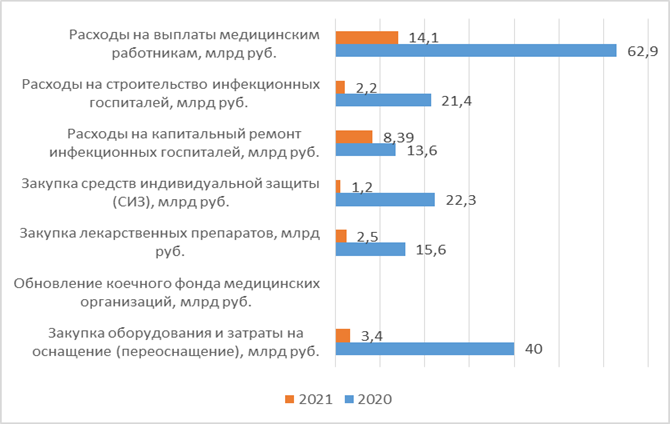

Для реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году из резервного фонда Правительства РФ выделено 260,4 млрд руб. [16]. Расходы региональных бюджетов на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Расходы региональных бюджетов на борьбу

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), млрд руб.

Источник: составлено авторами по материалам [16].

Из рисунка 2 видно, что в 2020 г. на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам из региональных бюджетов было выделено 62,9 млрд руб., что на 48,8 млрд руб. больше, чем запланировано в 2021 г.

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, включающая базовую программу ОМС, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1610.

В соответствии с постановлением из бюджета Федерального фонда ОМС в бюджеты территориальных фондов в 2020 г. направлено 2225430,0 млн рублей, что на 7,5% выше уровня 2019 года (+155 515,7 млн рублей к 2019 году) [17].

Динамика изменения доходов бюджета Федерального фонда ОМС представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Динамика изменения доходов бюджета

Федерального фонда ОМС, млрд руб.

Источник: составлено авторами по материалам [17].

В бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021–2023 гг. общий объем расходов планируется на 2021 г.– 2,55 трлн руб., на 2022 г. – 2,66 трлн руб., на 2023 г.— 2,8 трлн руб. [17].

В бюджете увеличены расходы на все дорогостоящие исследования и дополнительный объем тестирований на COVID-19 перед плановой госпитализацией.

По информации субъектов РФ, в сфере здравоохранения реализуется на принципах государственно-частного партнерства более 180 инфраструктурных проектов, 48 концессионных соглашений c Минпромторгом России, Росжелдором, Государственной корпорацией «Автодор», Росавтодором, Росавиацией, Минобороны России, предусматривающих создание, реконструкцию, капитальный ремонт и последующую эксплуатацию объектов здравоохранения.

Итак, анализ институциональных особенностей государственной политики в сфере охраны здоровья граждан, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), позволил авторам сформировать модель институциональной структуры обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена (табл. 1).

Таблица 1

Модель институциональной структуры обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена

|

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

УРОВЕНЬ

| ||

|

Цели

|

Инструменты

|

Объекты

|

|

Реализация государственной

политики по развитию конкуренции в здравоохранении, развитие конкуренции

на рынке медицинских услуг |

Нормативно-правовое

обеспечение в сфере охраны здоровья граждан, прав пациентов и медицинских

работников

Законодательное обеспечение обязательного и добровольного медицинского страхования Антимонопольное законодательство Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения |

Медицинские

организации первичного звена всех форм собственности

Образовательные и научно-исследовательские организации Организации, предприятия, ИП Население РФ |

|

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

УРОВЕНЬ

| ||

|

Развитие конкурентной среды на

рынке медицинских услуг региона

|

Нормативно-правовая

поддержка региональных медицинских организаций всех форм собственности

Лицензирование медицинских организаций Нормативно-правовое обеспечение функционирования системы ОМС Реализация антимонопольного законодательства в регионе. Развитие государственно-частного партнерства в регионе |

Региональные, муниципальные

медицинские организации всех форм собственности

Образовательные и научно-исследовательские организации Население региона Организации, предприятия, ИП |

|

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

УРОВЕНЬ

| ||

|

Развитие конкурентной среды на

рынке медицинских услуг

муниципалитета |

Нормативно-правовая

поддержка муниципальных медицинских организаций всех форм собственности

Реализация антимонопольного законодательства в муниципалитете |

Муниципальные медицинские

организации

Образовательные и научно-исследовательские организации Население муниципального образования Организации, предприятия, ИП и т.д. |

Источник: составлено авторами по материалам исследования.

Перечисленные в таблице 1 институциональные элементы оказывают регулирующее воздействие на развитие системы здравоохранения на всех уровнях, обеспечивают нормативно-правовую инфраструктуру, формируют и регулируют конкурентную среду, создают наиболее благоприятные условия для развития конкуренции на рынке медицинских услуг. Кроме того, они обеспечивают правовую защиту конкуренции, гарантирование прав собственности и свободы принятия экономических решений, основаны на обязательном исполнении, генерируются в форме законов, постановлений, правил, норм, распоряжений, стандартов, приказов и обязательны для исполнения всеми участниками рынка медицинских услуг.

Заключение

Структурирование уровней государственной власти, приоритетных целей, институциональных инструментов и объектов обеспечения конкурентоспособности, представленных в модели институциональной структуры обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена, позволило авторам определить перспективные направления трансформации институциональной структуры обеспечения конкурентоспособности медицинских организаций первичного звена за счет совершенствования:

– системы антимонопольного законодательства и нормативно-правовых актов о защите конкуренции. Это возможно за счет создания конкурентных механизмов формирования государственных заказов на оказание медицинской помощи и услуг; внедрения запретов на недобросовестную конкуренцию в сфере здравоохранения и запретов на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов;

– механизма, гарантирующего качество и доступность медицинских услуг в медицинских организациях первичного звена, вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности организации. Это возможно за счет совершенствования Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021); системы рейтинговой оценки доступности и качества медицинской помощи в субъектах РФ; законодательного обеспечения прав пациентов и медицинских работников и их соотнесения с принятыми международными правовыми нормами; разработки и внедрения стандартов оказания медицинских услуг;

– нормативно-правовой базы, представленной федеральным законодательством, постановлениями Правительства РФ, приказами ФОМС, методическими указаниями и рекомендациями, подготовленными ФОМС и Минздравсоцразвития России. Это возможно за счет трансформации процедуры распределения объемов медицинской помощи, подлежащей оплате из фондов обязательного медицинского страхования, между медицинскими организациями различных форм собственности; создания эффективного механизма реализации права пациента на выбор медицинской организации и лечащего врача; совершенствования подходов к распределению объемов медицинских услуг по территориальной программе обязательного медицинского страхования с учетом реальных затрат и качества медицинских услуг;

– правоприменительной практики в сфере обязательного медицинского страхования, которая устанавливает право негосударственных медицинских организаций наравне с государственными входить в состав комиссии по разработке территориальных программ обязательного медицинского страхования и принимать участие в ее деятельности.

References:

Antonova N.L., Levchenko I.E., Kleymenov M.V. (2016). Institutsionalnye aspekty funktsionirovaniya sistemy meditsinskogo obsluzhivaniya [Institutional aspects of the functioning of the health care system] Yekaterinburg: Izd‑vo Ural. un-ta. (in Russian).

Asanova S.S., Fedorenko R.V. i dr. (2020). Vliyanie COVID-19 na eksportnyy potentsial Samarskoy oblasti v meditsinskoy promyshlennosti [Impact of COVID-19 on the export potential of Samara oblast in the medical industry]. Journal of International Economic Affairs. 10 (4). 1525-1540. (in Russian). doi: 10.18334/eo.10.4.110992 .

Bogdanov A.M. (2017). Transformatsii biznes-modeley naukoemkikh kompaniy meditsinskogo sektora na osnove sistemy vzaimootnosheniya so steykkholderami [Transformation of business models of knowledge-based companies in health sector on the basis of stakeholder relationship management system]. Leadership and management. 4 (4). 189-196. (in Russian). doi: 10.18334/lim.4.4.38332 .

Elsner W. (2012). The Theory of Institutional Change Revisited: The Institutional Dichotomy, Its Dynamic, and Its Policy Implications in a More Formal Analysis Journal of Economic Issues. 46 (1). 1-44. doi: 10.2307/23264931.

Erik G. Furubotn, Rudolf Rikhter (2005). Instituty i ekonomicheskaya teoriya. dostizheniya novoy institutsion. ekon. teorii [Institutions and economic theory. Achievements of the new institutional economic theory] SPb.: Izd. Dom S.-Peterb. gos. un-ta. (in Russian).

Gareev T.R., Eliseeva N.A. (2020). Instituty i institutsionalnye izmeneniya v kontekste teoretiko-igrovogo podkhoda [Institutions and institutional change in the context of game theory]. Terra Economicus. 18 (1). 102-120. (in Russian). doi: 10.18522/2073-6606-2020-18-1-102-120 .

Gertsik Yu.G. (2021). Perspektivy razvitiya integrirovannyh proizvodstvennyh struktur meditsinskoy i farmatsevticheskoy promyshlennosti v ramkakh Evraziyskogo ekonomicheskogo soyuza [Prospects for the development of integrated production structures of the medical and pharmaceutical industry within the framework of the Eurasian Economic Union]. Ekonomika Tsentralnoy Azii. 5 (2). 135-152. (in Russian). doi: 10.18334/asia.5.2.111939 .

Karamova A.S. (2019). Obespechenie konkurentosposobnosti meditsinskikh organizatsiy [Ensuring the competitiveness of medical organizations] M.: Izdatelstvo «Kreativnaya ekonomika». (in Russian).

Lvov D.S. (2001). Institutsionalnaya ekonomika [Institutional economics] M.: INFRA-M. (in Russian).

Nefedev A.D., Balakhanova D.K. (2009). Nekotorye aspekty infrastruktury zdravookhraneniya [Some aspects of development of an infrastructure of public health services]. Transportnoe delo v Rossii. (8). 31-36. (in Russian).

Norta D. (1997). Instituty, institutsionalnye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki [Institutions, institutional changes and the functioning of the economy] M.: Fond ekonomicheskoy knigi «Nachala». (in Russian).

Vinokurov S.S. i dr. (2014). Institutsionalnaya ekonomika [Institutional economics] SPb.: Izd-vo SPbGEU. (in Russian).

Volchik V.V., Maslyukova E.V. (2018). Narrativy, idei i instituty [Narratives, ideas and institutions]. Terra Economicus. 16 (2). 150-168. (in Russian). doi: 10.23683/2073-6606-2018-16-2-150-168 .

Страница обновлена: 30.04.2025 в 06:40:54

Russia

Russia