Dynamics, economic and legal particularities of the public-private partnership development in the Russian regions

Drobot E.V.1,2, Makarov I.N.3, Titova M.V.4, Sukhina Yu.V.3, Nazarenko V.S.5,6

1 АНО «Развитие инноваций», Russia

2 Центр дополнительного профессионального образования, Russia

3 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Липецкий филиал), Russia

4 Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС (СИУ РАНХиГС), Russia

5 Управление экономического развития Липецкой области, Russia

6 Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Russia

Download PDF | Downloads: 20 | Citations: 12

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 9 (September 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46670065

Cited: 12 by 07.12.2023

Abstract:

Public-private partnership, taking into account its inherent characteristics and features that allow it to influence the processes in the economy, can be considered a tool that contributes to the transition to intensive development. At the same time, the formation of public-private partnership relations is extremely heterogeneous. The article is devoted to the analysis of the current state of public-private partnership, the dynamics of its development in the Russian economy, as well as in the regional context.

Keywords: public-private partnership, quasi-partner forms of interaction, quasi-PPP structure, infrastructure investments, public administration

JEL-classification: L32, L38, R12

Введение

Актуальность исследования особенностей развития государственно-частного партнерства в регионах России, с одной стороны, связана с ролью государственно-частного партнерства в системе инструментария государственного управления, его точечно направленного влияния на процессы, что в том числе важно и в условиях восстановления экономики, так и в существующей неравномерности как в региональном контексте, так и в контексте отраслей, а также форм и инструментов партнерства.

Методологической базой для данной работы выступили исследования отечественных и зарубежных авторов. В рамках исследования использовались аналитические материалы Министерства экономического развития РФ, АНО «Национальный Центр ГЧП», ВЭБ.РФ, официальные статистические данные, данные платформы поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФРА», а также другая публично доступная информация.

Исследованиям государственно-частного партнерства посвящено достаточно большое количество работ отечественных и зарубежных исследователей, в частности оценке роли и перспектив государственно-частного партнерства: Аблязов Т.Х., Марусин А.В. [1] (Ablyazov, Marusin, 2019); Вавилина А.В., Кириллова О.Ю., Малиновская М.И. [5] (Vavilina, Kirillova, Malinovskaya, 2019); Макаров И.Н. [10] (Makarov, 2017); Барбашина Е.А. [2] (Barbashina, 2021); вопросам совершенствования нормативной базы: Бухвальд Е.М. [4] (Bukhvald, 2020); анализу инструментов повышения эффективности: Баранова И.В., Мурадов А.А. [3] (Baranova, Muradov, 2013); исследованию в контексте систем интересов: Дробот Е.В., Макаров И.Н., Некрасова Е.А., Кадильникова Л.В. [6] (Drobot, Makarov, Nekrasova, Kadilnikova, 2019); Макаров И.Н., Спесивцев В.А., Соколов В.П. [11] (Makarov, Spesivtsev, Sokolov, 2019).

Цель статьи – провести анализ текущего положения государственно-частного партнерства в России и в региональном разрезе.

В настоящее время государственно-частное партнерство и близкие к нему формы взаимодействия бизнеса и государства, которые можно назвать квазипартнерскими на том основании, что по своей экономической сущности они близки или вообще идентичны отношениям партнерства, однако имеют иное юридическое оформление (в частности, речь идет о контрактах и концессиях), определяемое действующим законодательством Российской Федерации.

Таблица 1

Правовые основания функционирования государственно-частного и муниципально-частного партнерства и родственных форм

|

1

|

Организационно-правовые

формы

|

Правовое

регулирование

|

|

Формы

государственно-частного партнерства (согласно нормативному определению)

| ||

|

2

|

Концессионное

соглашение

|

Федеральный

закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

|

|

3

|

Соглашение

о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве

|

Федеральный

закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

|

|

Договорные

формы привлечения внебюджетных средств в развитие общественной

инфраструктуры, имеющие отдельные признаки государственно-частного

партнерства

| ||

|

4

|

Контракт

жизненного цикла

|

Федеральный

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

|

|

5

|

Договор

аренды государственного имущества с инвестиционными обязательствами

арендатора

|

Гражданский

кодекс РФ, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

конкуренции», региональные правовые акты

|

|

6

|

Долгосрочный

договор на поставку товаров, работ, услуг с инвестиционными обязательствами

исполнителя в интересах юридического лица с государственным участием

|

Федеральный

закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках соответствующих

юридических лиц

|

|

Корпоративные

формы привлечения внебюджетных средств в развитие общественной

инфраструктуры, имеющие отдельные признаки государственно-частного

партнерства

| ||

|

7

|

Создание

специальной проектной компании (СПК) с государственным и частным капиталом

для создания и управления объектами общественной инфраструктуры

|

Бюджетный

кодекс РФ (ст. 80)

|

Таким образом, в рамках нашей работы, проектами государственно-частного партнерства мы будем считать проекты, подпадающие под определение 224-ФЗ, а квазипартнерскими – иные формы, близкие по своей экономической сущности, но регулируемые иными законодательными актами и, в частности, законом о концессиях.

Формирование отношений государственно-частного партнерства происходит крайне неравномерно как в региональном контексте, так и в контексте отраслей, а также форм и инструментов партнерства.

Этот факт обусловлен совокупностью следующих основных причин и обстоятельств:

- отсутствие в некоторых (в большинстве) регионов нашей страны специализированных структур при администрациях/правительствах данных регионов, обладающих официальным институциональным статусом, отвечающих за формирование портфелей ГЧП-проектов, проведение конкурсов и последующее сопровождение проектов ГЧП, что, в свою очередь, создает дополнительные трудности для инвесторов;

- отсутствие (тем более в открытом доступе) перечня объектов, а также сложность в получении точной, объективной и актуальной информации в отношении их технико-технологических параметров, в отношении которых потенциально может быть заключено концессионное или ГЧП-соглашение, а также реализованы иные виды квазипартнерских отношений.

Развитие ГЧП в регионах РФ замедляет помимо вышеотмеченных причин и обстоятельств еще тот факт, что процедуры заключения соглашения о государственно-частном партнерстве излишне затянуты и отличаются в нашей стране крайне высоким уровнем формализованности и регламентированности всех процедур.

Кроме того, для возможности участия частного партнера в конкурсе на возможность заключения контракта он должен осуществить детальную проработку проекта, что требует определенных временных и финансовых затрат, относящихся к невозвратным издержкам, при полном отсутствии гарантий заключения контракта и его последующей реализации, что также не способствует привлечению частных инвесторов.

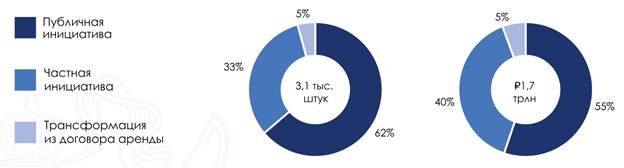

В соответствии с результатами мониторинга, проведенного Министерством экономического развития РФ, на начало 2020 года в РФ заключено порядка 3,1 тыс. концессионных соглашений с общим объемом инвестиционных обязательств 1,7 трлн руб., что, в свою очередь, составляет 1,6% от ВВП государства за 2019 год [15].

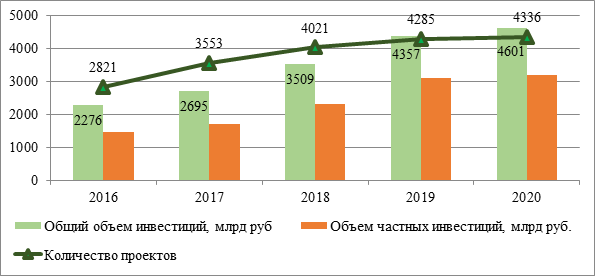

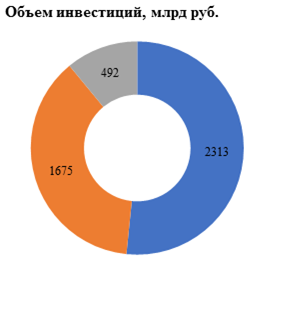

Рисунок 1. Рынок инфраструктурных инвестиций накопленным итогом

Источник: [8].

Как можно судить по представленным на рисунке 1 данным, динамика рынка инфраструктурных инвестиций носит угасающий характер.

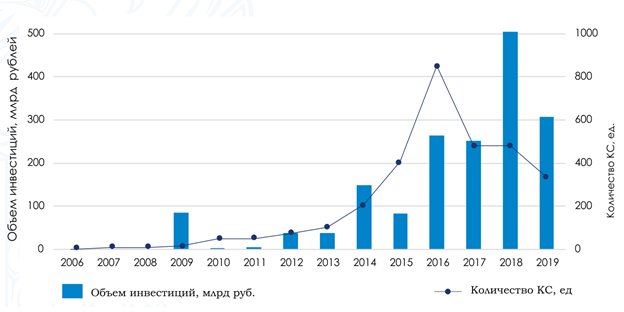

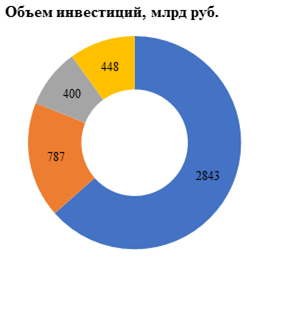

Рисунок 2. Распределение количества концессионных соглашений (КС) (график слева) и объема инвестиций в КС (график справа) по годам

Источник: [9].

Эта информация частично подтверждается данными, приведенными на рисунке 2.

При этом тенденция к «сжатию» рынка проявилась уже в 2019 году.

Многие исследователи и аналитики отмечают, что инфраструктурный рынок и, соответственно, «рынок» проектов государственно-частного партнерства и квазипартнерских форм взаимодействия «упал» до состояния, присущего данным рынкам в начале 2010–2012 годов. Подобное падение можно связать с общими проблемами отечественной экономики, вызванными пандемией коронавируса, а также вторичными и третичными эффектами, вызванными подобным резким спадом в сочетании с запаздыванием реакции со стороны государства, направленной на стабилизацию социально-экономической системы.

Соответственно, представляется очевидным, что дальнейшая динамика рынка инфраструктурных инвестиций и связанных с ним «рынков» проектов на основе государственно-частного партнерства и концессионных соглашений будет существенно зависеть от общей динамики социально-экономического развития в стране.

Проведем анализ региональных особенностей формирования портфелей проектов государственно-частного партнерства и квазипартнерских форм (концессий) в региональном разрезе.

На рисунках 3 и 4 представлено количество реализуемых проектов и объем инвестиций в абсолютном выражении, а также на душу населения по федеральным округам. Как можно отметить по представленным на рисунках данным, абсолютными лидерами в стране по объему привлеченных средств и количеству ГЧП-проектов ожидаемо являются Центральный и Приволжский федеральные округа. При расчете на душу населения в лидеры выходят Приволжский (за счет объемов привлеченных средств) и Дальневосточный (за счет низкой плотности населения) федеральные округа.

Рисунок 3. Количество реализуемых проектов и объем инвестиций по федеральным округам (ГЧП и квази-ГЧП вместе)

Источник: [8].

В аутсайдерах Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, несмотря на значительный потенциал развития, в том числе за счет ГЧП-проектов.

Рисунок 4. Объем привлеченных инфраструктурных инвестиций на душу населения в 2019–2020 годах по федеральным округам (ГЧП и квази-ГЧП вместе)

Источник: [8].

На рисунке 5 представлено распределение регионов по количеству заключенных концессионных соглашений.

Из представленных данных видно, что подавляющая часть российских регионов заключили минимум одно концессионное соглашение, за исключением следующих регионов: Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская Республика и Ставропольский край. Большинство регионов относятся к группе с количеством концессионных соглашений от 1 до 49, и в ряде регионов-лидеров (10 регионов) наблюдается более 100 концессионных соглашений.

Рисунок 5. Распределение регионов по количеству заключенных концессионных соглашений на конец 2019 г.

Источник: [9].

В целом же по стране за последние 5 лет, как можно судить по информации, представленной в открытых источниках, в Российской Федерации ежегодно заключается порядка 500 концессионных соглашений с совокупным объемом инвестиций 280 млрд руб. [9].

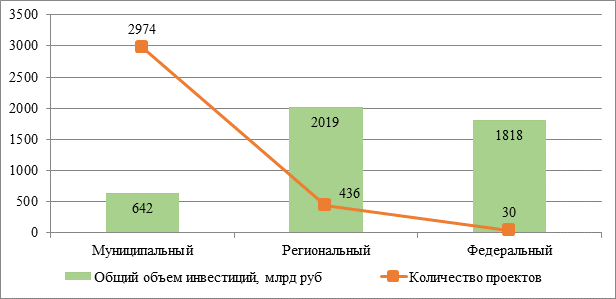

Проведем теперь анализ структуры проектов государственно-частного партнерства и квазипартнерских проектов по уровням их функционирования на основе информации Минэкономразвития и АНО «Национальный Центр ГЧП».

Анализ рынков государственно-частного партнерства и концессионных соглашений свидетельствует, что собственно государственно-частное партнерство по количеству проектов и по объему инвестирования существенно уступает концессионным соглашениям: статистика рынка государственно-частного и муниципального частного партнерства показывает, что соглашения о ГЧП и МЧП в формате, предусмотренном 224-ФЗ, в российской практике довольно немногочисленны. Наиболее крупным среди них является заключенное в 2019 году на федеральном уровне соглашение о ГЧП в отношении объектов, предназначенных для обеспечения маркировки отдельных видов товаров и мониторинга их оборота.

Рисунок 6. Рынок государственно-частного партнерства по административным уровням реализации проектов – в данном случае концессионные соглашения включены в состав ГЧП-проектов, в 2019 г.

Источник: [8].

Рисунок 7. Распределение количества собственно концессионных соглашений (КС) (график слева) и объема инвестиций в КС (график справа) по административным уровням реализации соглашений на конец 2019 г.

Источник: [9].

На национальном уровне в целом реализуется порядка 40% по объему привлеченных инвестиций проектов, при этом на муниципальном уровне объем привлеченных инвестиций в проекты государственно-частного партнерства составляет порядка 15% от общего объема инвестиций, однако на данном уровне реализуется более 85% по количеству проектов государственно-частного партнерства и концессий [8].

В целом же необходимо отметить, что «по состоянию на начало 2020 года в Российской Федерации заключено почти 3,1 тыс. КС с общим объемом инвестиционных обязательств 1,7 трлн рублей, что составляет порядка 1,6% от ВВП страны за 2019 год. В свою очередь, во Франции объем инвестиционных обязательств по проектам ГЧП также составляет не менее 1,6% от ВВП, в Великобритании – 6,6% от ВВП, в Австралии и Новой Зеландии – 6,9% от ВВП, в Канаде – 8,1% от ВВП» [9].

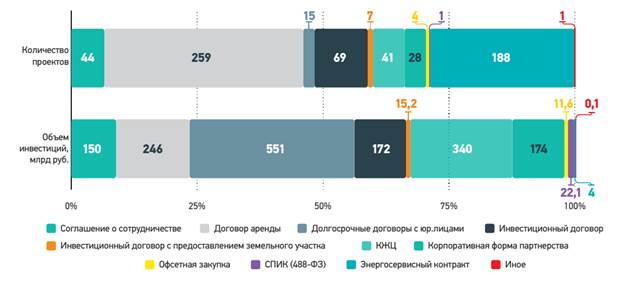

Рассмотрим теперь структуру форм государственно-частного партнерства и квази-ГЧП на отечественных рынках (рис. 8).

Рисунок 8. Рынок государственно-частного партнерства и квази-ГЧП по структуре форм проектов – в данном случае концессионные соглашения включены в состав ГЧП-проектов на конец 2019 г.

Источник: [8].

Примечание: КЖЦ – контракт жизненного цикла; СПИК – специальный инвестиционный контракт

Рисунок 9. Структура квази-ГЧП по особенностям форм и нормативно-правового регулирования проектов – в данном случае концессионные соглашения включены в состав ГЧП-проектов на конец 2019 г.

Источник: [8].

Что касается структуры договорных форм партнерства, а также квази-ГЧП форм, как видно по данным вышепредставленных рисунков, концессионные соглашения доминируют на протяжении 2019 и 2020 годов, что является естественным закономерным продолжением ранее имеющихся тенденций и трендов.

Это обусловлено рядом субъективных и объективных факторов. В частности, нельзя не отметить, что в 2013 году в силу вступили поправки в законодательство в сфере ЖКХ, предусматривающие запрет на передачу в аренду объектов ЖКХ с высоким уровнем износа, вследствие чего концессия стала единственным механизмом для передачи объектов ЖКХ в управление частному инвестору.

При этом по количеству проектов (если считать вместе ГЧП-проекты, концессионные соглашения и иные квази-ГЧП) сфера жилищно-коммунального хозяйства находится на первом месте в отраслевом разрезе, а по объему привлеченных инвестиций – на втором месте, уступая транспорту.

Примечание: иные сферы включают в себя благоустройство, жилищное строительство, IT-инфраструктуру, оборону и безопасность страны, сельскохозяйственную инфраструктуру

Рисунок 10. Реализация проектов государственно-частного партнерства и квази-ГЧП по основным сферам инфраструктуры – в данном случае концессионные соглашения включены в состав ГЧП-проектов, за 2019–2020 гг.

Источник: [8].

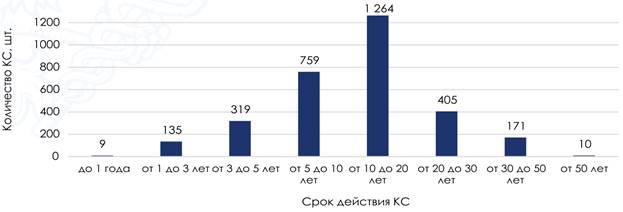

Рассмотрим теперь структуру соглашений по срокам реализации: здесь значительная часть концессий (41%) имеет срок действия от 10 до 20 лет, несмотря на то, что на практике встречается и срок менее 3 лет (4%) (рис. 11). При этом средний срок по всем соглашениям составляет 12 лет, при этом в транспорте – 21 год, в социальной сфере – 22 года, в коммунальной сфере – 11 лет.

Рисунок 11. Распределение количества собственно концессионных соглашений (КС) по срокам реализации соглашений на конец 2019 г.

Источник: [9].

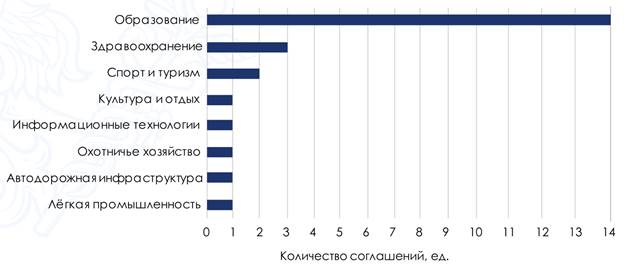

Далее рассмотрим отраслевую структуру собственно проектов государственно-частного партнерства без учета концессий и иных форм квази-ГЧП (рисунок ниже).

Рисунок 12. Распределение количества проектов государственно-частного партнерства в трактовке 224-ФЗ без учета концессионных соглашений и квази-ГЧП-проектов по отраслям и сферам деятельности в 2019 г.

Источник: [9].

В настоящее время проекты государственно-частного партнерства, подпадающие под 224-ФЗ, реализуются главным образом в сфере образования и здравоохранения. При этом количество данных проектов, особенно по сравнению с концессионными соглашениями, относительно невелико.

С целью исправления ситуации в 2020 году ожидалось принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования механизмов государственно-частного партнерства», разработанного Минэкономразвития России, которым предусматривается:

- совершенствование системы конкурсных процедур, включая установление возможности обеспечения обязательств частным партнерам по участию в конкурсе только в форме банковской гарантии;

- совершенствование форм поддержки ГЧП-проектов со стороны государства, включая введение в нормативный оборот дефиниций «минимальная гарантированная доходность», «капитальный грант» и иных категорий;

- защита интересов лица, осуществившего предпроектную подготовку к участию в конкурсе на заключение соглашения о государственно-частном партнерстве в порядке «частной инициативы», в случае если по итогам рассмотрения такой инициативы и проведения конкурса данное лицо не определено победителем конкурса.

Однако нам интересны причины, вызывающие подобную картину.

Ввиду отсутствия доступа к внутренней мотивации потенциальных инвесторов мы, исходя из анализа имеющейся нормативной базы и наших теоретических рассуждений, можем предположить, что:

1. Государство не использует потенциал государственно-частного партнерства как инструмента управления экономическими процессами. В лучшем случае ГЧП используется лишь как средство генерации опекаемых благ, при этом масштаб проектов крайне мал. Данное положение дел является во многом следствием отсутствия сколь-либо внятной промышленной, региональной и иной политики, а также понимания федеральными чиновниками возможностей и потенциала государственно-частного партнерства как инструмента управления протеканием социально-экономических процессов.

2. В данной ситуации логичным будет выбор частного инвестора формы ГЧП или квази-ГЧП, наиболее подходящей его субъективным интересам. С позиции же частного инвестора наиболее интересным отличием концессии как формы квази-государственно-частного партнерства является механизм делегирования ресурсов и перераспределения рисков.

Заключение

Механизм делегирования ресурсов и перераспределения рисков в концессионной форме ГЧП, как правило, предполагает, что концессионер за собственный счет и по своему усмотрению осуществляет инвестиции, необходимые для содержания и эксплуатации соответствующего объекта, несет при этом значительную часть рисков и получает доход в качестве платы за предоставление услуг данного объекта как непосредственно от пользователей (например, платные автомобильные дороги в странах континентальной Европы (Германия, Франция, Италия), где плата за проезд вносится непосредственно водителями), так в ряде случаев и от концедента, в качестве которого выступает государство (например, автомобильные дороги Великобритании).

В целом же достаточно широкое распространение концессий в мировой и, что не менее важно, отечественной практике объясняется их следующими преимуществами:

- долгосрочным многоцелевым характером возникающих отношений, который позволяет осуществлять стратегическое планирование деятельности как государству, так и частным концессионерам;

- высоким уровнем свободы в принятии управленческих и административно-хозяйственных решений, которым обладает концессионер;

- наличием у государственных органов власти достаточных возможностей для воздействия на концессионера в случае нарушения последним условий предоставленной концессии, общего законодательства или в случае такого изменения обстоятельств, при котором условия концессии или действия концессионера могут представлять угрозу или наносить ущерб интересам общества и государства;

- защищенностью концессионера от произвола со стороны государства – в случае одностороннего (со стороны государства) порядка прекращения действия концессионного контракта государство, как правило, выплачивает концессионеру компенсацию;

- высокой жизнеспособностью концессионных проектов за счет перераспределения рисков между участниками.

Однако в данном случае партнерство не выполняет своей наиболее интересной и значимой функции – не выступает каналом управления инновационным развитием общества. Главным каналом управления инновационным развитием общества государственно-частное партнерство может стать через взаимодействие власти и представителей частного сектора экономики, существующее в конкретной социально-экономической и институциональной среде, при определенном уровне технологического и цивилизационного развития общества.

Эффективность функционирования данного канала можно оценить через экономию на транзакционных затратах, возникающую в процессе повышения эффективности согласования интересов и координации финансово-хозяйственной деятельности экономических агентов в рамках единой ГЧП-системы (единая реакция экономических агентов, возникающая на основе самокоординации по принципу самокоординации (спонтанной координации) рыбьих стай), повышение эффективности генерации опекаемых благ за счет объединения имеющихся у партнеров ресурсов (технологий, интеллектуальной собственности, финансовых и административных ресурсов).

Теоретическим базисом формирования государственно-частного партнерства как канала управления инновационным развитием общества служит институциональная теория, в частности институциональная теория фирмы. Исходя из институционального понимания фирмы, транзакционные затраты агентов на осуществление взаимодействия внутри фирмы меньше затрат взаимодействия агентов на открытом рынке, что и является экономической основой для формирования фирмы. ГЧП-система как форма деловой организации, интегрируя механизм и функции рынка и механизм и функции фирмы, уже за счет этого несет в себе синергетический потенциал, складывающийся из экономии на транзакционных затратах и повышения эффективности информационно-регулятивного взаимодействия, что особенно важно в случае высокой специфичности активов и производимых благ.

Соответственно, государственная функция проведения эффективной промышленной, региональной и социальной политики включает в себя задачи поддержания конкурентной среды, обеспечения общеэкономической стабильности, экономического роста территорий и страны в целом и преодоления кризисов, являющиеся взаимосвязанными, которые частично могут быть решены посредством развития государственно-частного партнерства, а следовательно, именно партнерство может и должно служить в качестве инструмента и канала «точечного» управления хозяйственным развитием.

Но в настоящее время приходится констатировать, что интерес со стороны государства к решению значимых внутриэкономических проблем отсутствует, выражаясь лишь в попытках привлечь инвесторов в отдельных моментах и проектах регионального (муниципального) уровня, которые оптимальнее реализовывать посредством классических концессий.

References:

Investitsii v infrastrukturu i GChP 2020. Analiticheskiy obzor [Investments in infrastructure and PPP 2020. Analytical review] (2020). (in Russian).

Ablyazov T.Kh., Marusin A.V. (2019). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo kak mekhanizm razvitiya transportnoy infrastruktury v usloviyakh formirovaniya tsifrovoy ekonomiki [Public-private partnership as a mechanism of the development of transport infrastructure in the conditions of the formation of the digital economy]. Journal of International Economic Affairs. (2). 1271-1280. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.2.40593.

Baranova I.V., Muradov A.A. (2013). Instrumenty povysheniya effektivnosti innovatsionnoy deyatelnosti struktur gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Tools for improving the effectiveness of innovation activity of public-private partnerships]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 12-19. (in Russian).

Barbashina E.A. (1948). Rol gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v upravlenii protsessami innovatsionnogo razvitiya ekonomiki Rossii [The role of public-private partnership in managing the processes of innovative development of the Russian economy]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 119-130. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.11.1.111948.

Bukhvald E.M. (2020). Pravovye osnovy gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v usloviyakh realizatsii natsionalnyh proektov v Rossiyskoy Federatsii [The legal framework of public-private partnerships in the context of implementation of national projects in the Russian Federation]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (3). 503-516. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.3.100564.

Drobot E.V., Makarov I.N., Nekrasova E.A., Kadilnikova L.V. (2019). Sistemy interesov i protivorechiy uchastnikov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [System of interests and conflicts of participants of state-private partnership]. Journal of International Economic Affairs. (3). 2051-2060. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.3.40925.

Drobot E.V., Yarikova E.V. (2019). Institutsionalnyy analiz organizatsii gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v realizatsii infrastrukturnyh proektov [Institutional analysis of public-private partnership in the implementation of infrastructure projects]. Journal of International Economic Affairs. (4). 2989-3000. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.4.40838.

Makarov I.N. (2017). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sisteme finansovogo vzaimodeystviya gosudarstva i finansov korporatsiy kak instrument regulirovaniya ekonomicheskikh i sotsialnyh protsessov [Public-private partnership in a system of financial interaction between the state and corporate finances as a tool for regulation of economic and social processes]. Journal of International Economic Affairs. (1). 87-96. (in Russian). doi: 10.18334/eo.7.1.37395.

Makarov I.N., Spesivtsev V.A., Sokolov V.P. (2019). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo i interesy regionalnogo razvitiya: sistemno-institutsionalnyy analiz [Public-private partnership and the interests of regional development: a systematic institutional analysis]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (4). 371-384. (in Russian). doi: 10.18334/epp.9.4.41550.

Makarov I.N., Titova M.V., Sukhina Yu.V. (2021). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v sisteme instrumentov gosudarstvennogo upravleniya innovatsionno napravlennym ekonomicheskim razvitiem [Public-private partnership in the system of public management tools for innovative economic development]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (4). 815-826. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.4.111827.

Savina S.A., Kalashnikov D.V., Zemskova O.M. (2021). Razvitie regionalnogo agropromyshlennogo klastera na osnove gosudarstvennogo i chastnogo partnerstva [Development of digitalization of agroindustrial complex on the basis of state-private partnership: problems and prospects]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (5). 1117-1130. (in Russian). doi: 10.18334/epp.11.5.112115.

Vavilina A.V., Kirillova O.Yu., Malinovskaya M.I. (2019). Rol i perspektivy gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v razvitii regionalnoy infrastruktury Rossii [The role and prospects of public-private partnerships in developing regional infrastructure in Russia]. Journal of International Economic Affairs. (2). 1255-1270. (in Russian). doi: 10.18334/rp.20.5.40684.

Страница обновлена: 30.03.2025 в 02:15:45

Russia

Russia