Project activity at the university: features, problems and management techniques

Nagornyy D.O.1, Shcherbakov S.M.1

1 Ростовский государственный экономический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 127 | Citations: 6

Journal paper

Informatization in the Digital Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 2, Number 4 (October-December 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=49375408

Cited: 6 by 07.12.2023

Abstract:

The article is devoted to the problems of studying the project activities in the university and its automation. The features and problems of project activity and its integration into the educational process are analyzed. A model of an automated system for managing project activity at the university is being developed.

Keywords: project activity, university, management, automation

Профессиональная деятельность может быть разделена на два больших направления: операционная, или процессная деятельность и проектная деятельность. Операционная предполагает циклическое повторение определенных операций. Проектная работа включает реализацию проектов («проект» от латинского projecto – «брошенный, направленный вперед») различного масштаба.

Проект всегда предполагает уникальность и наличие четких критериев завершения [5, 11] (Dobryakova, Lyakhovich, 2020; Mikalut, Starikova, Kuzmenko, Ryabikina, 2020). Строительство моста или завода, ввод в строй новой производственной линии, открытие офиса или филиала, выход на рынок с новым продуктом, разработка программного продукта – все это примеры проектов.

Если процессная деятельность отличается ритмичностью, предсказуемостью и понятностью, то проект всегда обращен в неведомое. Управление проектной работой всегда включает следующие усложняющие факторы:

– риск. По самой своей природе проект связан с возможностью неудачи и потерь;

– неопределенность. Уникальность проекта говорит о том, что его инициатор и исполнитель не могут знать всех обстоятельств его реализации. Например, никогда заранее нельзя сказать, будет ли новый продукт пользоваться спросом покупателей;

– затраты ресурсов. Проект требует бюджета, обеспечения производственными и человеческими ресурсами;

– изменение управления. Проект предполагает временную передачу части ресурсов организации, включая трудовые, в распоряжение руководителя проектов, что влечет массу организационных и социальных сложностей;

– выход из ритмичного графика функционирования. Проект предполагает единовременное привлечение большого объема ресурсов с их последующим освобождением.

Все сказанное делает задачи управления и координации проектной работы сложными.

И по мере развития человеческой цивилизации доля проектной деятельности возрастает, при этом растет также и сложность, и масштаб проектов. Начиная от египетских пирамид и систем ирригации на Древнем Ближнем Востоке и до сегодняшних проектов освоения космического пространства.

Управление проектами – это совокупность знаний, приемов и инструментов, обеспечивающих планирование, реализацию и завершение проектов с учетом заданных критериев (срок, бюджет, функционал) его успешности.

В настоящее время проектной работе в образовании уделяется большое внимание в научной литературе и в практике управления образовательной деятельностью.

Во-первых, способность к проектной деятельности является одним из результатов обучения, которому соответствует ряд универсальных и общепрофессиональных компетенций, которые должны быть сформированы в результате обучения в вузе [13] (Evstratova, Isaeva, Leshukova, 2018).

Во-вторых, проектная деятельность рассматривается как педагогическая технология, позволяющая глубже освоить как методы профессиональной деятельности, так и предметную область. Проектный метод в обучении на разных ступенях образования рассматривается в работах [3, 7, 15] (Garas, 2020; Varlamova, 2017; Sankova, Sitnikova, 2016). Отметим также, что использование проектного метода приводит к росту мотивации обучающихся [16] (Stepanova, 2020).

В-третьих, многие вузы пытаются активизировать проектную работу своих сотрудников, организовывать проектные группы и проектные подразделения с целью усиления научно-технической и инновационной компоненты в работе вуза [9] (Kudinova, Skulmovskaya, 2018), с целью организации своего рода «прорыва» и достижения новых результатов, которые позволят вывести вуз в лидеры по критериям эффективности [6, 18] (Efremova, 2019; Sheremeteva, Stepanova, 2015).

Ряд работ посвящены задачам координации и управления проектной деятельностью в вузе, в том числе на основе применения гибких методологий [4, 17, 20] (Glushenko, Papkovskiy, Smolonogov, Sokolova, 2019; Tronin, 2016; Shcherbakov, Kalugyan, 2020).

Таким образом, следует признать, что проектная деятельность в вузе значительно отличается от проектной деятельности в бизнесе как по своим целям, так и по особенностям осуществления.

Цель проектной деятельности в вузе – прежде всего образовательная. Значительная часть проектов носят учебный характер и в принципе не предполагают получения какого-либо ценного для науки или практики результата. Сюда можно отнести большинство выполняемых курсовых проектов.

Даже если проект предназначен для решения некоторой реальной задачи, например, он дан в качестве кейса работодателем, или его разработка предполагает решение какой-либо научно-исследовательской задачи, или его целью является получение какого-то востребованного программного продукта или сервиса, в любом случае образовательная функция проекта является доминирующей.

Второй особенностью (вытекающей и первой) является высокая толерантность к неудачам. Можно сказать, что вуз – это своего рода венчурный фонд, который готов тратить время студентов (и в меньшей степени преподавателей), свои технические ресурсы и помещения для реализации проектов. Если учебный проект не будет успешен, это не скажется на эффективности работы вуза, так как педагогический результат компенсирует затраты ресурсов.

Следующая особенность – способ привлечения участников проекта. В большинстве случаев это студенты или аспиранты, которые не получают вознаграждения за участие в проекте и вступают в него либо с целью освоения компетенций, либо с целью достижения результата проекта, например с последующим выходом на стартап или для победы в конкурсах. Также немаловажным мотивом является реализация проекта для дальнейшей защиты дипломной работы или диссертации. Описанная особенность определяет значительную текучесть кадров [10, 19] (Litvinyuk, Karachon, 2020; Shibanova, Kochanzhi, 2020). В отличие от руководителя фирмы, у руководителей учебного подразделения вуза (декана или заведующего кафедрой) нет эффективных рычагов привлечения и удержания участников проекта, проектная работа – это не основная обязанность студента.

Значительная часть проектов (но далеко не все) непосредственно вписаны в учебный процесс вуза. Это положительно сказывается как на мотивации студентов, так и на бюджете их времени, ведь в учебно-методических документах вуза это время заранее предусмотрено, а сроки сдачи таких проектов увязаны с графиком и индивидуальным учебным планом студента. Также предусмотрена нагрузка преподавателей для руководства такими проектами [1] (Borisova, Dmitrieva, Ryazantseva, 2020).

Формы синхронизации проектной деятельности с ученым процессом: учебная (ознакомительная) и производственная практика, курсовые проекты, индивидуальные задания в составе дисциплин (предусмотренные листами контрольных мероприятий и рабочей программой), выпускные квалификационные работы. Отметим, что большинство таких форм ограничено во времени и ориентировано на индивидуальную, а не групповую работу. Они не предполагают также взаимодействия студентов разных курсов и разных специальностей, не говоря уже о сотрудничестве между вузами.

Наиболее интересные и перспективные проекты, к сожалению, слабо вписываются в учебный процесс вуза.

Разрабатываемые в вузе проекты должны давать некоторый выход научно-технической продукции:

– статьи в журналах РИНЦ, ВАК, Scopus и WoS;

– зарегистрированные программные средства и патенты;

– выступления на конференциях;

– участие и победы в конкурсах;

– заявки на гранты и выигранные гранты РНФ и других организаций;

– подготовленные и защищенные кандидатские и докторские диссертации.

Таким образом, критерии проектной работы в вузе значительно отличаются от общепринятых, а значит, и система автоматизации проектной деятельности должна учитывать все перечисленное [2, 8] (Garanin, 2019; Kosenok, Bezuevskaya, 2019).

Затрагивая критерии, следует обсудить и ресурсы, которые также имеют свою специфику. Это студенты и проектные команды, обладающие рядом компетенций и интересов. Привлечение этих студентов к проектной работе является важной задачей, при этом следует помнить о риске чрезмерной эксплуатации нескольких «звездных» команд. Действительно, руководителю легко привлечь успешную команду для одного, второго конкурса, события или задачи, но такая система приводит, с одной стороны, к перегрузке и выгоранию, а другой – не дает сформироваться альтернативным командам.

В целом реализованные в вузе проекты можно классифицировать так, как показано на рисунке 1. Мы выделили несколько классификационных признаков и перечислили возможные варианты.

Прокомментируем несколько позиций на рисунке. Заказчиком проекта может выступать университет или его подразделение, это обычная ситуация с большинством учебных и многих научно-исследовательских проектов. Могут существовать инициативные проекты исполнителей или руководителя. Также индустриальные партнеры университета или иные внешние организации могут предложить для разработки какой-либо проект на условиях совместного последующего внедрения и эксплуатации.

Рисунок 1. Классификация проектов с участием студентов в системе высшего образования

Наконец, отметим проекты, создаваемые по результатам выигранных грантов от научных фондов (например, РНФ, Российский научный фонд). Такие проекты в обязательном порядке предполагают подключение молодых участников, в том числе студентов и аспирантов.

По продолжительности мы указали «мгновенные проекты», которые, как правило, возникают на хакатоне или проектно-образовательном интенсиве. Такие проекты могут либо окончиться вместе с окончанием мероприятия, а могут перерасти в иной формат.

Далее рассмотрим последний признак – интеграция в учебный процесс. Лучше всего интегрированы небольшие непродолжительные учебные индивидуальные проекты. Их выполняют в рамках курсового или дипломного проектирования. Групповые проекты, проекты, выполняемые смешанными группами, вписываются в учебный процесс гораздо хуже, и значит, их руководителям и исполнителям приходится гораздо сложнее в совмещении обучения с проектной деятельностью.

По результатам анализа научной и проектной были выделены основные проблемы:

– нехватка информационного обеспечения. Студенты имеют мало информации о научных руководителях, о проектах, о направлениях научной деятельности. И поэтому, даже имея идеи и желание принимать участие в научно-исследовательской деятельности, не всегда знают, как это и где применить;

– проблема организации рабочей группы связана с тем, что научные руководители не знают, как найти желающих участников для проекта, и зачастую принуждают студентов участвовать в научной деятельности;

– отсутствие контроля над научными проектами. Руководство факультета не всегда имеет достаточно информации о выполненной работе участников проекта.

Нами был проведен опрос студентов по поводу участия в проектной работе и сопутствующих проблем и ограничений. На рисунке 2 показаны некоторые результаты опроса.

Опрос, с одной стороны, показал существование ряда проблем, с другой – продемонстрировал возможность усиления проектной работы за счет вовлечения новых участников среди студентов.

Главными проблемами для участия в проектной работе студенты видят:

– сложность совмещения с учебой. Действительно, проектная работа отнимает много времени и практически не совпадает с жестко зафиксированными учебными планами и рабочими программами дисциплин. Курсовое проектирование предназначено для освоения одной дисциплины, ограничено во времени и не предполагает командной работы на основе разнообразных по возрасту и направлениям подготовки участников, а значит, успехи в проектной деятельности слабо отразятся на успеваемости студента;

Рисунок 2. Интересующие студентов направления проектной деятельности

– нехватка руководителей и общения с ними. Преподаватели, сотрудники и аспиранты, а также привлеченные сторонние специалисты могли бы руководить проектами. Однако занятость потенциальных руководителей, отсутствие информации и взаимодействия со студентами затрудняют появление и продолжение работы над проектами. Кроме того, многим руководителям не хватает специфических компетенций по проектному менеджменту;

– несколько оторванный от жизни пул проектов. Гораздо интереснее реализовывать решение, которое будет востребовано на рынке.

Частично проблемы коммуникации между потенциальными участниками проектной деятельности в вузе, а также проблема мониторинга проектной деятельности могли бы быть решены за счет автоматизации [12] (Nagornyy, Kondrikov, Shcherbakov, 2020).

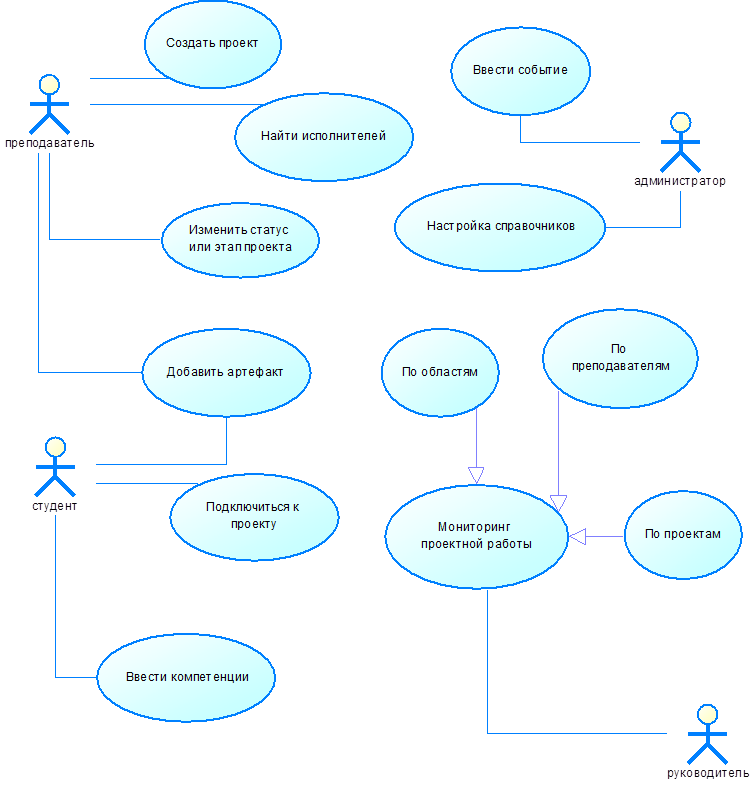

На рисунке 3 показана диаграмма прецедентов языка UML [14] (Rambo, Blakha, 2007) автоматизированной системы управления проектной деятельности вуза. Диаграмма позволяет описать основных пользователей и варианты использования ими автоматизированной системы управления проектной деятельностью вуза.

Рисунок 3. Диаграмма прецедентов автоматизированной системы управления проектной деятельности вуза

Построена визуальная модель системы управления проектной деятельностью в вузе с помощью диаграмм языка UML. Такая система включает функции ведения событий, ведения команд, ведения компетенций и интересов обучающихся, учет длящихся проектов, учет и анализ формальных результатов проектной деятельности, аналитическую подсистему, позволяющую отражать результаты проектной деятельности в виде дашбордов. Спроектированы дашборды для руководителей учебных подразделений вуза.

Перспективы развития заключаются в совершенствовании системы KPI для проектной деятельности в вузе, связанной с интеграцией в учебный процесс, охватом студентов и преподавателей проектной работой и оценкой эффективности проектной работы.

References:

Borisova A.A., Dmitrieva L.I., Ryazantseva I.V. (2020). Kadrovoe obespechenie vuza: ogranichiteli rosta i rezultativnosti [Higher education institution staffing: constraints to growth and efficiency]. Russian Journal of Labor Economics. (12). 1269-1280. (in Russian). doi: 10.18334/et.7.12.111256.

Dobryakova K.V., Lyakhovich D.G. (2020). Planirovanie realizatsii proektov v proektno-orientirovannoy organizatsii: sistema i algoritm vnedreniya [Project implementation planning in a project-oriented organization: implementation system and algorithm]. Russian Journal of Innovation Economics. (3). 1179-1192. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.10.3.110743.

Efremova P.V. (2019). Pokazateli otsenki effektivnosti razvitiya innovatsionnoy deyatelnosti vuzov [Indicators for assessing the effectiveness of the universities innovative activity development]. Russian Journal of Innovation Economics. (3). 989-1010. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.3.41001.

Evstratova L.A., Isaeva N.V., Leshukova O.V. (2018). Proektnoe obuchenie. Praktiki vnedreniya v universitetakh [Project training. Implementation practices at universities] (in Russian).

Garanin M.A. (2019). Transformatsiya universiteta v tsentr prostranstva vnedreniya innovatsiy [Transformation of the university into the center of the innovation space]. Russian Journal of Innovation Economics. (3). 955-968. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.3.40957.

Garas L.N. (2020). Metod proektov v vysshey shkole [The method of projects in higher education] Information and communication technologies. Project activity in the educational and information and communication process: experience and prospects. 165-168. (in Russian).

Glushenko S.A., Papkovskiy D.K., Smolonogov D.S., Sokolova U.A. (2019). Vnedrenie gibkikh metodologiy upravleniya v studencheskuyu proektnuyu deyatelnost [Implementation of flexible management methodologies in student project activities] (in Russian).

Kosenok S.M., Bezuevskaya V.A. (2019). Proektnoe upravlenie v universitete – otvet na vyzovy vremeni [Project management at the university: a response to the challenges of time]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (4). 595-604. (in Russian). doi: 10.18334/epp.9.4.41500.

Kudinova O.S., Skulmovskaya L.G. (2018). Proektnaya deyatelnost v vuze kak osnova innovatsiy [Project activities in the university as a basis of innovation]. Modern problems of science and education. (4). 104. (in Russian).

Litvinyuk A.A., Karachon P. (2020). O problemakh uderzhaniya talantlivyh molodyh spetsialistov v regionalnyh nauchnyh tsentrakh i vuzakh Rossii [The problems of retaining talented young specialists in regional research centers and universities in Russia]. Leadership and management. (4). 599-612. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.4.111188.

Mikalut S.M., Starikova M.S., Kuzmenko Ya.V., Ryabikina V.V. (2020). Klyuchevye faktory uspekha upravlencheskogo konsaltinga i ikh vliyanie na rezultativnost konsaltingovogo proekta [Key success factors of management consulting and their impact on the consulting project efficiency]. Leadership and management. (4). 677-696. (in Russian). doi: 10.18334/lim.7.4.110921.

Nagornyy D.O., Kondrikov N.A., Scherbakov S.M. (2020). Razrabotka avtomatizirovannoy sistemy upravleniya proektnoy deyatelnostyu v vuze [Development of an automated project management system at the university] Information and communication technologies. Project activity in the educational and information and communication process: experience and prospects. 56-61. (in Russian).

Rambo Dzh., Blakha M. (2007). UML 2.0. Obektno-orientirovannoe modelirovanie i razrabotka [UML 2.0. Object-oriented modeling and development] (in Russian).

Sankova G.V., Sitnikova S.Yu. (2016). Proektnaya deyatelnost kak sredstvo formirovaniya professionalnyh kompetentsiy [Project activity as a means of forming professional competencies]. Higher education today. (9). 42-45. (in Russian).

Scherbakov S.M., Kalugyan K.Kh. (2020). Klassifikatsiya oshibok pri razrabotke uchebno-metodicheskoy dokumentatsii vuza [Errors classification in educational and methodological documentation of the university]. Informatizatsiya v tsifrovoy ekonomike. (1). 35-42. (in Russian). doi: 10.18334/ide.1.1.113223.

Sheremeteva E.N., Stepanova T.E. (2015). Prioritetnoe napravlenie razvitiya vuza: nauchno-issledovatelskaya deyatelnost [Priority trends of higher school development: research work]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 9-26. (in Russian). doi: 10.18334/inec.5.1.439.

Shibanova A.A., Kochanzhi I.D. (2020). Sovershenstvovanie sistemy oplaty truda prepodavateley vuzov [Improving the system of university professors remuneration]. Russian Journal of Labor Economics. (7). 609-616. (in Russian). doi: 10.18334/et.7.7.110707.

Stepanova E.V. (2020). Proektnoe obuchenie – sposob povysheniya motivatsii studentov [Project-based learning is a way to increase students' motivation] (in Russian).

Tronin V.G. (2016). Vozmozhnosti primeneniya gibkikh metodologiy upravleniya proektami pri obuchenii v vuze po tekhnicheskim spetsialnostyam [The possibility of applying agile methodologies project management training in universities on technical specialties]. Bulletin of Ulyanovsk State Technical University. (3(75)). 4–6. (in Russian).

Varlamova S. G. (2017). Ispolzovanie proektnoy deyatelnosti kak metoda obucheniya studentov vuza [Using project activity as a method of teaching university students]. Scientific and methodical electronic Concept magazine. 25 199–201. (in Russian).

Страница обновлена: 30.04.2025 в 22:16:27

Russia

Russia