Public-private partnership as a mechanism for preventing a conflict of interests of business and government

Krasnov A.D.1

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Russia

Download PDF | Downloads: 42 | Citations: 2

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 15, Number 8 (August 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46552578

Cited: 2 by 24.01.2023

Abstract:

The main direction of the development of interaction between government and business is the tendency to strengthen cooperation between government and business, both in developed and developing countries. Such cooperation is mainly manifested in socially significant sectors of the economy, such as electric power, transport, social infrastructure (health and education), the agricultural complex.

At the same time, for the Russian Federation and its socio-economic conditions, as well as its territorial organization, a necessary condition for overcoming the socio-economic crisis and strengthening the territorial integrity of the country is a public-private partnership.

Within the framework of this article, an attempt to analyze public-private partnership as a mechanism for preventing a conflict of interests of business and government is made. According to the author, this article will arouse the interest of the scientific community, which pays special attention to the problems and prospects of the development of public-private partnership.

Keywords: public-private partnership, power, business, economy, conflict, mechanism

JEL-classification: L32, L38, M21

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современное партнерство бизнеса и власти в России можно определить лидирующей ролью государства.

Усиливающиеся дирижистские тенденции и государственный патернализм создают препятствия на пути реализации бизнесом своей деятельности. Бизнес в России сегодня деполитизирован и гиперполитизирован одновременно. С одной стороны, бизнес демонстративно отстранен от участия в политике и борьбы за власть.

С другой, гиперполитизацию можно понимать как использование бизнеса в качестве инструмента в руках политической элиты в ходе решения тех или иных проблем (в основном межгосударственных) [7, c. 153] (Pratsko, 2017, р. 153).

Цель исследования – анализ государственно-частного партнерства как механизма предотвращения конфликта интересов бизнеса и власти.

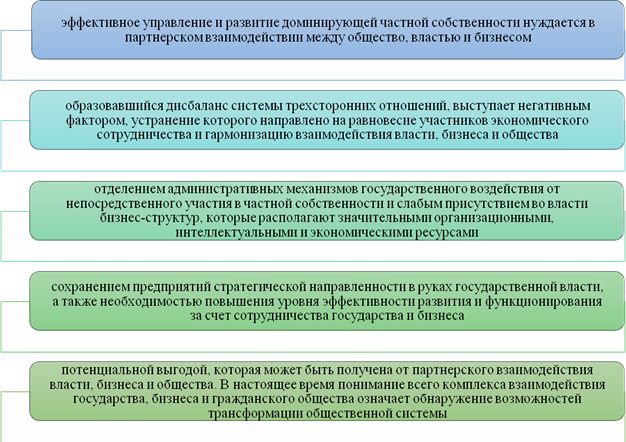

Прежде чем перейти непосредственно к исследованию, представляется возможным рассмотреть факторы необходимости взаимодействия власти и бизнеса.

На

рисунке 1 представлены факторы необходимости взаимодействия власти

и бизнеса.

На

рисунке 1 представлены факторы необходимости взаимодействия власти

и бизнеса.

Рисунок 1. Факторы необходимости взаимодействия власти и бизнеса

Источник: [9, c. 51] (Chistova, 2017, р. 51).

Особую важность задача обеспечения взаимодействия власти и бизнеса имеет для России, поскольку формирование государственности и становление полноценного гражданского общества во многом зависят от успешного функционирования и взаимодействия этих основных субъектов социально-политических процессов [9, c. 51–52] (Chistova, 2017, р. 51–52).

Основным направлением развития взаимодействия власти и бизнеса является тенденция усиления сотрудничества власти и бизнеса как в развитых, так и в развивающихся странах.

Преимущественно такое сотрудничество проявляется в общественно значимых отраслях экономики: электроэнергетика, транспорт, социальная инфраструктура (здравоохранение и образование), аграрный комплекс. Это связано с тем, что предприятия данных отраслей, как правило, имеют стратегическое значение и не могут быть полностью приватизированы, но в то же время государство не всегда обладает достаточными ресурсами и управленческим опытом, необходимыми для их развития [5, c. 33] (Peruashev, 2019, р. 33).

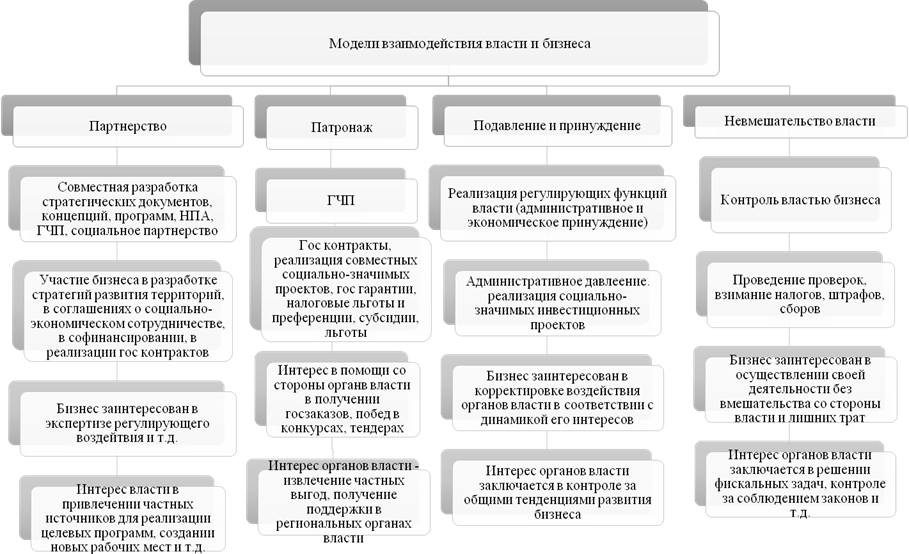

Перспективы развития отношений власти и бизнеса в современных условиях представлены моделями взаимодействия властных и предпринимательских структур с учетом интересов сторон на рисунке 2.

Рисунок

2.

Перспективные модели взаимодействия власти и бизнеса с учетом интересов сторон

Рисунок

2.

Перспективные модели взаимодействия власти и бизнеса с учетом интересов сторон

Источник: [9, c. 51–52] (Chistova, 2017, р. 51–52).

Автор согласен с мнением Е.В. Симоновой о том, что власти чаще всего ожидают от бизнеса, что их стратегии развития будут совпадать с государственной экономической политикой, что бизнес будет предоставлять возможность использовать свой интеллектуальный потенциал в работе над общественно значимыми проектами и способствовать выработке совместных решений в развитии территорий [8, c. 48–49] (Simonova, 2018, р. 48–49).

Следовательно, перспективы развития отношений власти и бизнеса в современных условиях заключаются в рациональном использовании существующих моделей взаимодействия власти и бизнеса с учетом интересов сторон.

Так, например, для превращения ГЧП в мощный рычаг инновационной модернизации российской экономики и ее региональных звеньев важное значение имеет формирование экономических, правовых и институциональных механизмов, ориентирующих эти отношения на приоритетные для государства и общества сферы экономической деятельности. На сегодняшний день приоритетом использования ГЧП является реальный, в частности промышленный сектор национальной экономики, его модернизация и дальнейшее развитие на инновационной основе.

Приоритетная отраслевая и территориальная локализация проектов ГЧП должна в равной мере соответствовать и интересам частных инвесторов. Целенаправленное воздействие на эти интересы и составляет собой сегодня основную задачу совершенствования управления развитием практики ГЧП.

В качестве проекта ГЧП следует рассматривать проект, который по своей сути должен отвечать таким определенным критериям, как:

- разделение рисков между государством, а также частным партнером (бизнесом);

- учет не только государственных, но также частных интересов (бизнес-интересов);

- соответствие целям социального, а также экономического развития и последующим стратегиям, направленным на развитие;

- достижение социальных эффектов, которые носили бы исключительно положительный характер;

- возможность осуществления государственного софинансирования проектов ГЧП.

Как известно, территориальные стратегии социально-экономического развития регионов не только разрабатываются, но и реализуются на принципах партнерства, в том числе государственно-частного. Стратегия учитывает как интересы государства, прежде всего территориальных органов власти и управлений, в аспекте согласования действий и выбора приоритетных направлений распределения средств, так и интересы частных структур, связанные с развитием на перспективу, приоритетными направлениями поддержки и стимулирования властей, долгосрочными инвестициями.

Между тем, как показывает мировая практика, адекватным образом отражая сложную структуру и функционирование современной смешанной экономики, механизм ГЧП удачно вписывается в новую парадигму взаимоотношений государства и бизнеса. Подобный способ эффективного взаимодействия, а также использования потенциала частного предпринимательства и возможностей государства приобретает всю большую популярность в России.

Вне зависимости от организационно-правовой формы для ГЧП свойственны следующие обязательные признаки:

- долгосрочный характер партнерства (свыше 3 лет);

- распределение ответственности и рисков между партнерами за счет привлечения частного партнера не только к строительству объекта, но и к его дальнейшей эксплуатации и/или техническому обслуживанию;

- частичное или полное финансирование создания объекта общественной инфраструктуры частным партнером [6].

Статистика свидетельствует о том, что в среднем срок заключения концессионных соглашений в России составляет 13,1 года [2]. Необходимость в долгосрочном характере проектов ГЧП вызвана потребностью возврата инвестированных средств частных инвесторов и сложностью подобных проектов. По причине долгосрочного характера партнерства и потребности в формализации всех имеющихся условий на эксплуатационном и инвестиционном этапах договорные отношения для проектов ГЧП являются более сложными, чем договорные отношения для государственного заказа или других видов правоотношений бизнеса и государства. Это становится причиной более высокой себестоимости предпроектных, подготовительных работ по проектам ГЧП и требует существенно большего количества времени на этапе согласования между частным и публичным партнером.

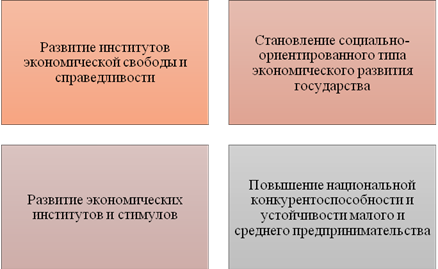

Также одним из способов развития отношений власти и бизнеса в современных условиях можно назвать развитие взаимодействия властных структур с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП) (рис. 3).

Рисунок

3.

Развитие взаимодействия властных структур с представителями малого и среднего

предпринимательства

Рисунок

3.

Развитие взаимодействия властных структур с представителями малого и среднего

предпринимательства

Источник: [8, c. 48] (Simonova, 2018, р. 48).

Взаимодействие бизнеса и власти – это форма организации функциональных коммуникаций, обеспечивающих согласование (защиту) интересов субъектов экономической деятельности (предпринимателей) и государства посредством достижения компромисса (консенсуса) по ключевым вопросам выработки и реализации социально-экономической политики, обеспечивающей устойчивое развитие и конкурентоспособность национальной экономики.

В рамках взаимоотношений бизнеса и власти конфликт имеет созидательную природу, поскольку вытекает из конструктивной модели поведения соответствующих участников. При этом государство заинтересовано в преодолении противоречий и поиске компромисса, в том числе между субъектами бизнеса, которые имеют принадлежность к разным отраслям экономики и (или) отличаются по масштабу экономической деятельности.

Конфликты бизнеса и власти как практическая форма выражения противоречия публичного и частного интересов в сфере предпринимательской (экономической) деятельности, имеющего априорный характер, разрешается посредством конструктивного взаимодействия указанных субъектов в ходе разработки проектов нормативных правовых актов государственными органами (институтами международных организаций), а также проектов решений в порядке административного сопровождения экономических процессов. При этом основой (гарантией) для конструктивного взаимодействия служит правовая регламентация (процедурная обусловленность).

Конфликты бизнеса и власти на макроуровне связаны с формированием правовых основ, устанавливающих пределы и форму участия государства (международной организации) в экономических процессах. В свою очередь, конфликты на микроуровне возникают в ходе административного сопровождения экономических процессов как посредством актов правового регулирования, так и посредством решений уполномоченных органов [4, c. 41–42] (Kuzevanova, Poltavskaya, 2014, р. 41–42).

Юридическая процедура, обуславливающая взаимодействия бизнеса и власти на макроуровне, обеспечивает поступательное формирование правовых основ, устанавливающих пределы государственного регулирования в экономике, что позволяет построить национальную (наднациональную) модель с учетом специфики конкретной страны (таможенной территории) и, соответственно, обеспечить баланс публичного и частного интересов. Теоретическое обобщение инструментов государственного регулирования в экономике позволяет выделить американскую, западноевропейскую, скандинавскую и восточноазиатскую модели. В свою очередь, на наднациональном уровне соответствующие пределы выражаются в переходе к согласованной, скоординированной и единой политике государств – членов соответствующей международной организации.

Обеспечение баланса публичного и частного интересов на микроуровне осуществляется посредством преодоления конфликтов бизнеса и власти в сфере государственной (наднациональной) финансовой поддержки (как в форме расходов, так и в форме недополученных доходов), таможенно-тарифного (нетарифного) регулирования, государственного регулирования рынка (обеспечения добросовестной конкуренции), включая внешнее обращение товаров и услуг, обеспечения качества и безопасности товаров (услуг).

Заключение

Проведенное исследование позволяет отметить, что решение имеющихся проблем и перспективы развития отношений власти и бизнеса в современных условиях заключаются в:

1. Формировании модели государственного регулирования в экономике. Например, высокие социальные обязательства, принятые на себя государством, покрываются за счет бюджетных средств, основным источником пополнения которых служит налоговая нагрузка на бизнес. В этой связи поиск оптимальной схемы бюджетных назначений и, соответственно, балансирование бюджета требуют взаимодействия бизнеса и власти, нацеленного на поиск баланса публичного и частного интересов.

2. Международной экономической интеграции (присоединение к глобальной международной торговой организации). При присоединении к ВТО Россия приняла на себя обязательства по ограничению финансовой поддержки отечественных производителей (исключительно в пределах разрешенного объема финансирования) и связыванию ввозных таможенных пошлин. В свою очередь, при низком уровне конкурентоспособности отечественных производителей указанные ограничения могут иметь критические последствия.

References:

Aleshkina O.V. (2020). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: teoreticheskie osnovy, formy i mekhanizm postroeniya otnosheniy mezhdu uchastnikami [Public private partnership: theoretical foundations, forms and mechanism for building relations between participants]. Vectoreconomy. (4(46)). 58. (in Russian).

Chistova M.V. (2017). Gosudarstvennaya podderzhka innovatsionnoy deyatelnosti: opyt regionov Rossiyskoy Federatsii [State support of innovation: experience of the regions of the Russian Federation]. The Bulletin of the Adyghe State University, Series \\. (2(200)). 44-54. (in Russian).

Churikov V.A. (2020). K voprosu o gosudarstvenno-chastnom partnerstve, ego formakh i vidakh [Concerning public-private partnership, its forms and types]. The young scientist. (21 (311)). 415-418. (in Russian).

Kuzevanova A.L., Poltavskaya M.B. (2014). Problemy i perspektivy vzaimodeystviya biznesa, gosudarstva i nekommercheskikh organizatsiy v sovremennyh rossiyskikh usloviyakh [Problems and prospects of the interaction of business, state and not-for-profit organizations in the modern Russian conditions]. Business. Education. Law. Bulletin of the Volgograd Business Institute. (1 (26)). 40-44. (in Russian).

Peruashev A.T. (2019). Novyy format otnosheniy mezhdu gosudarstvom i biznesom [A new format of the state and business relations] The crisis of the economic system as a factor of instability of modern society. 30-36. (in Russian).

Pratsko G.S. (2017). Publichnoe pravo, kak chast sistemy deystvuyushchego prava [Public law as part of the system of current law] (in Russian).

Simonova E.V. (2018). Formy i mekhanizmy sotsialno-ekonomicheskogo partnerstva mezhdu biznesom i gosudarstvom [Forms and mechanisms of socio-economic partnership between business and the state]. Teoreticheskie i prikladnye voprosy ekonomiki i sfery uslug. (8). 46-50. (in Russian).

Yeskomb E.R. (2015). Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: osnovnye printsipy finansirovaniya [Public-private partnership: basic principles of financing] (in Russian).

Страница обновлена: 06.06.2025 в 10:51:06

Russia

Russia