Optimization of production spatial location as a basis for the peripheral regions development

Avtsinova A.A.1, Makarov I.N.1

1 Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», Russia

Download PDF | Downloads: 16 | Citations: 2

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 9 (September 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46670061

Cited: 2 by 31.03.2023

Abstract:

The article is devoted to the optimization of the production spatial location in the context of forming the basis for the peripheral regions development. The article considers the dynamics of socio-economic development of Siberia and the Far East. Possible strategies for the development of this region, including major infrastructure projects and the construction of new cities, are being considered. It is proved that the location and development of productive forces is essentially a national task, poorly regulated by the market and assuming state influence.

Keywords: spatial location, spatial development, peripheral regions, socio-economic development

JEL-classification: R11, R12, R13

«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном»

М.В. Ломоносов

Введение

В настоящее время одной из основных и насущных проблем экономического развития является дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития.

Актуальность этого вопроса связана с неравномерностью размещения производительных сил в отечественной экономике и назревшей потребностью в определении и активном использовании инструментов, стимулирующих сбалансированное развитие регионов.

Развитие периферийных регионов, в особенности отдаленных районов Дальнего Востока и Сибири, является задачей стратегической важности, решение которой необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Вопросам размещения производств и моделей пространственного развития регионов посвящены публикации Адамеску А. [2] (Adamescu, 2017), Мыльникова Е.М., Нагибина Н.П., Якупова О.В. (Mylnikova, Nagibina, Yakupova, 2019), Валиева Б.Б. [4] (Valiev, 2015), Головановой С.В. [5] (Golovanova, 2008), Дробот Е.В. [18, 19] (Drobot, Makarov, Yarikova, 2019; Makarov, Drobot, Avtsinova, Filonenko, 2019), Макарова И.Н. [18, 19] (Drobot, Makarov, Yarikova, 2019; Makarov, Drobot, Avtsinova, Filonenko, 2019) и др. Вопросы неравенства и периферийной экономики рассматривались в работах таких авторов, как Фенин К.В. [10] (Fenin, 2019), Тагаров Б.Ж. [9] (Tagarov, 2020), устойчивость регионального развития и институциональная среда управления являлись предметом исследования Рабкина С.В. [7] (Rabkin, 2021), Бородкиной В.В. [3] (Borodkina, 2014).

Для большинства экономистов и историков не является секретом, что отличительной особенностью современного этапа развития нашей страны, кардинально противоречащего специфике пространственного развития времен Российской империи и тем более послевоенного Советского Союза, является существенное центростремительное движение населения при сопровождающем данное движение угасании периферийных территорий и усилении неоднородности развития территорий.

Вопрос преодоления дифференциации регионов страны по уровню социально-экономического развития является крайне важным для государства. Дифференциация регионов проявляется по целому ряду признаков и векторов: между регионами центра и периферии, западом и востоком, севером и югом, Москвой и остальными регионами.

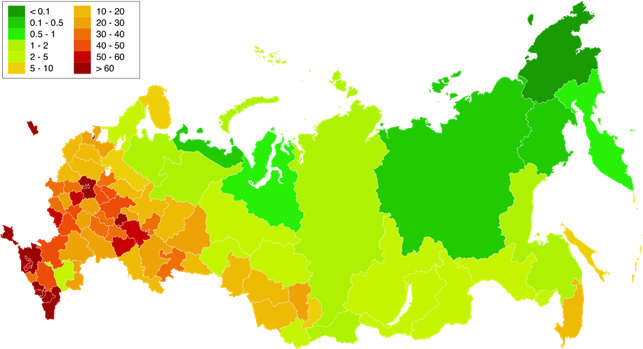

На рисунке 1 представлена плотность населения в субъектах Российской Федерации.

По состоянию на 1 января 2021 года средняя плотность населения в России составила 8,54 чел./км². Самая низкая плотность населения среди субъектов Российской Федерации – в Чукотском автономном округе (0,07 чел./км²). Самая высокая – в городах федерального значения: Москве (4941,45 чел./км²), Санкт-Петербурге (3837,73 чел./км²), Севастополе (590,27 чел./км²) [1].

Рисунок 1. Плотность населения в регионах России (2021 г.), чел./км2

Источник: [17].

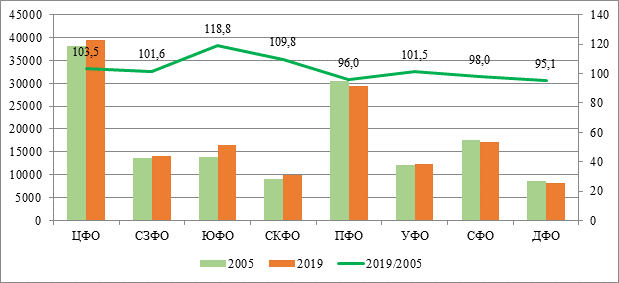

На рисунке 2 представлена динамика среднегодовой численности населения по федеральным округам за период 2005–2019 гг. В Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах отмечается существенное сокращение численности населения [12] (Dolmatov, Dolmatova, 2017). В относительных величинах «лидирует» ДФО, где сокращение достигло 4,85%, затем идет ПФО – 4,01% и СФО – 1,96%. В абсолютных величинах ситуация несколько иная: ПФО – сокращение на 1 223,5 тыс. чел, ДФО – 417,1 тыс. чел, СФО – 342,9 тыс. чел.

Рисунок 2. Среднегодовая численность населения, тыс. чел (правая шкала) и темпы роста среднегодовой численности населения, % (левая шкала) по федеральным округам

Источник: составлено авторами по [8].

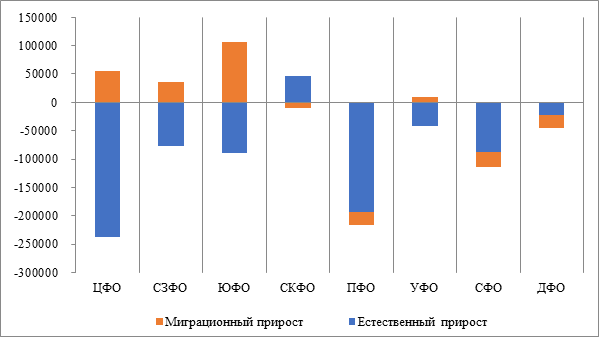

Следует отметить, что численность населения в вышеуказанных округах сокращается как вследствие естественной убыли, так и по причине отрицательного миграционного прироста (рис. 3).

Рисунок 3. Вклад естественного прироста и миграционного прироста в изменение численности населения (2019 г.), чел.

Источник: составлено авторами по [8].

Отрицательный миграционный прирост становится следствием, с одной стороны, наличия проблем в регионах, которые становятся причиной оттока населения, с другой стороны, оказывает влияние и снижение потока въезжающего населения. Причина второго явления может заключаться в снижении привлекательности территории. Например, если раньше в сибирские регионы население перебиралось в расчете на высокие зарплаты, то сейчас в целом можно отметить снижение конкурентоспособности регионов Сибири и Дальнего Востока в части зарплат и надбавок. Таким образом, происходит отток населения, и в первую очередь трудоспособного населения. Как результат – предприятия региона испытывают потребность в кадрах.

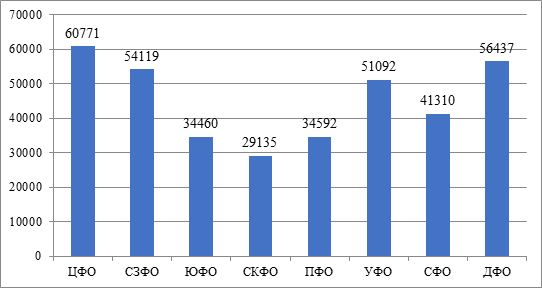

Рисунок 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (2019 г.), руб.

Источник: составлено авторами по [8].

Низкие зарплаты также влияют и на отток населения. Ответом на это должно стать создание высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой. Помимо стремления заработать больше, на миграцию влияет и желание населения улучшить качество жизни.

При этом нельзя забывать и о высоком уровне дифференциации по уровню социально-экономического развития внутри самих регионов. В отдаленных районах зачастую большими темпами сокращается рождаемость и растет смертность, депрессивные районы имеют значительно большую долю бедного населения. Усиливается внутренняя миграция в регионах, растет число малочисленных населенных пунктов, вымирают деревни и поселки. Существенный отток населения обостряет проблему обеспечения кадровой безопасности на уровне фирм, муниципальных образований и целых регионов.

Бытовавшее во времена переходных реформ, да и встречающееся и сейчас мнение о том, что рынок будет самостоятельно и успешно регулировать все экономическое отношения, в том числе и межрегиональные, привело к усилению межрегиональной конкуренции в ненужной плоскости.

Размещение и развитие производительных сил является по своей сути общенациональной задачей, при этом территориальное развитие и территориальное разделение труда должно быть основано на территориальном регулировании, которое может иметь различную форму.

В качестве механизмов могут использоваться: законодательное регулирование, прогнозирование, планирование и программирование развития экономики региона, перераспределение национального дохода посредством бюджетной системы, реализация целевой региональной политики.

Выявление факторов, определяющих направление развития регионов и построение на основе подобного анализа индивидуальных стратегий социально-экономического развития территорий, предполагает сбалансированную политику комплексного территориального развития, основанного на прогнозировании и программировании и синергетических эффектах от сочетания мер государственного регулирования и стимулирующего влияния рыночных механизмов.

Амбициозно звучит предложение министра обороны России Сергея Шойгу о создании в Сибири нескольких новых городов – крупных научно-промышленных, экономических центров [13].

Реализация подобных проектов, при условии ее высокой эффективности, может позволить стабилизировать ситуацию, а в будущем, возможно, и преломить, конечно, при условии создания соответствующей инфраструктуры, развития высокотехнологичных производств и высокопроизводительных рабочих мест и высокого уровня развития социальной сферы в регионе.

Примечательно, что, по данным URA.RU [14], первый проект по созданию нового города в Сибири планируется к реализации уже в 2022 г. Потенциальным местом создания называется Минусинская котловина, где, как отмечают эксперты, уже частично создана инфраструктура, существующие города имеют потенциал роста, реализуются ряд инвестпроектов и имеется возможность создания кластеров.

Со ссылкой на свои источники URA.RU отмечает, что стратегия развития Сибири разрабатывается в том числе на основе замыслов еще царских и советских времен. В качестве флагманского проекта подобной стратегии называется создание в регионе решетки железных дорог по аналогии с проектами И.В. Сталина по пересечению ж/д путей с запада на восток и с севера на юг.

В рамки этой концепции хорошо укладывается идущая модернизация БАМа и Транссиба. Даже негативные последствия пандемии не затронули процессы, а пересмотр Правительством инвестиционной программы развития железнодорожной инфраструктуры на 2021 г. не затронул расходы на БАМ и Транссиб.

Большое значение играет Восточный полигон, обеспечивающий транспортировку грузов в страны АТР. Развитие грузоперевозок на данном направлении ограничивается как раз таки пропускной способностью участков магистралей.

Буквально на днях, в августе 2021 г. был дан старт реконструкции северо-восточной хорды БАМа. Планируется проложить 340 км пути, что должно способствовать преодолению существующих логистических ограничений и развитию транзитного потенциала региона.

Вопросы транспортного сообщения между востоком и западом страны являются актуальным направлением на протяжении нескольких столетий.

Первый проект постройки тихоокеанской железной дороги, которая бы пролегала через северную оконечность Байкала, был разработан Русским техническим обществом еще в 1888 году. Строительство БАМа началось еще задолго до Великой Отечественной войны, но, конечно же, масштаб Всесоюзной стройки БАМ приобрел в 1974 году. На рисунке 5 представлено географическое положение БАМа.

Рисунок 5. Географическое положение БАМа

Источник: [16].

Таким образом, расширение БАМа будет способствовать повышению надежности сообщения по направлениям «восток – запад», а также позволит наращивать объемы грузоперевозок и товарооборота со странами АТР.

Однако в большинстве своем речь идет об экспорте природных ресурсов, что не соответствует необходимой перестройке экономики от сырьевой модели к инновационному развитию.

Необходимым является проведение новой индустриализации в масштабах всей страны и тем более в Сибири и на Дальнем Востоке. От экспорта сырья необходимо перейти к обработке и производству продукции высоких переделов. Это требует разработки программ восстановления промышленности и развития, программ привлечения трудовых ресурсов и их последующего закрепления за счет значительного повышение уровня и качества жизни населения.

При этом повышение качества жизни должно быть непременно обеспечено транспортной связанностью территорий, физической и, что не менее важно, ценовой доступностью пассажирских перевозок и перелетов.

Не менее важным является вопрос сохранения экологии, ликвидации накопленного ущерба, совершенствования системы обращения с отходами, сокращения выбросов, особенно при планировании будущего роста промышленного производства.

Возвращаясь к вопросу пространственного размещения производств, помимо традиционных факторов, таких как развитая база основного ресурса, трудовые ресурсы, районы потребления, источники энергии, выход на экспортные рынки, необходимо учитывать и такие факторы, как возможность информационного обмена между экономическими агентами, что особенно важно для инновационной деятельности и может объяснять концентрацию производства; эффекты внутреннего рынка региона; вертикальные связи, существующие между отраслями.

Заключение

Таким образом, можно сформулировать следующие направления деятельности по развитию периферийных регионов: проведение новой индустриализации с учетом перспективной специализации районов и в рамках ориентации на производство продукции верхних переделов, создание высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, обеспечение транспортной связанности территорий и повышения качества жизни населения.

[1] Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781?print=1 (дата обращения: 01.09.2021).

References:

Regiony Rossii. Sotsialno-ekonomicheskie pokazateli. 2020 [Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2020] (2020). (in Russian).

Abdullaev D.M. (2015). Opyt prostranstvenno-territorialnogo razvitiya Evropeyskogo kontinenta v kontekste proektnogo planirovaniya i upravleniya [Experience of spatial and territorial development of the European continent in the context of project planning and management]. Journal of International Economic Affairs. (3). 50-55. (in Russian).

Adamesku A. (2017). Sovetskiy opyt regulirovaniya territorialnogo razvitiya (kriticheskiy analiz) [The Soviet experience of regulating territorial development (critical analysis)]. The Economist. (3). (in Russian). doi: 62-70.

Belov A.V. (2012). K voprosu o prostranstvennom razmeshchenii faktorov proizvodstva v sovremennoy Rossii [Concerning the spatial location of production factors in modern Russia]. Spatial Economics. (2). 9-28. (in Russian).

Borodkina V.V. (2014). Otsenka ustoychivosti territorialnogo razvitiya [Sustainability assessment of territorial development]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (2). 31-38. (in Russian). doi: 10.18334/epp.4.2.403.

Dolmatov S.N., Dolmatova T.V. (2017). Demograficheskaya situatsiya v Sibiri i na Dalnem Vostoke kak faktor ogranicheniya tempov razvitiya lesnoy i khimicheskoy promyshlennosti [Demographic situation in Siberia and the Far East as a factor of the limitations of the terms of development of the forest and chemical industry]. Sibirskiy meditsinskiy zhurnal (Irkutsk). (4). 27-30. (in Russian).

Drobot E.V., Makarov I.N., Yarikova E.V. (2019). Prostranstvennoe razvitie Rossii: problemy differentsiatsii v usloviyakh globalizatsii [Spatial development of Russia: problems of differentiation in the conditions of globalization]. Journal of International Economic Affairs. (2). 855-866. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.2.40811.

Fenin K.V. (2019). Teoreticheskoe issledovanie kontseptualnogo soderzhaniya dvukh fundamentalnyh podkhodov k interpretatsii dinamiki territorialnogo ekonomicheskogo neravenstva [The theoretical study of the conceptual content of two fundamental approaches to the interpretation of the dynamics of territorial economic inequality]. Journal of International Economic Affairs. (1). 339-352. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.1.39924.

Golovanova S.V. (2008). Endogennoe izmenenie kontsentratsii i territorialnogo razmeshcheniya proizvodstva v Rossii [Endogenous change in the concentration and territorial location of production in Russia] (in Russian).

Makarov I.N., Drobot E.V., Avtsinova A.A., Filonenko N.Yu. (2019). Prostranstvennoe razvitie Rossii: problemy mezhregionalnoy differentsiatsii [The spatial development of Russia: problems of interregional differentiation]. Journal of International Economic Affairs. (4). 2953-2964. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.4.41347.

Mylnikova E.M., Nagibina N.P., Yakupova O.V. (2019). Model privlekatelnosti territorii – «mnogougolnik territorialnoy privlekatelnosti» [Model of territory attractiveness - polygon of territorial attractiveness]. Journal of International Economic Affairs. (2). 1321-1328. (in Russian). doi: 10.18334/eo.9.2.40662.

Nuttunen P.A. (2018). Mnogomernost kak printsip sistemnosti ekonomicheskikh otnosheniy v protsesse prostranstvennogo obustroystva selskikh territoriy [Multidimensionality as a principle of systematic economic relations in the process of spatial arrangement of rural territories]. Izvestiya SPbGAU. (3 (52)). 158-164. (in Russian).

Rabkin S.V. (2021). Institutsionalnaya sreda regionalnogo upravleniya: sovremennye vyzovy sotsialno-ekonomicheskoy bezopasnosti territorialnogo razvitiya [Institutional environment of regional governance: current challenges to socio-economic security of territorial development]. Ekonomicheskaya bezopasnost. (1). 89-100. (in Russian). doi: 10.18334/ecsec.4.1.110851.

Tagarov B.Zh. (2020). K voprosu o «periferiynoy» strukture rossiyskoy ekonomiki [The peripheral structure of the Russian economy]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (12). 2921-2932. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.12.111209.

Valiev B.B. (2015). Razvitie teoriy razmeshcheniya proizvodstv i modeley prostranstvennogo razvitiya regionov [Development of theories of production placement and models of spatial development of regions] Problems and prospects of socio-economic development of the regions. 118-123. (in Russian).

Страница обновлена: 28.04.2025 в 03:22:32

Russia

Russia