Comparative analysis of spatial management systems in various socio-cultural and political conditions

Abuzyarova M.I.1![]()

1 Самарский Государственный Экономический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 36 | Citations: 2

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 15, Number 7 (July 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46398187

Cited: 2 by 31.03.2023

Abstract:

A comparative analysis of spatial management on the example of the experience of formation and development of spatial planning in several countries is presented. The analysis revealed the peculiarities and main directions of domestic and foreign experience of spatial planning and management. However, it should be noted that some countries have made progress in introducing new spatial planning systems and updating existing ones. It is shown that the national practice of developing territories in a particular country is due to objective and subjective factors. A direct link between legislation and spatial planning performance has been identified. The results can be seen as the development of methodological frameworks for spatial management aimed at improving the efficiency of local socio-economic systems as specific dynamically developing ecosystems.

Keywords: spatial management, domestic and foreign experience, local ecosystems, evolution of the development of theories, management of territories

JEL-classification: Q56, R11, R12, R13

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях пространственное планирование стало одним из ведущих направлений менеджмента ввиду особой направленности большинства стран на развитие территорий с учтем основополагающих принципов концепции устойчивого развития. При этом следует отметить, что в данной области исследований современные методологические основы еще недостаточно разработаны. Главной проблемой современной системы пространственного управления является создание модели посткризисного, постковидного развития. Период пандемийных ограничений выявил полномасштабность кризиса существующей системы территориального планирования. Происходит переход от традиционных форм пространственного управления к инновационным. Происходит смена приоритетов объектов управления, обусловленная сменой технологических платформ и основных источников создания ценности в процессе производства. Переход к производству, основанному на знаниях, делает приоритетным ресурсом знания и информацию.

В условиях изоляции и необходимости перехода на дистанционную работу произошел отток персонала из офисов и мегаполисов в места локального проживания. Производство перешло на виртуальную или гибридную (реально-виртуальную) цепочку создания ценности, укрепились горизонтальные связи.

Глобальная трансформация целеполагания происходит в системах управления: от стратегического управления оптимизацией производственных ресурсов мы переходим к пространственному управлению локальными социально-экономическими системами, обеспечивающими условия для главного ресурса – людей. Модели управления должны сочетать инструменты стратегического и пространственного управления в зависимости от условий развития локальных экономических систем. В свою очередь, локальные системы формируются в специфических исторических и культурных средах, что создает для их развития уникальные возможности и формирует эффект колеи. Поэтому изучение исторических особенностей развития пространственного управления и пути решения проблемных ситуаций пространственного управления в разрезе разных стран требует детального изучения и анализа.

Актуальность данного исследования объясняется влиянием пространственных факторов в управлении территориями и возможностью описания при помощи данных факторов взаимосвязи экономических, социокультурных и политических процессов региональных систем.

Целью данного исследования является развитие концептуальных основ пространственного планирования в современных условиях на основе компаративного анализа, а также выявление перспективных направлений в этой области.

В подготовке исследования использовались труды отечественных и зарубежных ученых, изучавших методические основы развития социально-экономических систем в разрезе пространственного планирования и прогнозирования.

Компаративный анализ систем пространственного управления

Современное пространственное управление в Российской Федерации началось с системы централизованного управления экономикой, разработанной еще в советский период, и имеет схожую с ней структуру. Централизованное управление базировалось на принципах «демократического централизма» и обеспечивалось комплексом планов и прогнозов. В советский период в рамках централизованного управления получили распространение отраслевые критерии целесообразности конкретного способа и масштаба пространственного распределения ресурсов. Широкое распространение в этот период приобрела разработка генеральных планов регионального развития, направленных на заложение основ устойчивости развития и сбалансированности развития территории. Основная цель генеральных планов состояла в поддержании «точек роста» в регионе, что должно было обеспечить достижение высокого уровня параметров социально-экономического и политического развития региона. Однако предлагаемый в таких условиях проектный подход не всегда приводил к ожидаемым результатам, и сегодня генеральный план как документ потерял свою актуальность и не имеет взаимосвязи с другими системами пространственного планирования. Поэтому 23 ноября 2018 года в рамках поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Президента РФ было отмечено: «представить предложения, предусматривающие: переход в крупных городах от Генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития, основанного на стратегии социально-экономического развития и необходимости реализации государственных и муниципальных программ» [2].

Данное поручение в профессиональном сообществе привело к появлению двух диаметрально противоположных мнений: одни выступают за сохранение генерального плана, другие отстаивают введение раздела о пространственном развитии в муниципальные стратегии социально- экономического развития регионов. Возникшая ситуация отображает сложившийся кризис управления и несогласованность стратегического и пространственного подхода. На наш взгляд, причина кризиса кроется в несоответствии объектов управления: на стратегическом уровне объектом управления выступает отраслевой экономический рост, на пространственном – социальные институты и инфраструктура, в то время как в современных условиях управлению должны подвергаться целостные экосистемы, формирующиеся на локальных территориях и интегрируемые далее в системы более высокого порядка.

В попытке преодолеть возникающие противоречия в последние годы широкое распространение получила новая форма управления и планирования – разработка стратегий социально-экономического развития, являющаяся неким синтетически-прогнозным документом и формируемая на уровне страны, субъектов и федеральных округов Российской Федерации.

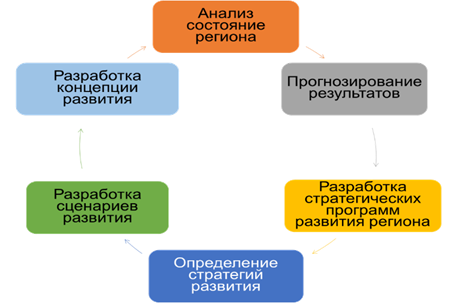

По своей сущности предлагаемые стратегии имеют более детальную проработку по сравнению с планами советского периода, однако мало чем отличаются от ранее разрабатываемых схем развития территорий. Современные стратегии субъектов и округов РФ являются частью стратегии экономики страны, и важную роль играют управленческие решения корпораций и федерального правительства, принятые на внерегиональных уровнях [3] (Arbuzova, Fomenko, 2020). Процесс прогнозирования социально-экономического развития региона представлен на рисунке 1.

При формировании концепции пространственного развития предусмотрено соблюдение ряда принципов:

1. Принцип положительных ожиданий – предполагает обязательное экономическое, социальное и политическое развитие региона в определенной перспективе.

2. Принцип улучшения прогноза – учет собственного опыта и опыта аналогичных субъектов при составлении подобного рода документов.

3. Принцип сохранения положительных перспектив, то есть обязательное улучшение в будущем показателей и результатов, достигнутых к настоящему моменту и имеющих потенциал развития.

4. Принцип включения в национальную и международную экономическую стратегию.

Рисунок 1. Прогнозирование социально-экономического развития

Источник: составлено автором.

Изложенные принципы, на наш взгляд, являются только уступкой приоритетов централизованного, стратегического планирования задачам сохранения и развития уникальности локальной экосистемы. По отношению к локальной системе как бы декларируется принцип «не навреди», в то время как драйверы развития располагаются вовне.

Ограничениями пространственного управления при разработке региональных прогнозов также являются обозначение четких параметров и условий их применения и отсутствие возможности рассмотрения комбинаций параметров [4, 5] (Minakir, 2011; Arbuzova, Fomenko, 2020). Определяются лишь наиболее вероятные значения каждого параметра. При этом реализация концепции в перспективе может иметь несколько сценариев развития событий как в самом регионе, так и за его пределами, что, соответственно, повлечет за собой изменение параметрального ряда.

К основным параметрам пространственного развития региона можно отнести: инвестиции, поступающие на развитие региона от разного рода инвесторов; технологии, применяемые в регионе; инфляция; бюджетное финансирование; доходы населения; рентабельность капитала; присутствие и состояние в регионе экономических, политических и социальных институтов, осуществляющих деятельность в рамках региона, и др.

Из всего вышеописанного можно утверждать, что стратегия пространственного развития представляет собой описание определенного набора действий с конкретными решениями, а также включает проекты и события в рамках отраслей, национальных и региональных систем. Таким образом, развитие пространственного потенциала российской модели управления базируется на основе общенациональной экономической политики и содержит управленческие решения, реализуемые в рамках стратегий, прогнозов и планов.

Для наиболее полного рассмотрения вопросов пространственного управления в различных социокультурных и политических средах предлагается рассмотреть опыт пространственного управления в зарубежных странах. Исторические особенности стран привели к появлению понятия пространственной экономики, подразумевающей различное отношение государства к различным регионам. Для каждой из стран разрабатывались региональные программы, имеющие свою специфику. Начало регионального управления и разработки программ в Великобритании положено в 30 гг. XX в., для Франции и Италии – в 40-х гг., в Норвегии и Германии – начиная с 50-х гг. Начало 90-х годов характеризуется как постановка приоритетов пространственного развития, выделения целей и задач. Особое внимание в этот период уделялось принципам справедливости, эффективности, а также оптимального распределения полномочий между центром и регионами. Правительственные программы имели пространственное выражение.

Политика зарубежных стран в отношении пространственного управления систем, по мнению Лысова П.В. [6] (Lysov, 2014), характеризуется основными целями:

– формирование единого экономического пространства на основе интеграции их разнообразия;

– сокращение дисбаланса условий социально-экономического развития регионов;

– приоритетность развития стратегически важных регионов;

– максимальное использование ресурсных особенностей региона;

– поддержание благоприятной экологической ситуации в регионе.

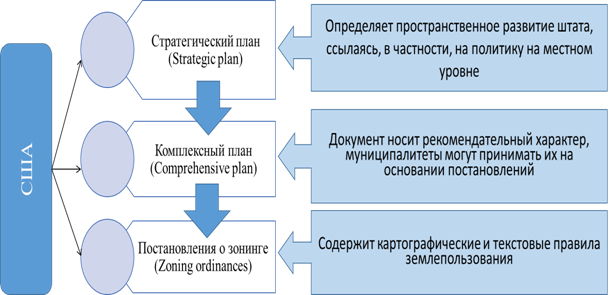

Законодательство пространственного планирования и управления в США формируется на уровне штатов. Федеральное правительство, в свою очередь, может лишь простимулировать действия штатов или муниципалитетов путем выделения финансирования на развитие инфраструктуры, экологию и прочее. В Конституции США отмечено: «планирование землепользования – это компетенция штата», однако на практике этим занимается муниципальный уровень. Законодательная база пространственного управления на уровне штатов не унифицирована, и объемы полномочий штатов и муниципалитетов различны.

Рисунок 2. Обобщенная структура системы пространственного управления в США

Источник: составлено автором.

В США так же, как и в России, используется генеральное планирование, при этом понятие «генеральный план» трактуется как комплексный план, который разрабатывается на местном уровне и носит рекомендательный характер, но в ряде штатов его разработка является обязательной. В состав таких планов входят дорожные карты без привязки к конкретным территориям, но с критерием, определяющим оценку успеха, в которых обозначены департаменты, даны пояснения и рекомендации, а также определены сроки реализации мероприятий. Комплексные планы имеют большое разнообразие и составляются в зависимости от целей реализации (здоровье, безопасность, логистика, финансовое благополучие, экономика, политические и социальные аспекты и др.). Однако в современных условиях в США, как и в России, такие планы не всегда применяются при пространственном планировании и являются номинальными. Однако в США, в отличие от России, распространена строгая система зонирования с подробными градостроительными регламентами.

Во многих странах ЕС в стратегических директивах определены основные цели, задачи и концепции пространственного развития. Программы развития регионов (федеральных земель) разрабатываются, утверждаются и реализуются непосредственно на региональном уровне и отражают меры государственной поддержки и размер дотаций в зависимости от национальной стратегии и ситуации в каждом конкретном регионе [7].

В качестве основных приоритетов пространственного управления ЕС можно выделить [6] (Lysov, 2014):

– полицентрическое развитие и внедрение инноваций за счет формирования сети регионов и городов;

– внедрение новых форм управления и стратегического партнерства между территориями;

– кластеризация и внедрение инноваций на территории ЕС;

– формирование и расширение сетей между странами ЕС;

– управление рисками;

– развитие и совершенствование экологических структур и культурных ресурсов.

Экономическая и социальная интеграция наряду с устранением диспропорций в развитии регионов и применение концепции взаимного партнерства играют существенную роль при формировании направлений пространственного управления в странах ЕС. Территориальная программа в ЕС призвана повысить конкурентоспособность и региональную устойчивость.

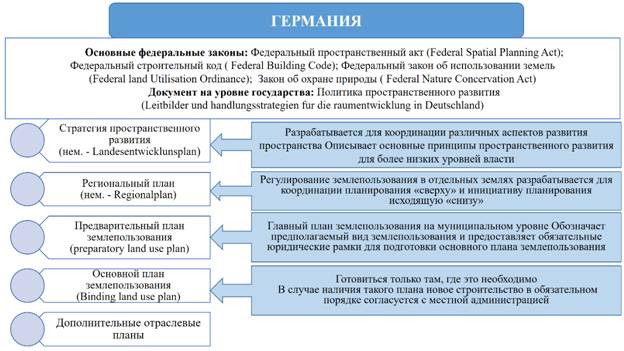

Система пространственного планирования Германии имеет сильную правовую базу и децентрализованную структуру принятия решений. Так, национальный уровень управления предусматривает только правовые нормы (федеральный закон о пространственном планировании, федеральный строительный кодекс и др.). При этом муниципальный уровень пространственного управления имеет высокий уровень автономии и располагает собственной системой пространственного планирования. При этом федеральный уровень отвечает за законодательную базу в области регионального планирования, а муниципальный – за планы землепользования (рис. 3).

Рисунок 3. Основные нормативные документы пространственного управления в Германии

Источник: составлено автором.

Пространственное планирование местного уровня управления в Великобритании

обладает значительным объемом полномочий, а жители территорий могут

формулировать собственные стратегии развития, а также составлять планы

соседства.

Пространственное планирование местного уровня управления в Великобритании

обладает значительным объемом полномочий, а жители территорий могут

формулировать собственные стратегии развития, а также составлять планы

соседства.

Рисунок 4. Основные нормативные документы пространственного управления в Великобритании

Источник: составлено автором.

Основу пространственного управления в Великобритании составляют нормативные документы, представленные на рисунке 4. Таким образом, на уровне Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Уэльса определяются только направления пространственного управления территорий, на которые опираются локальные планы и планы соседства. Основная часть вопросов пространственного управления решается на муниципальном уровне. В случае решения вопросов на уровне нескольких муниципалитетов осуществляется их взаимодействие. Местный уровень управления отвечает за разработку локальных планов, которые являются ключевыми в области развития территорий. В случае отсутствия локальных органов составляются планы соседства интеграции территорий в систему планирования. Планы соседства подвергаются экспертизе и проходят общественное обсуждение в форме референдумов.

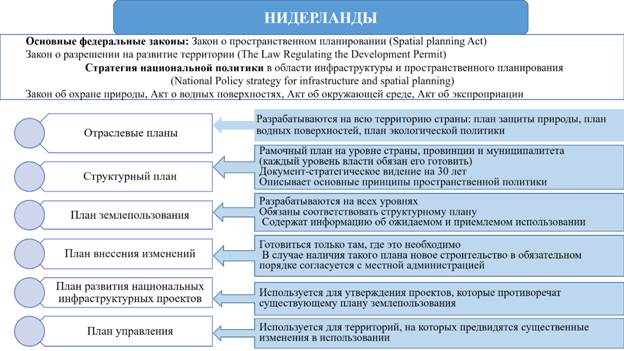

Пространственная система управления Нидерландов включает три основных уровня власти: национальный, уровень провинции и муниципальный уровень. Высший, национальный уровень власти отвечает за пространственное управление, социальное и экономическое развитие страны, разрабатывает законы и постановления. Система пространственного планирования Нидерландов включает нормативные документы, представленные на рисунке 5.

Рисунок 5. Основные нормативные документы пространственного управления в Нидерландах

Источник: составлено автором.

На уровне провинций подготавливаются планы развития сельскохозяйственных территорий, дорог, прибрежных территорий. Муниципальный уровень является основным в системе пространственного управления по вопросам землепользования, но решающее слово все равно остается за вышестоящими органами власти.

В случаях, когда на одной территории присутствует несколько муниципалитетов, образуются ассоциации, в задачи которых входит разработка и управление пространственным развитием территорий.

Современным инструментом развития локальных экономических систем является стратегия «умной специализации» (SMART Specialization), консолидирующая в себе теорию разделения труда и торговую специализацию А. Смита, а также элементы теорий агломерационной и эволюционной экономик. В документах Европейской экономической комиссии отмечается, что качественное отличие пространственного управления на основе «умной специализации» от ранее применявшихся в Европе подходов развития территорий заключается в «процессе раскрытия предпринимательского потенциала, открывающем потенциальные возможности развития новых сравнительных преимуществ, а также в том, что его реализация, с одной стороны, не ограничивается одним только созданием благоприятных общих условий, но с другой стороны, не ставит и задачи выбора перспективных производств [8].

Применение такой специализации способно осуществить трансформацию выравнивающей региональной политики в политику развития территорий на основе знаний и инноваций [9] (Khmeleva, Koroleva, Kurnikova, 2019). Первоначально данная стратегия была разработана и апробирована в странах Европейского союза [10, 11] (Baer, 2012; Cavalcante, Uderman, 2012), но уже сегодня имеет особую актуальность и в ряде других стран, таких как Южная Корея, Бразилия, государства Латинской Америки и др. «Умная специализация», как и креативность, способна стимулировать рост инновационной активности не только в передовых регионах, но и в регионах со слабым экономическим ростом [14, 15] (Petrenko, Denisov, Polozhishnikova, Kuttybaeva, 2020; Petrenko, Denisov, Koshebaeva, Koroleva, 2019). Она призвана провести диверсификацию структуры региональной экономики за счет выявления новых возможностей, концентрации ресурсов в сторону освоения новых направлений, что в конечном итоге должно обеспечить создание рабочих мест и привести к стимулированию экономического роста в регионе за счет применения инновационных решений и освоения новых видов деятельности.

Эффективность управления на основе «умной специализации» обеспечивается необходимостью «сочетать укрепление местного потенциала за счет мер, направленных на расширение связей с другими регионами, и получение наибольшей отдачи от внешних технологий и возможностей с учетом региональных преимуществ, истории и профессиональной структуры» [5, 8] (Arbuzova, Fomenko, 2020).

Заключение

Подводя итог, можно отметить, «локализованные стратегии» становятся все более востребованными в условиях, когда задача инклюзивного роста реализуется при воздействии сдерживающих внешних факторов. Различные страны формируют отличительные особенности пространственного управления, которые напрямую связаны с размером территории и системой построения государственного управления.

Все рассмотренные системы сформировались с учетом государственного устройства и исторических особенностей, являются результатом длительного пути их трансформации. Общим для всех стран является процесс постоянного балансирования национального и локального управления.

References:

Arbuzova T.A., Fomenko N.M. (2020). Evolyutsiya sotsialno-ekonomicheskoy sistemy megapolisa kak rezultat gosudarstvennoy politiki [Evolution of the megalopolis socio-economic system as a state policy result]. Creative economy. (12). 3321-3342. (in Russian). doi: 10.18334/ce.14.12.111428.

Arbuzova T.A., Fomenko N.M. (2020). Integralnaya otsenka programm i proektov v sisteme publichnogo upravleniya krupneyshego goroda [Integrated assessment of programs and projects in the public administration system of the largest city]. Journal of Economics, Entrepreneurship and Law. (12). 2989-3002. (in Russian). doi: 10.18334/epp.10.12.111231.

Baer W. (2012). W. The regional impact of national policies: The case of Brazil

Cavalcante Luiz, Uderman Simone (2012). Science, technology and innovation policies in the regional development of Brazil

Khmeleva G. A., Koroleva E. N, Kurnikova M. V. (2019). Strategiya «umnoy spetsializatsii»: evropeyskiy opyt i uroki dlya Rossii [Smart specialization strategy: european experience and lessons for Russia]. Bulletin of the Samara Municipal Management Institute. (3). 35-45. (in Russian).

Lysov P.V. (2014). Upravlenie prostranstvennymi sotsialno-ekonomicheskimi sistemami: zarubezhnyy opyt [Management of spatial socio-economic systems: foreign experience]. Tomsk State University Journal. (4 (132)). 123-130. (in Russian).

Minakir P. A. (2011). Prostranstvennye effekty v ekonomike i upravlenii [Spatial effects in economics and management]. Economics and management. (5 (67)). 22-33. (in Russian).

Molchanova V.A. (2019). Ot umnogo goroda k gorodu spravedlivomu: problemy ustoychivogo razvitiya v usloviyakh tsifrovoy ekonomiki [From a smart city to a just city: the challenges of sustainable development in digital economy]. Creative economy. (12). 2371-2386. (in Russian). doi: 10.18334/ce.13.12.41379.

Olifir D.I. (2019). Sinergiya prostranstva kak istochnik innovatsionnoy sistemy upravleniya i razvitiya gorodskikh aglomeratsiy (na primere Sankt-Peterburgskoy aglomeratsii) [Synergy space as the source of innovation system of urban agglomerations management and development (on the example of Sankt-Petersburg agglomeration)]. Russian Journal of Innovation Economics. (4). 1403-1414. (in Russian). doi: 10.18334/vinec.9.4.41300.

Petrenko E.S. Denisov I.V., Polozhishnikova M.A., Kuttybaeva N.B. (2020). Tsifrovye predprinimatelskie ekosistemy: biznes platformy kak sredstvo povysheniya effektivnosti [Digital business ecosystems: business platforms as a means of increasing the efficiency]. Russian Journal of Innovation Economics. (1). 45-56. (in Russian).

Petrenko E.S., Denisov I.V., Koshebaeva G.K., Koroleva A.A. (2019). Erspektivy biznes-modeley: «golubye okeany», menedzhment predprinimatelskoy deyatelnosti, innovatsii na storone sprosa i ustoychivoe razvitie [Prospects for business models: the "blue oceans", management of entrepreneurship, innovations on the demand side and sustainable development]. Creative economy. (12). 2327-2336. (in Russian).

Страница обновлена: 09.06.2025 в 11:23:47

Russia

Russia