The role of innovative infrastructure in shaping the Russian digital economy

Dobrova E.D.1![]()

1 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Russia

Download PDF | Downloads: 36 | Citations: 14

Journal paper

Russian Journal of Innovation Economics (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 2 (April-June 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46251187

Cited: 14 by 07.12.2023

Abstract:

Subject/Topic. The article is devoted to the study of the role of innovative infrastructure in shaping the digital economy of Russia.

Methodology. Methods of analysis and generalization were used to study the concept of innovative infrastructure and its impact on the digital economy. Induction and deduction methods were used in statistical research on the development of digital forms of agriculture. Empirical methods, such as analytical data processing, comparison, were used to gain practical knowledge in the process of assessing the performance of an innovative infrastructure. The validity and suitability of the results of scientific research is ensured by the correctness and rigor of the construction of the logic and scheme of research.

Scientific and practical studies of Russian and foreign scientists in innovative development, infrastructure projects and state management of digital reforms were used as the methodological and fundamental basis of the study. The initial digital data for analysis is taken from open sources of thematic reviews of VC.RU consulting agencies, the Skolkovo Research Center, Digital IQ, PWC, and HSE statistical collections.

Results. Within the framework of the scientific study, the main differences in the conceptual apparatus of the Russian Federation and foreign practice regarding the term "innovative infrastructure" were particularised. The main indicators of the development of the innovative information structure in the Russian Federation for 2014-2020 were analyzed. The composition of its participants, and promising forms of the development of innovative infrastructure in the Russian Federation were determined taking into account current prohibitions in scientific and technical cooperation with the EU and the USA.

Conclusions/Significance. As part of a scientific study, it was found that the innovative digital infrastructure has a direct impact on the formation of the digital economy, acting as a platform for generating innovative solutions and a space for testing new digital services for organizing socio-economic interaction and regulating relations between individuals, state and market institutions.

Application. The results obtained during the scientific study of the role of the investment infrastructure in shaping the digital economy of Russia could be used by state and market institutions to improve the processes of managing socio-economic processes in the digital economy and digitization of business communications with the market environment and its functional stakeholders.

Keywords: digital economy, sustainable development, innovation, infrastructure, technology parks, technopolis, venture funds, government programs, digitalization

JEL-classification: O31, O32, O33

Введение

Формирование эффективной модели цифровой экономики невозможно без обеспечения качественного бэкграунда в виде компетентных специалистов, инновационно активных бизнесов, достаточности финансирования и специальных институтов умного роста, общая цель которых – поиск лучших практик организации социально-экономических процессов взаимодействия граждан, бизнеса и государственной власти в цифровом (виртуальном) формате [1, 2] (Ovcharenko, 2021; Sokolov, Tomilina, 2016).

В рамках научной статьи акцент будет сделан на одном из базисов проведения строительства цифровой экономики в России – инновационной инфраструктуре, включающей в себя как государственные объекты (технопарки, технополисы, венчурные фонды, финансовые институты инновационного развития), так и частные практики (программы и стратегии цифровизации бизнеса, а также кросс-секторальные проекты сотрудничества) бизнесов.

Целью статьи является изучение важности инновационной инфраструктуры в обеспечении формирования цифровой экономики России и количественная оценка ее вклада. Отдельно автором рассмотрены перспективы развития инновационной инфраструктуры РФ с учетом эскалации политических и экономических вызовов и угроз на западноевропейском и азиатском векторах международного диалога стран.

Обзор литературы и исследований

Раскрытие понятийного аппарата и функционального наполнения термина «инновационная инфраструктура» неразрывно связано с первопричиной его возникновения – термином «инновация». В настоящее время в научной литературе, законодательных актах и деловой среде нет унифицированного определения обоих терминов, что обусловлено рядом причин:

Во-первых, разным уровнем экономического и социального развития стран (определение термина «инновация» в группе высокоразвитых стран (США, Великобритания, Япония) и стран с переходной экономикой (Россия, Беларусь) имеет свои национальные акценты в части долгосрочных экономических эффектов, ожидаемых от внедрения новых производственных, технологических или организационных конструктов).

Во-вторых, различием целей рыночных (бизнес) и государственных (власть) институтов (представление об инновациях у бизнеса и государственной власти преимущественно различно ввиду различия в стратегиях развития).

В-третьих, различиями в состоянии деловой активности бизнеса и качественного состояния и развития рыночного института (чем выше деловая активность бизнеса и более развит и организационно и законодательно стабилен институт рынка, тем выше интерес к инновациям) [3, 5–8] (Litvinova, Izotova, 2020; Novikov, 2017; Sokolov, Tomilina, 2016; Stupina, Berg, Korpacheva Fedorova, 2020; Bukharova, Danilov, Kashinova et al., 2020).

Этимологически понятие «инфраструктура» означает основание или фундамент, т.е. применительно к теме исследования можно сказать, что это платформа для надстройки более высокоорганизованных объектов и структур. В отечественной литературе экономистами-теоретиками (А.В. Ахмадеевым, В. Баранчеевым, Н. Кузьминых, А. Трифиловой, И. Гурковым, Е.Чередниковой) [9–14] (Akhmadeev, 2014; Barancheev, 2005; Kuzminyh, 2011; Trifilova, 2006; Gurkov, 2005; Cherednikova, Bovin, 2006) выделяются три основных подхода к определению термина «инновационная инфраструктура»: структурно-функциональный (акцент на функционале объекта исследования), системный (акцент на взаимосвязи процессов внутри объекта исследования) и комплексный (акцент на влиянии объекта исследования на социально-экономическую систему). В иностранной литературе ведущие ученые и исследователи-практики в сфере инноваций (P.A. Eriksson, L. Fernvall, K. Izsak, E. Griniece, J.J. Mohr, S. Sengupta, S. Slater [1]) применяют не подходы, а теории, что объясняется инициативой инновационного развития со стороны рыночных институтов: теория диффузии инноваций, теория регионального развития и концепция полюсов роста [2]. Опираясь на проведенный обзор отечественной и зарубежной научной литературы, рассмотрим основные точки зрения по вопросу определения термина «инновационная инфраструктура» (табл. 1).

Таблица 1

Определение термина «инновационная инфраструктура» в отечественной и зарубежной научной литературе

|

Автор (-ы) /

источник

|

Содержание

определения

|

|

I. Отечественная

литература

|

|

|

1. Т.В. Еферина (структурно-функциональный

подход) [15, с. 199] (Eferina, 2017, р. 199)

|

Совокупность организационных структур

на уровне бизнеса или специализированных институтов, созданных в рамках

рыночного пространства или государственными институтами управления для

реализации стратегических задач проактивного развития национальной экономики

страны

|

|

2. Д.С. Соколов (системный подход) [2, с. 176]

(Sokolov, Tomilina, 2016, р. 176)

|

Система взаимосвязанных организаций и

технико-экономических процессов, обеспечивающих поиск, создание,

тестирование, коммерциализацию и производство инновационных продуктов и

сервисов

|

|

3. А.Г. Новиков (комплексный подход)

[5, с. 31] (Novikov, 2017, р. 31) |

Интегрированный в мировое

социально-экономическое и технологическое пространство институциональный

конструкт, обеспечивающий как инновационное развитие национальной экономики,

так и участие страны в международном диалоге в сфере научно-технического

прогресса

|

|

4. Федеральный закон «О науке и

государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. (ст. 2, ч. 11)

|

Совокупность организаций,

способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление

управленческих, материально-технических, финансовых, информационных,

кадровых, консультационных и организационных услуг [3]

|

|

II. Иностранная

литература

|

|

|

1. Е. Твирдый, М. Жанне (теория

диффузии инноваций) [16, с. 542] (Novikov, 2017, р. 542)

|

Упорядоченный и регулируемый

специальным институтом рыночной саморегуляции или государственного управления

комплекс технической, интеллектуальной, финансовой и консультативно-правовой

поддержки генерации новых решений и продуктов, способствующих росту

конкурентной позиции бизнеса, развитию отрасли или рыночного пространства в

целом, благосостояния социума и национальной экономики в целом

|

|

2. М. Эдель (теория регионального

развития)

[17, с. 294] (Edel, 2020, р. 294) |

Механизм поддержки практической

реализации концептуального содержания инновационной идеи с помощью

инструментов информационного, финансового и технического характеров на всех

стадиях жизненного цикла инновации

|

|

3. П. Манселл, С. Филбин, Т. Бройд (концепция

полюсов роста) [18] (Mansell, Philbin, Broyd, 2020)

|

Организационно-финансовая надстройка

институтов рынка и государственного управления, обеспечивающая условия для

поиска и тестирования новых решений и продуктов, которые способны обеспечить

их проактивное развитие в условиях нарастания конкурентного напряжения как в

границах национальной экономики, так и в масштабах мирового экономического

диалога стран

|

Как следует из данных таблицы, в отечественной практике инновационная инфраструктура рассматривается преимущественно как строго упорядоченная совокупность материально-вещественных объектов, цель которых – поощрение генерации и коммерциализации инноваций. В зарубежной практике понятие имеет более мягкие границы, но это не только не усложняет его определение, но и дает право сделать вывод о куда более масштабном вовлечении участников как рыночного пространства, так и широкой общественности в процессы генерации инновационных решений и продуктов [4, 5, 16] (Melnikova, 2020; Novikov, 2017; Twrdy, Zanne, 2020).

Данный тезис подтверждается при проведении сравнительного анализа классифицирующих признаков в России и за рубежом: так, в РФ в основу классифицирующих признаков положены целевая сфера применения инноваций, уровень инновационной поддержки (зависит от принадлежности отрасли), регламентированные национальным законодательством инструменты инновационной поддержки (все инструменты инновационной поддержки закреплены в рамках конкретных государственных программ) [8, с. 177] (Bukharova, Danilov, Kashinova et al., 2020).

В зарубежной практике классификация инновационной инфраструктуры имеет принципиально иную модель: в качестве классифицирующих критериев положены критерии жесткости инфраструктуры, целевая аудитория пользователей, предлагаемые сервисы (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительная характеристика отечественной и зарубежной классификации инновационной инфраструктуры [4] [5] [6]

|

РФ

|

Зарубежная

практика

|

|

1. Целевая сфера применения

инноваций – кто выступает конечным пользователем инновационного продукта

или сервиса:

– военно-промышленного назначения; – двойного назначения; – гражданского назначения |

1. Степень жесткости инновационной

инфраструктуры – разделение всех агентов национальной инновационной

системы на две группы:

– жесткие структуры (национальные и региональные государственные программы инновационного развития, объекты физической инфраструктуры, группа поддерживающих сервисов, институциональные финансовые агенты); – мягкие структуры (частные инвесторы, краудфандинговые платформы, коворкинги) |

|

2. Уровень инновационной поддержки –

какое место занимает инновация в иерархии национальных приоритетов:

– федеральный уровень (инновационная поддержка производится в рамках государственных инновационных программ с преимущественно государственным финансированием); – региональный уровень (инновационная поддержка осуществляется на уровне правительства региона с финансированием из регионального бюджета); – местный уровень (местные инновационные инициативы администрации муниципальной единицы с финансированием из местного бюджета и частных инвестиций) |

2. Целевая аудитория пользователей

(функциональных стейкхолдеров) инновационного продукта (сервиса) – чьи

интересы попадают в орбиту влияния инновации:

– инфраструктура для проектных команд и малых инновационных предприятий (объединяет в себя простейшие формы инновационной поддержки: центры трансферта технологий, центры технического творчества, коворкинг-площадки, технохабы); – инфраструктура для инновационных бизнесов формата early-stage бизнесов, или компаний на ранней жизненного цикла инноваций (акселератор, бизнес-инкубатор, лаборатории); – инфраструктура для устойчиво функционирующих высокотехнологичных бизнесов (технопарки, технополисы, инжиниринговые центры) [17, 18] (Edel, 2020; Mansell, Philbin, Broyd, 2020) |

|

3. Регламентированные национальным

законодательством инструменты инновационной поддержки:

– бюджетные и внебюджетные инновационные фонды (доступны только для участников государственных программ инновационного развития); – банковское финансирование (например, проектное финансирование) доступно, как правило, крупным корпоративным бизнесам); – венчурное финансирование (институциональные фонды и частные бизнес-ангелы) доступно практически всем заявителям; – небанковские инструменты (форфейтинг, франчайзинг, лизинг, IPO) применяются к уже успешно запущенным инновационным проектам |

3. Предлагаемые финансовые и

материально-технические сервисы – обеспечение процессов реализации

инновационного проекта:

– сервисы в области промышленной инфраструктуры (офисные и производственные площади); – сервисы подготовки кадров (вузы, специальные центры технологической подготовки кадров, нетворкинг-платформы) |

|

– сервисы маркетинговой и коммерческой

поддержки (маркетинговые агентства, национальные центры управления

интеллектуальной собственностью; услуги патентных поверенных и торговых

представителей);

– бизнес-сервисы (консалтинг, бухгалтерское, юридическое и налоговое сопровождение и администрирование, менторство, доверительное управление и т.п.); – узкоспециализированные технические сервисы (девелопмент, инжиниринг, QA-тестирование, сертификация и лицензирование) [19, 20] (Morozova, Maltseva, 2020; Byankin, Burdakova, 2020) |

Как следует из сравнительной характеристики классифицирующих критериев, в РФ акцент делается на уровне и масштабе реализации инновационного проекта: чем выше статус инициатора, тем больше инструментов инновационной инфраструктуры ему доступнее, что сразу означает наличие внутренних рисков монополизации рынка инноваций среди крупнейших высокотехнологичных бизнесов и традиционных мегабизнесов, имеющих стратегическое значение для национальной экономки (нефтегазовый бизнес, энергетика, ж/д сообщение, военно-промышленный комплекс) или обладающие рычагами влияния на государственные институты управления [21, с. 54–55] (Bocharova, Ishchenko, 2019, р. 54–55). В ЕС, напротив, акцент делается на интересах заявителей и орбите их влияния на общество и экономику, и уже отталкиваясь от этих параметров, формируется стратегия инфраструктурной поддержки инноваций [21, с. 61] (Bocharova, Ishchenko, 2019, р. 61).

Результаты

Изучение формирования инновационной инфраструктуры в Российской Федерации необходимо начать с анализа мотивирующих предпосылок и целевых установок, которые следует проводить в сопоставлении с практикой мировых лидеров (автором взяты для сравнения США и ЕС) (табл. 3).

Таблица 3

Мотивирующие предпосылки и целевые установки формирования инновационной инфраструктуры в РФ, США и ЕС

|

Наименование

показателя

|

РФ

|

США

|

ЕС

| |||

|

1. Источник мотивации

|

Административные решения Президента

РФ, ключевых персоналий Правительства, руководителей отраслевых министерств (например,

национальная программа

«Цифровая экономика» [7],

федеральный проект «Цифровое государственное управление» [8])

|

Создание неценовых долгосрочных

конкурентных барьеров и обеспечение технологического превосходства ТНК над

соперниками из ЕС, РФ и стран Азии (Китай)

|

Запрос членов союза на формирование

собственной автономной технологической платформы + трансграничные стратегии

устойчивого развития социально-экономической системы

| |||

|

2. Механизм формирования

инновационной инфраструктуры

|

Административные рычаги + бюджетное

финансирование создания жестких инновационных

институтов (технопарки, технополисы, промышленные кластеры и холдинги)

|

Рыночная кооперация бизнесов или их

структурных единиц в гибридные кооперативные формы как временного, так и

постоянного характера действия. Превалирование частного капитала в форме

прямых инвестиций, краудфандинг, IPO

|

Гибридный механизм управления

формированием инновационной инфраструктуры, включающий как административные

наднациональные программы, так и региональные инициативы + смешанное финансирование

за счет бюджета ЕС, региональных фондов и частных инвестиций

| |||

|

3. Политические и экономические

аспекты мотивации

|

Усиление позиции государственных

институтов в международной технологической конкуренции и повышение

инновационной активности национальной экономики

|

Усиление рыночных позиций

бизнесов-инициаторов развития инновационной инфраструктуры, повышение

инвестиционной привлекательности бизнесов и отрасли в целом, привлечение

интеллектуального капитала

|

Повышение технологической автономности

ЕС на мировом рынке, обеспечение устойчивости развития союза и

технологическое выравнивание стран-участниц за счет внутреннего трансферта

технологий

| |||

|

4. Особенности регуляции

технологических и интеллектуальных партнерств

|

Государственные институты управления

выступают как заказчиком, так и ключевым регулятором инновационной

инфраструктуры

|

Преимущественно применяется рыночная

саморегуляция через рыночные институты арбитража и медиации

|

Использование комбинированной модели

регуляции, в которой участвуют как институты государственного управления, так

и профильные

некоммерческие организации-эксперты | |||

|

5. Механизм операционного

управления инновационной инфраструктурой

|

Преимущественно применятся

административный механизм управления через систему НПА, регламентирующих

правила доступа к инфраструктуре, а также порядок ее использования,

финансирования и ликвидации

|

Инновационная инфраструктура

преимущественно является частью собственности бизнесов-инициаторов ее

создания, в случаях передачи ее в пользование государству используется

механизм ГЧП

|

Механизм управления зависит от уровня

создания инновационной инфраструктуры и определяется доминирующим

собственником. Как правило в отношении региональных объектов действует

национальное законодательство, в отношении объектов трансграничного значения

– механизм концессии или ГЧП

| |||

Как следует из проведенного сравнения, мотивирующие предпосылки и целевые установки формирования инновационной инфраструктуры в РФ ключевым интересом и целью является скорейшее завершение модернизации национальной экономики и повышение ее инновационной активности как в количественном (больший удельный вес бизнесов, занимающихся производством инновационной продукции или услуг), так и в качественном (рост удельного веса прорывных инноваций, не имеющих аналогов в мире) аспектах для повышения технологической и конкурентной позиции и автономности национальной экономики с учетом эскалации санкционного давления со стороны западноевропейского политического вектора [7, 19, 21] (Stupina, Berg, Korpacheva, Fedorova, 2020; Morozova, Maltseva, 2020; Bocharova, Ishchenko, 2019).

В то же время в ЕС и США стратегия применения инновационной инфраструктуры имеет ярко выраженные экономические предпосылки и ориентирована на усиление рыночных позиций их бизнесов в мировом рыночном пространстве, а также решение глобальных социально-экономических проблем в рамках страны, союза и целой планеты (например, экологические и ресурсосберегающие инновации), кроме этого, инновационная инфраструктура помогает указанным странам привлекать интеллектуальный капитал и инвестиции, тем самым усиливая собственную роль в мирохозяйственных связях через развитие глобальных центров трансферта технологий и проведения политики технологических санкций в отношении «недружественных» им стран [14, 15, 19] (Cherednikova, Bovin, 2006; Eferina, 2017; Morozova, Maltseva, 2020).

Далее мы рассмотрим основные этапы становления инновационной инфраструктуры в РФ:

1. 1980–2000 гг. (этап хаотического формирования инновационной инфраструктуры) – в России предпринимаются первые попытки создания специальных организаций, специализирующихся на работе с высокими технологиями и поиске и тестировании инновационных решений и продуктов. В 1991 г. был создан первый в стране технопарк с финансовой моделью поддержки резидентов в г. Томске, что послужило катализатором роста такого института инновационной инфраструктуры: в 1990 г. – 2 (без финансовой поддержки, ликвидировались в течение года), 1991 г. – 8 (в т.ч. 3 – с финансовой моделью поддержки), 1992 г. – 24, 1993 г. – 43) [22, с. 37] (Danilov, Kashinova et al., 2019, р. 37), однако к 2000 году более 90% были закрыты ввиду отсутствия стратегии работы с резидентами и отлаженного механизма интеграции инноваций в бизнес-среду.

2. 2006–2014 гг. (этап государственной координации формирования инновационной инфраструктуры) – упорядочивание процесса формирования жестких институциональных структур инновационной инфраструктуры – технопарков – началось с принятия Правительством РФ федеральной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» от 10.03.2006 г. № 328-Р [9] (завершена в 2014 г.), в которой был определен государственный куратор – Министерство коммуникации и связи (с 2017 г. – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ). Итогом реализации программы стало создание 12 технопарков с совокупной полезной площадью более 450 тыс. м2.

3. 2015 г. – настоящее время (этап консолидации и агломерации инновационной инфраструктуры) – в 2015 г. Ассоциацией кластеров и технопарков России [10] разработан ГОСТ Р 56425-2015 Технопарки. Требования [11], в котором был определен механизм развития инновационной инфраструктуры в РФ, порядок ее финансирования с привлечением частных партнеров-резидентов и иностранных инвестиций. В настоящее время с учетом пандемии COVID-19 наблюдается активный спрос со стороны проектных команд и заявителей инновационных проектов на альтернативные формы инновационной инфраструктуры, функционирующей в виртуальном формате и позволяющей осуществлять реализацию проектов удаленно, что делает реалистичным предположение о формировании нового этапа развития инновационной инфраструктуры в РФ в так называемом постковидном мире.

Основываясь на статистических данных, опубликованных в рамках ежегодного обзора «Технопарки России», рассмотрим динамику основных показателей развития инновационной инфраструктуры за 2014–2019 гг. на примере технопарков (табл. 4).

Таблица 4

Основные показатели развития инновационной инфраструктуры Российской Федерации за 2014–2019 гг. (на примере технопарков) [12] [13] [14]

|

Показатели

|

Период анализа

(год)

| |||||

|

2014 г.

|

2015 г.

|

2016 г.

|

2017 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

| |

|

1. Количество

технопарков, всего ед.

В том числе: |

101

|

120

|

146

|

166

|

227

|

269

|

|

1.1

Green-field

парки

|

75

|

87

|

102

|

109

|

144

|

171

|

|

1.2

Brown-field

парки

|

26

|

33

|

44

|

57

|

83

|

98

|

|

1.3 Количество технопарков в сфере

высоких технологий, ед.

|

3

|

5

|

7

|

9

|

12

|

14

|

|

2.

Совокупная площадь технопарков, га

|

760

|

920

|

1058

|

1489,2

|

1592,6

|

1712,4

|

|

Показатели

|

Период анализа

(год)

| |||||

|

2014 г.

|

2015 г.

|

2016 г.

|

2017 г.

|

2018 г.

|

2019 г.

| |

|

3.

Численность резидентов технопарков, ед.

В том числе: |

3200

|

4100

|

4317

|

4833

|

5087

|

5243

|

|

3.1

Субъекты МСП, ед.

|

2560

|

3280

|

4058

|

4478

|

4868

|

5011

|

|

4.

Численность работников резидентов технопарка, чел.

|

54900

|

71200

|

73546

|

81607

|

91561

|

102108

|

|

5.

Выручка от реализации продукции / услуг, млрд руб.

|

138,5

|

188,6

|

203,5

|

240,9

|

270,3

|

283,5

|

|

6. Удельный вес занятых площадей

технопарков, %

|

53,0

|

50,0

|

53,0

|

53,4

|

58,4

|

60,0

|

Как следует из данных таблицы, в 2019 г. по сравнению с 2014 г. совокупное число технопарков увеличилось в 2,7 раза и составило 269 ед., при этом основной рост пришелся на технопарки формата green-field, т.е. строящиеся с нуля объекты инновационной инфраструктуры (рост составил 2,3 раза по отношению к 2014 г.). Однако количество технопарков в сфере высоких технологий занимает совсем незначительный удельный вес: так, в 2014 г. он составил 3 ед., или 3%, в 2019 г. – 12 ед., или 4,5%, что свидетельствует как об отложенном спросе на такие инфраструктурные объекты со стороны государства, так и отсутствии ярко выраженных сигналов со стороны бизнеса о необходимости масштабирования такого типа объекта инновационной инфраструктуры.

Кроме этого, наибольший спрос на инновационную инфраструктуру отмечается у МСП-структур: средний удельный вес МСП-резидента составляет 88,5%, а в 2019 г. достиг отметки 95,6%, что свидетельствует о наличии у них неудовлетворенного спроса на инновационную поддержку и готовность к проактивному развитию в условиях цифровой экономики.

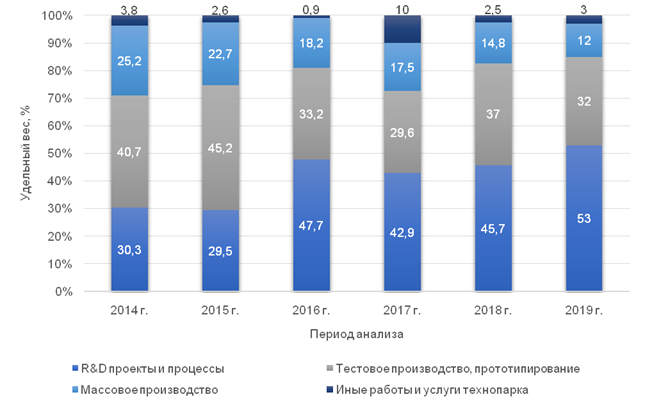

Для анализа целей инновационной инфраструктуры рассмотрим структуру создаваемых на территории технопарков технологических объектов (R&D, опытное производство, серийное (массовое) производство) (рис. 1). Как следует из приведенного ниже рисунка, целевые установки резидентов технопарков в отношении объектов его инновационной инфраструктуры качественно изменялись на протяжении периода анализа: так, если в 2014–2015 гг. достаточно высокий удельный вес приходился на массовое производство – 25,2 и 22,7% соответственно, то в 2019 г. ключевой целью выступило осуществление R&D-проектов и процессов – 53%, на втором месте – тестовое производство и прототипирование для пилотной коммерциализации – 32%.

Такое качественное изменение можно считать хорошим сигналом – инновационная инфраструктура приобретает статус именно центра притяжения инноваций, а не сборочного цеха с льготными условиями размещения бизнесов.

Рисунок 1. Структура целевого использования объектов инновационной инфраструктуры в 2014–2019 гг. (на примере технопарков), в % [15] [16]

Источник: составлено автором по данным [8, c. 22, 25–27; 22, c. 25–26] (Bukharova, Danilov, Kashinova et al., 2020, р. 22, 25–27; Danilov, Kashinova et al., 2019, р. 25–26).

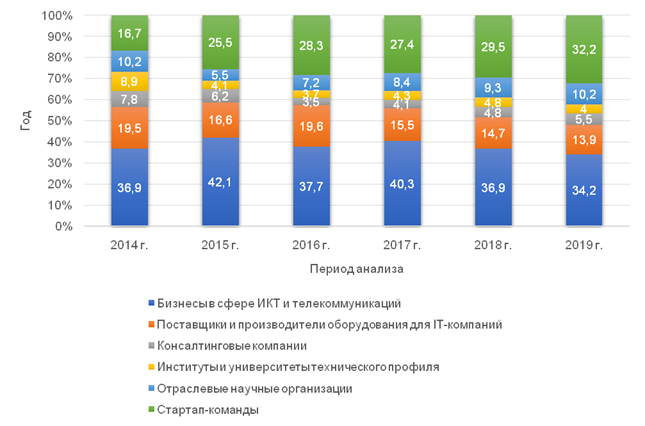

Для лучшего понимания роли инновационной инфраструктуры в процессах формирования цифровой экономики рассмотрим динамику удельного веса участников технопарков по осуществляемым ими видам экономической деятельности, что позволит нам оценить основных участников генерации инновационных решений и сервисов (рис. 2).

Как следует из данных рисунка, основными участниками технопарков являются стартап-команды, использующие инфраструктуру технопарка для проведения всего комплекса работ по коммерциализации инновационной разработки (средний удельный вес данной категории составил 26,6%), и бизнесы в сфере информационных и компьютерных технологий, чьи цели лежат в области прототипирования и коммерциализации инновационных сервисов с минимальными издержками (средний удельный вес данной категории составил 38%).

Рисунок 2. Динамика удельного веса участников технопарков по осуществляемой им видам экономической деятельности, в %

Источник: составлено автором по данным [8; 22–25] (Bukharova, Danilov, Kashinova et al., 2020; Danilov, Kashinova et al., 2019; Gokhberg, Ditkovskiy, Evnevich et al., 2020; Gokhberg, Ditkovskiy et al., 2019; Gorodnikova, Gokhberg, Ditkovskiy et al., 2018).

На следующем этапе рассмотрим второй важнейший компонент инновационной инфраструктуры в РФ – особые экономические зоны (ОЭЗ), механизм создания и функционирования которых регламентируется Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» № 116-ФЗ от 22.07.2005 г. [17] и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении критериев создания особой экономической зоны» № 398 от 26.04.2012 г. [18]

В качестве компонентов инновационной инфраструктуры выделяют два типа ОЭЗ:

– ОЭЗ промышленно-производственного типа – ориентирована на привлечение устойчиво функционирующих на рынке высокотехнологичных бизнесов для масштабирования их деятельности или создания сборочной площадки на территории РФ для осуществления импортозамещения приоритетных технологий, а также трансферта инновационных технологий. Такой тип ОЭЗ как правило ориентирован на гражданский сектор и не является закрытым, активно поддерживается и поощряется трансферт технологий, патентов и лицензий [27, c. 37] (Golubkin, Bukharova, Danilov et al., 2017, р. 37);

– ОЭЗ техническо-внедренческого типа – разработка с нуля инновационного продукта или сервиса и запуск его в массовое производство путем создания высокотехнологичного кластера. Данный тип ОЭЗ предполагает преимущественно развитие собственных инновационных предприятий, а также генерацию прорывных технологий независимо от имеющегося в мире опыта работы с аналогичными объектами. Данный тип ОЭЗ зачастую является закрытым или с ограниченным доступом, т.к. продукция ориентирована на военную, аэрокосмическую и энергетические отрасли, трансферт технологий также, как правило, строго контролируется [27, c. 38] (Golubkin, Bukharova, Danilov et al., 2018, р. 38).

Для оценки вклада ОЭЗ в инновационное инфраструктурное обеспечение России рассмотрим их основные показатели деятельности за 2017–2019 гг. (в открытом доступе статистика имеется только за указанный период, табл. 5).

Таблица 5

Основные показатели вклада ОЭЗ в развитие инновационной инфраструктуры РФ за 2017–2019 гг. [19]

|

Показатели

|

Период анализа (год)

| ||

|

2017 г.

|

2018 г.

|

2019 г. (оценка)

| |

|

1.

Численность ОЭЗ, имеющей инновационную инфраструктуру, всего, ед.

В том числе: |

16

|

15

|

17

|

|

1.1 Промышленно-производственного

типа

|

10

|

9

|

11

|

|

1.2

Технико-внедренческого типа

|

6

|

6

|

6

|

|

2.

Объем инвестиций резидентов в инновационную инфраструктуру ОЭЗ, млрд руб.

|

150,2

|

175,3

|

224,3

|

|

3.

Количество высокотехнологичных бизнесов-резидентов ОЭЗ, ед.

|

403

|

424

|

437

|

|

4.

Валовый доход, полученный высокотехнологичными бизнесами-резидентами ОЭЗ,

млрд руб.

|

93293,5

|

117197,4

|

129741,5

|

|

5.

Объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в инновационную

инфраструктуру ОЭЗ, млрд руб.

|

42419,1

|

39840,0

|

40155,7

|

|

6.

Количество инновационных проектов в сфере высоких технологий, реализуемых в

ОЭЗ с привлечением иностранных бизнесов, ед.

|

79

|

85

|

110

|

Как следует из представленных в таблице данных, в 2017–2019 гг. отмечается медленный, но устойчивый рост количества ОЭЗ, обладающих инновационной инфраструктурой: с 16 ед. в 2017 г. до 17 ед. в 2019 г., или 106%, при этом следует отметить, что рост происходил именно в части ОЭЗ промышленно-производственного типа. Также в анализируемом периоде произошло незначительное изменение количества ОЭЗ: рост числа резидентов по отношению к 2017 г. составил 108,3%. В заключение научного исследования рассмотрим перспективные формы развития инновационной инфраструктуры в РФ с учетом актуальных вызовов и угроз внешнего характера со стороны ЕС и США, инициирующих запреты на научно-техническое сотрудничество и трансферт технологий в РФ (табл. 6).

Таблица 6

Перспективные формы развития инновационной инфраструктуры в РФ с учетом актуальных запретов в сфере научно-технического сотрудничества с ЕС и США

|

Наименование

перспективной формы

|

Характеристика

перспективной формы развития инновационной инфраструктуры

|

|

1. Лаборатории

и тест-платформы на базе высокотехнологичных мегабизнесов

|

Характеристика формы. Крупные

бизнесы создают на собственной базе автономные подразделения для обеспечения

инновационной инфраструктурой собственные потребности в

кадрах, технологиях и финансировании R&D-инициатив. Такая форма отличается юридической и финансовой независимостью инновационной инфраструктуры от государственных программ, а также позволяет избежать «утечки информации». Примеры практического применения. На базе ПАО «Сбербанк», по данным за 2020 г., действует 10 инновационных лабораторий по тематическим направлениям (робототехника, искусственный интеллект, IoT [20]) |

|

2.

Коллаборация технопарков и специальных учебных программ университетов – малых

инновационных предприятий

|

Характеристика формы. Ведущие технические

университеты РФ могут организовывать МИПы для тестирования и пробного запуска

в производство инновационных продуктов и сервисов. В такой форме

инновационной инфраструктуры ВУЗы имеют кадровый ресурс в лице студентов, а

МИПы – регулярное обновление продуктового портфеля. Основными проблемными

аспектами данной формы являются финансовая зависимость от бюджета или

эндаумент-фондов и необходимость грамотного менеджмента процессами

патентования и коммерциализации инновационных решений.

Примеры практического применения. В РФ, по данным за 2020 г., было зарегистрировано 3026 ед. МИП в составе вузов [21], при этом активную работу в течение года (последние данные приведены только за 2019 г.) вели только 34,7 % [22] |

|

3. Формирование финансовых и

технологических эндаумент-фондов за счет взносов мегабизнесов

|

Характеристика формы. Ведущими

компаниями РФ в сфере высоких технологий и традиционных отраслей, в т.ч.

стратегических бизнесов (энергетика, транспорт, ВПК), могут создаваться

совместно с профильными университетами эндаумент-фонды, которые могут быть

использованы для проведения R&D-проектов под

заказ компаний в рамках инновационных стратегий их развития.

Примеры практического применения. В 2018 гг. был создан «Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом»» [23], в 2019 г. Тольяттинским государственным университетом инициировано создание консорциума «Цифровые университеты», включающего 16 университетов, 6 индустриальных парков и 1 научного партнера |

Интерес к развитию инновационной инфраструктуры в РФ будет объективно расти в ближайшие годы по мере ужесточения санкций и ограничений в сфере трансферта высоких технологий и инноваций, т.к. это единственное решение не оставить страну «на обочине цифровой дороги» [33, с. 414] (Stupina, Berg, Korpacheva, Fedorova, 2020, р. 414).

Заключение

По итогам научного исследования автором было установлено, что в отечественной и зарубежной практике термин «инновационная инфраструктура» имеет разночтение, что обусловлено различием в целях и задачах ее (инфраструктуры) применения. По мнению автора, для отечественной практики наиболее верным определением термина можно считать приведенное в Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике» № 254-ФЗ.

По мнению автора, основными проблемными точками развития инновационной инфраструктуры в РФ являются: ориентация элементов инновационной инфраструктуры на краткосрочные задачи завершения модернизации национальной экономики, острая политическая заинтересованность высших государственных лиц в повышении технологической и конкурентной позиции и автономности национальной экономики с учетом эскалации санкционного давления со стороны западноевропейского политического вектора; зависимость допуска к инновационной инфраструктуре от размера бизнеса и его роли в отраслевом сегменте (чем крупнее бизнес, тем больше преференций в отношении инновационной инфраструктуры ему доступно), что в целом приводит к монополизации рынка и его узости развития.

Перспективными, по мнению автора, формами развития инновационной инфраструктуры в РФ с учетом актуальных запретов в сфере научно-технического сотрудничества с ЕС и США являются: лаборатории и тест-платформы на базе высокотехнологичных мегабизнесов; коллаборация технопарков и специальных учебных программ университетов – малых инновационных предприятий; формирование финансовых и технологических эндаумент-фондов за счет взносов мегабизнесов.

[1] Вермель, М.В. Место международных корпораций в формировании инновационной экономики в России: дисс. на соиск. канд.экон.наук [Электронный ресурс] – URL: https://www.hse.ru/data/2014/07/16/1312550064/dis.pdf (дата обращения 20.04.2021 г. свободный).

[2] Кузнецов, А.В. Современные теории размещения [Электронный ресурс] – URL: http://inion.ru/site/assets/files/5385/kuznetsov_sovremennye_teorii_razmeshcheniia.pdf (дата обращения 20.04.2021 г. свободный).

[3] Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. (в ред. от 21.07.2011 № 254-ФЗ) [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/ (дата обращения 20.04.2021 г. свободный).

[4] Анализ инновационной инфраструктуры и сервисов: сравнение Москвы и зарубежных городов [Электронный ресурс] – URL: https://innoagency.ru/files/Анализ%20Инновационной%20инфраструктуры%20и%20сервисов_29-07_вэб.pdf (дата обращения 20.04.2021 г. свободный).

[5] Самарская, И.М. Источники финансирования инновационной деятельности в Российской Федерации // Евразийский Научный Журнал. 2016. № 4. [Электронный ресурс] – URL: http://journalpro.ru/articles/istochniki-finansirovaniya-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-federatsii/ (дата обращения 21.04.2021 г. свободный).

[6] Мировые практики создания инновационной инфраструктуры [Электронный ресурс] – URL: https://viafuture.ru/katalog-idej/innovatsionnaya-infrastruktura (дата обращения 21.04.2021 г. свободный).

[7] Цифровая экономика Российской Федерации [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 г. № 1632-р [Электронный ресурс] – URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v 7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (22.04.2021 г., свободный).

[8] Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление» [Электронный ресурс] – URL: https://digital.ac.gov.ru/poleznaya-informaciya/material/Паспорт-федерального-проекта-Цифровое-государственное-управление.pdf (22.04.2021 г., свободный).

[9] Федеральная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»: утв. Правительством РФ от 10.03.2006 г. № 328-Р [Электронный ресурс] – URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/2/#:~:text=Государственная%20программа%20«Создание%20в%20Российской,с%202007%20по%202014%20год (22.04.2021 г., свободный).

[10] Ассоциация развития кластеров и технопарков России [Электронный ресурс] – URL: https://akitrf.ru/about_association/description/ (22.04.2021 г., свободный)

[11] История развития технопарков в России – https://t-parki.ru/stati/21-istoriya-razvitiya-texnoparkov-v-rossii.html

[12] Проблемы и решения: бизнес-инкубаторы и технопарки России : аналитический обзор E&Y [Электронный ресурс] – URL: https://www.rvc.ru/upload/iblock/f7d/201403_Business_incubators.pdf (22.04.2021, свободный).

[13] Отраслевой обзор «Индустриальные парки России» [Электронный ресурс] – URL: https://ru.investinrussia.com/data/file/Индустриальные%20парки%20России.pdf (22.04.2021 г., свободный)

[14] Технопарки России: аналитические материалы сайта TAD-VISER – [Электронный ресурс] – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Технопарки_России (22.04.2021, свободный).

[15] Инновационная инфраструктура и основные показатели инновационной деятельности субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс] – URL: https://www.miiris.ru/inno_infra (22.04.2021 г., свободный)

[16] Сводная статистическая информация геоинформационной системы по технопаркам РФ [Электронный ресурс] – URL: https://gisp.gov.ru/gisip/stats_sum_tech/pdf/ru/ (23.04.2021 г., свободный)

[17] Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» № 116-ФЗ от 22.07.2005 г. (в ред. от 30.12.2020 г. № 532-ФЗ) [Электронный ресурс] – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/ (23.04.2021 г., свободный).

[18] Об утверждении критериев создания особой экономической зоны: Постановление Правительства Российской Федерации № 398 от 26.04.2012 г. (в ред. от 10.05.2017 г. № 552) [Электронный ресурс] – URL: https://base.garant.ru/70168878/ (23.04.2021 г., свободный).

[19] Индустриальные парки и ОЭЗ России 2020: отраслевой обзор [Электронный ресурс] – URL: https://indparks.ru/upload/iblock/86c/AIP2020_WEB_review_compressed%20(Y).pdf (25.04.2021, свободный)

[20] Инновационные лаборатории Сбербанка [Электронный ресурс] – URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Инновационные_лаборатории_Сбербанка (24.04.2021 г., свободный).

[21] Реестр учета уведомлений о создании хозяйственных обществ и хозяйственных партнёрств, сформированный по итогам 4 квартала 2020 года (2021) [Электронный ресурс] – URL: https://mip.extech.ru/reestr.php (24.04.2021 г., свободный)

[22] Результативность научной деятельности организаций, выполняющих исследования и разработки (2019) [Электронный ресурс] – URL: https://riep.ru/upload/iblock/951/9512bf2bfbac5e1e894cd12f4a882600.pdf (25.04.2021, свободный)

[23] В Москве учреждена Ассоциация «Консорциум опорных вузов Госкорпорации «Росатом» (2011) [Электронный ресурс] – URL: https://strategy.hse.ru/news/34852848.html

References:

Akhmadeev A.M. (2014). Innovatsionnaya infrastruktura: ponyatie, sushchnost, sostavlyayushchie elementy [Innovation infrastructure: concept, essence, constituent elements]. Innovation and Investment. (3). 252-256. (in Russian).

Barancheev V.P. (2005). Mekhanizm innovatsionnogo razvitiya organizatsii [The mechanism of innovative development of the organization]. Izobretatelstvo. (7). 11-28. (in Russian).

Bocharova Yu.G., Ischenko A.V. (2019). Napravleniya sovershenstvovaniya innovatsionnoy infrastruktury natsionalnoy ekonomiki [Directions of improving the innovation infrastructure of the national economy]. Upravlenie ekonomikoy: teoriya i praktika. (4). 106-118. (in Russian). doi: 10.37405/2221-1187.2019.106-118.

Bukharova M.M., Danilov L.V., Kashinova E.A. i dr. (2020). Tekhnoparki Rossii: ezhegodnyy obzor [Technoparks of Russia: annual review] M.: AKIT RF. (in Russian).

Bukharova M.M., Danilov L.V., Kashinova E.A. i dr. (2020). Tekhnoparki Rossii: ezhegodnyy obzor [Technoparks of Russia: annual review] M.: AKIT RF. (in Russian).

Byankin A., Burdakova G. (2020). Coordination of Innovative Infrastructure in Territories of Advanced Development: Models and Mechanisms Atlantis Press.

Cherednikova L.E., Bovin A.A. (2006). Innovatsionnoe razvitie: metodologicheskiy aspekt [Innovative development: methodological aspect] Novosibirsk: NGUEU. (in Russian).

Danilov L.V., Kashinova E.A. i dr. (2019). Pyatyy ezhegodnyy obzor «Tekhnoparki Rossii – 2019» [The fifth annual review "Technoparks of Russia-2019"] M.: AKIT RF. (in Russian).

Dudin M.N., Lyasnikov N.V. i dr. (2017). Innovatsionnyy vektor razvitiya natsionalnoy ekonomiki kak strategicheskiy prioritet strukturnyh preobrazovaniy v rossiyskoy narodnokhozyaystvennoy sfere [Innovative vector of national economy development as a strategic priority of structural transformations in the Russian national economy] Moscow: RUSAYNS. (in Russian).

Edel M. (2020). Build4Skills, TVET, and Infrastructure—An Innovative Initiative Education in the Asia-Pacific Region. 55 291-296. doi: 10.1007/978-981-15-7018-6_35.

Eferina T.V. (2017). Innovatsionnaya infrastruktura kak faktor mezhregionalnoy differentsiatsii v Rossiyskoy Federatsii [Innovative infrastructure as a factor of inter-regional differentiation in the Russian Federation]. Public administration issues. (1). 191-212. (in Russian).

Gokhberg L.M., Ditkovskiy K.A. i dr. (2019). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2019 [Innovation performance indicators: 2019] M.: NIU VShE. (in Russian).

Gokhberg L.M., Ditkovskiy K.A., Evnevich E.I. i dr. (2020). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2020 [Innovation performance indicators: 2020] M.: NIU VShE. (in Russian).

Golubkin I.V., Bukharova M.M., Danilov L.V. i dr. (2017). Biznes-navigator po osobym ekonomicheskim zonam Rossii – 2017 [Business navigator for special economic zones of Russia-2017] M.: AKIT RF. (in Russian).

Golubkin I.V., Bukharova M.M., Danilov L.V. i dr. (2018). Biznes-navigator po osobym ekonomicheskim zonam Rossii – 2018 [Business navigator for special economic zones of Russia-2018] M.: AKIT RF. (in Russian).

Golubkin I.V., Bukharova M.M., Danilov L.V. i dr. (2019). Biznes-navigator po osobym ekonomicheskim zonam Rossii – 2019 [Business navigator for special economic zones of Russia-2019] M.: AKIT RF. (in Russian).

Gorodnikova N.V., Gokhberg L.M., Ditkovskiy K.A. i dr. (2018). Indikatory innovatsionnoy deyatelnosti: 2018 [Innovation performance indicators: 2018] M.: NIU VShE. (in Russian).

Gurkov I.B. (2005). Innovatsionnoe razvitie i konkurentosposobnost. Ocherki razvitiya rossiyskikh predpriyatiy [Innovative development and competitiveness. Essays on the development of Russian enterprises] M.: «TEIS». (in Russian).

Katrichev I.S. (2021). Razvitie innovatsionnoy infrastruktury v mezhdunarodnom biznese [Development of innovative infrastructure in international business]. Economics and business: theory and practice. (3-1(73)). 238-242. (in Russian). doi: 10.24412/2411-0450-2021-3-1-238-241 .

Kurilova A.A., Shuklov L.V. (2021). Elementy rossiyskoy innovatsionnoy infrastruktury: vzaimodeystvie i effektivnost [Elements of the Russian innovation infrastructure: interaction and efficiency]. ASR: Economics and Management. 10 (1(34)). 197-200. (in Russian). doi: 10.26140/anie-2021-1001-0046.

Kuzminyh N.A. (2011). Innovatsionnoe razvitie sotsialno-ekonomicheskikh sistem v usloviyakh krizisa: sostoyanie i vozmozhnosti [Innovative development of socio-economic systems in the context of the crisis: status and features] Ufa: BAGSU. (in Russian).

Litvinova N.A., Izotova A.G. (2020). Natsionalnaya innovatsionnaya infrastruktura v usloviyakh tsifrovizatsii [National innovation infrastructure in the context of digitalization]. Economics and business: theory and practice. (4-2(62)). 120-122. (in Russian). doi: 10.24411/2411-0450-2020-10310 .

Mansell P., Philbin S.P., Broyd T. (2020). Development of a new business model to measure organizational and project-level SDG impact-case study of a water utility company Sustainability. 12 (16). doi: 10.3390/SU12166413.

Melnikova A.A. (2020). K voprosu ob innovatsionnoy infrastrukture i problemakh ee razvitiya [To the question of innovative infrastructure and the problems of its development]. Economics and business: theory and practice. (12-2(70)). 121-123. (in Russian). doi: 10.24411/2411-0450-2020-11086 .

Morozova S., Maltseva D. (2020). Developing an Effective Model for the Smart City Technology: Implementation as a Part of New Urban Governance In Communications in Computer and Information Science. 1135 32-40. doi: 10.1007/978-3-030-39296-3_3.

Novikov A.G. (2017). Zarubezhnyy opyt innovatsionnoy infrastruktury regiona [Foreign experience of innovative infrastructure in the region]. Strategii biznesa. (9(41)). 29-34. (in Russian).

Ovcharenko G.V. (2021). Institutsionalizatsiya formirovaniya natsionalnoy nauchno-innovatsionnoy sistemy v Rossii [Institutionalization of the formation of a national scientific and innovative system in Russia]. Gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie. Uchenye zapiski. (1). 54-59. (in Russian). doi: 10.22394/2079-1690-2021-1-1-54-59.

Shpilenko A.V. i dr. (2020). Biznes-navigator po osobym ekonomicheskim zonam Rossii, 2020 [Business navigator for special economic zones of Russia-2020] Moscow: AKIT RF. (in Russian).

Sokolov D.S., Tomilina N.S. (2016). Innovatsionnaya infrastruktura v sovremennoy Rossii: ponyatie, soderzhanie, osobennosti [Innovative infrastructure in modern Russia: concept, content, features]. Innovative science. (1-1). 172-17. (in Russian).

Sokolov D.S., Tomilina N.S. (2016). Innovatsionnaya infrastruktura v sovremennoy Rossii: ponyatie, soderzhanie, osobennosti [Innovative infrastructure in modern Russia: concept, content, features]. Innovative science. (1-1). 172-177. (in Russian).

Stupina A.A., Berg T.I., Korpacheva L.N., Fedorova A.V. (2020). Tsifrovye instrumenty upravleniya innovatsionnoy infrastrukturoy [Digital tools for managing innovative infrastructure]. Bulletin of Kemerovo State University. 5 (3(17)). 408-416. (in Russian). doi: 10.21603/2500-3372-2020-5-3-408-416.

Stupina A.A., Berg T.I., Korpacheva L.N., Fedorova A.V. (2020). Tsifrovye instrumenty upravleniya innovatsionnoy infrastrukturoy [Digital tools for managing innovative infrastructure]. Bulletin of Kemerovo State University. 5 (3(17)). 408-416. (in Russian). doi: 10.21603/2500-3372-2020-5-3-408-416.

Trifilova A.A. (2006). Upravlenie innovatsionnym razvitiem predpriyatiya [Management of innovative development of the enterprise] M.: «Finansy i statistika». (in Russian).

Twrdy E., Zanne M. (2020). Improvement of the sustainability of ports logistics by the development of innovative green infrastructure solutions Transportation Research Procedia. 45 539-546. doi: 10.1016/j.trpro.2020.03.059.

Страница обновлена: 06.05.2025 в 05:03:40

Russia

Russia