Solving the problem of soil degradation through the introduction of energy-saving technologies as the most important direction of ensuring the country's food security

Kulikova E.G.1![]() , Velikanova G.S.2, Krapchina L.N.3, Bogdanova A.P.1

, Velikanova G.S.2, Krapchina L.N.3, Bogdanova A.P.1

1 Пензенский государственный аграрный университет, Russia

2 ФГБУ ЦАС «Пензенский», Russia

3 Пензенский государственный университет, Russia

Download PDF | Downloads: 27 | Citations: 6

Journal paper

Food Policy and Security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 8, Number 2 (April-June 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46159719

Cited: 6 by 30.01.2024

Abstract:

One of the most serious problems of ensuring the country's food security, which requires immediate solution, is the degradation of agricultural land.

Direct seeding technology is one of the most effective ways to reduce the rate of degradation processes and preserve soil fertility. However, the application of such technology in the conditions of the central part of Russia requires a detailed study and adjustment.

Numerous studies have shown that after ten years of application of direct seeding technology, there is still a decrease in the content of organic matter and nitrogen in the soil, but the content of mobile forms of potassium, phosphorus and sulfur increases.

One of the agricultural enterprises of the Penza region – the farm "Oreon" of the Tamalinsky district - was chosen as the object of the study. The highest content of organic substance was observed in the soils of this farm in 1972 - from 8.1 to 8.7%; and it was characterized as high one. In the future, the content of organic substance gradually decreased; and by 2018, the decrease was 0.9-2.0%, i.e., on average, the annual loss of humus was 600-1000 kg per ha. In terms of the content of alkaline hydrolyzable nitrogen, the soils of the farms had an average and low content in 1972 (up to 189 mg per kg of soil). By 2018, it decreased to 131-156 mg per kg of soil.

The introduction of No-till technology and the application of mineral fertilizers increased the phosphorus content in soils by 1.5-2 times by 2018: from 130 mg per kg to 208 mg per kg of soil. There was an increase in mobile forms of potassium in the soil from 143-181 mg per ha in 2013 to 196-343 mg per ha in 2018. The sulfur content increased in the studied fields from 1.3-6.4 to 2.5-13.5 mg per kg of soil.

Keywords: food security, soil degradation, soil organic matter, nutrition elements, direct seeding technology, No-till

Введение

Деградация земель в настоящее время представляет одну из важнейших социально-экономических проблем, которая создает угрозу экологической, экономической и в целом национальной безопасности России и наносит огромный ущерб продуктивному потенциалу земельного фонда страны.

Продовольственная безопасность государства во многом зависит от поддержания высокого уровня плодородия почв, обеспечивающего стабильные урожаи сельскохозяйственных культур и рост внутреннего валового продукта [8, 9] (Kulikova, Velikanova, 2015; Kulikova, 2019).

Однако в процессе сельскохозяйственного использования почв происходят качественные изменения показателей, определяющих их агрономические свойства, и прежде всего, снижение содержания гумуса и элементов питания. Деградационные процессы сельскохозяйственных угодий во всех своих проявлениях представляют серьезную угрозу почвенному плодородию и, как следствие, снижению урожайности сельскохозяйственных культур и качества получаемого зерна, корне- и клубнеплодов, овощей открытого грунта, кормовых культур и пр.

Ученые подсчитали, что в результате нерационального землепользования человечество за исторический период своего развития уже потеряло от 1,5 млрд до 2 млрд га некогда продуктивных земель, то есть больше, чем вся современная площадь пашни. И в наши дни в результате деградации почвы из мирового сельскохозяйственного оборота ежегодно выбывает в среднем 8–10 млн, а по максимальным оценкам – 15–20 млн га продуктивных земель [4] (Gordeev, Romanenko et al., 2008).

В России, по данным Минсельхоза РФ, деградации подвержено 134 млн га сельхозугодий. В целом по стране средне- и сильноэродированные почвы занимают 26%. Доля их продолжает неуклонно увеличиваться. В течение последних 20 лет темпы их прироста достигли 6-7% каждые 5 лет [4] (Gordeev, Romanenko et al., 2008).

Баланс питательных веществ в сельхозугодиях России отрицательный, он составляет – 5,2%. Это означает, что с урожаем выносится больше питательных веществ, чем затем поступает в почву. Отрицательный баланс за 5 лет составил 22,2 млн тонн действующих веществ [22].

Внесение минеральных удобрений позволяет вводить в круговорот веществ в земледелии новые количества элементов питания для растений, а применение органических удобрений и других отходов растениеводства и животноводства – повторно использовать часть питательных веществ, уже входивших в состав предыдущих урожаев. В результате становится возможным восполнять вынос питательных веществ урожаями и непроизводительных потерь их из почвы [3, 13, 14] (Akhmatova, Batova, Atmurzaev, 2018; Nadezhkina et al., 2005; Nadezhkina et al., 2009).

Однако на протяжении уже нескольких десятков лет наблюдается недостаток внесения в почву органических удобрений, а увеличившаяся стоимость минеральных – вынуждает сельхозпроизводителя вносить дозы, не покрывающие вынос с урожаем элементов питания [5] (Kuzin, Arefev, Kuzina, 2013).

Вернуть плодородие деградированным почвам не так просто. Специалисты говорят о том, что оптимальная система севооборотов может в теории обеспечить бездефицитный баланс гумуса, препятствовать ухудшению фитосанитарного состояния посевов и почвоутомлению на полях. Для этого необходимо оптимальное соотношение однолетних культур и многолетних трав. Однако на практике восстановление гумусового слоя таким способом займет десятки лет.

В России чаще всего для восстановления плодородия почв до сих пор используют проверенные годами севообороты, сидераты, многолетние травы, биологические средства защиты растений, био- и органические удобрения. Но даже эти методы применяются очень ограниченно. Согласно данным всероссийского исследования, проведенного Союзом органического земледелия, Минсельхозом России и целым рядом партнеров, агробиотехнологии сегодня используются лишь на 2% от возможного потенциала [22].

Технологии No-till в энергосберегающем земледелии

Энергосберегающие технологии обработки почвы являются одним из наиболее устойчивых способов снижения ухудшения ее качества. Технология ноу-тилл эффективно противодействует процессам деградации почв.

Кроме того, ученые подсчитали, что No-Till технология позволяет сократить расходы на оплату труда в 1,6 раз, на горюче-смазочные материалы – более чем в 2,2 раза, а на оборудование – почти в 1,5 раза. При этом общая урожайность повышается минимум в три раза, а производственные расходы сокращаются в целом на 20% [23].

По мнению ряда зарубежных авторов, по сравнению с традиционной обработкой почвы технология No-till имеет положительное влияние на основные агрохимические свойства почвы [18–21] (Shapiro, Holshouser, Kranz et al., 2001; Toliver, Larson, Roberts, English, De La Torre Ugarte, West, 2012; Yang, Bao, Yang, Zhao, Liang, Xie, 2019; Wilhelm, Wortmann, 2004). При использовании метода прямого посева отмечают высокий уровень поступления в почву органической массы, азота, фосфора, калия, кальция, магния, а также увеличивается катионообменная емкость и снижается кислотность почвенного раствора; эрозионные процессы значительно замедляются. Такая тенденция обычно наблюдается на сельхозугодиях, выбывших из оборота и подвергшихся процессам задернения [10] (Kulikova, Efremova, 2017).

В настоящее время на систему нулевой обработки почвы приходится лишь 6,8% всех пашен мира. Технология No-Till получила признание и широко распространена в Соединенных Штатах, где используется в основном для борьбы с ветровой эрозией, в Канаде, где применяется для сохранения влаги в степных районах, а также в Бразилии, Аргентине, Парагвае и Австралии. На вышеперечисленные страны приходится примерно 95% всех используемых этим способом площадей. На европейском континенте методом нулевой обработки почвы обрабатывается лишь 3% пахотных земель [6, 15, 22] (Kulikova, 2017; Chekaev, Kochmina, 2018).

На территории России энергосберегающая технология No-till приобретает все большую популярность. Так, в 2016 году о No-Till знало 30% от общего количества фермеров РФ, а использовали эту технологию только 5% от общего числа. В 2020 году эти показатели увеличились в разы, и теперь о ней знают 80% фермеров, а используют 11–12% [24].

Однако эффективность применения технологии ноу-тилл напрямую зависит от природно-климатических особенностей регионов. Более активно переходят на нее хозяйства южных регионов страны, сильно подверженные ветровой эрозии почвы. Но с каждым годом она все шире внедряется и в условиях средней полосы России.

Результаты и их обсуждение

В Пензенской области примером успешного применения ноу-тилла является КФХ «Ореон» Тамалинского района. В хозяйстве на технологию прямого посева перешли с 2009 года. Агрохимическое обследование проводилось работниками ФГБУ ЦАС «Пензенский» на 8 полях каждые 5 лет, при внесении удобрений более 60 кг/га д.в. (действующего вещества) – через каждые 3 года [11] (Sychev et al., 2003).

В хозяйстве применяют следующие удобрения: аммофос, диаммофос, аммиачная селитра – по 100 кг/га; микроудобрение с гумином БорогумМ (Мо-1% + Мn-1% + В-7%) – в виде внекорневой подкормки; Бионекс Кеми (жидкое органическое удобрение на основе компостированного куриного помета) – по 1 л/га под зерновые культуры в фазу кущения [1, 12] (Ivanov еt al., 2008).

Содержание органического вещества в почвах традиционно служит основным критерием ее плодородия, а в последние годы все больше рассматривается с точки зрения почв как компонента биосферы. Главными причинами, вызывающими снижение содержание гумуса в почве, можно назвать процессы его минерализации вследствие интенсивной обработки почвы и применения минеральных удобрений; недостаточное поступление в обрабатываемые почвы корневых и пожнивно-корневых остатков, а также органических удобрений; потерю гумуса в результате процессов эрозии почв [2] (Arefev et al., 2017).

Анализ показал, что наибольшее содержание органического вещества наблюдалось в почвах хозяйства в 1972 году – от 8,1 до 8,7% и характеризовалось как высокое. В дальнейшем содержание органического вещества постепенно снижалось, и к 2018 году уменьшение составило 0,9–2,0%, то есть в среднем ежегодные потери гумуса составили 600–1000 кг/га (табл. 1).

Таблица 1

Динамика изменения содержания гумуса за 1972–2018 гг. (%)

|

№ поля

|

Площадь, га

|

1972

|

1987

|

1991

|

2001

|

2013

|

2018

|

|

1

|

100

|

8,1

|

7,6

|

9,2

|

6,5

|

7,0

|

6,9

|

|

2

|

100

|

8,1

|

8,2

|

6,6

|

7,0

|

7,8

|

6,9

|

|

3

|

100

|

8,0

|

6,5

|

5,8

|

6,7

|

7,4

|

6,7

|

|

4

|

90

|

8,5

|

7,9

|

7,2

|

7,4

|

7,1

|

6,5

|

|

5

|

100

|

8,5

|

7,5

|

6,3

|

7,6

|

7,5

|

6,9

|

|

6

|

100

|

8,1

|

7,5

|

7,3

|

7,1

|

7,8

|

7,2

|

|

7

|

45

|

8,4

|

7,8

|

6,1

|

7,4

|

7,2

|

7,2

|

|

8

|

100

|

8,7

|

7,7

|

6,2

|

7,6

|

8,1

|

7,2

|

Источник: Агрохимические показатели КФХ«Ореон» Тамалинского района [1].

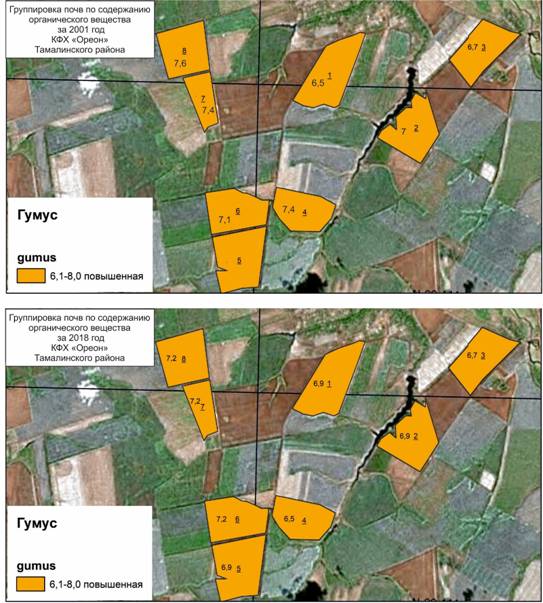

После внедрения в хозяйстве технологии прямого посева содержание органического вещества к 2013 году изменилось по сравнению с 2001 годом: на отдельных полях за 12 лет использования произошло некоторое увеличение органического вещества на 0,5–0,8%, а на других, наоборот, – уменьшение на 0,1–0,8%. К 2018 году, то есть через 9 лет после внедрения технологии прямого посева, уменьшение содержания органического вещества составило 0,1–0,6%. Средневзвешенный показатель содержания гумуса уменьшился с 6,59% до 6,28% (рис. 1).

Для поддержания бездефицитного баланса органического вещества в зернопропашных севооборотах необходимо полностью использовать все пожнивно-корневые остатки (ПКО). Рекомендуется активно использовать солому зерновых и зернобобовых культур, а также посев сидеральных культур: донника, люпина, рапса, горчицы, редьки масличной и др. Посев многолетних трав способствует накоплению органического вещества, что, в свою очередь, приводит к увеличению подвижных форм элементов питания в почве [6] (Kulikova, 2017).

Рисунок 1. Группировка почв исследуемых полей хозяйства по содержанию органического вещества

Источник: Агрохимические показатели КФХ«Ореон» Тамалинского района [1].

Изменение содержания органического вещества привело и к изменению содержание азота в почве. Уровень азотного питания определяет размеры и интенсивность синтеза белков, которые существенно влияют на ростовые процессы и формирование урожая высокого качества [4] (Gordeev, Romanenko et al., 2008).

По содержанию щелочногидролизуемого азота почвы хозяйства имели в 1972 году (112–189 мг/кг почвы) среднее и низкое содержание (табл. 2).

Таблица 2

Динамика изменения содержания щелочногидролизуемого азота за 1972–2018 гг. (мг/кг почвы)

|

№ поля

|

Площадь, га

|

1968

|

1972

|

1980

|

1987

|

1991

|

2001

|

2013

|

2018

|

|

1

|

100

|

-

|

161

|

193

|

165

|

167

|

180

|

165

|

135

|

|

2

|

100

|

-

|

189

|

174

|

164

|

161

|

186

|

136

|

131

|

|

3

|

100

|

-

|

147

|

202

|

168

|

144

|

207

|

127

|

156

|

|

4

|

90

|

-

|

182

|

196

|

173

|

122

|

207

|

136

|

148

|

|

5

|

100

|

-

|

112

|

196

|

183

|

151

|

224

|

145

|

153

|

|

6

|

100

|

-

|

126

|

207

|

194

|

162

|

209

|

201

|

138

|

|

7

|

45

|

-

|

182

|

193

|

190

|

160

|

189

|

132

|

140

|

|

8

|

100

|

-

|

119

|

190

|

185

|

152

|

232

|

130

|

137

|

Источник: Агрохимические показатели КФХ«Ореон» Тамалинского района [1].

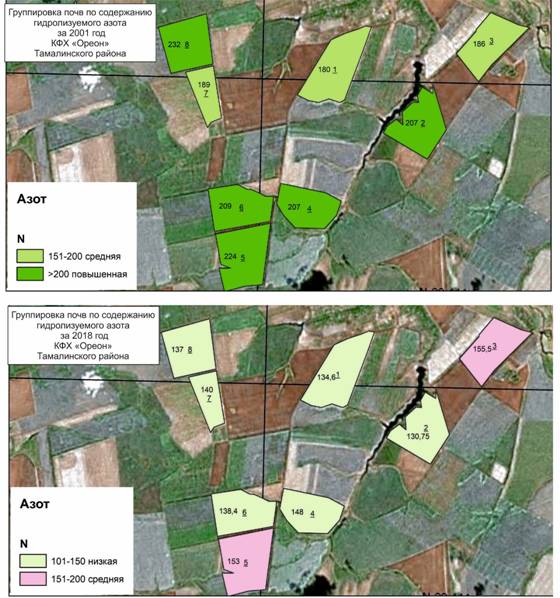

К 2018 году содержание азота в исследуемых почвах снизилось и составило 131–156 мг/кг почвы, то есть обеспеченность почвы азотом остается низкой, и только в двух полях обеспеченность средняя. Средневзвешенный показатель по щелочногидролизуемому азоту был наибольшим в 2001 году (204 мг/кг), а наименьшим – в 2013 и 2018 годах, его величина составила 147 и 142 мг/кг почвы соответственно (рис. 2).

Таким образом, внедрение технологии No-till уменьшило содержание щелочногидролизуемого азота по всем исследуемым полям. Уменьшение составило 45–95 мг/кг почвы. Посев бобовых культур (горох, чечевица), заделка растительных остатков и внесение минеральных удобрений в виде аммофоса, диамофоски, КАС в среднем по 50–70 кг/га не компенсируют вынос азота с урожаем. Поэтому запасы его в почве, так же как и содержание органического вещества, постепенно снижаются. Вынос азота из почвы за последние 3 года исследований в среднем по 8 исследуемым полям составил 87,5–129,7 кг/га минерального азота, то есть вынос с урожаем компенсируется примерно только наполовину.

Рисунок 2. Группировка почв исследуемых полей хозяйства по содержанию щелочногидролизуемого азота

Источник: Агрохимические показатели КФХ«Ореон» Тамалинского района [1].

Щелочногидролизуемый азот в почве является ближайшим резервом минерального азота, который легко усваивают растения. Поэтому внесение азотных удобрений будет эффективным и от него во многом будет зависеть величина урожая сельскохозяйственных культур.

Недостаток азотных удобрений, приводящий к потере азота и гумуса, может быть частично компенсирован при помощи микробиологических удобрений, активизирующих азотфиксацию [16, 17] (Koryagin, Kulikova, Efremova, Sukhova, 2020; Koryagin, Kulikova, Koryagina, Kuznetsov, 2020).

Внедрение технологии No-till и внесение минеральных удобрений, в состав которых входит Р2О5, увеличили содержание фосфора в почвах к 2018 году в 1,5–2 раза: со 130 мг/кг до 208 мг/кг почвы при среднем содержании фосфора в почве 158 мг/кг (2013 г.). Обеспеченность почв фосфором в исследуемых полях стала характеризоваться как повышенная и высокая вместо среднеобеспеченной. За годы применения технологии прямого посева ежегодно вносилось от 70 до 90 кг/га д.в. Р2О5, а выносилось с урожаем – от 49 до 55 кг/га Р2О5, то есть внесение превышало вынос, за счет чего и произошло увеличение баланса фосфора в почве. Кроме того, подсолнечник и бобовые культуры, возделываемые в хозяйстве, могут усваивать фосфор из труднодоступных соединений.

Внедрение технологии прямого посева и внесение удобрений позволили также увеличить содержание подвижных форм калия в почве с 143–181 (2013 г.) до 196–343 мг/кг почвы (2018 г.). Обеспеченность почв калием в исследуемых полях стала характеризоваться как очень высокая вместо среднеобеспеченной и повышенной. Такое повышение стало возможным за счет большого количества растительных остатков и соломы, которые остаются в поле. Особенно много калия остается в ПКО после кукурузы и подсолнечника. С удобрениями вносится ежегодно от 30 до 50 кг/га калия в зависимости от культуры. Таким образом, это обеспечило положительный баланс калия в почве.

Средневзвешенное содержание серы (элемента, необходимого для синтеза белка) после внедрения технологии No-till увеличилось по исследуемым полям с 1,3–6,4 (2013 г.) до 2,5–13,5 мг/кг почвы (2018 г.), и они перешли из категории низкообеспеченных в среднеобеспеченные по этому показателю.

Заключение

Почва – это важнейший стратегический ресурс страны, обеспечивающий ее продовольственную безопасность. Технология прямого посева является одним из наиболее эффективных способов сохранения ее плодородия и снижения скорости деградационных процессов. Однако ее применение в условиях средней полосы России требует детального изучения и корректировки.

Исследования показали, что в КФХ «Ореон» после десятилетнего применения технологии прямого посева все еще происходит снижение содержания в почве органического вещества и азота, однако увеличивается содержание подвижных форм калия, фосфора и серы.

Таким образом, технология No-till в условиях Пензенской области является энергосберегающей при достаточной компенсации потерь азота в виде использования минеральных удобрений (в дозах под зерновые не менее N40P30K30), использования в севооборотах многолетних бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей с преобладанием бобового компонента; использования соломы на удобрение по соответствующей технологии с добавлением азотных удобрений (10 кг д.в. азота на 1 т соломы).

References:

Akhmatova M.Kh., Batova Z.S., Atmurzaev O.Kh. (2018). Uchet sostoyaniya pochvennogo plodorodiya i informatsionnoe obespechenie v KBR plodorodiya pochv zemel selskokhozyaystvennogo naznacheniya [Accounting of the state of soil fertility and information support in the KB of soil fertility of agricultural lands]. Moscow Economic Journal. (4). 89-99. (in Russian). doi: 10.24411/2413-046X-2018-14036.

Arefev A.N. i dr. (2017). Priemy povysheniya plodorodiya chernozemnyh i lugovo-chernozemnyh pochv lesostepnogo Povolzhya [Methods of increasing the fertility of chernozem and meadow-chernozem soils of the forest-steppe Volga region] Penza: RIO PGAU. (in Russian).

Chekaev N.P., Kochmina E.O. (2018). Izmenenie agrokhimicheskikh pokazateley chernozema vyshchelochennogo i urozhaynost selskokhozyaystvennyh kultur v usloviyakh pryamogo poseva [Change of agrochemical indicators of leached black soil and yield productivity of agricultural crops in the conditions of direct sowing]. Niva Povolzhya. (1(46)). 90-96. (in Russian).

Gordeev A.V., Romanenko G.A. i dr. (2008). Problemy degradatsii i vosstanovleniya produktivnosti zemel selskokhozyaystvennogo naznacheniya v Rossii [Problems of degradation and restoration of agricultural land productivity in Russia] M.: Rosinformagrotekh. (in Russian).

Ivanov A.L. i dr. (2008). Metodicheskoe rukovodstvo po proektirovaniyu primeneniya udobreniy v tekhnologiyakh adaptivno-landshaftnogo zemledeliya [Methodological guide for designing the use of fertilizers in adaptive landscape farming technologies] M.: RASKhN. (in Russian).

Koryagin Y., Kulikova E., Efremova S., Sukhova N. (2020). The influence of microbiological fertilisers on the productivity and quality of winter wheat Plant Soil Environ. (66). 564-568. doi: 10.17221/218/2020-PSE.

Koryagin Y., Kulikova E., Koryagina N., Kuznetsov A. (2020). Agroecological evaluation of application the microbiological fertilizers in lentil cultivation technology Scientific papers-series a-agronomy. 63 (1). 361-365.

Kulikova E.G. (2017). Vliyanie minimalnoy obrabotki na agrokhimicheskie svoystva pochv v usloviyakh TNV [The effect of minimal treatment on the agrochemical properties of soils in the conditions of the LP]. Agropromyshlennye tekhnologii Tsentralnoy Rossii. (2(4)). 53-60. (in Russian).

Kulikova E.G. (2019). Dinamika struktury posevnyh ploshchadey Penzenskoy oblasti v prodovolstvennoy bezopasnosti regiona [Dynamics of structure of cultivated areas of the Penza region in the regional food security]. Food policy and security. 6 (4). 231-238. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.6.4.41458.

Kulikova E.G., Efremova S.Yu. (2017). Monitoring zemel selkhoznaznacheniya vybyvshikh iz oborota [Monitoring of agricultural land retired from circulation]. XXI vek: itogi proshlogo i problemy nastoyaschego plyus. (01(35)). 71-79. (in Russian).

Kulikova E.G., Efremova S.Yu. (2017). Otsenka energosberegayushchey tekhnologii zemledeliya v obespechenii ekologicheskoy bezopasnosti [Evaluation of energy-saving technology of agriculture in ensuring ecological safety]. XXI vek: itogi proshlogo i problemy nastoyaschego plyus. (5-6(39-40)). 67-76. (in Russian).

Kulikova E.G., Velikanova G.S. (2015). Sokhranenie plodorodiya pochv Penzenskoy oblasti kak osnova prodovolstvennoy bezopasnosti Rossii [Fertility preservation of soils in Penza region as the basis for Russian food security]. Food policy and security. 2 (2). 77-86. (in Russian). doi: 10.18334/ppib.2.2.566.

Kuzin E.N., Arefev A.N., Kuzina E.E. (2013). Izmenenie plodorodiya pochv [Changes in soil fertility] Penza: RIO PGSKhA. (in Russian).

Nadezhkina E.V. i dr. (2005). Globalnye biogeokhimicheskie tsikly [Global biogeochemical cycles] Penza: RIO PGSKhA. (in Russian).

Nadezhkina E.V. i dr. (2009). Globalnye biogeokhimicheskie tsikly [Global biogeochemical cycles] Penza: RIO PGSKhA. (in Russian).

Shapiro C.A., Holshouser D.L., Kranz W.L. et al. (2001). Tillage and management alternatives for returning Conservation Reserve Program land to crops Agron. J. (93). 850-862. doi: 10.2134/agronj2001.934850x.

Sychev V.G. i dr. (2003). Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu kompleksnogo monitoringa plodorodiya pochv zemel selskokhozyaystvennogo naznacheniya [Guidelines for conducting comprehensive monitoring of soil fertility of agricultural land] M.: FGNU «Rosinformagrotekh». (in Russian).

Toliver D.K., Larson J.A., Roberts R.K., English B.C., De La Torre Ugarte D.G. and West T.O. (2012). Effects of No‐Till on Yields as Influenced by Crop and Environmental Factors Agron. J. (104). 530-541. doi: 10.2134/agronj2011.0291.

Wilhelm W.W., Wortmann C.S. (2004). Tillage and rotation interactions for corn and soybean grain yield as aff ected by precipitation and air temperature Agron. J. 96 425-432. doi: 10.2134/agronj2004.0425..

Yang X., Bao X., Yang Y., Zhao Y., Liang C., Xie H. (2019). Comparison of soil phosphorus and phosphatase activity under long-term no-tillage and maize residue management Plant Soil Environ. 65 408-415.

Страница обновлена: 06.05.2025 в 06:13:55

Russia

Russia