Territorial differentiation of dairy cattle breeding in Russia

Anishchenko A.N.1, Usmanov D.I.2

1 Институт проблем рынка РАН, Russia

2 Институт проблем рынка РАН,, Russia

Download PDF | Downloads: 25 | Citations: 2

Journal paper

Food Policy and Security (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 8, Number 2 (April-June 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=46159717

Cited: 2 by 07.12.2023

Abstract:

Due to the high importance of the dairy industry, associated with the need to provide the country's population with milk and dairy products of its own production, solving the problems of food independence, increasing the efficiency of the labour resources, improving the social conditions of the rural population, its development is one of the priorities of state policy in the field of the agro-industrial complex. It should be noted that the current State Program for the Development of Agriculture and Regulation of the Market of Agricultural Products, Raw Materials and Food for 2013-2020 and other legal documents do not fully contribute to the development of dairy cattle breeding and ensuring food security in terms of milk and dairy products. Also, despite a number of adopted federal legislative acts on the spatial development of the country, smoothing territorial differentiation, fragmentary attention is paid to agriculture and its individual sub-sectors. And systemic problems have pushed into the background the solution of the problems of spatial development of the sub-sector, causing deep structural shifts, and deepening regional differentiation.

Keywords: agro-industrial complex, dairy subcomplex, dairy cattle breeding, territorial differentiation, specialization, management, spatial development, food security, region

Funding:

Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема проекта НИР «Формирование механизма обеспечения продовольственной безопасности в условиях глобальных вызовов и угроз».

JEL-classification: Q13, Q17, Q18

Постановка проблемы. Ввиду высокой социально-экономической значимости молочного скотоводства в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны; важности решения вопроса импортозамещения; важности принятия мер по повышению конкурентоспособности подотрасли; необходимости наращивания объемов производства отечественного высококачественного молока и молочных продуктов; совершенствования племенной базы; повышения уровня цифровизации, модернизации; решения ряда существующих системных проблем, в современных условиях хозяйствования существует объективная необходимость усиления поддержки молочного комплекса, совершенствования его системы управления со стороны органов государственной власти [1, 3] (Anishchenko, 2018; Uskova, Selimenkov, Anishchenko, Chekavinskiy, 2014)).

Необходимо отметить, что реализуемые в настоящее время Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы и другие правовые документы не в полной мере способствуют развитию молочного скотоводства и обеспечению продовольственной безопасности в части молока и молочных продуктов. Так, например, в Государственной программе предусмотрено довести уровень производства молока до 32 млн тонн, что составит порядка 57,4% к уровню 1990 года. Необходимо отметить, что в новой Доктрине продовольственной безопасности РФ, утвержденной Президентом РФ 21 января 2020 года, предусмотрено пороговое значение производства молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) 90%, что должно соответствовать производству молока как минимум 49 млн тонн. Наряду с этим уровень потребления молока и молокопродуктов населением страны в 2019 году составил 245 кг при рациональной норме – 300 кг, или 84,4% от уровня порогового значения (+0,5 п.п. к 2018 году).

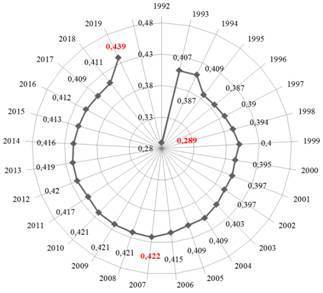

Также, несмотря на ряд принятых федеральных законодательных актов о пространственном развитии страны, сглаживании территориальной дифференциации, в части сельского хозяйства и его отдельных подотраслей уделено фрагментарное внимание, а системные проблемы отодвинули на второй план решение проблем пространственного развития подотрасли, вызвав глубокие структурные сдвиги, углубление региональной дифференциации. Усугубляет положение дел в молочном скотоводстве и АПК в целом с каждым годом усиливающаяся социально-экономическая дифференциация. Так, одной из главных детерминант социально-экономической дифференциации являются ощутимые диспропорции в распределении доходов между разными группами населения (рис. 1) и концентрация в руках определенной группы людей значительных материальных ценностей и административных ресурсов (политической власти). На уровне отдельных регионов страны наблюдается ощутимый рост имущественного неравенства [4, 5] (Rastvortseva, Usmanov, 2015; Usmanov, 2018)).

Рисунок 1. Динамика коэффициента Джини по располагаемым доходам в России,

1992–2019 гг.

Источник: рассчитано по: Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики РФ. Национальные счета (Выборка). – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/

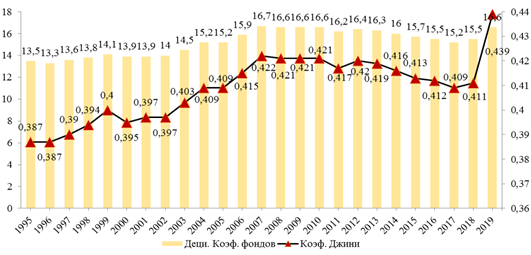

Как видно из радар-диаграммы,

динамика коэффициента Джини по располагаемым доходам россиян в период 1992–2019

гг. (27 лет) увеличилась с 0,29 до 0,44, а доходы самых богатых 10% россиян

теперь превышают доходы самых бедных 10% не в четыре раза, как в конце 1980-х

годов, а почти в 17 раз (децильные KF10

= 16,6; рис. 2). В настоящее время в руках 1% россиян сосредоточено 71%

всех личных активов в России. Аналогичные выводы мы можем сделать по

сопоставлениям первой (население с самым низким доходом) и пятой (население с

самым высоким доходом) квинтильных групп, (KF5=

min. 5,68 / max.

9,39; ![]() /

/

![]() ).

).

Рисунок 2. Соотношение коэффициента Джини (величина концентрации доходов) и децильного коэффициента фондов (в разах) по Российской Федерации за 1995–2019 гг.

Источник: рассчитано по: Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики РФ. Национальные счета (Выборка). – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/

В перспективе оптимистические заявления правительства в лице Президента РФ о том, что более 70% жителей России можно отнести к среднему классу (т.е. всех, кто получает полтора МРОТ − 17 тыс. руб. в месяц), не выдерживают критики, поскольку в методике расчета Всемирного банка этот порог вводится как мера расчета количества людей которые, нуждаются в помощи [5] (Usmanov, 2018).

Методология исследования. С использованием принципов комплексного анализа предпринята попытка концептуальной постановки рассматриваемой проблемы и определения направления ее решения в дальнейших исследованиях.

Информационной базой исследования послужили данные Росстата, аналитические материалы Минсельхоза России, Национального союза производителей молока, органов управления агропромышленным комплексом субъектов России, результаты ранее проведенных исследований ученых-экономистов по данной проблематике.

Результаты исследования. Содержание и сущность сельскохозяйственной территориальной дифференциации непосредственно связаны с производственно-экономической деятельностью хозяйствующих субъектов, размещенных на территории страны, которая характеризуется неоднородными природноэкономическими, социальными условиями, производственной инфраструктурой и пр.

Размещение молочного скотоводства складывается под влиянием двух основных факторов: ориентации на кормовую базу и тяготения к потребителю. По мере развития процессов урбанизации, модернизации производства возрастает значение второго фактора, однако ориентация на кормовую базу (зональный фактор) является определяющей и зависит от степени распаханности земель, состава кормовых культур, размеров пастбищных ресурсов и др. Отметим, что в формировании кормовой базы в настоящее время сложилась парадоксальная ситуация: заготавливая в пересчете на калории на единицу животноводческой продукции большее количество кормов, чем развитые страны, Россия постоянно испытывает их острый недостаток, что обусловлено низкой сохранностью кормов, их неэффективной структурой (малая доля концентрированных кормов), частыми перебоями в снабжении хозяйств кормами, игнорированием научно обоснованных предложений по системе кормления и содержания скота и др.

Если говорить в целом, то ведущими мировыми районами молочного скотоводства являются промышленно развитые страны: США к западу от Великих озер, Южная Канада, Северная Европа, Австралия, Новая Зеландия. Отметим, что благоприятные климатические условия и высокий технологический уровень позволяют вести молочное скотоводство на интенсивной основе. Так, естественные кормовые угодья удобряются и увлажняются для большей производительности, используются племенные высокопродуктивные породы животных, а самые трудоемкие виды работ максимально механизированы, автоматизированы и пр. В результате чего обеспечивается высокая продуктивность молочного скота. Например, в США, Голландии, Дании, Швеции продуктивность коровы составляет порядка 8000–9000 кг молока в год, в то время как в Индии, считающейся одним из мировых лидеров по валовому надою, одна корова дает менее 3000 кг молока в год [2, 8] (Anishchenko, 2016; Shutkov, 2011).

Для молочного скотоводства важно соответствие адаптированного к природно-климатическим и экономическим условиям хозяйствования. Не все породы отвечают требованиям тех или иных зон ведения производства и эффективны с точки зрения ее выхода, качества и себестоимости. Например, в 2019 году из молочных пород скота наибольшее распространение (75%) получили черно-пестрая порода и голштинская, всего, при этом разводилось 24 породы [1, 3] (Anishchenko, 2018; Uskova, Selimenkov, Anishchenko, Chekavinskiy, 2014).

В настоящее время рост концентрации поголовья крупного рогатого скота выступает одним из индикаторов пространственного развития и дифференциации молочного скотоводства. Однако за последние пять лет удельный вес регионов, где поголовье КРС превышало 500 тыс. голов (Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Дагестан, Алтайский край, Ростовская область, Оренбургская область. Краснодарский край, Республика Калмыкия), составил в общей численности поголовья 33%. Полагаем, что сложившаяся концентрация молочного поголовья возникла вследствие нерациональной территориальной дифференциации из-за убыточности мясного скотоводства.

В 2019 году сокращение поголовья крупного рогатого скота произошло в 52 субъектах Российской Федерации (в 2014–2019 гг. – более чем в 60). Среди регионов, допустивших снижение поголовья более чем на 5% за последние пять лет были, прежде всего, регионы, имеющие естественные природные и экономические условия для развития молочного скотоводства (Московская, Тверская, Ивановская, Рязанская, Смоленская, Псковская, Архангельская, Новгородская, Костромская, Нижегородская, Тверская и Свердловская области, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, Приморский край).

Сокращение поголовья коров в отдельных субъектах страны является ключевым фактором, негативно влияющим на объемы производства молока. Так, в 10 регионах, допустивших снижение поголовья коров за последние пять лет на 200 тыс. голов, производство молока сократилось более чем на 850 тыс. тонн.

Потери в объеме производства молока, связанные с сокращением поголовья коров, компенсировались в некоторых регионах за счет роста их продуктивности (Смоленская, Курганская, Курская, Орловская, Челябинская и Омская области). Вместе с тем имеющийся потенциал коров, составляющий менее 5000 кг, реализуется не полностью во всех регионах. Темпы прироста продуктивности составили за 2014–2019 гг. 15%.

Заключение. В целом в настоящее время молочнопродуктовый подкомплекс России функционирует в достаточно сложных экономических и внешнеполитических условиях, с продовольственным эмбарго, необходимостью решения задачи импортозамещения, высоким уровнем фальсифицированной продукции и др. В результате чего происходит удорожание кредитных ресурсов, повышение себестоимости производства продукции, снижение доходности производителей и переработчиков молока и ряд других негативных тенденций и нерешенных системных проблем.

Безусловно, реализуемые в настоящее время Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы и другие правовые документы принесли положительные результаты, однако не в полной мере способствуют развитию молочнопродуктового подкомплекса и обеспечению населения страны молоком и молочной продукцией. Также, несмотря на ряд принятых федеральных законодательных актов о пространственном развитии страны, сглаживании территориальной дифференциации, в части сельского хозяйства и его отдельных отраслей уделено фрагментарное внимание, а системные проблемы отодвинули на второй план решение проблем пространственного развития подотрасли, вызвав глубокие структурные сдвиги, углубление региональной дифференциации.

Поэтому полагаем, что в целом пространственное развитие молочного скотоводства, сглаживание имеющейся в подотрасли территориальной дифференциации должны обеспечиваться путем разработки, реализации целевых программ в специализированных зонах, которые могут служить основой обеспечения регионов страны молоком и молочной продукцией. В рамках совершенствования размещения молочного скотоводства целесообразна концентрация высокопродуктивного племенного скота в наиболее благоприятных зонах для ведения молочного скотоводства

References:

Anischenko A.N. (2016). Modernizatsiya proizvodstva - osnova povysheniya effektivnosti molochnogo skotovodstva [Modernization of production - the basis for improving the efficiency of dairy cattle breeding] Vologda: ISERT RAN. (in Russian).

Anischenko A.N. (2018). Rol molochnogo skotovodstva Vologodskoy oblasti v reshenii problem obespecheniya naseleniya Evropeyskogo Severa prodovolstviem [Role of dairy cattle breeding in the Vologda region is as the solution of problems of providing the population of the European North with food]. Rural economy in Russia (Ekonomika sel\'skogo khozyaystva Rossii). (10). 63-69. (in Russian).

Diterikh M., Merzlov A.V. i dr. (2013). Ustoychivoe razvitie selskikh territoriy [Sustainable development of rural territories] M.: Ellis Lak. (in Russian).

Rastvortseva S.N., Usmanov D.I. (2015). Otsenka vliyaniya faktorov globalizatsii na sotsialno-ekonomicheskoe neravenstvo regionov Rossii [Assessment of the impact of globalization factors on the socio-economic inequality of Russian regions] Belgorod: Konstant. (in Russian).

Shutkov A.A. (2011). Prodovolstvennaya bezopasnost: teoriya, politika i praktika [Food security: theory, policy and practice] M.: NIB. (in Russian).

Shutkov A.A. (2020). Resursno-innovatsionnaya strategiya rosta agropromyshlennogo proizvodstva: novye podkhody k formirovaniyu i realizatsii [Resource-innovative strategy for the growth of agro-industrial production: new approaches to the formation and implementation]. Economics of agricultural and processing enterprises. (3). 2-9. (in Russian). doi: 10.31442/0235-2494-2020-0-3-2-9 .

Uskova T.V., Selimenkov R.Yu., Anischenko A.N., Chekavinskiy A.N. (2014). Puti obespecheniya prodovolstvennoy bezopasnosti regiona [Ways to ensure food security in the region] Vologda: ISERT RAN. (in Russian).

Usmanov D.I. (2018). Teoretiko-metodologicheskie osnovy ekonomicheskogo neravenstva regionov [Theoretical and methodological foundations of regional economic inequality]. Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov. (1). 120-126. (in Russian). doi: 10.12737/article_5a83cdfc679b52.29163241 .

Страница обновлена: 30.05.2025 в 06:26:04

Russia

Russia