Reserves and results of agricultural production on the eve of economic reform of 1965

Mayorov A.A.1

1 Веб-студия «Спектр», Russia

Download PDF | Downloads: 19

Journal paper

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 11, Number 3 (March 2021)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=45068344

Abstract:

Based on a systematic approach and a chronological analysis of legislation on the organization and management of agriculture in the 1960s, the state policy of managing the industry during a period of slowing economic growth is shown. An overview of the regulation of infrastructure potential in the creation of a sustainable agricultural institution of the country is given. Based on the study of local legal norms and systemic restructuring processes in the agrarian sector of the economy, a spectrum of problems in agricultural production is revealed. The expediency and timeliness of the functional transformations of the mid-1960s in the management of agriculture are confirmed. There is an absolute need for the development and implementation of synchronous measures based on the intensification of production, accelerated training of the professional reserve of agrospecialists, the introduction of the best ways of conducting production, taking into account the capabilities and conditions of each farm. The results obtained can be of interest to public authorities and management. These results can be used to develop anti-crisis regulation measures for the transformed agricultural economy, as well as to justify economic reforms, modernizations, and restructuring in other sectors of the national economy.

Keywords: agriculture, public policy, profitability, intensification of production, progressive technologies, agricultural science, personnel

JEL-classification: O13, P32, Q18

Будущее принадлежит людям честного труда

М. Горький.

Введение

Актуальность исследования обусловлена возрастанием интереса к быстрой перестройке управления сельским хозяйством, экономическому росту агропроизводства, его мобильности, устойчивости к переходным этапам, кризисным условиям, экономическим обстоятельствам и реалиям государственности.

Целью исследования являлся анализ локальных актов и изучение содержания и методов регулирования развития сельского хозяйства на территории страны, выявление фактов нарушений, отставания сельскохозяйственных процессов и их адаптации к решению проблем повышения качества жизни, трудовой занятости сельского населения, жизнеобеспечению общества, выполнению экономических задач государства.

Авторская гипотеза состояла в том, что развитие сельскохозяйственного производства начала 1960-ых годов происходило за счет эффективного использования ранее не задействованного кадрового потенциала, рационального использования научных, технологических, производственных ресурсов и их адаптации к региональным условиям, что позволило привлечь новые перспективные возможности роста доходов государства и населения страны.

Научная новизна исследования заключена в комплексном изучении нормативно-правовой практики хозяйствования колхозов и совхозов начала 1960-ых годов, в оценке роли и значения государственных подходов к кадровой политике, ее влиянии на систему управления и динамику развития аграрного комплекса страны. В определении значимых тенденций управления, позволивших осмыслить динамику аграрных преобразований и эволюцию государственных управленческих аграрных решений накануне экономической реформы 1965 года.

Исследование показало, что нельзя полностью трансформировать модель сельскохозяйственного производства советского периода. Лучшие государственные подходы к развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности должны сохраняться, приумножаться и применяться в современных условиях. В реалиях текущего времени неоправданно ломать хорошее старое. Переходить на модель управления, подразумевающую частную собственность, следует аккуратно, не лишая сельских тружеников рабочих мест, прироста сельского населения, не допуская беспрерывного повышения цен на сельскохозяйственную продукцию, сокращения животноводства, растениеводства, овощеводства и других сельскохозяйственных секторов, а также угасания, обнищания, ликвидации сел и деревень, полного развала устоявшегося вида организации труда на месте бывших передовых коллективных хозяйств.

В современный период неоправданно брать за основу только один метод развития аграрного производства за счет гигантов-монополистов-агрохолдингов, оставляя без государственного управления и поддержки работоспособность, жизнеобеспечение, инфраструктуру, воспроизводство населения сельских территорий страны.

Необходим новый поиск путей экономического развития агропромышленного комплекса современной России.

Основные результаты и обсуждение

Начало 1965 года в Советском Союзе ознаменовалось подготовкой к проведению экономической реформы.

До начала проведения реформы была устранена разобщенность между сельскими и промышленными предприятиями, расширены посевные площади, реализованы меры к увеличению производства продуктов сельского хозяйства. Но кардинально улучшить ситуацию в сельскохозяйственном производстве не удалось. Сказалась засуха 1963 года, вызвавшая потерю урожая зерновых и сельскохозяйственных культур, положившая начало импорту зерновых. Сельское хозяйство замедлило темпы роста и в полной мере не справлялось с освоением планов развития. Медленно повышалась урожайность основных сельскохозяйственных культур, незначительно увеличивалось производство молока, мяса, других продуктов, что создавало определённые трудности в развитии экономики страны. Реализуемые государством меры по закупу у сельчан и колхозов сельскохозяйственных продуктов и организация их сбыта на городских и сельских рынках страны проблему дефицита сельскохозяйственного продовольствия не решили.

Ситуацию усугубляла проведенная в 1962 году реформа органов управления, разделившая государственное управление экономикой страны на сельскохозяйственные и промышленные сектора и приведшая к росту бюрократии в регулировании хозяйственной деятельности.

К тому же до 1965 г. упор в сельском хозяйстве делался не на качество, а на количество, т.е. не на интенсивном пути развития, предполагавшем увеличение плодородия почв, технологий их обработки, улучшение знаний работников сельскохозяйственного звена, а на экстенсивном, характеризующемся постоянным расширением посевных площадей. При этом осваивались лесные, луговые, покосные земли, предгорные равнины и т.д. В этот период было распахано 37 миллионов гектаров целинных и залежных земель Казахстана, Южного Урала, Алтая, Сибири и других территорий, что составило почти 30% всех обрабатываемых в стране земель. Урожаи это не повышало, а частное и коллективное животноводство лишалось пастбищ, покосных угодий, приходило в упадок.

Перестройке управлением в аграрном секторе экономики предшествовала государственная политика, так называемые «реформы Н.С. Хрущева», основные мероприятия и результаты которых представлены справочной таблицей с 1953-го по 1964-ый год.

Таблица

Основные реформы Н.С. Хрущева 1953–1964 гг.

|

Название реформы

|

Год проведения

|

Суть

преобразований

|

Краткие

результаты

|

|

Сельскохозяйственная реформа

|

1953–1958

|

В основу аграрной политики было

положено укрепление экономического положения колхозов.

Уменьшился сельхозналог, повысились закупочные цены на сельхозпродукцию, были предоставлены кредиты. На работу в колхозы были направлены «тридцатитысячники» (партработники). Началось освоение целинных земель. Укрупнялись колхозы и совхозы. Началась «кукурузная эпопея». Кукурузу начали сажать повсеместно. Для этого сокращали посевные площади под пшеницу и рожь. Земельные наделы личных подсобных хозяйств были урезаны. У колхозников начали массово скупать скот |

Выросла

производительность труда в сельском хозяйстве.

Расширилась самостоятельность колхозов, усилился экономический стимул. Центральные сельскохозяйственные районы пришли в упадок. Укрепилась материально-техническая база колхозов. Ощутимые потери от посевной кукурузной компании на севере страны. Зерно начали закупать за границей. Практическое уничтожение личных подворий. Сокращение поголовья скота |

|

Административное управление

|

1957–1963

|

Управление промышленностью было

передано совнархозам, которые подчинялись советам министров.

Было упразднено большое количество министерств. Вместо них были созданы отраслевые производственные комитеты |

Усилилась

роль местной власти.

Нарушилась единая техническая политика. Усилилась управленческая неразбериха |

|

Социальная реформа

|

1956–1964

|

Целью социальных реформ было повысить

жизненный уровень населения.

- массовое жилищное строительство (5-этажные «хрущевки»); - сезонные снижения цен; повышение зарплаты рабочим; - 7-часовой рабочий день; - отменен налог на бездетность и холостяков; - в 2 раза увеличились пенсии и на 5 лет снизился пенсионный возраст; - колхозники получили паспорта и денежную оплату труда; - повысилась цена на масло и мясо |

Решен жилищный вопрос. Рост строительства составил 40%. Улучшение материального благосостояния людей. Улучшение жизни на селе |

|

Денежная реформа

|

1958–1961

|

Начата чеканка монет образца 1958 г.

Обмен денег в соотношении 10:1. |

Повысились

цены на товары повседневного спроса.

Увеличились вклады в сберкассах. Активизировались фальшивомонетчики. Большие ошибки в перерасчетах. Самая гуманная денежная реформа. Обмен проходил спокойно, в любое время |

|

Реформа образования

|

1958

|

Целью реформы было снятие противоречий

между всеобщим желанием получить высшее образование и потребностями

промышленных предприятий в рабочих.

Учеба в старших классах совмещалась с получением рабочей специальности. Учеба в вузах проходила в тесной взаимосвязи с производством |

Школьная

база была слабой, и не позволяла выбрать нужную профессию.

Снизился уровень знаний гуманитарных предметов |

|

Научно-техническая революция

|

1950–1960

|

Развитие космонавтики (запущен первый

спутник Земли), спутниковой связи, компьютеров.

Развитие высоких технологий. Быстрыми темпами развивается химическая промышленность. Строятся электростанции, атомные подводные лодки, ледоколы |

В

свободной продаже телевизоры, холодильники, легковые автомашины.

Среднегодовой темп роста нац. дохода составлял около 7%. |

|

Оттепель

|

1953–1964

|

Развенчание культа

Сталина.

Ликвидировано ГУЛаг, политические заключенные были реабилитированы. На родину возвращались люди, депортированные в годы репрессий. Тело Сталина перезахоронили у Кремлёвской стены. Появилась свобода в творчестве. Издавались книги, снимались фильмы, писались патриотические песни |

Конец

Сталинской эпохи.

Появилось некое подобие свободы слова. Приоткрытие «железного занавеса». Для советского народа, уставшего от тоталитаризма, этот период был глотком свежего воздух |

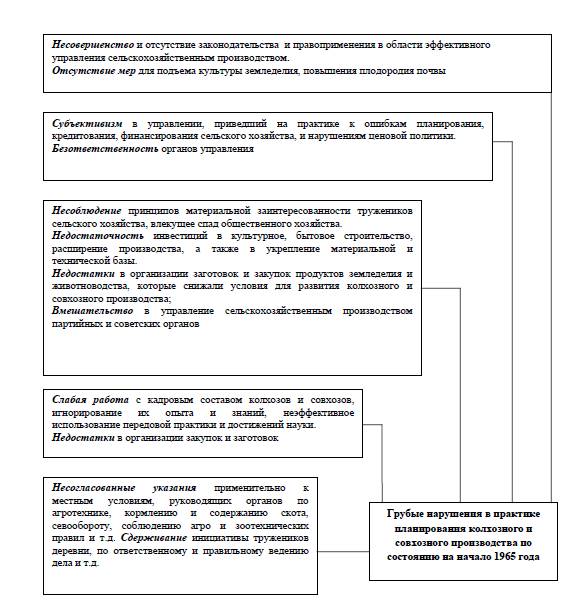

К середине 1960-ых гг. было понятно, что тактику и стратегию развития сельскохозяйственного производства необходимо менять, делая упор на модернизацию, интенсификацию, качественные показатели работы и устранение причин отставания экономических законов в развитии сельского хозяйства. На рисунке 1 показаны причины отставания сельского хозяйства на начало 1965 года.

Рисунок 1. Причины отставания сельского хозяйства на начало 1965 года

Источник: составлено автором по Постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР от 20 марта 1964 г. № 237 «О фактах грубых нарушений и извращений в практике планирования колхозного и совхозного производства» // Сборник Постановлений СССР, 1962 г. – №5. [2].

Причины отставания агропроизводства шестидесятых годов XX столетия заключались в уравнительном распределении; сокращении социальных программ; низкой механизации труда на селе; необученном руководстве в колхозах, совхозах, МТС; в отсутствии новой техники; в материальной незаинтересованности колхозников; серьезных нарушениях в вопросах планирования колхозного и совхозного производства и т.д.

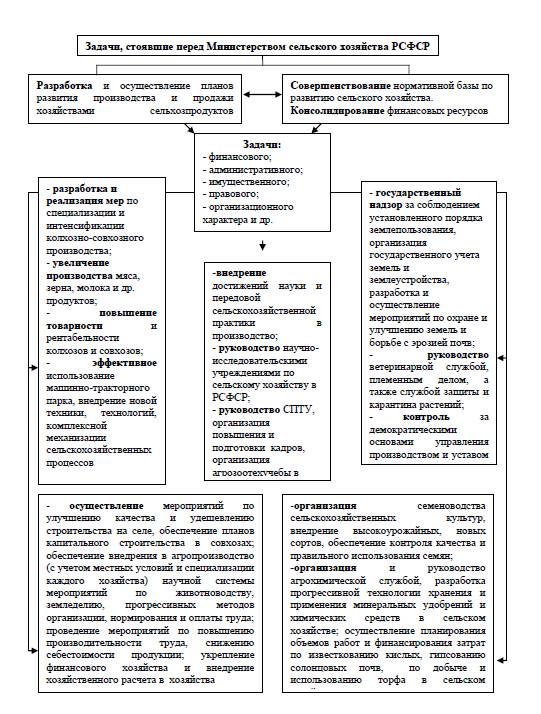

В результате замедления темпов экономического роста в сельском хозяйстве руководством страны в целях подъема экономики и улучшения благосостояния народа в марте 1965 года были поставлены задачи по стратегическому развитию сельского хозяйства в СССР, показанные на рисунке 2.

Рисунок 2. Задачи развития аграрного хозяйства в СССР

Источник: составлено автором по Постановлению Пленума ЦК КПСС от 26 марта 1965 г. «О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства» // Справочник по законодательству для исполнительных комитетов советов депутатов трудящихся. – Том 2. – М.: Советская Россия, 1967 [3].

К марту 1965 года хозяйственный механизм страны устарел, рост национального дохода в 1961–1965 гг. в 5,7% основные социально-экономические задачи, стоявшие перед государством, не решал, притом, что темпы роста производительности труда в сельском хозяйстве и в целом в экономике страны за десятилетний период предшествующий 1965 году значительно сократились.

Остро стоял вопрос совершенствования управления экономикой страны, условиями хозяйствования, необходимо было усиливать экономические стимулы в сельскохозяйственном производстве и т.д. Одновременно с этим были организованы новые хозяйственные единицы на вновь освоенных целинных и залежных землях обозначившие необходимость подготовки квалифицированных кадров для села, развития науки, введения новой оплаты труда, интенсификации производства и т.д.

Аграрная политика была крайне неэффективной, остро нуждалась в развязывании хозяйственной инициативы. Необеспеченность страны в полной мере продовольствием негативно влияла на позицию советского государства на международной арене. Все эти задачи предстояло решать с позиций экономического наращивания мощи страны, заинтересованности сельских тружеников в результатах своего труда, мощного вливания капиталовложений в аграрный сектор экономики. Исходя из поставленных задач Министерство сельского хозяйства РСФСР, министерства сельского хозяйства союзных и автономных республик в условиях, когда сельское хозяйство «существенно отставало от производства большинства стран Восточной Европы и развитых капиталистических стран» [4] (Shmelyov, 2000), начинали строить работу в новых условиях.

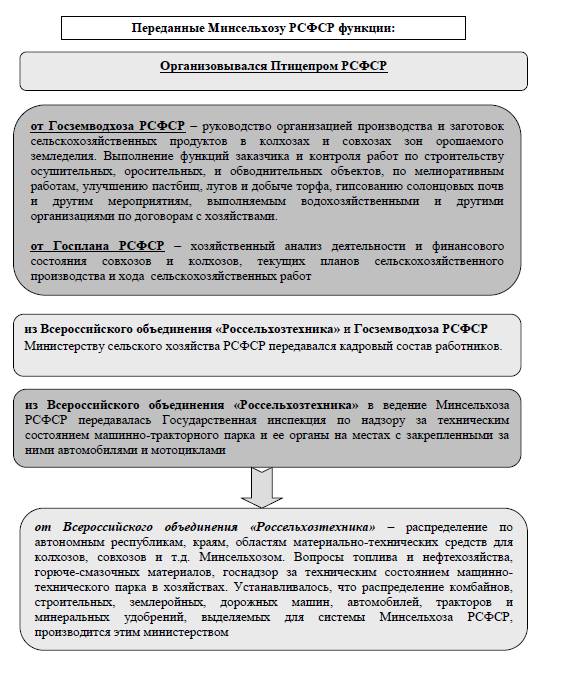

На Министерство сельского хозяйства РСФСР в руководстве колхозным и совхозным производством возлагались задачи, показанные на рисунке 3, ему же передавались функции, отдельные из которых показаны на рисунке 4.

Рисунок 3. Задачи Министерства сельского хозяйства РСФСР по дальнейшему развитию сельского хозяйства

Источник: составлено автором [5].

Рисунок 4. Функции, перешедшие Минсельхозу РСФСР

Источник: составлено автором по материалам: Постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР и Совета министров РСФСР от 5 апреля 1965 г. № 430 «О повышении роли Министерства сельского хозяйства РСФСР в руководстве колхозным и совхозным производством» // Сборник Постановлений РСФСР, 1965 г. – № 6.

Одновременно в рамках производимых структурных изменений из Госземводхоза РСФСР в ведение Министерства сельского хозяйства РСФСР передавались совхозы, плодопитомники, племзаводы, конные заводы и машиносчетные бюро при совхозах. Одновременно с этим производственные колхозно-совхозные управления по орошаемому земледелию преобразовывались в районные производственные управления сельского хозяйства.

Численность сотрудников центрального аппарата Министерства сельского хозяйства РСФСР после всех преобразований составляла 1436 единиц. Административно-управленческий персонал организаций и предприятий, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства РСФСР, был значительно уменьшен.

Минсельхозу РСФСР и Госземводхозу РСФСР в числе прочего поручалось представить на рассмотрение руководящих органов РСФСР предложения, касающиеся вопросов эксплуатации ирригационных, дренажных систем, механизации орошения и иных водохозяйственных работ. А также по организации НИИ по вопросам орошаемого земледелия [5].

В рамках штатного расписания была разработана структура Министерства сельского хозяйства автономной республики, управления сельского хозяйства, крайисполкома, облисполкома [6].

Ранее существовавшие территориальные, производственные, колхозно-совхозные управления по руководству сельским хозяйством [7] (Ruskol, Denisov, 1964) были разукрупнены. Вместо них образовали районные (межрайонные) производственные управления сельского хозяйства [8]. Последние до 13 ноября 1969 г. подчинялись напрямую областному (краевому) управлению сельского хозяйства и областному (краевому) совету депутатов трудящихся.

Пролистывая вперед страницы истории, следует сказать, что районные и межрайонные производственные управления сельского хозяйства были преобразованы в управления сельского хозяйства райисполкомов и стали являться структурными подразделениями исполнительных комитетов районных советов депутатов трудящихся. Управлениям сельского хозяйства райсполкомов передавалось в непосредственное подчинение сельскохозяйственное производство, на территории сельских поселений района. Основу работы районных управлений сельского хозяйства райисполкомов составляли квалифицированная контрольно-ревизионная, экономическая, научно-техническая, технологическая деятельность [9, 10].

Анализ и изучение приведенного законодательства, а также предпринятых государством мер по структурной перестройке Министерства сельского хозяйства СССР и подчиненных ему организаций, учреждений, структурных единиц управления низового звена показали оправданность, необходимость, неотложность и целесообразность принятых мер. В частности, районные управления сельского хозяйства максимально приблизились к колхозам и совхозам, что давало возможность выстраивать руководство на подведомственных территориях с учетом состояния дел, преимуществ и особенностей каждой производственной единицы сельского хозяйства.

Изменения, реструктуризации, происходящие в аграрной политике в исследуемый период, их отражение на экономике в период замедления темпов роста сельскохозяйственного производства наблюдал, анализировал и изучал весь научный мир, о чем свидетельствуют публикации иностранных исследователей. Так Ян Адам в своей монографии подробно показал ход экономических реформ, в Советском Союзе начиная с 1960 г., оценив в том числе и трудности, темпы экономического роста советской сельскохозяйственной политики [11] (Jan, 1989). Нашли отражение трудности аграрной экономики советской России в трудах зарубежных ученых Ежи Карца [12] (Karcz Jerzy, 1970), Джеймса Миллара [13] (Millar, 1973), Маргарет Миллер [14] (Margaret, 1970), Алека Нове [15] (Nove, 1970), Роберта Стюарта [16] (Stuart Robert, 1974), Нормана Люксенбурга [17] (Luxenburg, 1971), Гейла Джонсона [18] (Johnson, 1971) и других.

Указанные авторы отмечали не только слабость сельского хозяйства, серьезные сохраняющиеся проблемы советского государства начала и середины 1960-ых гг., но и поступательное развитие, интеграцию, производительность, движение вперед, инновационные процессы в разных отраслях советской аграрной экономики.

Возвращаясь к событиям середины 1960-х г. и оценивая произведенные на тот период преобразования в сельском хозяйстве, надо отдать должное государственной политике того времени, благодаря которой с января 1966 года страна приступила к широкой подготовке специалистов-аграриев для всех отраслей сельскохозяйственного производства.

В этих целях в 1965/66 учебном году курсы повышения квалификации руководящих кадров колхозов и совхозов, курсы повышения квалификации специалистов сельского хозяйства, одногодичные школы подготовки руководящих кадров колхозов и совхозов были преобразованы в факультеты повышения квалификации руководящих кадров колхозов и совхозов и специалистов сельского хозяйства сельскохозяйственных вузов [19]. Названные факультеты открыли во всех республиках Советского Союза при сельскохозяйственных высших учебных заведениях.

В РСФСР факультеты повышения квалификации открыли в 42 высших учебных заведениях сельскохозяйственного профиля. Финансирование и содержание указанных факультетов производилось за счет союзного бюджета. Кандидатуры на отделения руководящих кадров совхозов и колхозов утверждались партийными органами на уровне центральных комитетов союзных республик, крайкомов и обкомов партии.

На отделения повышения квалификации ежегодно направлялось 36400 человек. На отделениях подготовки руководящих кадров ежегодно обучалось 5100 человек [19].

В марте 1966 года политика подготовки кадров для сельского хозяйства повторилась на республиканском уровне. Руководство РСФСР приняло постановление «О дальнейшем улучшении системы повышения квалификации руководящих кадров колхозов и совхозов и специалистов сельского хозяйства», утвердившее сеть школ для повышения квалификации

Курсы повышения квалификации при научно-исследовательских институтах, опытных и машиноиспытательных станциях, сельскохозяйственных техникумах и т.д., согласно принятому постановлению, преобразовывались в школы повышения квалификации сельскохозяйственных кадров.

За слушателями школ сохранялся среднемесячный заработок по месту работы, кроме того им выплачивалась ежемесячная стипендия в размере 40 рублей [20].

Уместно отметить, что ранее, начиная с 1959 г. механизаторские кадры для совхозов в училищах механизации сельского хозяйства готовились за счет государства. Совхозы предусматривали эти средства в производственно-финансовых планах. Учащимся выплачивалась стипендия, выдавалась спецодежда, обеспечивалось бесплатное питание, начиная с приема 1960 года, не менее 4 месяцев проводилась производственная практика с оплатой труда учащихся по существующим на предприятиях нормам и расценкам [21].

Вместе с тем механизаторов не хватало, их подготовка в ряде случаев велась по устаревшим учебным программам и учебникам, которые не отражали опыта передовых механизаторов и животноводов, не везде были помещения для проведения занятий с учащимися, а также мастерские и лаборатории. Общежития учащимся и жилая площадь преподавателям и мастерам предоставлялись не всегда из-за отсутствия таковой.

Отдельные училища не имели учебных хозяйств, набора современной техники. Как результат достаточных знаний по ремонту сельскохозяйственного парка машин, а также по основам передовой агрономии и зоотехнии учащиеся недополучали. Не решались кадровые вопросы по подготовке специалистов совмещенных профессий, позволяющих загрузить механизаторов работой в течение всего года.

С целью устранения этих пробелов в обучении, обеспечения сельского производства квалифицированными специалистами в количестве необходимом для сельского хозяйства (особенно их не хватало в целинных районах), еще в 1962 г. руководящие органы страны приняли решение обязать советы министров союзных республик:

- увеличить сеть сельских профессионально-технических училищ и училищ механизации сельского хозяйства для удовлетворения потребности союзных республик в механизаторских кадрах для села;

- разработать новые учебные программы и планы, издать учебные пособия, излагающие организацию и опыт работы передовых механизаторов страны. Расширить производство учебно-наглядных пособий и классно-лабораторного оборудования в объемах, удовлетворяющих потребность училищ;

- выделить в необходимом количестве в 1962–1963 годах для сети названных училищ тракторы и иные наборы технических средств, орудий труда и машин, которыми пользуются передовые механизаторы страны, а также систематически обеспечивать училища новыми машинами, поступающими для сельского хозяйства из первых партий серийного производства;

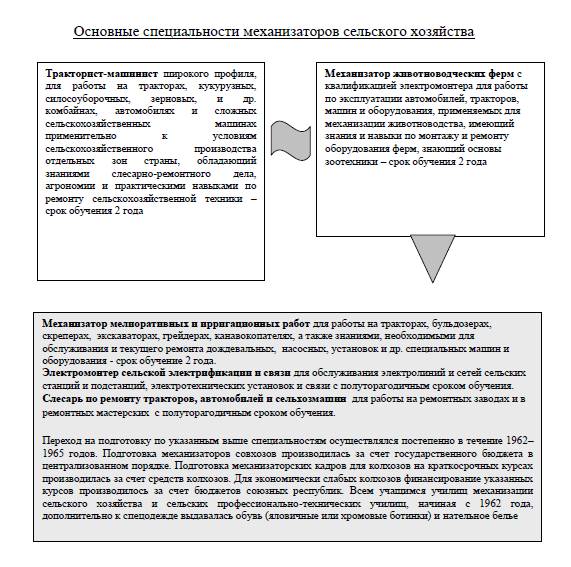

- обеспечить в училищах механизации и СПТУ подготовку механизаторских кадров для села по основным группам специальностей, показанных на рисунке 5, и т.д.

В сельские профессионально-технические училища и училища механизации сельского хозяйства по путевкам сельских хозяйств отбиралась и направлялась лучшая молодежь, производственники, к овладению профессией механизатора широко привлекались девушки.

Возвращались специалисты-механизаторы по окончании учебы в свои же хозяйства для работы. Колхозы и совхозы с целью закрепления постоянных механизаторских кадров создавали для них жилищно-бытовые условия. Партийные, комсомольские органы участвовали в кадровом отборе, осуществляли шефство над строительством новых училищ механизации и СПТУ, над созданием в них хорошей учебно-производственной базы [22].

Рисунок 5. Перечень основных специальностей для сельского хозяйства

Источник: составлено автором

Одновременно с подготовкой механизаторов, государство, решая задачу обеспечения населения страны продуктами животноводства и растениеводства, проявляло заботу и об организации обучения колхозников и рабочих совхозов основным правилам зоотехнии и агротехники [23].

В 1962 году помимо постоянных семинаров для рабочих хозяйств и школ передового опыта в каждом колхозе и совхозе организовали обучение сельчан основам агротехники, зоотехники, экономики сельского хозяйства и т.д.

Сельским труженикам, окончившим агрозоотехнические школы, присваивалось звание мастера сельскохозяйственного производства. Свидетельства об окончании школ массового обучения выдавались мастерам по механизированному выращиванию овощей, бобов, кукурузы, картофеля, сахарной свеклы, по массовому откорму свиней, механическому доению коров, выращиванию телят, птицы, по кролиководству, овцеводству и т.д. Затраты по обучению в агрозоотехнических школах производились за счет средств колхозов и совхозов [23].

Со слов очевидца той эпохи, кавалера Ордена Трудового Красного Знамени Степана Степановича Майорова 1916 года рождения, приведу пример, в каких условиях в селе Бурунча Саракташского района, Чкаловской (ныне Оренбургской) области передовики производства, квалифицированные механизаторы, специалисты в начале 1960 годов обучали молодежь основам механизации, передавали им свой опыт и профессиональное мастерство.

Например, было событием, когда в разгар зимы в село из райцентра приехал инженер, которого взял на постой многодетный передовой механизатор, с ним ему предстояло обучать молодежь производственной бригады основам механизаторского дела. Дом, в котором поселили инженера, состоял из двух комнат и отапливался с утра одной печью, которая к вечеру остывала. В одной из комнат жила большая семья механизатора, а в другой, служившей одновременно и кухней, и приютом для родившихся в холода ягнят и телят, стояла деревянная кровать для отдыха приезжего специалиста.

До позднего вечера в рамках учебно-производственного плана ученическая бригада механизаторов осваивала и совершенствовала с наставниками практические навыки механизаторского дела. Вернувшись в уже остывший дом, квартирант и хозяин большой семьи наскоро ужинали, управлялись с хозяйством, укрывшись тулупами, каждый продумывал утреннее занятие, на которое молодежь собиралась из всех близлежащих деревень в радиусе 5–8 километров. Они добирались на занятия кто пешком, кто на лыжах, кто-то приезжал на запряженной в сани лошади, чтобы на практике изучать механизаторское дело. После занятий также отправлялись домой. Это было обычной повсеместной практикой в 60-е годы XX столетия и эта работа имела народнохозяйственное значение, служила школой мастерства для начинающих механизаторов, которая апробировалась совместной работой в период посевной и уборочной страды. В поле работали и школьники и взрослые, формировались семейные экипажи, село росло, развивалось, бывшие школьники оставались в нем, сменяя своих родителей. Так выстраивалась кадровая политика.

Благодаря профориентации, производственному сельскохозяйственному обучению, формам воспитания в ученических производственных бригадах, за которыми закреплялись автомашины, трактора, комбайны, посевные и уборочные площади для оказания помощи колхозам, совхозам, сохранялась преемственность поколений, традиции, быт, любовь к земле, труду, старшему поколению. Перед глазами был реальный пример того как обустроить хозяйство, организовать производственный труд, вырастить урожай, сохранить семью и передать свое дело детям.

К сожалению, современным обществом все эти традиции постепенно утрачиваются.

Заключение

Попытка анализа и изучения большой подборки нормативно-правовых документов, научных источников, энциклопедических и статистических данных по проблемам организации управления сельскохозяйственным производством за период первой половины 1960-ых гг. и их роли в российской истории показала, что преобразования органов сельского хозяйства приблизили управление к производству. Советскому государству удалось создать правовую базу, позволившую исправить допущенные ошибки в руководстве сельским хозяйством. Уход от шаблонных методов администрирования, централизации, произвольного вмешательства в дела хозяйств дал возможность сосредоточиться на подготовке кадрового потенциала, способного в полной мере обеспечить квалифицированными отраслевыми аграрными специалистами всю территорию страны, повсеместно внедрить в производство передовой опыт и лучшие научные знания. Управленческое регулирование сельскохозяйственного производства и его грамотная организация в середине 1960-ых годов позволили обеспечить решение задач отрасли: увеличить производство сельскохозяйственных продуктов, удешевить их себестоимость; обеспечить рентабельность отраслей производства; подготовить качественную образовательную инфраструктуру; кардинально и повсеместно улучшить дело подготовки сельскохозяйственных кадров.

Оценки управленческого регулирования аграрного производства исследуемого периода важны для выработки мероприятий по адаптации прошлого опыта на федеральном и региональном уровнях управления к условиям сегодняшнего дня. Нельзя допускать ошибок прошлого, устраняя государственную поддержку в подъеме отраслей сельского хозяйства. Государство не должно в полной мере делегировать агрохолдингам и другим владельцам частной собственности регулирующие функции управления сельскохозяйственной отраслью. Необходимо учитывать и адаптировать положительный опыт 1960-ых годов, решать проблемы села, основываясь на изучении долгосрочных обоснованных прогнозов воспроизводства трудовых ресурсов сельского хозяйства.

В 1965 году государство в финансовом и организационном плане:

- взяло на себя регулирование вопросов трудовой занятости сельских тружеников;

- осуществляло развитие аграрного производства посредством внедрения передового опыта, новой техники, достижений науки, современной агротехники, зоотехнии и т.д.;

- не допустило убыли сельского населения, повсеместного спада животноводства, растениеводства, пчеловодства, садоводства и других видов аграрного производства;

- обеспечило продовольственным самоснабжением всю территорию страны;

- сформировало баланс между ростом производительности труда в аграрном секторе экономики и сферой образования.

References:

Adam Jan (1989). Economic Reforms in the Soviet Union and Eastern Europe since the 1960s

Johnson Gale (1971). Soviet Agriculture Revisited American Journal of Agricultural Economics. (2). 257–264.

Karcz Jerzy (1970). Some Major Persisting Problems in Soviet Agriculture Slavic Review. (3). 417–426.

Luxenburg Norman (1971). Soviet Agriculture since Khrushchev The Russian Review. (1). 64–68.

Millar James (1973). Financial Innovation in Contemporary Soviet Agricultural Policy Slavic Review. (1). 91–114.

Miller Margaret (1970). Soviet Agriculture: The Way Ahead The World Today. (12). 536–542.

Nove Alec (1970). Soviet Agriculture under Brezhnev Slavic Review. (3). 379–410.

Ruskol A.A., Denisov A.A. (1964). Proizvodstvennye kolkhozno-sovkhoznye upravleniya i ikh pravovoe polozhenie [Production collective-farm and state-farm administrations and their legal status] (in Russian).

Shmelyov V.I. (2000). Agrarnaya politika i agrarnye otnosheniya v Rossii v XX veke [Agrarian policy and agrarian relations in Russia in the 20th century] (in Russian).

Stuart Robert (1974). The Changing Role of the Collective Farm in Soviet Agriculture Canadian Slavonic Papers. 145–159.

Страница обновлена: 25.04.2025 в 21:30:56

Russia

Russia