Theories of knowledge production in university research

Molokova E.L.1![]()

1 Уральский государственный экономический университет, Russia

Download PDF | Downloads: 37 | Citations: 3

Journal paper

Creative Economy (РИНЦ, ВАК)

опубликовать статью | оформить подписку

Volume 14, Number 11 (November 2020)

Indexed in Russian Science Citation Index: https://elibrary.ru/item.asp?id=44494279

Cited: 3 by 07.12.2023

Abstract:

The article is devoted to the assessment of the cognitive potential of theories of knowledge production in the study, as well as the interpretation of university research. The analysis of the scientific activity place in the social system of knowledge production is conducted. As a key characteristic of university science, the criterion of the knowledge production form is used in the context of the four most widely known concepts of traditional disciplinary-organized knowledge production, the second type of knowledge production (double helix), triple helix, and pentahelix. Based on the results of a meaningful interpretation of university research through the prism of the above mentioned concepts, the parameters of its modern transformation are determined, in particular, the evolution to transdisciplinarity, as well as the co-evolutionary vector of development, which is provided by the deepening of interactions and integration of research stakeholders. The analysis allows to claim that universities retain a key role in the process of knowledge production.

Keywords: university research, concepts of knowledge production, science as a function of universities

JEL-classification: I23, I26, I29

Введение. Даная статья является частью аналитического обзора теоретических подходов, имеющих когнитивный потенциал исследования университетской научной деятельности. Обобщая ранее проведенные исследования Е.Г. Гребенщиковой [2, 3] (Grebenshchikova, 2011; Grebenshchikova, 2010), М.В. Фёдорова, Э.В. Пешиной [15, 16] (Fyodorov, Peshina, 2012; Fedorov, Peshina, Gredina, Avdeev, 2012), Г. Ицковица [4] (Itskovits, 2011), И.В. Черниковой [18] (Chernikova, 2015), В.С. Степина [14] (Stepin, 2003) и других авторов, отметим, что университетская научная деятельность относится к разряду синтетических категорий, что предполагает комбинирование и переплетение познавательных возможностей ряда теоретико-методологических подходов к ее пониманию, интерпретации и изучению. Сказанное позволяет выдвинуть гипотезу о продуктивности и целесообразности формирования особой исследовательской программы изучения университетской науки.

Целью настоящей работы является анализ гносеологических возможностей, а также интерпретация университетской науки посредством теоретико-методологического аппарата указанных теорий. Новизна исследования реализуется в практическом отсутствии научных работ, посвященных комплексному теоретическому осмыслению концепта университетской научной деятельности.

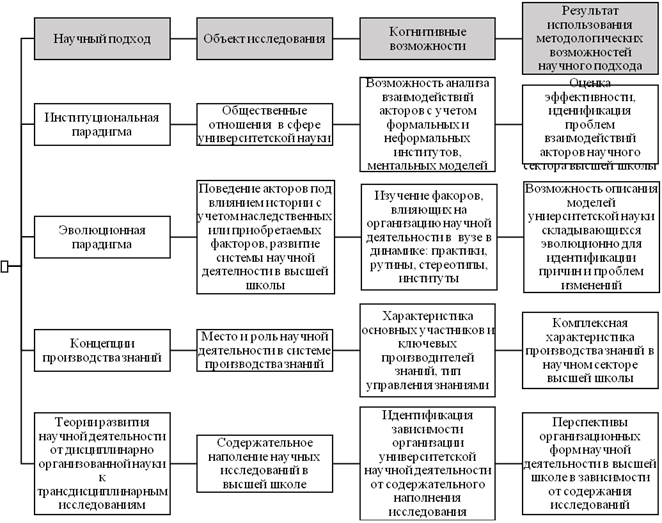

Методологические подходы исследования обусловлены спецификой его объекта и заключается в применении методов сравнительного анализа, абстрагирования, обобщения, конкретизации, а также индуктивно-дедуктивного метода в рамках применения методологии четырех концепций производства знаний. Оценка познавательных возможностей различных теорий обобщена в схему, которая рамочно намечает такую исследовательскую программу (рис. 1).

Рисунок 1. Рамка исследовательской программы изучения университетской научной деятельности

Источник: составлено автором по результатам анализа научной литературы.

В ряду наиболее перспективных с когнитивной точки зрения можно назвать институциональную и эволюционную теории. Однако интересной представляется интерпретация научной деятельности сквозь призму теорий производства знаний.

С ускорением технологического развития интеллектуальный капитал способен ускорить сроки диффузии инноваций. В связи со сказанным, институты развития интеллектуального капитала приобретают особое значение в воспроизводственной системе шестого технологического уклада, характеризующегося непрерывным инновационным процессом [9, с. 6] (Glazev, Kharitonov, 2009, р. 6). Такими институтами являются образование и наука. Таким образом, университетская научная деятельность может быть интерпретирована как институт воспроизводства интеллектуального капитала в сфере образовательных услуг. При этом интерес представляет как анализ микроуровня воспроизводства интеллектуального капитала в конкретных образовательных организациях высшего образования, так и макроуровень – сектор услуг высшего образования.

Роль теорий производства знаний в исследованиях университетской научной деятельности. Для выяснения роли университетской научной деятельности в воспроизводстве интеллектуального капитала уточним научные подходы к структуре и месту интеллектуального капитала в науках о человеческом развитии (теории человеческого капитала, интеллектуального капитала, человеческого потенциала). Следует отметить, что анализ работ в указанной сфере демонстрирует существенный разброс точек зрения и отсутствие единообразия в подходах не только к дефинициям, но и структуре и соотношении с другими характеристиками акторов экономической деятельности. Не останавливаясь подробно на описании данных дискуссий, которые в полной мере освещены в работах М.А. Осколковой [11] (Oskolkova, 2013), С.В. Комарова и А.Н. Мухаметшина [6] (Komarov, Mukhametshin, 2013), М.В. Бахенской [1] (Bakhenskaya, 2011), П.А. Новгородова [10] (Novgorodov, 2017), присоединимся к ученым, включающим человеческий капитал в интеллектуальный (например, Л. Эдвинссон, М. Малоун [20] (Gibbons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott, Trow, 1994), Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернстрем [13] (Ruus, Payk, Fernstrem, 2010), М. Халик и др. [22]).

При этом, следуя заявленной теме и соглашаясь с П.А. Новгородовым, подчеркнем, что человеческий капитал включает в себя: физические, умственные, психоэмоциональные способности (данные с рождения), ценности, принципы, убеждения (приобретенные), знания, интеллект, приобретенные навыки (капитал знаний) и социальные связи, отношения, роли (социальный капитал) [10, с. 45] (Novgorodov, 2017, р. 45). Две последние составляющие человеческого капитала, включенного, в свою очередь, в интеллектуальный капитал (капитал знаний и социальный капитал), в полной мере производятся в сфере услуг высшего образования, а накопление знаний опосредует научная деятельность как студентов, так и преподавателей.

В условиях интенсификации научно-технического развития национальных экономик актуализировалось производительное накопление в нематериальной сфере, которое реализуется в основном в сфере услуг, посредством насыщения различных областей народного хозяйства результатами научно-технического развития [7] (Midler, 2007). К отрасли нематериального накопления относится высшее образование, которое посредством реализации научно-исследовательской деятельности оказывает непосредственное воздействие на воспроизводственный процесс, формируя при этом приток научных, инновационных, прогрессивных знаний, навыков и умений, а также квалификаций работников. При этом сфера услуг высшего образования оказывает прямое воздействие на формирование интеллектуального капитала (в отличие, например, от услуг здравоохранения, косвенно влияющих в основном на способность к труду) [7, с. 5] (Midler, 2007, р. 5).

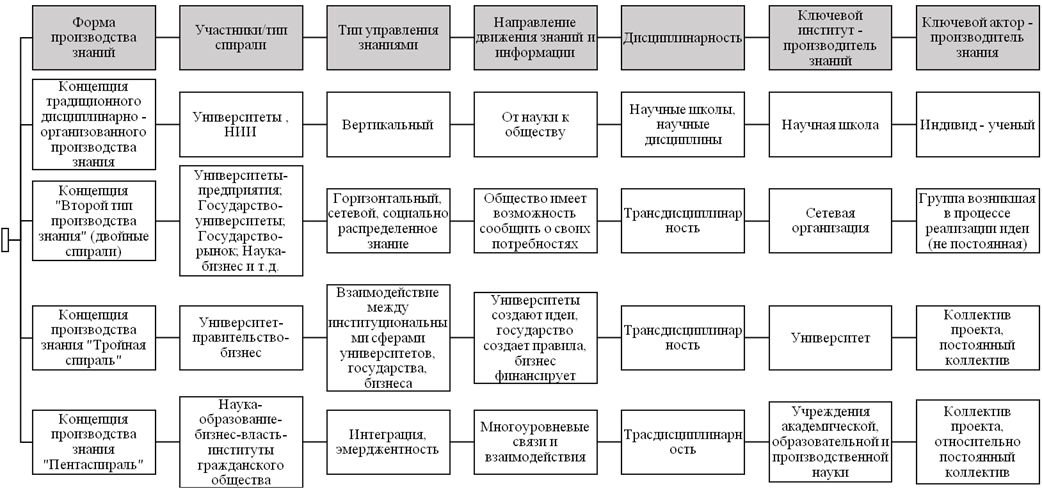

Анализируя место научной деятельности в общественной системе производства знаний, в качестве ключевой характеристики можно использовать критерий формы производства знаний, используя методологию четырех концепций [16, с. 7] (Fedorov, Peshina, Gredina, Avdeev, 2012, р. 7) (рис. 2):

1) концепция традиционного дисциплинарно организованного производства знания;

2) концепция «Второй тип производства знания» (двойные спирали) [21] (Khalique, Shaari, Isa, 2011);

3) концепция производства знания «Тройная спираль» [4] (Itskovits, 2011);

4) концепция производства знания «Пентаспираль» [16] (Fedorov, Peshina, Gredina, Avdeev, 2012).

Рисунок 2. Производство знаний в контексте четырех концепций

Источник: составлено автором по результатам анализа научной литературы.

Заключение. По результатам содержательной интерпретации университетской научной деятельности сквозь призму приведенных концепций идентифицируем параметры ее современной трансформации:

¾ научная деятельность эволюционирует от дисциплинарно организованной формы к трансдисциплинарной [12, 14, 18] (Pyastolov, 2016; Stepin, 2003; Chernikova, 2015);

¾ движение знаний ускоряется, направления передачи и потоков знаний приобретают реверсивный характер, каналы передачи усложняются, становятся многоуровневыми, процесс передачи знаний включается во взаимодействия расширяющегося круга акторов;

¾ университеты ретроспективно не теряют ключевой роли в процессе производства знаний, значение высшего образования в производстве знаний растет;

¾ качество и эффективность процесса производства знаний растут с усиливающейся интеграцией акторов в процессе реализации научной деятельности. Процесс научной деятельности из индивидуального постепенно трансформируется в коллективный;

¾ поступательно институционализируются каналы передачи знаний, способы сообщения потребностей общества, бизнеса, государства в научных исследованиях;

¾ обратная связь в парах «университет – бизнес», «университет – общество», «университет – государство» усиливается и институционализируется посредством более четких метрик эффективности научной деятельности, инвестирования в конкретные научные проекты, государственной поддержки;

¾ коэволюционное развитие научной деятельности и общества обеспечивается углублением взаимодействий, интеграции стейкхолдеров научной деятельности, а также обусловленностью процесса научной деятельности институциональной средой, которая диктует направления исследований, финансирование научной деятельности, а также диффузию ее результатов.

При этом меняющиеся характеристики научной деятельности существенным образом оказывают влияние на значение и функции университетов в общественной жизни. В частности уже в рамках концепции тройной спирали образовательная организация высшего образования приобретает новые дополнительные функции, которые начинают играть важную роль в их деятельности. Университеты помимо научной и образовательной деятельности «вносят свой вклад в развитие экономики, что всегда считалось прерогативой бизнеса» [4, с. 5] (Itskovits, 2011, р. 5). Такой вклад реализуется через создание при университетах инновационных предприятий, реализацию государственных и коммерческих контрактов на выполнение научно-исследовательских работ. Университет становится предпринимательским [4, с. 9] (Itskovits, 2011, р. 9), включается в пространство инноваций, призванное корректировать проблемы регионального развития [4, с. 8] (Itskovits, 2011, р. 8), реализуя, таким образом, социальную функцию, а также «третью миссию», нацеленную на воспроизводство и внедрение инновационных идей и технологий [2, с. 271] (Grebenshchikova, 2011, р. 271).

References:

Bakhenskaya M.V. (2011). Intellektualnyy kapital organizatsii: metodologicheskie podkhody k opredeleniyu [Organization`s intellectual capital: methodological background to defi nition]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 12. Psikhologiya. Sotsiologiya. Pedagogika. 12 (3). 280-285. (in Russian).

Chernikova I.V. (2015). Transdistsiplinarnye metodologii i tekhnologii sovremennoy nauki [Transdisciplinary methodologies and technologies of contemporary science]. Russian Studies in Philosophy. (4). 26-35. (in Russian).

Edvinsson L., Meloun M. (1999). Intellektualnyy kapital [Intellectual capital] M.: Academia. (in Russian).

Fedorov M.V., Peshina E.V., Gredina O.V., Avdeev P.A. (2012). Pentaspiral - kontseptsiya proizvodstva znaniy v innovatsionnoy ekonomike [Pentahelix as a concept of knowledge production in innovative economy]. The Manager. (3-4(31-32)). 4-12. (in Russian).

Fedotova V.G. (2014). Akademicheskaya i (ili) postakademicheskaya nauka? [Academic and (or) post-academic science?]. Russian Studies in Philosophy. (8). 44-53. (in Russian).

Fyodorov M.V., Peshina E.V. (2012). Sovremennye kontseptsii proizvodstva znaniy [Modern conceptions of knowledge production]. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz. (3(79)). 6-12. (in Russian).

Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M. (1994). The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies London: Sage.

Glazev S.Yu., Kharitonov V.V. (2009). Nanotekhnologii kak klyuchevoy faktor novogo tekhnologicheskogo uklada v ekonomike [Nanotechnologies as a key factor in the new technological order in the economy] M.: «Trovant». (in Russian).

Grebenschikova E.G. (2010). Transdistsiplinarnye osnovaniya bioetiki i vtoroy tip proizvodstva znaniya [Transdisciplinary foundations of bioethics and mode 2 knowledge production]. Znanie. Ponimanie. Umenie. (4). 222-227. (in Russian).

Grebenschikova E.G. (2011). «Tretia missiya» universiteta: ot «Vtorogo tipa» proizvodstva znaniya k «Troynoy spirali» innovatsiy [The third mission» of university: from «the second type» of knowledge production to «the triple helix» of innovations]. Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik. 1 (4). 270-274. (in Russian).

Itskovits G. (2011). Model troynoy spirali [Triple helix model]. Innovations. (4). 5-10. (in Russian).

Khalique M., Shaari J., Isa A. (2011). Intellectual capital and its major components International Journal. 3 (6). 343-347.

Knyazeva E.N. (2011). Transdistsiplinarnye strategii issledovaniy [Transdisciplinary research strategies]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. (10(112)). 193-201. (in Russian).

Komarov S.V., Mukhametshin A.N. (2013). Ponyatie, struktura i vzaimodeystvie elementov intellektualnogo kapitala [The concept, structure and interaction of the elements of intellectual capital]. Bulletin of the South Ural State University. Series: economics and management. 7 (3). 93-100. (in Russian).

Midler E.A. (2007). Intellektualnyy kapital: usloviya i istochniki formirovaniya [Intellectual capital: conditions and sources of formation]. Public administration. Electronic Bulletin. (12). 10. (in Russian).

Moiseeva A.P., Bakanova E.A. (2017). Fenomen tekhnonauki [The phenomenon of technoscience]. Vektory blagopoluchiya: ekonomika i sotsium. (2(25)). 45-58. (in Russian).

Novgorodov P.A. (2017). Intellektualnyy kapital: ponyatie, sushchnost, struktura [Intellectual capital: notion, essence and structure]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Ekonomika i pravo. 27 (2). 38-49. (in Russian).

Oskolkova M.A. (2013). Intellektualnyy kapital kak faktor investitsionnoy privlekatelnosti kompaniy [Intellectual capital as a factor of investment attractiveness of companies] M.: Vyssh. shk. Ekonomiki. (in Russian).

Pyastolov S.M. (2016). Genezis i perspektivy transdistsiplinarnosti [Genesis and perspectives of transdisciplinarity]. Terra Economicus. 14 (2). 139-158. (in Russian). doi: 10.18522/2073-6606-2016-14-2-139-158 .

Ruus Y., Payk S., Fernstrem L. (2010). Intellektualnyy kapital: praktika upravleniya [Intellectual capital: management practices] SPb.: Vyssh. shk. Menedzhmenta. (in Russian).

Stepin V.S. (2003). Teoreticheskoe znanie: Struktura, ist. evolyutsiya [Theoretical knowledge: Structure, historical evolution] M.: Progress-Traditsiya, (Lyubertsy (Mosk. obl.) : PIK VINITI). (in Russian).

Страница обновлена: 21.06.2025 в 07:08:32

Russia

Russia